26 诗词五首《雁门太守行》《赤壁》《渔家傲》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 26 诗词五首《雁门太守行》《赤壁》《渔家傲》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 68.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 21:03:21 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

雁门太守行

李贺

作者简介

李贺(790~816),唐代著名诗人,字长吉,被誉为鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐并称唐代“三李”。 居于福昌(今河南宜阳)之昌谷。一生愁苦多病,仅做过奉礼郎,27岁因病卒。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。有《李长吉文集》传世。

写作背景

“雁门太守行”系乐府旧题。李贺生活的时代藩镇叛乱此伏彼起,发生过重大的战争。如史载,元和四年(809),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰援。元和九年,他身先士卒,突出、冲击了吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。从有关《雁门太守行》这首诗的一些传说和材料记载推测,本诗可能是写平定藩镇叛乱的战争的。

词语学习

燕脂( ) 金鳞( )

yān

lín

提xié( )

携

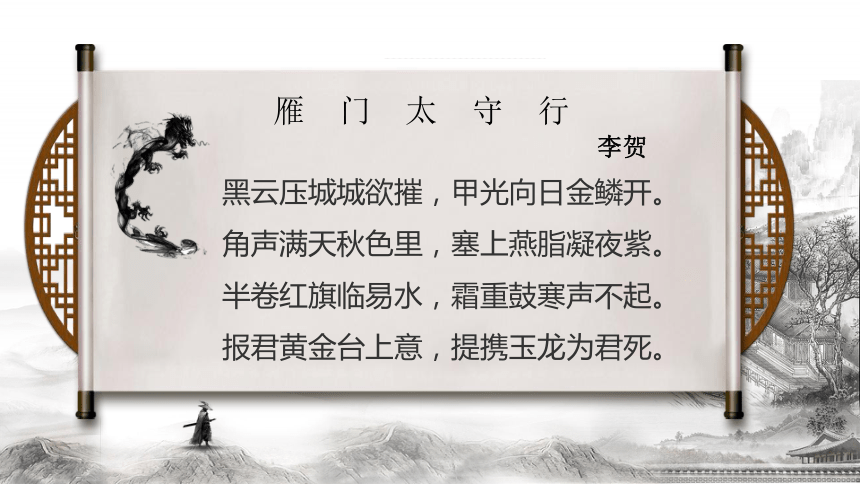

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

黑云:这里比喻敌军。

摧:毁。

角:古乐器名,军中多用作军号。

注释

译文

敌军似乌云压境,危城将破,鳞片状的铠甲在日光照射下金光闪闪。凄厉的军号声在满目萧瑟的秋天里回荡,塞上泥土有如胭脂凝成,在夜色中浓艳得近似紫色。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

易水:河流名,在今河北易县。

声不起:声音不响。这里指鼓声低沉。

。

黄金台:故址在今河北易县东南,相传战国时燕昭王所筑,他曾在台上置千金招纳贤士。

注释

译文

红旗不展,将士悄悄抵达易水,夜寒霜重,战鼓阵阵响声低沉。为报答国君的赏赐和恩宠,手操宝剑甘愿为他血战到死。

玉龙:宝剑的代称。

1.现在人们常用“黑云压城城欲摧”这句话形容局势的危急。首句渲染了怎样的气氛?

【合作交流】“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”:首句既是写景,也是写事,以比喻和夸张手法渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。一个“压”字,把敌军人马众多,来势凶 猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。次句写城内守军披坚执锐、严阵以待的情形,以与城外的敌军相对比。忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪。

2.“角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。”这两句诗是从哪些角度来写的?请分析。

【合作交流】叙事写景,从听觉和视觉写惨烈的战斗场景。

“角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。”满”,勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。特别有表现力的是“凝”字。胭脂是红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。作者告诉我们,血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”写了些什么?

【合作交流】这两句中“半卷红旗”写出援军悄然行军,“临易水”交代了交战地点。“霜重鼓寒声不起”描写苦战的场面:驰援部队一迫近敌军的营垒,便击鼓助威,投入战斗。无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响,只发出低沉的声音。

4.分析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的作用。

【合作交流】这两句是全诗的点睛之笔,是将士们爱国情怀的直接抒发。传说黄金台是战国时燕昭王在易县东南修筑的,他把大量黄金放在台上,表示不惜重金招纳天下贤士。诗人引用典故,写出将士们报效朝廷的决心,为全诗作了一个有力的收束,同时升华了主题。

5.试探究《雁门太守行》的色彩美。

【合作交流】一般来说,写悲壮惨烈的战斗场面不宜使用表现浓艳色彩的词语,而李贺这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,非但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。诗人就像一个技艺高超的画家,特别善于着色,以色示物,以色感人,例如用黑云压城暗喻敌军攻城的气势,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,爱憎分明。这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡的了;而这种色彩斑斓的奇异画面却准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,从而构成富有情思的意境。

中心意思

前四句写日落前的情景,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。后四句写唐军将士夜袭敌营,以死报效朝廷,表达了边关战士誓死报国的壮志豪情。

写作手法

巧妙用典

“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”那样一种壮怀激烈的豪情。“报君黄金台上意”的“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

赤 壁

杜牧

赤壁,是个地名,赤壁这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战是--赤壁之战,(发生于汉献帝建安十三年(208)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。) 今天我们所要学习的这首诗就是作者杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论。

作者简介

杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。

写作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

赤壁

杜牧

折戟( ) 销( )

词语学习

jǐ

xiāo

雀

铜què( )

这是一支深埋泥沙的断戟,虽历时久远,但并未完全锈蚀,我拿起来把它磨光洗净,认出是东吴破曹时的遗物。

译文:

东风:指火烧赤壁事。

注释

铜雀:台名,曹操所建,上居姬妾歌伎,是曹操暮年行乐处。

二乔:指江东乔公的两个女儿,都是东吴美女,大乔是孙策(孙权兄)之妻,小乔是周瑜之妻。

折戟沉沙铁未销

自将磨洗认前朝

假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

译文:

折戟:折断的戟。戟,古代兵器。

注释

销:销蚀。

将:拿起。

磨洗:磨光洗净。

认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

东风不与周郎便

铜雀春深锁二乔

1.诗人为什么要从不起眼的“折戟”写起?

【合作交流】这是托物起兴的表现手法,这支戟与古代战争有联系,先写它能很自然地引起后面对历史的咏叹,由此点出此地曾有过的历史风云。为后两句论史抒怀作铺垫。

2. 如何评析最后两句议论?这两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

【合作交流】这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治影响,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,也表明作者认为历史上英雄的成功都有某种机遇。第二问运用诗人情感“六看”法。这两句曲折地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

3.这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

【合作交流】前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

中心思想

借赤壁之战这则历史故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

借物兴感,以小见大

这首诗前两句写兴感之由,后两句议论感慨。诗人由一个小小的、沉埋于沙中的“折戟”想到了历史往事,想到了汉末分裂动乱的年代,想到了具有重大意义的战役,想到了赤壁大战的风云人物,可谓想象丰富,含蓄而别致。而“铜雀春深锁二乔”尤其精妙,诗人没有直言假使“东风不与周郎便”之后东吴的破灭,而是以“二乔”的命运来暗示战争的结局,以小见大,给诗歌增添了无限情致。

写作手法

李清照

渔家傲(天接云涛连晓雾)

李清照前期时题材多为自然风光和思念之情,清丽、明快。后期因国破家亡后政治上的风险和个人生活的种种悲惨遭遇,词变得凄凉而又深沉,多抒发伤时念旧和悼念亡夫之情。今天,我们学习这首《渔家傲》,看一看是什么风格的诗词呢?

作品有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。

李清照(1084年3月13日—约1155年),号易安居士,汉族,齐州济南(今山东省济南市章丘区)人。宋代女词人,婉约词派代表,其词风格婉约,善用白描手法,自辟蹊径,语言清丽,富有生活气息,人称“易安体”。有“千古第一才女”之称。

作者简介

品

味

易安

相思

之 愁

李清照南渡后不久,丈夫赵明诚病死。国破家亡兼夫死,使她生活上和精神上受到很大的打击。从此,她只身漂泊江南,孤单寂寞地度过晚年,处于“路长嗟日暮”的困境。但李清照性格爽直,不愿受生活的束缚,所以有时她会乘着想象的翅膀飞向另一个世界,去那里寻求自己的理想。

词语学习

殷勤( ) 嗟日暮( )

yīn

谩

学诗màn( )有惊人句 péng( )舟

jié

蓬

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住蓬舟吹取三山去!

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我何处。

星河欲转:银河流转,指天快亮了。星河,银河。

帆:船,这里喻指星星。

帝所:天帝居住的地方。

殷勤:情意恳切。

注释

译文

漫天的云涛汹涌翻滚,连着早晨的雾气弥漫飘移,银河流转,星星点点如千帆荡移。迷迷糊糊中(我觉得)灵魂归回到天帝住的地方,听到天帝在说话,恳切地问我要回哪儿去。

我报路长 嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住蓬舟吹取三山去!

报:回答。

谩:同“漫”,空,徒然。

蓬舟:如飞蓬般轻快的船。

三山:神话中的蓬莱、方丈、瀛洲三座海上仙山。

嗟:叹息,慨叹。

举:高飞。

注释

我回答路途遥远,叹息天色已晚,我虽能写出惊人的诗句,却毫无用处。(我要)像大鹏鸟那样乘风高飞。风啊,你不要停,把我所乘的如飞蓬般轻快的小船吹到仙山上去吧。

译文

1.赏析“接”“连”两个动词的妙处。

【合作交流】 “接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的云涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。

2. “路长”“日暮”两个词写出了什么?

【合作交流】写出了词人孤独无依的痛苦感受和辛苦求索、遭逢坎坷的境遇。

3.词的最后三句运用了什么表现手法?有什么表达效果?

【合作交流】这三句运用丰富的想象,借用典故,表达了词人想追求理想生活,寻求幸福生活的愿望,意境瑰奇壮阔,充满浓厚的浪漫主义色彩。

4.这首词是如何体现词人的浪漫主义特色的?

【合作交流】这首词,思路开宕,想象丰富,意境辽阔,充满了浪漫主义色彩。它把读者带到仙境中去,饱览丰富多姿的云涛;大鹏展翅万里的浩大境界,以及那轻舟乘风吹向三山的美景,使人为之神往。这首词就是这样借神仙境界来表达自己浪漫主义胸怀的。

1.怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

【合作交流】这两句诗要结合诗人的人生理想和个性追求才能深入理解。陶渊明酷爱田园生活的宁静和自由,厌恶官场的虚伪和奸诈。为了生计,他几次出来做小官,都极不情愿,最后终于解职归田,永不出仕。这里所说的“车马”意指达官贵人的高车骏马,也就代表着官场烦琐的应酬和功利性极强的交往。归隐田园,虽说仍离不开“人境”,但没有了这样的烦扰,所以说“而无车马喧”。至于“心远地自偏”,实际上是道出了感觉与处境之间的辩证关系:隐居主要是寻求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否荒远。如果心灵的“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。

2.文学史上一般将李清照归入“婉约”一派,即认为其作品内容侧重儿女之情,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。但《渔家傲》这首词却以雄奇的想象、雄健的笔力营造了一种豪放之美。对此,应该如何理解

【合作交流】我们将某位诗人划归某个流派,或对其总体风格做出归纳总结,往往是就其主要作品给人的印象而言,事实上很多诗人的创作风格是多样化的。李清照的作品虽然以婉约风格为主,但并不妨碍她写出《渔家傲》这样想象雄奇、豪迈奔放的作品。除此之外,她的《绝句》(生当作人杰)也是慷慨雄健、掷地有声,不作小儿女语。其他作家也是如此,陶渊明除了《饮酒》这样闲远散淡的田园诗外,也有“刑天舞干戚,猛志固常在”《读山海经》)这样“金刚怒目”的诗句。一提起杜甫,我们往往想到“诗史”“忧国忧民”“现实主义”“沉郁顿挫”这一类的标签,实际上他的诗风也是非常多样的,比如《望岳》《江畔独步寻花七绝句》《客至》等就代表了与《春望》完全不同的风格。这就提醒我们,欣赏名家的作品,应该认识到作者的创作风格存在多种多样的可能性,避免贴标签、认标签,先入为主。

中心思想

这首词通过对梦境的描述,抒发了词人对现实的不满,表达了词人烦闷的心情,充分表现了她对理想生活的追求。

语言豪迈,气势磅礴,想象丰富,充满浪漫主义色彩

写作手法

此词语工词妙,天、云涛、晓雾有机地连在一起,气势磅礴,格调雄奇,大有豪放气派。词人最后表示,要像大鹏一样乘风高飞,奔向缥缈的神山,寻求幸福,意境壮阔,想象丰富,充满浓厚的浪漫主义色彩。

雁门太守行

李贺

作者简介

李贺(790~816),唐代著名诗人,字长吉,被誉为鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐并称唐代“三李”。 居于福昌(今河南宜阳)之昌谷。一生愁苦多病,仅做过奉礼郎,27岁因病卒。李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。有《李长吉文集》传世。

写作背景

“雁门太守行”系乐府旧题。李贺生活的时代藩镇叛乱此伏彼起,发生过重大的战争。如史载,元和四年(809),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰援。元和九年,他身先士卒,突出、冲击了吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。从有关《雁门太守行》这首诗的一些传说和材料记载推测,本诗可能是写平定藩镇叛乱的战争的。

词语学习

燕脂( ) 金鳞( )

yān

lín

提xié( )

携

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

黑云:这里比喻敌军。

摧:毁。

角:古乐器名,军中多用作军号。

注释

译文

敌军似乌云压境,危城将破,鳞片状的铠甲在日光照射下金光闪闪。凄厉的军号声在满目萧瑟的秋天里回荡,塞上泥土有如胭脂凝成,在夜色中浓艳得近似紫色。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

易水:河流名,在今河北易县。

声不起:声音不响。这里指鼓声低沉。

。

黄金台:故址在今河北易县东南,相传战国时燕昭王所筑,他曾在台上置千金招纳贤士。

注释

译文

红旗不展,将士悄悄抵达易水,夜寒霜重,战鼓阵阵响声低沉。为报答国君的赏赐和恩宠,手操宝剑甘愿为他血战到死。

玉龙:宝剑的代称。

1.现在人们常用“黑云压城城欲摧”这句话形容局势的危急。首句渲染了怎样的气氛?

【合作交流】“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”:首句既是写景,也是写事,以比喻和夸张手法渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。一个“压”字,把敌军人马众多,来势凶 猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。次句写城内守军披坚执锐、严阵以待的情形,以与城外的敌军相对比。忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪。

2.“角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。”这两句诗是从哪些角度来写的?请分析。

【合作交流】叙事写景,从听觉和视觉写惨烈的战斗场景。

“角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。”满”,勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。特别有表现力的是“凝”字。胭脂是红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。作者告诉我们,血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”写了些什么?

【合作交流】这两句中“半卷红旗”写出援军悄然行军,“临易水”交代了交战地点。“霜重鼓寒声不起”描写苦战的场面:驰援部队一迫近敌军的营垒,便击鼓助威,投入战斗。无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响,只发出低沉的声音。

4.分析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的作用。

【合作交流】这两句是全诗的点睛之笔,是将士们爱国情怀的直接抒发。传说黄金台是战国时燕昭王在易县东南修筑的,他把大量黄金放在台上,表示不惜重金招纳天下贤士。诗人引用典故,写出将士们报效朝廷的决心,为全诗作了一个有力的收束,同时升华了主题。

5.试探究《雁门太守行》的色彩美。

【合作交流】一般来说,写悲壮惨烈的战斗场面不宜使用表现浓艳色彩的词语,而李贺这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,非但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。诗人就像一个技艺高超的画家,特别善于着色,以色示物,以色感人,例如用黑云压城暗喻敌军攻城的气势,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,爱憎分明。这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡的了;而这种色彩斑斓的奇异画面却准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,从而构成富有情思的意境。

中心意思

前四句写日落前的情景,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。后四句写唐军将士夜袭敌营,以死报效朝廷,表达了边关战士誓死报国的壮志豪情。

写作手法

巧妙用典

“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”那样一种壮怀激烈的豪情。“报君黄金台上意”的“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

赤 壁

杜牧

赤壁,是个地名,赤壁这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战是--赤壁之战,(发生于汉献帝建安十三年(208)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。) 今天我们所要学习的这首诗就是作者杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论。

作者简介

杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。

写作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

赤壁

杜牧

折戟( ) 销( )

词语学习

jǐ

xiāo

雀

铜què( )

这是一支深埋泥沙的断戟,虽历时久远,但并未完全锈蚀,我拿起来把它磨光洗净,认出是东吴破曹时的遗物。

译文:

东风:指火烧赤壁事。

注释

铜雀:台名,曹操所建,上居姬妾歌伎,是曹操暮年行乐处。

二乔:指江东乔公的两个女儿,都是东吴美女,大乔是孙策(孙权兄)之妻,小乔是周瑜之妻。

折戟沉沙铁未销

自将磨洗认前朝

假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

译文:

折戟:折断的戟。戟,古代兵器。

注释

销:销蚀。

将:拿起。

磨洗:磨光洗净。

认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

东风不与周郎便

铜雀春深锁二乔

1.诗人为什么要从不起眼的“折戟”写起?

【合作交流】这是托物起兴的表现手法,这支戟与古代战争有联系,先写它能很自然地引起后面对历史的咏叹,由此点出此地曾有过的历史风云。为后两句论史抒怀作铺垫。

2. 如何评析最后两句议论?这两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

【合作交流】这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治影响,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,也表明作者认为历史上英雄的成功都有某种机遇。第二问运用诗人情感“六看”法。这两句曲折地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

3.这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

【合作交流】前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

中心思想

借赤壁之战这则历史故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

借物兴感,以小见大

这首诗前两句写兴感之由,后两句议论感慨。诗人由一个小小的、沉埋于沙中的“折戟”想到了历史往事,想到了汉末分裂动乱的年代,想到了具有重大意义的战役,想到了赤壁大战的风云人物,可谓想象丰富,含蓄而别致。而“铜雀春深锁二乔”尤其精妙,诗人没有直言假使“东风不与周郎便”之后东吴的破灭,而是以“二乔”的命运来暗示战争的结局,以小见大,给诗歌增添了无限情致。

写作手法

李清照

渔家傲(天接云涛连晓雾)

李清照前期时题材多为自然风光和思念之情,清丽、明快。后期因国破家亡后政治上的风险和个人生活的种种悲惨遭遇,词变得凄凉而又深沉,多抒发伤时念旧和悼念亡夫之情。今天,我们学习这首《渔家傲》,看一看是什么风格的诗词呢?

作品有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。

李清照(1084年3月13日—约1155年),号易安居士,汉族,齐州济南(今山东省济南市章丘区)人。宋代女词人,婉约词派代表,其词风格婉约,善用白描手法,自辟蹊径,语言清丽,富有生活气息,人称“易安体”。有“千古第一才女”之称。

作者简介

品

味

易安

相思

之 愁

李清照南渡后不久,丈夫赵明诚病死。国破家亡兼夫死,使她生活上和精神上受到很大的打击。从此,她只身漂泊江南,孤单寂寞地度过晚年,处于“路长嗟日暮”的困境。但李清照性格爽直,不愿受生活的束缚,所以有时她会乘着想象的翅膀飞向另一个世界,去那里寻求自己的理想。

词语学习

殷勤( ) 嗟日暮( )

yīn

谩

学诗màn( )有惊人句 péng( )舟

jié

蓬

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住蓬舟吹取三山去!

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我何处。

星河欲转:银河流转,指天快亮了。星河,银河。

帆:船,这里喻指星星。

帝所:天帝居住的地方。

殷勤:情意恳切。

注释

译文

漫天的云涛汹涌翻滚,连着早晨的雾气弥漫飘移,银河流转,星星点点如千帆荡移。迷迷糊糊中(我觉得)灵魂归回到天帝住的地方,听到天帝在说话,恳切地问我要回哪儿去。

我报路长 嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。风休住蓬舟吹取三山去!

报:回答。

谩:同“漫”,空,徒然。

蓬舟:如飞蓬般轻快的船。

三山:神话中的蓬莱、方丈、瀛洲三座海上仙山。

嗟:叹息,慨叹。

举:高飞。

注释

我回答路途遥远,叹息天色已晚,我虽能写出惊人的诗句,却毫无用处。(我要)像大鹏鸟那样乘风高飞。风啊,你不要停,把我所乘的如飞蓬般轻快的小船吹到仙山上去吧。

译文

1.赏析“接”“连”两个动词的妙处。

【合作交流】 “接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的云涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。

2. “路长”“日暮”两个词写出了什么?

【合作交流】写出了词人孤独无依的痛苦感受和辛苦求索、遭逢坎坷的境遇。

3.词的最后三句运用了什么表现手法?有什么表达效果?

【合作交流】这三句运用丰富的想象,借用典故,表达了词人想追求理想生活,寻求幸福生活的愿望,意境瑰奇壮阔,充满浓厚的浪漫主义色彩。

4.这首词是如何体现词人的浪漫主义特色的?

【合作交流】这首词,思路开宕,想象丰富,意境辽阔,充满了浪漫主义色彩。它把读者带到仙境中去,饱览丰富多姿的云涛;大鹏展翅万里的浩大境界,以及那轻舟乘风吹向三山的美景,使人为之神往。这首词就是这样借神仙境界来表达自己浪漫主义胸怀的。

1.怎样理解陶诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”?

【合作交流】这两句诗要结合诗人的人生理想和个性追求才能深入理解。陶渊明酷爱田园生活的宁静和自由,厌恶官场的虚伪和奸诈。为了生计,他几次出来做小官,都极不情愿,最后终于解职归田,永不出仕。这里所说的“车马”意指达官贵人的高车骏马,也就代表着官场烦琐的应酬和功利性极强的交往。归隐田园,虽说仍离不开“人境”,但没有了这样的烦扰,所以说“而无车马喧”。至于“心远地自偏”,实际上是道出了感觉与处境之间的辩证关系:隐居主要是寻求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否荒远。如果心灵的“焦距”调好,就可以“大隐隐于市”,处闹市若幽谷。

2.文学史上一般将李清照归入“婉约”一派,即认为其作品内容侧重儿女之情,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。但《渔家傲》这首词却以雄奇的想象、雄健的笔力营造了一种豪放之美。对此,应该如何理解

【合作交流】我们将某位诗人划归某个流派,或对其总体风格做出归纳总结,往往是就其主要作品给人的印象而言,事实上很多诗人的创作风格是多样化的。李清照的作品虽然以婉约风格为主,但并不妨碍她写出《渔家傲》这样想象雄奇、豪迈奔放的作品。除此之外,她的《绝句》(生当作人杰)也是慷慨雄健、掷地有声,不作小儿女语。其他作家也是如此,陶渊明除了《饮酒》这样闲远散淡的田园诗外,也有“刑天舞干戚,猛志固常在”《读山海经》)这样“金刚怒目”的诗句。一提起杜甫,我们往往想到“诗史”“忧国忧民”“现实主义”“沉郁顿挫”这一类的标签,实际上他的诗风也是非常多样的,比如《望岳》《江畔独步寻花七绝句》《客至》等就代表了与《春望》完全不同的风格。这就提醒我们,欣赏名家的作品,应该认识到作者的创作风格存在多种多样的可能性,避免贴标签、认标签,先入为主。

中心思想

这首词通过对梦境的描述,抒发了词人对现实的不满,表达了词人烦闷的心情,充分表现了她对理想生活的追求。

语言豪迈,气势磅礴,想象丰富,充满浪漫主义色彩

写作手法

此词语工词妙,天、云涛、晓雾有机地连在一起,气势磅礴,格调雄奇,大有豪放气派。词人最后表示,要像大鹏一样乘风高飞,奔向缥缈的神山,寻求幸福,意境壮阔,想象丰富,充满浓厚的浪漫主义色彩。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读