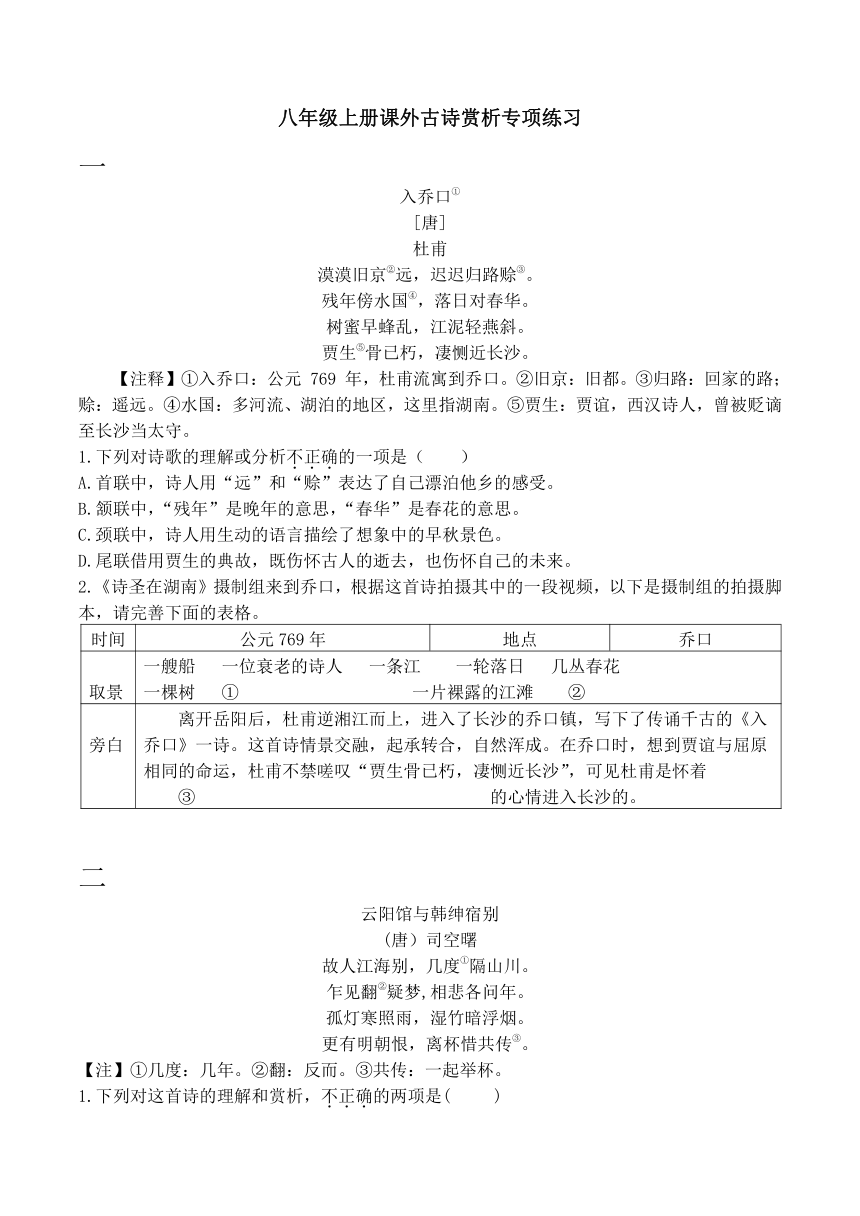

八年级上册期末复习课外古诗赏析专项练习十五篇(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级上册期末复习课外古诗赏析专项练习十五篇(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 20:57:04 | ||

图片预览

文档简介

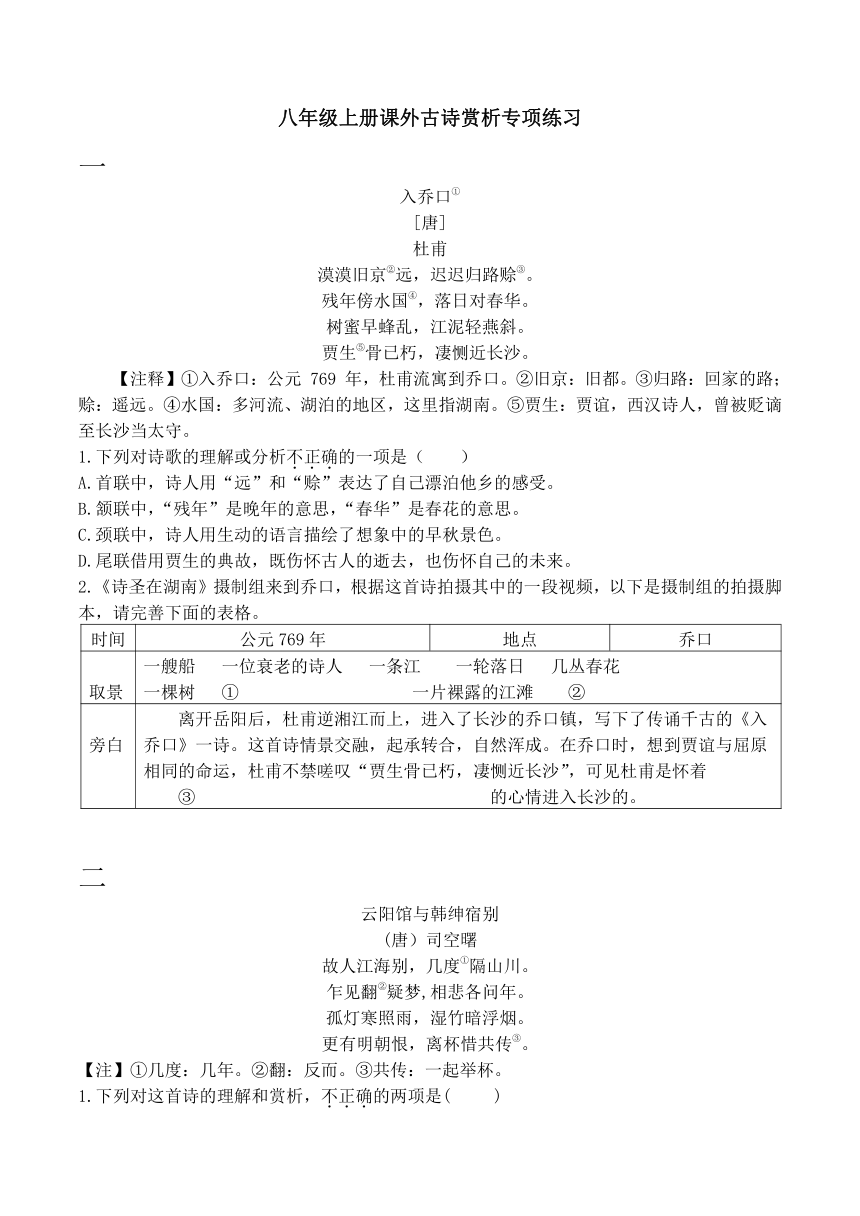

八年级上册课外古诗赏析专项练习

一

入乔口①

[唐]

杜甫

漠漠旧京②远,迟迟归路赊③。

残年傍水国④,落日对春华。

树蜜早蜂乱,江泥轻燕斜。

贾生⑤骨已朽,凄恻近长沙。

【注释】①入乔口:公元 769 年,杜甫流寓到乔口。②旧京:旧都。③归路:回家的路;赊:遥远。④水国:多河流、湖泊的地区,这里指湖南。⑤贾生:贾谊,西汉诗人,曾被贬谪至长沙当太守。

1.下列对诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首联中,诗人用“远”和“赊”表达了自己漂泊他乡的感受。

B.颔联中,“残年”是晚年的意思,“春华”是春花的意思。

C.颈联中,诗人用生动的语言描绘了想象中的早秋景色。

D.尾联借用贾生的典故,既伤怀古人的逝去,也伤怀自己的未来。

2.《诗圣在湖南》摄制组来到乔口,根据这首诗拍摄其中的一段视频,以下是摄制组的拍摄脚本,请完善下面的表格。

时间 公元769年 地点 乔口

取景 一艘船 一位衰老的诗人 一条江 一轮落日 几丛春花 一棵树 ① 一片裸露的江滩 ②

旁白 离开岳阳后,杜甫逆湘江而上,进入了长沙的乔口镇,写下了传诵千古的《入乔口》一诗。这首诗情景交融,起承转合,自然浑成。在乔口时,想到贾谊与屈原相同的命运,杜甫不禁嗟叹“贾生骨已朽,凄恻近长沙”,可见杜甫是怀着 ③ 的心情进入长沙的。

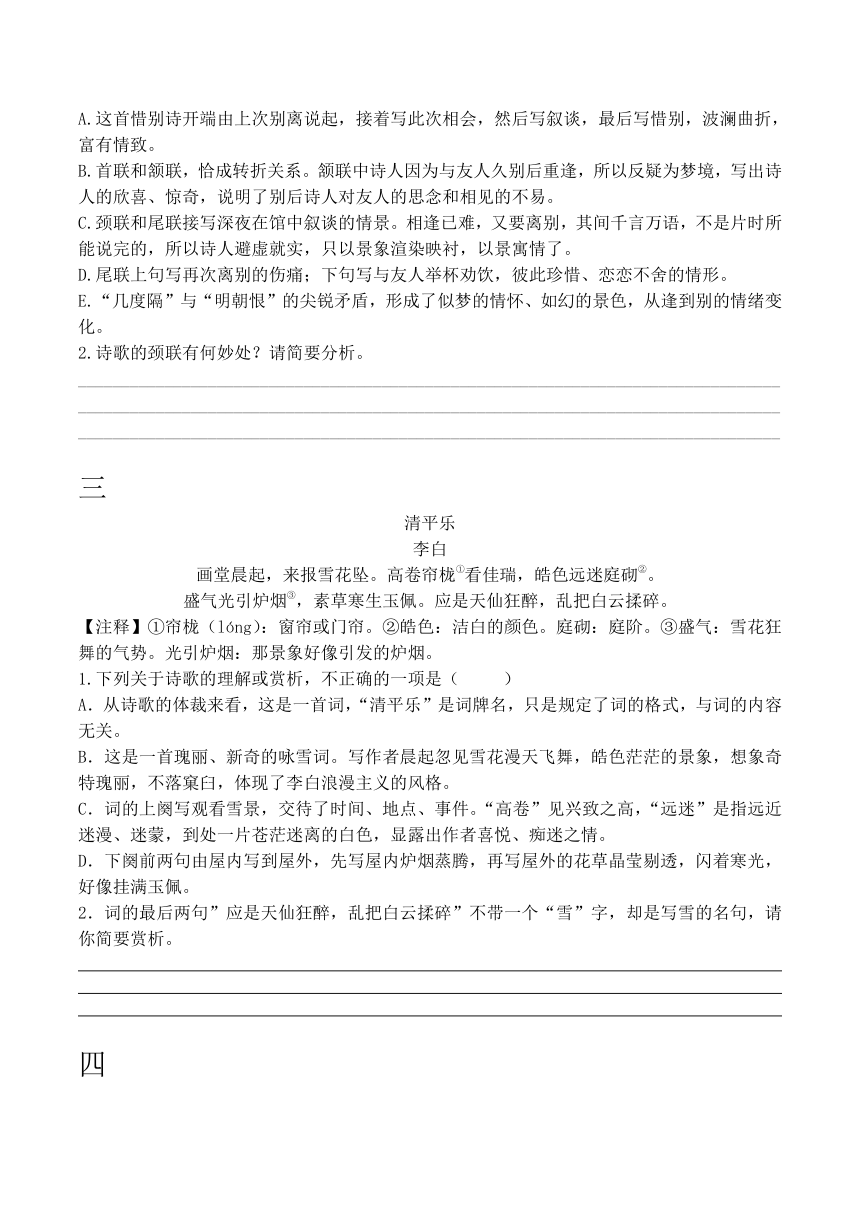

二

云阳馆与韩绅宿别

(唐)司空曙

故人江海别,几度①隔山川。

乍见翻②疑梦,相悲各问年。

孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。

更有明朝恨,离杯惜共传③。

【注】①几度:几年。②翻:反而。③共传:一起举杯。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是( )

A.这首惜别诗开端由上次别离说起,接着写此次相会,然后写叙谈,最后写惜别,波澜曲折,富有情致。

B.首联和颔联,恰成转折关系。颔联中诗人因为与友人久别后重逢,所以反疑为梦境,写出诗人的欣喜、惊奇,说明了别后诗人对友人的思念和相见的不易。

C.颈联和尾联接写深夜在馆中叙谈的情景。相逢已难,又要离别,其间千言万语,不是片时所能说完的,所以诗人避虚就实,只以景象渲染映衬,以景寓情了。

D.尾联上句写再次离别的伤痛;下句写与友人举杯劝饮,彼此珍惜、恋恋不舍的情形。

E.“几度隔”与“明朝恨”的尖锐矛盾,形成了似梦的情怀、如幻的景色,从逢到别的情绪变化。

2.诗歌的颈联有何妙处?请简要分析。

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

三

清平乐

李白

画堂晨起,来报雪花坠。高卷帘栊①看佳瑞,皓色远迷庭砌②。

盛气光引炉烟③,素草寒生玉佩。应是天仙狂醉,乱把白云揉碎。

【注释】①帘栊(lóng):窗帘或门帘。②皓色:洁白的颜色。庭砌:庭阶。③盛气:雪花狂舞的气势。光引炉烟:那景象好像引发的炉烟。

1.下列关于诗歌的理解或赏析,不正确的一项是( )

A.从诗歌的体裁来看,这是一首词,“清平乐”是词牌名,只是规定了词的格式,与词的内容无关。

B.这是一首瑰丽、新奇的咏雪词。写作者晨起忽见雪花漫天飞舞,皓色茫茫的景象,想象奇特瑰丽,不落窠臼,体现了李白浪漫主义的风格。

C.词的上阕写观看雪景,交待了时间、地点、事件。“高卷”见兴致之高,“远迷”是指远近迷漫、迷蒙,到处一片苍茫迷离的白色,显露出作者喜悦、痴迷之情。

D.下阕前两句由屋内写到屋外,先写屋内炉烟蒸腾,再写屋外的花草晶莹剔透,闪着寒光,好像挂满玉佩。

2.词的最后两句”应是天仙狂醉,乱把白云揉碎”不带一个“雪”字,却是写雪的名句,请你简要赏析。

四

新城道中①

苏轼

东风知我欲山行,吹断檐间积雨声。

岭上晴云披絮帽,树头初日挂铜钲②。

野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清。

西崦③人家应最乐,煮葵烧笋饷春耕。

【注释】①此诗是苏轼39岁时在杭州做通判时所作。②铜钲(zhēng):铜锣。③西崦(yān):这里泛指山。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.本诗描绘了作者在新城道中的所见所闻,展现山崦百姓初春时节忙碌而充实快乐的样子。

B.首联颇有趣味,不言雨止天晴恰好出行,却写东风多情,知我心思,特意吹停了雨。

C.颔联运用比喻的修辞,写出云层洁白,如同絮帽;铜锣锃亮,如初升太阳的美好画面。

D.尾联中作者看到农人煮葵烧笋春耕的场面,表达了对山间农家的向往、羡慕之情。

2.请从修辞手法的角度赏析“野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清”一联的妙处。

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

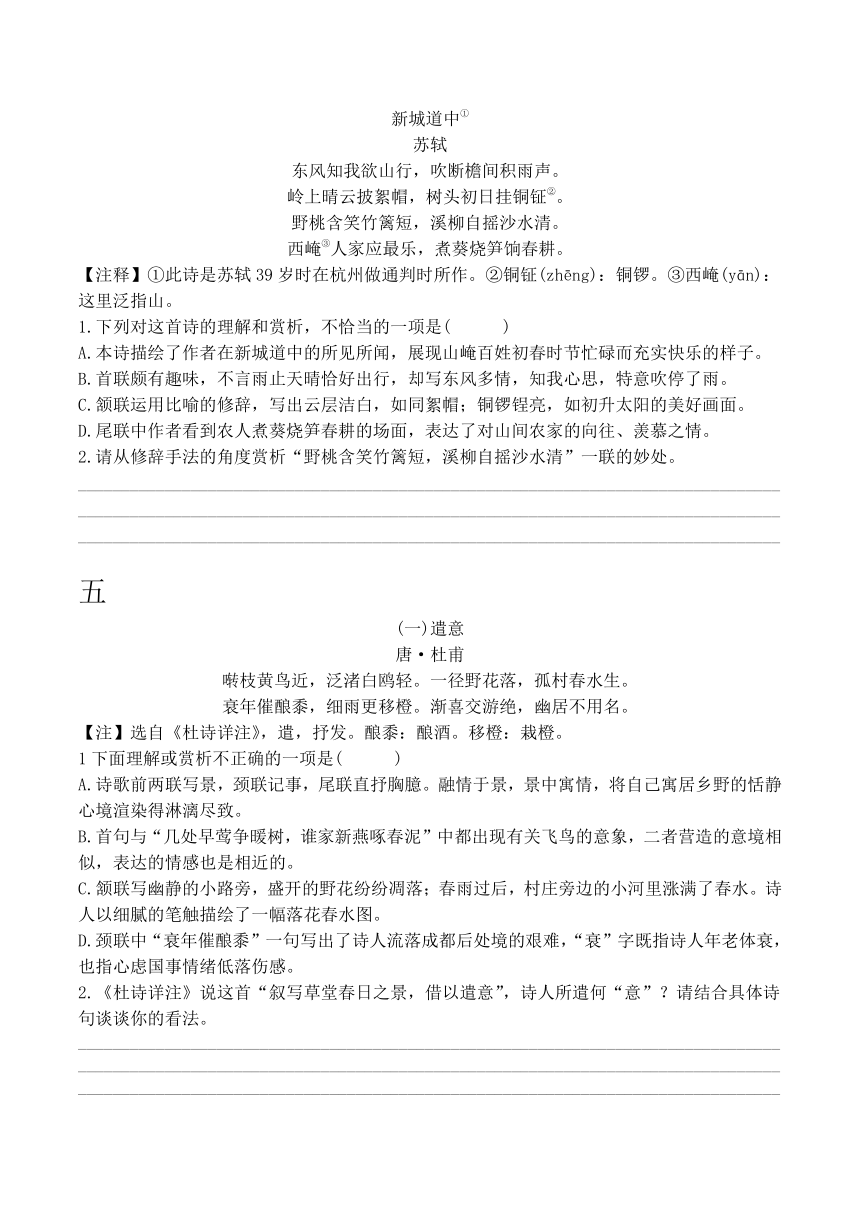

五

(一)遣意

唐·杜甫

啭枝黄鸟近,泛渚白鸥轻。一径野花落,孤村春水生。

衰年催酿黍,细雨更移橙。渐喜交游绝,幽居不用名。

【注】选自《杜诗详注》,遣,抒发。酿黍:酿酒。移橙:栽橙。

1下面理解或赏析不正确的一项是( )

A.诗歌前两联写景,颈联记事,尾联直抒胸臆。融情于景,景中寓情,将自己寓居乡野的恬静心境渲染得淋漓尽致。

B.首句与“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”中都出现有关飞鸟的意象,二者营造的意境相似,表达的情感也是相近的。

C.颔联写幽静的小路旁,盛开的野花纷纷凋落;春雨过后,村庄旁边的小河里涨满了春水。诗人以细腻的笔触描绘了一幅落花春水图。

D.颈联中“衰年催酿黍”一句写出了诗人流落成都后处境的艰难,“衰”字既指诗人年老体衰,也指心虑国事情绪低落伤感。

2.《杜诗详注》说这首“叙写草堂春日之景,借以遣意”,诗人所遣何“意”?请结合具体诗句谈谈你的看法。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

六

从军行

刘孝仪①

冠军②亲挟射,长平③自合围。木落雕弓燥,气秋征马肥。

贤王皆屈膝,幕府复申威。何谓从军乐 往返速如飞!

【注释】①刘孝仪,南朝梁代文学家。②冠军:诸军之首,这里指汉名将霍去病。③长平:指大将军卫青。

1. 下列对这首诗的理解和欣赏,正确的一项是( )

A.一二句描绘出一场出击敌虏的宏伟场景,预示必打胜仗。

B.诗中所写两位神勇过人的汉将形象,“木落”写环境恶劣,“雕弓燥”写装备不良,反衬汉将英勇。

C.“皆屈膝”笔含嘲讽之意,“复申威”带有夸耀之气,二者之间颇有映衬之妙。

D.最后两句一问一答,表达出了将士们渴望战争结束,迅速返家的急切心情。

2.结合全诗,谈谈你对“何谓从军乐”中“乐”的理解。

七

送韩十四江东觐省①

杜甫

兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱②?

黄牛峡③静滩声转,白马江寒树影稀。

此别应须各努力,故乡犹恐未同归。

【注】①此诗是杜甫在蜀州白马江畔送韩十四去江东探亲时所作。韩十四:作者友人,名不详。觐省:探望双亲。②庭闱:内舍。多指父母居住处。因用以称父母。③黄牛峡:位于宜昌西。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“万事非”三字,是诗人着眼于整个时代而发出的深沉感慨,包容着巨大的世事沧桑,概括了心酸的人间悲剧,表现出深厚的忧国忧民之情。

B.“我已无家寻弟妹”写诗人因战乱与亲人长期离散,生死未卜,“有家”好似“无家”,与《月夜忆舍弟》中所写“有弟皆分散,无家问死生”一样,痛述了人民饱经丧乱的普遍遭遇。

C.“黄牛峡静滩声转”是诗人笔下的实景,其中一个“静”字,越发突出滩声汨汨,回响不绝,如在读者耳际,这是一种以静衬动的手法,写得十分传神。

D.诗歌尾联余音袅袅,耐人寻味,“犹恐”二字,是怕不能实现同返故乡的愿望,蕴含了诗人对未来的担忧,与“叹息人间万事非”前后照应。

2.诗歌起句提到“老莱衣”的典故,鲁迅的先生的名作《朝花夕拾》中也提到了这个故事,请谈谈这两处用典的不同用意。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

八

题齐安城楼

(唐)杜牧

呜轧江楼角一声,微阳潋潋落寒汀。

不用凭栏苦回首,故乡七十五长亭①。

【注】①长亭:古时于道路每隔十里设长亭,故亦称“十里长亭”,供行旅休息。

1.下面对这首诗的鉴赏有误的一项是( )

A.象声词“呜轧”,用在句首,造成似晴空一声雷的感觉,由于写“一声”就产生一个特殊的情节,与第二句恰好构成视听结合,很值得玩味。

B.那“潋潋”的江水,微带暖意的阳光,水中的汀洲,组成了一幅清新明亮的画面,此情此景让作者出神,忽然一声角鸣,才使他从美景中惊醒。

C.第三句“不用凭栏苦回首”,似是自我劝解,实际上起着强化诗情的作用。

D.最后一句数字垛积别有妙处,首先从音节(顿)方面看,由于运用数字,使末句形成“二三二”的特殊节奏(通常应为“二二三”)。其次声音的拗折传达出凭栏者情绪的不平静,又是一层妙用。

2.如果要将这首诗改编成一段短视频,该如何还原其画面?请你根据示例,结合诗歌内容,完成下面的拍摄脚本。

背景乐声 ①______________________ 轻柔的水声 联系诗句:第一句、第二句

画面元素 ② 、广阔的江面、隐约的长亭 联系诗句:第二句、第四句

人物活动 ③______________________________________ 联系诗句:第三句

表达的情感 ④_________________________________________________________________

九

恨别①

杜甫

洛城一别四千里,胡骑②长驱五六年。

草木变衰行剑外③,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒④急为破幽燕。

【注释】①杜甫为避安史之乱,离开家乡洛阳颠沛至成都,于上元元年创作此诗。②胡骑:指安史之乱的叛军。③剑外:剑阁以南,这里指蜀地。④司徒:指李光弼,时任检校司徒。当时李光弼大破史思明叛军,又急欲直捣叛军老巢幽燕,以打破相持局面。

1.下面对诗歌的理解或赏析不正确的一项是( )

A.首联中“四千里”“五六年”,以数量词极言离家之远,战乱之久。

B.颔联第一句描述蜀中草木由盛变衰,承接上句暗示诗人已流落蜀中多年。

C.颈联通过“宵立昼眠”的反常细节描写,委婉表达无限情思。

D.尾联写杜甫因听到唐军没有乘胜迫击而感到着急。

2.结合诗歌内容和写作背景,说说本诗抒发了作者怎样的思想感情?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

十

书边事

张乔(唐)

调角断①清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢②,白日落梁州。

大漠无兵阻,穷边③有客游。

蕃④情似此水,长愿向南流。

【注释】①调(diào)角:吹角。断:占尽。②青冢:指西汉王昭君的坟墓。③穷边:绝远的边地。④蕃:指吐蕃。

1.下面对这首诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首句“调角断清秋”极写在清秋季节,万里长空,角声回荡,悦耳动听。而一个“断”字,则将角声音

韵之美和音域之广传神地表现出来。

B.颔联中“春风”,并非实指,而是虚写。“青冢”,是汉朝王昭君的坟墓。这使人由王昭君和亲的事迹联想到目下边关的安宁,体会到民族团结正是人们长期的夙愿。

C.“大漠”和“穷边”,极言边塞地区的广漠偏远;而“无兵阻”和“有客游”,写明边关地区治安混乱,很多官兵不得不客居于此,这两句对于前面的景物描写起到了点化作用。

D.末联两句,运用了比喻的修辞,十分自然地抒写出了作者的心愿,他想:蕃情能像这大河一样,长久地

向南流入中原该多好啊!这表现出诗人渴望民族团结的愿望。

2.有同学说“征人倚戍楼”中的的“倚”字可以用“守”字替换,语文老师说万万不可,请你分析这两个字为什么万万不能换呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

十一

长洲①怀古

刘沧②

野烧原空尽荻灰,吴王此地有楼台。

千年事往人何在?半夜月明潮自来。

白鸟影从江树没,清猿声入楚云哀。

停车日晚荐苹藻,风静寒塘花正开。

【注释】①长洲:春秋时吴之古苑,在今江苏吴县市太湖北岸。②刘沧,唐代的一位著名诗人,字蕴灵,刘沧的诗作具有深刻的怀古之情,善于通过历史事件和个人情感来表达对时代的感慨和对历史的反思。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的是( )

A.标题既点明这是一首怀古题材的诗,又交代了怀古的地点是长洲。

B.首联原野上的野火将荻草燃烧,留下一地的灰烬。在这土地上,曾经有吴王的宫殿和楼台耸立,长洲的今昔形成对比,奠定了哀伤的情感基调。

C.尾联“花正开”以乐景衬哀情,更显诗人情感的凄婉。

D.本诗既突出了所咏古迹的特征,抒发的感慨也有一定代表性,作为绝句又有对仗工稳、韵调和谐的优点,很受读者喜欢。

2.明明在读完这首诗后,根据自己对颈联的理解列了一个赏析的提纲,但有些地方她不是很明确,请你帮她填写完整。

颈联 白鸟影从江树没,清猿声入楚云哀。 意象 意境 手法 情感

白鸟 、江树、猿声、楚云 ① 融情于景/视听结合 ②

十二

入昌松东界山行①

唐 高适

鸟道几登顿②,马蹄无暂闲。

崎岖出长坂③,合沓④犹前山。

石激水流处,天寒松色间。

王程⑤应未尽,且莫顾刀环⑥。

【注】①本诗写于天宝十一载,为诗人入陇右节度使哥舒翰幕府中充任掌书记之职,途经昌松县所作。②登顿:忽上忽下、忽行忽止,形容山路的难走。③坂(bǎn):山坡,斜坡。④合沓:重叠聚集。⑤王程:奉王命差遣的行程。⑥顾刀环:看刀上之环。西汉李陵投降匈奴后,汉使任立政见到他,不便私语,便自循视刀环,表示可以还归故国。环:谐音“还”。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是 ( )

A. 从体裁上看,这是一首五言律诗;从题材上看,这是一首羁旅诗,标题中的“入”、“行”等字眼可作为判断依据之一。

B. 颔联中的“出”“犹”二字,精练传神,生动再现了行人错以为山路已尽,谁知起伏的山峦又横亘眼前的情景。

C. 颈联运用动静结合的手法,绘声绘色地描写了山间美景,表达了诗人的愉悦之情。

D. 全诗以“山行”为线索,前六句写山行之所见,山行之难,为后两句写山行所感做了铺垫。

9. 请结合全诗,分析诗歌蕴含了哪些情感?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

十三

归嵩山作

唐·王维

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递①嵩高②下,归来且闭关。

【注释】①迢递:遥远的样子。递:形容遥远。②嵩高:嵩山别称嵩高山。

1.下面对这首诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首联描写归隐出发时的情景,扣题目中的“归”字,反映出诗人归山出发时一种安详闲适的心境。

B.颔联“如有意”“相与还”用到比喻修辞手法,流水和暮禽仿佛和诗人有着深长的情谊,愿同诗人结伴而归。

C.尾联“闭关”一语双关,既指闭门不出,又可以理解为闭户修行,静心独处。

D.整首诗写得很有层次,随着诗人的笔端,既可领略归山途中的景色移换,也可隐约触摸到作者感情的细微变化。

2.下面是小语和小文读完诗后的对话,请补充完整。

小语:苏轼评王维诗歌“诗中有画,画中有诗”,此言不虚!尤其读颈联“荒城临古渡,落日满秋山”一句,我的脑海中已然出现了这样一幅画面:① 。

小文:一切景语皆情语,经你提醒,我发现颈联情感表达有些低落,与颔联轻快活泼的心境有所不同。

小语:不错,但诗至尾联,诗人的心境变得② 。

十四

旅夜书怀①

[唐] 杜甫

细草微风岸,危樯②独夜舟。

星垂③平野阔,月涌④大江流。

名岂文章著⑤,官应老病休⑥。

飘飘⑦何所似,天地一沙鸥⑧。

【注释】①765年,好友剑南节度使严武去世,杜甫失去依靠,自成都乘船东下,此诗写于漂泊途中。②危樯: 高竖的桅杆。③星垂:星空低垂。④月涌:月亮倒映在江面,随江水流涌。⑤文章著:因文章而著名。⑥官应老病休:因年老多病而被罢官。这里和上文的“名岂文章著”都是反用其意。⑦飘飘:飞翔的样子,这里是飘零、飘泊的意思。⑧沙鸥:栖息在沙滩或沙洲上的一类鸟。

1. 下列对诗歌内容的理解或分析,正确的一项是( )

A. 颔联中“星垂平野阔”营造了清丽婉约意境。

B. 颈联表明诗人只是希望自己能够凭借诗文名满天下。

C. 尾联诗人以沙鸥自比,写出自己此时像天地间的沙鸥一样自由自在。

D. 诗歌前两联描写“旅夜”所见之景,后两联抒写情怀。

2. 请你结合全诗说出对“细草微风岸,危樯独夜舟”中“独”的理解。

十五

过华清宫①绝句二首

杜牧

【甲】

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

【乙】

新丰②绿树起黄埃,数骑渔阳③探使回。

霓裳一曲④千峰上,舞破中原始下来。

【注释】①华清宫:建在骊山上(今陕西西安)的唐代行宫,唐玄宗和杨贵妃的游乐之地。②新丰:唐代县名,在今陕西临津东北,高华清宫不远。③渔阳:唐代郡名,是范阳节度使所统辖的八个郡之一。唐天宝十四年(公元755年),安禄山在范阳起兵叛乱,史称安史之乱,这里用渔阳指代安禄山反叛之地。④霓裳一曲:指《霓裳羽衣曲》,唐代著名舞曲。

1.下列对诗歌的分析不正确的一项是( )

A.从题材看,这两首绝句是以华清宫为题的咏史诗,咏史诗大多借古讽今。

B.甲诗开篇第一二句描写华清宫所在的骊山:林木葱茏,宫殿壮丽,美不胜收。

C.乙诗第一二句描写探使从渔阳经由新丰飞马转回长安的情景。

D.两首诗构思都十分精巧,诗歌不用难字,朴素自然,直接有力地表达诗人的情感。

2.两首诗均有炼字精确而语义深沉的特点,根据理解填写表格。(4分)

诗句/加点字 内容 情感

一骑红尘妃子笑 描写了荔枝到来杨妃的神态 ①________________________

舞破中原始下来 ②______________________ 表达了对腐朽统治阶级的愤慨。

参考答案

一

1.C 颈联所写是诗人看到的实景,并非想象。

2. ①. 一群采蜜的蜜蜂 ②. 几只衔泥的燕子 ③. 悲凉、凄婉。

二

1.BC(B“转折关系”错误,应为因果关系。C诗人避实就虚)

2.①内容上点明了与朋友深夜叙谈的环境特征,孤灯照雨雨愈寒,湿竹环绕浮烟显得更浓更暗;②渲染气氛。孤灯、寒雨、浮烟、湿竹,景象凄凉,渲染了伤别的气氛;③借景抒情,情景交融。在景物描写中着以“孤、寒、湿、暗、浮”等字,传达出诗人悲凉暗淡的心情,也象征着人事的浮游不定;④避实就虚,留下想象空间。不写深夜在馆中具体叙谈情形,只进行环境描写,可让读者想象两人之间道不完的千言万语。

三

D

2.这两句想象奇特,比喻生动。把雪比作是揉碎的白云,这漫天飞雪应该是天上的神仙喝醉了酒,胡乱把白雪揉碎而幻化来的,想象十分奇特,生动形象地写出了雪的洁白、轻盈,也写出了雪花漫天飞舞,气势盛大的景象之美,表达了作者兴奋和喜悦的心情。

四

C

运用了拟人的修辞手法,将野桃和柳树拟人化(1) 生动形象地写出了矮矮竹篱旁,桃花点头含笑,清澈的沙溪边,柳条轻舞摇曳的情态(结合诗句分析,(2);描绘了乡间初春,桃花旺盛,溪水清澈,柳树摇曳的美好姿态(3),表达了作者闲适豁达乐观积极的心情,对田间生活的热爱向往之情。(4)

五

1.D

2.(1)对乡野生活的喜爱以及寓居乡野的闲适与惬意之情。前两联写乡野之景,黄鸟啼鸣,白鸥临渚,野花飘落,春水初涨,一派生机活力之景。更兼颈联中叙写酿酒与栽橙之事,表现出诗人心境的闲适与愉悦。(2)不慕名利,淡然处世的从容。尾联写自己慢慢与外界疏离,甘心幽居乡野,不求利与名,体现了诗人淡然处世的从容心境。

六

1.C

2.①乐在将士骁勇善战:霍去病、卫青两位将领亲袭敌虏,可谓雄姿英发,勇武过人;将士们手控雕弓,足蹬壮骑,亦是轩昂骠勇,军容壮盛。②乐在装备弓强马壮:雕弓燥硬,强劲有力;征马健硕,纵横驰骋。③乐在敌虏屈膝投降:敌军迫于汉军的强大威势,即便是贵族贤王也只得屈膝投降;④乐在战事速决速胜:将士们痛快激战,往返如飞,战役胜得干脆利落。

七

1.C

2.《朝花夕拾》 用“老莱娱亲"等典故意在揭示封建孝道的虛伪和残酷;《送韩十四江东觐省》中,用“老莱娱亲”的典故是为了感伤时事,突显战争对社会的危害,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。

八

1.B

2.①号角“呜轧”一声 ②黯淡无光的夕阳 ③诗人凭栏远眺 ④宦游人的离绪和诗人对故乡的思念

九

D

①对国家命运的担忧。②流落异乡,日益衰老的悲哀。③对亲人的思念。④盼望尽快破幽燕、平叛乱的急切。

十

1.C

2.“倚”字“倚靠”的意思,一个“倚”字,生动形象地写出卫士们悠闲放松地倚靠着戍楼,像是

在倾听那悦耳的角声和欣赏那迷人的秋色,委婉地道出了太平、祥和的环境氛围/微妙地传达出边

关安宁、征人无事的主旨。如果用“守”字,显得战事紧张,随时防备敌军来犯,与诗歌整体意境背道而驰。

十一

D

① 萧瑟凄凉 ② 江山仍在,繁华不再,物是人非的吊古伤今之情

十二

1. C

2. ①羁旅之苦:首联借鸟道登顿,马蹄无闲表现了山路崎岖难行,一路奔波劳累;颔联写好容易通过一道崎岖的长坡,又有重重叠叠的大山出现在眼前的失望厌倦的情绪;颈联可以表达山行的孤寂厌倦之感。

②心系国事,爱国之情,舍己为国(舍小家为大家),以国事为重:“王程应未尽”说明国家大事还没结束,其背后隐含的情感即是心系国家(爱国之情);“且莫”加在“顾刀环”之前加以否定,意为为王事奔波路程尚没有走尽,且不要过早地回看刀环,表明以国事为重,还家之念暂放一边的壮志豪情。

③思乡思亲:“顾刀环”,环:谐音“还”,其背后隐含的情感即是思念家乡;

十三

1.B

2.①荒凉的城池靠着古老的渡口,落日的余晖洒满金色的秋山。 ②宁静淡泊。

十四

D

2 .①生活上飘泊无依的孤独苦闷。②政治上官场失意的孤独愁苦。

十五

1.D.

2.①对统治者的穷奢极欲/奢侈享乐/沉醉享乐的讽刺和愤慨。(2分)

②形象地揭示了安史之乱产生的后果/写出了安史之乱导致长安城被攻破/写出了中原的破败。

一

入乔口①

[唐]

杜甫

漠漠旧京②远,迟迟归路赊③。

残年傍水国④,落日对春华。

树蜜早蜂乱,江泥轻燕斜。

贾生⑤骨已朽,凄恻近长沙。

【注释】①入乔口:公元 769 年,杜甫流寓到乔口。②旧京:旧都。③归路:回家的路;赊:遥远。④水国:多河流、湖泊的地区,这里指湖南。⑤贾生:贾谊,西汉诗人,曾被贬谪至长沙当太守。

1.下列对诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首联中,诗人用“远”和“赊”表达了自己漂泊他乡的感受。

B.颔联中,“残年”是晚年的意思,“春华”是春花的意思。

C.颈联中,诗人用生动的语言描绘了想象中的早秋景色。

D.尾联借用贾生的典故,既伤怀古人的逝去,也伤怀自己的未来。

2.《诗圣在湖南》摄制组来到乔口,根据这首诗拍摄其中的一段视频,以下是摄制组的拍摄脚本,请完善下面的表格。

时间 公元769年 地点 乔口

取景 一艘船 一位衰老的诗人 一条江 一轮落日 几丛春花 一棵树 ① 一片裸露的江滩 ②

旁白 离开岳阳后,杜甫逆湘江而上,进入了长沙的乔口镇,写下了传诵千古的《入乔口》一诗。这首诗情景交融,起承转合,自然浑成。在乔口时,想到贾谊与屈原相同的命运,杜甫不禁嗟叹“贾生骨已朽,凄恻近长沙”,可见杜甫是怀着 ③ 的心情进入长沙的。

二

云阳馆与韩绅宿别

(唐)司空曙

故人江海别,几度①隔山川。

乍见翻②疑梦,相悲各问年。

孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。

更有明朝恨,离杯惜共传③。

【注】①几度:几年。②翻:反而。③共传:一起举杯。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是( )

A.这首惜别诗开端由上次别离说起,接着写此次相会,然后写叙谈,最后写惜别,波澜曲折,富有情致。

B.首联和颔联,恰成转折关系。颔联中诗人因为与友人久别后重逢,所以反疑为梦境,写出诗人的欣喜、惊奇,说明了别后诗人对友人的思念和相见的不易。

C.颈联和尾联接写深夜在馆中叙谈的情景。相逢已难,又要离别,其间千言万语,不是片时所能说完的,所以诗人避虚就实,只以景象渲染映衬,以景寓情了。

D.尾联上句写再次离别的伤痛;下句写与友人举杯劝饮,彼此珍惜、恋恋不舍的情形。

E.“几度隔”与“明朝恨”的尖锐矛盾,形成了似梦的情怀、如幻的景色,从逢到别的情绪变化。

2.诗歌的颈联有何妙处?请简要分析。

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

三

清平乐

李白

画堂晨起,来报雪花坠。高卷帘栊①看佳瑞,皓色远迷庭砌②。

盛气光引炉烟③,素草寒生玉佩。应是天仙狂醉,乱把白云揉碎。

【注释】①帘栊(lóng):窗帘或门帘。②皓色:洁白的颜色。庭砌:庭阶。③盛气:雪花狂舞的气势。光引炉烟:那景象好像引发的炉烟。

1.下列关于诗歌的理解或赏析,不正确的一项是( )

A.从诗歌的体裁来看,这是一首词,“清平乐”是词牌名,只是规定了词的格式,与词的内容无关。

B.这是一首瑰丽、新奇的咏雪词。写作者晨起忽见雪花漫天飞舞,皓色茫茫的景象,想象奇特瑰丽,不落窠臼,体现了李白浪漫主义的风格。

C.词的上阕写观看雪景,交待了时间、地点、事件。“高卷”见兴致之高,“远迷”是指远近迷漫、迷蒙,到处一片苍茫迷离的白色,显露出作者喜悦、痴迷之情。

D.下阕前两句由屋内写到屋外,先写屋内炉烟蒸腾,再写屋外的花草晶莹剔透,闪着寒光,好像挂满玉佩。

2.词的最后两句”应是天仙狂醉,乱把白云揉碎”不带一个“雪”字,却是写雪的名句,请你简要赏析。

四

新城道中①

苏轼

东风知我欲山行,吹断檐间积雨声。

岭上晴云披絮帽,树头初日挂铜钲②。

野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清。

西崦③人家应最乐,煮葵烧笋饷春耕。

【注释】①此诗是苏轼39岁时在杭州做通判时所作。②铜钲(zhēng):铜锣。③西崦(yān):这里泛指山。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.本诗描绘了作者在新城道中的所见所闻,展现山崦百姓初春时节忙碌而充实快乐的样子。

B.首联颇有趣味,不言雨止天晴恰好出行,却写东风多情,知我心思,特意吹停了雨。

C.颔联运用比喻的修辞,写出云层洁白,如同絮帽;铜锣锃亮,如初升太阳的美好画面。

D.尾联中作者看到农人煮葵烧笋春耕的场面,表达了对山间农家的向往、羡慕之情。

2.请从修辞手法的角度赏析“野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清”一联的妙处。

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

五

(一)遣意

唐·杜甫

啭枝黄鸟近,泛渚白鸥轻。一径野花落,孤村春水生。

衰年催酿黍,细雨更移橙。渐喜交游绝,幽居不用名。

【注】选自《杜诗详注》,遣,抒发。酿黍:酿酒。移橙:栽橙。

1下面理解或赏析不正确的一项是( )

A.诗歌前两联写景,颈联记事,尾联直抒胸臆。融情于景,景中寓情,将自己寓居乡野的恬静心境渲染得淋漓尽致。

B.首句与“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”中都出现有关飞鸟的意象,二者营造的意境相似,表达的情感也是相近的。

C.颔联写幽静的小路旁,盛开的野花纷纷凋落;春雨过后,村庄旁边的小河里涨满了春水。诗人以细腻的笔触描绘了一幅落花春水图。

D.颈联中“衰年催酿黍”一句写出了诗人流落成都后处境的艰难,“衰”字既指诗人年老体衰,也指心虑国事情绪低落伤感。

2.《杜诗详注》说这首“叙写草堂春日之景,借以遣意”,诗人所遣何“意”?请结合具体诗句谈谈你的看法。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

六

从军行

刘孝仪①

冠军②亲挟射,长平③自合围。木落雕弓燥,气秋征马肥。

贤王皆屈膝,幕府复申威。何谓从军乐 往返速如飞!

【注释】①刘孝仪,南朝梁代文学家。②冠军:诸军之首,这里指汉名将霍去病。③长平:指大将军卫青。

1. 下列对这首诗的理解和欣赏,正确的一项是( )

A.一二句描绘出一场出击敌虏的宏伟场景,预示必打胜仗。

B.诗中所写两位神勇过人的汉将形象,“木落”写环境恶劣,“雕弓燥”写装备不良,反衬汉将英勇。

C.“皆屈膝”笔含嘲讽之意,“复申威”带有夸耀之气,二者之间颇有映衬之妙。

D.最后两句一问一答,表达出了将士们渴望战争结束,迅速返家的急切心情。

2.结合全诗,谈谈你对“何谓从军乐”中“乐”的理解。

七

送韩十四江东觐省①

杜甫

兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱②?

黄牛峡③静滩声转,白马江寒树影稀。

此别应须各努力,故乡犹恐未同归。

【注】①此诗是杜甫在蜀州白马江畔送韩十四去江东探亲时所作。韩十四:作者友人,名不详。觐省:探望双亲。②庭闱:内舍。多指父母居住处。因用以称父母。③黄牛峡:位于宜昌西。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“万事非”三字,是诗人着眼于整个时代而发出的深沉感慨,包容着巨大的世事沧桑,概括了心酸的人间悲剧,表现出深厚的忧国忧民之情。

B.“我已无家寻弟妹”写诗人因战乱与亲人长期离散,生死未卜,“有家”好似“无家”,与《月夜忆舍弟》中所写“有弟皆分散,无家问死生”一样,痛述了人民饱经丧乱的普遍遭遇。

C.“黄牛峡静滩声转”是诗人笔下的实景,其中一个“静”字,越发突出滩声汨汨,回响不绝,如在读者耳际,这是一种以静衬动的手法,写得十分传神。

D.诗歌尾联余音袅袅,耐人寻味,“犹恐”二字,是怕不能实现同返故乡的愿望,蕴含了诗人对未来的担忧,与“叹息人间万事非”前后照应。

2.诗歌起句提到“老莱衣”的典故,鲁迅的先生的名作《朝花夕拾》中也提到了这个故事,请谈谈这两处用典的不同用意。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

八

题齐安城楼

(唐)杜牧

呜轧江楼角一声,微阳潋潋落寒汀。

不用凭栏苦回首,故乡七十五长亭①。

【注】①长亭:古时于道路每隔十里设长亭,故亦称“十里长亭”,供行旅休息。

1.下面对这首诗的鉴赏有误的一项是( )

A.象声词“呜轧”,用在句首,造成似晴空一声雷的感觉,由于写“一声”就产生一个特殊的情节,与第二句恰好构成视听结合,很值得玩味。

B.那“潋潋”的江水,微带暖意的阳光,水中的汀洲,组成了一幅清新明亮的画面,此情此景让作者出神,忽然一声角鸣,才使他从美景中惊醒。

C.第三句“不用凭栏苦回首”,似是自我劝解,实际上起着强化诗情的作用。

D.最后一句数字垛积别有妙处,首先从音节(顿)方面看,由于运用数字,使末句形成“二三二”的特殊节奏(通常应为“二二三”)。其次声音的拗折传达出凭栏者情绪的不平静,又是一层妙用。

2.如果要将这首诗改编成一段短视频,该如何还原其画面?请你根据示例,结合诗歌内容,完成下面的拍摄脚本。

背景乐声 ①______________________ 轻柔的水声 联系诗句:第一句、第二句

画面元素 ② 、广阔的江面、隐约的长亭 联系诗句:第二句、第四句

人物活动 ③______________________________________ 联系诗句:第三句

表达的情感 ④_________________________________________________________________

九

恨别①

杜甫

洛城一别四千里,胡骑②长驱五六年。

草木变衰行剑外③,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒④急为破幽燕。

【注释】①杜甫为避安史之乱,离开家乡洛阳颠沛至成都,于上元元年创作此诗。②胡骑:指安史之乱的叛军。③剑外:剑阁以南,这里指蜀地。④司徒:指李光弼,时任检校司徒。当时李光弼大破史思明叛军,又急欲直捣叛军老巢幽燕,以打破相持局面。

1.下面对诗歌的理解或赏析不正确的一项是( )

A.首联中“四千里”“五六年”,以数量词极言离家之远,战乱之久。

B.颔联第一句描述蜀中草木由盛变衰,承接上句暗示诗人已流落蜀中多年。

C.颈联通过“宵立昼眠”的反常细节描写,委婉表达无限情思。

D.尾联写杜甫因听到唐军没有乘胜迫击而感到着急。

2.结合诗歌内容和写作背景,说说本诗抒发了作者怎样的思想感情?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

十

书边事

张乔(唐)

调角断①清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢②,白日落梁州。

大漠无兵阻,穷边③有客游。

蕃④情似此水,长愿向南流。

【注释】①调(diào)角:吹角。断:占尽。②青冢:指西汉王昭君的坟墓。③穷边:绝远的边地。④蕃:指吐蕃。

1.下面对这首诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首句“调角断清秋”极写在清秋季节,万里长空,角声回荡,悦耳动听。而一个“断”字,则将角声音

韵之美和音域之广传神地表现出来。

B.颔联中“春风”,并非实指,而是虚写。“青冢”,是汉朝王昭君的坟墓。这使人由王昭君和亲的事迹联想到目下边关的安宁,体会到民族团结正是人们长期的夙愿。

C.“大漠”和“穷边”,极言边塞地区的广漠偏远;而“无兵阻”和“有客游”,写明边关地区治安混乱,很多官兵不得不客居于此,这两句对于前面的景物描写起到了点化作用。

D.末联两句,运用了比喻的修辞,十分自然地抒写出了作者的心愿,他想:蕃情能像这大河一样,长久地

向南流入中原该多好啊!这表现出诗人渴望民族团结的愿望。

2.有同学说“征人倚戍楼”中的的“倚”字可以用“守”字替换,语文老师说万万不可,请你分析这两个字为什么万万不能换呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

十一

长洲①怀古

刘沧②

野烧原空尽荻灰,吴王此地有楼台。

千年事往人何在?半夜月明潮自来。

白鸟影从江树没,清猿声入楚云哀。

停车日晚荐苹藻,风静寒塘花正开。

【注释】①长洲:春秋时吴之古苑,在今江苏吴县市太湖北岸。②刘沧,唐代的一位著名诗人,字蕴灵,刘沧的诗作具有深刻的怀古之情,善于通过历史事件和个人情感来表达对时代的感慨和对历史的反思。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的是( )

A.标题既点明这是一首怀古题材的诗,又交代了怀古的地点是长洲。

B.首联原野上的野火将荻草燃烧,留下一地的灰烬。在这土地上,曾经有吴王的宫殿和楼台耸立,长洲的今昔形成对比,奠定了哀伤的情感基调。

C.尾联“花正开”以乐景衬哀情,更显诗人情感的凄婉。

D.本诗既突出了所咏古迹的特征,抒发的感慨也有一定代表性,作为绝句又有对仗工稳、韵调和谐的优点,很受读者喜欢。

2.明明在读完这首诗后,根据自己对颈联的理解列了一个赏析的提纲,但有些地方她不是很明确,请你帮她填写完整。

颈联 白鸟影从江树没,清猿声入楚云哀。 意象 意境 手法 情感

白鸟 、江树、猿声、楚云 ① 融情于景/视听结合 ②

十二

入昌松东界山行①

唐 高适

鸟道几登顿②,马蹄无暂闲。

崎岖出长坂③,合沓④犹前山。

石激水流处,天寒松色间。

王程⑤应未尽,且莫顾刀环⑥。

【注】①本诗写于天宝十一载,为诗人入陇右节度使哥舒翰幕府中充任掌书记之职,途经昌松县所作。②登顿:忽上忽下、忽行忽止,形容山路的难走。③坂(bǎn):山坡,斜坡。④合沓:重叠聚集。⑤王程:奉王命差遣的行程。⑥顾刀环:看刀上之环。西汉李陵投降匈奴后,汉使任立政见到他,不便私语,便自循视刀环,表示可以还归故国。环:谐音“还”。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是 ( )

A. 从体裁上看,这是一首五言律诗;从题材上看,这是一首羁旅诗,标题中的“入”、“行”等字眼可作为判断依据之一。

B. 颔联中的“出”“犹”二字,精练传神,生动再现了行人错以为山路已尽,谁知起伏的山峦又横亘眼前的情景。

C. 颈联运用动静结合的手法,绘声绘色地描写了山间美景,表达了诗人的愉悦之情。

D. 全诗以“山行”为线索,前六句写山行之所见,山行之难,为后两句写山行所感做了铺垫。

9. 请结合全诗,分析诗歌蕴含了哪些情感?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

十三

归嵩山作

唐·王维

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递①嵩高②下,归来且闭关。

【注释】①迢递:遥远的样子。递:形容遥远。②嵩高:嵩山别称嵩高山。

1.下面对这首诗歌的理解或分析不正确的一项是( )

A.首联描写归隐出发时的情景,扣题目中的“归”字,反映出诗人归山出发时一种安详闲适的心境。

B.颔联“如有意”“相与还”用到比喻修辞手法,流水和暮禽仿佛和诗人有着深长的情谊,愿同诗人结伴而归。

C.尾联“闭关”一语双关,既指闭门不出,又可以理解为闭户修行,静心独处。

D.整首诗写得很有层次,随着诗人的笔端,既可领略归山途中的景色移换,也可隐约触摸到作者感情的细微变化。

2.下面是小语和小文读完诗后的对话,请补充完整。

小语:苏轼评王维诗歌“诗中有画,画中有诗”,此言不虚!尤其读颈联“荒城临古渡,落日满秋山”一句,我的脑海中已然出现了这样一幅画面:① 。

小文:一切景语皆情语,经你提醒,我发现颈联情感表达有些低落,与颔联轻快活泼的心境有所不同。

小语:不错,但诗至尾联,诗人的心境变得② 。

十四

旅夜书怀①

[唐] 杜甫

细草微风岸,危樯②独夜舟。

星垂③平野阔,月涌④大江流。

名岂文章著⑤,官应老病休⑥。

飘飘⑦何所似,天地一沙鸥⑧。

【注释】①765年,好友剑南节度使严武去世,杜甫失去依靠,自成都乘船东下,此诗写于漂泊途中。②危樯: 高竖的桅杆。③星垂:星空低垂。④月涌:月亮倒映在江面,随江水流涌。⑤文章著:因文章而著名。⑥官应老病休:因年老多病而被罢官。这里和上文的“名岂文章著”都是反用其意。⑦飘飘:飞翔的样子,这里是飘零、飘泊的意思。⑧沙鸥:栖息在沙滩或沙洲上的一类鸟。

1. 下列对诗歌内容的理解或分析,正确的一项是( )

A. 颔联中“星垂平野阔”营造了清丽婉约意境。

B. 颈联表明诗人只是希望自己能够凭借诗文名满天下。

C. 尾联诗人以沙鸥自比,写出自己此时像天地间的沙鸥一样自由自在。

D. 诗歌前两联描写“旅夜”所见之景,后两联抒写情怀。

2. 请你结合全诗说出对“细草微风岸,危樯独夜舟”中“独”的理解。

十五

过华清宫①绝句二首

杜牧

【甲】

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

【乙】

新丰②绿树起黄埃,数骑渔阳③探使回。

霓裳一曲④千峰上,舞破中原始下来。

【注释】①华清宫:建在骊山上(今陕西西安)的唐代行宫,唐玄宗和杨贵妃的游乐之地。②新丰:唐代县名,在今陕西临津东北,高华清宫不远。③渔阳:唐代郡名,是范阳节度使所统辖的八个郡之一。唐天宝十四年(公元755年),安禄山在范阳起兵叛乱,史称安史之乱,这里用渔阳指代安禄山反叛之地。④霓裳一曲:指《霓裳羽衣曲》,唐代著名舞曲。

1.下列对诗歌的分析不正确的一项是( )

A.从题材看,这两首绝句是以华清宫为题的咏史诗,咏史诗大多借古讽今。

B.甲诗开篇第一二句描写华清宫所在的骊山:林木葱茏,宫殿壮丽,美不胜收。

C.乙诗第一二句描写探使从渔阳经由新丰飞马转回长安的情景。

D.两首诗构思都十分精巧,诗歌不用难字,朴素自然,直接有力地表达诗人的情感。

2.两首诗均有炼字精确而语义深沉的特点,根据理解填写表格。(4分)

诗句/加点字 内容 情感

一骑红尘妃子笑 描写了荔枝到来杨妃的神态 ①________________________

舞破中原始下来 ②______________________ 表达了对腐朽统治阶级的愤慨。

参考答案

一

1.C 颈联所写是诗人看到的实景,并非想象。

2. ①. 一群采蜜的蜜蜂 ②. 几只衔泥的燕子 ③. 悲凉、凄婉。

二

1.BC(B“转折关系”错误,应为因果关系。C诗人避实就虚)

2.①内容上点明了与朋友深夜叙谈的环境特征,孤灯照雨雨愈寒,湿竹环绕浮烟显得更浓更暗;②渲染气氛。孤灯、寒雨、浮烟、湿竹,景象凄凉,渲染了伤别的气氛;③借景抒情,情景交融。在景物描写中着以“孤、寒、湿、暗、浮”等字,传达出诗人悲凉暗淡的心情,也象征着人事的浮游不定;④避实就虚,留下想象空间。不写深夜在馆中具体叙谈情形,只进行环境描写,可让读者想象两人之间道不完的千言万语。

三

D

2.这两句想象奇特,比喻生动。把雪比作是揉碎的白云,这漫天飞雪应该是天上的神仙喝醉了酒,胡乱把白雪揉碎而幻化来的,想象十分奇特,生动形象地写出了雪的洁白、轻盈,也写出了雪花漫天飞舞,气势盛大的景象之美,表达了作者兴奋和喜悦的心情。

四

C

运用了拟人的修辞手法,将野桃和柳树拟人化(1) 生动形象地写出了矮矮竹篱旁,桃花点头含笑,清澈的沙溪边,柳条轻舞摇曳的情态(结合诗句分析,(2);描绘了乡间初春,桃花旺盛,溪水清澈,柳树摇曳的美好姿态(3),表达了作者闲适豁达乐观积极的心情,对田间生活的热爱向往之情。(4)

五

1.D

2.(1)对乡野生活的喜爱以及寓居乡野的闲适与惬意之情。前两联写乡野之景,黄鸟啼鸣,白鸥临渚,野花飘落,春水初涨,一派生机活力之景。更兼颈联中叙写酿酒与栽橙之事,表现出诗人心境的闲适与愉悦。(2)不慕名利,淡然处世的从容。尾联写自己慢慢与外界疏离,甘心幽居乡野,不求利与名,体现了诗人淡然处世的从容心境。

六

1.C

2.①乐在将士骁勇善战:霍去病、卫青两位将领亲袭敌虏,可谓雄姿英发,勇武过人;将士们手控雕弓,足蹬壮骑,亦是轩昂骠勇,军容壮盛。②乐在装备弓强马壮:雕弓燥硬,强劲有力;征马健硕,纵横驰骋。③乐在敌虏屈膝投降:敌军迫于汉军的强大威势,即便是贵族贤王也只得屈膝投降;④乐在战事速决速胜:将士们痛快激战,往返如飞,战役胜得干脆利落。

七

1.C

2.《朝花夕拾》 用“老莱娱亲"等典故意在揭示封建孝道的虛伪和残酷;《送韩十四江东觐省》中,用“老莱娱亲”的典故是为了感伤时事,突显战争对社会的危害,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。

八

1.B

2.①号角“呜轧”一声 ②黯淡无光的夕阳 ③诗人凭栏远眺 ④宦游人的离绪和诗人对故乡的思念

九

D

①对国家命运的担忧。②流落异乡,日益衰老的悲哀。③对亲人的思念。④盼望尽快破幽燕、平叛乱的急切。

十

1.C

2.“倚”字“倚靠”的意思,一个“倚”字,生动形象地写出卫士们悠闲放松地倚靠着戍楼,像是

在倾听那悦耳的角声和欣赏那迷人的秋色,委婉地道出了太平、祥和的环境氛围/微妙地传达出边

关安宁、征人无事的主旨。如果用“守”字,显得战事紧张,随时防备敌军来犯,与诗歌整体意境背道而驰。

十一

D

① 萧瑟凄凉 ② 江山仍在,繁华不再,物是人非的吊古伤今之情

十二

1. C

2. ①羁旅之苦:首联借鸟道登顿,马蹄无闲表现了山路崎岖难行,一路奔波劳累;颔联写好容易通过一道崎岖的长坡,又有重重叠叠的大山出现在眼前的失望厌倦的情绪;颈联可以表达山行的孤寂厌倦之感。

②心系国事,爱国之情,舍己为国(舍小家为大家),以国事为重:“王程应未尽”说明国家大事还没结束,其背后隐含的情感即是心系国家(爱国之情);“且莫”加在“顾刀环”之前加以否定,意为为王事奔波路程尚没有走尽,且不要过早地回看刀环,表明以国事为重,还家之念暂放一边的壮志豪情。

③思乡思亲:“顾刀环”,环:谐音“还”,其背后隐含的情感即是思念家乡;

十三

1.B

2.①荒凉的城池靠着古老的渡口,落日的余晖洒满金色的秋山。 ②宁静淡泊。

十四

D

2 .①生活上飘泊无依的孤独苦闷。②政治上官场失意的孤独愁苦。

十五

1.D.

2.①对统治者的穷奢极欲/奢侈享乐/沉醉享乐的讽刺和愤慨。(2分)

②形象地揭示了安史之乱产生的后果/写出了安史之乱导致长安城被攻破/写出了中原的破败。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读