八年级上册课内文言文12 短文二篇《记承天寺夜游》专项阅读复习训练(含答案

文档属性

| 名称 | 八年级上册课内文言文12 短文二篇《记承天寺夜游》专项阅读复习训练(含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 12:43:02 | ||

图片预览

文档简介

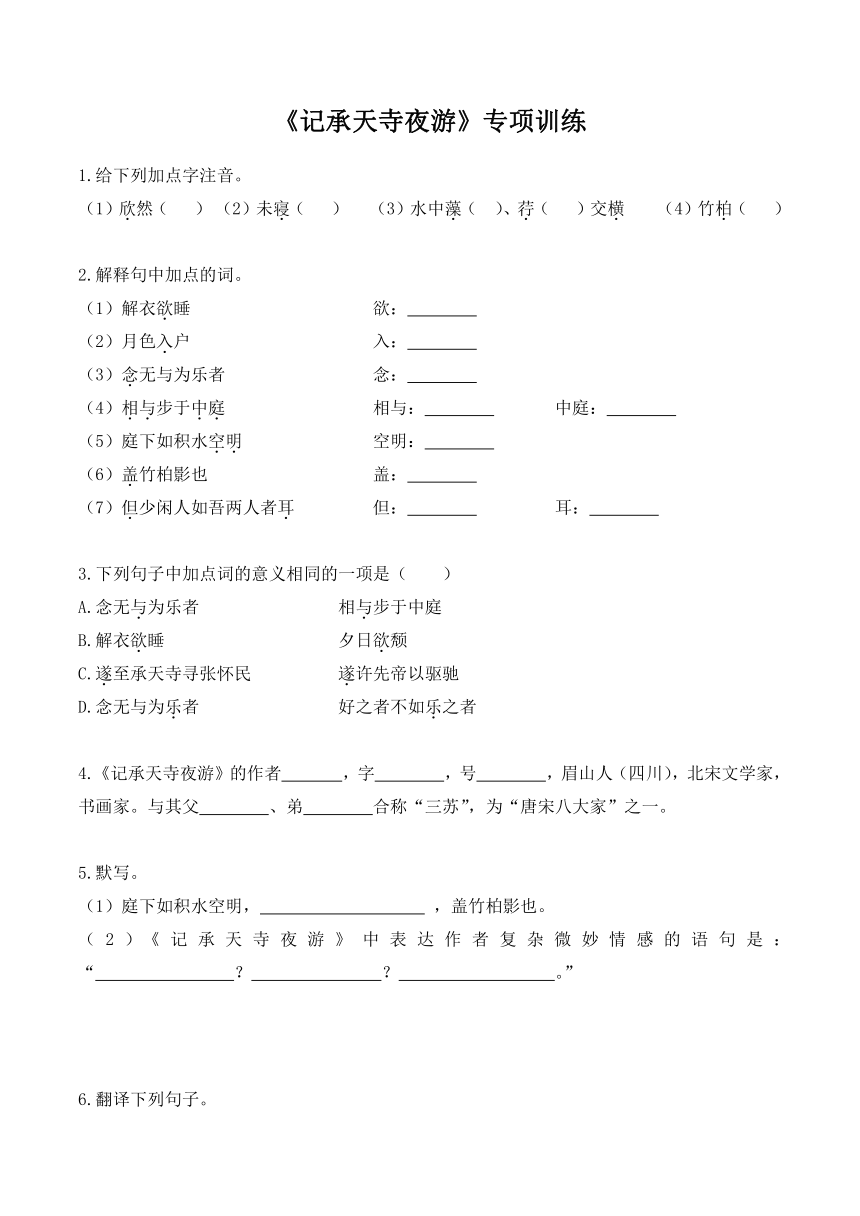

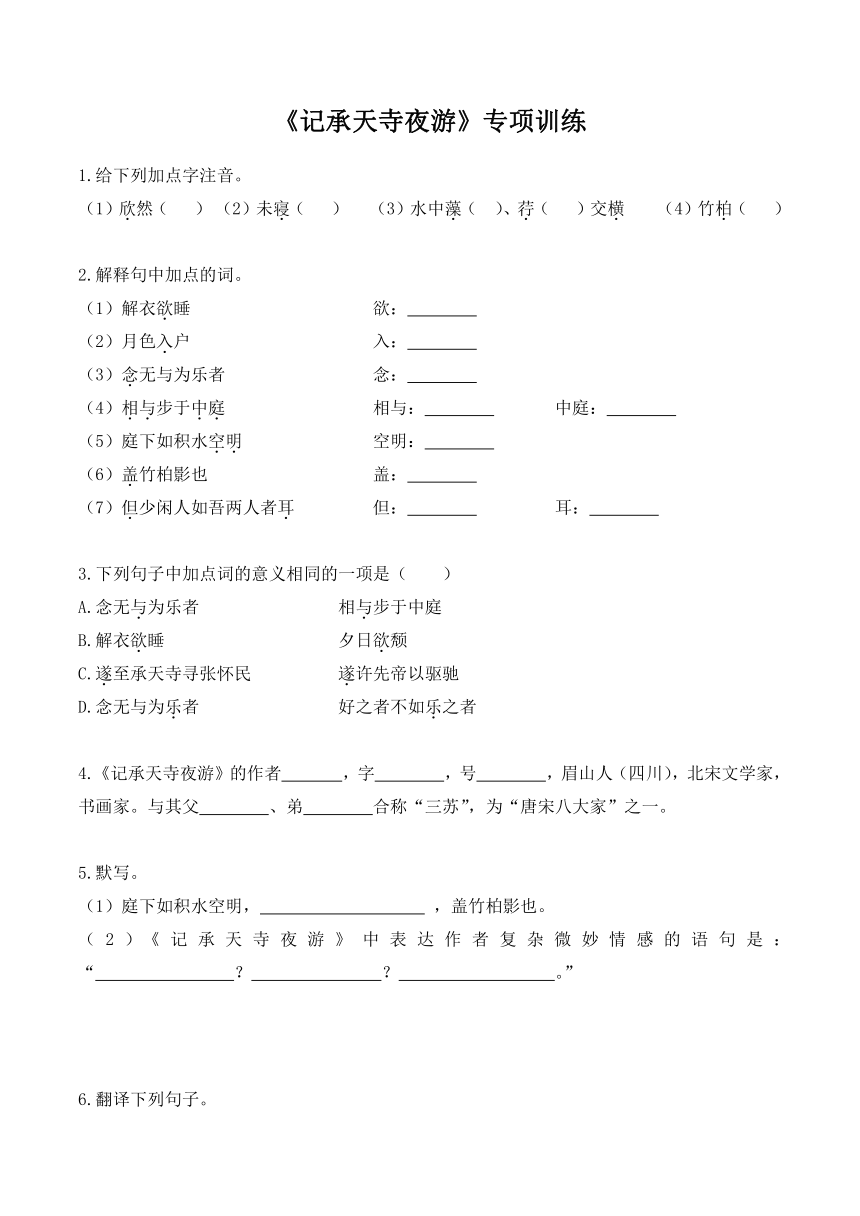

《记承天寺夜游》专项训练

1.给下列加点字注音。

(1)欣然( ) (2)未寝( ) (3)水中藻( )、荇( )交横 (4)竹柏( )

2.解释句中加点的词。

(1)解衣欲睡 欲:

(2)月色入户 入:

(3)念无与为乐者 念:

(4)相与步于中庭 相与: 中庭:

(5)庭下如积水空明 空明:

(6)盖竹柏影也 盖:

(7)但少闲人如吾两人者耳 但: 耳:

3.下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.念无与为乐者 相与步于中庭

B.解衣欲睡 夕日欲颓

C.遂至承天寺寻张怀民 遂许先帝以驱驰

D.念无与为乐者 好之者不如乐之者

4.《记承天寺夜游》的作者 ,字 ,号 ,眉山人(四川),北宋文学家,书画家。与其父 、弟 合称“三苏”,为“唐宋八大家”之一。

5.默写。

(1)庭下如积水空明, ,盖竹柏影也。

(2)《记承天寺夜游》中表达作者复杂微妙情感的语句是:“ ? ? 。”

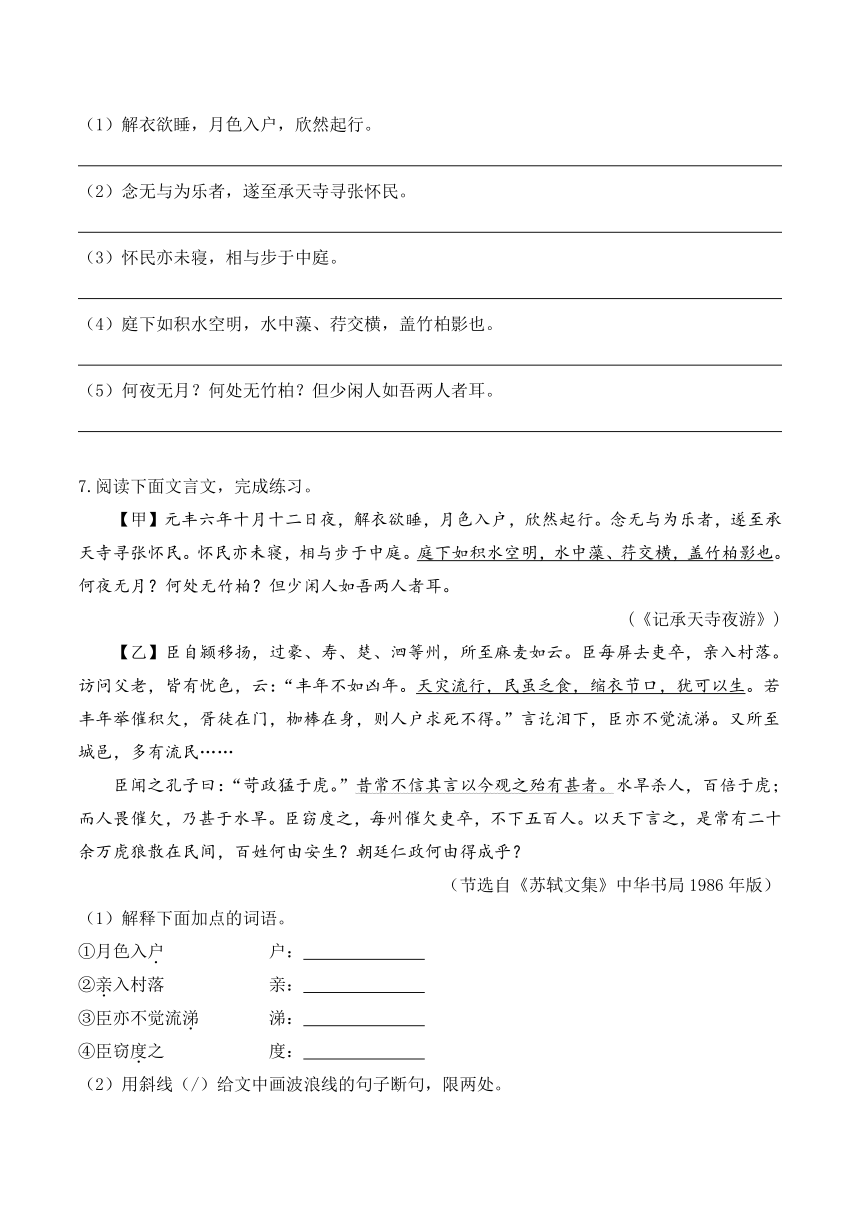

6.翻译下列句子。

(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。

(4)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(5)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7.阅读下面文言文,完成练习。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】臣自颍移扬,过豪、寿、楚、泗等州,所至麻麦如云。臣每屏去吏卒,亲入村落。访问父老,皆有忧色,云:“丰年不如凶年。天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。若丰年举催积欠,胥徒在门,枷棒在身,则人户求死不得。”言讫泪下,臣亦不觉流涕。又所至城邑,多有流民……

臣闻之孔子曰:“苛政猛于虎。”昔常不信其言以今观之殆有甚者。水旱杀人,百倍于虎;而人畏催欠,乃甚于水旱。臣窃度之,每州催欠吏卒,不下五百人。以天下言之,是常有二十余万虎狼散在民间,百姓何由安生?朝廷仁政何由得成乎?

(节选自《苏轼文集》中华书局1986年版)

(1)解释下面加点的词语。

①月色入户 户:

②亲入村落 亲:

③臣亦不觉流涕 涕:

④臣窃度之 度:

(2)用斜线(/)给文中画波浪线的句子断句,限两处。

昔常不信其言以今观之殆有甚者

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:

②天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。

翻译:

(4)林语堂在《苏东坡传》中说“苏东坡是个秉性难改的乐天派,是黎民百姓的好朋友”。请你结合甲、乙两文写出对“乐天派”和“黎民百姓的好朋友”的理解。

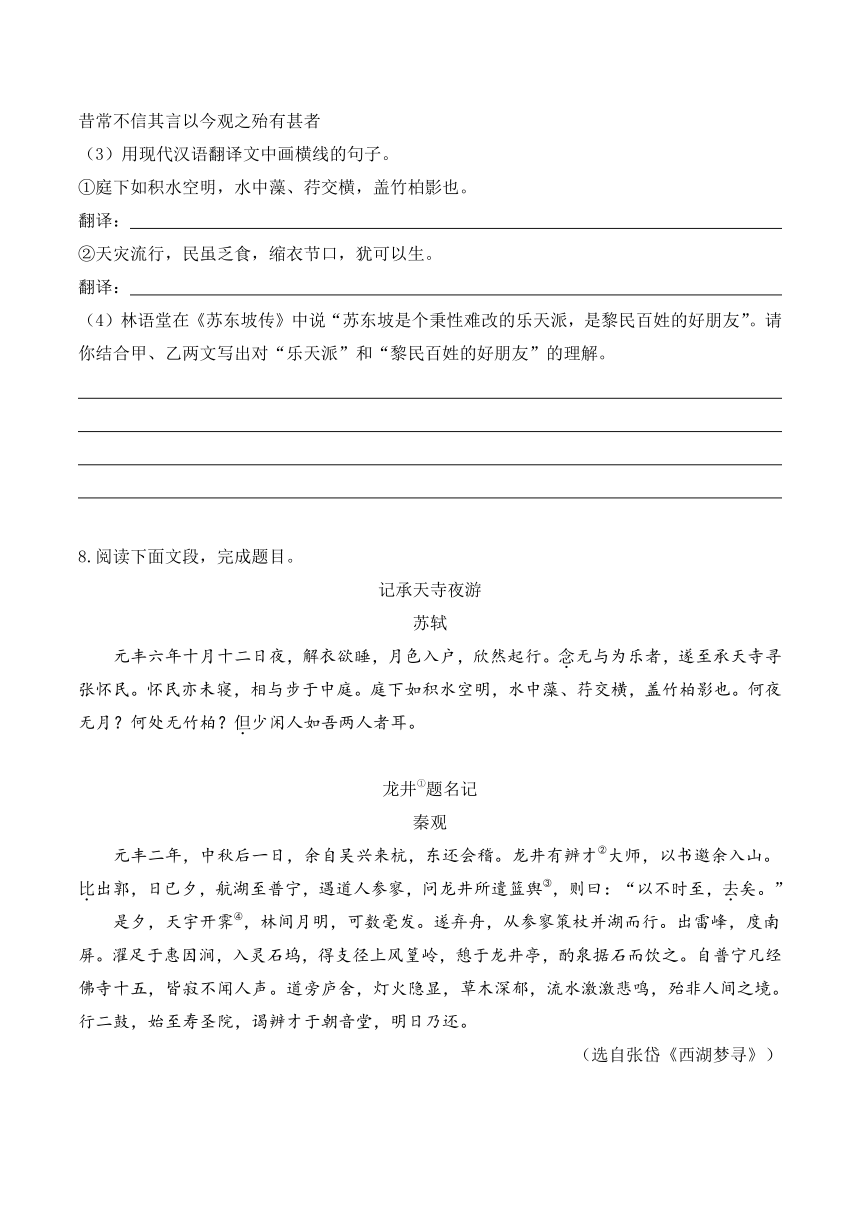

8.阅读下面文段,完成题目。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

龙井①题名记

秦观

元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才②大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆③,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁④,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰,度南屏。濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(选自张岱《西湖梦寻》)

【注释】①龙井:在今浙江杭州市西风篁岭上,原指山泉。②辨才:法号元静,和下文的参寥,也是苏轼的朋友。③篮舆:竹轿。④霁:雨过天晴。

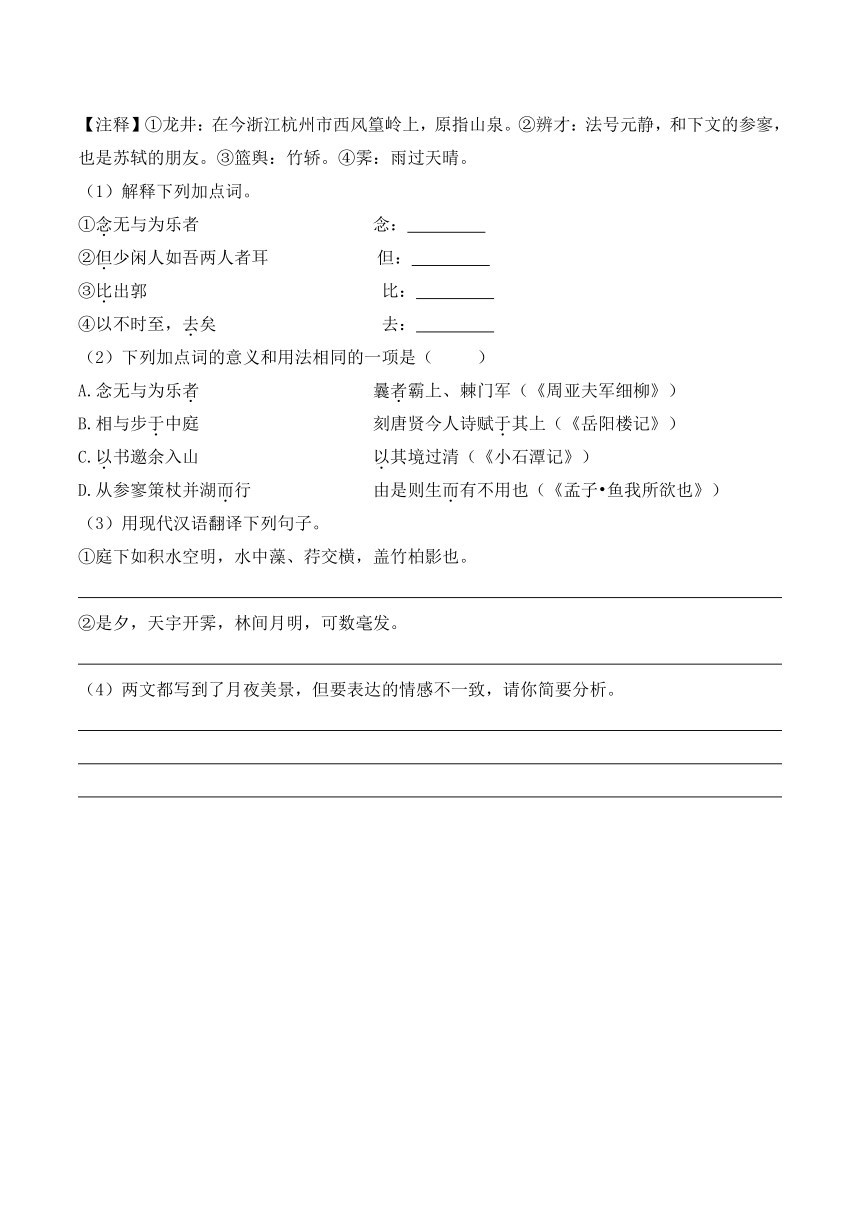

(1)解释下列加点词。

①念无与为乐者 念:

②但少闲人如吾两人者耳 但:

③比出郭 比:

④以不时至,去矣 去:

(2)下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.念无与为乐者 曩者霸上、棘门军(《周亚夫军细柳》)

B.相与步于中庭 刻唐贤今人诗赋于其上(《岳阳楼记》)

C.以书邀余入山 以其境过清(《小石潭记》)

D.从参寥策杖并湖而行 由是则生而有不用也(《孟子 鱼我所欲也》)

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。

(4)两文都写到了月夜美景,但要表达的情感不一致,请你简要分析。

参考答案

1.【答案】(1)xīn(2)qǐn(3))zǎo xìng(4)bǎi

【解析】本题考查字音。解答本题,要牢记汉语拼音的书写法则。平时要注重积累。

2.【答案】(1)想要,准备(2)照入,映入(3)考虑,想到 (4)相与,共同,一起。中庭,院子里。

(5)形容水的澄澈大概是(6)大概是(7)但,只是。耳。语气词,相当于“罢了”

【解析】本题考查文言词语的释义。解释文言词语的意思时,要注意结合语境,特别要注意通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊的文言现象。另外,考生在平时的学习和复习过程中,要关注文言篇目下的课下注释,注重积累。

3.【答案】C

【解析】本题考查文言词语中的一词多义A.和、跟/与“相”连用,共同,一起 B.想要,准备/将要

C.于是/于是 D.游乐/以……为乐。故选C。

4.【答案】苏轼; 子瞻;东坡居士;苏洵;苏辙;

【解析】本题考查作家、作品等文学常识。苏轼,字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆,明白畅达,与父苏洵、弟苏辙同为“唐宋八大家”之一。诗题

材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” 。苏轼善书,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

5.【答案】(1)水中藻、荇交横 (2)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者儿

【解析】本题考查古诗文默写。(1)题为直接型默写题,学生根据上下句提示默写即可。(2)题为理解型默写题,作答时要抓住关键信息来确定答案。

6.【答案】(1)我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。

(2)想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

(3)张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。

(4)庭院中的月光,如积水一般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是是竹子、柏树的影子。

(5)哪一夜没有月光 哪里没有竹子和松柏 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

【解析】本题考查句子的翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,要牢记统编教材推荐的“留、替、调、补、删”五字翻译法,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。

7.【答案】(1)①门 ②亲自 ③眼泪 ④揣测,估量

【解析】本题考查文言词语的释义。解释文言词语的意思时,要注意结合语境,特别要注意通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊的文言现象。另外,考生在平时的学习和复习过程中,要关注文言篇目下的课下注释,注重积累。

(2)昔常不信其言/以今观之/殆有甚者

【解析】本题考查划分文言文句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间一般要作停顿,谓语中心语和介宾短语之间要停顿。本句的朗读节奏为:昔常不信其言/以今观之/殆有甚者

(3)①庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

②天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

【解析】本题考查句子的翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,要牢记统编教材推荐的“留、替、调、补、删”五字翻译法,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。第一句中“空明、交横、盖”,第二句中

“乏、犹、生”为关键词。

(4)①作者在写作甲文时,是被贬黄州期间,正是人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。②乙文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧,和“黎民百姓”忧戚与共,是“黎民百姓”的“好朋友”。(表述充分即可)

【解析】本题考查对文章内容、作者思想感情的理解和把握。解答此类练习,要准确理解文意,然后把握作者的思想感情,最后结合题干要求分析作答。

参考译文:

【乙】我从颍州到扬州,经过濠、寿、楚、泗等地方,所到之处遍地都是麻和麦子(丰收景象)。我常常摒退身边的人,亲自进入村庄。(我)询问父老乡亲,(他们)脸.上都有忧虑的神色,说:“丰收的年头还不如灾荒的年头。天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。如果是丰收的年头,(官府)催缴积累的欠债,一群官府小吏上门,枷棒打在身上,一家人求死不能。”说完流下眼泪,我也忍不住

落泪。(我)又到别的地方,看到很多流亡的百姓……

我听过孔子说:“苛酷的统治比老虎还凶猛。”过去我常常不信这话,根据现在(情形)看,大概比这更严重。水灾旱灾伤害百姓,比老虎凶猛百倍;然而百姓害怕催缴欠债,竟然比畏惧水灾旱灾更厉害。我私下揣测,每州催缴欠债的士卒,不少于五百人。拿整个天下的情况来说,这就是有二十多万的虎狼散落在民间,百姓怎么能够安心生活呢?朝廷的仁政怎么能够实现呢?

8.【答案】(1)①考虑,想到 ②只是 ③等到 ④离开

【解析】本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑,想到。

②句意:只是缺少清闲的人。但:只,只是。

③句意:等到出了城。比:等到。

④句意:(你)来的不是时候,(轿子)已经离开了。去:离开。

(2)B

【解析】本题考查一词多义。A.者:名词,的人/助词,用在时间词后面,可不译;

B.于:介词,在/介词,在;C.以:介词,用/连词,因为;D.而:表修饰,不译/表转折,却;故选:B。

(3)①庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,水藻、水草纵横交错,原来是庭院里的竹子和松柏的影子。

②这天晚上,雨后的天空格外晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。

【解析】本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

①句中重点词语:庭下,指庭院中的月光。空明,清澈透明。盖,原来。句意:庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,水藻、水草纵横交错,原来是庭院里的竹子和松柏的影子。

②句中重点词语:是,这。霁,放晴。可,可以。句意:这天晚上,雨后的天空格外晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。

(4)《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。(文章表达苏轼壮志难酬的苦闷,同时表现旷达乐观的人生态度。)《龙井题名记》表达作者对此地美景的喜爱之情,抒写内心的欢愉。

【解析】考查对文章主旨的理解。《记承天寺夜游》写于作者被贬之时,用“积水空明”写月光的清澈透明,用“藻荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。既有赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨,同时,也表达了作者失意情怀自我排遣的旷达心境。而《龙井题名记》以入山访友为线索,具体地记述了出郭、渡湖、穿林、登山的行踪,描写了月下西湖山林的美景,表达作者对此地美景的喜爱和内心欢愉的心情。据此理解分析作答。

参考译文:龙井题名记

元丰二年,中秋节第二天,我从吴兴去杭州,(然后)在向东赶回会稽。龙井(这个地方)有位辨才大师,用书信的方式邀请我到(龙井)山中去。等到出了城,太阳已经西沉,(我)取水道航行到普宁,碰到

的道人参寥,问(他)龙井是否有可供遣使、雇佣的竹轿,(参寥)说,“(你)来的不是时候,(轿子)已经离开了。”

这天晚上,天空晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。于是(我)便放弃坐船,跟着参寥拄着拐杖沿着湖边慢走。过了雷峰塔,渡过南屏一带,在惠因涧洗脚,进入灵石坞,发现一条小路(就沿着它)爬到了风篁岭,在龙井亭休息,舀起泉水,(背)靠着山石便喝了起来。从普宁到龙井亭总共经过了十五座佛寺,都十分寂静,听不到人的声音,路边的房屋,灯火若隐若现,草木茂盛,水流得很急,发出悲怆的声响,这大概不是人间有的地方。(我们继续)前行,二更天的时候,才到寿圣院,在朝音堂拜见

辨才大师,第二天便回去了。

1.给下列加点字注音。

(1)欣然( ) (2)未寝( ) (3)水中藻( )、荇( )交横 (4)竹柏( )

2.解释句中加点的词。

(1)解衣欲睡 欲:

(2)月色入户 入:

(3)念无与为乐者 念:

(4)相与步于中庭 相与: 中庭:

(5)庭下如积水空明 空明:

(6)盖竹柏影也 盖:

(7)但少闲人如吾两人者耳 但: 耳:

3.下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.念无与为乐者 相与步于中庭

B.解衣欲睡 夕日欲颓

C.遂至承天寺寻张怀民 遂许先帝以驱驰

D.念无与为乐者 好之者不如乐之者

4.《记承天寺夜游》的作者 ,字 ,号 ,眉山人(四川),北宋文学家,书画家。与其父 、弟 合称“三苏”,为“唐宋八大家”之一。

5.默写。

(1)庭下如积水空明, ,盖竹柏影也。

(2)《记承天寺夜游》中表达作者复杂微妙情感的语句是:“ ? ? 。”

6.翻译下列句子。

(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。

(4)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(5)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7.阅读下面文言文,完成练习。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

【乙】臣自颍移扬,过豪、寿、楚、泗等州,所至麻麦如云。臣每屏去吏卒,亲入村落。访问父老,皆有忧色,云:“丰年不如凶年。天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。若丰年举催积欠,胥徒在门,枷棒在身,则人户求死不得。”言讫泪下,臣亦不觉流涕。又所至城邑,多有流民……

臣闻之孔子曰:“苛政猛于虎。”昔常不信其言以今观之殆有甚者。水旱杀人,百倍于虎;而人畏催欠,乃甚于水旱。臣窃度之,每州催欠吏卒,不下五百人。以天下言之,是常有二十余万虎狼散在民间,百姓何由安生?朝廷仁政何由得成乎?

(节选自《苏轼文集》中华书局1986年版)

(1)解释下面加点的词语。

①月色入户 户:

②亲入村落 亲:

③臣亦不觉流涕 涕:

④臣窃度之 度:

(2)用斜线(/)给文中画波浪线的句子断句,限两处。

昔常不信其言以今观之殆有甚者

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:

②天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。

翻译:

(4)林语堂在《苏东坡传》中说“苏东坡是个秉性难改的乐天派,是黎民百姓的好朋友”。请你结合甲、乙两文写出对“乐天派”和“黎民百姓的好朋友”的理解。

8.阅读下面文段,完成题目。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

龙井①题名记

秦观

元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才②大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆③,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁④,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰,度南屏。濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

(选自张岱《西湖梦寻》)

【注释】①龙井:在今浙江杭州市西风篁岭上,原指山泉。②辨才:法号元静,和下文的参寥,也是苏轼的朋友。③篮舆:竹轿。④霁:雨过天晴。

(1)解释下列加点词。

①念无与为乐者 念:

②但少闲人如吾两人者耳 但:

③比出郭 比:

④以不时至,去矣 去:

(2)下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.念无与为乐者 曩者霸上、棘门军(《周亚夫军细柳》)

B.相与步于中庭 刻唐贤今人诗赋于其上(《岳阳楼记》)

C.以书邀余入山 以其境过清(《小石潭记》)

D.从参寥策杖并湖而行 由是则生而有不用也(《孟子 鱼我所欲也》)

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。

(4)两文都写到了月夜美景,但要表达的情感不一致,请你简要分析。

参考答案

1.【答案】(1)xīn(2)qǐn(3))zǎo xìng(4)bǎi

【解析】本题考查字音。解答本题,要牢记汉语拼音的书写法则。平时要注重积累。

2.【答案】(1)想要,准备(2)照入,映入(3)考虑,想到 (4)相与,共同,一起。中庭,院子里。

(5)形容水的澄澈大概是(6)大概是(7)但,只是。耳。语气词,相当于“罢了”

【解析】本题考查文言词语的释义。解释文言词语的意思时,要注意结合语境,特别要注意通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊的文言现象。另外,考生在平时的学习和复习过程中,要关注文言篇目下的课下注释,注重积累。

3.【答案】C

【解析】本题考查文言词语中的一词多义A.和、跟/与“相”连用,共同,一起 B.想要,准备/将要

C.于是/于是 D.游乐/以……为乐。故选C。

4.【答案】苏轼; 子瞻;东坡居士;苏洵;苏辙;

【解析】本题考查作家、作品等文学常识。苏轼,字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆,明白畅达,与父苏洵、弟苏辙同为“唐宋八大家”之一。诗题

材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” 。苏轼善书,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

5.【答案】(1)水中藻、荇交横 (2)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者儿

【解析】本题考查古诗文默写。(1)题为直接型默写题,学生根据上下句提示默写即可。(2)题为理解型默写题,作答时要抓住关键信息来确定答案。

6.【答案】(1)我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是高兴地起身出门。

(2)想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

(3)张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。

(4)庭院中的月光,如积水一般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是是竹子、柏树的影子。

(5)哪一夜没有月光 哪里没有竹子和松柏 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

【解析】本题考查句子的翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,要牢记统编教材推荐的“留、替、调、补、删”五字翻译法,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。

7.【答案】(1)①门 ②亲自 ③眼泪 ④揣测,估量

【解析】本题考查文言词语的释义。解释文言词语的意思时,要注意结合语境,特别要注意通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊的文言现象。另外,考生在平时的学习和复习过程中,要关注文言篇目下的课下注释,注重积累。

(2)昔常不信其言/以今观之/殆有甚者

【解析】本题考查划分文言文句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间一般要作停顿,谓语中心语和介宾短语之间要停顿。本句的朗读节奏为:昔常不信其言/以今观之/殆有甚者

(3)①庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

②天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

【解析】本题考查句子的翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,要牢记统编教材推荐的“留、替、调、补、删”五字翻译法,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。第一句中“空明、交横、盖”,第二句中

“乏、犹、生”为关键词。

(4)①作者在写作甲文时,是被贬黄州期间,正是人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。②乙文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧,和“黎民百姓”忧戚与共,是“黎民百姓”的“好朋友”。(表述充分即可)

【解析】本题考查对文章内容、作者思想感情的理解和把握。解答此类练习,要准确理解文意,然后把握作者的思想感情,最后结合题干要求分析作答。

参考译文:

【乙】我从颍州到扬州,经过濠、寿、楚、泗等地方,所到之处遍地都是麻和麦子(丰收景象)。我常常摒退身边的人,亲自进入村庄。(我)询问父老乡亲,(他们)脸.上都有忧虑的神色,说:“丰收的年头还不如灾荒的年头。天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。如果是丰收的年头,(官府)催缴积累的欠债,一群官府小吏上门,枷棒打在身上,一家人求死不能。”说完流下眼泪,我也忍不住

落泪。(我)又到别的地方,看到很多流亡的百姓……

我听过孔子说:“苛酷的统治比老虎还凶猛。”过去我常常不信这话,根据现在(情形)看,大概比这更严重。水灾旱灾伤害百姓,比老虎凶猛百倍;然而百姓害怕催缴欠债,竟然比畏惧水灾旱灾更厉害。我私下揣测,每州催缴欠债的士卒,不少于五百人。拿整个天下的情况来说,这就是有二十多万的虎狼散落在民间,百姓怎么能够安心生活呢?朝廷的仁政怎么能够实现呢?

8.【答案】(1)①考虑,想到 ②只是 ③等到 ④离开

【解析】本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑,想到。

②句意:只是缺少清闲的人。但:只,只是。

③句意:等到出了城。比:等到。

④句意:(你)来的不是时候,(轿子)已经离开了。去:离开。

(2)B

【解析】本题考查一词多义。A.者:名词,的人/助词,用在时间词后面,可不译;

B.于:介词,在/介词,在;C.以:介词,用/连词,因为;D.而:表修饰,不译/表转折,却;故选:B。

(3)①庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,水藻、水草纵横交错,原来是庭院里的竹子和松柏的影子。

②这天晚上,雨后的天空格外晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。

【解析】本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

①句中重点词语:庭下,指庭院中的月光。空明,清澈透明。盖,原来。句意:庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,水藻、水草纵横交错,原来是庭院里的竹子和松柏的影子。

②句中重点词语:是,这。霁,放晴。可,可以。句意:这天晚上,雨后的天空格外晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。

(4)《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。(文章表达苏轼壮志难酬的苦闷,同时表现旷达乐观的人生态度。)《龙井题名记》表达作者对此地美景的喜爱之情,抒写内心的欢愉。

【解析】考查对文章主旨的理解。《记承天寺夜游》写于作者被贬之时,用“积水空明”写月光的清澈透明,用“藻荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。既有赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨,同时,也表达了作者失意情怀自我排遣的旷达心境。而《龙井题名记》以入山访友为线索,具体地记述了出郭、渡湖、穿林、登山的行踪,描写了月下西湖山林的美景,表达作者对此地美景的喜爱和内心欢愉的心情。据此理解分析作答。

参考译文:龙井题名记

元丰二年,中秋节第二天,我从吴兴去杭州,(然后)在向东赶回会稽。龙井(这个地方)有位辨才大师,用书信的方式邀请我到(龙井)山中去。等到出了城,太阳已经西沉,(我)取水道航行到普宁,碰到

的道人参寥,问(他)龙井是否有可供遣使、雇佣的竹轿,(参寥)说,“(你)来的不是时候,(轿子)已经离开了。”

这天晚上,天空晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。于是(我)便放弃坐船,跟着参寥拄着拐杖沿着湖边慢走。过了雷峰塔,渡过南屏一带,在惠因涧洗脚,进入灵石坞,发现一条小路(就沿着它)爬到了风篁岭,在龙井亭休息,舀起泉水,(背)靠着山石便喝了起来。从普宁到龙井亭总共经过了十五座佛寺,都十分寂静,听不到人的声音,路边的房屋,灯火若隐若现,草木茂盛,水流得很急,发出悲怆的声响,这大概不是人间有的地方。(我们继续)前行,二更天的时候,才到寿圣院,在朝音堂拜见

辨才大师,第二天便回去了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读