1 消息二则 人民解放军百万大军横渡长江 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 1 消息二则 人民解放军百万大军横渡长江 课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 611.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-30 10:20:21 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

人民解放军百万大军横渡长江

毛泽东(1893—1976),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任,中国革命家、政治家、战略家、理论家,中国共产党和中华人民共和国领导人。

毛泽东

1949年初,辽沈、淮海、平津三大战役结束,中国人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动派依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个月的苦心经营后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东和朱德立即发布了《向全国进军的命令》,并于该日凌晨发起渡江战役。22日2时, 新华社播发了毛泽东撰写的消息《我三十万大军胜利南渡长江》,报道了中路军战况。22日夜,毛泽东又写下这则全面报道前线最新战况的新闻稿——《人民解放军百万大军横渡长江》。

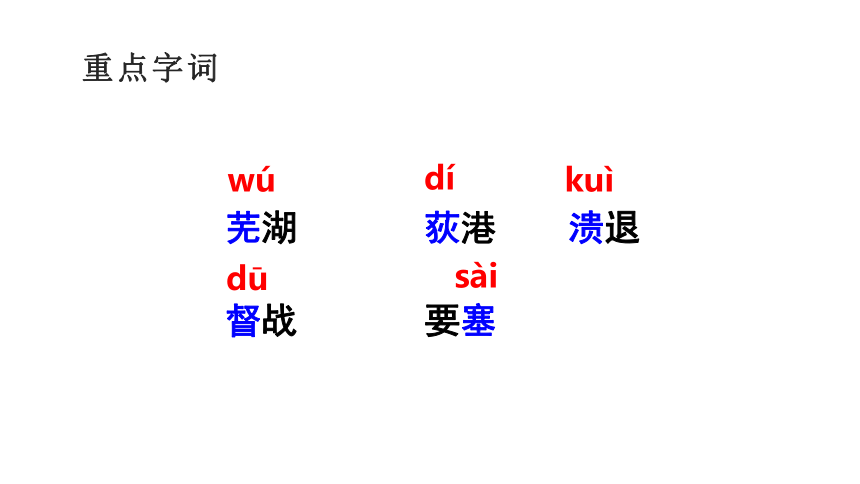

重点字词

芜湖 荻港 溃退

督战 要塞

wú

dí

kuì

dū

sài

词语解释

排山倒海:形容力量强,声势大。

高屋建瓴:在房顶上用瓶子往下水,形高临下的形势。

气势磅礴:形容气势雄伟壮大。磅礴:广大无边。

锐不可当:形容勇往直前的气势,不可抵挡。锐:锐气;当:抵挡。

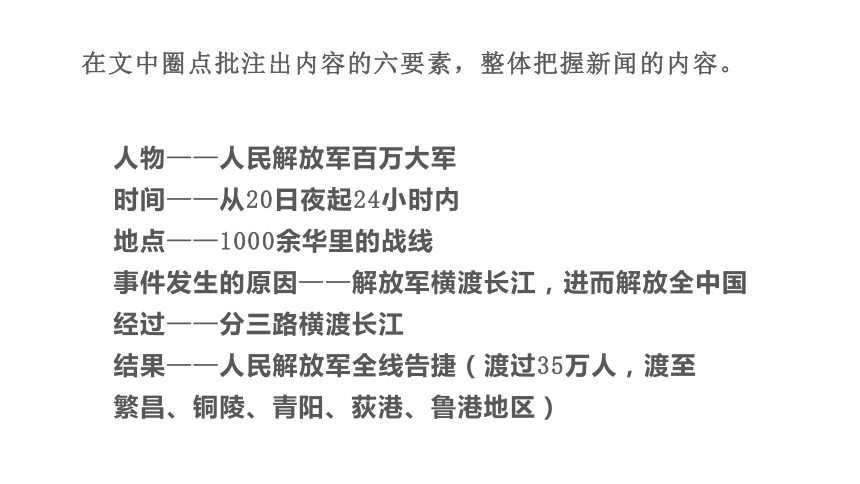

在文中圈点批注出内容的六要素,整体把握新闻的内容。

人物——人民解放军百万大军

时间——从20日夜起24小时内

地点——1000余华里的战线

事件发生的原因——解放军横渡长江,进而解放全中国

经过——分三路横渡长江

结果——人民解放军全线告捷(渡过35万人,渡至

繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区)

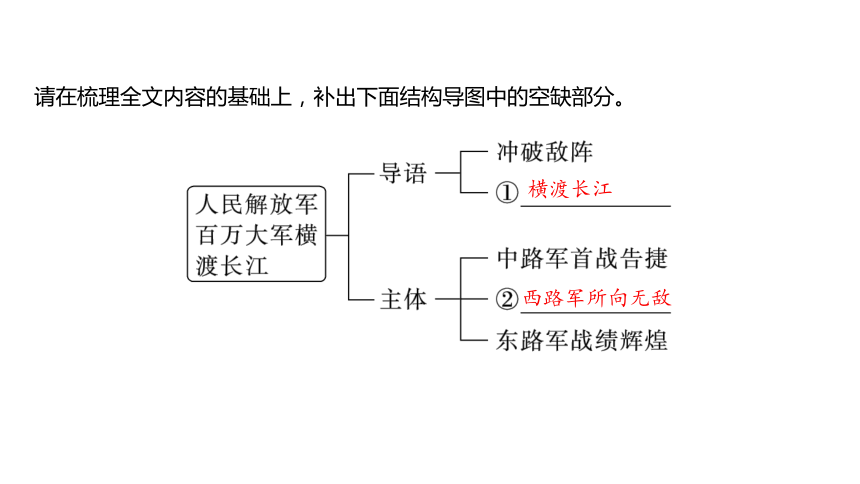

请在梳理全文内容的基础上,补出下面结构导图中的空缺部分。

横渡长江

西路军所向无敌

新闻的主体部分分为几个层次?分别写了什么内容?

答案 第一层(二十日夜起……已渡过三十万人):写中路军渡江的时间、突破的地点、渡过的人数。表现了解放军攻击的神速和战果的辉煌。

第二层(二十一日下午五时起……不起丝毫作用):写西路军渡江情况并加以评论,长我军志气,灭敌军威风。

第三层(汤恩伯认为……无锡段铁路线):具体交代东路军的渡江作战情况。

本篇报道的主体是三路大军渡江战斗的经过,为何从中路军写起?何处详写,何处略写?为什么这样安排?

答案 (1)中路军于二十日首先渡江,所以先写。二十一日夜即已渡完,只用一句话就交代清楚。

(2)对于中路军受阻情况,因与西路一样,敌人“纷纷溃退,毫无斗志”,所以此路略写。次写西路军,详写。最后写东路军,详写。

(3)由于东路敌人的防线比较巩固,加之此处敌军抵抗较为顽强,更重要的是这一地区战略意义重大,直接关系到能否包围敌军、解放南京,因此报道写得十分具体。尤其是最后两句详写了我军的战果,是为了说明水路长江和陆路镇江、无锡段铁路线已经全部被我军切断,敌人毫无退路,敌我双方态势已十分明显。

分析新闻语言的准确性

二十日夜起……余部二十三日可以渡完。

“突破”准确表现了战斗过程(如用“越过”则不准确,因为“越过”的对象是静态的,表现不出战斗经过)。

“渡至”准确表现了水战进军的特点(用“到达”则太宽泛)。“二十四小时内即已”,时限明确,准确表现了我军渡江神速的特点(如用“共”,则时限不明,一般化)。

“至发电时止”,时间比“现在”更为确切。用“余部”这一军事术语比用“剩下的”更为准确得体。

然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中……业已切断镇江、无锡段铁路线。

用“歼灭及击溃”而不是笼统地说“消灭”或“打垮”;对“要塞”用“控制”,说明江阴要塞已为我军所用;对“长江”用“封锁”,说明不准船只自由通航;对“铁路线”用“切断”,说明我军堵住了敌人从铁路逃跑的退路。词语搭配准确有力,表明我军锐不可当的气势。

旁批:“这里对西路军的战况的描述,哪些地方体现了作者的主观倾向?”

敌我双方形成鲜明的对比,表达出对我军英勇作战的赞颂。

(2)不料正是汤伯恩到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

“不料”一词表明我军的出其不意,英勇善战,也包含对敌军的嘲讽之意。

(1)“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。”

文中有哪些是叙述性的语句,那些是议论性的语句?

议论:“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。”

叙议结合

这种议论既交代了我军取胜、敌军失败的政治军事原因,更重要的是由此使读者进一步了解整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。从写作上来看,则是起着承上启下的作用。

课堂小结

《人民解放军百万大军横渡长江》分别报道了我中路、西路和东路三军胜利横渡长江的战况,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当的英雄气概。

结构梳理

人民解放军百万大军横渡长江

标题→人民解放军百万大军横渡长江(气势磅礴)

电头→材料来源、时间(真实、及时)

导语→人员、人数、战绩、区域、结果(简明)

主体

中路军:首先突破,二十四小时内渡过三十万人

西路军:三十五万人已渡三分之二,余部一天内可渡完。原因:我军势不可挡,敌军无心恋战

东路军:突破“很巩固”的防线,三十五万大军已大部渡过,余部一天可渡完。

1.下列文学文化常识表述有误的一项是

A.《人民解放军百万大军横渡长江》是一篇消息,作者是伟大的无产阶级革命家毛泽东。

B.新闻特写与通讯的共同点是:都更多地借用文学手法,生动形象地报道新闻事实。

C.《首届诺贝尔奖颁发》一文中一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所作贡献,体现出新闻事实的真实准确。

D.郦道元,北魏地理学家,所撰的《水经注》,详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代文学名著,具有较高的文学价值。

当堂检测

√

D项有误,《水经注》是地理学著作。

2.下列各句中,加线成语使用有误的一项是

A.她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。 ( 《秋天的怀念》史铁生)

B.此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当。 ( 《人民解放军百万大军横渡长江》毛泽东)

C.探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。 ( 《应有格物致知的精神》丁肇中)

D.当时大家不解其中的意思,都以为鲁迅先生不加以休息不以为意。 ( 《回忆鲁迅先生》萧红)

√

D项有误,“不以为意”的意思是不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。放在此处语境里,和句子前面的“以为”语义重复。

人民解放军百万大军横渡长江

毛泽东(1893—1976),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任,中国革命家、政治家、战略家、理论家,中国共产党和中华人民共和国领导人。

毛泽东

1949年初,辽沈、淮海、平津三大战役结束,中国人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动派依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个月的苦心经营后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东和朱德立即发布了《向全国进军的命令》,并于该日凌晨发起渡江战役。22日2时, 新华社播发了毛泽东撰写的消息《我三十万大军胜利南渡长江》,报道了中路军战况。22日夜,毛泽东又写下这则全面报道前线最新战况的新闻稿——《人民解放军百万大军横渡长江》。

重点字词

芜湖 荻港 溃退

督战 要塞

wú

dí

kuì

dū

sài

词语解释

排山倒海:形容力量强,声势大。

高屋建瓴:在房顶上用瓶子往下水,形高临下的形势。

气势磅礴:形容气势雄伟壮大。磅礴:广大无边。

锐不可当:形容勇往直前的气势,不可抵挡。锐:锐气;当:抵挡。

在文中圈点批注出内容的六要素,整体把握新闻的内容。

人物——人民解放军百万大军

时间——从20日夜起24小时内

地点——1000余华里的战线

事件发生的原因——解放军横渡长江,进而解放全中国

经过——分三路横渡长江

结果——人民解放军全线告捷(渡过35万人,渡至

繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区)

请在梳理全文内容的基础上,补出下面结构导图中的空缺部分。

横渡长江

西路军所向无敌

新闻的主体部分分为几个层次?分别写了什么内容?

答案 第一层(二十日夜起……已渡过三十万人):写中路军渡江的时间、突破的地点、渡过的人数。表现了解放军攻击的神速和战果的辉煌。

第二层(二十一日下午五时起……不起丝毫作用):写西路军渡江情况并加以评论,长我军志气,灭敌军威风。

第三层(汤恩伯认为……无锡段铁路线):具体交代东路军的渡江作战情况。

本篇报道的主体是三路大军渡江战斗的经过,为何从中路军写起?何处详写,何处略写?为什么这样安排?

答案 (1)中路军于二十日首先渡江,所以先写。二十一日夜即已渡完,只用一句话就交代清楚。

(2)对于中路军受阻情况,因与西路一样,敌人“纷纷溃退,毫无斗志”,所以此路略写。次写西路军,详写。最后写东路军,详写。

(3)由于东路敌人的防线比较巩固,加之此处敌军抵抗较为顽强,更重要的是这一地区战略意义重大,直接关系到能否包围敌军、解放南京,因此报道写得十分具体。尤其是最后两句详写了我军的战果,是为了说明水路长江和陆路镇江、无锡段铁路线已经全部被我军切断,敌人毫无退路,敌我双方态势已十分明显。

分析新闻语言的准确性

二十日夜起……余部二十三日可以渡完。

“突破”准确表现了战斗过程(如用“越过”则不准确,因为“越过”的对象是静态的,表现不出战斗经过)。

“渡至”准确表现了水战进军的特点(用“到达”则太宽泛)。“二十四小时内即已”,时限明确,准确表现了我军渡江神速的特点(如用“共”,则时限不明,一般化)。

“至发电时止”,时间比“现在”更为确切。用“余部”这一军事术语比用“剩下的”更为准确得体。

然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中……业已切断镇江、无锡段铁路线。

用“歼灭及击溃”而不是笼统地说“消灭”或“打垮”;对“要塞”用“控制”,说明江阴要塞已为我军所用;对“长江”用“封锁”,说明不准船只自由通航;对“铁路线”用“切断”,说明我军堵住了敌人从铁路逃跑的退路。词语搭配准确有力,表明我军锐不可当的气势。

旁批:“这里对西路军的战况的描述,哪些地方体现了作者的主观倾向?”

敌我双方形成鲜明的对比,表达出对我军英勇作战的赞颂。

(2)不料正是汤伯恩到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

“不料”一词表明我军的出其不意,英勇善战,也包含对敌军的嘲讽之意。

(1)“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。”

文中有哪些是叙述性的语句,那些是议论性的语句?

议论:“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。此种情况一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。”

叙议结合

这种议论既交代了我军取胜、敌军失败的政治军事原因,更重要的是由此使读者进一步了解整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。从写作上来看,则是起着承上启下的作用。

课堂小结

《人民解放军百万大军横渡长江》分别报道了我中路、西路和东路三军胜利横渡长江的战况,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当的英雄气概。

结构梳理

人民解放军百万大军横渡长江

标题→人民解放军百万大军横渡长江(气势磅礴)

电头→材料来源、时间(真实、及时)

导语→人员、人数、战绩、区域、结果(简明)

主体

中路军:首先突破,二十四小时内渡过三十万人

西路军:三十五万人已渡三分之二,余部一天内可渡完。原因:我军势不可挡,敌军无心恋战

东路军:突破“很巩固”的防线,三十五万大军已大部渡过,余部一天可渡完。

1.下列文学文化常识表述有误的一项是

A.《人民解放军百万大军横渡长江》是一篇消息,作者是伟大的无产阶级革命家毛泽东。

B.新闻特写与通讯的共同点是:都更多地借用文学手法,生动形象地报道新闻事实。

C.《首届诺贝尔奖颁发》一文中一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所作贡献,体现出新闻事实的真实准确。

D.郦道元,北魏地理学家,所撰的《水经注》,详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代文学名著,具有较高的文学价值。

当堂检测

√

D项有误,《水经注》是地理学著作。

2.下列各句中,加线成语使用有误的一项是

A.她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。 ( 《秋天的怀念》史铁生)

B.此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当。 ( 《人民解放军百万大军横渡长江》毛泽东)

C.探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。 ( 《应有格物致知的精神》丁肇中)

D.当时大家不解其中的意思,都以为鲁迅先生不加以休息不以为意。 ( 《回忆鲁迅先生》萧红)

√

D项有误,“不以为意”的意思是不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。放在此处语境里,和句子前面的“以为”语义重复。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读