15《背影》 教学课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 15《背影》 教学课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-30 22:44:23 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

15 背影

朱自清

《父亲》

那是我小时候

常坐在父亲肩头

父亲是儿那登天的梯

父亲是那拉车的牛

忘不了粗茶淡饭将我养大

忘不了一声长叹半壶老酒

……

想儿时一封家书千里写叮嘱

盼儿归一袋闷烟满天数星斗

都说养儿能防老 可儿山高水远他乡留

都说养儿为防老 可你再苦再累不张口

儿只有轻歌一曲和泪唱

愿天下父母平安度春秋

情境导入

1.感知父亲形象,体会父子之间的深厚感情。

2.把握文中“我”的情感态度的变化,深入理解课文。

3.思考课文为何以“背影”为中心,了解课文的叙事方式。

4.品味文章独具特色的语言。

学习目标

第一课时

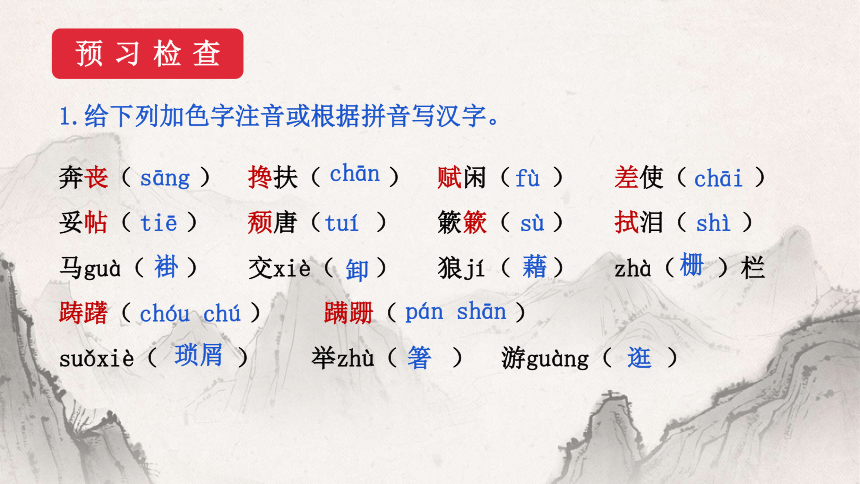

预习检查

奔丧( ) 搀扶( ) 赋闲( ) 差使( )

妥帖( ) 颓唐( ) 簌簌( ) 拭泪( )

马guà( ) 交xiè( ) 狼jí( ) zhà( )栏

踌躇( ) 蹒跚( )

suǒxiè( ) 举zhù( ) 游guàng( )

1.给下列加色字注音或根据拼音写汉字。

sāng

chān

fù

chāi

tiē

tuí

sù

shì

褂

卸

藉

栅

chóu chú

pán shān

琐屑

箸

逛

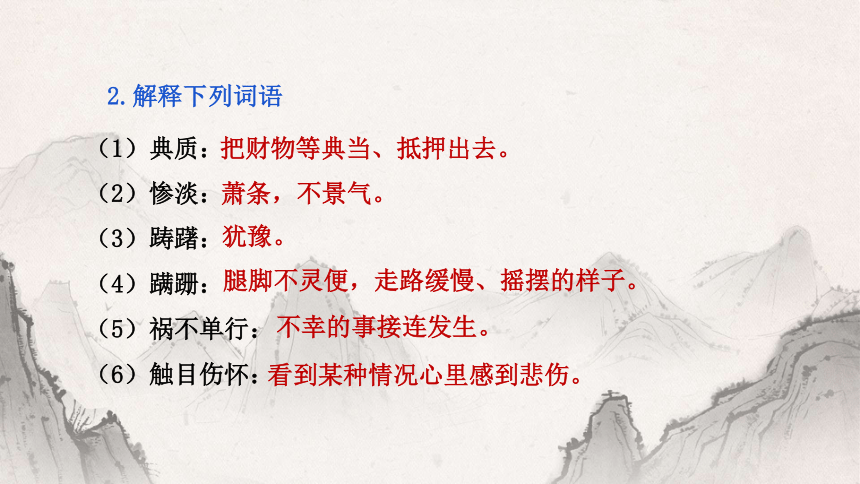

(1)典质:

(2)惨淡:

(3)踌躇:

(4)蹒跚:

(5)祸不单行:

(6)触目伤怀:

2.解释下列词语

把财物等典当、抵押出去。

萧条,不景气。

犹豫。

腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子。

不幸的事接连发生。

看到某种情况心里感到悲伤。

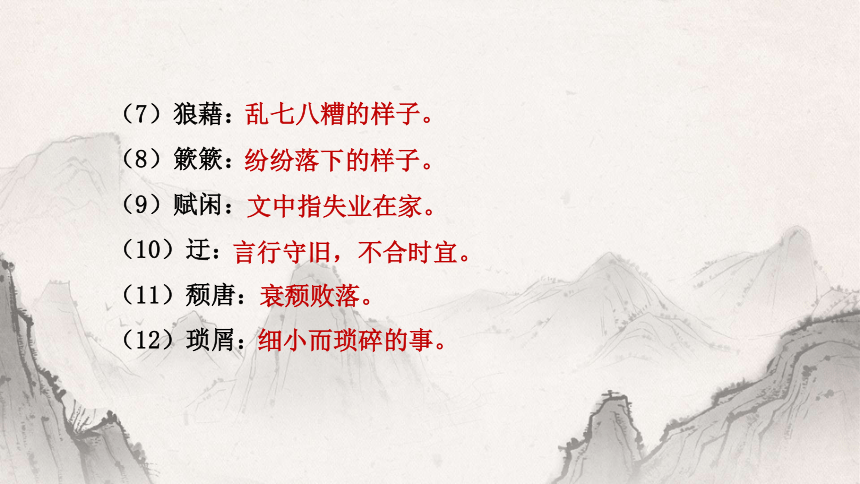

(7)狼藉:

(8)簌簌:

(9)赋闲:

(10)迂:

(11)颓唐:

(12)琐屑:

乱七八糟的样子。

纷纷落下的样子。

文中指失业在家。

言行守旧,不合时宜。

衰颓败落。

细小而琐碎的事。

《背影》是一篇 、

。作者朱自清,字_ _,

号 ,现代著名的散文家、诗人、学

者。他最大的创作成就是散文,文风细腻

清丽,意境隽永,于朴素中见真情,洋溢

着一股清新的气息,著有散文集《 》

《 》。

3.文学常识填空

散文(叙事散文

写人记事散文)

佩弦

秋实

背影

欧游杂记

初读感知

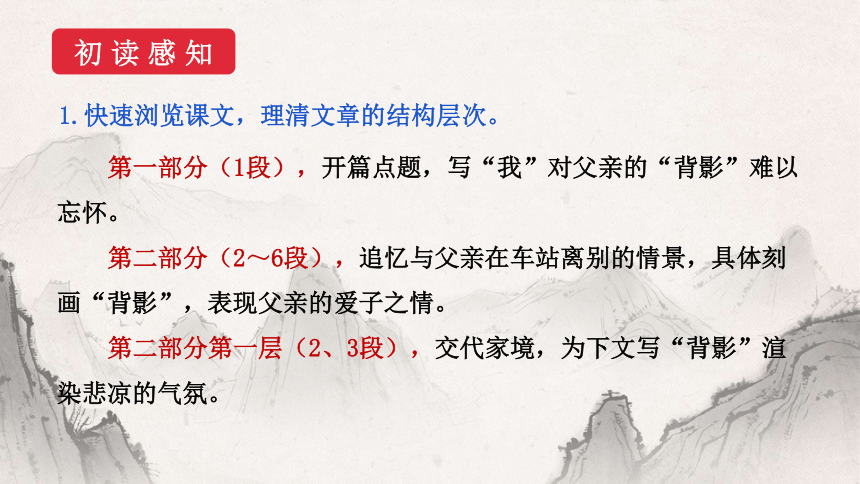

第一部分(1段),开篇点题,写“我”对父亲的“背影”难以忘怀。

第二部分(2~6段),追忆与父亲在车站离别的情景,具体刻画“背影”,表现父亲的爱子之情。

第二部分第一层(2、3段),交代家境,为下文写“背影”渲染悲凉的气氛。

1.快速浏览课文,理清文章的结构层次。

第二部分第二层(4、5段),写离别前父亲对“我”的无微不至的关心和爱护,为下文写“背影”做铺垫。

第二部分第三层(6段),描写父亲穿过铁道买橘子时的“背影”,表现了父亲的爱子深情。

第三部分(7段),写别后思念,泪光中再现“背影”,抒发怀念父亲之情。

明确:作者与父亲奔丧完毕,在浦口车站依依惜别的情景。

2.再读课文,思考:这篇文章记叙的主要事件是什么?

3.跳读课文,思考:“我”与父亲是在怎样的背景下见面的?这些背景包含了怎样的情感?

明确:是在祖母去世、父亲失业,祸不单行,家境惨淡的背景下见面的。这一背景为写“背影”渲染了悲凉的气氛,突出了父亲的爱子深情,也表现了作者对父亲无微不至关怀的感动之情。

合作探究

明确:四次,分别为:思念中的背影、买橘子时的背影、离别时的背影、记忆中的背影。

作用:文章以“背影”为线索贯穿全文。

1.文中“背影”共出现了几次?它有什么作用?

四次写到“背影”。

第一次:在开头,“最不能忘记的是他的背影”。

第二次:在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第四次:在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

第三次:在车站话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人里”。

1 背影 (想念父亲)

每一次“背影”的意义和作用是什么?

2 背影 (望父买橘)

3 背影 (父子分手)

4 背影 (别后怀念)

难忘

凝望

惜别

思念

点题

刻画

惜别

回忆

(进入回忆)

回忆部分

(回忆结束)

倒叙

明确:前后共四次写“我”流泪。

第一次写“我”回家奔丧,回家后“不禁簌簌地流下眼泪”,是因目睹家境颓败而伤心。

第二次是在离别的车站,看到父亲爬上爬下月台,“我的眼泪很快地流了下来”,是因目睹父亲的背影而感动,因背影呈现的老态二伤感。

2.课文中几次写到“我”流泪?流泪的原因分些是什么?这样写有什么作用?

想念祖母,悲哀之泪

望父买橘,感动之泪

第三次是在父亲走下车后,“我”回到座位上,“我的眼泪又来了”,是上面流泪的延续。

第四次是在“我”到北京后,父亲来信,说道一些伤心事,“我”便有了“晶莹的泪光”,是因“我”回忆“背影”,挂念父亲。

背影远去,感伤之泪

再现背影,伤心之泪

总之,作者仿佛不经意地流泪,其实流泪贯串全文,为文章增添了丰富的、带有感伤的情感色彩。

“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

3.齐读“望父买橘”的句段,聚焦这段文字、这段描写,说一说自己从中读出了一种什么样的爱?

聚焦父亲的穿着、父亲的动作以及文章中随处可见的细节如“拣定靠车门的一张椅子”、“紫毛大衣”、“嘱我路上小心”、“嘱托茶房好好照应我”等,来体会父亲对“我”竭尽全力的甚至有点狼狈的爱。

教师点拨:感受别样的“父爱”。

这段动词准确精当,请根据课文填空。

我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手____ 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地 下来了。

戴

穿

走

探

穿

爬

攀

缩

倾

流

为了给“我” 买橘子,父亲不顾年老体衰,艰难地爬上爬下……

在朴质而细腻的动作描写中,流露出父亲对“我”至真至纯的真情体贴和疼爱。

(1)“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

——是对儿子的劝解和宽慰

(2)“不要紧,他们去不好!”

——这句话中“不要紧”是对儿子的宽慰;“他们去不好”是说叫别人去不放心,体现了对儿子的深切关怀

父亲对儿子的关怀,还体现在父亲朴实的话语中。找出文中父亲的语言,结合语境,体会话语中包含着的浓厚感情。

(3)“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”

——是细心关照之后,又想起儿子路上口渴的问题,担心橘子买来之后找不到儿子。

父亲的话虽寥寥数语,却深刻地揭示了父亲的心理活动,充分表现了父亲对儿子无微不至的关心和深挚的关爱和怜惜,语言朴实,感情深沉。

拓展延伸

1.步入青春期,我们曾对挚爱的父母任性过;走进花季,我们还曾误解过他们的爱心,请以“ ,我想对您说”为开头,给你的亲人写一段话。

示例:妈妈,我想对您说:即使我是一只矫健的雄鹰,也永远飞不出母爱的长空!即使我是一条扬帆行驶的快船,也永远驶不出母爱的长河!在人生的路上,不管我已走过多远,还要走多远,都要经过您精心营造的那座桥!

父亲,如一座山,用自己的肩膀,让孩子站得更高,望得更远。

父亲,如

父亲,如

父亲,如

2.仿写语句。

一片海,用自己的博大,使孩子迎风击浪,驶向彼岸。

一行泪,溶释所有的沉重,令孩子瞬间成熟,承担责任。

一盏灯,闪烁不灭的信念,使游子漂泊难忘,思念长长。

难忘的背影

买橘子的背影

分别时的背影

想念中的背影

背影

点题

刻画

惜别

照应

父

子

疼爱

敬爱

板书设计

第二课时

文章四次写到“背影”。分别是:

1.开头,“最不能忘记的是他的背影”。

2.在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

3.在车站话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人里”。

4.结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

导入新课

感触最深的“背影”:父亲买橘时的背影。

1.文中四次写到父亲的背影,给你感触最深的是哪一次“背影”?

合作探究

“其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。”“我再三劝他不必去。”“我那时真是聪明过分,总觉得他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。”

“我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己吗?”

2.研读品味:你从这些文字中读出了作者怎样的情绪?

明确:不理解、厌烦、瞧不起……(多少年以后,儿子终于理解了父亲。)

3.文章为何以“背影”为题?

从内容上来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章叙事的线索、表情达意的切入点,也是“我”的情感变化的转折点。

原文:“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

删改后的语段:“我看见他戴着帽子,穿着褂子和棉袍,走到铁道边,探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上月台,就不容易了。他用手攀着上面,脚向上缩;他身子微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪流下来了。”

3.探究文章的细节描写。

明确:原文更感人。作者在原文中从穿着、行动两方面对父亲的背影进行具体描写。写穿着,三个“布”照应了前文所述的惨淡家境,也与父亲为“我”做的紫毛大衣形成对比;写行动,选用了“探”“攀”“缩”“倾”等动词和“蹒跚”“慢慢”“肥胖的”等修饰语,抓住了父亲胖、行动诸多不便等特征,用特写镜头精细地描写他爬月台的动作,集中反映了父亲深挚的爱子之情。

问题:比较阅读,同样都有动作描写,哪个片段更感人?哪些词语更感人?请再用你的朗读感染其他同学,让他们和你产生共鸣

明确:写人记事,应该选择最动情的一件事,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间,同时还必须是真实的、感人至深的内容,融入作者的情感烘托。本段没有华丽的辞藻,没有堆砌的修辞,把情景放在买橘时,把瞬间放在“背影”中,从中体现了浓浓的父爱,这就是文中细节描写的魅力。文中用细节塑造形象、捕捉瞬间定格的艺术手法体现在动作的细化延长,穿戴的对比呼应,体形画其神韵,还有情感的外化反应等特写镜头,它们都是为了烘托背影。

4.小组合作,探讨第6段的感人之处。

父亲的形象用这个背影来代指,无疑是不完整的、模糊的,然而,正是这个背影,使我们感到父亲的真实、可敬、可亲,令我们一次次感动不已。在背影中,我们读出的并不仅仅是父亲那一袭黑衣、臃肿的体态,更有父亲那沉重的生活负荷,特别是折射出他心理上的重负。从背影中,我们感知的也不仅仅是父亲蹒跚的步履、艰难的上下,买橘子的费力和困难,更有父亲对儿子的深爱。太多太多、太重太重的东西浓缩到父亲的“背影”里去了,细微之处见真情,浓缩了的细节情更浓,这就是平中见奇、以小见大的写法。

5.文章不仅成功刻画了父亲的“背影”,而且极大限度地使用了“背影”。“背影”在文章中被反复渲染,这无疑放大了细节描写的作用,增强了细节描写的力量。那么这四次背影是从谁的角度来写的?

明确:这些背影都是从儿子的角度来写的,从不理解到理解再到最后深深地自责,真切的感受,细微的变化,对“背影”的反复渲染让我们感悟到作者对父亲真挚的爱。

达标检测

作者所写的父亲爬过月台买橘子的背影,深深地刻在无数读者心中。这背影之所以感人至深,在很大程度上取决于精彩的动作描写。请你用心观察身边的人在一个特定情境下的细节,仿照文中的写法,写一个动作描写的片段。

课文片段在线:(他)蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

写法分析:作者运用动作描写,用“探”“攀”“缩”“倾”等动词突出表现了父亲穿铁道、爬月台时的艰难,简洁地反映了父亲对儿子的疼爱。动作描写,就是对人物行为、动作的描写,通过描写人物做什么和怎样做来表现人物的性格特点和精神面貌,凸现人物的个性特征。

动作描写的方法有:①动作拆分,慢镜头回放;②细节成就亮点;③加修饰语,丰满血肉;④善用修辞,让文字发光。

示例:刘老师猛地站起来,厚实的手掌“啪”的一声拍在讲桌上,一双严厉的眼睛射出利剑一样的光,直直地盯着李欣。老师那拍击桌面的声音使李欣猛地一颤,他握着的手一抖,纸条从手指间滑了下去。他赶紧抬头瞄了老师一眼,又迅速把头低下去,盯着桌上的某一件东西,再也不敢动了。

拓展延伸

提示:鼓励学生坦诚叙述自己和父母之间有过的不理解和矛盾,教师注意引导学生理解父母的良苦用心,达到促进与父母的相互理解和沟通的目的;鼓励学生畅谈自己的感受,教师给予肯定的评价,并鼓励学生把这些话说给父母听,达成双方的相互理解。学习朱自清懂得爱、懂得感恩的思想。

在我们的成长过程中,你有过和作者相同的体会吗?请谈谈你当时的反应和心理活动。这篇课文对你有什么启发?

世间的爱千万种,惟有父母的爱最无私。时间的长河可以带走一切,但带不走父母的爱。它已深入我们的骨髓,溶入我们的血液。这爱留在我们的心中,时刻温暖我们的生命历程。

其实何止父爱,所有的亲情之爱都是感人的,也许你承受着却没有发觉,也许你失去了才觉珍贵。

课堂小结

父爱是深沉的,伟大的。当我们用心去感受父爱时,我们会发现,我们的父亲,就像巍峨的高山,具有博大的胸襟;就像浩瀚的大海,具有宽阔的胸怀。让我们用心体会平淡生活中的父爱,珍惜亲情,对我们的亲人说一声:“我爱你们!”

父亲是一座山,伟大而坚强。严酷的现实扭曲了情感,沉重的负担压弯了脊背,他从无怨言,默默地用点点血汗,以透支的生命为儿女们开出一条成功之路。

父亲又是一部大书,年轻的儿女们常读不懂,直到他们真正长大,站在理想与现实、历史与今天的交汇点上重新打开它时,才能读懂父亲那颗真诚的心。

板书设计

感谢聆听!

15 背影

朱自清

《父亲》

那是我小时候

常坐在父亲肩头

父亲是儿那登天的梯

父亲是那拉车的牛

忘不了粗茶淡饭将我养大

忘不了一声长叹半壶老酒

……

想儿时一封家书千里写叮嘱

盼儿归一袋闷烟满天数星斗

都说养儿能防老 可儿山高水远他乡留

都说养儿为防老 可你再苦再累不张口

儿只有轻歌一曲和泪唱

愿天下父母平安度春秋

情境导入

1.感知父亲形象,体会父子之间的深厚感情。

2.把握文中“我”的情感态度的变化,深入理解课文。

3.思考课文为何以“背影”为中心,了解课文的叙事方式。

4.品味文章独具特色的语言。

学习目标

第一课时

预习检查

奔丧( ) 搀扶( ) 赋闲( ) 差使( )

妥帖( ) 颓唐( ) 簌簌( ) 拭泪( )

马guà( ) 交xiè( ) 狼jí( ) zhà( )栏

踌躇( ) 蹒跚( )

suǒxiè( ) 举zhù( ) 游guàng( )

1.给下列加色字注音或根据拼音写汉字。

sāng

chān

fù

chāi

tiē

tuí

sù

shì

褂

卸

藉

栅

chóu chú

pán shān

琐屑

箸

逛

(1)典质:

(2)惨淡:

(3)踌躇:

(4)蹒跚:

(5)祸不单行:

(6)触目伤怀:

2.解释下列词语

把财物等典当、抵押出去。

萧条,不景气。

犹豫。

腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子。

不幸的事接连发生。

看到某种情况心里感到悲伤。

(7)狼藉:

(8)簌簌:

(9)赋闲:

(10)迂:

(11)颓唐:

(12)琐屑:

乱七八糟的样子。

纷纷落下的样子。

文中指失业在家。

言行守旧,不合时宜。

衰颓败落。

细小而琐碎的事。

《背影》是一篇 、

。作者朱自清,字_ _,

号 ,现代著名的散文家、诗人、学

者。他最大的创作成就是散文,文风细腻

清丽,意境隽永,于朴素中见真情,洋溢

着一股清新的气息,著有散文集《 》

《 》。

3.文学常识填空

散文(叙事散文

写人记事散文)

佩弦

秋实

背影

欧游杂记

初读感知

第一部分(1段),开篇点题,写“我”对父亲的“背影”难以忘怀。

第二部分(2~6段),追忆与父亲在车站离别的情景,具体刻画“背影”,表现父亲的爱子之情。

第二部分第一层(2、3段),交代家境,为下文写“背影”渲染悲凉的气氛。

1.快速浏览课文,理清文章的结构层次。

第二部分第二层(4、5段),写离别前父亲对“我”的无微不至的关心和爱护,为下文写“背影”做铺垫。

第二部分第三层(6段),描写父亲穿过铁道买橘子时的“背影”,表现了父亲的爱子深情。

第三部分(7段),写别后思念,泪光中再现“背影”,抒发怀念父亲之情。

明确:作者与父亲奔丧完毕,在浦口车站依依惜别的情景。

2.再读课文,思考:这篇文章记叙的主要事件是什么?

3.跳读课文,思考:“我”与父亲是在怎样的背景下见面的?这些背景包含了怎样的情感?

明确:是在祖母去世、父亲失业,祸不单行,家境惨淡的背景下见面的。这一背景为写“背影”渲染了悲凉的气氛,突出了父亲的爱子深情,也表现了作者对父亲无微不至关怀的感动之情。

合作探究

明确:四次,分别为:思念中的背影、买橘子时的背影、离别时的背影、记忆中的背影。

作用:文章以“背影”为线索贯穿全文。

1.文中“背影”共出现了几次?它有什么作用?

四次写到“背影”。

第一次:在开头,“最不能忘记的是他的背影”。

第二次:在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第四次:在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

第三次:在车站话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人里”。

1 背影 (想念父亲)

每一次“背影”的意义和作用是什么?

2 背影 (望父买橘)

3 背影 (父子分手)

4 背影 (别后怀念)

难忘

凝望

惜别

思念

点题

刻画

惜别

回忆

(进入回忆)

回忆部分

(回忆结束)

倒叙

明确:前后共四次写“我”流泪。

第一次写“我”回家奔丧,回家后“不禁簌簌地流下眼泪”,是因目睹家境颓败而伤心。

第二次是在离别的车站,看到父亲爬上爬下月台,“我的眼泪很快地流了下来”,是因目睹父亲的背影而感动,因背影呈现的老态二伤感。

2.课文中几次写到“我”流泪?流泪的原因分些是什么?这样写有什么作用?

想念祖母,悲哀之泪

望父买橘,感动之泪

第三次是在父亲走下车后,“我”回到座位上,“我的眼泪又来了”,是上面流泪的延续。

第四次是在“我”到北京后,父亲来信,说道一些伤心事,“我”便有了“晶莹的泪光”,是因“我”回忆“背影”,挂念父亲。

背影远去,感伤之泪

再现背影,伤心之泪

总之,作者仿佛不经意地流泪,其实流泪贯串全文,为文章增添了丰富的、带有感伤的情感色彩。

“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

3.齐读“望父买橘”的句段,聚焦这段文字、这段描写,说一说自己从中读出了一种什么样的爱?

聚焦父亲的穿着、父亲的动作以及文章中随处可见的细节如“拣定靠车门的一张椅子”、“紫毛大衣”、“嘱我路上小心”、“嘱托茶房好好照应我”等,来体会父亲对“我”竭尽全力的甚至有点狼狈的爱。

教师点拨:感受别样的“父爱”。

这段动词准确精当,请根据课文填空。

我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手____ 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地 下来了。

戴

穿

走

探

穿

爬

攀

缩

倾

流

为了给“我” 买橘子,父亲不顾年老体衰,艰难地爬上爬下……

在朴质而细腻的动作描写中,流露出父亲对“我”至真至纯的真情体贴和疼爱。

(1)“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

——是对儿子的劝解和宽慰

(2)“不要紧,他们去不好!”

——这句话中“不要紧”是对儿子的宽慰;“他们去不好”是说叫别人去不放心,体现了对儿子的深切关怀

父亲对儿子的关怀,还体现在父亲朴实的话语中。找出文中父亲的语言,结合语境,体会话语中包含着的浓厚感情。

(3)“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”

——是细心关照之后,又想起儿子路上口渴的问题,担心橘子买来之后找不到儿子。

父亲的话虽寥寥数语,却深刻地揭示了父亲的心理活动,充分表现了父亲对儿子无微不至的关心和深挚的关爱和怜惜,语言朴实,感情深沉。

拓展延伸

1.步入青春期,我们曾对挚爱的父母任性过;走进花季,我们还曾误解过他们的爱心,请以“ ,我想对您说”为开头,给你的亲人写一段话。

示例:妈妈,我想对您说:即使我是一只矫健的雄鹰,也永远飞不出母爱的长空!即使我是一条扬帆行驶的快船,也永远驶不出母爱的长河!在人生的路上,不管我已走过多远,还要走多远,都要经过您精心营造的那座桥!

父亲,如一座山,用自己的肩膀,让孩子站得更高,望得更远。

父亲,如

父亲,如

父亲,如

2.仿写语句。

一片海,用自己的博大,使孩子迎风击浪,驶向彼岸。

一行泪,溶释所有的沉重,令孩子瞬间成熟,承担责任。

一盏灯,闪烁不灭的信念,使游子漂泊难忘,思念长长。

难忘的背影

买橘子的背影

分别时的背影

想念中的背影

背影

点题

刻画

惜别

照应

父

子

疼爱

敬爱

板书设计

第二课时

文章四次写到“背影”。分别是:

1.开头,“最不能忘记的是他的背影”。

2.在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

3.在车站话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人里”。

4.结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

导入新课

感触最深的“背影”:父亲买橘时的背影。

1.文中四次写到父亲的背影,给你感触最深的是哪一次“背影”?

合作探究

“其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。”“我再三劝他不必去。”“我那时真是聪明过分,总觉得他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。”

“我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己吗?”

2.研读品味:你从这些文字中读出了作者怎样的情绪?

明确:不理解、厌烦、瞧不起……(多少年以后,儿子终于理解了父亲。)

3.文章为何以“背影”为题?

从内容上来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章叙事的线索、表情达意的切入点,也是“我”的情感变化的转折点。

原文:“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

删改后的语段:“我看见他戴着帽子,穿着褂子和棉袍,走到铁道边,探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上月台,就不容易了。他用手攀着上面,脚向上缩;他身子微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪流下来了。”

3.探究文章的细节描写。

明确:原文更感人。作者在原文中从穿着、行动两方面对父亲的背影进行具体描写。写穿着,三个“布”照应了前文所述的惨淡家境,也与父亲为“我”做的紫毛大衣形成对比;写行动,选用了“探”“攀”“缩”“倾”等动词和“蹒跚”“慢慢”“肥胖的”等修饰语,抓住了父亲胖、行动诸多不便等特征,用特写镜头精细地描写他爬月台的动作,集中反映了父亲深挚的爱子之情。

问题:比较阅读,同样都有动作描写,哪个片段更感人?哪些词语更感人?请再用你的朗读感染其他同学,让他们和你产生共鸣

明确:写人记事,应该选择最动情的一件事,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间,同时还必须是真实的、感人至深的内容,融入作者的情感烘托。本段没有华丽的辞藻,没有堆砌的修辞,把情景放在买橘时,把瞬间放在“背影”中,从中体现了浓浓的父爱,这就是文中细节描写的魅力。文中用细节塑造形象、捕捉瞬间定格的艺术手法体现在动作的细化延长,穿戴的对比呼应,体形画其神韵,还有情感的外化反应等特写镜头,它们都是为了烘托背影。

4.小组合作,探讨第6段的感人之处。

父亲的形象用这个背影来代指,无疑是不完整的、模糊的,然而,正是这个背影,使我们感到父亲的真实、可敬、可亲,令我们一次次感动不已。在背影中,我们读出的并不仅仅是父亲那一袭黑衣、臃肿的体态,更有父亲那沉重的生活负荷,特别是折射出他心理上的重负。从背影中,我们感知的也不仅仅是父亲蹒跚的步履、艰难的上下,买橘子的费力和困难,更有父亲对儿子的深爱。太多太多、太重太重的东西浓缩到父亲的“背影”里去了,细微之处见真情,浓缩了的细节情更浓,这就是平中见奇、以小见大的写法。

5.文章不仅成功刻画了父亲的“背影”,而且极大限度地使用了“背影”。“背影”在文章中被反复渲染,这无疑放大了细节描写的作用,增强了细节描写的力量。那么这四次背影是从谁的角度来写的?

明确:这些背影都是从儿子的角度来写的,从不理解到理解再到最后深深地自责,真切的感受,细微的变化,对“背影”的反复渲染让我们感悟到作者对父亲真挚的爱。

达标检测

作者所写的父亲爬过月台买橘子的背影,深深地刻在无数读者心中。这背影之所以感人至深,在很大程度上取决于精彩的动作描写。请你用心观察身边的人在一个特定情境下的细节,仿照文中的写法,写一个动作描写的片段。

课文片段在线:(他)蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

写法分析:作者运用动作描写,用“探”“攀”“缩”“倾”等动词突出表现了父亲穿铁道、爬月台时的艰难,简洁地反映了父亲对儿子的疼爱。动作描写,就是对人物行为、动作的描写,通过描写人物做什么和怎样做来表现人物的性格特点和精神面貌,凸现人物的个性特征。

动作描写的方法有:①动作拆分,慢镜头回放;②细节成就亮点;③加修饰语,丰满血肉;④善用修辞,让文字发光。

示例:刘老师猛地站起来,厚实的手掌“啪”的一声拍在讲桌上,一双严厉的眼睛射出利剑一样的光,直直地盯着李欣。老师那拍击桌面的声音使李欣猛地一颤,他握着的手一抖,纸条从手指间滑了下去。他赶紧抬头瞄了老师一眼,又迅速把头低下去,盯着桌上的某一件东西,再也不敢动了。

拓展延伸

提示:鼓励学生坦诚叙述自己和父母之间有过的不理解和矛盾,教师注意引导学生理解父母的良苦用心,达到促进与父母的相互理解和沟通的目的;鼓励学生畅谈自己的感受,教师给予肯定的评价,并鼓励学生把这些话说给父母听,达成双方的相互理解。学习朱自清懂得爱、懂得感恩的思想。

在我们的成长过程中,你有过和作者相同的体会吗?请谈谈你当时的反应和心理活动。这篇课文对你有什么启发?

世间的爱千万种,惟有父母的爱最无私。时间的长河可以带走一切,但带不走父母的爱。它已深入我们的骨髓,溶入我们的血液。这爱留在我们的心中,时刻温暖我们的生命历程。

其实何止父爱,所有的亲情之爱都是感人的,也许你承受着却没有发觉,也许你失去了才觉珍贵。

课堂小结

父爱是深沉的,伟大的。当我们用心去感受父爱时,我们会发现,我们的父亲,就像巍峨的高山,具有博大的胸襟;就像浩瀚的大海,具有宽阔的胸怀。让我们用心体会平淡生活中的父爱,珍惜亲情,对我们的亲人说一声:“我爱你们!”

父亲是一座山,伟大而坚强。严酷的现实扭曲了情感,沉重的负担压弯了脊背,他从无怨言,默默地用点点血汗,以透支的生命为儿女们开出一条成功之路。

父亲又是一部大书,年轻的儿女们常读不懂,直到他们真正长大,站在理想与现实、历史与今天的交汇点上重新打开它时,才能读懂父亲那颗真诚的心。

板书设计

感谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读