23《富贵不能淫》教学课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 23《富贵不能淫》教学课件(共27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 21:37:46 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

八年级上册第六单元

教学目标

借助注释理解课文大意,了解主要内容,把握文章的观点和思路。

理解孟子的“大丈夫”标准。

感悟本文的现实意义,引导学生学习孟子倡导的“大丈夫”品格,树立正确的人生观、价值观。

在生活中,我们时常听到人们说“大丈夫一言既出,驷马难追”“大丈夫行不更名,坐不改姓”这样的话。同学们是否思考过,究竟什么样的人才能被称为“大丈夫”呢?今天,让我们一同探寻亚圣孟子对“大丈夫”这一概念的阐释。

引发思考,导入新课

检查预习,夯实基础

了解作者

孟子(约公元前372年-约公元前289年),名轲,字子舆,邹国(现山东省邹城市)人,有人认为邹国是鲁国的附属国,也有人说孟子是鲁国人。战国时期伟大的思想家、教育家、政治家。儒家的主要代表之一,是儒家的思想主义流派。在政治上主张法先王、行仁政;在学说上推崇孔子,反对杨朱、墨翟。

检查预习,夯实基础

写作背景

孟子生活在兼并战争的战国中期,在孔子“仁”学的基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”一统天下。战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。他游说于齐、梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。在儒家中其地位仅次于孔子。其思想事迹大都见于《孟子》一书。

检查预习,夯实基础

文学常识——《孟子》

《孟子》是儒家经典之一,主要记录孟子、其弟子、及其再传弟子的言行,政治学说以及关于哲学,伦理,教育思想等方面问题的论争。文章说理透彻,气势磅礴,语言流畅,且富于感彩。

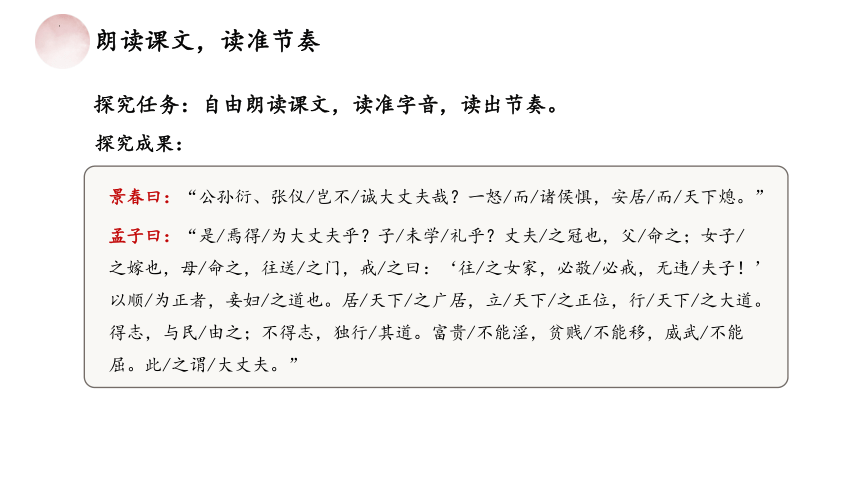

朗读课文,读准节奏

探究任务:自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

探究成果:

景春曰:“公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?一怒/而/诸侯惧,安居/而/天下熄。”

孟子曰:“是/焉得/为大丈夫乎?子/未学/礼乎?丈夫/之冠也,父/命之;女子/之嫁也,母/命之,往送/之门,戒/之曰:‘往/之女家,必敬/必戒,无违/夫子!’以顺/为正者,妾妇/之道也。居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈。此/之谓/大丈夫。”

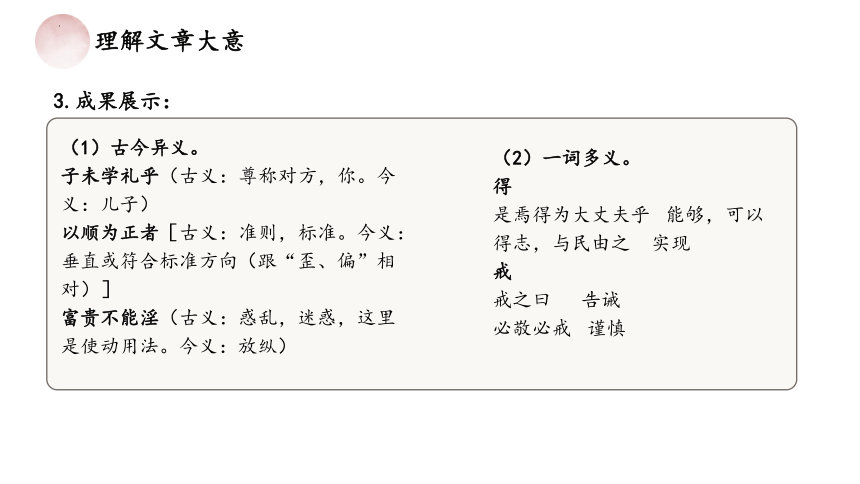

文言积累

1.探究任务:结合课下注释,借助工具书,整理本文的文言知识。

2.探究过程:

(1)自由朗读,圈画不了解、不确定的字词。

(2)借助工具书、结合上下文,小组讨论确定疑难词语含义。

(3)小组合作,整理文中出现的古今异义、一词多义、词类活用、通假字。

理解文章大意

3.成果展示:

(1)古今异义。

子未学礼乎(古义:尊称对方,你。今义:儿子)

以顺为正者[古义:准则,标准。今义:垂直或符合标准方向(跟“歪、偏”相对)]

富贵不能淫(古义:惑乱,迷惑,这里是使动用法。今义:放纵)

(2)一词多义。

得

是焉得为大丈夫乎 能够,可以

得志,与民由之 实现

戒

戒之曰 告诫

必敬必戒 谨慎

理解文章大意

(3)词类活用。

丈夫之冠也(名词用作动词,行冠礼)

富贵不能淫(动词的使动用法,使……迷惑)

贫贱不能移(动词的使动用法,使……动摇)

威武不能屈(动词的使动用法,使……屈服)

(4)通假字。

往之女家,必敬必戒 (同“汝”,你)

把握大意,理清结构

1.结合注释,理解文章大意。

、

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕;他们安居家中,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作准则,是妇女应遵循的道理。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。能实现理想,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想,独自走自己的道路。富贵不能使其思想迷乱,贫贱不能使其操守动摇,威武不能使其意志屈服。这才叫作大丈夫。”

把握大意,理清结构

2.理清文章思路。

(1)第1段在文中有什么作用?

为后文孟子的反驳树立了批驳的靶子,引出下文。

明确:

把握大意,理清结构

2.理清文章思路。

(2)第2段可分几层,其主要内容分别是什么?

分为两层。

第一层为“是焉得为大丈夫乎”至“妾妇之道也”,反驳景春的观点,公孙衍、张仪是“妾妇之道”,称不上“大丈夫”。(驳论)

第二层为“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”,正面提出何谓“大丈夫”。(立论)

明确:

把握大意,理清结构

(3)说说全文的论证思路。

先树立批驳的靶子,再反驳景春的观点,接着提出自己的观点,最后得出结论。

明确:

课文研读,深入理解

1.本文针对何谓“大丈夫”各执一词,请你找出原文中的句子说一说景春和孟子心中的大丈夫是怎样的。

景春心中的大丈夫——“一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”(掌握权力,但为人行事没有原则)

孟子心中的大丈夫——“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(有仁、礼、义,有处事原则,有高尚节操)

小结:孟子对景春的观点持反驳不屑的态度,对于真正的大丈夫是充满敬佩赞美的。

明确:

课文研读,深入理解

2.为什么孟子认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?

孟子评价公孙衍、张仪等人仅凭其摇唇鼓舌、曲意逢迎诸侯,而无半点仁义道德之坚守。此类人实乃小人行径,岂能称之为大丈夫。

明确:

课文研读,深入理解

3.怎样理解《富贵不能淫》中“大丈夫”的深刻内涵?

孟子心中的“大丈夫”,并非以地位、权势、财富等外在的荣耀为衡量标准,而是与内在的品性紧密相连。他借“妾妇之道”为引,暗讽公孙衍、张仪等人只知一味顺应君主,不顾仁义,为了个人目的而背信弃义。在孟子看来,这样的人即便身居高位,权倾一时,也难以称得上是真正的“大丈夫”。

而真正的“大丈夫”,必以仁义道德为行事之准则,始终坚守规范,做人做事不容有丝毫的马虎与妥协。不管身处何种境遇,面临何种诱惑与压迫,他们都不会改变自己的节操,是一种坚韧不拔的铮铮铁骨,这是一种充盈天地间的浩然之气。

孟子的“大丈夫”之说闪耀着思想和人格的光辉,在历史上曾鼓舞了无数志士仁人,不畏强暴,坚持正义,为了心中的信念而奋斗不息。

明确:

课文研读,深入理解

4.文章所论述的“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。“仁”、“礼”、“义”是大丈夫之道,是大丈夫应该坚持的根本原则与核心,所以必须位居最前;随后将“得志”与“不得志”区分,分两种情况讨论,这是针对根本原则的补充与拓展;“富贵”、“贫贱”、“威武”,是三种极端的情况,具有一定的偶然性,是对大丈夫之道的进一步补充与完善,故置于最后。

明确:

课文研读,深入理解

5.你怎样理解孟子提出的“富、贫、威”这一大丈夫的标准?

富贵之时,不被金钱所迷惑;贫贱之日,不失道德之坚守,不改其为人修养;威逼利诱之下,犹能坚守本心,不为所动,绝不屈服。无论身处何种境遇,皆能保持个人操守之不变,这才叫做大丈夫。在物质生活日益丰富的今天,我们更应时刻警醒,坚守自己的处世态度与原则。

明确:

课文研读,深入理解

6.归纳主旨。

本文孟子通过批驳景春的观点,具体阐述了什么是真正的大丈夫,告诉我们无论身处什么境遇,做事都要合乎礼义,不失节操。

明确:

拓展提升

1.每个人的心目中都有对大丈夫的标准,结合具体人物,谈谈你所了解的大丈夫形象。

富贵不能淫——关羽、文天祥

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰

明确:

拓展提升

2.说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

在纷繁复杂的现实世界里,面对金钱利益的诱惑,我们要始终保持内心的坚定与清净,不乱其心;当国家民族的利益受到威胁的危急时刻,我们更应勇于挺身而出,不畏牺牲,做一个真正的大丈夫。这才是中华民族世代传承的美德,也应当是我们每一个炎黄子孙遵循的行为准则。

明确:

、

拓展提升

3.写作特色。

(1)构思精巧,条理清晰。文章阐述“大丈夫之道”采用问答的形式,先由景春提出问题,然后孟子回答,一问一答,在问答中阐述观点,让读者读来如同身临其境,感受更加深刻。

(2)立驳结合,论证严谨。先树靶子——景春的论点和论据,然后直接批驳,再正面立论,说明什么是真正的大丈夫。

拓展提升

(3)运用类比论证、比喻论证、对比论证等多种论证方法。

①比喻论证。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”一句中,用“广居”喻指“仁”,“正位”喻指“礼”,“大道”喻指“义”,生动形象地写出先秦君子之风,表达了作者对“仁、礼、义”的信仰与追求,增强了文章语言的气势和文章的说服力。

②类比论证:将公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯意思往上爬,没有仁义道德无原则的做法和“以顺为正”的“妾妇之道”进行类比,证明公孙衍、张仪之流不过是小人,根本谈不上是“大丈夫”。

③对比论证:作者将公孙衍、张仪之流不讲仁义道德无原则的做法与大丈夫富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的行为操守进行对比,有力地驳斥了对方错误的观点,证明了自己观点的正确。

、

、

拓展提升

(4)运用排比的修辞手法,使文章气势恢宏,具有极强的说服力、感召力。

①“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。

②“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”运用排比,句式整齐、语势强烈地总结了孟子认为大丈夫应该具有的品行,收束全文,气势如虹。

孟子关于“大丈夫”的至理名言,字字珠玑,闪耀着深邃的思想和人格力量的光辉。即便时隔千年,当我们再次诵读时,仍能感受到那振聋发聩的声音。

同学们,让我们将这篇璀璨夺目的千古绝唱,深深融入我们的血脉之中,让这些熠熠生辉的思想镌刻在我们心灵的深处。

总结新课

布置作业

1.背诵课文。

2.请列举出一两位符合大丈夫标准的人,并具体说一说。

八年级上册第六单元

教学目标

借助注释理解课文大意,了解主要内容,把握文章的观点和思路。

理解孟子的“大丈夫”标准。

感悟本文的现实意义,引导学生学习孟子倡导的“大丈夫”品格,树立正确的人生观、价值观。

在生活中,我们时常听到人们说“大丈夫一言既出,驷马难追”“大丈夫行不更名,坐不改姓”这样的话。同学们是否思考过,究竟什么样的人才能被称为“大丈夫”呢?今天,让我们一同探寻亚圣孟子对“大丈夫”这一概念的阐释。

引发思考,导入新课

检查预习,夯实基础

了解作者

孟子(约公元前372年-约公元前289年),名轲,字子舆,邹国(现山东省邹城市)人,有人认为邹国是鲁国的附属国,也有人说孟子是鲁国人。战国时期伟大的思想家、教育家、政治家。儒家的主要代表之一,是儒家的思想主义流派。在政治上主张法先王、行仁政;在学说上推崇孔子,反对杨朱、墨翟。

检查预习,夯实基础

写作背景

孟子生活在兼并战争的战国中期,在孔子“仁”学的基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”一统天下。战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。他游说于齐、梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。在儒家中其地位仅次于孔子。其思想事迹大都见于《孟子》一书。

检查预习,夯实基础

文学常识——《孟子》

《孟子》是儒家经典之一,主要记录孟子、其弟子、及其再传弟子的言行,政治学说以及关于哲学,伦理,教育思想等方面问题的论争。文章说理透彻,气势磅礴,语言流畅,且富于感彩。

朗读课文,读准节奏

探究任务:自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

探究成果:

景春曰:“公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?一怒/而/诸侯惧,安居/而/天下熄。”

孟子曰:“是/焉得/为大丈夫乎?子/未学/礼乎?丈夫/之冠也,父/命之;女子/之嫁也,母/命之,往送/之门,戒/之曰:‘往/之女家,必敬/必戒,无违/夫子!’以顺/为正者,妾妇/之道也。居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈。此/之谓/大丈夫。”

文言积累

1.探究任务:结合课下注释,借助工具书,整理本文的文言知识。

2.探究过程:

(1)自由朗读,圈画不了解、不确定的字词。

(2)借助工具书、结合上下文,小组讨论确定疑难词语含义。

(3)小组合作,整理文中出现的古今异义、一词多义、词类活用、通假字。

理解文章大意

3.成果展示:

(1)古今异义。

子未学礼乎(古义:尊称对方,你。今义:儿子)

以顺为正者[古义:准则,标准。今义:垂直或符合标准方向(跟“歪、偏”相对)]

富贵不能淫(古义:惑乱,迷惑,这里是使动用法。今义:放纵)

(2)一词多义。

得

是焉得为大丈夫乎 能够,可以

得志,与民由之 实现

戒

戒之曰 告诫

必敬必戒 谨慎

理解文章大意

(3)词类活用。

丈夫之冠也(名词用作动词,行冠礼)

富贵不能淫(动词的使动用法,使……迷惑)

贫贱不能移(动词的使动用法,使……动摇)

威武不能屈(动词的使动用法,使……屈服)

(4)通假字。

往之女家,必敬必戒 (同“汝”,你)

把握大意,理清结构

1.结合注释,理解文章大意。

、

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕;他们安居家中,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作准则,是妇女应遵循的道理。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。能实现理想,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想,独自走自己的道路。富贵不能使其思想迷乱,贫贱不能使其操守动摇,威武不能使其意志屈服。这才叫作大丈夫。”

把握大意,理清结构

2.理清文章思路。

(1)第1段在文中有什么作用?

为后文孟子的反驳树立了批驳的靶子,引出下文。

明确:

把握大意,理清结构

2.理清文章思路。

(2)第2段可分几层,其主要内容分别是什么?

分为两层。

第一层为“是焉得为大丈夫乎”至“妾妇之道也”,反驳景春的观点,公孙衍、张仪是“妾妇之道”,称不上“大丈夫”。(驳论)

第二层为“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”,正面提出何谓“大丈夫”。(立论)

明确:

把握大意,理清结构

(3)说说全文的论证思路。

先树立批驳的靶子,再反驳景春的观点,接着提出自己的观点,最后得出结论。

明确:

课文研读,深入理解

1.本文针对何谓“大丈夫”各执一词,请你找出原文中的句子说一说景春和孟子心中的大丈夫是怎样的。

景春心中的大丈夫——“一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”(掌握权力,但为人行事没有原则)

孟子心中的大丈夫——“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(有仁、礼、义,有处事原则,有高尚节操)

小结:孟子对景春的观点持反驳不屑的态度,对于真正的大丈夫是充满敬佩赞美的。

明确:

课文研读,深入理解

2.为什么孟子认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?

孟子评价公孙衍、张仪等人仅凭其摇唇鼓舌、曲意逢迎诸侯,而无半点仁义道德之坚守。此类人实乃小人行径,岂能称之为大丈夫。

明确:

课文研读,深入理解

3.怎样理解《富贵不能淫》中“大丈夫”的深刻内涵?

孟子心中的“大丈夫”,并非以地位、权势、财富等外在的荣耀为衡量标准,而是与内在的品性紧密相连。他借“妾妇之道”为引,暗讽公孙衍、张仪等人只知一味顺应君主,不顾仁义,为了个人目的而背信弃义。在孟子看来,这样的人即便身居高位,权倾一时,也难以称得上是真正的“大丈夫”。

而真正的“大丈夫”,必以仁义道德为行事之准则,始终坚守规范,做人做事不容有丝毫的马虎与妥协。不管身处何种境遇,面临何种诱惑与压迫,他们都不会改变自己的节操,是一种坚韧不拔的铮铮铁骨,这是一种充盈天地间的浩然之气。

孟子的“大丈夫”之说闪耀着思想和人格的光辉,在历史上曾鼓舞了无数志士仁人,不畏强暴,坚持正义,为了心中的信念而奋斗不息。

明确:

课文研读,深入理解

4.文章所论述的“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。“仁”、“礼”、“义”是大丈夫之道,是大丈夫应该坚持的根本原则与核心,所以必须位居最前;随后将“得志”与“不得志”区分,分两种情况讨论,这是针对根本原则的补充与拓展;“富贵”、“贫贱”、“威武”,是三种极端的情况,具有一定的偶然性,是对大丈夫之道的进一步补充与完善,故置于最后。

明确:

课文研读,深入理解

5.你怎样理解孟子提出的“富、贫、威”这一大丈夫的标准?

富贵之时,不被金钱所迷惑;贫贱之日,不失道德之坚守,不改其为人修养;威逼利诱之下,犹能坚守本心,不为所动,绝不屈服。无论身处何种境遇,皆能保持个人操守之不变,这才叫做大丈夫。在物质生活日益丰富的今天,我们更应时刻警醒,坚守自己的处世态度与原则。

明确:

课文研读,深入理解

6.归纳主旨。

本文孟子通过批驳景春的观点,具体阐述了什么是真正的大丈夫,告诉我们无论身处什么境遇,做事都要合乎礼义,不失节操。

明确:

拓展提升

1.每个人的心目中都有对大丈夫的标准,结合具体人物,谈谈你所了解的大丈夫形象。

富贵不能淫——关羽、文天祥

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰

明确:

拓展提升

2.说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

在纷繁复杂的现实世界里,面对金钱利益的诱惑,我们要始终保持内心的坚定与清净,不乱其心;当国家民族的利益受到威胁的危急时刻,我们更应勇于挺身而出,不畏牺牲,做一个真正的大丈夫。这才是中华民族世代传承的美德,也应当是我们每一个炎黄子孙遵循的行为准则。

明确:

、

拓展提升

3.写作特色。

(1)构思精巧,条理清晰。文章阐述“大丈夫之道”采用问答的形式,先由景春提出问题,然后孟子回答,一问一答,在问答中阐述观点,让读者读来如同身临其境,感受更加深刻。

(2)立驳结合,论证严谨。先树靶子——景春的论点和论据,然后直接批驳,再正面立论,说明什么是真正的大丈夫。

拓展提升

(3)运用类比论证、比喻论证、对比论证等多种论证方法。

①比喻论证。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”一句中,用“广居”喻指“仁”,“正位”喻指“礼”,“大道”喻指“义”,生动形象地写出先秦君子之风,表达了作者对“仁、礼、义”的信仰与追求,增强了文章语言的气势和文章的说服力。

②类比论证:将公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯意思往上爬,没有仁义道德无原则的做法和“以顺为正”的“妾妇之道”进行类比,证明公孙衍、张仪之流不过是小人,根本谈不上是“大丈夫”。

③对比论证:作者将公孙衍、张仪之流不讲仁义道德无原则的做法与大丈夫富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的行为操守进行对比,有力地驳斥了对方错误的观点,证明了自己观点的正确。

、

、

拓展提升

(4)运用排比的修辞手法,使文章气势恢宏,具有极强的说服力、感召力。

①“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。

②“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”运用排比,句式整齐、语势强烈地总结了孟子认为大丈夫应该具有的品行,收束全文,气势如虹。

孟子关于“大丈夫”的至理名言,字字珠玑,闪耀着深邃的思想和人格力量的光辉。即便时隔千年,当我们再次诵读时,仍能感受到那振聋发聩的声音。

同学们,让我们将这篇璀璨夺目的千古绝唱,深深融入我们的血脉之中,让这些熠熠生辉的思想镌刻在我们心灵的深处。

总结新课

布置作业

1.背诵课文。

2.请列举出一两位符合大丈夫标准的人,并具体说一说。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读