23《生于忧患,死于安乐》教学课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 23《生于忧患,死于安乐》教学课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

八年级上册第六单元

教学目标

1.借助注释读懂课文,了解主要内容。

2.反复诵读,理清文章的论证思路。

3.领会文中“生于忧患,死于安乐”的道理,树立正确的人生观、价值观。

今天,老师要给同学们先讲一个故事。从前,有一只青蛙,不经意间跌入了一锅滚烫的开水中,痛楚令它迅速跳出了锅。然而第二次,青蛙再次误入那口尚未煮沸的锅中,这时的它感觉舒适无比,随着水温逐渐升高,青蛙在温水中逐渐丧失了警觉,最终在这舒适的水温中丧生。为何青蛙在沸水中能逃生,却在温水中却丧失了生命呢?今天,我们一同探讨《生于忧患,死于安乐》这篇孟子所著的文章,从中寻找答案。

导入新课

生于忧患,死于安乐

舜/发于/畎(quǎn)亩之中,傅说(yuè)/举于/版筑之间,胶鬲(gé)/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖(áo)/举于/海,百里奚(xī)/举于/市。故/天将降大任/于是人也,必先/苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空(kòng)乏/其身,行拂(fú)乱/其所为,所以/动心/忍性,曾(zēng)益/其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入/则无/法家拂(bì)士,出/则无/敌国外患者,国恒亡。然后知/生于忧患/而死于安乐也。

朗读课文

朗读课文,注意课文的朗读停顿与字音,在文中标记字音、停顿、重音。

积累文言知识,把握文章大意

探究任务

积累本文的文言知识,借助注释和工具书理解文章大意。

探究方法:

1.学生自读课文,小组合作交流,解答文中字词解释的疑难问题。

2.小组合作,梳理本课的文言知识。

3.结合注释,借助工具书翻译课文。

4.班级内交流分享,师生共同补充。

积累文言知识,把握文章大意

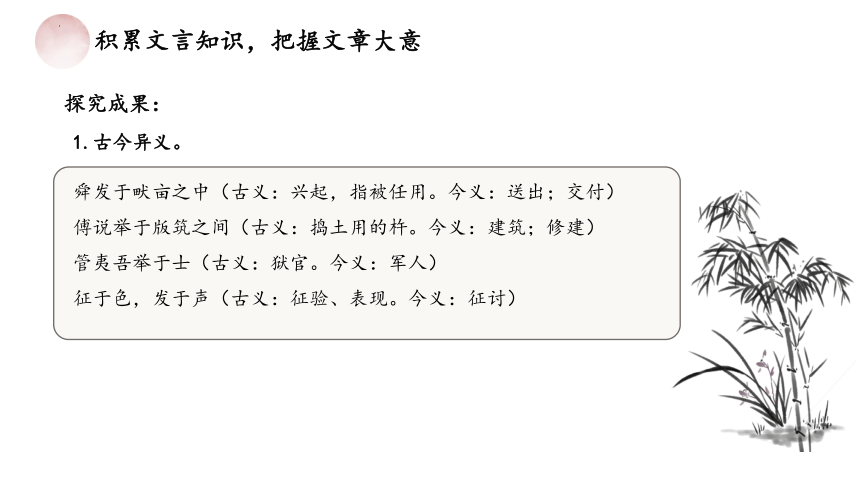

探究成果:

舜发于畎亩之中(古义:兴起,指被任用。今义:送出;交付)

傅说举于版筑之间(古义:捣土用的杵。今义:建筑;修建)

管夷吾举于士(古义:狱官。今义:军人)

征于色,发于声(古义:征验、表现。今义:征讨)

1.古今异义。

积累文言知识,把握文章大意

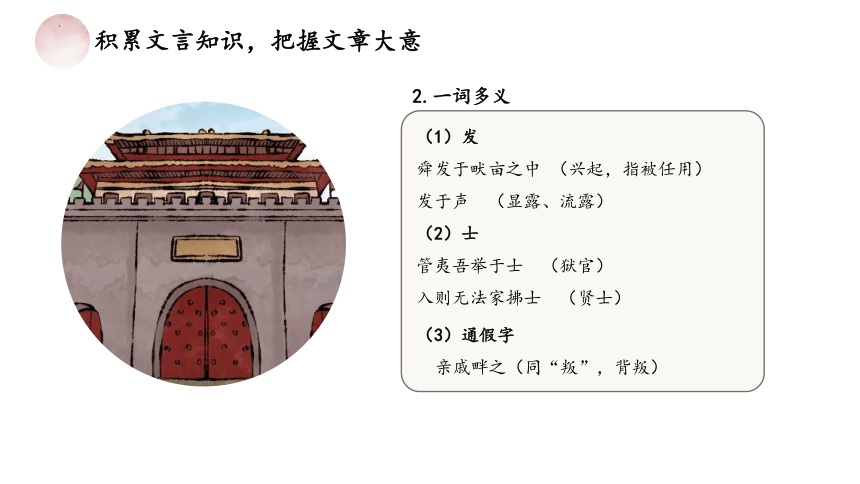

2.一词多义

(3)通假字

亲戚畔之(同“叛”,背叛)

(1)发

舜发于畎亩之中 (兴起,指被任用)

发于声 (显露、流露)

(2)士

管夷吾举于士 (狱官)

入则无法家拂士 (贤士)

积累文言知识,把握文章大意

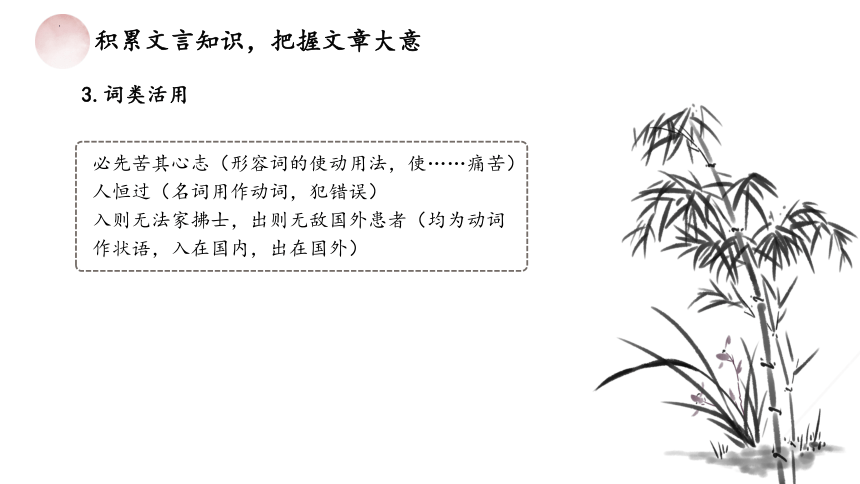

3.词类活用

必先苦其心志(形容词的使动用法,使……痛苦)

人恒过(名词用作动词,犯错误)

入则无法家拂士,出则无敌国外患者(均为动词作状语,入在国内,出在国外)

积累文言知识,把握文章大意

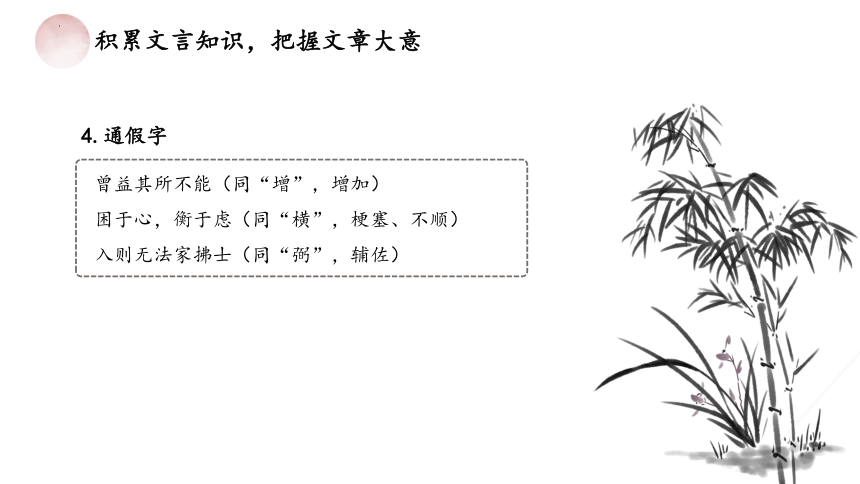

4.通假字

曾益其所不能(同“增”,增加)

困于心,衡于虑(同“横”,梗塞、不顺)

入则无法家拂士(同“弼”,辅佐)

积累文言知识,把握文章大意

5.译文:

舜从田野中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被起用,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从奴隶市场里被赎买回来而登上了相位。所以上天将要下达重大的使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来使他的内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断地增长才干。

积累文言知识,把握文章大意

5.译文:

一个人常犯错误,这样以后才能改正;在内心忧困,在思虑上阻塞,这样以后才能有所作为;(因为思虑),面容憔悴,吟咏叹息,这样以后才能想明白。一个国家,在国内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外如果没有与自己势力、地位相等的邻国和来自外部的祸患,这个国家就往往会灭亡。这样以后,人们才明白,因有忧患而得以生存,因沉迷安乐而衰亡的道理了。

文本探究

1.本文的中心论点是什么?

明确:

“生于忧患,死于安乐。”

文本探究

2.思考第一段开头六个历代人物故事的写作用意。

舜——农民;傅说——苦力;胶鬲——商贩;管夷吾——囚徒;孙叔敖——隐士;百里奚——奴隶。

开篇连用六个古代名人事例构成排比,他们都出身卑微,历经磨难,终成伟业。从多个角度有力地证明了“苦”“劳”“饿”等艰苦的生活条件不能阻挡人成才,相反在艰苦的条件下促使人“动心忍性”,反而“曾益其所不能”,“逆境出人才”、“英雄多磨难”。排比句式的使用,使文章读起来也更有气势。

作者由他们经受磨难而成就大事业的例子归纳出“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳起筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”的结论,让人不能不信服。

明确:

3.课文第二段是从哪些方面来说理的?

文本探究

先提出人要“作”(振作)、“喻”(了解、明白),要成就大业,还要重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”“征于色,发于声,而后喻”的观点。

作者从个人主观角度正面论证经受磨炼的好处,继而从国家兴亡角度反面进一步论证经受磨炼的好处,运用对比的手法,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后归纳推出本文的中心论点——“生于忧患、死于安乐”。

明确:

文本探究

思想——苦其心志;生活——劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身;行为——行拂乱其所为;目的——动心忍性,曾益其所不能。

明确:

4.担当大任的人必须从哪些方面经受艰苦磨难?磨炼的目的是什么?

“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。”成才还需要人的主观努力。可见人要成才,自身的努力和艰苦的环境皆不可少。

明确:

5.人要有所成就,除了艰苦的环境,还需自身怎么做?结合自身成功经历说说你的理解。

拓展提升

“生于忧患而死于安乐”这一观点,犹如一面明镜,映照出历史长河中无数先贤的智慧与经验,历经历史长河的无数事实证明其正确性。在不断变迁、充满挑战的世界中,一个人、一个民族、一个国家若想保持持久的发展活力与竞争力,就必须时刻保持清醒的头脑,对内审视自我,对外洞察环境,不断磨砺意志,提升能力,以应对未知的挑战,切勿沉迷于舒适安逸的生活之中。

尤其是在今天这个物质生活日益丰富、科技发展日新月异的社会背景下,我们更应时刻提醒自己,不要沉迷于舒适安逸的生活之中,时刻警惕“安乐”背后的隐形陷阱,时刻怀有危机意识,将困难和挑战视为鞭策我们前进的动力,而非安于现状的理由。

明确:

1.联系实际谈谈你对“生于忧患而死于安乐”的理解。

文本探究

①商纣王自幼聪敏过人,继位后,重视农桑,社会生产力发展,国力强盛。但在位后期,居功自傲,过着穷奢极欲的生活,牧野之战后,焚火而亡。

②越王勾践,卧薪尝胆,十年磨一剑,最终复国;吴王夫差,醉生梦死,狂妄自大,最终身死国灭。

明确:

2.举出历史故事中证明“生于忧患,死于安乐”这一论点的例子。

本文运用排比,句式灵活,形式多样,从个别到一般,从个人到国家,归纳出作者的观点。文章名言警句迭出,句式工整,闪耀着哲理的光芒。让我们再次诵读本文,感受先哲的智慧。

总结新课

布置作业

1.背诵全文,积累名言警句。

2.阅读孟子相似语言风格的其他文章,感受孟子思想。

八年级上册第六单元

教学目标

1.借助注释读懂课文,了解主要内容。

2.反复诵读,理清文章的论证思路。

3.领会文中“生于忧患,死于安乐”的道理,树立正确的人生观、价值观。

今天,老师要给同学们先讲一个故事。从前,有一只青蛙,不经意间跌入了一锅滚烫的开水中,痛楚令它迅速跳出了锅。然而第二次,青蛙再次误入那口尚未煮沸的锅中,这时的它感觉舒适无比,随着水温逐渐升高,青蛙在温水中逐渐丧失了警觉,最终在这舒适的水温中丧生。为何青蛙在沸水中能逃生,却在温水中却丧失了生命呢?今天,我们一同探讨《生于忧患,死于安乐》这篇孟子所著的文章,从中寻找答案。

导入新课

生于忧患,死于安乐

舜/发于/畎(quǎn)亩之中,傅说(yuè)/举于/版筑之间,胶鬲(gé)/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖(áo)/举于/海,百里奚(xī)/举于/市。故/天将降大任/于是人也,必先/苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空(kòng)乏/其身,行拂(fú)乱/其所为,所以/动心/忍性,曾(zēng)益/其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入/则无/法家拂(bì)士,出/则无/敌国外患者,国恒亡。然后知/生于忧患/而死于安乐也。

朗读课文

朗读课文,注意课文的朗读停顿与字音,在文中标记字音、停顿、重音。

积累文言知识,把握文章大意

探究任务

积累本文的文言知识,借助注释和工具书理解文章大意。

探究方法:

1.学生自读课文,小组合作交流,解答文中字词解释的疑难问题。

2.小组合作,梳理本课的文言知识。

3.结合注释,借助工具书翻译课文。

4.班级内交流分享,师生共同补充。

积累文言知识,把握文章大意

探究成果:

舜发于畎亩之中(古义:兴起,指被任用。今义:送出;交付)

傅说举于版筑之间(古义:捣土用的杵。今义:建筑;修建)

管夷吾举于士(古义:狱官。今义:军人)

征于色,发于声(古义:征验、表现。今义:征讨)

1.古今异义。

积累文言知识,把握文章大意

2.一词多义

(3)通假字

亲戚畔之(同“叛”,背叛)

(1)发

舜发于畎亩之中 (兴起,指被任用)

发于声 (显露、流露)

(2)士

管夷吾举于士 (狱官)

入则无法家拂士 (贤士)

积累文言知识,把握文章大意

3.词类活用

必先苦其心志(形容词的使动用法,使……痛苦)

人恒过(名词用作动词,犯错误)

入则无法家拂士,出则无敌国外患者(均为动词作状语,入在国内,出在国外)

积累文言知识,把握文章大意

4.通假字

曾益其所不能(同“增”,增加)

困于心,衡于虑(同“横”,梗塞、不顺)

入则无法家拂士(同“弼”,辅佐)

积累文言知识,把握文章大意

5.译文:

舜从田野中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被起用,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从奴隶市场里被赎买回来而登上了相位。所以上天将要下达重大的使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来使他的内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断地增长才干。

积累文言知识,把握文章大意

5.译文:

一个人常犯错误,这样以后才能改正;在内心忧困,在思虑上阻塞,这样以后才能有所作为;(因为思虑),面容憔悴,吟咏叹息,这样以后才能想明白。一个国家,在国内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外如果没有与自己势力、地位相等的邻国和来自外部的祸患,这个国家就往往会灭亡。这样以后,人们才明白,因有忧患而得以生存,因沉迷安乐而衰亡的道理了。

文本探究

1.本文的中心论点是什么?

明确:

“生于忧患,死于安乐。”

文本探究

2.思考第一段开头六个历代人物故事的写作用意。

舜——农民;傅说——苦力;胶鬲——商贩;管夷吾——囚徒;孙叔敖——隐士;百里奚——奴隶。

开篇连用六个古代名人事例构成排比,他们都出身卑微,历经磨难,终成伟业。从多个角度有力地证明了“苦”“劳”“饿”等艰苦的生活条件不能阻挡人成才,相反在艰苦的条件下促使人“动心忍性”,反而“曾益其所不能”,“逆境出人才”、“英雄多磨难”。排比句式的使用,使文章读起来也更有气势。

作者由他们经受磨难而成就大事业的例子归纳出“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳起筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”的结论,让人不能不信服。

明确:

3.课文第二段是从哪些方面来说理的?

文本探究

先提出人要“作”(振作)、“喻”(了解、明白),要成就大业,还要重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”“征于色,发于声,而后喻”的观点。

作者从个人主观角度正面论证经受磨炼的好处,继而从国家兴亡角度反面进一步论证经受磨炼的好处,运用对比的手法,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后归纳推出本文的中心论点——“生于忧患、死于安乐”。

明确:

文本探究

思想——苦其心志;生活——劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身;行为——行拂乱其所为;目的——动心忍性,曾益其所不能。

明确:

4.担当大任的人必须从哪些方面经受艰苦磨难?磨炼的目的是什么?

“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。”成才还需要人的主观努力。可见人要成才,自身的努力和艰苦的环境皆不可少。

明确:

5.人要有所成就,除了艰苦的环境,还需自身怎么做?结合自身成功经历说说你的理解。

拓展提升

“生于忧患而死于安乐”这一观点,犹如一面明镜,映照出历史长河中无数先贤的智慧与经验,历经历史长河的无数事实证明其正确性。在不断变迁、充满挑战的世界中,一个人、一个民族、一个国家若想保持持久的发展活力与竞争力,就必须时刻保持清醒的头脑,对内审视自我,对外洞察环境,不断磨砺意志,提升能力,以应对未知的挑战,切勿沉迷于舒适安逸的生活之中。

尤其是在今天这个物质生活日益丰富、科技发展日新月异的社会背景下,我们更应时刻提醒自己,不要沉迷于舒适安逸的生活之中,时刻警惕“安乐”背后的隐形陷阱,时刻怀有危机意识,将困难和挑战视为鞭策我们前进的动力,而非安于现状的理由。

明确:

1.联系实际谈谈你对“生于忧患而死于安乐”的理解。

文本探究

①商纣王自幼聪敏过人,继位后,重视农桑,社会生产力发展,国力强盛。但在位后期,居功自傲,过着穷奢极欲的生活,牧野之战后,焚火而亡。

②越王勾践,卧薪尝胆,十年磨一剑,最终复国;吴王夫差,醉生梦死,狂妄自大,最终身死国灭。

明确:

2.举出历史故事中证明“生于忧患,死于安乐”这一论点的例子。

本文运用排比,句式灵活,形式多样,从个别到一般,从个人到国家,归纳出作者的观点。文章名言警句迭出,句式工整,闪耀着哲理的光芒。让我们再次诵读本文,感受先哲的智慧。

总结新课

布置作业

1.背诵全文,积累名言警句。

2.阅读孟子相似语言风格的其他文章,感受孟子思想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读