6 国行公祭,为佑世界和平 教学课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 国行公祭,为佑世界和平 教学课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 17:24:08 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

国行公祭,为佑世界和平

八年级上册第一单元

教学目标

1

把握新闻评论的主要内容及结构。

2

了解新闻评论不同于其他新闻体裁的特点。

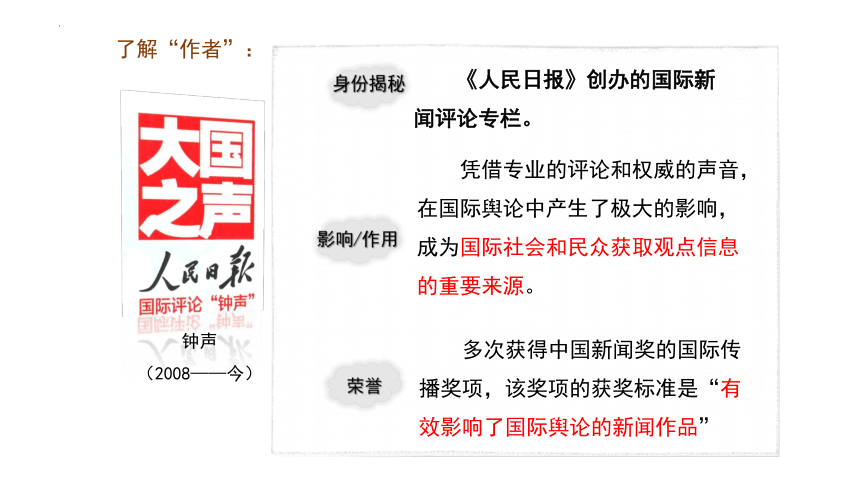

钟声

(2008——今)

《人民日报》创办的国际新闻评论专栏。

多次获得中国新闻奖的国际传播奖项,该奖项的获奖标准是“有效影响了国际舆论的新闻作品”

身份揭秘

影响/作用

荣誉

了解“作者”:

凭借专业的评论和权威的声音,在国际舆论中产生了极大的影响,成为国际社会和民众获取观点信息的重要来源。

写作背景

1937年12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过,决定将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。决定的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严和历史正义、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大屠杀80周年纪念日,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切悼念南京大屠杀的无辜死难者,警醒世人,牢记历史,珍爱和平!

知识链接

创设情境,导入新课

学校广播站现面向全体学生招聘新闻小记者,有意向的学生均可报名。今天我们就通过《国行公祭,为佑世界和平》这篇新闻评论,来检测同学们有没有成为小记者的潜力。今天的测试有四个环节:

(1)了解新闻体裁

(2)精准把握内容

(3)把握评论手法

(4)具有独立写作新闻报

道的能力。

检查预习

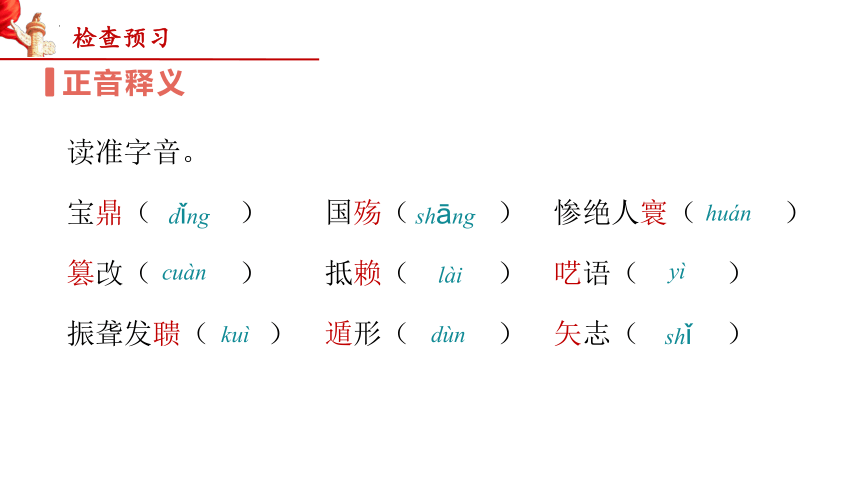

读准字音。

宝鼎( ) 国殇( ) 惨绝人寰( )

篡改( ) 抵赖( ) 呓语( )

振聋发聩( ) 遁形( ) 矢志( )

dǐng

shāng

cuàn

lài

kuì

huán

yì

dùn

shǐ

正音释义

检查预习

解释词语。

〔国殇〕

〔初衷〕

〔杀戮〕

〔篡改〕

〔矢志〕

为国牺牲的人。这里指死难的军民。

最初的心愿。

杀害(多指大量地);屠杀。

别有用心地改动或曲解。

发誓立志。

正音释义

作为小记者要了解各种新闻的体裁,本文是一篇在国家第四个南京大屠杀死难者公祭日当天刊发的新闻评论。那么,什么是新闻评论呢?

检测预习,了解新闻体裁

新闻评论,是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体,属于论说文的范畴。简单的说,就是评论一件事情、一个问题,或者几件事情、几个问题。

明确:

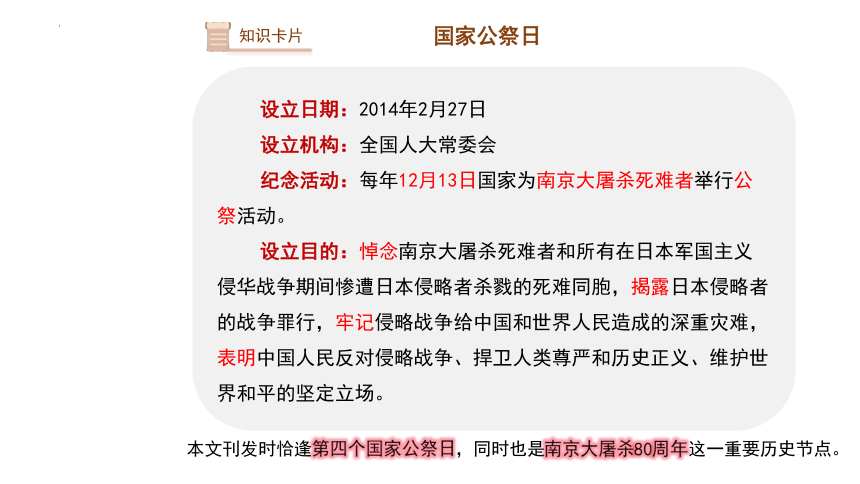

知识卡片

设立日期:2014年2月27日

设立机构:全国人大常委会

纪念活动:每年12月13日国家为南京大屠杀死难者举行公祭活动。

设立目的:悼念南京大屠杀死难者和所有在日本军国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞,揭露日本侵略者的战争罪行,牢记侵略战争给中国和世界人民造成的深重灾难,表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严和历史正义、维护世界和平的坚定立场。

本文刊发时恰逢第四个国家公祭日,同时也是南京大屠杀80周年这一重要历史节点。

国家公祭日

检测预习,了解新闻体裁

新闻评论的主要特征:

①与其他评论一样,有论点、论据、论证三要素组成,具有政策性,针对性,时效性和准确性;

②在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;

③立意新颖,论述精当,文采斐然;

④大众视角,公民写作。

明确:

作为小记者要了解各种新闻的体裁,本文是一篇在国家第四个南京大屠杀死难者公祭日当天刊发的新闻评论。那么,什么是新闻评论呢?

定义:新闻评论是就有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

分类:社论、评论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等。

了解新闻评论

文学常识

1.就事论理,新闻性强:议题重大,广泛关注,配发消息,及时评述。

2.导向正确,思想性强:宣示观点,纠正谬误,引导舆论,有的放矢。

3.科学合理,便于传播:说理明快,有理有据,深入浅出,贴近读者。

特点

速读课文,明确作者观点,画出支撑作者观点的新闻事实。

观点:不忘历史,维护和平。

事实:①全世界的正义之士纪念死难者的事例;②日本右翼分子否认历史;③日内瓦、联合国对日本的态度;④《纽约时报》对日本罪行的报道。

总结:新闻评论就是就事论理。

明确:

默读新闻,精准把握内容

深入探究,把握评论手法

作者是怎样来论证自己的观点的?采用了哪些方法?有什么好处?

(1)举例论证:

用美国、加拿大、日本等国家媒体和组织以不同的方式纪念南京大屠杀死难者的做法,具体说明南京大屠杀的历史不可能被忘却,表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。结构上承接上文,具体阐述全世界正义之士的表现,印证前文。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

明确:

深入探究,把握评论手法

(2)对比论证:

通过对比,揭示日本右翼分子的丑恶行径,呼唤人们更加珍惜和平,热爱和平。

(3)引用论证:

直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。另一方面,与下文南京成为国际和平城市形成对比,突出和平的珍贵。

开篇引用铭文,结构上照应题目,便于引出下文。内容上引用宝鼎铭文,一方面点明文章的内容,增强现场感;另一方面丰富文章的内容,增添表现力。

明确:

作者是怎样来论证自己的观点的?采用了哪些方法?有什么好处?

深入探究,把握评论手法

本文是怎样选择新闻事实的?文中的新闻事实有怎样的表达效果?

1.各自阅读课文,用绿色笔画出引述的正面新闻事实、用灰色笔画出引述的反面新闻事实。

2.小组分工,每人负责2个自然段,数一数,文中一共引述了多少新闻事实。

3.小组讨论,分析一下引述的正反两类事实在文中起到了怎样的作用。

4.小组交流,说说这些新闻事实有什么表达效果,派代表发言。

过程安排

深入探究,把握评论手法

《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题……加拿大安大略省议会于2017年10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣迭戈市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

①

②

③

④

⑤

不厌其多

正面事实多,体现出牢记历史、坚持正义是人心所向。

覆盖面广

涉及多个层面(政府议会、新闻媒体、文教部门、一般民众),多个类型(刊发文章、通过议案、树碑立传、展开研究)。

深入探究,把握评论手法

本文在词语使用上有哪些比较突出的特点?

1.各自阅读课文,圈画出你认为用得好的词语,并在书上进行旁批。

2.组内交流,每人选择自己认为作者用得好的2个词语说一说自己的旁批。

3.在大家分享内容的基础上,小组交流,归纳这些词语的特点。

4.小组成员共同组织语言,选派代表发言。

过程安排

深入探究,把握评论手法

但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固。

南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。

修饰“顽固”

修饰“梦中呓语”

准确地表现出日本右翼否认、歪曲历史并非一时之举,而是长期行为。

略带嘲讽地表现出右翼分子们“失道寡助”的可悲可耻。

思维导图

国

行

公

祭

,

为

佑

世

界

和

平

第一部分(1)紧扣题目,明确提出观点。

第二部分(2-4)正反对比论证,结合史实,警示世人。

第三部分(5-6)回顾历史,照应开头,重申论点。

用词准确

微言大义

牢记历史

维护和平

课堂小结

这则新闻评论围绕第四个南京大屠杀死难者国家公祭日这一事件展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,紧扣“牢记历史,维护和平”这一观点,引用大量新闻事实加以阐述,表达了中国维护世界和平的坚定信念。

通过学习这篇新闻评论,相信大家对历史有了更深的思考,对和平与正义有了更多的热爱。希望大家能够多关注新闻时事,养成思考的习惯,拥有正确的思想立场。

结合所学新闻评论的特点,选择近一个月内发生的国际或国内新闻事件,撰写一则新闻评论。

布置作业

阅读新闻作品

关注社会生活

国行公祭,为佑世界和平

八年级上册第一单元

教学目标

1

把握新闻评论的主要内容及结构。

2

了解新闻评论不同于其他新闻体裁的特点。

钟声

(2008——今)

《人民日报》创办的国际新闻评论专栏。

多次获得中国新闻奖的国际传播奖项,该奖项的获奖标准是“有效影响了国际舆论的新闻作品”

身份揭秘

影响/作用

荣誉

了解“作者”:

凭借专业的评论和权威的声音,在国际舆论中产生了极大的影响,成为国际社会和民众获取观点信息的重要来源。

写作背景

1937年12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万中国同胞惨遭杀戮,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过,决定将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。决定的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严和历史正义、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大屠杀80周年纪念日,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切悼念南京大屠杀的无辜死难者,警醒世人,牢记历史,珍爱和平!

知识链接

创设情境,导入新课

学校广播站现面向全体学生招聘新闻小记者,有意向的学生均可报名。今天我们就通过《国行公祭,为佑世界和平》这篇新闻评论,来检测同学们有没有成为小记者的潜力。今天的测试有四个环节:

(1)了解新闻体裁

(2)精准把握内容

(3)把握评论手法

(4)具有独立写作新闻报

道的能力。

检查预习

读准字音。

宝鼎( ) 国殇( ) 惨绝人寰( )

篡改( ) 抵赖( ) 呓语( )

振聋发聩( ) 遁形( ) 矢志( )

dǐng

shāng

cuàn

lài

kuì

huán

yì

dùn

shǐ

正音释义

检查预习

解释词语。

〔国殇〕

〔初衷〕

〔杀戮〕

〔篡改〕

〔矢志〕

为国牺牲的人。这里指死难的军民。

最初的心愿。

杀害(多指大量地);屠杀。

别有用心地改动或曲解。

发誓立志。

正音释义

作为小记者要了解各种新闻的体裁,本文是一篇在国家第四个南京大屠杀死难者公祭日当天刊发的新闻评论。那么,什么是新闻评论呢?

检测预习,了解新闻体裁

新闻评论,是媒体编辑部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体,属于论说文的范畴。简单的说,就是评论一件事情、一个问题,或者几件事情、几个问题。

明确:

知识卡片

设立日期:2014年2月27日

设立机构:全国人大常委会

纪念活动:每年12月13日国家为南京大屠杀死难者举行公祭活动。

设立目的:悼念南京大屠杀死难者和所有在日本军国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞,揭露日本侵略者的战争罪行,牢记侵略战争给中国和世界人民造成的深重灾难,表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严和历史正义、维护世界和平的坚定立场。

本文刊发时恰逢第四个国家公祭日,同时也是南京大屠杀80周年这一重要历史节点。

国家公祭日

检测预习,了解新闻体裁

新闻评论的主要特征:

①与其他评论一样,有论点、论据、论证三要素组成,具有政策性,针对性,时效性和准确性;

②在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;

③立意新颖,论述精当,文采斐然;

④大众视角,公民写作。

明确:

作为小记者要了解各种新闻的体裁,本文是一篇在国家第四个南京大屠杀死难者公祭日当天刊发的新闻评论。那么,什么是新闻评论呢?

定义:新闻评论是就有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

分类:社论、评论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等。

了解新闻评论

文学常识

1.就事论理,新闻性强:议题重大,广泛关注,配发消息,及时评述。

2.导向正确,思想性强:宣示观点,纠正谬误,引导舆论,有的放矢。

3.科学合理,便于传播:说理明快,有理有据,深入浅出,贴近读者。

特点

速读课文,明确作者观点,画出支撑作者观点的新闻事实。

观点:不忘历史,维护和平。

事实:①全世界的正义之士纪念死难者的事例;②日本右翼分子否认历史;③日内瓦、联合国对日本的态度;④《纽约时报》对日本罪行的报道。

总结:新闻评论就是就事论理。

明确:

默读新闻,精准把握内容

深入探究,把握评论手法

作者是怎样来论证自己的观点的?采用了哪些方法?有什么好处?

(1)举例论证:

用美国、加拿大、日本等国家媒体和组织以不同的方式纪念南京大屠杀死难者的做法,具体说明南京大屠杀的历史不可能被忘却,表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。结构上承接上文,具体阐述全世界正义之士的表现,印证前文。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

明确:

深入探究,把握评论手法

(2)对比论证:

通过对比,揭示日本右翼分子的丑恶行径,呼唤人们更加珍惜和平,热爱和平。

(3)引用论证:

直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。另一方面,与下文南京成为国际和平城市形成对比,突出和平的珍贵。

开篇引用铭文,结构上照应题目,便于引出下文。内容上引用宝鼎铭文,一方面点明文章的内容,增强现场感;另一方面丰富文章的内容,增添表现力。

明确:

作者是怎样来论证自己的观点的?采用了哪些方法?有什么好处?

深入探究,把握评论手法

本文是怎样选择新闻事实的?文中的新闻事实有怎样的表达效果?

1.各自阅读课文,用绿色笔画出引述的正面新闻事实、用灰色笔画出引述的反面新闻事实。

2.小组分工,每人负责2个自然段,数一数,文中一共引述了多少新闻事实。

3.小组讨论,分析一下引述的正反两类事实在文中起到了怎样的作用。

4.小组交流,说说这些新闻事实有什么表达效果,派代表发言。

过程安排

深入探究,把握评论手法

《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题……加拿大安大略省议会于2017年10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣迭戈市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

①

②

③

④

⑤

不厌其多

正面事实多,体现出牢记历史、坚持正义是人心所向。

覆盖面广

涉及多个层面(政府议会、新闻媒体、文教部门、一般民众),多个类型(刊发文章、通过议案、树碑立传、展开研究)。

深入探究,把握评论手法

本文在词语使用上有哪些比较突出的特点?

1.各自阅读课文,圈画出你认为用得好的词语,并在书上进行旁批。

2.组内交流,每人选择自己认为作者用得好的2个词语说一说自己的旁批。

3.在大家分享内容的基础上,小组交流,归纳这些词语的特点。

4.小组成员共同组织语言,选派代表发言。

过程安排

深入探究,把握评论手法

但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固。

南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。

修饰“顽固”

修饰“梦中呓语”

准确地表现出日本右翼否认、歪曲历史并非一时之举,而是长期行为。

略带嘲讽地表现出右翼分子们“失道寡助”的可悲可耻。

思维导图

国

行

公

祭

,

为

佑

世

界

和

平

第一部分(1)紧扣题目,明确提出观点。

第二部分(2-4)正反对比论证,结合史实,警示世人。

第三部分(5-6)回顾历史,照应开头,重申论点。

用词准确

微言大义

牢记历史

维护和平

课堂小结

这则新闻评论围绕第四个南京大屠杀死难者国家公祭日这一事件展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,紧扣“牢记历史,维护和平”这一观点,引用大量新闻事实加以阐述,表达了中国维护世界和平的坚定信念。

通过学习这篇新闻评论,相信大家对历史有了更深的思考,对和平与正义有了更多的热爱。希望大家能够多关注新闻时事,养成思考的习惯,拥有正确的思想立场。

结合所学新闻评论的特点,选择近一个月内发生的国际或国内新闻事件,撰写一则新闻评论。

布置作业

阅读新闻作品

关注社会生活

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读