2015-2016学年人民版必修三专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年人民版必修三专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 58.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-25 18:01:24 | ||

图片预览

文档简介

专题四

20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试

一、单选题(本大题共15小题,共60分)

1.

国民革命时期,孙中山新三民主义与中国共产党的民主革命纲领中最基本的相同点是:

A.驱除鞑虏,恢复中华

B.节制资本

C.打倒列强,除军阀

D.平均地权

2.

“建设之首要在民生。……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与种种公共之需。”据此判断孙中山先生的民生主张为

A.将土地平均分配给农民

B.地方政府应享有高度自治

C.解决以土地为核心的财富分配问题

D.建立福利社会

3.

“改造中国、拯救人民之路到底在何方?”1923年前后,在孙中山经历了一次次的失败之后发出了这样的疑问时,你应该这样地回答他:

A.暂时放弃政治革命,先发展资本主义,壮大资产阶级力量后卷土重来

B.继续承认欧美等资本主义国家在华利益,以寻求其更大更广泛的支持

C.采取更灵活的革命策略,争取更多的军阀倒向革命者,建立和巩固政权

D.真正的革命力量在人民群众之中,联合中共,广泛发动人民群众,推翻帝国主义出中国

4.

毛泽东思想是马克思主义中国化的产物。下列红色旅游景点最能见证毛泽东思想形成比较完整的理论体系的是:

A.革命摇篮井冈山

( http: / / www.21cnjy.com )

B.遵义会议旧址

( http: / / www.21cnjy.com )

C.延安窑洞

( http: / / www.21cnjy.com )

D.西柏坡

( http: / / www.21cnjy.com )

5.

1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

6.

毛泽东“从欧洲借来的不是机器、宗教或自由制度的蓝本,而是共产主义。他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人——中国起死回生。”

毛泽东“领导中国起死回生”的关键是

A.以马克思主义为的指导

B.走中国特色的革命道路

C.采取机动灵活的战略战术

D.团结和依靠广大人民群众

7.孙中山在《民报·发刊词》中指出:“然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌。”孙中山“防患于未然”的办法是

A.进行民族革命,推翻满洲贵族统治 B.进行政治革命,改变国家政体

C.进行社会革命,“平均地权” D.进行产业革命,发展资本主义

8.王鸿生在《历史的瀑布与峡谷》中认为近代的某一思想是“以民道代天道”,是“有民无天”的新道统,是“翻天”,让民“顶天立地”。这一思想应是( )

A.变法维新 B.三民主义

C.民主科学 D.社会主义

9.

美国一位历史学家说:“共产党的多数领导人被蒋介石杀害,但也有些人逃进了华南山区。他们的领导人之一是毛泽东,毛泽东无视莫斯科的第三国际,制定出新的革命策略。”材料中“新的革命策略”是指(

)

A.采用农村包围城市的策略 B.开展武装起义的策略

C.实行党领导军队的策略 D.开展敌后抗日根据地的策略

10.孙中山曾说:“有了这种以养民为目的的好主义,从前不好的资本制度便可以打破。但是……不能够马上推翻。”该段材料表明孙中山

A.揭示了资本主义不公平的根源

B.放弃了资产阶级共和国的信念

C.主张用民生主义改良资本主义

D.接受了社会主义思想

11.1985年邓小平说“改革是中国第二次革命”,其本质含义是

A.改变陈旧落后的思想观念 B.把工作重心转移到经济建设上来

C.解放和发展生产力

D.改革不适应经济发展的管理体制

12.

“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时(

)

A.革命的主要目的是移风易俗

B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心

D.反对帝国主义成为思想主流

13.1918年,孙中山致电苏维埃政府说:“中国革命党对于贵国革命党员之艰苦卓绝的奋斗表示极大的敬意,而且更希望中俄两国革命党团结一致,共同奋斗。”这表明孙中山( )

①以俄为师,探寻新的革命道路 ②思想观念开始发生重大转变 ③萌生与中共合作的愿望 ④具有无产阶级革命倾向

A.③④ B.①②④

C.①② D.①②③

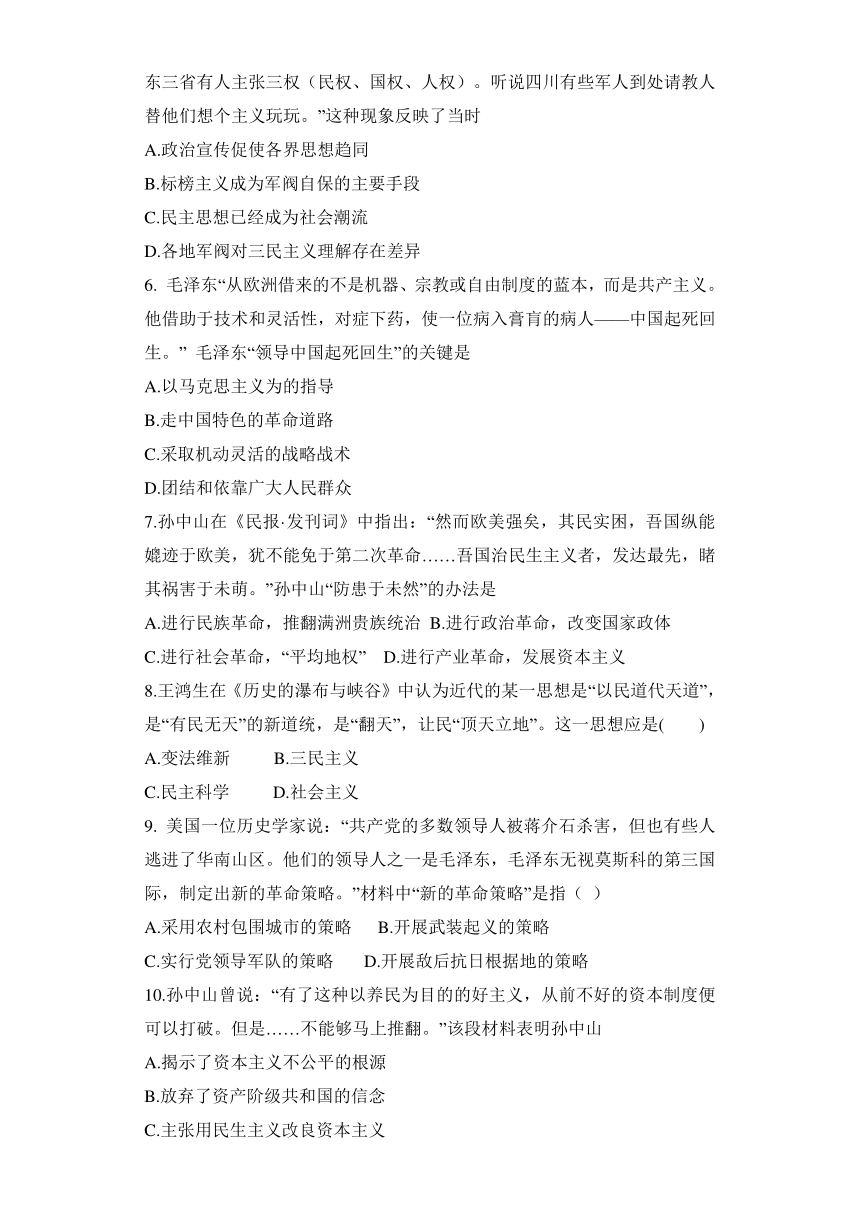

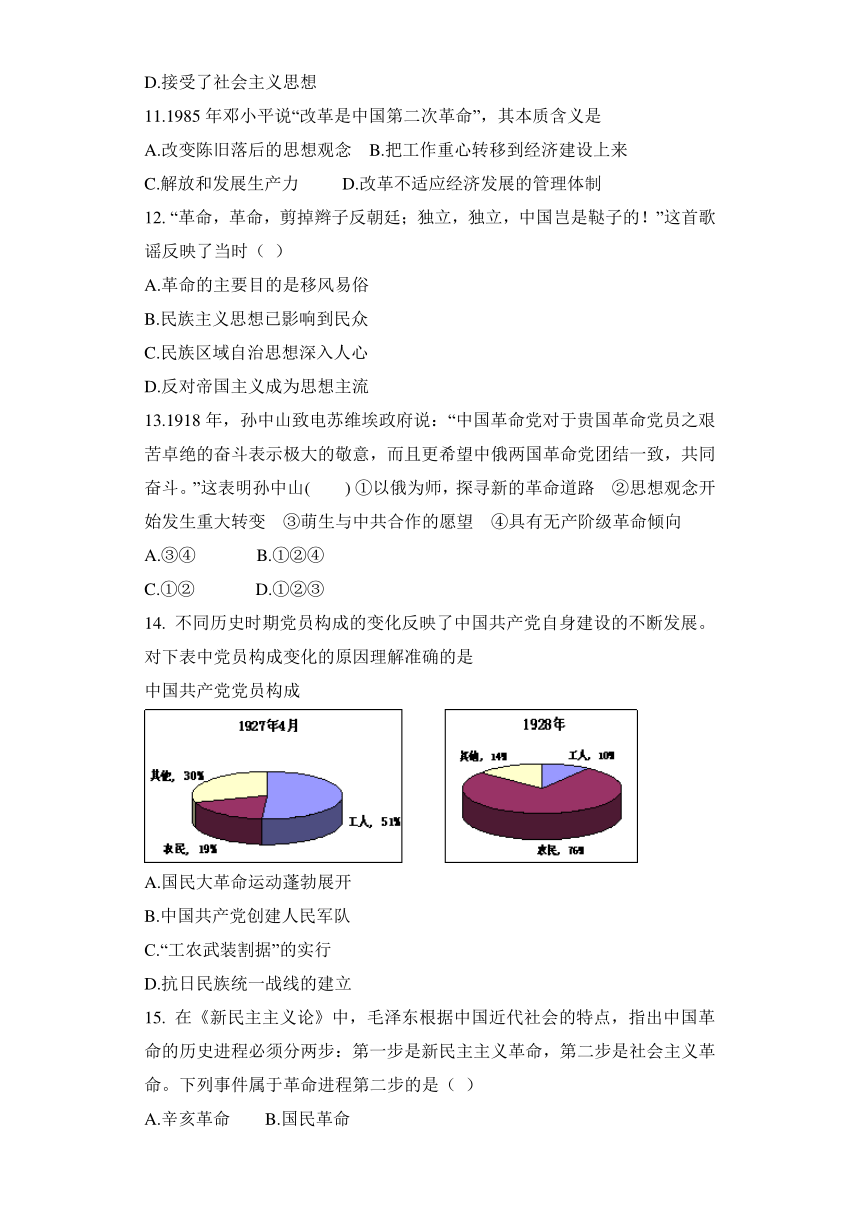

14.

不同历史时期党员构成的变化反映了中国共产党自身建设的不断发展。对下表中党员构成变化的原因理解准确的是

中国共产党党员构成

( http: / / www.21cnjy.com )

A.国民大革命运动蓬勃展开

B.中国共产党创建人民军队

C.“工农武装割据”的实行

D.抗日民族统一战线的建立

15.

在《新民主主义论》中,毛泽东根据中国近代社会的特点,指出中国革命的历史进程必须分两步:第一步是新民主主义革命,第二步是社会主义革命。下列事件属于革命进程第二步的是(

)

A.辛亥革命 B.国民革命

C.解放战争 D.三大改造

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

16.阅读材料,回答问题。

材料一

( http: / / www.21cnjy.com )

世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。……近时志士舌敝唇枯,惟企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困……吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次之革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命(即民权主义)、社会革命(即民生主义)毕其功于一役。

——《民报·发刊词》

材料二

中国同盟会成立后,以孙中山为首的革命派与以康有为为代表的保皇派围绕着土地政策展开激烈论战。保皇派坚决反对革命派的土地政策,攻击革命派“平均地权”“土地国有”政策危害国本,煽动下等社会革命,制造社会动乱。革命派指出:天下田应为天下人同耕。地主垄断土地,不劳而获,不利于生产和社会发展,只有“平均地权”“土地国有”政策,才能使生产事业得到发展。

材料三

辛亥革命还只是在微弱的共和思想光环下的王朝更替。关键不在于辛亥革命采取的理论体系,而是应该重新估价中国社会生活的实际发展速度。辛亥革命时中国的社会发展水平,远未达到法国大革命时候的水平。根据现在的研究,明治维新前日本社会的前资本主义发展水平以及国民的识字率都高于中国。

——朱宗震《真假共和》

(1).从生产关系变革的角度说明孙中山民生主义的实质。根据材料一、二并结合所学知识,分析促使孙中山提出民生主义的原因。

(2).材料三称辛亥革命的结局是“王朝更替

( http: / / www.21cnjy.com )”。请指出“王朝更替”的确切含义。并结合材料和所学知识,分析导致上述结局的历史必然性。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料:

上海师范大学历史系教授萧功秦认为,继毛泽东

( http: / / www.21cnjy.com )模式后,又形成了邓小平模式。

邓小平模式是如何从历史上演变过来的 可以用八个字来概括——“路径障碍,试错反弹”,更具体地说,就是极“左”思潮体现的路径,使中国在“文化大革命”中陷入绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,是以邓小平为代表的执政精英在实践与试错中,针对面临的具体矛盾、困难与问题不断进行政策调整。

《邓小平文选》第三卷中体现的改革思想可以用四句话概括:首先,社会主义不是贫困,社会主义就是要让人民过上好日子;其次,要发展生产力;再次,要改革开放,引进国际上先进的科学技术与对发展生产力有用的东西;最后,要有一个稳定的政治环境,因此,就必须坚持四项基本原则。邓小平本人把他的上述思想概括为“一个中心,两个基本点”即以经济建设为中心,一手抓精神文明建设,一手抓物质文化建设。

根据以上材料,结合所学知识,论述邓小平模式。(要求:观点明确,层次分明,史论结合,叙述通顺流畅;300字左右)

专题四

20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试答案

1.C

2.C

3.D

( http: / / www.21cnjy.com )

4.C

5.C

6.B

7.C

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.(1)实质:废除封建土地制度(实

( http: / / www.21cnjy.com )行资本主义土地纲领)。原因:顺应20世纪民生主义的世界潮流;避免重蹈欧美人民贫困、社会动荡的覆辙(或吸取欧美社会贫富悬殊的教训);促进资本主义经济的发展(或促进社会生产的发展);改善民生,缩小贫富差距;缓和社会矛盾,避免新的社会革命。

(2)含义:辛亥革命没有建立真正的民主共和国,中国依然是半殖地半封建社会。必然性:中国资本主义经济落后,民主政治的经济基础薄弱;封建专制旧思想强大,民主共和思想微弱;民众文化素养低下,不利于民主政治的施行;革命派的纲领——三民主义有严重缺陷;资产阶级革命派的两面性,即革命性和妥协性;没有发动广大农民群众,革命派力量单薄。

17.(1)阐明观点。

邓小平模式就是指建设中国特色社会主义道路;它是根据中国的具体国情而提出的。

(2)论述观点。(阐述邓小平模式形成与发展的过程以及包含的内容)

1978年,党的十一届三中全会召开,实现了社会主义建设道路上的伟大转折,作出了实行改革开放、转移党的工作重心、拨乱反正的决策。

1982年,党的“十二大”,首次提出建设有中国特色社会主义;1987年,党的“十三大”提出社会主义初级阶段理论,以及新时期党的基本路线。

1992年,邓小平发表“南方谈话”,明确了社会主义的本质;党的“十四大”提出建立社会主义市场经济体制的目标;1993年,十四届三中全会确立社会主义市场经济的基本框架。

确立以“一国两制”的方针解决祖国统一问题;逐渐建立了具有中国特色的社会主义法律体系。

(3)综述。

综上所述,邓小平模式是根据我国具体国情提出的建设中国特色社会主义道路的理论,是社会主义生产关系的一次自我完善,推动了社会生产力的发展;但邓小平模式不是固定不变的,随着改革开放的深入进行,这种模式也在不断完善、发展。

20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试

一、单选题(本大题共15小题,共60分)

1.

国民革命时期,孙中山新三民主义与中国共产党的民主革命纲领中最基本的相同点是:

A.驱除鞑虏,恢复中华

B.节制资本

C.打倒列强,除军阀

D.平均地权

2.

“建设之首要在民生。……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与种种公共之需。”据此判断孙中山先生的民生主张为

A.将土地平均分配给农民

B.地方政府应享有高度自治

C.解决以土地为核心的财富分配问题

D.建立福利社会

3.

“改造中国、拯救人民之路到底在何方?”1923年前后,在孙中山经历了一次次的失败之后发出了这样的疑问时,你应该这样地回答他:

A.暂时放弃政治革命,先发展资本主义,壮大资产阶级力量后卷土重来

B.继续承认欧美等资本主义国家在华利益,以寻求其更大更广泛的支持

C.采取更灵活的革命策略,争取更多的军阀倒向革命者,建立和巩固政权

D.真正的革命力量在人民群众之中,联合中共,广泛发动人民群众,推翻帝国主义出中国

4.

毛泽东思想是马克思主义中国化的产物。下列红色旅游景点最能见证毛泽东思想形成比较完整的理论体系的是:

A.革命摇篮井冈山

( http: / / www.21cnjy.com )

B.遵义会议旧址

( http: / / www.21cnjy.com )

C.延安窑洞

( http: / / www.21cnjy.com )

D.西柏坡

( http: / / www.21cnjy.com )

5.

1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

6.

毛泽东“从欧洲借来的不是机器、宗教或自由制度的蓝本,而是共产主义。他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人——中国起死回生。”

毛泽东“领导中国起死回生”的关键是

A.以马克思主义为的指导

B.走中国特色的革命道路

C.采取机动灵活的战略战术

D.团结和依靠广大人民群众

7.孙中山在《民报·发刊词》中指出:“然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌。”孙中山“防患于未然”的办法是

A.进行民族革命,推翻满洲贵族统治 B.进行政治革命,改变国家政体

C.进行社会革命,“平均地权” D.进行产业革命,发展资本主义

8.王鸿生在《历史的瀑布与峡谷》中认为近代的某一思想是“以民道代天道”,是“有民无天”的新道统,是“翻天”,让民“顶天立地”。这一思想应是( )

A.变法维新 B.三民主义

C.民主科学 D.社会主义

9.

美国一位历史学家说:“共产党的多数领导人被蒋介石杀害,但也有些人逃进了华南山区。他们的领导人之一是毛泽东,毛泽东无视莫斯科的第三国际,制定出新的革命策略。”材料中“新的革命策略”是指(

)

A.采用农村包围城市的策略 B.开展武装起义的策略

C.实行党领导军队的策略 D.开展敌后抗日根据地的策略

10.孙中山曾说:“有了这种以养民为目的的好主义,从前不好的资本制度便可以打破。但是……不能够马上推翻。”该段材料表明孙中山

A.揭示了资本主义不公平的根源

B.放弃了资产阶级共和国的信念

C.主张用民生主义改良资本主义

D.接受了社会主义思想

11.1985年邓小平说“改革是中国第二次革命”,其本质含义是

A.改变陈旧落后的思想观念 B.把工作重心转移到经济建设上来

C.解放和发展生产力

D.改革不适应经济发展的管理体制

12.

“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时(

)

A.革命的主要目的是移风易俗

B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心

D.反对帝国主义成为思想主流

13.1918年,孙中山致电苏维埃政府说:“中国革命党对于贵国革命党员之艰苦卓绝的奋斗表示极大的敬意,而且更希望中俄两国革命党团结一致,共同奋斗。”这表明孙中山( )

①以俄为师,探寻新的革命道路 ②思想观念开始发生重大转变 ③萌生与中共合作的愿望 ④具有无产阶级革命倾向

A.③④ B.①②④

C.①② D.①②③

14.

不同历史时期党员构成的变化反映了中国共产党自身建设的不断发展。对下表中党员构成变化的原因理解准确的是

中国共产党党员构成

( http: / / www.21cnjy.com )

A.国民大革命运动蓬勃展开

B.中国共产党创建人民军队

C.“工农武装割据”的实行

D.抗日民族统一战线的建立

15.

在《新民主主义论》中,毛泽东根据中国近代社会的特点,指出中国革命的历史进程必须分两步:第一步是新民主主义革命,第二步是社会主义革命。下列事件属于革命进程第二步的是(

)

A.辛亥革命 B.国民革命

C.解放战争 D.三大改造

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

16.阅读材料,回答问题。

材料一

( http: / / www.21cnjy.com )

世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。……近时志士舌敝唇枯,惟企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困……吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次之革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命(即民权主义)、社会革命(即民生主义)毕其功于一役。

——《民报·发刊词》

材料二

中国同盟会成立后,以孙中山为首的革命派与以康有为为代表的保皇派围绕着土地政策展开激烈论战。保皇派坚决反对革命派的土地政策,攻击革命派“平均地权”“土地国有”政策危害国本,煽动下等社会革命,制造社会动乱。革命派指出:天下田应为天下人同耕。地主垄断土地,不劳而获,不利于生产和社会发展,只有“平均地权”“土地国有”政策,才能使生产事业得到发展。

材料三

辛亥革命还只是在微弱的共和思想光环下的王朝更替。关键不在于辛亥革命采取的理论体系,而是应该重新估价中国社会生活的实际发展速度。辛亥革命时中国的社会发展水平,远未达到法国大革命时候的水平。根据现在的研究,明治维新前日本社会的前资本主义发展水平以及国民的识字率都高于中国。

——朱宗震《真假共和》

(1).从生产关系变革的角度说明孙中山民生主义的实质。根据材料一、二并结合所学知识,分析促使孙中山提出民生主义的原因。

(2).材料三称辛亥革命的结局是“王朝更替

( http: / / www.21cnjy.com )”。请指出“王朝更替”的确切含义。并结合材料和所学知识,分析导致上述结局的历史必然性。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料:

上海师范大学历史系教授萧功秦认为,继毛泽东

( http: / / www.21cnjy.com )模式后,又形成了邓小平模式。

邓小平模式是如何从历史上演变过来的 可以用八个字来概括——“路径障碍,试错反弹”,更具体地说,就是极“左”思潮体现的路径,使中国在“文化大革命”中陷入绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,是以邓小平为代表的执政精英在实践与试错中,针对面临的具体矛盾、困难与问题不断进行政策调整。

《邓小平文选》第三卷中体现的改革思想可以用四句话概括:首先,社会主义不是贫困,社会主义就是要让人民过上好日子;其次,要发展生产力;再次,要改革开放,引进国际上先进的科学技术与对发展生产力有用的东西;最后,要有一个稳定的政治环境,因此,就必须坚持四项基本原则。邓小平本人把他的上述思想概括为“一个中心,两个基本点”即以经济建设为中心,一手抓精神文明建设,一手抓物质文化建设。

根据以上材料,结合所学知识,论述邓小平模式。(要求:观点明确,层次分明,史论结合,叙述通顺流畅;300字左右)

专题四

20世纪以来中国重大思想理论成果单元测试答案

1.C

2.C

3.D

( http: / / www.21cnjy.com )

4.C

5.C

6.B

7.C

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.(1)实质:废除封建土地制度(实

( http: / / www.21cnjy.com )行资本主义土地纲领)。原因:顺应20世纪民生主义的世界潮流;避免重蹈欧美人民贫困、社会动荡的覆辙(或吸取欧美社会贫富悬殊的教训);促进资本主义经济的发展(或促进社会生产的发展);改善民生,缩小贫富差距;缓和社会矛盾,避免新的社会革命。

(2)含义:辛亥革命没有建立真正的民主共和国,中国依然是半殖地半封建社会。必然性:中国资本主义经济落后,民主政治的经济基础薄弱;封建专制旧思想强大,民主共和思想微弱;民众文化素养低下,不利于民主政治的施行;革命派的纲领——三民主义有严重缺陷;资产阶级革命派的两面性,即革命性和妥协性;没有发动广大农民群众,革命派力量单薄。

17.(1)阐明观点。

邓小平模式就是指建设中国特色社会主义道路;它是根据中国的具体国情而提出的。

(2)论述观点。(阐述邓小平模式形成与发展的过程以及包含的内容)

1978年,党的十一届三中全会召开,实现了社会主义建设道路上的伟大转折,作出了实行改革开放、转移党的工作重心、拨乱反正的决策。

1982年,党的“十二大”,首次提出建设有中国特色社会主义;1987年,党的“十三大”提出社会主义初级阶段理论,以及新时期党的基本路线。

1992年,邓小平发表“南方谈话”,明确了社会主义的本质;党的“十四大”提出建立社会主义市场经济体制的目标;1993年,十四届三中全会确立社会主义市场经济的基本框架。

确立以“一国两制”的方针解决祖国统一问题;逐渐建立了具有中国特色的社会主义法律体系。

(3)综述。

综上所述,邓小平模式是根据我国具体国情提出的建设中国特色社会主义道路的理论,是社会主义生产关系的一次自我完善,推动了社会生产力的发展;但邓小平模式不是固定不变的,随着改革开放的深入进行,这种模式也在不断完善、发展。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史