6 国行公祭 为佑世界和平 课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

6 国行公祭 为佑世界和平

新课导入

1937年12月13日,侵华日军侵入南京并进行了惨绝人寰的大屠杀,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国

背景链接

家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀中的无辜死难者,并警示世人铭记历史,勿忘伤痛,共同捍卫世界和平!

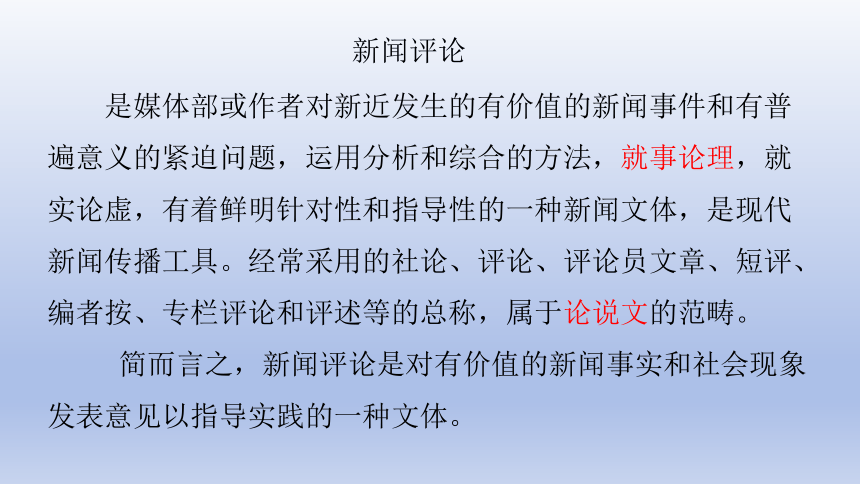

是媒体部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体,是现代新闻传播工具。经常采用的社论、评论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于论说文的范畴。

简而言之,新闻评论是对有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

新闻评论

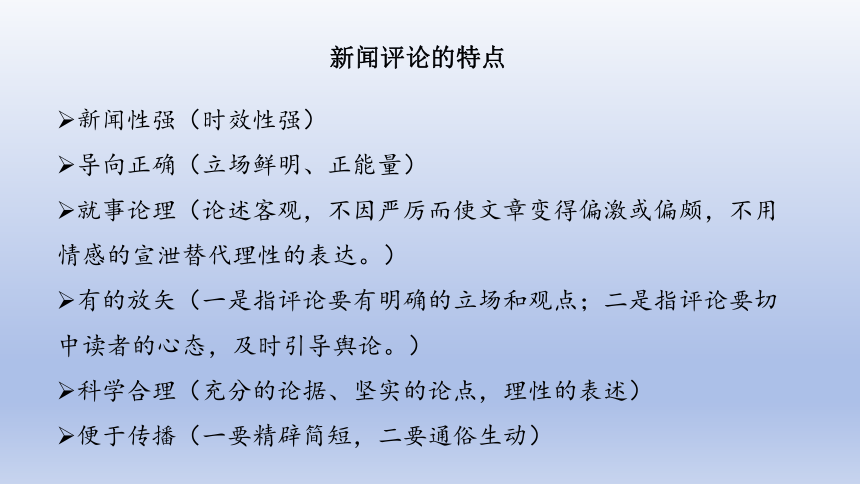

新闻性强(时效性强)

导向正确(立场鲜明、正能量)

就事论理(论述客观,不因严厉而使文章变得偏激或偏颇,不用情感的宣泄替代理性的表达。)

有的放矢(一是指评论要有明确的立场和观点;二是指评论要切中读者的心态,及时引导舆论。)

科学合理(充分的论据、坚实的论点,理性的表述)

便于传播(一要精辟简短,二要通俗生动)

新闻评论的特点

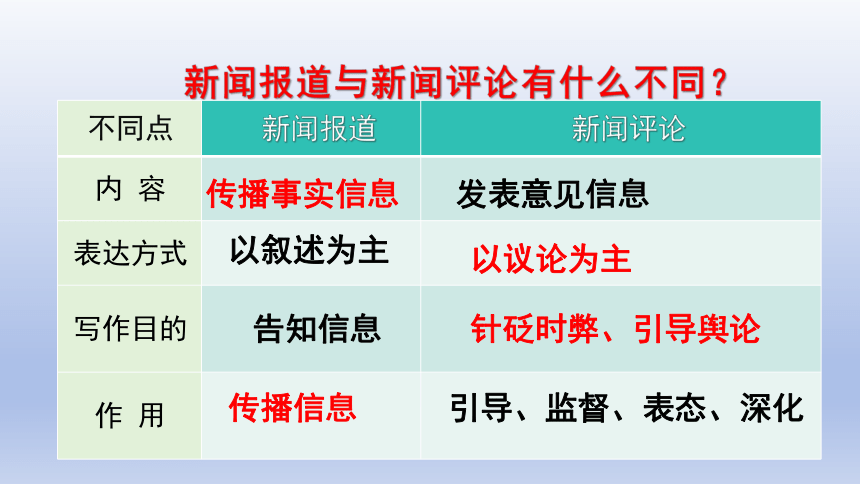

新闻报道与新闻评论有什么不同?

不同点 新闻报道 新闻评论

内 容

表达方式

写作目的

作 用

针砭时弊、引导舆论

告知信息

以叙述为主

传播事实信息

发表意见信息

以议论为主

引导、监督、表态、深化

传播信息

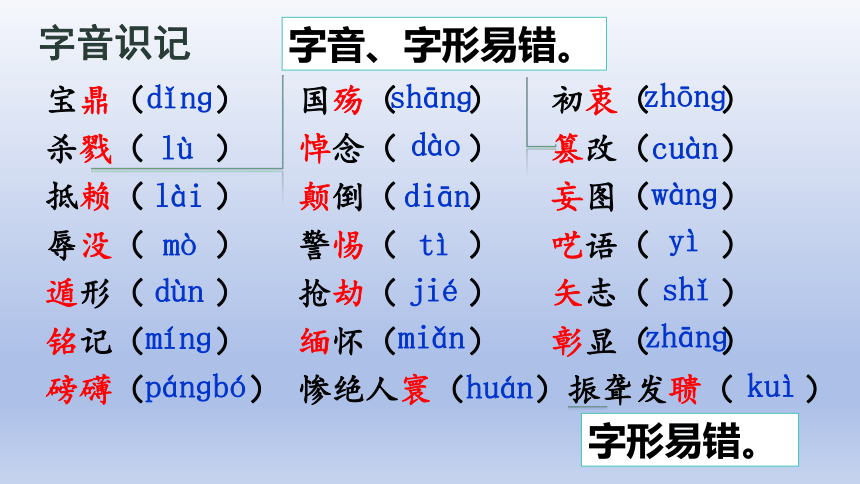

字音识记

宝鼎( ) 国殇( ) 初衷( )

杀戮( ) 悼念( ) 篡改( )

抵赖( ) 颠倒( ) 妄图( )

辱没( ) 警惕( ) 呓语( )

遁形( ) 抢劫( ) 矢志( )

铭记( ) 缅怀( ) 彰显( )

磅礴( ) 惨绝人寰( )振聋发聩( )

dǐnɡ

lù

zhōnɡ

dào

cuàn

lài

diān

mò

tì

yì

dùn

mínɡ

shǐ

shānɡ

wànɡ

jié

miǎn

zhānɡ

pánɡbó

huán

kuì

字音、字形易错。

字形易错。

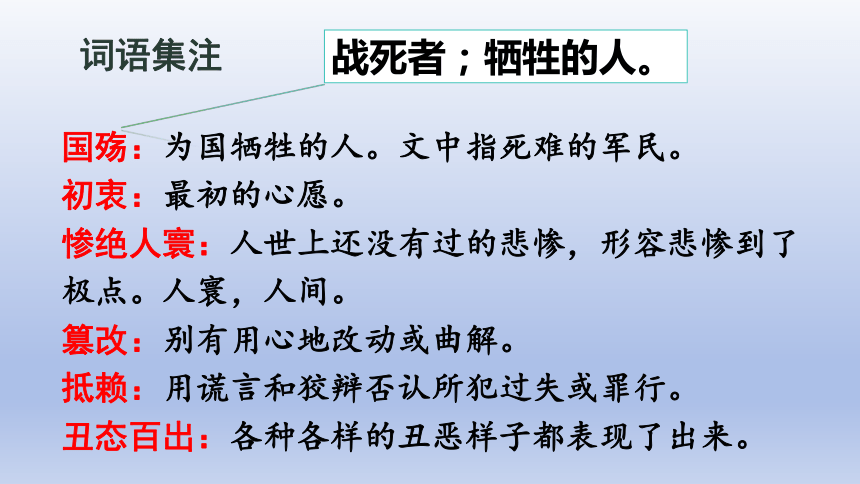

国殇:为国牺牲的人。文中指死难的军民。

初衷:最初的心愿。

惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

篡改:别有用心地改动或曲解。

抵赖:用谎言和狡辩否认所犯过失或罪行。

丑态百出:各种各样的丑恶样子都表现了出来。

战死者;牺牲的人。

词语集注

呓语:梦话。

振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

一以贯之:泛指用一种思想理论贯穿于始终。

彰显:鲜明地显示。

一般不用来形容声音大。

不可望文生义,简单地代指大海、田地。

初读课文

认真阅读课文,捕捉课文中的关键句子、词语,记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读课文时解决。

1.划分文章层次。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

第一部分(①):简述第四次南京大屠杀国家公祭日的基本情况

第二部分(②-④):阐明了国家公祭的必要性和意义

第三部分(⑤-⑥):表达了中国捍卫世界和平的坚定信念

划分文章层次,概括每部分大意

分层概括

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”

开头引用宝鼎铭文有什么作用?

用简洁凝练的语言引出后文新闻报道的内容,丰富文章的内容,增强文章的表现力。

1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。

这一句属于哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。补充说明报道的历史背景。

时间

遇难人数

读第②自然段,说说这一自然段在文中有什么作用?

内容:用美国、加拿大、日本等国家以不同的方式纪念南京大屠杀死难者的做法,具体说明南京大屠杀的历史不可能被忘却。

结构:承接上文,具体阐述全世界正义之士的表现,印证前文。

第三段交代“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在?

在内容上,交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性;

在结构上,与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平的严峻形势。

第二、三自然段,看看这两段分别写了什么,有什么作用?

第二段主要列举了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者。表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。

第三段主要列举了日本右翼分子否认历史的一系列做法。揭露日本右翼分子扭曲历史,颠倒黑白的丑态,与上文正义之士的做法形成鲜明对比,突出对日本右翼分子的批判。

第四段交代日内瓦、联合国对待日本的态度有何用意?

2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

第五段引用《纽约时报》的报道有什么作用?

直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。

另一方面,与下文南京成为国际和平城市形成对比,突出和平的珍贵。

文章最后一段介绍了什么内容,这样写有什么作用?

介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫世界和平的坚定信念和磅礴力量。

作用:突出国家公祭的意义以及维护世界和平的坚定信念,深化中心和主题,也使文章的结构更加完整。

深入研读

试比较新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别:

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效 性

篇幅

主要

内容

表达

方式

深入研读

试比较新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别:

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效 性

篇幅

强

一般

较弱(有日益变强的趋势)

较强

报道新闻事件整体

突出呈现新闻事件的某一场景

详细记述新闻故事,具体表现特定人物

对新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

主要

内容

表达

方式

一般比较短

比较灵活

较长

一般比较短

以记叙为主

以记叙、描写为主

综合运用多种表达方式

以记叙、议论为主

写作特色

(1)思想深刻,说理性强

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

2)事实清楚,准确性强

这篇新闻评论中作者大量运用事实,特别是运用美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,大大增强了评论的真实性和说服力,使文章具有无可辩驳的力量。

这则时评由2017年12月13日第四次南京大屠杀死难者国家公祭日公祭一事展开论述,阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国捍卫世界和平的坚定信念。

主旨归纳

国 祀

“国家公祭日”古已有之,在古代称为“国祀”,在中国,“国祀”向来是先人们精神生活中的大事,《左传》谓:“国之大事,在祀与戎。”如果说过去的祭天、祭地、祭祖的祭祀文化,反映的是一个文明成熟程度的话,如今人们对一段历史的复原以及回忆,乃至将其定为“国家公祭日”,反映的则是整个民族的成熟与强大。

拓展延伸

6 国行公祭 为佑世界和平

新课导入

1937年12月13日,侵华日军侵入南京并进行了惨绝人寰的大屠杀,在人类文明史上留下最黑暗的一页。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国

背景链接

家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。2017年12月13日,是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀中的无辜死难者,并警示世人铭记历史,勿忘伤痛,共同捍卫世界和平!

是媒体部或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法,就事论理,就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体,是现代新闻传播工具。经常采用的社论、评论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于论说文的范畴。

简而言之,新闻评论是对有价值的新闻事实和社会现象发表意见以指导实践的一种文体。

新闻评论

新闻性强(时效性强)

导向正确(立场鲜明、正能量)

就事论理(论述客观,不因严厉而使文章变得偏激或偏颇,不用情感的宣泄替代理性的表达。)

有的放矢(一是指评论要有明确的立场和观点;二是指评论要切中读者的心态,及时引导舆论。)

科学合理(充分的论据、坚实的论点,理性的表述)

便于传播(一要精辟简短,二要通俗生动)

新闻评论的特点

新闻报道与新闻评论有什么不同?

不同点 新闻报道 新闻评论

内 容

表达方式

写作目的

作 用

针砭时弊、引导舆论

告知信息

以叙述为主

传播事实信息

发表意见信息

以议论为主

引导、监督、表态、深化

传播信息

字音识记

宝鼎( ) 国殇( ) 初衷( )

杀戮( ) 悼念( ) 篡改( )

抵赖( ) 颠倒( ) 妄图( )

辱没( ) 警惕( ) 呓语( )

遁形( ) 抢劫( ) 矢志( )

铭记( ) 缅怀( ) 彰显( )

磅礴( ) 惨绝人寰( )振聋发聩( )

dǐnɡ

lù

zhōnɡ

dào

cuàn

lài

diān

mò

tì

yì

dùn

mínɡ

shǐ

shānɡ

wànɡ

jié

miǎn

zhānɡ

pánɡbó

huán

kuì

字音、字形易错。

字形易错。

国殇:为国牺牲的人。文中指死难的军民。

初衷:最初的心愿。

惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

篡改:别有用心地改动或曲解。

抵赖:用谎言和狡辩否认所犯过失或罪行。

丑态百出:各种各样的丑恶样子都表现了出来。

战死者;牺牲的人。

词语集注

呓语:梦话。

振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

一以贯之:泛指用一种思想理论贯穿于始终。

彰显:鲜明地显示。

一般不用来形容声音大。

不可望文生义,简单地代指大海、田地。

初读课文

认真阅读课文,捕捉课文中的关键句子、词语,记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读课文时解决。

1.划分文章层次。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

第一部分(①):简述第四次南京大屠杀国家公祭日的基本情况

第二部分(②-④):阐明了国家公祭的必要性和意义

第三部分(⑤-⑥):表达了中国捍卫世界和平的坚定信念

划分文章层次,概括每部分大意

分层概括

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”

开头引用宝鼎铭文有什么作用?

用简洁凝练的语言引出后文新闻报道的内容,丰富文章的内容,增强文章的表现力。

1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。

这一句属于哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。补充说明报道的历史背景。

时间

遇难人数

读第②自然段,说说这一自然段在文中有什么作用?

内容:用美国、加拿大、日本等国家以不同的方式纪念南京大屠杀死难者的做法,具体说明南京大屠杀的历史不可能被忘却。

结构:承接上文,具体阐述全世界正义之士的表现,印证前文。

第三段交代“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在?

在内容上,交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性;

在结构上,与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平的严峻形势。

第二、三自然段,看看这两段分别写了什么,有什么作用?

第二段主要列举了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者。表明全世界正义之士对“南京大屠杀”历史的尊重和对正义的坚持。

第三段主要列举了日本右翼分子否认历史的一系列做法。揭露日本右翼分子扭曲历史,颠倒黑白的丑态,与上文正义之士的做法形成鲜明对比,突出对日本右翼分子的批判。

第四段交代日内瓦、联合国对待日本的态度有何用意?

2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

第五段引用《纽约时报》的报道有什么作用?

直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。

另一方面,与下文南京成为国际和平城市形成对比,突出和平的珍贵。

文章最后一段介绍了什么内容,这样写有什么作用?

介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫世界和平的坚定信念和磅礴力量。

作用:突出国家公祭的意义以及维护世界和平的坚定信念,深化中心和主题,也使文章的结构更加完整。

深入研读

试比较新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别:

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效 性

篇幅

主要

内容

表达

方式

深入研读

试比较新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别:

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效 性

篇幅

强

一般

较弱(有日益变强的趋势)

较强

报道新闻事件整体

突出呈现新闻事件的某一场景

详细记述新闻故事,具体表现特定人物

对新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

主要

内容

表达

方式

一般比较短

比较灵活

较长

一般比较短

以记叙为主

以记叙、描写为主

综合运用多种表达方式

以记叙、议论为主

写作特色

(1)思想深刻,说理性强

文章围绕第四次南京大屠杀国家公祭日纪念活动展开,阐明了国家公祭的意义和必要性,摆事实,讲道理,站在维护世界和平的高度阐明观点,认识有高度,思想针对性强。

2)事实清楚,准确性强

这篇新闻评论中作者大量运用事实,特别是运用美国、加拿大以及日本等国的相关事实来阐明自己的认识,印证观点,并且引用原材料,大大增强了评论的真实性和说服力,使文章具有无可辩驳的力量。

这则时评由2017年12月13日第四次南京大屠杀死难者国家公祭日公祭一事展开论述,阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国捍卫世界和平的坚定信念。

主旨归纳

国 祀

“国家公祭日”古已有之,在古代称为“国祀”,在中国,“国祀”向来是先人们精神生活中的大事,《左传》谓:“国之大事,在祀与戎。”如果说过去的祭天、祭地、祭祖的祭祀文化,反映的是一个文明成熟程度的话,如今人们对一段历史的复原以及回忆,乃至将其定为“国家公祭日”,反映的则是整个民族的成熟与强大。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读