12 短文二篇《记承天寺夜游》课件

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

心似已灰之木

身如不系之舟

问汝平生功业

黄州惠州儋州

自题金山画像

猜猜他是谁?

文坛巨星:唐宋八大家之一

艺苑宗师:寒食帖

发明大家、美食家

思想大家

说说你所了解的苏轼

古文运动领袖

“一门三父子,

都是大文豪,

诗赋传千古,

峨眉共比高。”

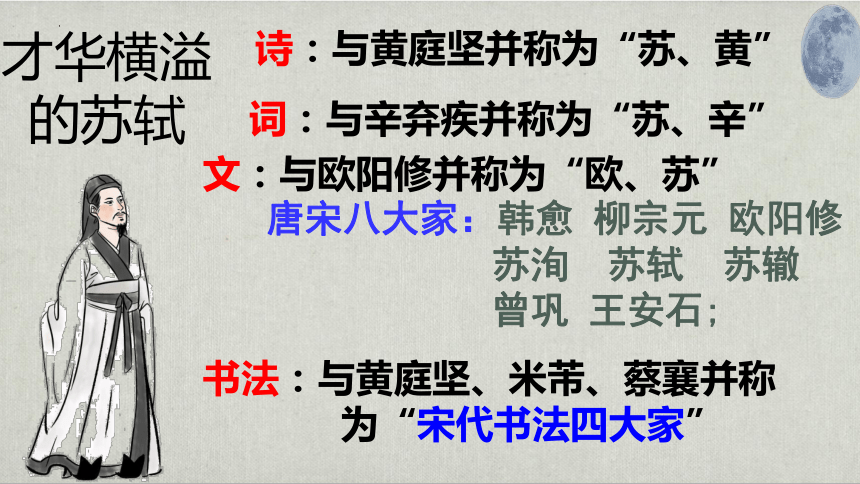

才华横溢的苏轼

文:与欧阳修并称为“欧、苏”

唐宋八大家:韩愈 柳宗元 欧阳修

苏洵 苏轼 苏辙

曾巩 王安石;

诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”

书法:与黄庭坚、米芾、蔡襄并称

为“宋代书法四大家”

词:与辛弃疾并称为“苏、辛”

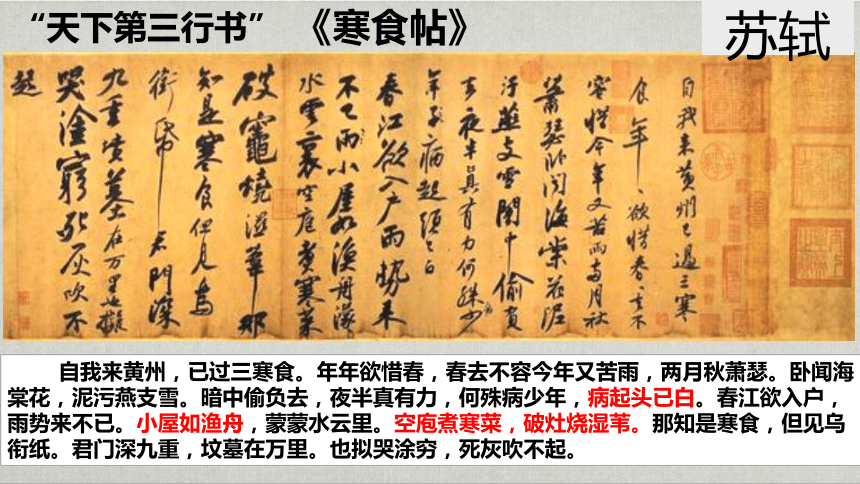

《寒食帖》

“天下第三行书”

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起。

苏轼

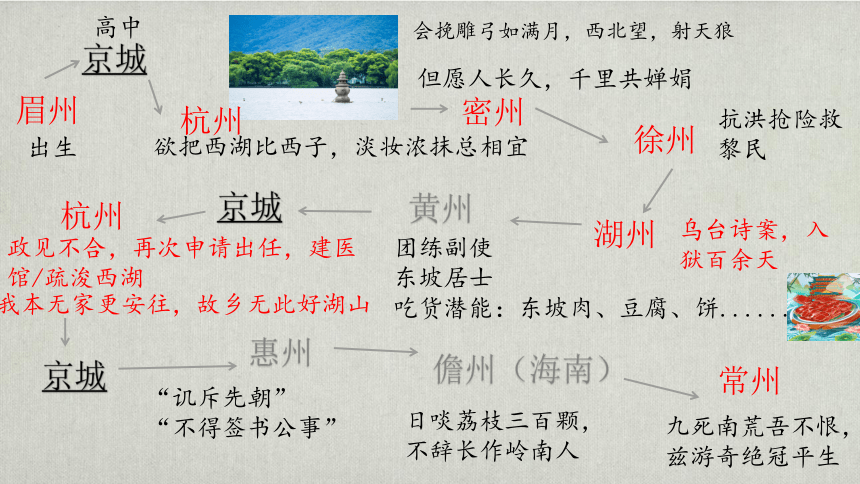

出生

但愿人长久,千里共婵娟

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼

抗洪抢险救黎民

团练副使

东坡居士

吃货潜能:东坡肉、豆腐、饼......

乌台诗案,入狱百余天

高中

眉州

徐州

京城

京城

密州

杭州

湖州

黄州

杭州

政见不合,再次申请出任,建医馆/疏浚西湖

我本无家更安往,故乡无此好湖山

京城

惠州

儋州(海南)

常州

“讥斥先朝”

“不得签书公事”

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生

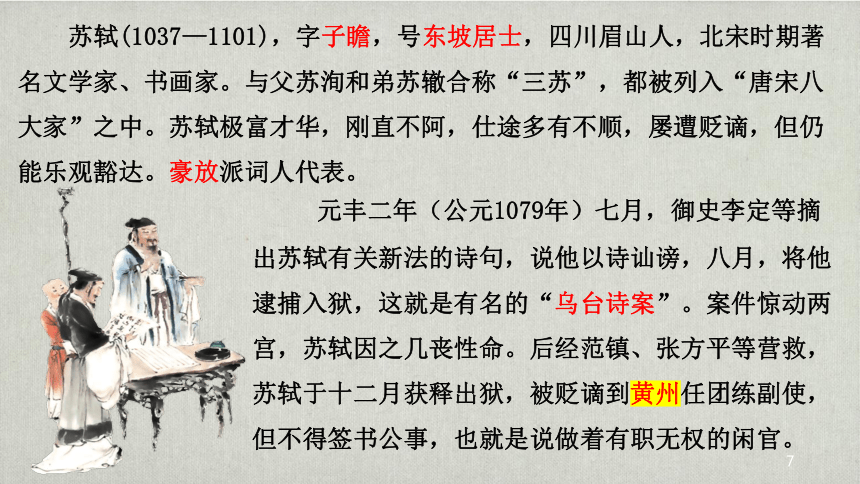

元丰二年(公元1079年)七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的“乌台诗案”。案件惊动两宫,苏轼因之几丧性命。后经范镇、张方平等营救,苏轼于十二月获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得签书公事,也就是说做着有职无权的闲官。苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋时期著名文学家、书画家。与父苏洵和弟苏辙合称“三苏”,都被列入“唐宋八大家”之中。苏轼极富才华,刚直不阿,仕途多有不顺,屡遭贬谪,但仍能乐观豁达。豪放派词人代表。

记承天寺夜游

苏轼

——着意绘月影,闲笔书真情

地点

时间

事件

文体

壹

诵读、翻译

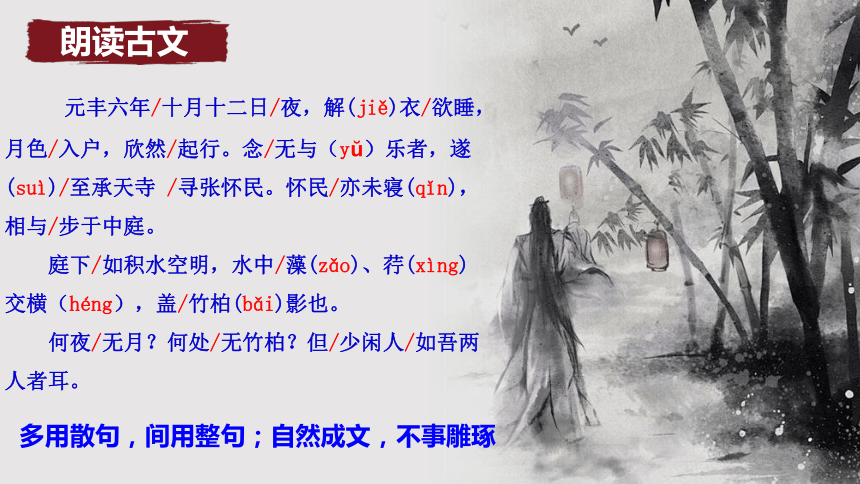

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y )乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

多用散句,间用整句;自然成文,不事雕琢

朗读古文

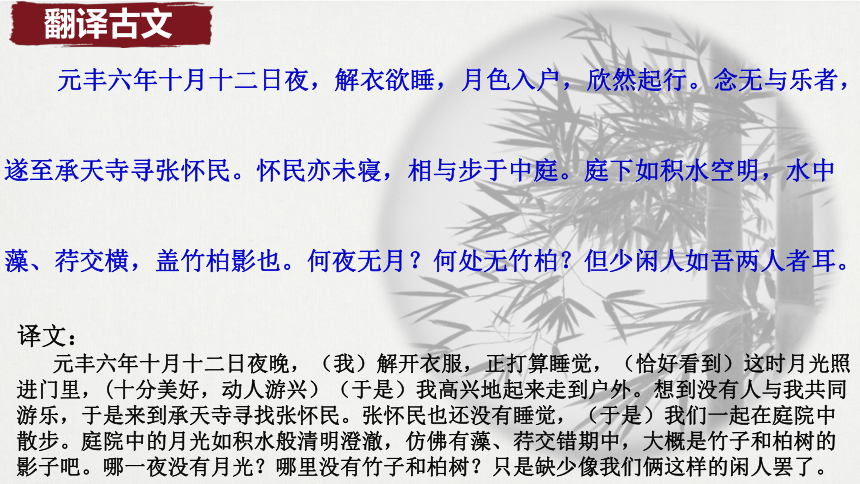

译文:

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,(恰好看到)这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴)(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错期中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

翻译古文

贰

探“记”之事

时间 地点 人 事 景

探“记”之事

元丰六年

十月十二日夜

承天寺

苏轼

张怀民

竹

月

柏

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院赏月夜景。

划分出三层:

第一层:交代了夜游的时间、地点、人物和起因。

第二层:写月下庭中景物。

第三层:抒发感慨。

探“记”之事

表达方式

叙事

描写

抒情

议论

说明

温馨提示:人物+事件(结果)

请用一句话概括文章内容:

第一幕 见月起兴

剧本正文包括“台词”和“舞台说明”。括号里的舞台说明往往是对人物在表演中的神态、动作、心理、情态、细节等的提示。

请根据对文章的理解,补充第一幕里的舞台说明和台词。

改编剧本

夜晚,四下寂静无声。苏轼站在床前,正在脱去外衫,准备睡觉。一转身,皎洁的月光透过门缝照进房间,地上仿佛镀上了一层银霜。

苏 轼 ( )这月光如此明亮,想必今晚的月色一定很美。我可得出门去好好欣赏一番。

苏轼一把拿起刚脱下的外衫,边穿边打开房门,向外走去。来到门外,抬头看着天上的明月。

苏 ( )

。

苏轼在月光之下,往承天寺的方向走去。

欣然

遗憾

唉!这么美的月色,无人与我一起同赏同乐,多没意思啊。

不如去承天寺找怀民一起吧。

叁

探“记”之景

疏影横斜月清浅,摇曳生姿有暗香

比喻

探“记”之景

贯穿全文线索的是_____

月

描写庭中月夜景色的句子是:

“庭下如积水空明,水中 藻、荇交横,盖竹柏影也”

用词:

修辞手法:

表现手法:

“空明”“交横”

侧面描写

动静结合

心情

月色入户

欣然起行

念无与为乐者

遂至承天寺

亦未寝

相与

积水空明

闲人

欣喜

抑郁寡欢

急切

知音

沉醉

激动 惊喜

悠闲

悲凉

苏轼赏月的心情是什么样的 有无变化 请梳理出来。

解“记”之人、情

肆

探“记”之人、情

志趣相投者,知音也

江山风月,本无常主,闲者便是主人

改编剧本

第二幕 赏月观景

苏轼来到承天寺,径直走到张怀民的门前。

苏 轼 ( ,敲门)怀民,怀民,睡了吗?

张怀民梦中惊醒,骂骂咧咧起来开门。

苏 轼 嘿嘿,我就知道你没睡。

张怀民 (无奈)你哪里看出我没有睡?

苏 轼 走走,我们一起去赏月,今天月色可美了。

不等张怀民说话,苏轼把张怀民扯出房间,开始在院子散步。

张怀民 (慢慢悠悠,打个寒噤)这有何可看啊?我外衫都没穿,还怪冷的。

苏 轼 ( )你看,那庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

张怀民 呵呵呵……

第二幕 赏月观景

苏轼来到承天寺,看见张怀民屋里灯还未灭,径直走到门前。

苏 轼 ( ,敲门)怀民,怀民,没想到你也还没有休息。

张怀民 (开门)子瞻兄,你怎么来了?

苏 轼 我本欲睡时,看见今晚月色如此好,便想找你一起赏月。

张怀民 好啊!我也正有赏月之意,如今你我同赏,可真是一大乐事。

两人一起在院子里散步,赏月。

张怀民 子瞻兄,不抬头看月,怎么反而低头看那地面呢。

苏 轼 ( )你看,那庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

张怀民 (拍手笑)哈哈,妙啊,你这赏景角度妙,形容得也妙。

激动

激动

喜悦

喜悦

说说你觉得哪个版本更符合实际情况、两人性格。

元丰六年 十月十二日夜

解衣欲睡

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝

相与步于中庭

何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

张怀民“虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不罣碍於迁谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性”(苏辙《黄州快哉亭记》),是位有过人自制力和品格清高超逸的人;张怀民被贬谪到黄州。两个人心有灵犀,相同的遭遇,相同的心境。友情深厚。

黄州任团练副使,但"不得签书公事"。

月色入户 欣然起行

为何去找张怀民?

如何理解“亦”?

如何理解“何”“耳”?

贬官黄州第四年。

如何理解“欲”?

为何能注意到月光?

解“记”之人、情

从文中哪些地方可以看出苏轼和张怀民是“闲人”?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

背景1.宋神宗元丰二年七月,御史李定等人说苏轼以诗讪谤新法,八月,将他逮捕入狱。他被长时间审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文写于元丰六年,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。

郁郁不得志的悲凉,以“闲”自嘲。

背景2.苏轼以犯人的身份被贬黄州,无薪俸,故租五十亩荒地经营。有诗云“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖草堂,日炙风吹面如墨”“自笑平生为口忙”。

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,

懂得自我排遣、自我释放。

贬谪的悲凉——失意的落寞

人生的感慨——慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景

赏月的欣喜——自我排遣的豁达

漫步的悠闲——清闲无事的自嘲

心境:

① “闲人”指虽有远大政治抱负却抑郁不得志的人,有自嘲之意,写出了作者身为闲官政治生活清闲无事的现实。

②“闲人”指具有闲情雅致的人。月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它,“闲人”含自豪愉悦之情,可见作者安闲自适的心境

如果让你从“哈哈”和“唉”中选择一个加在“但少闲人”之前,你会加哪个?为什么?

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

哈哈!

唉!

漫步的悠闲恬适

赏月的欣喜沉醉

贬谪的落寞无奈

排遣的旷达乐观

改编剧本

张怀民从屋里拿出酒,两人在月下对饮。

张怀民 这空明之月,这交错之影,真是一番好景致!可惜只有你我二人欣赏。

苏 轼 !何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

张怀民 “闲人”…… 是啊,夜夜有月,处处有竹柏,可这世上确实缺少我俩这样 的人。

两人推杯换盏,不知不觉间,东方已渐白。

张怀民从屋里拿出酒,两人在月下对饮。

张怀民 这空明之月,这交错之影,真是一番好景致!可惜只有你我二人欣赏。

苏 轼 !何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

张怀民 “闲人”…… 是啊,夜夜有月,处处有竹柏,可这世上确实缺少我俩这样 的人。

两人推杯换盏,不知不觉间,东方已渐白。

呜呼

空闲、无所事事

哈哈

有闲情逸致

自嘲

自豪

肆

总结归纳

概括主题

本文通过描写作者夜晚到承天寺邀朋友

散步赏月的情景,创造了一种清幽宁静的艺术境界,

传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。文章通过“闲人”二字表达作者超脱旷达的胸襟与自嘲自慰的思想感情。

比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》的语言风格、写景手法和情感。

《答谢中书书》 《记承天寺夜游》

语言风格

节奏

情 感

表达方式

骈文

散文

朗朗上口,整齐

自由(参差)

融情山水的志趣

超越孤独的旷达

描写、议论、抒情

描写、议论、记叙

伍

学习扩展

月

海上生明月,天涯共此时。____张九龄《望月怀远》

露从今夜白,月是故乡明。____杜甫《月夜忆舍弟》

云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。____李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?____王安石《泊船瓜洲》

春江潮水连海平,海上明月共潮生。____张若虚《春江花月夜》

明月几时有?把酒问青天。____苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。____张继《枫桥夜泊 / 夜泊枫江》

举杯邀明月,对影成三人。 ____李白《月下独酌》 ……

1、以明月象征对故乡、亲人、友人的思念之情。

2、以明月象征人的高洁品质,以及对人生理想的追求。

还记得我们学过诗歌意象中月的含义吗

论古人与月亮的不解之缘

明月几时有?把酒问青天。

缺月挂疏桐,漏断人初静。

人生如梦,一尊还酹江月。

苏轼的月

李白的月

举杯邀明月,对影成三人。

举头望明月,低头思故乡。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

现实寄托

人生知己

苏轼成就了黄州,黄州成就了苏轼。

——余秋雨 《苏东坡突围》

元丰三年,苏东坡跌跌爬爬,从湖州向黄州走来,成为带罪的闲官。

赋闲的苏轼离开黄州时,已成熟为闲人苏东坡,一轮明月从人生际遇的窄缝射入他的心灵,让他敞亮了胸怀,潇潇洒洒,一路走去一路歌!

遭贬的苏轼心灵也曾孤寂,他的激情也曾锁闭;黄州几年,在人生的最低谷,他寄情山水,体味人生,完成了自己豁达乐观人生观的塑造,达到了创作的巅峰!

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨 《苏东坡突围》(《文化苦旅》)

处逆境而无悲戚之容

乐观 旷达

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

被贬杭州时他写道:“我本无家更安往,故乡无此好湖山。”

被贬惠州时他写道:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

被贬黄州是他写道:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”

被贬琼州时他写道:“抒说先生睡未足,着人休撞五更钟。”

被贬海南时他写道:“九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”

虽经人间万千悲,却做天地洒脱人

扩展阅读

一度下狱 三度贬官 命运多舛 生活坎坷

但他既没有像贾谊那样“郁郁而终”

也没有像陶潜那样“归隐田园”

为什么

禅宗:以平常心对待一切变化,看取当下,随缘自适。

儒家:君子固穷的坚毅,经世致用的用世情怀

老庄:轻视有限时空,超然物外,顺应自然

苏轼

定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

苏轼

“苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。”

——林语堂

东坡食汤饼

苏轼与弟弟苏辙贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人买了汤饼吃,汤饼粗陋得难以下咽。苏辙放下筷子叹气,但是苏轼已经很快吃光了,他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,莫管它的味道的风格罢了。”

从“东坡食汤饼”中,可以看出苏轼是一个幽默、乐观、开朗、豁达、洒脱的人。面对粗茶淡饭,食之坦然;面对人生的坎坷,依然是乐观、开朗。

1.对文章的分析,说得不正确的一项( )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。 D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

B

2.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

A

3.对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

B

4.下面对加点词解释不正确的一项是( )

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

文体知识

记

碑记

游记

杂记

记…事

古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

是一种描写旅行见闻的散文体裁。

是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散文体裁。

是古代记载人物生平事迹的文体。

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

承天寺

心似已灰之木

身如不系之舟

问汝平生功业

黄州惠州儋州

自题金山画像

猜猜他是谁?

文坛巨星:唐宋八大家之一

艺苑宗师:寒食帖

发明大家、美食家

思想大家

说说你所了解的苏轼

古文运动领袖

“一门三父子,

都是大文豪,

诗赋传千古,

峨眉共比高。”

才华横溢的苏轼

文:与欧阳修并称为“欧、苏”

唐宋八大家:韩愈 柳宗元 欧阳修

苏洵 苏轼 苏辙

曾巩 王安石;

诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”

书法:与黄庭坚、米芾、蔡襄并称

为“宋代书法四大家”

词:与辛弃疾并称为“苏、辛”

《寒食帖》

“天下第三行书”

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起。

苏轼

出生

但愿人长久,千里共婵娟

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼

抗洪抢险救黎民

团练副使

东坡居士

吃货潜能:东坡肉、豆腐、饼......

乌台诗案,入狱百余天

高中

眉州

徐州

京城

京城

密州

杭州

湖州

黄州

杭州

政见不合,再次申请出任,建医馆/疏浚西湖

我本无家更安往,故乡无此好湖山

京城

惠州

儋州(海南)

常州

“讥斥先朝”

“不得签书公事”

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生

元丰二年(公元1079年)七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的“乌台诗案”。案件惊动两宫,苏轼因之几丧性命。后经范镇、张方平等营救,苏轼于十二月获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得签书公事,也就是说做着有职无权的闲官。苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋时期著名文学家、书画家。与父苏洵和弟苏辙合称“三苏”,都被列入“唐宋八大家”之中。苏轼极富才华,刚直不阿,仕途多有不顺,屡遭贬谪,但仍能乐观豁达。豪放派词人代表。

记承天寺夜游

苏轼

——着意绘月影,闲笔书真情

地点

时间

事件

文体

壹

诵读、翻译

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y )乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

多用散句,间用整句;自然成文,不事雕琢

朗读古文

译文:

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,(恰好看到)这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴)(于是)我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错期中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

翻译古文

贰

探“记”之事

时间 地点 人 事 景

探“记”之事

元丰六年

十月十二日夜

承天寺

苏轼

张怀民

竹

月

柏

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院赏月夜景。

划分出三层:

第一层:交代了夜游的时间、地点、人物和起因。

第二层:写月下庭中景物。

第三层:抒发感慨。

探“记”之事

表达方式

叙事

描写

抒情

议论

说明

温馨提示:人物+事件(结果)

请用一句话概括文章内容:

第一幕 见月起兴

剧本正文包括“台词”和“舞台说明”。括号里的舞台说明往往是对人物在表演中的神态、动作、心理、情态、细节等的提示。

请根据对文章的理解,补充第一幕里的舞台说明和台词。

改编剧本

夜晚,四下寂静无声。苏轼站在床前,正在脱去外衫,准备睡觉。一转身,皎洁的月光透过门缝照进房间,地上仿佛镀上了一层银霜。

苏 轼 ( )这月光如此明亮,想必今晚的月色一定很美。我可得出门去好好欣赏一番。

苏轼一把拿起刚脱下的外衫,边穿边打开房门,向外走去。来到门外,抬头看着天上的明月。

苏 ( )

。

苏轼在月光之下,往承天寺的方向走去。

欣然

遗憾

唉!这么美的月色,无人与我一起同赏同乐,多没意思啊。

不如去承天寺找怀民一起吧。

叁

探“记”之景

疏影横斜月清浅,摇曳生姿有暗香

比喻

探“记”之景

贯穿全文线索的是_____

月

描写庭中月夜景色的句子是:

“庭下如积水空明,水中 藻、荇交横,盖竹柏影也”

用词:

修辞手法:

表现手法:

“空明”“交横”

侧面描写

动静结合

心情

月色入户

欣然起行

念无与为乐者

遂至承天寺

亦未寝

相与

积水空明

闲人

欣喜

抑郁寡欢

急切

知音

沉醉

激动 惊喜

悠闲

悲凉

苏轼赏月的心情是什么样的 有无变化 请梳理出来。

解“记”之人、情

肆

探“记”之人、情

志趣相投者,知音也

江山风月,本无常主,闲者便是主人

改编剧本

第二幕 赏月观景

苏轼来到承天寺,径直走到张怀民的门前。

苏 轼 ( ,敲门)怀民,怀民,睡了吗?

张怀民梦中惊醒,骂骂咧咧起来开门。

苏 轼 嘿嘿,我就知道你没睡。

张怀民 (无奈)你哪里看出我没有睡?

苏 轼 走走,我们一起去赏月,今天月色可美了。

不等张怀民说话,苏轼把张怀民扯出房间,开始在院子散步。

张怀民 (慢慢悠悠,打个寒噤)这有何可看啊?我外衫都没穿,还怪冷的。

苏 轼 ( )你看,那庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

张怀民 呵呵呵……

第二幕 赏月观景

苏轼来到承天寺,看见张怀民屋里灯还未灭,径直走到门前。

苏 轼 ( ,敲门)怀民,怀民,没想到你也还没有休息。

张怀民 (开门)子瞻兄,你怎么来了?

苏 轼 我本欲睡时,看见今晚月色如此好,便想找你一起赏月。

张怀民 好啊!我也正有赏月之意,如今你我同赏,可真是一大乐事。

两人一起在院子里散步,赏月。

张怀民 子瞻兄,不抬头看月,怎么反而低头看那地面呢。

苏 轼 ( )你看,那庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

张怀民 (拍手笑)哈哈,妙啊,你这赏景角度妙,形容得也妙。

激动

激动

喜悦

喜悦

说说你觉得哪个版本更符合实际情况、两人性格。

元丰六年 十月十二日夜

解衣欲睡

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝

相与步于中庭

何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

张怀民“虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不罣碍於迁谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性”(苏辙《黄州快哉亭记》),是位有过人自制力和品格清高超逸的人;张怀民被贬谪到黄州。两个人心有灵犀,相同的遭遇,相同的心境。友情深厚。

黄州任团练副使,但"不得签书公事"。

月色入户 欣然起行

为何去找张怀民?

如何理解“亦”?

如何理解“何”“耳”?

贬官黄州第四年。

如何理解“欲”?

为何能注意到月光?

解“记”之人、情

从文中哪些地方可以看出苏轼和张怀民是“闲人”?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

背景1.宋神宗元丰二年七月,御史李定等人说苏轼以诗讪谤新法,八月,将他逮捕入狱。他被长时间审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文写于元丰六年,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。

郁郁不得志的悲凉,以“闲”自嘲。

背景2.苏轼以犯人的身份被贬黄州,无薪俸,故租五十亩荒地经营。有诗云“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖草堂,日炙风吹面如墨”“自笑平生为口忙”。

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,

懂得自我排遣、自我释放。

贬谪的悲凉——失意的落寞

人生的感慨——慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景

赏月的欣喜——自我排遣的豁达

漫步的悠闲——清闲无事的自嘲

心境:

① “闲人”指虽有远大政治抱负却抑郁不得志的人,有自嘲之意,写出了作者身为闲官政治生活清闲无事的现实。

②“闲人”指具有闲情雅致的人。月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它,“闲人”含自豪愉悦之情,可见作者安闲自适的心境

如果让你从“哈哈”和“唉”中选择一个加在“但少闲人”之前,你会加哪个?为什么?

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

何夜无月?何处无竹柏?( )但少闲人如吾两人者耳。

哈哈!

唉!

漫步的悠闲恬适

赏月的欣喜沉醉

贬谪的落寞无奈

排遣的旷达乐观

改编剧本

张怀民从屋里拿出酒,两人在月下对饮。

张怀民 这空明之月,这交错之影,真是一番好景致!可惜只有你我二人欣赏。

苏 轼 !何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

张怀民 “闲人”…… 是啊,夜夜有月,处处有竹柏,可这世上确实缺少我俩这样 的人。

两人推杯换盏,不知不觉间,东方已渐白。

张怀民从屋里拿出酒,两人在月下对饮。

张怀民 这空明之月,这交错之影,真是一番好景致!可惜只有你我二人欣赏。

苏 轼 !何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

张怀民 “闲人”…… 是啊,夜夜有月,处处有竹柏,可这世上确实缺少我俩这样 的人。

两人推杯换盏,不知不觉间,东方已渐白。

呜呼

空闲、无所事事

哈哈

有闲情逸致

自嘲

自豪

肆

总结归纳

概括主题

本文通过描写作者夜晚到承天寺邀朋友

散步赏月的情景,创造了一种清幽宁静的艺术境界,

传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。文章通过“闲人”二字表达作者超脱旷达的胸襟与自嘲自慰的思想感情。

比较《答谢中书书》和《记承天寺夜游》的语言风格、写景手法和情感。

《答谢中书书》 《记承天寺夜游》

语言风格

节奏

情 感

表达方式

骈文

散文

朗朗上口,整齐

自由(参差)

融情山水的志趣

超越孤独的旷达

描写、议论、抒情

描写、议论、记叙

伍

学习扩展

月

海上生明月,天涯共此时。____张九龄《望月怀远》

露从今夜白,月是故乡明。____杜甫《月夜忆舍弟》

云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。____李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?____王安石《泊船瓜洲》

春江潮水连海平,海上明月共潮生。____张若虚《春江花月夜》

明月几时有?把酒问青天。____苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。____张继《枫桥夜泊 / 夜泊枫江》

举杯邀明月,对影成三人。 ____李白《月下独酌》 ……

1、以明月象征对故乡、亲人、友人的思念之情。

2、以明月象征人的高洁品质,以及对人生理想的追求。

还记得我们学过诗歌意象中月的含义吗

论古人与月亮的不解之缘

明月几时有?把酒问青天。

缺月挂疏桐,漏断人初静。

人生如梦,一尊还酹江月。

苏轼的月

李白的月

举杯邀明月,对影成三人。

举头望明月,低头思故乡。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

现实寄托

人生知己

苏轼成就了黄州,黄州成就了苏轼。

——余秋雨 《苏东坡突围》

元丰三年,苏东坡跌跌爬爬,从湖州向黄州走来,成为带罪的闲官。

赋闲的苏轼离开黄州时,已成熟为闲人苏东坡,一轮明月从人生际遇的窄缝射入他的心灵,让他敞亮了胸怀,潇潇洒洒,一路走去一路歌!

遭贬的苏轼心灵也曾孤寂,他的激情也曾锁闭;黄州几年,在人生的最低谷,他寄情山水,体味人生,完成了自己豁达乐观人生观的塑造,达到了创作的巅峰!

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨 《苏东坡突围》(《文化苦旅》)

处逆境而无悲戚之容

乐观 旷达

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

被贬杭州时他写道:“我本无家更安往,故乡无此好湖山。”

被贬惠州时他写道:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

被贬黄州是他写道:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”

被贬琼州时他写道:“抒说先生睡未足,着人休撞五更钟。”

被贬海南时他写道:“九死蛮荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”

虽经人间万千悲,却做天地洒脱人

扩展阅读

一度下狱 三度贬官 命运多舛 生活坎坷

但他既没有像贾谊那样“郁郁而终”

也没有像陶潜那样“归隐田园”

为什么

禅宗:以平常心对待一切变化,看取当下,随缘自适。

儒家:君子固穷的坚毅,经世致用的用世情怀

老庄:轻视有限时空,超然物外,顺应自然

苏轼

定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

苏轼

“苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。”

——林语堂

东坡食汤饼

苏轼与弟弟苏辙贬谪到南方时曾经在梧州、藤州之间相遇,路边有卖汤饼的人,于是兄弟二人买了汤饼吃,汤饼粗陋得难以下咽。苏辙放下筷子叹气,但是苏轼已经很快吃光了,他慢悠悠地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”说完大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘只管饮酒,莫管它的味道的风格罢了。”

从“东坡食汤饼”中,可以看出苏轼是一个幽默、乐观、开朗、豁达、洒脱的人。面对粗茶淡饭,食之坦然;面对人生的坎坷,依然是乐观、开朗。

1.对文章的分析,说得不正确的一项( )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。 D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

B

2.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

A

3.对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

B

4.下面对加点词解释不正确的一项是( )

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

文体知识

记

碑记

游记

杂记

记…事

古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

是一种描写旅行见闻的散文体裁。

是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散文体裁。

是古代记载人物生平事迹的文体。

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

承天寺

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读