6.1 人地关系思想的演变 同步练习 (11)

文档属性

| 名称 | 6.1 人地关系思想的演变 同步练习 (11) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 357.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 12:09:24 | ||

图片预览

文档简介

第一节 人地关系思想的演变

测控导航

知识点

题号

人地关系历史回顾

2、3、4、12

环境问题

1、5、6、7、8、10、11

可持续发展

9

一、单项选择题(对应学生用书第119~120页)

读“人地关系演变阶段图”,回答1~2题:

1.在图Ⅰ阶段人类活动引起的环境问题主要是( )

①草原退化 ②水土流失 ③酸雨危害 ④全球变暖

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

2.产生于图Ⅱ所示阶段的人地关系思想有( )

①天命决定一切 ②自然主宰人类 ③人定胜天 ④人类应该与自然和谐相处

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:1.A 2.B 第1题,图Ⅰ阶段为农业社会时期,由于大规模开垦土地,会导致草原退化,水土流失现象严重。第2题,图Ⅱ所示阶段为工业社会时期。工业社会早期,人类为了满足不断增长的物质需求,开始提出“征服自然”的口号,企图成为自然的主宰。人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。人们逐渐认识到必须走一条可持续发展的道路,与自然和谐相处。

如图为东汉时期“狩猎生产图”,上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此回答3~4题:

3.“狩猎生产图”反映出的人类对自然环境施加的主要技术手段是( )

A.采集与渔猎

B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼

D.建坝与筑路

4.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

解析:3.B 4.C 我国东汉时期是典型的农业文明时期,人们从事的主要是农业活动。因此主要是通过耕作、灌溉、施肥等农业技术手段作用于土地资源、水资源、生物资源,利用气候资源生产出稳定而可靠的食物。在这一时期,人类已能通过一定的手段和生产活动改造自然。

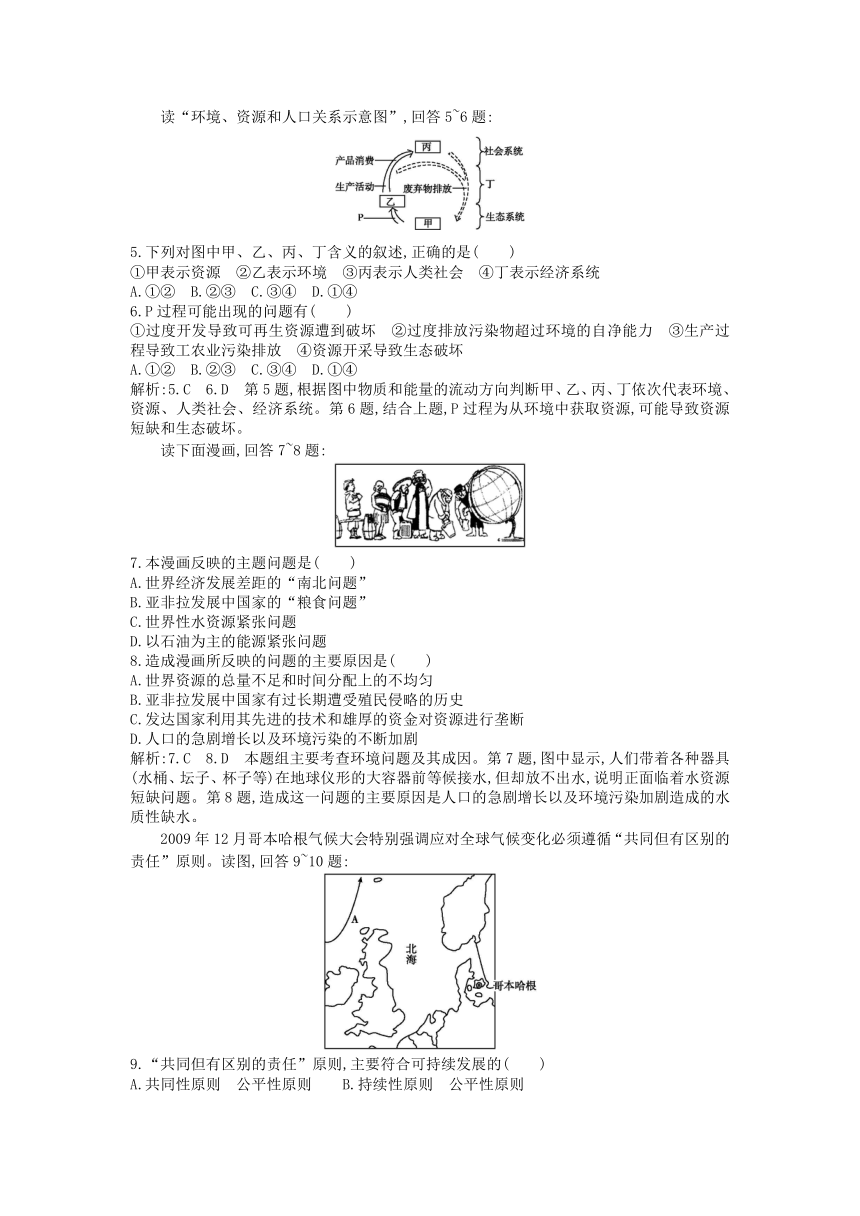

读“环境、资源和人口关系示意图”,回答5~6题:

5.下列对图中甲、乙、丙、丁含义的叙述,正确的是( )

①甲表示资源 ②乙表示环境 ③丙表示人类社会 ④丁表示经济系统

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

6.P过程可能出现的问题有( )

①过度开发导致可再生资源遭到破坏 ②过度排放污染物超过环境的自净能力 ③生产过程导致工农业污染排放 ④资源开采导致生态破坏

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

解析:5.C 6.D 第5题,根据图中物质和能量的流动方向判断甲、乙、丙、丁依次代表环境、资源、人类社会、经济系统。第6题,结合上题,P过程为从环境中获取资源,可能导致资源短缺和生态破坏。

读下面漫画,回答7~8题:

7.本漫画反映的主题问题是( )

A.世界经济发展差距的“南北问题”

B.亚非拉发展中国家的“粮食问题”

C.世界性水资源紧张问题

D.以石油为主的能源紧张问题

8.造成漫画所反映的问题的主要原因是( )

A.世界资源的总量不足和时间分配上的不均匀

B.亚非拉发展中国家有过长期遭受殖民侵略的历史

C.发达国家利用其先进的技术和雄厚的资金对资源进行垄断

D.人口的急剧增长以及环境污染的不断加剧

解析:7.C 8.D 本题组主要考查环境问题及其成因。第7题,图中显示,人们带着各种器具(水桶、坛子、杯子等)在地球仪形的大容器前等候接水,但却放不出水,说明正面临着水资源短缺问题。第8题,造成这一问题的主要原因是人口的急剧增长以及环境污染加剧造成的水质性缺水。

2009年12月哥本哈根气候大会特别强调应对全球气候变化必须遵循“共同但有区别的责任”原则。读图,回答9~10题:

9.“共同但有区别的责任”原则,主要符合可持续发展的( )

A.共同性原则 公平性原则

B.持续性原则 公平性原则

C.共同性原则 持续性原则

D.持续性原则 一致性原则

10.全球气候变暖对图示地区的主要影响有( )

A.A洋流对沿岸气候的影响增强

B.海水淹没沿海低地

C.灾害性天气出现频率减少

D.水稻种植面积大幅度增加

解析:9.A 10.B 第9题,“共同承担责任”是指发达国家和发展中国家都有义务承担环境问题的责任,即为共同性原则;“有区别”则表示根据不同国家和地区对全球变暖的影响程度和能力来赋予相对应的责任,体现了可持续发展的公平性原则。第10题,全球变暖后,高、低纬度间的温差变小,风力减弱,北大西洋暖流也减弱。同时,冰川融化,海水膨胀,使得海平面上升,淹没沿海低地。

二、综合题(对应学生用书第120页)

11.下图为我国自然生态环境脆弱地区分布示意图。读图,回答下列问题:

(1)我国自然生态环境脆弱地区一般容易发生各种自然灾害。其中A地区易发生 等气象灾害,D地区易发生 等地质灾害。

(2)人们在自然生态环境脆弱地区进行农业生产时,如果不注意生态建设,往往容易诱发各种生态环境问题。其中C地区容易发生的环境问题是 ,E地区容易发生的环境问题是 。

(3)A所在地区在气候上的重要意义是 。

(4)D地区是我国水能资源最丰富的地区,但水资源的开发利用率却较低,试分析原因。

(5)分析B地区自然生态环境脆弱的原因。

解析:第(1)题,A地区多发的气象灾害为干旱和沙尘暴,D地区多发的地质灾害为地震、滑坡和泥石流。第(2)题,黄淮地区容易发生土地盐碱化,川滇地区喀斯特地貌广布,容易发生土地石漠化。第(3)题,A所在地区大约位于大兴安岭—阴山一带,这一线是我国季风区与非季风区的分界线。第(4)题,学生要从水能资源的开发利用条件方面进行分析。第(5)题,B地区处在自然环境的过渡带上,自然环境较脆弱、敏感。

答案:(1)干旱、沙尘暴 地震、滑坡、泥石流

(2)土地盐碱化 土地石漠化

(3)我国季风区与非季风区的分界线

(4)山高谷深,交通不便;地壳运动活跃,地质条件复杂。

(5)深居内陆、气候干旱;地处地势第一、二级阶梯过渡地区;土地贫瘠;植被稀少,土地荒漠化严重;河流稀少,多为季节性河流。

12.(创新探究)下图表示人类社会经济发展与自然资源利用的关系。读图,回答下列问题:

(1)写出字母所代表的自然资源的名称。

A ;B ;C 。

(2)简述自然资源在不同的社会发展阶段对人类活动的影响。

(3)发达国家的工业化过程曾走过“先污染、后治理”的道路。请在图中增绘曲线,来表示不同社会经济发展阶段中污染的变化趋势,并作简要说明。

解析:从农业社会到工业社会、后工业化阶段,随着生产力的发展,人类对自然资源的认识和利用程度不断提高,对自然资源的依赖程度逐渐降低。在农业社会,环境问题已经出现,但并不突出;进入工业社会,人类改造自然的能力增强,因片面追求经济增长,人地矛盾迅速激化,环境污染严重;后工业化阶段,人类开始重新审视自己的行为,环境和发展问题得到人们的普遍关注,可持续发展思想逐步形成并得到公认。

答案:(1)水 生物(可互换) 矿产

(2)农业社会:人类的生产和生活对自然环境和自然资源的依赖程度很大;工业社会:煤、铁等矿产资源对资源性产业和工业布局起着决定性影响;后工业化阶段:随着科技发展和社会进步,自然资源在地区发展中的作用相对下降;人类对自然资源的认识和利用程度不断提高,对自然资源的依赖程度逐渐降低(由强到弱)。

(3)见下图

农业社会阶段,生产力水平较低,环境问题主要表现为生态破坏,污染较轻;工业社会阶段,片面追求经济增长,工业的快速发展建立在大量消耗矿产资源和能源的基础上,环境污染严重;后工业化阶段,人类寻求人地关系的协调发展,环境污染状况得以改善。

测控导航

知识点

题号

人地关系历史回顾

2、3、4、12

环境问题

1、5、6、7、8、10、11

可持续发展

9

一、单项选择题(对应学生用书第119~120页)

读“人地关系演变阶段图”,回答1~2题:

1.在图Ⅰ阶段人类活动引起的环境问题主要是( )

①草原退化 ②水土流失 ③酸雨危害 ④全球变暖

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

2.产生于图Ⅱ所示阶段的人地关系思想有( )

①天命决定一切 ②自然主宰人类 ③人定胜天 ④人类应该与自然和谐相处

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:1.A 2.B 第1题,图Ⅰ阶段为农业社会时期,由于大规模开垦土地,会导致草原退化,水土流失现象严重。第2题,图Ⅱ所示阶段为工业社会时期。工业社会早期,人类为了满足不断增长的物质需求,开始提出“征服自然”的口号,企图成为自然的主宰。人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。人们逐渐认识到必须走一条可持续发展的道路,与自然和谐相处。

如图为东汉时期“狩猎生产图”,上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此回答3~4题:

3.“狩猎生产图”反映出的人类对自然环境施加的主要技术手段是( )

A.采集与渔猎

B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼

D.建坝与筑路

4.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

解析:3.B 4.C 我国东汉时期是典型的农业文明时期,人们从事的主要是农业活动。因此主要是通过耕作、灌溉、施肥等农业技术手段作用于土地资源、水资源、生物资源,利用气候资源生产出稳定而可靠的食物。在这一时期,人类已能通过一定的手段和生产活动改造自然。

读“环境、资源和人口关系示意图”,回答5~6题:

5.下列对图中甲、乙、丙、丁含义的叙述,正确的是( )

①甲表示资源 ②乙表示环境 ③丙表示人类社会 ④丁表示经济系统

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

6.P过程可能出现的问题有( )

①过度开发导致可再生资源遭到破坏 ②过度排放污染物超过环境的自净能力 ③生产过程导致工农业污染排放 ④资源开采导致生态破坏

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

解析:5.C 6.D 第5题,根据图中物质和能量的流动方向判断甲、乙、丙、丁依次代表环境、资源、人类社会、经济系统。第6题,结合上题,P过程为从环境中获取资源,可能导致资源短缺和生态破坏。

读下面漫画,回答7~8题:

7.本漫画反映的主题问题是( )

A.世界经济发展差距的“南北问题”

B.亚非拉发展中国家的“粮食问题”

C.世界性水资源紧张问题

D.以石油为主的能源紧张问题

8.造成漫画所反映的问题的主要原因是( )

A.世界资源的总量不足和时间分配上的不均匀

B.亚非拉发展中国家有过长期遭受殖民侵略的历史

C.发达国家利用其先进的技术和雄厚的资金对资源进行垄断

D.人口的急剧增长以及环境污染的不断加剧

解析:7.C 8.D 本题组主要考查环境问题及其成因。第7题,图中显示,人们带着各种器具(水桶、坛子、杯子等)在地球仪形的大容器前等候接水,但却放不出水,说明正面临着水资源短缺问题。第8题,造成这一问题的主要原因是人口的急剧增长以及环境污染加剧造成的水质性缺水。

2009年12月哥本哈根气候大会特别强调应对全球气候变化必须遵循“共同但有区别的责任”原则。读图,回答9~10题:

9.“共同但有区别的责任”原则,主要符合可持续发展的( )

A.共同性原则 公平性原则

B.持续性原则 公平性原则

C.共同性原则 持续性原则

D.持续性原则 一致性原则

10.全球气候变暖对图示地区的主要影响有( )

A.A洋流对沿岸气候的影响增强

B.海水淹没沿海低地

C.灾害性天气出现频率减少

D.水稻种植面积大幅度增加

解析:9.A 10.B 第9题,“共同承担责任”是指发达国家和发展中国家都有义务承担环境问题的责任,即为共同性原则;“有区别”则表示根据不同国家和地区对全球变暖的影响程度和能力来赋予相对应的责任,体现了可持续发展的公平性原则。第10题,全球变暖后,高、低纬度间的温差变小,风力减弱,北大西洋暖流也减弱。同时,冰川融化,海水膨胀,使得海平面上升,淹没沿海低地。

二、综合题(对应学生用书第120页)

11.下图为我国自然生态环境脆弱地区分布示意图。读图,回答下列问题:

(1)我国自然生态环境脆弱地区一般容易发生各种自然灾害。其中A地区易发生 等气象灾害,D地区易发生 等地质灾害。

(2)人们在自然生态环境脆弱地区进行农业生产时,如果不注意生态建设,往往容易诱发各种生态环境问题。其中C地区容易发生的环境问题是 ,E地区容易发生的环境问题是 。

(3)A所在地区在气候上的重要意义是 。

(4)D地区是我国水能资源最丰富的地区,但水资源的开发利用率却较低,试分析原因。

(5)分析B地区自然生态环境脆弱的原因。

解析:第(1)题,A地区多发的气象灾害为干旱和沙尘暴,D地区多发的地质灾害为地震、滑坡和泥石流。第(2)题,黄淮地区容易发生土地盐碱化,川滇地区喀斯特地貌广布,容易发生土地石漠化。第(3)题,A所在地区大约位于大兴安岭—阴山一带,这一线是我国季风区与非季风区的分界线。第(4)题,学生要从水能资源的开发利用条件方面进行分析。第(5)题,B地区处在自然环境的过渡带上,自然环境较脆弱、敏感。

答案:(1)干旱、沙尘暴 地震、滑坡、泥石流

(2)土地盐碱化 土地石漠化

(3)我国季风区与非季风区的分界线

(4)山高谷深,交通不便;地壳运动活跃,地质条件复杂。

(5)深居内陆、气候干旱;地处地势第一、二级阶梯过渡地区;土地贫瘠;植被稀少,土地荒漠化严重;河流稀少,多为季节性河流。

12.(创新探究)下图表示人类社会经济发展与自然资源利用的关系。读图,回答下列问题:

(1)写出字母所代表的自然资源的名称。

A ;B ;C 。

(2)简述自然资源在不同的社会发展阶段对人类活动的影响。

(3)发达国家的工业化过程曾走过“先污染、后治理”的道路。请在图中增绘曲线,来表示不同社会经济发展阶段中污染的变化趋势,并作简要说明。

解析:从农业社会到工业社会、后工业化阶段,随着生产力的发展,人类对自然资源的认识和利用程度不断提高,对自然资源的依赖程度逐渐降低。在农业社会,环境问题已经出现,但并不突出;进入工业社会,人类改造自然的能力增强,因片面追求经济增长,人地矛盾迅速激化,环境污染严重;后工业化阶段,人类开始重新审视自己的行为,环境和发展问题得到人们的普遍关注,可持续发展思想逐步形成并得到公认。

答案:(1)水 生物(可互换) 矿产

(2)农业社会:人类的生产和生活对自然环境和自然资源的依赖程度很大;工业社会:煤、铁等矿产资源对资源性产业和工业布局起着决定性影响;后工业化阶段:随着科技发展和社会进步,自然资源在地区发展中的作用相对下降;人类对自然资源的认识和利用程度不断提高,对自然资源的依赖程度逐渐降低(由强到弱)。

(3)见下图

农业社会阶段,生产力水平较低,环境问题主要表现为生态破坏,污染较轻;工业社会阶段,片面追求经济增长,工业的快速发展建立在大量消耗矿产资源和能源的基础上,环境污染严重;后工业化阶段,人类寻求人地关系的协调发展,环境污染状况得以改善。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少