6.1 人地关系思想的演变 学案 (3)

文档属性

| 名称 | 6.1 人地关系思想的演变 学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 211.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 22:32:55 | ||

图片预览

文档简介

第六章 人类与地理环境的协调发展

第一节 人地关系思想的演变

[学习目标]

1.了解人类不同历史时期人地关系的状况。

2.理解环境问题的本质及产生的主要原因。

3.概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径。

一、人地关系的历史回顾

历史时期

人地关系

采集渔猎时代

人类依赖与①________自然,两者之间呈现原始的②____________

农业文明时期

人类不能正确认识人地关系的③__________,但已有了④________的萌芽,两者间的对抗性⑤________

工业革命以来

人类开始提出“⑥__________”的口号,试图成为自然的主宰,两者间全面呈现⑦__________,人地矛盾迅速⑧________

二、直面环境问题

1.人类与环境的关系

(1)人类的生存和发展要占据一定环境空间,从环境中获取⑨____________。

(2)人的新陈代谢和人类消费活动的⑩__________要排放到环境中。

(3)人类对待自然的态度和行为,会得到环境不同的响应。

2.环境问题的产生与表现

(1)资源短缺、生态破坏

产生:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的 ____________。

表现

(2)环境污染

产生:人类向环境排放废弃物的数量超过环境的 ____________,导致环境质量下降。

表现:大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染、 ____________、放射性污染、海洋污染等。

3.范围及危害

(1) ________的环境问题,危及人类生存。

(2)局域性的环境问题演变成社会公害,制约 ____________和危害人体健康。

4.地域差异

(1)聚落

(2)国家

三、走向人地协调——可持续发展

1.环境问题的实质是________问题。

2.可持续发展

(1)概念:既满足__________的需求,而又不危及__________满足其需求的发展。

(2)内涵:________持续发展是基础,经济持续发展是________,________持续发展是目的。

(3)基本原则:_________原则、持续性原则、________原则。

我的疑惑

1.

2.

3.

探究点一 人地关系的历史回顾

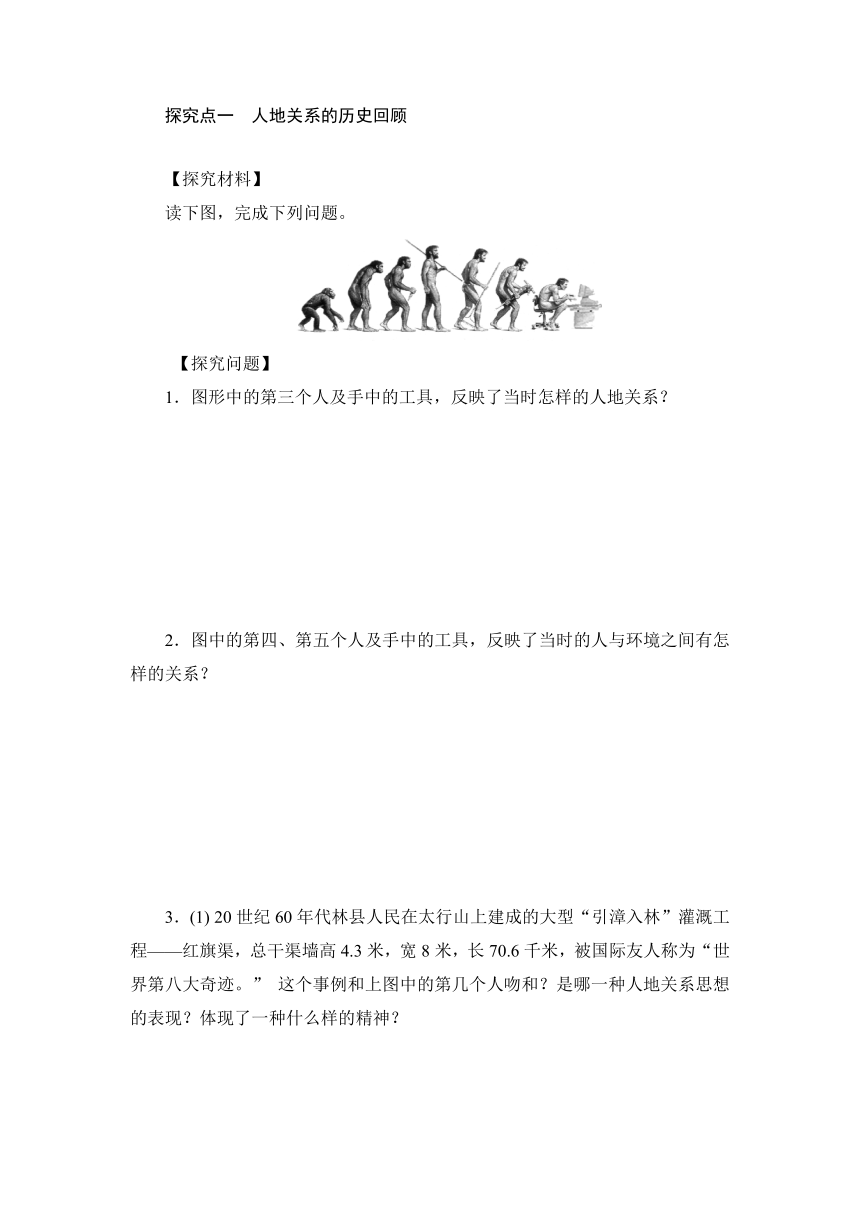

【探究材料】

读下图,完成下列问题。

【探究问题】

1.图形中的第三个人及手中的工具,反映了当时怎样的人地关系?

2.图中的第四、第五个人及手中的工具,反映了当时的人与环境之间有怎样的关系?

3.(1)

20世纪60年代林县人民在太行山上建成的大型“引漳入林”灌溉工程——红旗渠,总干渠墙高4.3米,宽8米,长70.6千米,被国际友人称为“世界第八大奇迹。”

这个事例和上图中的第几个人吻和?是哪一种人地关系思想的表现?体现了一种什么样的精神?

(2)红旗渠引水工程的成功,会给地方经济带来哪些好处?会不会对该县及其邻县的生态环境产生负作用?由此人地关系会产生怎样的后果?

4.随着高科技的发展(图中的第七个人),人与环境之间的关系发生了怎样的变化?

【规律总结】

随着生产力的发展,人类改造环境的能力越来越强,即采猎时代——人类崇拜自然——人地基本协调;农业社会——利用自然——局部出现环境问题;工业革命时期——人类征服自然——人地关系恶化——环境问题严重;20世纪70年代以来——人地协调——走向可持续发展。

【考例探究1】 人类与其生存环境之间矛盾尖锐的时期是( )

A.自然经济时期

B.采猎文明时期

C.农业文明时期

D.工业文明时期

探究点二 直面环境问题

【探究材料】

材料一 2011年3月11日,日本大地震导致的核泄漏对环境造成很大的影响。核泄漏会导致核辐射,核辐射对生命,不管是人类,还是其他生物,都会有毁灭性的伤害,核辐射越大,生命的死亡速度越快,对环境也是一样的,只要是核辐射

能到达的地方,对生物环境都会造成比较大的伤害。

材料二 2010年8月7日22时左右,甘肃甘南藏族自治州舟曲县,泥石流冲进县城,并形成堰塞湖。以前舟曲山上多是郁郁葱葱的大树,很少发生泥石流,由于乱砍乱伐和毁林开荒之风的盛行,舟曲周围的山体几乎全变成了光秃秃的荒山,加上民用木材和倒卖盗用,全县森林面积每年以10万平方米的速度减少,植被破坏严重,生态环境遭到超限度破坏,水土流失极为严重,又遇突如其来的强降雨,导致较严重的泥石流发生。

【探究问题】

1.根据上述材料探究环境问题产生的原因及具体表现。

2.对比分析城市和农村环境问题分布有什么特点?

3.发展中国家与发达国家比较谁的环境问题更严重?为什么?

4.现在环境问题的发展有怎样的趋向?

【规律总结】

人口问题、资源问题、环境问题、发展问题都是当今人类所面临的全球性问题,而且这些因素之间也是相互作用的,任何一个问题都与其他问题产生着影响。比如,人口数量的剧增对资源的需求量、对生存空间的环境等产生了巨大的压力,而人口素质低下又会直接影响人类对资源的开发利用,进而破坏环境。因此,人口、资源、发展这三方面都对环境问题产生着影响。

【考例探究2】 环境问题产生的主要原因是( )

①人口压力 ②城市化进程加快 ③资源不合理利用

④片面追求经济增长

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

第六章 人类与地理环境的协调发展

第一节 人地关系思想的演变

课前准备区

①崇拜 ②平衡关系 ③不协调 ④科学 ⑤增强 ⑥征服自然 ⑦不协调 ⑧激化 ⑨物质和能量 ⑩废弃物 再生速度 水土流失 自净能力 噪声污染 全球性 经济发展 环境污染 生态破坏 消耗资源 发展与人口 发展 当代人 后代人 生态 条件 社会 公平性 共同性

课堂活动区

探究点一

1.主要技术手段:原始工具(石器、木器等),人类行为表现:人类被动适应环境,环境强大的制约力。

(1)人类认识自然、改造自然的能力很低。

(2)由于生产力水平低下并且发展缓慢,人类对地理环境的依赖性很大。

(3)地理环境对人类社会发展的影响很大。

2.人类主导性产业活动:栽培作物,驯养家畜,主要技术手段:农业技术(青铜器、铁器、犁、耕作制等)。

人类行为表现:人类开始大规模地开发利用自然资源。

对人地关系的认识:改造自然,

“地理环境决定论”。

3.(1)和图中的第六个人吻和。“人定胜天”思想的表现,即征服自然,自然的主宰。对人地关系的认识:征服自然。

体现了当地人民坚韧不拔的毅力和不畏艰辛,敢于与自然抗争的精神。

(2)使清澈的渠水流进千百年来干涸的土地,解决当地生产、生活用水缺乏问题,促进当地经济的发展,使当地的生存环境得到很大改善。

如果在引水过程中不注意环境保护(如在悬崖峭壁上开凿渠道若缺乏科学论证,可能会导致滑坡;开凿渠道的碎石任意堆放,会占用土地资源;开渠过程中若破坏陡坡上的植被,则容易引起水土流失),会对生态环境产生负面影响。要根据引水量的大小来判断。如果引水量太大,就会使邻县出现缺水现象,本县也会出现土地的次生盐碱化等生态问题。

人地关系产生的后果:产生环境问题。

4.代表后工业文明时期,谋求人地协调。

对人地关系的认识:谋求人地协调——

“和谐论”

。

人地关系产生的后果:环境和发展问题得到全球关注。

人地思想:

“和谐论”

——

“可持续发展”。

考例探究1 D [工业文明时期,生产力水平迅速提高,人类试图成为自然界的主宰,并以牺牲环境为代价积累了巨大的财富,人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。]

探究点二

1.原因:

(1)人口的压力。

(2)人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

(3)向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净力。

环境问题的表现:

(1)环境污染:人类任意排放废弃物和有害物质,导致环境质量下降。如大气污染,水污染,土壌污染,固体废弃物、废气、噪音等污染,放射性污染,海洋污染等。(2)生态破坏:人类对环境的破坏,导致环境恶化,从而影响人类生产和生活。如滥伐森林、土地荒漠化、沙尘暴、土壤次生盐碱化、全球气候变暖和臭氧层破坏、物种的灭绝等。(3)资源短缺。

2.(1)城市和农村的比较

主要环境问题

城市

环境污染:大气污染、噪声污染、水污染等

农村

生态破坏:水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、森林减少、水源枯竭、物种减少

3.发展中国家比发达国家环境问题更为严重。因为:

①环境承受经济发展和人口快速增长的双重压力;

②经济、技术水平落后,没有足够的能力进行环境保护;

③发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家。

4.有全球化趋向:①酸雨随着大气的运动,能影响到很远的地区;②国际性河流上游被污染,将使全流域受到影响;③热带雨林的破坏,会对全球的气候产生影响;④大气中二氧化碳浓度的升高和臭氧层的破坏,威胁着全人类。

考例探究2 C [城市化进程是社会发展的趋势,不是环境问题产生的原因。]

第一节 人地关系思想的演变

[学习目标]

1.了解人类不同历史时期人地关系的状况。

2.理解环境问题的本质及产生的主要原因。

3.概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径。

一、人地关系的历史回顾

历史时期

人地关系

采集渔猎时代

人类依赖与①________自然,两者之间呈现原始的②____________

农业文明时期

人类不能正确认识人地关系的③__________,但已有了④________的萌芽,两者间的对抗性⑤________

工业革命以来

人类开始提出“⑥__________”的口号,试图成为自然的主宰,两者间全面呈现⑦__________,人地矛盾迅速⑧________

二、直面环境问题

1.人类与环境的关系

(1)人类的生存和发展要占据一定环境空间,从环境中获取⑨____________。

(2)人的新陈代谢和人类消费活动的⑩__________要排放到环境中。

(3)人类对待自然的态度和行为,会得到环境不同的响应。

2.环境问题的产生与表现

(1)资源短缺、生态破坏

产生:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的 ____________。

表现

(2)环境污染

产生:人类向环境排放废弃物的数量超过环境的 ____________,导致环境质量下降。

表现:大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染、 ____________、放射性污染、海洋污染等。

3.范围及危害

(1) ________的环境问题,危及人类生存。

(2)局域性的环境问题演变成社会公害,制约 ____________和危害人体健康。

4.地域差异

(1)聚落

(2)国家

三、走向人地协调——可持续发展

1.环境问题的实质是________问题。

2.可持续发展

(1)概念:既满足__________的需求,而又不危及__________满足其需求的发展。

(2)内涵:________持续发展是基础,经济持续发展是________,________持续发展是目的。

(3)基本原则:_________原则、持续性原则、________原则。

我的疑惑

1.

2.

3.

探究点一 人地关系的历史回顾

【探究材料】

读下图,完成下列问题。

【探究问题】

1.图形中的第三个人及手中的工具,反映了当时怎样的人地关系?

2.图中的第四、第五个人及手中的工具,反映了当时的人与环境之间有怎样的关系?

3.(1)

20世纪60年代林县人民在太行山上建成的大型“引漳入林”灌溉工程——红旗渠,总干渠墙高4.3米,宽8米,长70.6千米,被国际友人称为“世界第八大奇迹。”

这个事例和上图中的第几个人吻和?是哪一种人地关系思想的表现?体现了一种什么样的精神?

(2)红旗渠引水工程的成功,会给地方经济带来哪些好处?会不会对该县及其邻县的生态环境产生负作用?由此人地关系会产生怎样的后果?

4.随着高科技的发展(图中的第七个人),人与环境之间的关系发生了怎样的变化?

【规律总结】

随着生产力的发展,人类改造环境的能力越来越强,即采猎时代——人类崇拜自然——人地基本协调;农业社会——利用自然——局部出现环境问题;工业革命时期——人类征服自然——人地关系恶化——环境问题严重;20世纪70年代以来——人地协调——走向可持续发展。

【考例探究1】 人类与其生存环境之间矛盾尖锐的时期是( )

A.自然经济时期

B.采猎文明时期

C.农业文明时期

D.工业文明时期

探究点二 直面环境问题

【探究材料】

材料一 2011年3月11日,日本大地震导致的核泄漏对环境造成很大的影响。核泄漏会导致核辐射,核辐射对生命,不管是人类,还是其他生物,都会有毁灭性的伤害,核辐射越大,生命的死亡速度越快,对环境也是一样的,只要是核辐射

能到达的地方,对生物环境都会造成比较大的伤害。

材料二 2010年8月7日22时左右,甘肃甘南藏族自治州舟曲县,泥石流冲进县城,并形成堰塞湖。以前舟曲山上多是郁郁葱葱的大树,很少发生泥石流,由于乱砍乱伐和毁林开荒之风的盛行,舟曲周围的山体几乎全变成了光秃秃的荒山,加上民用木材和倒卖盗用,全县森林面积每年以10万平方米的速度减少,植被破坏严重,生态环境遭到超限度破坏,水土流失极为严重,又遇突如其来的强降雨,导致较严重的泥石流发生。

【探究问题】

1.根据上述材料探究环境问题产生的原因及具体表现。

2.对比分析城市和农村环境问题分布有什么特点?

3.发展中国家与发达国家比较谁的环境问题更严重?为什么?

4.现在环境问题的发展有怎样的趋向?

【规律总结】

人口问题、资源问题、环境问题、发展问题都是当今人类所面临的全球性问题,而且这些因素之间也是相互作用的,任何一个问题都与其他问题产生着影响。比如,人口数量的剧增对资源的需求量、对生存空间的环境等产生了巨大的压力,而人口素质低下又会直接影响人类对资源的开发利用,进而破坏环境。因此,人口、资源、发展这三方面都对环境问题产生着影响。

【考例探究2】 环境问题产生的主要原因是( )

①人口压力 ②城市化进程加快 ③资源不合理利用

④片面追求经济增长

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

第六章 人类与地理环境的协调发展

第一节 人地关系思想的演变

课前准备区

①崇拜 ②平衡关系 ③不协调 ④科学 ⑤增强 ⑥征服自然 ⑦不协调 ⑧激化 ⑨物质和能量 ⑩废弃物 再生速度 水土流失 自净能力 噪声污染 全球性 经济发展 环境污染 生态破坏 消耗资源 发展与人口 发展 当代人 后代人 生态 条件 社会 公平性 共同性

课堂活动区

探究点一

1.主要技术手段:原始工具(石器、木器等),人类行为表现:人类被动适应环境,环境强大的制约力。

(1)人类认识自然、改造自然的能力很低。

(2)由于生产力水平低下并且发展缓慢,人类对地理环境的依赖性很大。

(3)地理环境对人类社会发展的影响很大。

2.人类主导性产业活动:栽培作物,驯养家畜,主要技术手段:农业技术(青铜器、铁器、犁、耕作制等)。

人类行为表现:人类开始大规模地开发利用自然资源。

对人地关系的认识:改造自然,

“地理环境决定论”。

3.(1)和图中的第六个人吻和。“人定胜天”思想的表现,即征服自然,自然的主宰。对人地关系的认识:征服自然。

体现了当地人民坚韧不拔的毅力和不畏艰辛,敢于与自然抗争的精神。

(2)使清澈的渠水流进千百年来干涸的土地,解决当地生产、生活用水缺乏问题,促进当地经济的发展,使当地的生存环境得到很大改善。

如果在引水过程中不注意环境保护(如在悬崖峭壁上开凿渠道若缺乏科学论证,可能会导致滑坡;开凿渠道的碎石任意堆放,会占用土地资源;开渠过程中若破坏陡坡上的植被,则容易引起水土流失),会对生态环境产生负面影响。要根据引水量的大小来判断。如果引水量太大,就会使邻县出现缺水现象,本县也会出现土地的次生盐碱化等生态问题。

人地关系产生的后果:产生环境问题。

4.代表后工业文明时期,谋求人地协调。

对人地关系的认识:谋求人地协调——

“和谐论”

。

人地关系产生的后果:环境和发展问题得到全球关注。

人地思想:

“和谐论”

——

“可持续发展”。

考例探究1 D [工业文明时期,生产力水平迅速提高,人类试图成为自然界的主宰,并以牺牲环境为代价积累了巨大的财富,人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。]

探究点二

1.原因:

(1)人口的压力。

(2)人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

(3)向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净力。

环境问题的表现:

(1)环境污染:人类任意排放废弃物和有害物质,导致环境质量下降。如大气污染,水污染,土壌污染,固体废弃物、废气、噪音等污染,放射性污染,海洋污染等。(2)生态破坏:人类对环境的破坏,导致环境恶化,从而影响人类生产和生活。如滥伐森林、土地荒漠化、沙尘暴、土壤次生盐碱化、全球气候变暖和臭氧层破坏、物种的灭绝等。(3)资源短缺。

2.(1)城市和农村的比较

主要环境问题

城市

环境污染:大气污染、噪声污染、水污染等

农村

生态破坏:水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、森林减少、水源枯竭、物种减少

3.发展中国家比发达国家环境问题更为严重。因为:

①环境承受经济发展和人口快速增长的双重压力;

②经济、技术水平落后,没有足够的能力进行环境保护;

③发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家。

4.有全球化趋向:①酸雨随着大气的运动,能影响到很远的地区;②国际性河流上游被污染,将使全流域受到影响;③热带雨林的破坏,会对全球的气候产生影响;④大气中二氧化碳浓度的升高和臭氧层的破坏,威胁着全人类。

考例探究2 C [城市化进程是社会发展的趋势,不是环境问题产生的原因。]

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少