第3课 首届诺贝尔奖颁发 课件

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

首届诺贝尔奖颁发

新

课

导

入

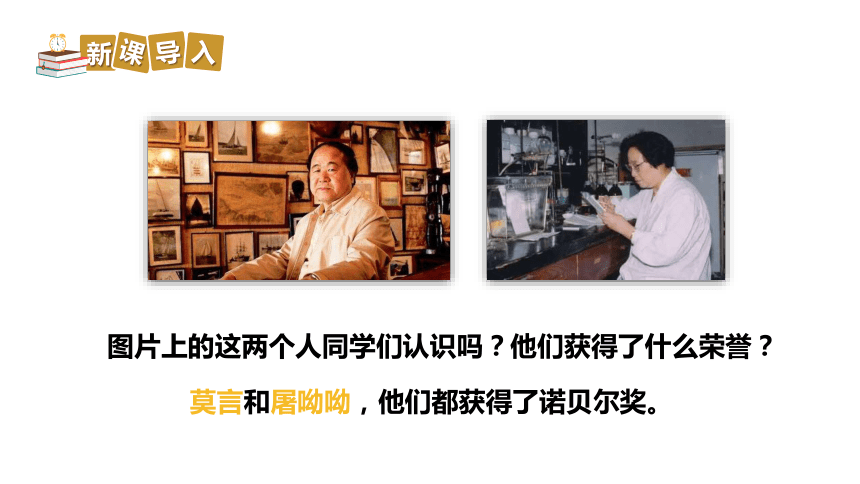

图片上的这两个人同学们认识吗?他们获得了什么荣誉?

莫言和屠呦呦,他们都获得了诺贝尔奖。

新

课

导

入

照片中有17人获得诺贝尔奖

学

习

目

标

复习新闻的有关知识,培养学生阅读新闻的能力。

能根据新闻的结构理清课文的内容和层次。

认真阅读课文,培养学生快速、准确获取信息的能力。

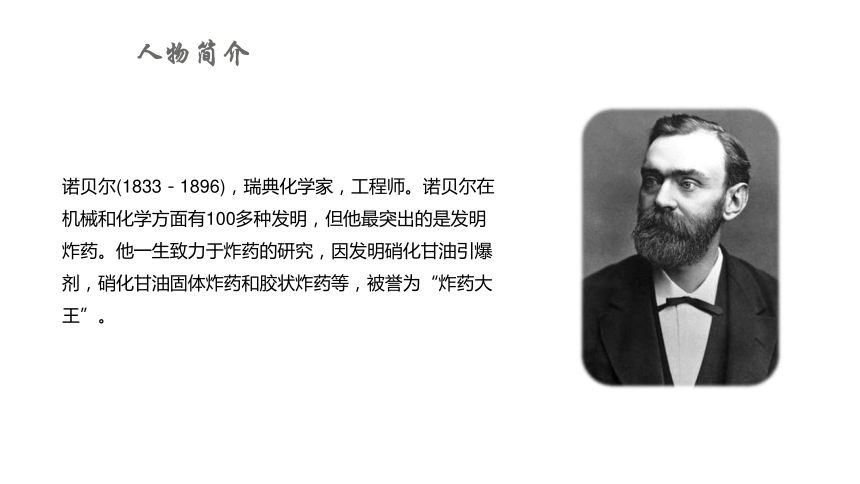

人物简介

诺贝尔(1833-1896),瑞典化学家,工程师。诺贝尔在机械和化学方面有100多种发明,但他最突出的是发明炸药。他一生致力于炸药的研究,因发明硝化甘油引爆剂,硝化甘油固体炸药和胶状炸药等,被誉为“炸药大王”。

写作背景

1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,取得了在许多国家生产黄色炸药的专利。发了大财,以后又发明了更安全可靠威力更大的胶质炸药,接着又研制无烟火药。因毕生从事科研和火药的研制,终身未娶、无儿无女,晚年立下遗嘱,将全部不动产进行投资,作为基金,设立诺贝尔奖金。1901年12月10日瑞典国王和挪威诺贝尔基金会首次颁发了诺贝尔奖。

颁发:授予,分发某一样东西,比如勋章、奖状等

建树:在事业上有很大成就或表示建立不朽的功勋

遗嘱:人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐身后事应如何处理

课前自主学习

层次结构

第一部分(1):简单概括了新闻所报道的主要内容及诺贝尔奖的由来。

第二部分(2-4):报道了当年诺贝尔奖的获得者以及有关诺贝尔奖的知识。

默读课文,把握消息六要素中的时间、地点、人物和事件。

时间:1901年12月10日;

地点:瑞典的斯德哥尔摩;

人物:瑞典国王和挪威诺贝尔基金会;

事件:首次颁发诺贝尔奖。

新闻前的黑体字部分属于什么部分?交代了哪些内容?有什么作用?

属于电头,交代了通讯社名称、发电地点、时间,体现了新闻的真实性和及时性的特点。

课文的主体部分详写了什么内容,略写了什么内容,为什么要这样安排?

主体部分详写了首届诺贝尔奖获得者的情况,略写了颁奖机构、时间和地点,还略写了资金来源和两权分离。因为首届诺贝尔奖获得者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献这些情况是整篇新闻要报道的重点,能更好地突出中心,所以要一一列举,进行详写;而其他方面,如颁奖机构、时间、地点和资金来源不是新闻的重点,只需交代清楚无需详写,这样安排详略能更好地突出中心。

第三第四自然段的内容和新闻的标题无关,你认为可以删去吗?

不可以。第三自认段补充背景部分,交代了诺贝尔奖资金的来源以及诺贝尔奖评议权归属,可以显示诺贝尔奖评审的公平公正;第四自然段介绍了诺贝尔奖奖金的来源,补充说明资金管理权与奖项评议权的分离,更有利于读者了解和认识诺贝尔奖,从而增强了新闻内容的真实性。

课文主体部分为什么要一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献呢?

一方面是表明新闻事实的准确性;另一方面是表明新闻事实的翔实;还因为“列举获奖者的国籍、姓名、奖项 和所做贡献”是新闻的重点,所以要详写。

有人说,本文是“倒金字塔结构”的典型范文,请你做简要分析。

概念释义:“倒金字塔结构”,也称“倒三角结构”,是消息写作中最常用的一种结构方式,即按先重要后次要的顺序来写。犹如倒置的金字塔或倒置的三角形,因而得名。它多用于事件性新闻。

本文主要目的既然是报道诺贝尔奖首次颁发,那么获奖者信息自然是这则消息的主要内容。因此,在导语简介颁发地点、时间后,获奖者信息应该放在主体部分最优先的位置。说完谁获奖,按照读者关注的,自然是再写颁奖机构、何时何地颁奖,这些内容不太重要,但是又不可舍去,所以放在主体次要部分。最后再交代新闻背景。这则新闻俨然按照重要到次要的顺序依次排列,是一篇典型的“倒金字塔结构”范文。

本文主旨

本文通过对首届诺贝尔奖获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献等方面的简要报道,揭示了诺贝尔奖对于促进科技进步、推动人类社会发展所起的重要作用,赞扬了诺贝尔无私奉献的高尚品质。

当

堂

检

测

1.下列加粗字注音有误的一项是( )

A.颁发(bān) 渗透(shèn) 授奖(shòu) 钞票(chāo)

B.遗嘱(shǔ) 巨额(é) 粉碎(suì) 硬币(bì)

C.仲裁(cái) 挪威(nuó) 投资(zī) 利息(xī)

D.拨款(bō) 吞食(tūn) 安慰(wèi) 采纳(nà)

解析:B项有误,“遗嘱”的“嘱”应读作“zhǔ”。

B

当

堂

检

测

2.下列说法错误的一项是( )

A.首届诺贝尔奖由瑞典国王和挪威诺贝尔基金会于1901年颁发。这是根据挪威人诺贝尔的遗嘱所设立的一个奖项。

B.常见新闻作品体裁有消息、新闻特写、通讯、新闻评论等。《首届诺贝尔奖颁发》就是一则消息。

C.新闻在结构上,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。

D.《首届诺贝尔奖颁发》一文最后一段交代了新闻背景,进一步介绍了颁奖资金的来源。

解析:诺贝尔是瑞典人,不是挪威人。

A

当

堂

检

测

3.下列句子中有语病的一项是( )

A.当前,青少年非常深受网络语言的影响,忽视汉语的规范化使用,这应引起教育工作者的高度重视。

B.“窥一斑而知全豹,处一隅而观全局”既是一种胸襟、眼界和格局,又是一种思想方法和思维方式。

C.表现人性光辉的作品,魅力大多在于其中蕴含的道德力量,而这些力量代表着社会所需的正能量。

D.首位获得诺贝尔生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦是浙江宁波人,其名字源于《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之苹”。

解析:A项有误,成分赘余,应删去“非常”。

A

感谢观看

首届诺贝尔奖颁发

新

课

导

入

图片上的这两个人同学们认识吗?他们获得了什么荣誉?

莫言和屠呦呦,他们都获得了诺贝尔奖。

新

课

导

入

照片中有17人获得诺贝尔奖

学

习

目

标

复习新闻的有关知识,培养学生阅读新闻的能力。

能根据新闻的结构理清课文的内容和层次。

认真阅读课文,培养学生快速、准确获取信息的能力。

人物简介

诺贝尔(1833-1896),瑞典化学家,工程师。诺贝尔在机械和化学方面有100多种发明,但他最突出的是发明炸药。他一生致力于炸药的研究,因发明硝化甘油引爆剂,硝化甘油固体炸药和胶状炸药等,被誉为“炸药大王”。

写作背景

1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,取得了在许多国家生产黄色炸药的专利。发了大财,以后又发明了更安全可靠威力更大的胶质炸药,接着又研制无烟火药。因毕生从事科研和火药的研制,终身未娶、无儿无女,晚年立下遗嘱,将全部不动产进行投资,作为基金,设立诺贝尔奖金。1901年12月10日瑞典国王和挪威诺贝尔基金会首次颁发了诺贝尔奖。

颁发:授予,分发某一样东西,比如勋章、奖状等

建树:在事业上有很大成就或表示建立不朽的功勋

遗嘱:人在生前或临死前用口头或书面形式嘱咐身后事应如何处理

课前自主学习

层次结构

第一部分(1):简单概括了新闻所报道的主要内容及诺贝尔奖的由来。

第二部分(2-4):报道了当年诺贝尔奖的获得者以及有关诺贝尔奖的知识。

默读课文,把握消息六要素中的时间、地点、人物和事件。

时间:1901年12月10日;

地点:瑞典的斯德哥尔摩;

人物:瑞典国王和挪威诺贝尔基金会;

事件:首次颁发诺贝尔奖。

新闻前的黑体字部分属于什么部分?交代了哪些内容?有什么作用?

属于电头,交代了通讯社名称、发电地点、时间,体现了新闻的真实性和及时性的特点。

课文的主体部分详写了什么内容,略写了什么内容,为什么要这样安排?

主体部分详写了首届诺贝尔奖获得者的情况,略写了颁奖机构、时间和地点,还略写了资金来源和两权分离。因为首届诺贝尔奖获得者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献这些情况是整篇新闻要报道的重点,能更好地突出中心,所以要一一列举,进行详写;而其他方面,如颁奖机构、时间、地点和资金来源不是新闻的重点,只需交代清楚无需详写,这样安排详略能更好地突出中心。

第三第四自然段的内容和新闻的标题无关,你认为可以删去吗?

不可以。第三自认段补充背景部分,交代了诺贝尔奖资金的来源以及诺贝尔奖评议权归属,可以显示诺贝尔奖评审的公平公正;第四自然段介绍了诺贝尔奖奖金的来源,补充说明资金管理权与奖项评议权的分离,更有利于读者了解和认识诺贝尔奖,从而增强了新闻内容的真实性。

课文主体部分为什么要一一列举获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献呢?

一方面是表明新闻事实的准确性;另一方面是表明新闻事实的翔实;还因为“列举获奖者的国籍、姓名、奖项 和所做贡献”是新闻的重点,所以要详写。

有人说,本文是“倒金字塔结构”的典型范文,请你做简要分析。

概念释义:“倒金字塔结构”,也称“倒三角结构”,是消息写作中最常用的一种结构方式,即按先重要后次要的顺序来写。犹如倒置的金字塔或倒置的三角形,因而得名。它多用于事件性新闻。

本文主要目的既然是报道诺贝尔奖首次颁发,那么获奖者信息自然是这则消息的主要内容。因此,在导语简介颁发地点、时间后,获奖者信息应该放在主体部分最优先的位置。说完谁获奖,按照读者关注的,自然是再写颁奖机构、何时何地颁奖,这些内容不太重要,但是又不可舍去,所以放在主体次要部分。最后再交代新闻背景。这则新闻俨然按照重要到次要的顺序依次排列,是一篇典型的“倒金字塔结构”范文。

本文主旨

本文通过对首届诺贝尔奖获奖者的国籍、姓名、所获奖项和所做贡献等方面的简要报道,揭示了诺贝尔奖对于促进科技进步、推动人类社会发展所起的重要作用,赞扬了诺贝尔无私奉献的高尚品质。

当

堂

检

测

1.下列加粗字注音有误的一项是( )

A.颁发(bān) 渗透(shèn) 授奖(shòu) 钞票(chāo)

B.遗嘱(shǔ) 巨额(é) 粉碎(suì) 硬币(bì)

C.仲裁(cái) 挪威(nuó) 投资(zī) 利息(xī)

D.拨款(bō) 吞食(tūn) 安慰(wèi) 采纳(nà)

解析:B项有误,“遗嘱”的“嘱”应读作“zhǔ”。

B

当

堂

检

测

2.下列说法错误的一项是( )

A.首届诺贝尔奖由瑞典国王和挪威诺贝尔基金会于1901年颁发。这是根据挪威人诺贝尔的遗嘱所设立的一个奖项。

B.常见新闻作品体裁有消息、新闻特写、通讯、新闻评论等。《首届诺贝尔奖颁发》就是一则消息。

C.新闻在结构上,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。

D.《首届诺贝尔奖颁发》一文最后一段交代了新闻背景,进一步介绍了颁奖资金的来源。

解析:诺贝尔是瑞典人,不是挪威人。

A

当

堂

检

测

3.下列句子中有语病的一项是( )

A.当前,青少年非常深受网络语言的影响,忽视汉语的规范化使用,这应引起教育工作者的高度重视。

B.“窥一斑而知全豹,处一隅而观全局”既是一种胸襟、眼界和格局,又是一种思想方法和思维方式。

C.表现人性光辉的作品,魅力大多在于其中蕴含的道德力量,而这些力量代表着社会所需的正能量。

D.首位获得诺贝尔生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦是浙江宁波人,其名字源于《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之苹”。

解析:A项有误,成分赘余,应删去“非常”。

A

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读