4.1 营造地表形态的力量 教案 (8)

文档属性

| 名称 | 4.1 营造地表形态的力量 教案 (8) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 755.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 08:55:26 | ||

图片预览

文档简介

高中地理必修1

4.1

营造地表形态的力量教学设计

【教学目标】

一、知识目标

1.结合实例,说明内力作用的能量来源及其表现形式,理解地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式。

2.说明外力作用的概念、能量来源和四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同地貌;

3.建立内、外力辩证统一、共同塑造地表形态的观点。

4.会用图文资料说明岩石圈物质循环的过程及其产生循环的基础——三大类岩石的相互转化过程。

二、能力目标

1.能够通过各种地貌示意图判断地貌类型,并分析其成因。

2.学会利用多幅景观图和示意图来比较说明不同陆地环境的地域差异及形成原因;

三、情感目标

1.通过分析各种地貌的成因,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

2.树立事物之间是普遍联系的辩证唯物主义观点。

【教学重点】

地壳运动对地表形态的影响

风化、侵蚀、搬运、沉积作用所形成的不同的地表形态。

3.岩石圈的物质循环。

【教学难点】

1.外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。

2.内力、外力作用的关系。

3.培养学生树立正确的人地关系的观点。

【教具准备】

多媒体、课件、实验器具。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

展示一些地表形态图片,激发学生兴趣。

【教师总结概括】欣赏着美景图片,同学们有没有想过这千姿百态的地表形态是怎样形成的呢?这就是我们这节课要解决的课题——营造底边形态的力量

【板书】

营造地表形态的力量

【过渡】营造地表形态的力量有很多种,但归纳起来看可以划分为两种,即内力作用和外力作用,首先我们来学习一下内力作用.

【板书】一、内力作用

1.能量来源

2.表现形式

3.对地表形态的影响

【指导读书】请大家阅读教材P69第一、二段和案例1,回答:

1.内力作用的能量来源是什么?表现形式有哪些?

2.各种内力作用的速度是否均匀?试举例说明。

3.塑造地表形态的主要方式是什么?

【学生回答】

1.内力作用的能量来自地球的内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

2.主要表现为:地壳运动、岩浆运动、变质作用等。地壳运动是塑造地表形态的主要方式。

3.不均匀。如喜马拉雅山的形成很慢,而基拉韦厄火山爆发的速度很快。

【转折过渡】同学们回答的很好。由于变质作用一般发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态,岩浆也只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。所以,在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要方式。下面我们重点学习一下地壳运动及其影响。

【教师教具演示讲解】水平运动和垂直运动

按照地壳运动的方向和性质,可以将其分为水平运动和垂直运动。水平运动是指组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动,它使岩层发生水平位移和弯曲变形,相对方向的水平运动常常造成巨大的褶皱山脉,如喜马拉雅山。相反方向的水平运动常形成绵长的断裂带如东非大裂谷和红海。垂直运动是指组成地壳的岩层作垂直于地球表面方向的运动,即上升或下降的运动。它使岩层发生大规模的隆起或凹陷,从而引起地势的高低起伏和海陆变迁。

【教师总结】

在地壳运动中,这两个方向的运动是同时存在的,而且相互作用、相互影响,就全球规模的运动而言,地壳的运动以水平运动为主,以垂直运动为辅。

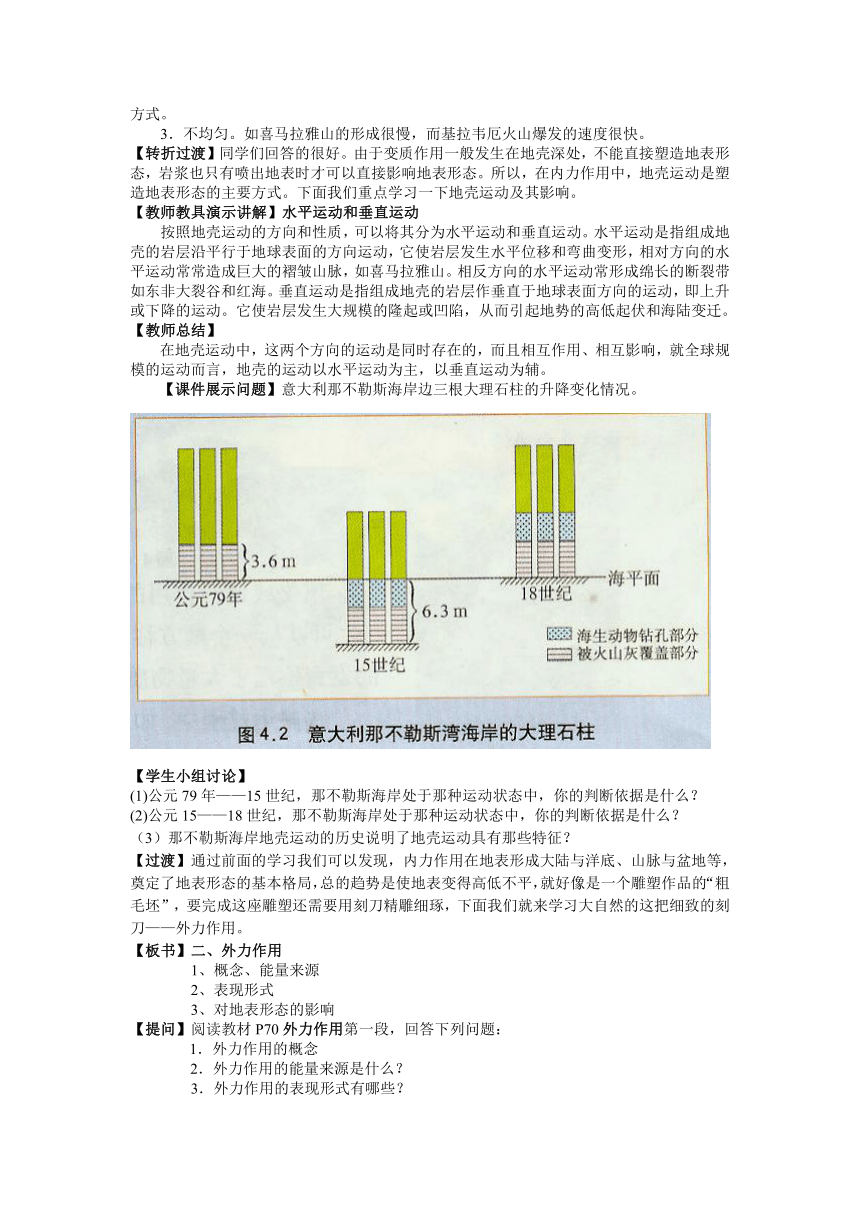

【课件展示问题】意大利那不勒斯海岸边三根大理石柱的升降变化情况。

【学生小组讨论】

(1)公元79年——15世纪,那不勒斯海岸处于那种运动状态中,你的判断依据是什么?

(2)公元15——18世纪,那不勒斯海岸处于那种运动状态中,你的判断依据是什么?

(3)那不勒斯海岸地壳运动的历史说明了地壳运动具有那些特征?

【过渡】通过前面的学习我们可以发现,内力作用在地表形成大陆与洋底、山脉与盆地等,奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平,就好像是一个雕塑作品的“粗毛坯”,要完成这座雕塑还需要用刻刀精雕细琢,下面我们就来学习大自然的这把细致的刻刀——外力作用。

【板书】二、外力作用

1、概念、能量来源

2、表现形式

3、对地表形态的影响

【提问】阅读教材P70外力作用第一段,回答下列问题:

1.外力作用的概念

2.外力作用的能量来源是什么?

3.外力作用的表现形式有哪些?

【学生回答】

1.地球表面的风、流水、冰川、生物等也可以引起地表形态的变化,被称为外力作用。

2.外力作用的能量来自地球外部,主要是太阳辐射能。

3.它对地表形态的塑造主要有风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式。

【过渡】我们知道了外力作用主要有风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式,下面我们就逐一来学习。

【展示风化作用视频】

【教师小结】在温度、水以及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石经常发生崩解或破碎,形成许多大小不等的岩石碎块或砂粒,这种作用叫做风化作用。

【转折过渡】风化作用的风化产物,堆积在原地,为其他外力作用创造了条件。其他外力作用还能做些什么呢?

【板书】(2)侵蚀作用

【展示侵蚀作用视频】

【讲解】投影片所海浪对岩石侵蚀的结果:海浪打击岩石,也会对海岸起破坏作用,这幅图就是海蚀地貌,矗立在海中的岩石称为海蚀柱。冰川侵蚀的结果:高寒地区巨大的冰川,可以刨蚀流经的地面,形成冰斗、角峰等地貌。

【教师总结】水、冰川、空气等在运动状态下也可以对地表岩石及其风化产物进行破坏,称为侵蚀作用。侵蚀作用常使被侵蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

【板书】(3)搬运作用

【展示搬运作用视频】在搬运过程中,如果外力减弱或遇到障碍物,被搬运的物质堆积下来,形成堆积地貌。

【板书】(4)堆积作用

【出示投影片】沙滩、新月型沙丘

【分析讲解】在沙质海岸,波浪在向海运动的过程中,由于速度逐渐减慢,会将大量的沙子堆积在海岸地带,形成沙滩;在风向比较固定的沙漠地区,沙粒在风力作用下往往堆积形成状似新月的沙丘,叫新月形沙丘。

【启发提问】以上就是外力作用的四种表现形式,它们之间有着什么样的关系呢?

【出示投影片】

【教师总结】

外力通过风化、侵蚀作用不断的对地表进行破坏,并把破坏不了的物质从高处搬运到低处堆积起来,总的趋势是使地表起伏状况趋向于平缓。

在地表形态的塑造过程中,内力和外力是同时起作用的,他们作用的结果也往往交织在一起。

【转折过渡】地表形态的塑造过程也是岩石圈物质的循环过程,它们存在的基础是岩石圈三大类岩石——岩浆岩、变质岩、沉积岩的相互转化。

【板书】三、岩石圈的物质循环

【指导读书】请大家阅读教材P78第二段和下图,思考:

【学生小组讨论】

1.岩石的分类及各类岩石的形成过程?

2.各类岩石之间的相互转化过程?

3.绘制岩石圈物质循环示意图,并在所绘制的示意图中填上主要的内、外力作用名称。

【学生回答】

1.岩浆岩是在地球内部压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,冷却凝固形成。

沉积岩是裸露地表的岩浆岩在风吹、雨打、日晒以及生物作用下,逐渐成为砾石、沙子和泥土。这些碎屑物质被风、流水等搬运后沉积下来,经过固结成岩作用形成。

变质岩是各种已经生成的岩石,在一定的温度和压力下发生变质作用形成。

2.各类岩石在岩石圈深处或岩石圈以下发生重熔再生作用,又成为新的岩浆。岩浆在一定的条件下再次侵入或喷出地表,形成新的岩浆岩,并与其他岩石一起再次接受外力的风化、侵蚀、搬运和堆积。

【教师总结归纳】同学们回答的很好,我们可以用下图说明地壳物质循环过程

板书设计

第四章:地表形态的塑造

第一节:营造地表形态的力量

一、内力作用

1.能量来源

2.表现形式

3.对地表形态的影响

二、外力作用

1.概念、能量来源

2.表现形式

(1)风化作用

⑵侵蚀作用

⑶搬运作用

⑷堆积作用

3.对地表形态的影响

三、岩石圈的物质循环

风化作用

侵蚀作用

搬运作用

堆积作用

岩浆岩

沉积岩

变质岩

岩浆

岩浆岩

沉积岩

变质岩

岩浆

4.1

营造地表形态的力量教学设计

【教学目标】

一、知识目标

1.结合实例,说明内力作用的能量来源及其表现形式,理解地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式。

2.说明外力作用的概念、能量来源和四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同地貌;

3.建立内、外力辩证统一、共同塑造地表形态的观点。

4.会用图文资料说明岩石圈物质循环的过程及其产生循环的基础——三大类岩石的相互转化过程。

二、能力目标

1.能够通过各种地貌示意图判断地貌类型,并分析其成因。

2.学会利用多幅景观图和示意图来比较说明不同陆地环境的地域差异及形成原因;

三、情感目标

1.通过分析各种地貌的成因,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

2.树立事物之间是普遍联系的辩证唯物主义观点。

【教学重点】

地壳运动对地表形态的影响

风化、侵蚀、搬运、沉积作用所形成的不同的地表形态。

3.岩石圈的物质循环。

【教学难点】

1.外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。

2.内力、外力作用的关系。

3.培养学生树立正确的人地关系的观点。

【教具准备】

多媒体、课件、实验器具。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

展示一些地表形态图片,激发学生兴趣。

【教师总结概括】欣赏着美景图片,同学们有没有想过这千姿百态的地表形态是怎样形成的呢?这就是我们这节课要解决的课题——营造底边形态的力量

【板书】

营造地表形态的力量

【过渡】营造地表形态的力量有很多种,但归纳起来看可以划分为两种,即内力作用和外力作用,首先我们来学习一下内力作用.

【板书】一、内力作用

1.能量来源

2.表现形式

3.对地表形态的影响

【指导读书】请大家阅读教材P69第一、二段和案例1,回答:

1.内力作用的能量来源是什么?表现形式有哪些?

2.各种内力作用的速度是否均匀?试举例说明。

3.塑造地表形态的主要方式是什么?

【学生回答】

1.内力作用的能量来自地球的内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

2.主要表现为:地壳运动、岩浆运动、变质作用等。地壳运动是塑造地表形态的主要方式。

3.不均匀。如喜马拉雅山的形成很慢,而基拉韦厄火山爆发的速度很快。

【转折过渡】同学们回答的很好。由于变质作用一般发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态,岩浆也只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。所以,在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要方式。下面我们重点学习一下地壳运动及其影响。

【教师教具演示讲解】水平运动和垂直运动

按照地壳运动的方向和性质,可以将其分为水平运动和垂直运动。水平运动是指组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动,它使岩层发生水平位移和弯曲变形,相对方向的水平运动常常造成巨大的褶皱山脉,如喜马拉雅山。相反方向的水平运动常形成绵长的断裂带如东非大裂谷和红海。垂直运动是指组成地壳的岩层作垂直于地球表面方向的运动,即上升或下降的运动。它使岩层发生大规模的隆起或凹陷,从而引起地势的高低起伏和海陆变迁。

【教师总结】

在地壳运动中,这两个方向的运动是同时存在的,而且相互作用、相互影响,就全球规模的运动而言,地壳的运动以水平运动为主,以垂直运动为辅。

【课件展示问题】意大利那不勒斯海岸边三根大理石柱的升降变化情况。

【学生小组讨论】

(1)公元79年——15世纪,那不勒斯海岸处于那种运动状态中,你的判断依据是什么?

(2)公元15——18世纪,那不勒斯海岸处于那种运动状态中,你的判断依据是什么?

(3)那不勒斯海岸地壳运动的历史说明了地壳运动具有那些特征?

【过渡】通过前面的学习我们可以发现,内力作用在地表形成大陆与洋底、山脉与盆地等,奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平,就好像是一个雕塑作品的“粗毛坯”,要完成这座雕塑还需要用刻刀精雕细琢,下面我们就来学习大自然的这把细致的刻刀——外力作用。

【板书】二、外力作用

1、概念、能量来源

2、表现形式

3、对地表形态的影响

【提问】阅读教材P70外力作用第一段,回答下列问题:

1.外力作用的概念

2.外力作用的能量来源是什么?

3.外力作用的表现形式有哪些?

【学生回答】

1.地球表面的风、流水、冰川、生物等也可以引起地表形态的变化,被称为外力作用。

2.外力作用的能量来自地球外部,主要是太阳辐射能。

3.它对地表形态的塑造主要有风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式。

【过渡】我们知道了外力作用主要有风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式,下面我们就逐一来学习。

【展示风化作用视频】

【教师小结】在温度、水以及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石经常发生崩解或破碎,形成许多大小不等的岩石碎块或砂粒,这种作用叫做风化作用。

【转折过渡】风化作用的风化产物,堆积在原地,为其他外力作用创造了条件。其他外力作用还能做些什么呢?

【板书】(2)侵蚀作用

【展示侵蚀作用视频】

【讲解】投影片所海浪对岩石侵蚀的结果:海浪打击岩石,也会对海岸起破坏作用,这幅图就是海蚀地貌,矗立在海中的岩石称为海蚀柱。冰川侵蚀的结果:高寒地区巨大的冰川,可以刨蚀流经的地面,形成冰斗、角峰等地貌。

【教师总结】水、冰川、空气等在运动状态下也可以对地表岩石及其风化产物进行破坏,称为侵蚀作用。侵蚀作用常使被侵蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

【板书】(3)搬运作用

【展示搬运作用视频】在搬运过程中,如果外力减弱或遇到障碍物,被搬运的物质堆积下来,形成堆积地貌。

【板书】(4)堆积作用

【出示投影片】沙滩、新月型沙丘

【分析讲解】在沙质海岸,波浪在向海运动的过程中,由于速度逐渐减慢,会将大量的沙子堆积在海岸地带,形成沙滩;在风向比较固定的沙漠地区,沙粒在风力作用下往往堆积形成状似新月的沙丘,叫新月形沙丘。

【启发提问】以上就是外力作用的四种表现形式,它们之间有着什么样的关系呢?

【出示投影片】

【教师总结】

外力通过风化、侵蚀作用不断的对地表进行破坏,并把破坏不了的物质从高处搬运到低处堆积起来,总的趋势是使地表起伏状况趋向于平缓。

在地表形态的塑造过程中,内力和外力是同时起作用的,他们作用的结果也往往交织在一起。

【转折过渡】地表形态的塑造过程也是岩石圈物质的循环过程,它们存在的基础是岩石圈三大类岩石——岩浆岩、变质岩、沉积岩的相互转化。

【板书】三、岩石圈的物质循环

【指导读书】请大家阅读教材P78第二段和下图,思考:

【学生小组讨论】

1.岩石的分类及各类岩石的形成过程?

2.各类岩石之间的相互转化过程?

3.绘制岩石圈物质循环示意图,并在所绘制的示意图中填上主要的内、外力作用名称。

【学生回答】

1.岩浆岩是在地球内部压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,冷却凝固形成。

沉积岩是裸露地表的岩浆岩在风吹、雨打、日晒以及生物作用下,逐渐成为砾石、沙子和泥土。这些碎屑物质被风、流水等搬运后沉积下来,经过固结成岩作用形成。

变质岩是各种已经生成的岩石,在一定的温度和压力下发生变质作用形成。

2.各类岩石在岩石圈深处或岩石圈以下发生重熔再生作用,又成为新的岩浆。岩浆在一定的条件下再次侵入或喷出地表,形成新的岩浆岩,并与其他岩石一起再次接受外力的风化、侵蚀、搬运和堆积。

【教师总结归纳】同学们回答的很好,我们可以用下图说明地壳物质循环过程

板书设计

第四章:地表形态的塑造

第一节:营造地表形态的力量

一、内力作用

1.能量来源

2.表现形式

3.对地表形态的影响

二、外力作用

1.概念、能量来源

2.表现形式

(1)风化作用

⑵侵蚀作用

⑶搬运作用

⑷堆积作用

3.对地表形态的影响

三、岩石圈的物质循环

风化作用

侵蚀作用

搬运作用

堆积作用

岩浆岩

沉积岩

变质岩

岩浆

岩浆岩

沉积岩

变质岩

岩浆

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪