4.1 营造地表形态的力量 教案 (表格式)

文档属性

| 名称 | 4.1 营造地表形态的力量 教案 (表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 290.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 09:00:28 | ||

图片预览

文档简介

课堂教学设计

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、1

上课时间

课题

内力作用

教学目标

1、认识和了解营造地表形态的力量有哪些;2、正确区分内、外力作用能量的来源、表现形式、对地表形态的影响,说出内、外力作用的关系。3、举例说明内力作用的特点;4、比较内力作用的两种形式,并分析其对地表形态的影响。5、认识和了解火山、地震、变质作用等内力作用对人类活动的影响。

重点

1、内力作用的特点;内力作用的两种形式及其对地表形态的影响。2、认识和了解火山、地震、变质作用等内力作用对人类活动的影响。

难点

运用景观图片或等高线地形图判断地貌形态及其主要地质作用形式。

教学方法

阅读讨论、读图分析、小组辩论

教具准备

多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15“8分钟巩固”。

默背:内力作用的能量来源、特点、形式及其对地表形态的影响。

板书设计

一、地质作用分

类能量来源主要表现形式影响内外力作用的关系内力作用外力作用

二、内力作用的特点1、有剧烈和缓慢之分。地质、火山,事件改变地表形态。2、主要使地表隆起或下陷,变得高低不平。三、地壳运动

1、水平运动

2、垂直运动四、内力作用与地表形态塑造地表形态的内力作用对地表形态的塑造表现形式地壳运动水平运动垂直运动变质作用岩浆活动地震分类特点迅速剧烈缓慢微弱表现形式

课

堂

教

学

过

程

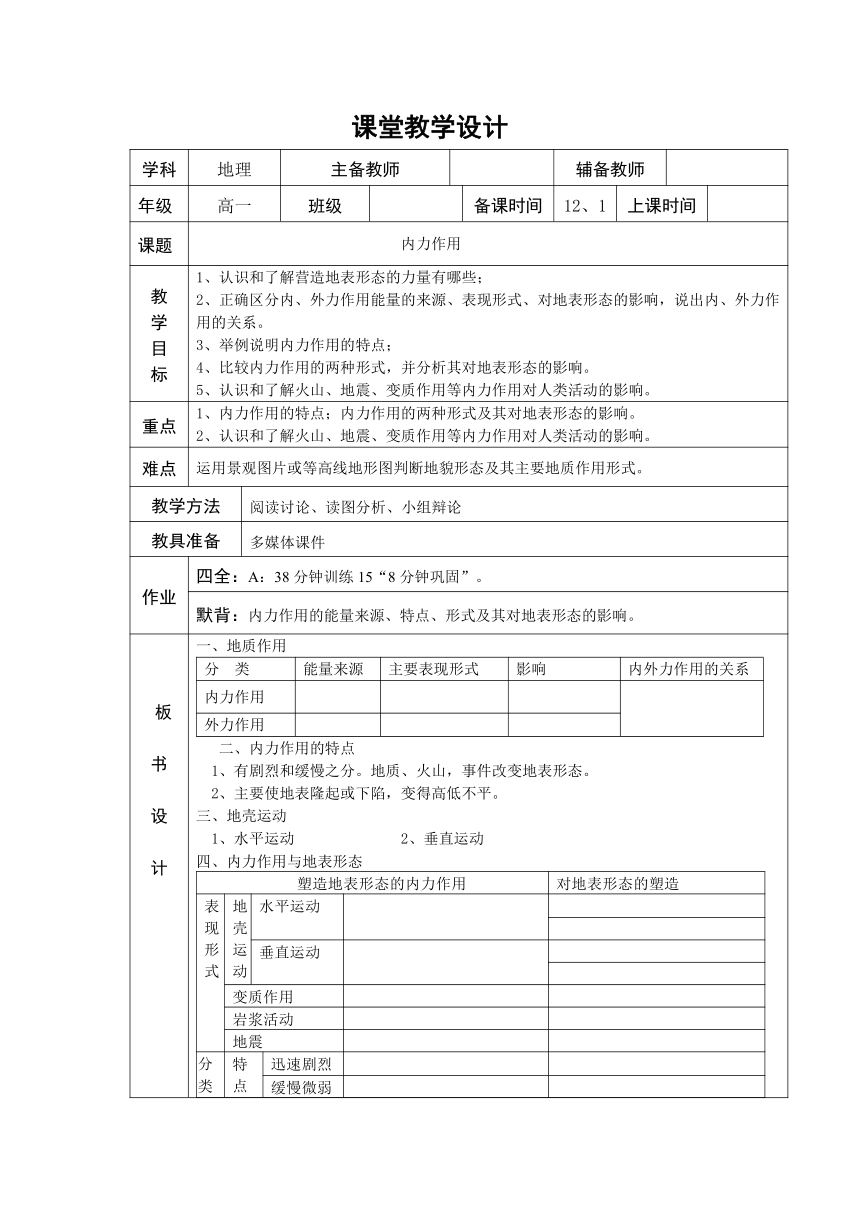

读图导入:你知道下列图片所示是世界上的什么地方吗?是如何形成的吗?

世界最高峰——珠穆朗玛峰

地球上最大裂谷——东非大裂谷

学生自由讨论发言,教师适时引导,转入营造地表形态力量的学习。

营造地表形态的力量,主要有内力作用和外力作用。我们称之为“地质作用”。一、地质作用1.地表形态的变化:沧海桑田的变化、千姿百态的地表形态2.地表形态的变化的原因:地质作用3.影响地表形态的力:

学生阅读教材,相互讨论,完成下表。分

类能量来源主要表现形式对地表形态的影响内外力作用的关系内力作用来自地球____,主要是放射性元素衰变产生的热量

、

、

、

。等形成

,使地表变得

。在空间是

;在时间上

;在一定的时间和地点,往往是某一作用占优势,

作用对地壳的发展起主导作用。外力作用来自地球_____,主要是太阳辐射能和重力能

、

、

、

、

。等作用把高山

、把盆地

,使地表趋于

。

教师展示图片,学生也可阅读教材火山喷发和喜马拉雅山脉的图片。学生思考讨论:内力作用所具有的特点:

教师引导学生归纳整理知识:二、内力作用的特点1、有剧烈和缓慢之分。地质、火山,事件改变地表形态。2、主要使地表隆起或下陷,变得高低不平。三、地壳运动——塑造地表形态的主要力量

教师引导学生进一步分析“喜马拉雅山脉”与“东非大裂谷”形成的原因

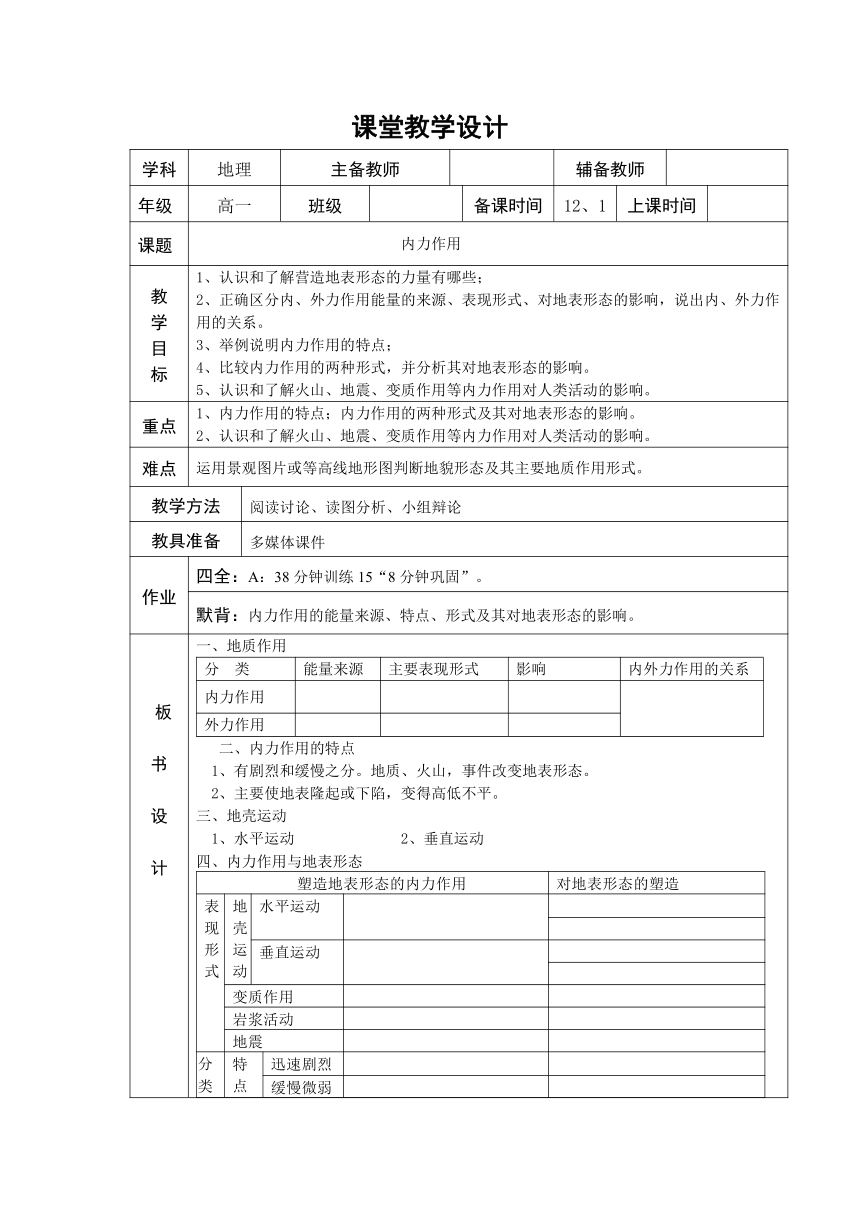

学生读图分析比较,完成下表

按性质、方向分水平运动垂直运动运动方向岩层沿

方向运动岩层沿

方向运动对地表的影响使岩层发生水平位移和弯曲变形形成巨大的

山系和

或

。

例:大西洋的形成和扩大使岩层发生隆起和凹陷引起

。两者关系相伴发生,不同区域和不同时期有主次之分;就全球而言,主要以

运动为主,

运动为辅。

教师投影火山、地震等图片,引导学生分析,内力作用对地貌的影响。四、内力作用与地表形态塑造地表形态的内力作用对地表形态的塑造表现形式地壳运动水平运动组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动岩层发生了水平位移和变曲变形形成断裂带和褶皱山脉及谷地垂直运动(升降运动)组成地壳的岩层沿垂直于地球表面的方向运动岩层隆起和拗陷地势的起伏变化和海陆变迁变质作用岩石在一定的温度、压力下发生变质不能直接塑造地表形态岩浆活动侵入岩石圈上部或喷出地表岩浆喷出经冷凝形成火山地震岩层的断裂、错动,引起震动,岩石圈的天然震动造成地壳的断裂和错动,引起海陆变迁和地势起伏分类特点迅速剧烈火山喷发、地震瞬间改变地表形态缓慢微弱其他形式经漫长地质年代使地表形态发生显著变化表现形式地壳运动、岩浆活动(火山喷发和侵入活动)、变质作用、地震形成大陆与洋底、山脉和盆地,奠定地表形态的基本格局,使地表变得高低不平五、课堂练习:(09年上海地理第四题)板块构造学说是20世纪最重要的科学成果之一。右图为某种类型的板块边界示意图。回答1.图示的板块边界是A.

大陆板块与大陆板块的碰撞边界

B.

大洋板块内部的生长边界

C.

大洋板块向大陆板块的俯冲边界

D.

大陆板块内部的生长边界2.以下地貌单元中,成因与图示机理相关的是A.

东非大裂谷

B.

日本列岛

C.

阿尔卑斯山脉

D.

落基山脉

教学反思

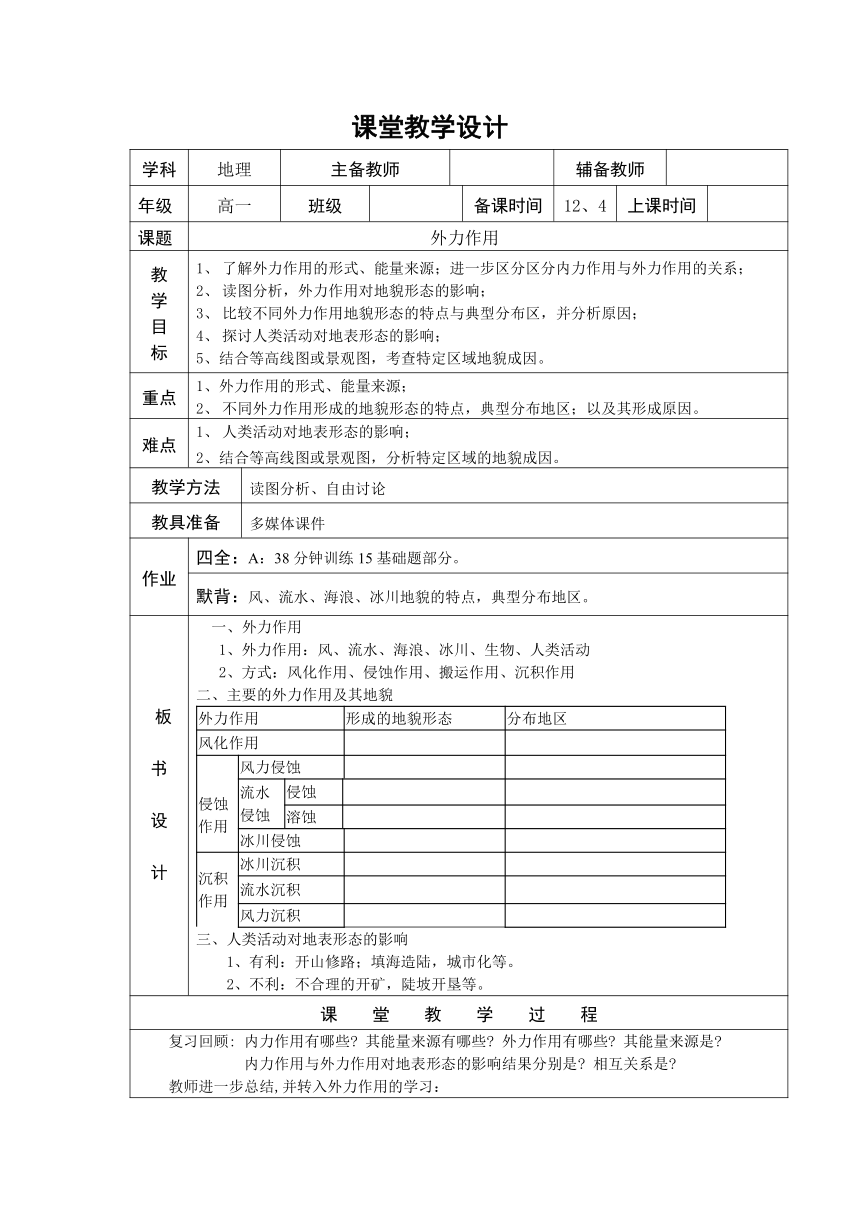

课堂教学设计

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、4

上课时间

课题

外力作用

教学目标

了解外力作用的形式、能量来源;进一步区分区分内力作用与外力作用的关系;读图分析,外力作用对地貌形态的影响;比较不同外力作用地貌形态的特点与典型分布区,并分析原因;探讨人类活动对地表形态的影响;

5、结合等高线图或景观图,考查特定区域地貌成因。

重点

1、外力作用的形式、能量来源;不同外力作用形成的地貌形态的特点,典型分布地区;以及其形成原因。

难点

人类活动对地表形态的影响;

2、结合等高线图或景观图,分析特定区域的地貌成因。

教学方法

读图分析、自由讨论

教具准备

多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15基础题部分。

默背:风、流水、海浪、冰川地貌的特点,典型分布地区。

板书设计

一、外力作用

1、外力作用:风、流水、海浪、冰川、生物、人类活动

2、方式:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用二、主要的外力作用及其地貌外力作用形成的地貌形态分布地区风化作用侵蚀作用风力侵蚀流水侵蚀侵蚀溶蚀冰川侵蚀沉积作用冰川沉积流水沉积风力沉积三、人类活动对地表形态的影响1、有利:开山修路;填海造陆,城市化等。2、不利:不合理的开矿,陡坡开垦等。

课

堂

教

学

过

程

复习回顾:

内力作用有哪些

其能量来源有哪些

外力作用有哪些

其能量来源是

内力作用与外力作用对地表形态的影响结果分别是

相互关系是 教师进一步总结,并转入外力作用的学习:①内、外力作用是相互影响、相互制约、对立统一的。内力作用与外力作用总是同时在改变着地表形态,但它们总是从相反的方面改变地表形态,即内力作用不断使地表变得高低不平,而外力作用则使高低不平的地表不断趋于平坦。因此,今天的地表形态,是内、外力作用共同作用的结果。

②内、外力作用的相互依存和相互作用,是不断推动地壳发展变化的动力。在广阔的地表形态的漫长的发展过程中,在同一时期的不同地点或者在同一地点的不同时期,往往表现为某一种地质作用占优势。不过一般地说,内力作用对地壳的发展变化起着主导作用。

③内外力共同作用下,形成了高低起伏的地表形态,并且由此分异产生了各种不同的自然环境特征。例如,在海陆两大地貌单元的基础上,全球便有了海洋环境和陆地环境的分化;陆地表面从高山、高原、丘陵、平原、盆地的分布格局,到阴坡、阳坡的差异,又在不同尺度上引起地理环境进一步分化,从而使地理环境更加丰富多彩。请学生阅读教材;回答下列问题⑴外力作用的主要表现有:

、

、

、

。⑵外力作用的作用形式有:

、

、

、

。教师引导学生整理知识一、外力作用

1、外力作用:风、流水、海浪、冰川、生物、人类活动

2、方式:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用

教师投影图片,学生读图分析,外力作用对地表形态的影响。并列表比较:

二、主要的外力作用及其地貌外力作用形成的地貌形态分布地区风化作用使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳(注:土壤是在风化壳基础上演变而来的)普遍(例:花岗岩的球状风化)侵蚀作用风力侵蚀风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等干旱、半干旱地区(例:雅丹地貌)流水侵蚀侵蚀使谷底、河床加深加宽,形成V形谷,使坡面破碎,形成沟壑纵横的地表形态。“红色沙漠”、“石漠化”湿润、半湿润地区(例:长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布)溶蚀形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏。可溶性岩石(石灰岩)分布地区(例:桂林山水、路南石林、瑶琳仙境)冰川侵蚀形成冰斗、角峰、U形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地(北美五大湖、千湖之国芬兰)等冰川分布的高山和高纬度地区(例:挪威峡湾、中欧-东欧平原)沉积作用冰川沉积杂乱堆积,形成冰碛地貌冰川分布的高山和高纬度地区流水沉积形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)颗粒大比重大的先沉积,颗粒小比重小的后沉积出山口和河流的中下游(例:黄河三角洲、恒河平原等)风力沉积形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积干旱内陆及邻近地区(例:塔克拉玛干沙漠、黄土高原的黄土)

教师投影图片,学生读图分析,风、冰川、流水等沉积作用的特点。

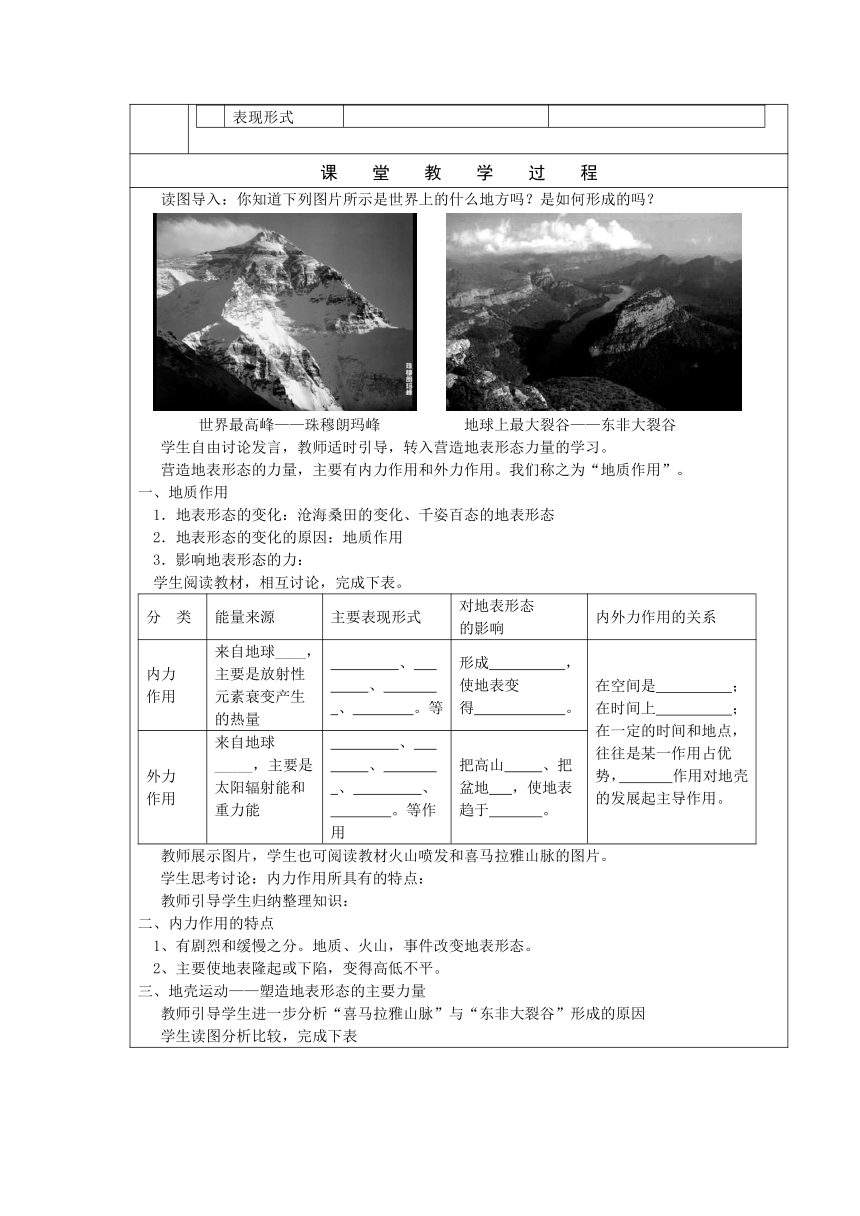

学生探讨、自由发言:人类活动对地表形态的影响三、人类活动对地表形态的影响1、有利:开山修路;填海造陆,城市化等2、不利:不合理的开矿,陡坡开垦等。四、课堂练习(09年重庆文综第6,7题)图3中,甲、乙两处景观所在地是我国著名旅游胜地。读图回答

1.游客在甲景观地可普遍观赏到 A.奇松、云海

B.石林、石芽

C.椰林、孤峰

D.森林、冰川2.两地地貌形成主导外力作用与岩石组合正确的是 A.甲——物理风化-风力侵蚀-砂岩 B.乙——物理风化-风力侵蚀-砂岩 C.甲——化学风化-流水侵蚀-石灰岩

D.乙——化学风化-流水侵蚀-石灰岩(参考答案)1、B

2、C

教学反思

课堂教学设计

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、5

上课时间

课题

地壳物质循环

教学目标

1、能说出矿物的概念、存在形态及其分类2、了解主要造岩矿物及三大类岩石,了解地壳物质循环的组成过程及其对地表的影响。3、学会运用图解的方法表示三大类岩石转化及地壳物质循环过程。3.通过三大类岩石循环转化及其地壳物质循环转化等知识的学习,树立物质是运动的,物质的运动是有规律的,提高科学素质,强化科学的人地观念。

重点

三大类岩石的转化及地壳物质循环过程

难点

岩石的成因及地壳物质循环过程

教学方法

读图分析、列表比较

教具准备

图片、多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15。

默背:三大类岩石的特点及其相互转化过程。

板书设计

一、地壳的物质组成元素——矿物——岩石——岩石圈(地壳)矿产——有用的矿物富集二、岩石岩石成因特点岩浆岩侵入岩喷出岩沉积岩变质岩三、地壳物质循环

岩浆——岩石——岩浆

课

堂

教

学

过

程

引入:我们生存的地球,表面分成哪两大部分?

地球是由哪些圈层组成的?

地球表面以下是什么圈层。学生回答:陆地和海洋

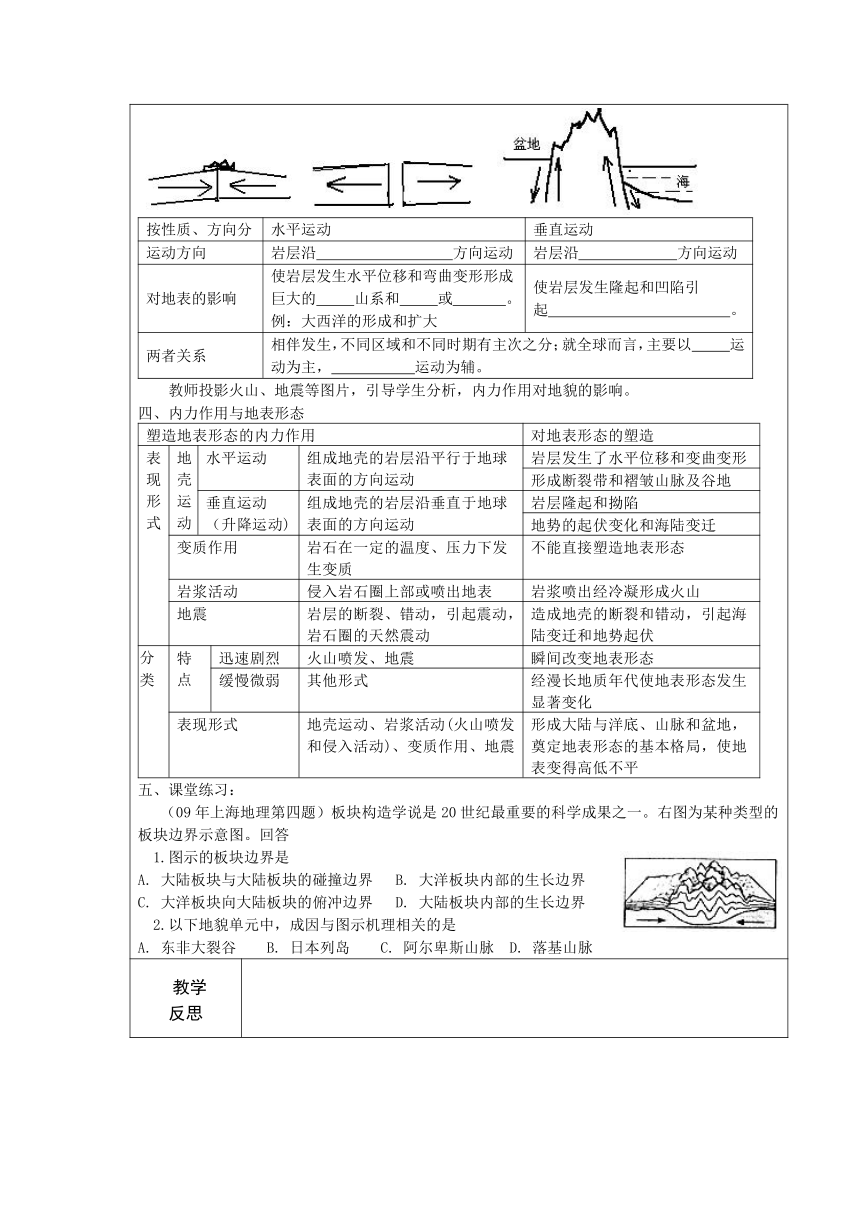

岩石圈。教师引导学生学习新课。一、三大类岩石及其特点讲述:岩石按照其成因可以分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。下面我们来认识岩石种类。首先看岩浆岩,看时注意从成因、常见岩石、区别三方面观察、分析和归纳。1、投影:沉积岩,引导分析、填表思考:沉积岩有化石,岩浆岩有没有化石呢?为什么?学生回答:没有,因为古生物的遗体和遗迹早在岩浆的高温条件下被破坏了。2、投影:变质岩。引导分析、填表思考:能形成变质岩的岩石有哪些?成因方面有什么不同?学生回答:岩浆岩和沉积岩都能通过变质作用形成变质岩,变质作用一般有两种形式,即受压变质和受热变质。拓展:大家熟悉的大理石就是优良的建筑材料和装饰材料,纯净的花岗岩就是汉白玉,人民英雄纪念碑就是用它做成的,石灰岩则是烧石灰、做水泥的重要的原料。可见有些岩石本身就对人类生产生活有用,就是矿产。所以我们把它们叫做矿石。有些矿石则只含有一些有用矿物,比如铁矿石里含有铁,但含量也有差别,我们用品位来表示,这样就有含铁量多的高品位铁矿和含铁量低的低品位铁矿。矿产和矿石是人类生产资料、生活资料的重要来源,是重要的资源,影响着人类的生产和生活。例如,我们山西有丰富的煤炭资源、铝土资源等矿产资源,这就为我们山西发展经济奠定了一定的资源基础。但人类必须对矿产资源合理利用,如果没有合理利用就将会既浪费矿产资源又会加剧环境污染。引导:三大类岩石就构成了地壳,是构成地貌形成土壤的物质基础,也是地球上生命赖以生存的必要条件和物质基础。那么三大类岩石之间又是一个什么关系呢?是否一成不变?学生回答:它们是可以相互转化的,这就形成了地壳物质循环。三、三大类岩石的相互循环转化

学生读图思考:(1)图中A,B,C各代表三类岩石中哪类岩石?(2)图中①②表示什么地质作用。请用简练的语言说明其含义?(3)请从岩浆开始用简练准确的语言看图说明地壳物质是如何循环的?学生回答:A,岩浆岩;B,沉积岩;C,变质岩;

①上升冷却凝固;

②重熔再生。教师小结:地球内部的岩浆上升冷却凝固形成岩浆岩,岩浆岩在外力的侵蚀、搬运、堆积作用下形成沉积岩,同时这些已形成的岩石经过变质作用形成变质岩,各类岩石在地下深处被高温融化,又成为岩浆回到地球内部,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生这一运动的过程构成地壳物质大循环。

教师进一步引导学生画图强化,理解三大类岩石的相互转化过程(如右图)。意义:地壳物质的循环运动是自然界最重要的物质循环之一;在这一过程中,地壳物质与地球内部和外部在不断进行物质交换与能量转化;地表物质循环深刻地影响着地表的自然地理环境。

教学反思

岩浆岩

岩浆

变质岩

沉积岩

高温熔化

变质作用

上升冷却

变质作用

外力作用

外力作用

地壳物质循环简略图示

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、1

上课时间

课题

内力作用

教学目标

1、认识和了解营造地表形态的力量有哪些;2、正确区分内、外力作用能量的来源、表现形式、对地表形态的影响,说出内、外力作用的关系。3、举例说明内力作用的特点;4、比较内力作用的两种形式,并分析其对地表形态的影响。5、认识和了解火山、地震、变质作用等内力作用对人类活动的影响。

重点

1、内力作用的特点;内力作用的两种形式及其对地表形态的影响。2、认识和了解火山、地震、变质作用等内力作用对人类活动的影响。

难点

运用景观图片或等高线地形图判断地貌形态及其主要地质作用形式。

教学方法

阅读讨论、读图分析、小组辩论

教具准备

多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15“8分钟巩固”。

默背:内力作用的能量来源、特点、形式及其对地表形态的影响。

板书设计

一、地质作用分

类能量来源主要表现形式影响内外力作用的关系内力作用外力作用

二、内力作用的特点1、有剧烈和缓慢之分。地质、火山,事件改变地表形态。2、主要使地表隆起或下陷,变得高低不平。三、地壳运动

1、水平运动

2、垂直运动四、内力作用与地表形态塑造地表形态的内力作用对地表形态的塑造表现形式地壳运动水平运动垂直运动变质作用岩浆活动地震分类特点迅速剧烈缓慢微弱表现形式

课

堂

教

学

过

程

读图导入:你知道下列图片所示是世界上的什么地方吗?是如何形成的吗?

世界最高峰——珠穆朗玛峰

地球上最大裂谷——东非大裂谷

学生自由讨论发言,教师适时引导,转入营造地表形态力量的学习。

营造地表形态的力量,主要有内力作用和外力作用。我们称之为“地质作用”。一、地质作用1.地表形态的变化:沧海桑田的变化、千姿百态的地表形态2.地表形态的变化的原因:地质作用3.影响地表形态的力:

学生阅读教材,相互讨论,完成下表。分

类能量来源主要表现形式对地表形态的影响内外力作用的关系内力作用来自地球____,主要是放射性元素衰变产生的热量

、

、

、

。等形成

,使地表变得

。在空间是

;在时间上

;在一定的时间和地点,往往是某一作用占优势,

作用对地壳的发展起主导作用。外力作用来自地球_____,主要是太阳辐射能和重力能

、

、

、

、

。等作用把高山

、把盆地

,使地表趋于

。

教师展示图片,学生也可阅读教材火山喷发和喜马拉雅山脉的图片。学生思考讨论:内力作用所具有的特点:

教师引导学生归纳整理知识:二、内力作用的特点1、有剧烈和缓慢之分。地质、火山,事件改变地表形态。2、主要使地表隆起或下陷,变得高低不平。三、地壳运动——塑造地表形态的主要力量

教师引导学生进一步分析“喜马拉雅山脉”与“东非大裂谷”形成的原因

学生读图分析比较,完成下表

按性质、方向分水平运动垂直运动运动方向岩层沿

方向运动岩层沿

方向运动对地表的影响使岩层发生水平位移和弯曲变形形成巨大的

山系和

或

。

例:大西洋的形成和扩大使岩层发生隆起和凹陷引起

。两者关系相伴发生,不同区域和不同时期有主次之分;就全球而言,主要以

运动为主,

运动为辅。

教师投影火山、地震等图片,引导学生分析,内力作用对地貌的影响。四、内力作用与地表形态塑造地表形态的内力作用对地表形态的塑造表现形式地壳运动水平运动组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动岩层发生了水平位移和变曲变形形成断裂带和褶皱山脉及谷地垂直运动(升降运动)组成地壳的岩层沿垂直于地球表面的方向运动岩层隆起和拗陷地势的起伏变化和海陆变迁变质作用岩石在一定的温度、压力下发生变质不能直接塑造地表形态岩浆活动侵入岩石圈上部或喷出地表岩浆喷出经冷凝形成火山地震岩层的断裂、错动,引起震动,岩石圈的天然震动造成地壳的断裂和错动,引起海陆变迁和地势起伏分类特点迅速剧烈火山喷发、地震瞬间改变地表形态缓慢微弱其他形式经漫长地质年代使地表形态发生显著变化表现形式地壳运动、岩浆活动(火山喷发和侵入活动)、变质作用、地震形成大陆与洋底、山脉和盆地,奠定地表形态的基本格局,使地表变得高低不平五、课堂练习:(09年上海地理第四题)板块构造学说是20世纪最重要的科学成果之一。右图为某种类型的板块边界示意图。回答1.图示的板块边界是A.

大陆板块与大陆板块的碰撞边界

B.

大洋板块内部的生长边界

C.

大洋板块向大陆板块的俯冲边界

D.

大陆板块内部的生长边界2.以下地貌单元中,成因与图示机理相关的是A.

东非大裂谷

B.

日本列岛

C.

阿尔卑斯山脉

D.

落基山脉

教学反思

课堂教学设计

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、4

上课时间

课题

外力作用

教学目标

了解外力作用的形式、能量来源;进一步区分区分内力作用与外力作用的关系;读图分析,外力作用对地貌形态的影响;比较不同外力作用地貌形态的特点与典型分布区,并分析原因;探讨人类活动对地表形态的影响;

5、结合等高线图或景观图,考查特定区域地貌成因。

重点

1、外力作用的形式、能量来源;不同外力作用形成的地貌形态的特点,典型分布地区;以及其形成原因。

难点

人类活动对地表形态的影响;

2、结合等高线图或景观图,分析特定区域的地貌成因。

教学方法

读图分析、自由讨论

教具准备

多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15基础题部分。

默背:风、流水、海浪、冰川地貌的特点,典型分布地区。

板书设计

一、外力作用

1、外力作用:风、流水、海浪、冰川、生物、人类活动

2、方式:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用二、主要的外力作用及其地貌外力作用形成的地貌形态分布地区风化作用侵蚀作用风力侵蚀流水侵蚀侵蚀溶蚀冰川侵蚀沉积作用冰川沉积流水沉积风力沉积三、人类活动对地表形态的影响1、有利:开山修路;填海造陆,城市化等。2、不利:不合理的开矿,陡坡开垦等。

课

堂

教

学

过

程

复习回顾:

内力作用有哪些

其能量来源有哪些

外力作用有哪些

其能量来源是

内力作用与外力作用对地表形态的影响结果分别是

相互关系是 教师进一步总结,并转入外力作用的学习:①内、外力作用是相互影响、相互制约、对立统一的。内力作用与外力作用总是同时在改变着地表形态,但它们总是从相反的方面改变地表形态,即内力作用不断使地表变得高低不平,而外力作用则使高低不平的地表不断趋于平坦。因此,今天的地表形态,是内、外力作用共同作用的结果。

②内、外力作用的相互依存和相互作用,是不断推动地壳发展变化的动力。在广阔的地表形态的漫长的发展过程中,在同一时期的不同地点或者在同一地点的不同时期,往往表现为某一种地质作用占优势。不过一般地说,内力作用对地壳的发展变化起着主导作用。

③内外力共同作用下,形成了高低起伏的地表形态,并且由此分异产生了各种不同的自然环境特征。例如,在海陆两大地貌单元的基础上,全球便有了海洋环境和陆地环境的分化;陆地表面从高山、高原、丘陵、平原、盆地的分布格局,到阴坡、阳坡的差异,又在不同尺度上引起地理环境进一步分化,从而使地理环境更加丰富多彩。请学生阅读教材;回答下列问题⑴外力作用的主要表现有:

、

、

、

。⑵外力作用的作用形式有:

、

、

、

。教师引导学生整理知识一、外力作用

1、外力作用:风、流水、海浪、冰川、生物、人类活动

2、方式:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用

教师投影图片,学生读图分析,外力作用对地表形态的影响。并列表比较:

二、主要的外力作用及其地貌外力作用形成的地貌形态分布地区风化作用使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳(注:土壤是在风化壳基础上演变而来的)普遍(例:花岗岩的球状风化)侵蚀作用风力侵蚀风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等干旱、半干旱地区(例:雅丹地貌)流水侵蚀侵蚀使谷底、河床加深加宽,形成V形谷,使坡面破碎,形成沟壑纵横的地表形态。“红色沙漠”、“石漠化”湿润、半湿润地区(例:长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布)溶蚀形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏。可溶性岩石(石灰岩)分布地区(例:桂林山水、路南石林、瑶琳仙境)冰川侵蚀形成冰斗、角峰、U形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地(北美五大湖、千湖之国芬兰)等冰川分布的高山和高纬度地区(例:挪威峡湾、中欧-东欧平原)沉积作用冰川沉积杂乱堆积,形成冰碛地貌冰川分布的高山和高纬度地区流水沉积形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)颗粒大比重大的先沉积,颗粒小比重小的后沉积出山口和河流的中下游(例:黄河三角洲、恒河平原等)风力沉积形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积干旱内陆及邻近地区(例:塔克拉玛干沙漠、黄土高原的黄土)

教师投影图片,学生读图分析,风、冰川、流水等沉积作用的特点。

学生探讨、自由发言:人类活动对地表形态的影响三、人类活动对地表形态的影响1、有利:开山修路;填海造陆,城市化等2、不利:不合理的开矿,陡坡开垦等。四、课堂练习(09年重庆文综第6,7题)图3中,甲、乙两处景观所在地是我国著名旅游胜地。读图回答

1.游客在甲景观地可普遍观赏到 A.奇松、云海

B.石林、石芽

C.椰林、孤峰

D.森林、冰川2.两地地貌形成主导外力作用与岩石组合正确的是 A.甲——物理风化-风力侵蚀-砂岩 B.乙——物理风化-风力侵蚀-砂岩 C.甲——化学风化-流水侵蚀-石灰岩

D.乙——化学风化-流水侵蚀-石灰岩(参考答案)1、B

2、C

教学反思

课堂教学设计

学科

地理

主备教师

辅备教师

年级

高一

班级

备课时间

12、5

上课时间

课题

地壳物质循环

教学目标

1、能说出矿物的概念、存在形态及其分类2、了解主要造岩矿物及三大类岩石,了解地壳物质循环的组成过程及其对地表的影响。3、学会运用图解的方法表示三大类岩石转化及地壳物质循环过程。3.通过三大类岩石循环转化及其地壳物质循环转化等知识的学习,树立物质是运动的,物质的运动是有规律的,提高科学素质,强化科学的人地观念。

重点

三大类岩石的转化及地壳物质循环过程

难点

岩石的成因及地壳物质循环过程

教学方法

读图分析、列表比较

教具准备

图片、多媒体课件

作业

四全:A:38分钟训练15。

默背:三大类岩石的特点及其相互转化过程。

板书设计

一、地壳的物质组成元素——矿物——岩石——岩石圈(地壳)矿产——有用的矿物富集二、岩石岩石成因特点岩浆岩侵入岩喷出岩沉积岩变质岩三、地壳物质循环

岩浆——岩石——岩浆

课

堂

教

学

过

程

引入:我们生存的地球,表面分成哪两大部分?

地球是由哪些圈层组成的?

地球表面以下是什么圈层。学生回答:陆地和海洋

岩石圈。教师引导学生学习新课。一、三大类岩石及其特点讲述:岩石按照其成因可以分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。下面我们来认识岩石种类。首先看岩浆岩,看时注意从成因、常见岩石、区别三方面观察、分析和归纳。1、投影:沉积岩,引导分析、填表思考:沉积岩有化石,岩浆岩有没有化石呢?为什么?学生回答:没有,因为古生物的遗体和遗迹早在岩浆的高温条件下被破坏了。2、投影:变质岩。引导分析、填表思考:能形成变质岩的岩石有哪些?成因方面有什么不同?学生回答:岩浆岩和沉积岩都能通过变质作用形成变质岩,变质作用一般有两种形式,即受压变质和受热变质。拓展:大家熟悉的大理石就是优良的建筑材料和装饰材料,纯净的花岗岩就是汉白玉,人民英雄纪念碑就是用它做成的,石灰岩则是烧石灰、做水泥的重要的原料。可见有些岩石本身就对人类生产生活有用,就是矿产。所以我们把它们叫做矿石。有些矿石则只含有一些有用矿物,比如铁矿石里含有铁,但含量也有差别,我们用品位来表示,这样就有含铁量多的高品位铁矿和含铁量低的低品位铁矿。矿产和矿石是人类生产资料、生活资料的重要来源,是重要的资源,影响着人类的生产和生活。例如,我们山西有丰富的煤炭资源、铝土资源等矿产资源,这就为我们山西发展经济奠定了一定的资源基础。但人类必须对矿产资源合理利用,如果没有合理利用就将会既浪费矿产资源又会加剧环境污染。引导:三大类岩石就构成了地壳,是构成地貌形成土壤的物质基础,也是地球上生命赖以生存的必要条件和物质基础。那么三大类岩石之间又是一个什么关系呢?是否一成不变?学生回答:它们是可以相互转化的,这就形成了地壳物质循环。三、三大类岩石的相互循环转化

学生读图思考:(1)图中A,B,C各代表三类岩石中哪类岩石?(2)图中①②表示什么地质作用。请用简练的语言说明其含义?(3)请从岩浆开始用简练准确的语言看图说明地壳物质是如何循环的?学生回答:A,岩浆岩;B,沉积岩;C,变质岩;

①上升冷却凝固;

②重熔再生。教师小结:地球内部的岩浆上升冷却凝固形成岩浆岩,岩浆岩在外力的侵蚀、搬运、堆积作用下形成沉积岩,同时这些已形成的岩石经过变质作用形成变质岩,各类岩石在地下深处被高温融化,又成为岩浆回到地球内部,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生这一运动的过程构成地壳物质大循环。

教师进一步引导学生画图强化,理解三大类岩石的相互转化过程(如右图)。意义:地壳物质的循环运动是自然界最重要的物质循环之一;在这一过程中,地壳物质与地球内部和外部在不断进行物质交换与能量转化;地表物质循环深刻地影响着地表的自然地理环境。

教学反思

岩浆岩

岩浆

变质岩

沉积岩

高温熔化

变质作用

上升冷却

变质作用

外力作用

外力作用

地壳物质循环简略图示

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪