4.2 区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例 同步练习 (含答案解析) (5)

文档属性

| 名称 | 4.2 区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例 同步练习 (含答案解析) (5) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 375.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4.2 区域工业化和城市化进程——以珠江三角洲为例

同步练习

(时间:45分钟,分值:100分)

一、选择题(11题,共44分)

改革开放以后,珠江三角洲地区迅速推进工业化,同时加快了城市化的进程。据此完成第1~2题。

1.珠江三角洲地区工业化进程中的前、后两个发展阶段的主导产业分别是( )

A.劳动密集型产业、高新技术产业

B.劳动力指向型产业、市场指向型产业

C.原料指向型产业、动力指向型产业

D.高新技术产业、劳动密集型产业

2.珠江三角洲地区的工业化加快了城市化的进程,主要表现在( )

①城镇数量猛增,城市交错分布 ②城市规模迅速扩大 ③逆城市化现象凸现 ④城市人口比重提高,城市分布密集

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

答案:1.A 2.C

解析:第1题,珠江三角洲工业化第一阶段主

( http: / / www.21cnjy.com )要指1979~1990年,这一阶段的主导产业是劳动密集型产业,第二阶段指1990年以后,产业升级,主导产业为高新技术产业。第2题,城市化的三个标志是城市数目增多、城市人口和用地规模扩大、城市人口比重上升。

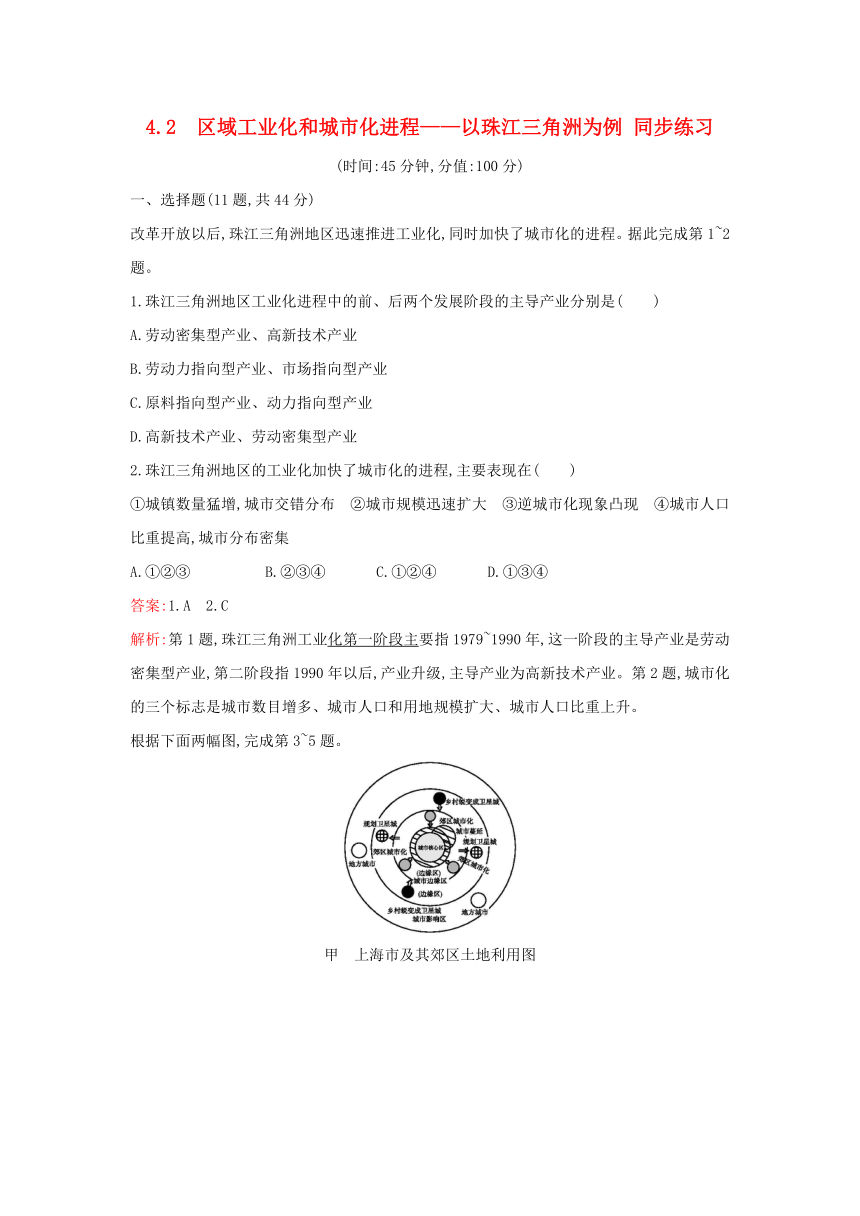

根据下面两幅图,完成第3~5题。

( http: / / www.21cnjy.com )

甲 上海市及其郊区土地利用图

( http: / / www.21cnjy.com )

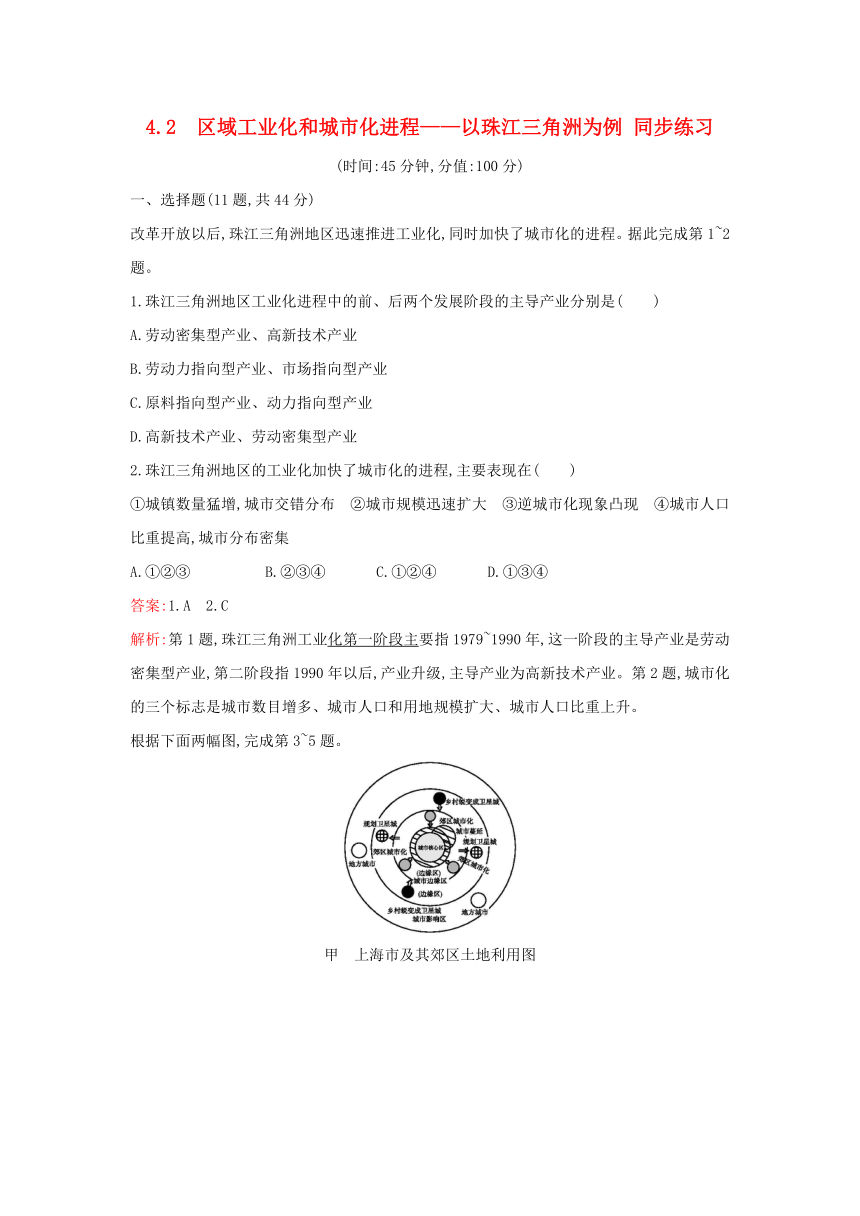

乙 上海市郊区某城镇布局略图

3.根据甲图及所学知识可知上海市( )

①城市扩展的主要方式有郊区城市化、城市蔓延

( http: / / www.21cnjy.com ) ②城市扩展的主要方式有卫星城建设、新区建设 ③许多工业与乡镇企业达到共同繁荣,其主导因素是协作 ④许多工业与乡镇企业达到共同繁荣,其主导因素是原料

A.①④

B.②④

C.①②③

D.①②④

4.该城市计划在①②③④处的空地上新建一些工厂。从经济效益、环境效益和社会效益方面考虑,布局合理的工厂是( )

A.①处建机修厂

B.②处建水泥厂

C.③处建电视机厂

D.④处建化工厂

5.从农业产业结构方面分析,乙图中城镇农业产业结构发展方向合理的是( )

①利用当地气候优势条件,大力种植热带经济作

( http: / / www.21cnjy.com )物,并发展相关的加工工业 ②实现农林牧渔等业均衡发展 ③在城市近郊重点发展蔬菜、乳肉禽蛋生产基地,在远郊发展粮棉生产基地 ④在稳定农业的基础上,积极发展以当地农产品为原料的加工工业

A.①③

B.③④

C.①④

D.②③

答案:3.C 4.A 5.B

解析:第3题,通过甲图可知

( http: / / www.21cnjy.com ),上海市郊区的很多地区已经开始了郊区城市化,其主要原因是城市中心区人口过度集中,环境恶化,郊区的基础设施日益完善等。第4题,①处位于交通线附近,交通便利,适于建机修厂。第5题,该地区位于上海市郊区,随着生活水平的提高,人们对乳肉禽蛋和蔬菜等的需求量增加;此外,延长农业的生产链,可以提高农产品附加值,这些都可以作为本区农业发展的方向。

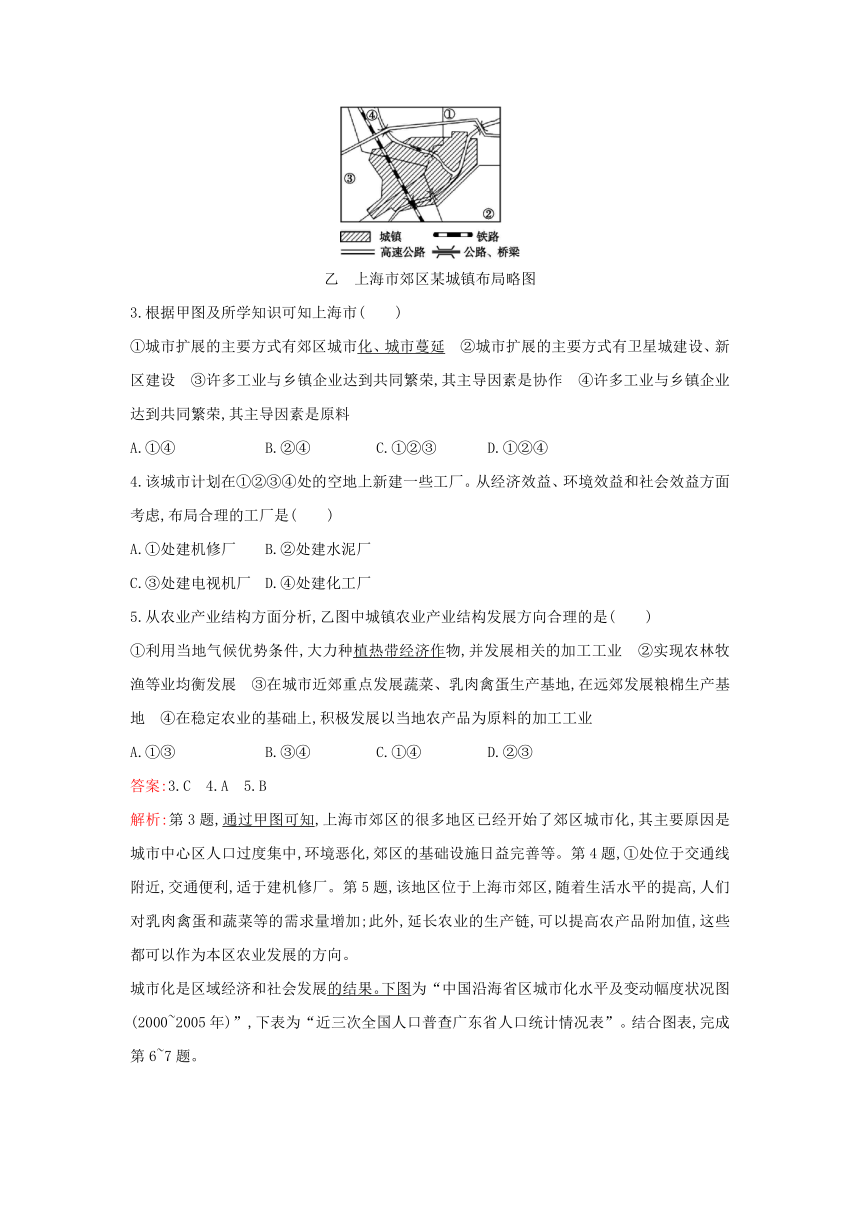

城市化是区域经济和社会发展的结果。下图

( http: / / www.21cnjy.com )为“中国沿海省区城市化水平及变动幅度状况图(2000~2005年)”,下表为“近三次全国人口普查广东省人口统计情况表”。结合图表,完成第6~7题。

( http: / / www.21cnjy.com )

注:香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省资料暂缺。

全国人口普查

总人口(万)

65岁及以上人口占总人口比重(%)

城市人口占总人口比重(%)

家庭规模(人)

第四次

6

283

5.93

36.8

4.42

第五次

8

642

6.05

55

3.69

第六次

10

430

6.75

66.18

3.2

6.下列叙述正确的是( )

A.各省区城市化水平与其提高幅度呈正相关

B.

2005年中国大陆沿海各省区的城市化水平均超过全国平均水平

C.

2000~2005年环渤海各省区城市化水平提高幅度均超过8%

D.城市化水平及其提高幅度与经济发展水平密切相关

7.第六次全国人口普查结果表明,广东省已成为全国人口第一大省,但未进入人口老龄化阶段,其原因是( )

A.人口自然增长率高

B.青壮年劳动力迁入数量大

C.城市化速度减慢

D.家庭规模减小

答案:6.D 7.B

解析:第6题,城市化水平与其提高幅

( http: / / www.21cnjy.com )度没有明显相关性,A项错误;广西城市化水平低于全国平均水平,B项错误;辽宁城市化水平提高幅度为4%~6%,C项错误。第7题,广东经济发达,吸引大量青壮年劳动力迁入。

受多种因素的制约,珠江三角洲地区的工业化与城市化的后劲日显不足,而且出现了一系列问题。据此完成第8~9题。

8.珠江三角洲地区工业化与城市化过程中出现的问题不包括( )

A.产业升级面临困难

B.城市建设相对滞后

C.生态环境问题日趋严重

D.产业转移日渐加强

9.与长江三角洲、京津唐地区相比,其区位条件的不足之处是( )

①产业基础相对薄弱 ②市场腹地相对狭小 ③科技实力和人才队伍相对薄弱 ④改革开放重心北移

A.①②③

B.③④

C.①④

D.②③④

答案:8.D 9.A

解析:第8题,珠江三角洲地区20世

( http: / / www.21cnjy.com )纪90年代以来,支撑产业升级的动力在减弱,外资由珠江三角洲地区迁往长江三角洲和国内其他地区。第9题,与长江三角洲、京津唐地区比较,珠江三角洲地区产业基础相对薄弱,市场腹地相对狭小,人才、技术优势不明显。

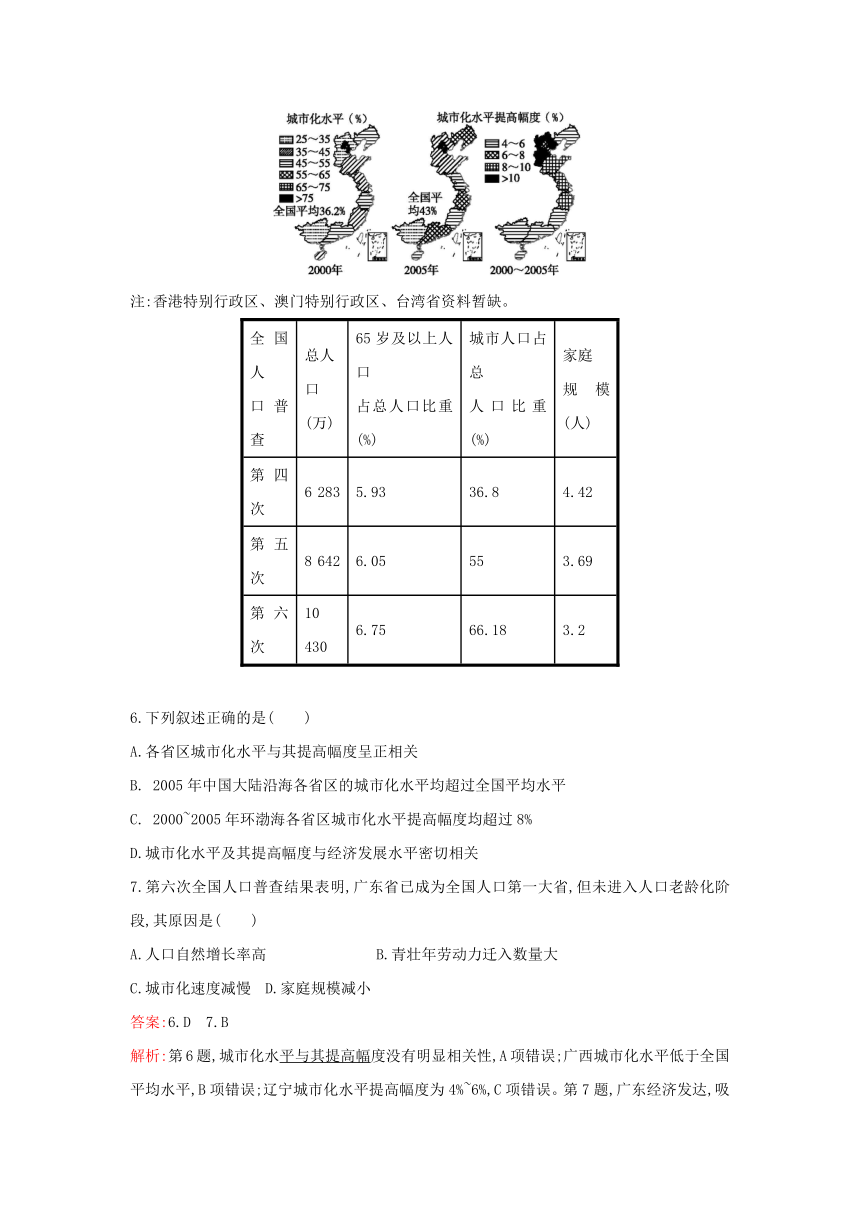

下图为“我国某城市近五年产业发展矩形方阵分析图”。读图,完成第10~11题。

( http: / / www.21cnjy.com )

10.该城市在产业发展中( )

A.石油化工和石化产品制造业增长潜力较大

B.农副产品加工及食品制造业发展空间较小

C.纺织业可优先培育为主导产业

D.缺少增长快、比重大的优势主导产业

11.为实现经济可持续发展,该城市可采取的措施有( )

①扩大资源开采规模,大量输出原料 ②发展传统产业,吸收剩余劳动力 ③提高资源加工深度,延长产业链 ④培育新兴优势产业,提高竞争力

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

答案:10.D 11.B

解析:第10题,分析各产业的比重及增长情况可以看出D项正确。第11题,实现可持续发展的措施包括延长产业链,培育新兴产业等。

二、综合题(2题,共56分)

12.(26分)下图是“我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图”。读图,并完成下列问题。

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)简析两经济区发展经济共同的区位优势。

(2)珠江三角洲和长江三角洲的城市化水平较高,是我国重要的两大城市群。

①珠江三角洲城市群形成以 和

( http: / / www.21cnjy.com ) 两个特大城市为龙头,以一大批大中城市为骨干,以小城市和小城镇为依托,布局合理、协调发展、特色鲜明的城镇体系,并加强与香港、 两个特区的协调,打造一个大珠江三角洲经济区。

②长江三角洲城市群以 、 、 为核心,地跨 三省市,龙头城市上海市定位为国际经济、金融和贸易中心。

(3)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题

(4)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况

答案:(1)①两区同处在河

( http: / / www.21cnjy.com )流三角洲地区,地理位置优越,海陆交通便利。②三角洲地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃,劳动力资源丰富。③发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年两熟至三熟。

(2)①广州 深圳 澳门 ②上海 南京 杭州 上海、江苏、浙江

(3)基础建设大量占用耕

( http: / / www.21cnjy.com )地,耕地面积日益减少,土地资源紧张,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;工业的迅速增长,导致能源紧张。

(4)积极发展核电,建设了秦山、大亚湾核电站;加快西气东输、西电东送建设。

解析:本题以珠江三角洲与长江三角洲经济

( http: / / www.21cnjy.com )发展示意图为背景材料,综合考查了两地区经济发展的区位因素及面临的问题和解决措施。随着两地区工业化与城市化的不断推进,耕地、能源紧张以及生态破坏成为它们共同面临的问题。

13.(30分)读图并结合材料,完成下列问题。

( http: / / www.21cnjy.com )

福建省简图

材料:泉州市素有“民办经济特区”之称,

( http: / / www.21cnjy.com )民营经济是该市的经济支柱,主要以服装、运动装备等轻型加工业为主。2007年民营经济的生产产值占全市国民生产总值的92%;随着工业化的加速发展,城市化水平迅速提升,城市化水平达到了51%,比2000年提高了12%,成为全省城市化速度最快的地区。

(1)乌龙茶起源于福建,是中国茶的代表。分析说明福建种植乌龙茶的有利自然条件。

(2)分析福建省在建设海峡西岸经济区中的有利区位条件。

(3)结合材料分析泉州市城市化的特点及成因。

答案:(1)地形:以山地、丘陵为主;气候:亚热带季风气候,水热配合较好;土壤:(弱)酸性的红壤,适合茶树生长。

(2)邻近台湾,利于经贸合作;是著

( http: / / www.21cnjy.com )名侨乡,便于引进外资(或台资)与先进技术;拥有铁路、公路和海港,海陆交通便利;有国家优惠政策的支持;劳动力和土地价格相对较低。

(3)特点:城市化水平较高,发展速度较快。成因:民营经济的发展(工业化的推动)。

解析:第(1)题,考查农业区位的相关知识

( http: / / www.21cnjy.com )。福建省种植乌龙茶的自然条件主要从地形、气候、土壤、水源等方面考虑。第(2)题,经济区建设的区位因素应考虑地理位置、历史基础、技术、交通、政策、劳动力和土地等因素,再结合福建的具体情况分析即可。第(3)题,城市化的特点主要从城市化水平和速度等方面考虑。

同步练习

(时间:45分钟,分值:100分)

一、选择题(11题,共44分)

改革开放以后,珠江三角洲地区迅速推进工业化,同时加快了城市化的进程。据此完成第1~2题。

1.珠江三角洲地区工业化进程中的前、后两个发展阶段的主导产业分别是( )

A.劳动密集型产业、高新技术产业

B.劳动力指向型产业、市场指向型产业

C.原料指向型产业、动力指向型产业

D.高新技术产业、劳动密集型产业

2.珠江三角洲地区的工业化加快了城市化的进程,主要表现在( )

①城镇数量猛增,城市交错分布 ②城市规模迅速扩大 ③逆城市化现象凸现 ④城市人口比重提高,城市分布密集

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

答案:1.A 2.C

解析:第1题,珠江三角洲工业化第一阶段主

( http: / / www.21cnjy.com )要指1979~1990年,这一阶段的主导产业是劳动密集型产业,第二阶段指1990年以后,产业升级,主导产业为高新技术产业。第2题,城市化的三个标志是城市数目增多、城市人口和用地规模扩大、城市人口比重上升。

根据下面两幅图,完成第3~5题。

( http: / / www.21cnjy.com )

甲 上海市及其郊区土地利用图

( http: / / www.21cnjy.com )

乙 上海市郊区某城镇布局略图

3.根据甲图及所学知识可知上海市( )

①城市扩展的主要方式有郊区城市化、城市蔓延

( http: / / www.21cnjy.com ) ②城市扩展的主要方式有卫星城建设、新区建设 ③许多工业与乡镇企业达到共同繁荣,其主导因素是协作 ④许多工业与乡镇企业达到共同繁荣,其主导因素是原料

A.①④

B.②④

C.①②③

D.①②④

4.该城市计划在①②③④处的空地上新建一些工厂。从经济效益、环境效益和社会效益方面考虑,布局合理的工厂是( )

A.①处建机修厂

B.②处建水泥厂

C.③处建电视机厂

D.④处建化工厂

5.从农业产业结构方面分析,乙图中城镇农业产业结构发展方向合理的是( )

①利用当地气候优势条件,大力种植热带经济作

( http: / / www.21cnjy.com )物,并发展相关的加工工业 ②实现农林牧渔等业均衡发展 ③在城市近郊重点发展蔬菜、乳肉禽蛋生产基地,在远郊发展粮棉生产基地 ④在稳定农业的基础上,积极发展以当地农产品为原料的加工工业

A.①③

B.③④

C.①④

D.②③

答案:3.C 4.A 5.B

解析:第3题,通过甲图可知

( http: / / www.21cnjy.com ),上海市郊区的很多地区已经开始了郊区城市化,其主要原因是城市中心区人口过度集中,环境恶化,郊区的基础设施日益完善等。第4题,①处位于交通线附近,交通便利,适于建机修厂。第5题,该地区位于上海市郊区,随着生活水平的提高,人们对乳肉禽蛋和蔬菜等的需求量增加;此外,延长农业的生产链,可以提高农产品附加值,这些都可以作为本区农业发展的方向。

城市化是区域经济和社会发展的结果。下图

( http: / / www.21cnjy.com )为“中国沿海省区城市化水平及变动幅度状况图(2000~2005年)”,下表为“近三次全国人口普查广东省人口统计情况表”。结合图表,完成第6~7题。

( http: / / www.21cnjy.com )

注:香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省资料暂缺。

全国人口普查

总人口(万)

65岁及以上人口占总人口比重(%)

城市人口占总人口比重(%)

家庭规模(人)

第四次

6

283

5.93

36.8

4.42

第五次

8

642

6.05

55

3.69

第六次

10

430

6.75

66.18

3.2

6.下列叙述正确的是( )

A.各省区城市化水平与其提高幅度呈正相关

B.

2005年中国大陆沿海各省区的城市化水平均超过全国平均水平

C.

2000~2005年环渤海各省区城市化水平提高幅度均超过8%

D.城市化水平及其提高幅度与经济发展水平密切相关

7.第六次全国人口普查结果表明,广东省已成为全国人口第一大省,但未进入人口老龄化阶段,其原因是( )

A.人口自然增长率高

B.青壮年劳动力迁入数量大

C.城市化速度减慢

D.家庭规模减小

答案:6.D 7.B

解析:第6题,城市化水平与其提高幅

( http: / / www.21cnjy.com )度没有明显相关性,A项错误;广西城市化水平低于全国平均水平,B项错误;辽宁城市化水平提高幅度为4%~6%,C项错误。第7题,广东经济发达,吸引大量青壮年劳动力迁入。

受多种因素的制约,珠江三角洲地区的工业化与城市化的后劲日显不足,而且出现了一系列问题。据此完成第8~9题。

8.珠江三角洲地区工业化与城市化过程中出现的问题不包括( )

A.产业升级面临困难

B.城市建设相对滞后

C.生态环境问题日趋严重

D.产业转移日渐加强

9.与长江三角洲、京津唐地区相比,其区位条件的不足之处是( )

①产业基础相对薄弱 ②市场腹地相对狭小 ③科技实力和人才队伍相对薄弱 ④改革开放重心北移

A.①②③

B.③④

C.①④

D.②③④

答案:8.D 9.A

解析:第8题,珠江三角洲地区20世

( http: / / www.21cnjy.com )纪90年代以来,支撑产业升级的动力在减弱,外资由珠江三角洲地区迁往长江三角洲和国内其他地区。第9题,与长江三角洲、京津唐地区比较,珠江三角洲地区产业基础相对薄弱,市场腹地相对狭小,人才、技术优势不明显。

下图为“我国某城市近五年产业发展矩形方阵分析图”。读图,完成第10~11题。

( http: / / www.21cnjy.com )

10.该城市在产业发展中( )

A.石油化工和石化产品制造业增长潜力较大

B.农副产品加工及食品制造业发展空间较小

C.纺织业可优先培育为主导产业

D.缺少增长快、比重大的优势主导产业

11.为实现经济可持续发展,该城市可采取的措施有( )

①扩大资源开采规模,大量输出原料 ②发展传统产业,吸收剩余劳动力 ③提高资源加工深度,延长产业链 ④培育新兴优势产业,提高竞争力

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

答案:10.D 11.B

解析:第10题,分析各产业的比重及增长情况可以看出D项正确。第11题,实现可持续发展的措施包括延长产业链,培育新兴产业等。

二、综合题(2题,共56分)

12.(26分)下图是“我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图”。读图,并完成下列问题。

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)简析两经济区发展经济共同的区位优势。

(2)珠江三角洲和长江三角洲的城市化水平较高,是我国重要的两大城市群。

①珠江三角洲城市群形成以 和

( http: / / www.21cnjy.com ) 两个特大城市为龙头,以一大批大中城市为骨干,以小城市和小城镇为依托,布局合理、协调发展、特色鲜明的城镇体系,并加强与香港、 两个特区的协调,打造一个大珠江三角洲经济区。

②长江三角洲城市群以 、 、 为核心,地跨 三省市,龙头城市上海市定位为国际经济、金融和贸易中心。

(3)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题

(4)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况

答案:(1)①两区同处在河

( http: / / www.21cnjy.com )流三角洲地区,地理位置优越,海陆交通便利。②三角洲地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃,劳动力资源丰富。③发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年两熟至三熟。

(2)①广州 深圳 澳门 ②上海 南京 杭州 上海、江苏、浙江

(3)基础建设大量占用耕

( http: / / www.21cnjy.com )地,耕地面积日益减少,土地资源紧张,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;工业的迅速增长,导致能源紧张。

(4)积极发展核电,建设了秦山、大亚湾核电站;加快西气东输、西电东送建设。

解析:本题以珠江三角洲与长江三角洲经济

( http: / / www.21cnjy.com )发展示意图为背景材料,综合考查了两地区经济发展的区位因素及面临的问题和解决措施。随着两地区工业化与城市化的不断推进,耕地、能源紧张以及生态破坏成为它们共同面临的问题。

13.(30分)读图并结合材料,完成下列问题。

( http: / / www.21cnjy.com )

福建省简图

材料:泉州市素有“民办经济特区”之称,

( http: / / www.21cnjy.com )民营经济是该市的经济支柱,主要以服装、运动装备等轻型加工业为主。2007年民营经济的生产产值占全市国民生产总值的92%;随着工业化的加速发展,城市化水平迅速提升,城市化水平达到了51%,比2000年提高了12%,成为全省城市化速度最快的地区。

(1)乌龙茶起源于福建,是中国茶的代表。分析说明福建种植乌龙茶的有利自然条件。

(2)分析福建省在建设海峡西岸经济区中的有利区位条件。

(3)结合材料分析泉州市城市化的特点及成因。

答案:(1)地形:以山地、丘陵为主;气候:亚热带季风气候,水热配合较好;土壤:(弱)酸性的红壤,适合茶树生长。

(2)邻近台湾,利于经贸合作;是著

( http: / / www.21cnjy.com )名侨乡,便于引进外资(或台资)与先进技术;拥有铁路、公路和海港,海陆交通便利;有国家优惠政策的支持;劳动力和土地价格相对较低。

(3)特点:城市化水平较高,发展速度较快。成因:民营经济的发展(工业化的推动)。

解析:第(1)题,考查农业区位的相关知识

( http: / / www.21cnjy.com )。福建省种植乌龙茶的自然条件主要从地形、气候、土壤、水源等方面考虑。第(2)题,经济区建设的区位因素应考虑地理位置、历史基础、技术、交通、政策、劳动力和土地等因素,再结合福建的具体情况分析即可。第(3)题,城市化的特点主要从城市化水平和速度等方面考虑。

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调