5.2 产业转移——以东亚为例 同步练习 (含答案解析) (3)

文档属性

| 名称 | 5.2 产业转移——以东亚为例 同步练习 (含答案解析) (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1016.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 12:58:53 | ||

图片预览

文档简介

5-2产业转移

以东亚为例

巩固落实

一、选择题

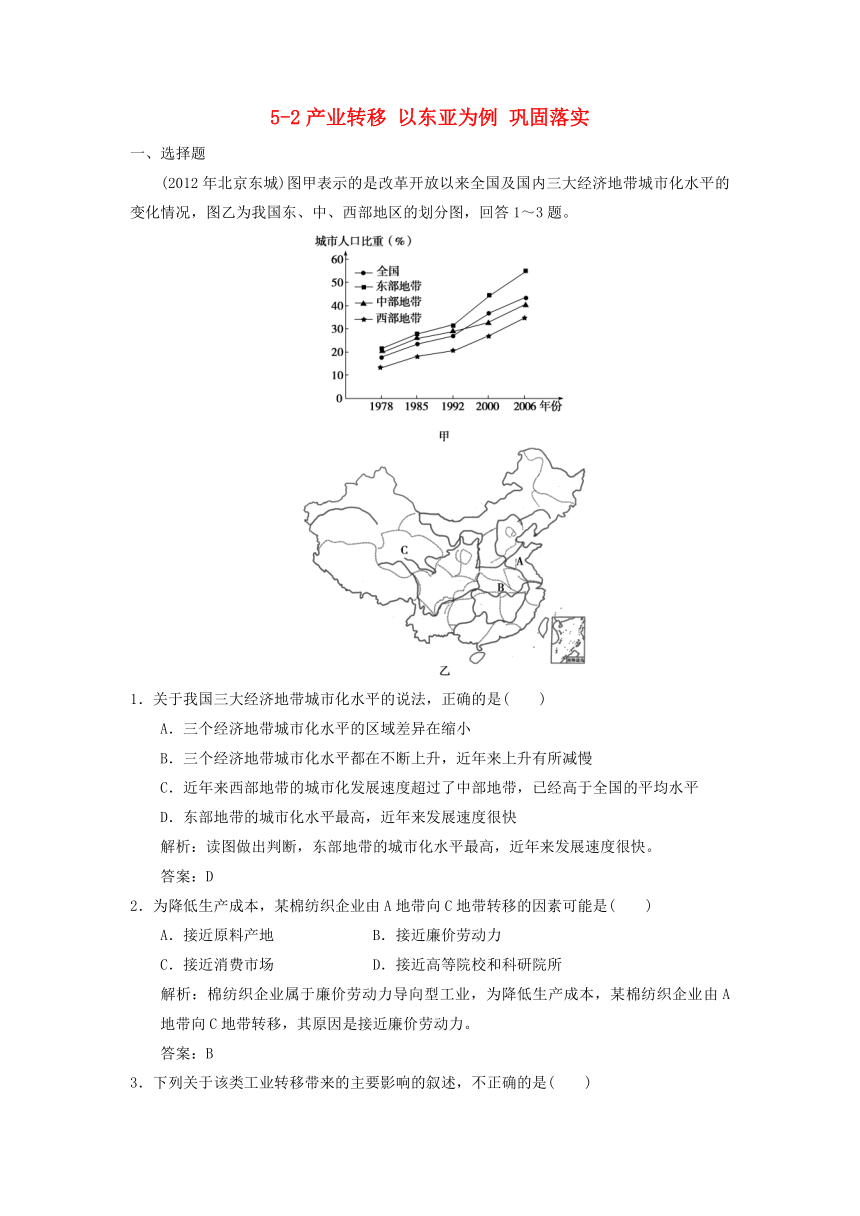

(2012年北京东城)图甲表示的是改革开放以来全国及国内三大经济地带城市化水平的变化情况,图乙为我国东、中、西部地区的划分图,回答1~3题。

1.关于我国三大经济地带城市化水平的说法,正确的是( )

A.三个经济地带城市化水平的区域差异在缩小

B.三个经济地带城市化水平都在不断上升,近年来上升有所减慢

C.近年来西部地带的城市化发展速度超过了中部地带,已经高于全国的平均水平

D.东部地带的城市化水平最高,近年来发展速度很快

解析:读图做出判断,东部地带的城市化水平最高,近年来发展速度很快。

答案:D

2.为降低生产成本,某棉纺织企业由A地带向C地带转移的因素可能是( )

A.接近原料产地

B.接近廉价劳动力

C.接近消费市场

D.接近高等院校和科研院所

解析:棉纺织企业属于廉价劳动力导向型工业,为降低生产成本,某棉纺织企业由A地带向C地带转移,其原因是接近廉价劳动力。

答案:B

3.下列关于该类工业转移带来的主要影响的叙述,不正确的是( )

A.短期内可能导致移出地大量民工失业

B.会给移入区带来严重的环境污染

C.有利于移出地产业结构升级

D.促进移入地工业化和城市化的发展

解析:棉纺织企业由A地带向C地带转移,移出地是东部地区,民工主要从事第三产业和服务业,因此不会导致大量民工失业。

答案:A

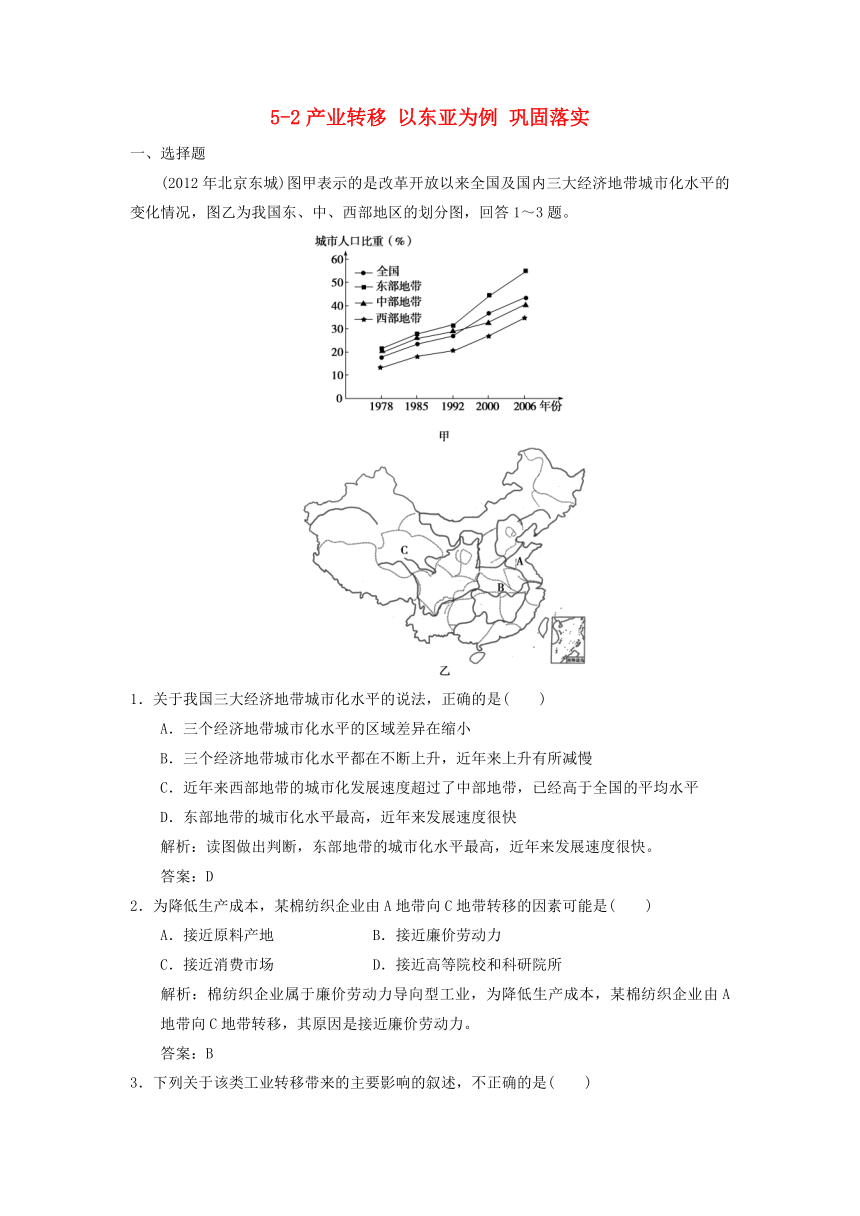

4.(2012年广州二测)下图中,促使香港—珠三角从“前店后厂”向“前厂后店”模式转变的最主要区位因素是( )

A.劳动力

B.科学技术

C.交通运输

D.市场

解析:读图知,“前店后厂”模式的最终产品面向的是国际市场,而“前厂后店”模式的最终产品销往国内市场,故市场变化是影响该地模式转变的最主要区位因素。

答案:D

5.(2012年广州二测)2009年国家统计局关于农民工监测报告显示:“在流动格局上,农民工开始从东部地区向中西部地区转移。”引起上述现象最主要的原因是( )

A.我国劳动密集型产业转移

B.我国大型资源调配工程建设加快

C.我国农业政策的调整

D.中西部地区耕地资源开发加速

解析:由于我国长三角、珠三角等经济发达地区劳动密集型产业向中西部转移,造成我国农民工流动格局发生变化。

答案:A

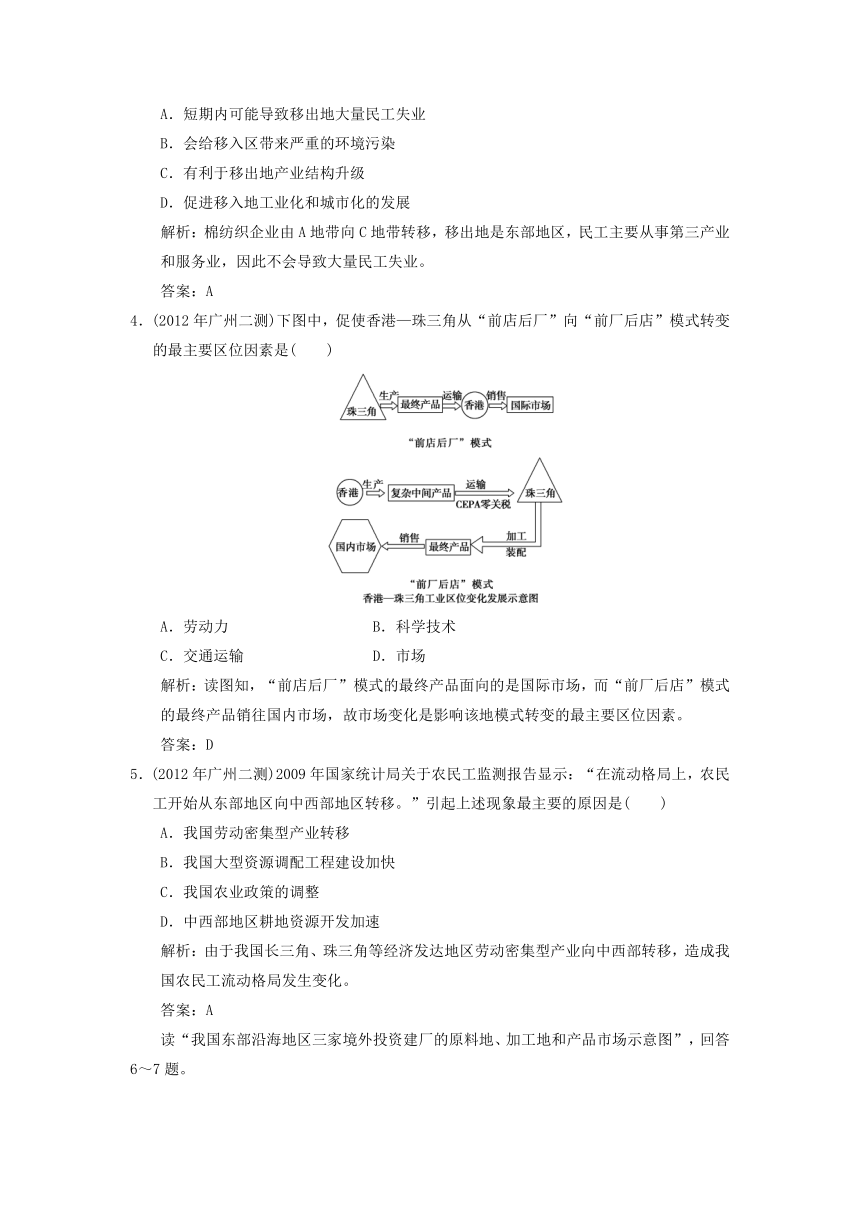

读“我国东部沿海地区三家境外投资建厂的原料地、加工地和产品市场示意图”,回答6~7题。

6.三家企业在中国内地投资建厂的共同原因是( )

①劳动力丰富且廉价 ②新产品研发费用低 ③扩大占有中国市场 ④获取更高的利润

A.①②

B.①③

C.③④

D.①④

解析:三家企业的产品加工都在中国,说明其看中了我国的劳动力丰富且廉价,可降低产品成本的优势。日资服装厂面料来自日本,产品销往日本,说明其在中国内地投资建厂的不是看中中国的市场,新产品的研发也不在我国。

答案:D

7.图示外资与港资企业在我国的蓬勃发展,有利于( )

A.我国高新技术产业的发展

B.引进国外与香港地区先进的技术与管理经验

C.我国经济的合理布局

D.劳动力的合理流动

解析:外资与港资企业在我国主要布局劳动密集型产业,对我国高新技术产业的发展作用不大,可便于引进国外与香港地区先进的技术与管理经验,对经济布局和劳动力的合理流动价值很小。

答案:B

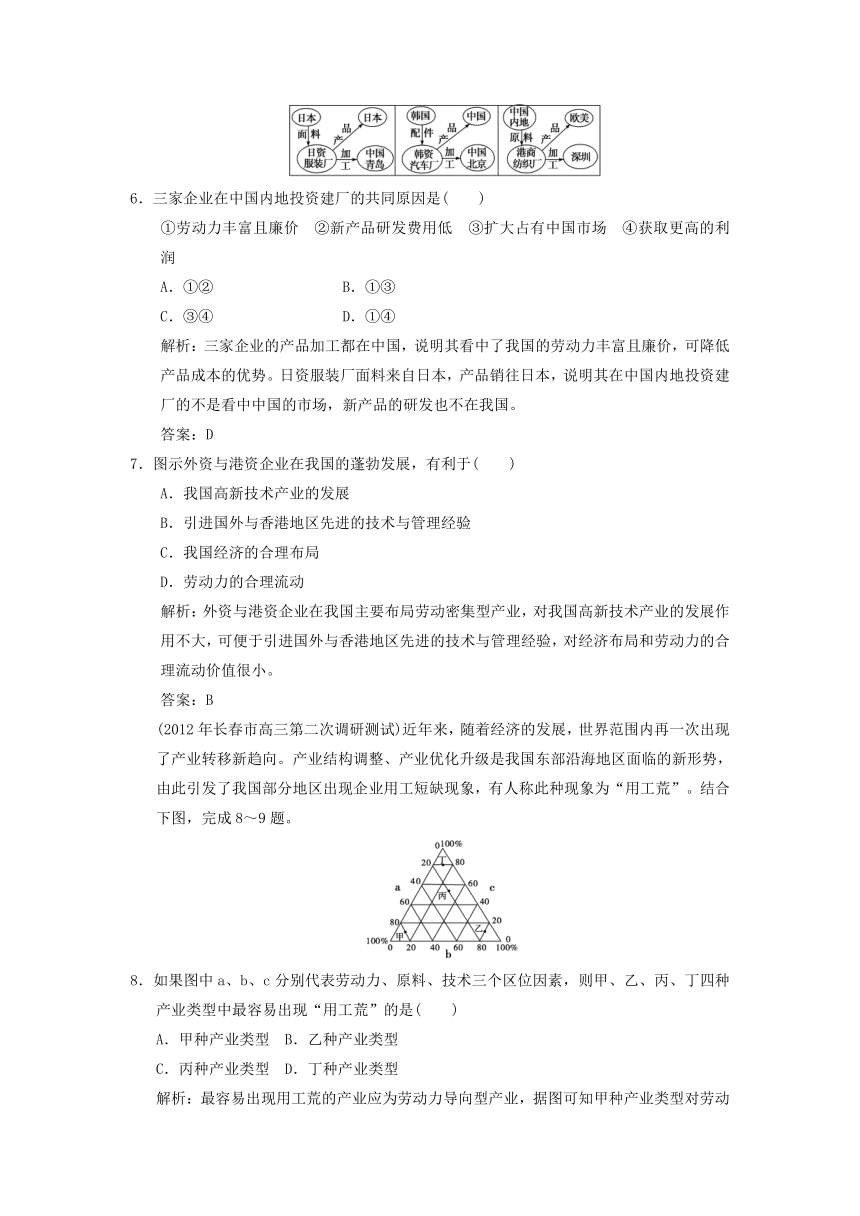

(2012年长春市高三第二次调研测试)近年来,随着经济的发展,世界范围内再一次出现了产业转移新趋向。产业结构调整、产业优化升级是我国东部沿海地区面临的新形势,由此引发了我国部分地区出现企业用工短缺现象,有人称此种现象为“用工荒”。结合下图,完成8~9题。

8.如果图中a、b、c分别代表劳动力、原料、技术三个区位因素,则甲、乙、丙、丁四种产业类型中最容易出现“用工荒”的是( )

A.甲种产业类型

B.乙种产业类型

C.丙种产业类型

D.丁种产业类型

解析:最容易出现用工荒的产业应为劳动力导向型产业,据图可知甲种产业类型对劳动力的依赖程度最高,故甲种产业类型最容易出现“用工荒”。

答案:A

9.如果图中a、b、c分别代表第一产业、第二产业和第三产业的产值比重,则在甲、乙、丙、丁四国之间最可能发生产业转移的是( )

A.甲国→丁国

B.乙国→丁国

C.丙国→甲国

D.甲国→乙国

解析:读图可知,甲国第一产业产值比重占80%,第二产业产值比重较低,故可推断该国劳动力资源丰富,可作为产业转移对象国;丙国第二产业产值比重约占30%,第三产业产值比重占50%左右,可推断出丙国为发达国家,可作为产业转移国。

答案:C

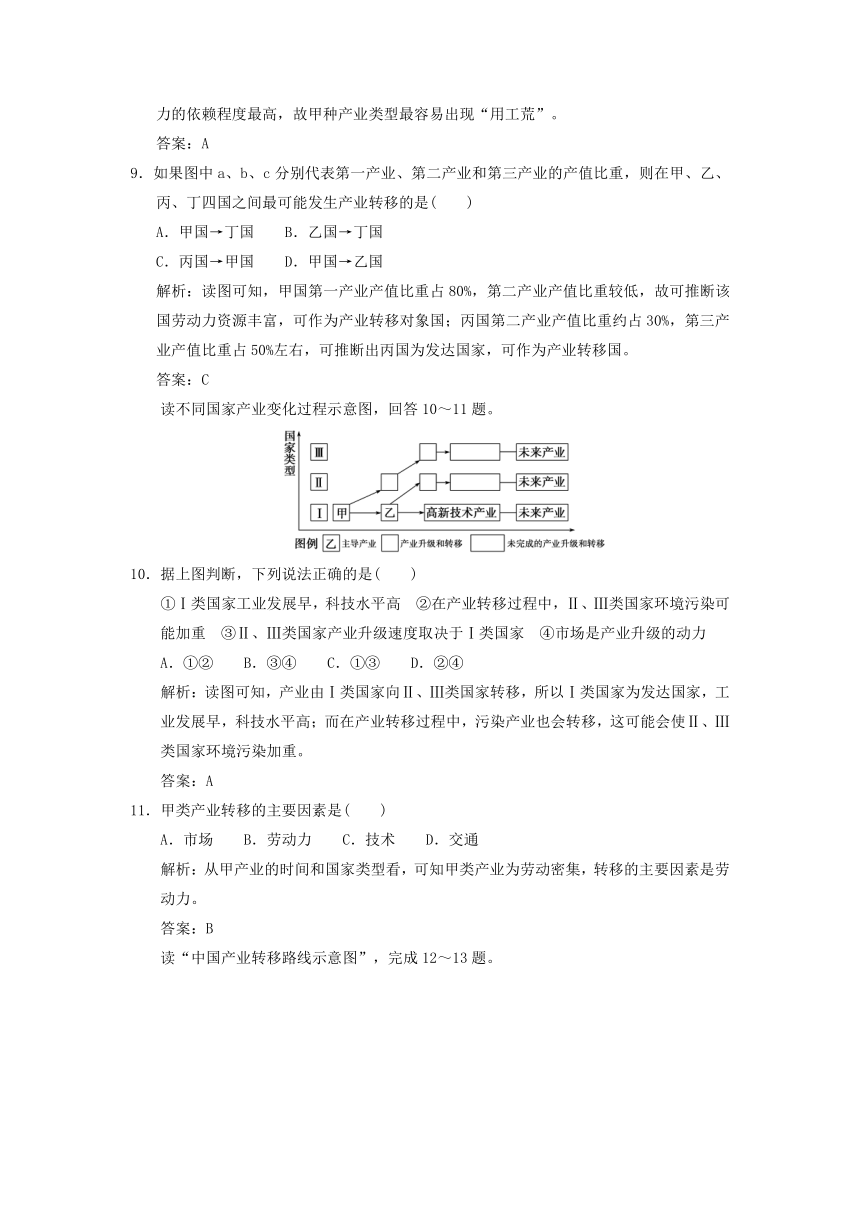

读不同国家产业变化过程示意图,回答10~11题。

10.据上图判断,下列说法正确的是( )

①Ⅰ类国家工业发展早,科技水平高 ②在产业转移过程中,Ⅱ、Ⅲ类国家环境污染可能加重 ③Ⅱ、Ⅲ类国家产业升级速度取决于Ⅰ类国家 ④市场是产业升级的动力

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

解析:读图可知,产业由Ⅰ类国家向Ⅱ、Ⅲ类国家转移,所以Ⅰ类国家为发达国家,工业发展早,科技水平高;而在产业转移过程中,污染产业也会转移,这可能会使Ⅱ、Ⅲ类国家环境污染加重。

答案:A

11.甲类产业转移的主要因素是( )

A.市场 B.劳动力 C.技术 D.交通

解析:从甲产业的时间和国家类型看,可知甲类产业为劳动密集,转移的主要因素是劳动力。

答案:B

读“中国产业转移路线示意图”,完成12~13题。

12.有关我国产业转移方向的叙述,正确的是( )

A.海外产业首先向我国沿海经济区转移

B.海外产业向我国的转移,最初主要集中在环渤海区域

C.目前,劳动密集型产业大量向长三角经济圈和环渤海经济区转移

D.目前,技术密集型和资金密集型产业大量转移至中西部地区

解析:由图例不难看出,改革开放初期,产业转移的方向主要是海外发达国家向珠江三角洲地区转移;到20世纪90年代,国外发达国家产业的转移范围扩大到长江三角洲地区和环渤海经济区,同时还伴随着珠江三角洲地区向这些地区的产业转移;进入21世纪,承接产业转移的最主要地区变成了我国中西部地区。

答案:A

13.有关我国产业转移影响的叙述,正确的是( )

A.造成沿海地区人口外迁

B.促进长三角的矿产资源开发与经济发展

C.产业迁移必将导致原工业区的衰落

D.对迁入地来说可能带来环境污染和生态破坏

解析:结合产业转移对输出区及输入区的影响,可以判断D项正确。

答案:D

如图为中国政区图。读图,回答14~15题。

14.乙省向甲省转移的主要产业是( )

①技术密集型产业 ②资金密集型产业 ③资源密集型产业 ④劳动力密集型产业

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

解析:乙省产业升级,把资源密集型产业和劳动力密集型产业转移到甲省,乙省则重点发展资金密集型产业和技术密集型产业。

答案:C

15.产业转移对甲省的有利影响有( )

①调整产业结构 ②增加就业机会 ③提高城市化水平 ④改善生态环境

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

解析:对甲省来说,接受产业转移,可以加快本地区的产业结构调整,增加就业机会,提高城市化水平;产业的转移也伴随着环境污染转移和扩散,对转入地区的环境带来负面影响,故选A项。

答案:A

二、综合题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 展开山东地图,齐鲁大地宛如一只雄鹰:东西绵延700余千米,构成雄鹰的“躯体”,南北展开420千米,鲁北、鲁南就像雄鹰的“两翼”。雄鹰背依广阔腹地,面向浩瀚海洋,振翅欲飞。根据这一版图,山东省提出了“一体两翼”的区域经济发展战略布局。“一体”就是从东部沿海沿胶济铁路向西到省会济南周围,这一带聚集了山东省主要城市,构成了山东区域经济发展的主体部分;“两翼”即北翼和南翼,北翼指黄河三角洲及周边,南翼指鲁南经济带。

材料二 鲁西南与胶东地区经济发展水平差距较大,省委省政府提出“突破菏泽”战略,“东西结合、互利双赢”成为一大发展亮点,青岛啤酒、鲁花花生油、齐鲁石化等一大批工业项目落户到菏泽。

(1)根据材料一,山东半岛地处“一体”前沿,已形成半岛城市群,试分析半岛城市群形成的主要原因。

(2)鲁西南地区农业人口多,农业欠发达,每年有大量民工赴半岛地区务工。这种人口流动对山东经济发展有何积极意义。

(3)根据所学地理知识,简要分析东部企业到西部建厂的原因。

解析:山东半岛经济发达,区域联系紧密,工业化与城市化相互促进,城市数目不断增多,城市规模不断扩大,形成半岛城市群。农村剩余劳动力进城务工,可以缓解迁出区人地矛盾,带来经济收入,活跃半岛地区市场经济,促进经济发展。西部地区土地成本较低,劳动力丰富廉价,市场广阔,东部企业在成本高的情况下转移产业可以降低成体,提高经济效益。

答案:(1)工业化基础较好,经济发达,区域内经济联系紧密,城市化水平提高快,形成城市群。

(2)①对鲁西南地区:缓解人地矛盾,提高经济收入。

②对半岛地区:促进第二、三产业发展,活跃市场经济。

(3)西部地区劳动力、土地成本低,市场广阔。

17.目前,长三角地区正处在两种产业转移并行的关键阶段,一是国际产业向交通优势明显和产业基础雄厚的地区转移;二是长三角内部,相对发达的上海、浙东、苏南将部分产业向苏中、苏北转移。读图,回答下列问题。

(1)分析甲地矿产资源开发的条件及如何开发利用。

(2)相对于乙地而言,甲地突出的优势是什么?简述甲、乙两地加强这方面合作的积极作用。

(3)简述转入长三角与转出长三角的产业差异及这种产业转移的积极意义。

解析:第(1)题,矿产资源开发的条件一般从资源、交通和市场三个角度考虑,资源的开发利用从资源的当地利用及外运两个角度考虑。第(2)题,优势可从图中读出,积极作用主要从双方优势互补,东西部协调发展方面考虑。第(3)题,长三角地区需要产业结构的升级,迁出的是劳动密集型产业,引进的是附加值高、前景广阔的高新技术产业,这种产业迁移一方面有利于长三角地区的发展,另一方面对落后的苏中、苏北地区来说,也加快了工业化和城市化的进程。

答案:(1)条件:矿产资源丰富,种类多样;水陆交通便利;国内市场广阔。利用:加大资源的外运;提高资源的加工转换和综合利用。

(2)能源资源(天然气、水电)丰富。甲地加强资源的开发,可以将资源优势转化为经济优势;乙地可以缓解能源资源紧缺,促进经济发展,促进东西部协调发展。

(3)差异:转出的产业以劳动密集型为主(或资源密集、污染严重工业),转入产业多为高新技术产业。意义:为苏中、苏北增加了发展动力,加快工业化和城市化的进程;有利于长三角地区产业结构的升级,实现了长三角地区与苏中、苏北地区的双赢。

以东亚为例

巩固落实

一、选择题

(2012年北京东城)图甲表示的是改革开放以来全国及国内三大经济地带城市化水平的变化情况,图乙为我国东、中、西部地区的划分图,回答1~3题。

1.关于我国三大经济地带城市化水平的说法,正确的是( )

A.三个经济地带城市化水平的区域差异在缩小

B.三个经济地带城市化水平都在不断上升,近年来上升有所减慢

C.近年来西部地带的城市化发展速度超过了中部地带,已经高于全国的平均水平

D.东部地带的城市化水平最高,近年来发展速度很快

解析:读图做出判断,东部地带的城市化水平最高,近年来发展速度很快。

答案:D

2.为降低生产成本,某棉纺织企业由A地带向C地带转移的因素可能是( )

A.接近原料产地

B.接近廉价劳动力

C.接近消费市场

D.接近高等院校和科研院所

解析:棉纺织企业属于廉价劳动力导向型工业,为降低生产成本,某棉纺织企业由A地带向C地带转移,其原因是接近廉价劳动力。

答案:B

3.下列关于该类工业转移带来的主要影响的叙述,不正确的是( )

A.短期内可能导致移出地大量民工失业

B.会给移入区带来严重的环境污染

C.有利于移出地产业结构升级

D.促进移入地工业化和城市化的发展

解析:棉纺织企业由A地带向C地带转移,移出地是东部地区,民工主要从事第三产业和服务业,因此不会导致大量民工失业。

答案:A

4.(2012年广州二测)下图中,促使香港—珠三角从“前店后厂”向“前厂后店”模式转变的最主要区位因素是( )

A.劳动力

B.科学技术

C.交通运输

D.市场

解析:读图知,“前店后厂”模式的最终产品面向的是国际市场,而“前厂后店”模式的最终产品销往国内市场,故市场变化是影响该地模式转变的最主要区位因素。

答案:D

5.(2012年广州二测)2009年国家统计局关于农民工监测报告显示:“在流动格局上,农民工开始从东部地区向中西部地区转移。”引起上述现象最主要的原因是( )

A.我国劳动密集型产业转移

B.我国大型资源调配工程建设加快

C.我国农业政策的调整

D.中西部地区耕地资源开发加速

解析:由于我国长三角、珠三角等经济发达地区劳动密集型产业向中西部转移,造成我国农民工流动格局发生变化。

答案:A

读“我国东部沿海地区三家境外投资建厂的原料地、加工地和产品市场示意图”,回答6~7题。

6.三家企业在中国内地投资建厂的共同原因是( )

①劳动力丰富且廉价 ②新产品研发费用低 ③扩大占有中国市场 ④获取更高的利润

A.①②

B.①③

C.③④

D.①④

解析:三家企业的产品加工都在中国,说明其看中了我国的劳动力丰富且廉价,可降低产品成本的优势。日资服装厂面料来自日本,产品销往日本,说明其在中国内地投资建厂的不是看中中国的市场,新产品的研发也不在我国。

答案:D

7.图示外资与港资企业在我国的蓬勃发展,有利于( )

A.我国高新技术产业的发展

B.引进国外与香港地区先进的技术与管理经验

C.我国经济的合理布局

D.劳动力的合理流动

解析:外资与港资企业在我国主要布局劳动密集型产业,对我国高新技术产业的发展作用不大,可便于引进国外与香港地区先进的技术与管理经验,对经济布局和劳动力的合理流动价值很小。

答案:B

(2012年长春市高三第二次调研测试)近年来,随着经济的发展,世界范围内再一次出现了产业转移新趋向。产业结构调整、产业优化升级是我国东部沿海地区面临的新形势,由此引发了我国部分地区出现企业用工短缺现象,有人称此种现象为“用工荒”。结合下图,完成8~9题。

8.如果图中a、b、c分别代表劳动力、原料、技术三个区位因素,则甲、乙、丙、丁四种产业类型中最容易出现“用工荒”的是( )

A.甲种产业类型

B.乙种产业类型

C.丙种产业类型

D.丁种产业类型

解析:最容易出现用工荒的产业应为劳动力导向型产业,据图可知甲种产业类型对劳动力的依赖程度最高,故甲种产业类型最容易出现“用工荒”。

答案:A

9.如果图中a、b、c分别代表第一产业、第二产业和第三产业的产值比重,则在甲、乙、丙、丁四国之间最可能发生产业转移的是( )

A.甲国→丁国

B.乙国→丁国

C.丙国→甲国

D.甲国→乙国

解析:读图可知,甲国第一产业产值比重占80%,第二产业产值比重较低,故可推断该国劳动力资源丰富,可作为产业转移对象国;丙国第二产业产值比重约占30%,第三产业产值比重占50%左右,可推断出丙国为发达国家,可作为产业转移国。

答案:C

读不同国家产业变化过程示意图,回答10~11题。

10.据上图判断,下列说法正确的是( )

①Ⅰ类国家工业发展早,科技水平高 ②在产业转移过程中,Ⅱ、Ⅲ类国家环境污染可能加重 ③Ⅱ、Ⅲ类国家产业升级速度取决于Ⅰ类国家 ④市场是产业升级的动力

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

解析:读图可知,产业由Ⅰ类国家向Ⅱ、Ⅲ类国家转移,所以Ⅰ类国家为发达国家,工业发展早,科技水平高;而在产业转移过程中,污染产业也会转移,这可能会使Ⅱ、Ⅲ类国家环境污染加重。

答案:A

11.甲类产业转移的主要因素是( )

A.市场 B.劳动力 C.技术 D.交通

解析:从甲产业的时间和国家类型看,可知甲类产业为劳动密集,转移的主要因素是劳动力。

答案:B

读“中国产业转移路线示意图”,完成12~13题。

12.有关我国产业转移方向的叙述,正确的是( )

A.海外产业首先向我国沿海经济区转移

B.海外产业向我国的转移,最初主要集中在环渤海区域

C.目前,劳动密集型产业大量向长三角经济圈和环渤海经济区转移

D.目前,技术密集型和资金密集型产业大量转移至中西部地区

解析:由图例不难看出,改革开放初期,产业转移的方向主要是海外发达国家向珠江三角洲地区转移;到20世纪90年代,国外发达国家产业的转移范围扩大到长江三角洲地区和环渤海经济区,同时还伴随着珠江三角洲地区向这些地区的产业转移;进入21世纪,承接产业转移的最主要地区变成了我国中西部地区。

答案:A

13.有关我国产业转移影响的叙述,正确的是( )

A.造成沿海地区人口外迁

B.促进长三角的矿产资源开发与经济发展

C.产业迁移必将导致原工业区的衰落

D.对迁入地来说可能带来环境污染和生态破坏

解析:结合产业转移对输出区及输入区的影响,可以判断D项正确。

答案:D

如图为中国政区图。读图,回答14~15题。

14.乙省向甲省转移的主要产业是( )

①技术密集型产业 ②资金密集型产业 ③资源密集型产业 ④劳动力密集型产业

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

解析:乙省产业升级,把资源密集型产业和劳动力密集型产业转移到甲省,乙省则重点发展资金密集型产业和技术密集型产业。

答案:C

15.产业转移对甲省的有利影响有( )

①调整产业结构 ②增加就业机会 ③提高城市化水平 ④改善生态环境

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

解析:对甲省来说,接受产业转移,可以加快本地区的产业结构调整,增加就业机会,提高城市化水平;产业的转移也伴随着环境污染转移和扩散,对转入地区的环境带来负面影响,故选A项。

答案:A

二、综合题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 展开山东地图,齐鲁大地宛如一只雄鹰:东西绵延700余千米,构成雄鹰的“躯体”,南北展开420千米,鲁北、鲁南就像雄鹰的“两翼”。雄鹰背依广阔腹地,面向浩瀚海洋,振翅欲飞。根据这一版图,山东省提出了“一体两翼”的区域经济发展战略布局。“一体”就是从东部沿海沿胶济铁路向西到省会济南周围,这一带聚集了山东省主要城市,构成了山东区域经济发展的主体部分;“两翼”即北翼和南翼,北翼指黄河三角洲及周边,南翼指鲁南经济带。

材料二 鲁西南与胶东地区经济发展水平差距较大,省委省政府提出“突破菏泽”战略,“东西结合、互利双赢”成为一大发展亮点,青岛啤酒、鲁花花生油、齐鲁石化等一大批工业项目落户到菏泽。

(1)根据材料一,山东半岛地处“一体”前沿,已形成半岛城市群,试分析半岛城市群形成的主要原因。

(2)鲁西南地区农业人口多,农业欠发达,每年有大量民工赴半岛地区务工。这种人口流动对山东经济发展有何积极意义。

(3)根据所学地理知识,简要分析东部企业到西部建厂的原因。

解析:山东半岛经济发达,区域联系紧密,工业化与城市化相互促进,城市数目不断增多,城市规模不断扩大,形成半岛城市群。农村剩余劳动力进城务工,可以缓解迁出区人地矛盾,带来经济收入,活跃半岛地区市场经济,促进经济发展。西部地区土地成本较低,劳动力丰富廉价,市场广阔,东部企业在成本高的情况下转移产业可以降低成体,提高经济效益。

答案:(1)工业化基础较好,经济发达,区域内经济联系紧密,城市化水平提高快,形成城市群。

(2)①对鲁西南地区:缓解人地矛盾,提高经济收入。

②对半岛地区:促进第二、三产业发展,活跃市场经济。

(3)西部地区劳动力、土地成本低,市场广阔。

17.目前,长三角地区正处在两种产业转移并行的关键阶段,一是国际产业向交通优势明显和产业基础雄厚的地区转移;二是长三角内部,相对发达的上海、浙东、苏南将部分产业向苏中、苏北转移。读图,回答下列问题。

(1)分析甲地矿产资源开发的条件及如何开发利用。

(2)相对于乙地而言,甲地突出的优势是什么?简述甲、乙两地加强这方面合作的积极作用。

(3)简述转入长三角与转出长三角的产业差异及这种产业转移的积极意义。

解析:第(1)题,矿产资源开发的条件一般从资源、交通和市场三个角度考虑,资源的开发利用从资源的当地利用及外运两个角度考虑。第(2)题,优势可从图中读出,积极作用主要从双方优势互补,东西部协调发展方面考虑。第(3)题,长三角地区需要产业结构的升级,迁出的是劳动密集型产业,引进的是附加值高、前景广阔的高新技术产业,这种产业迁移一方面有利于长三角地区的发展,另一方面对落后的苏中、苏北地区来说,也加快了工业化和城市化的进程。

答案:(1)条件:矿产资源丰富,种类多样;水陆交通便利;国内市场广阔。利用:加大资源的外运;提高资源的加工转换和综合利用。

(2)能源资源(天然气、水电)丰富。甲地加强资源的开发,可以将资源优势转化为经济优势;乙地可以缓解能源资源紧缺,促进经济发展,促进东西部协调发展。

(3)差异:转出的产业以劳动密集型为主(或资源密集、污染严重工业),转入产业多为高新技术产业。意义:为苏中、苏北增加了发展动力,加快工业化和城市化的进程;有利于长三角地区产业结构的升级,实现了长三角地区与苏中、苏北地区的双赢。

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调