1.1 地理环境对区域发展的影响 同步练习 (含答案解析) (5)

文档属性

| 名称 | 1.1 地理环境对区域发展的影响 同步练习 (含答案解析) (5) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 829.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

地理环境对区域发展的影响

同步练习

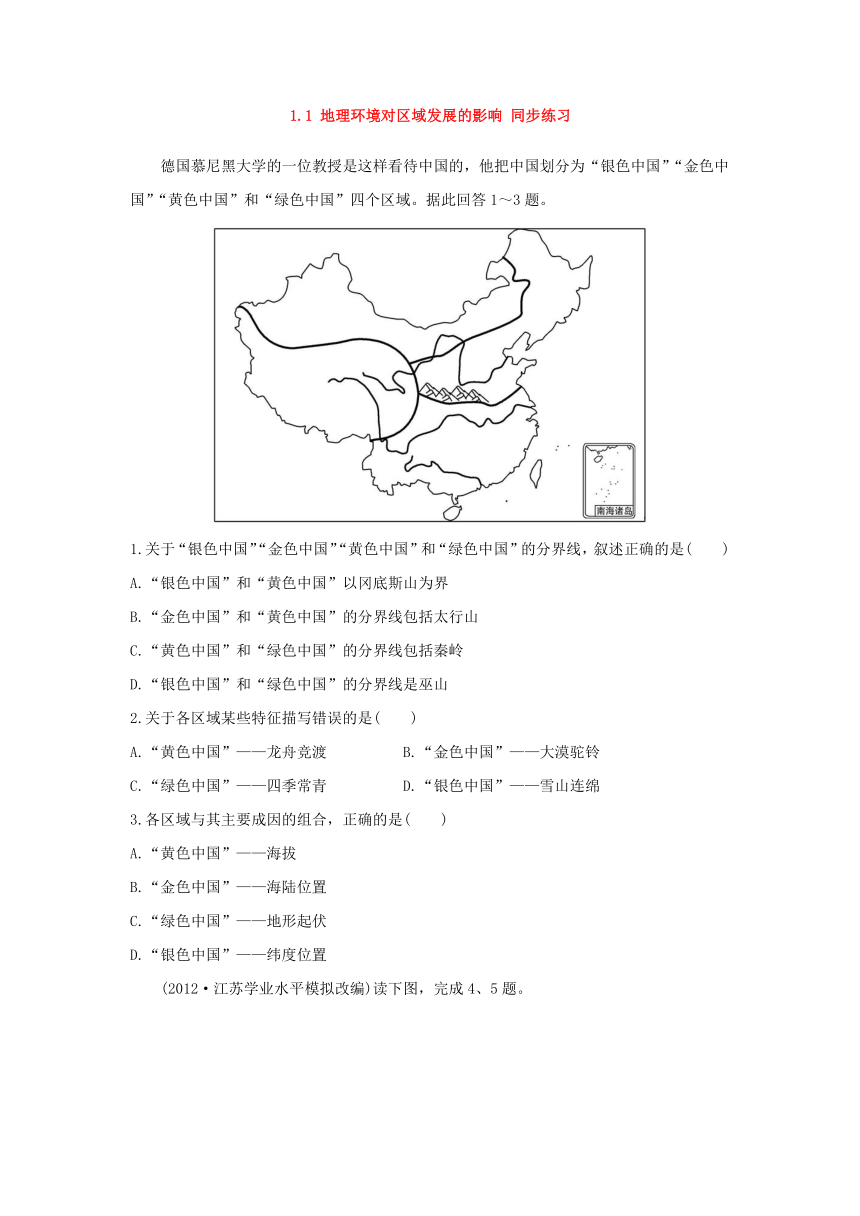

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的,他把中国划分为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”四个区域。据此回答1~3题。

1.关于“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”的分界线,叙述正确的是(

)

A.“银色中国”和“黄色中国”以冈底斯山为界

B.“金色中国”和“黄色中国”的分界线包括太行山

C.“黄色中国”和“绿色中国”的分界线包括秦岭

D.“银色中国”和“绿色中国”的分界线是巫山

2.关于各区域某些特征描写错误的是(

)

A.“黄色中国”——龙舟竞渡

B.“金色中国”——大漠驼铃

C.“绿色中国”——四季常青

D.“银色中国”——雪山连绵

3.各区域与其主要成因的组合,正确的是(

)

A.“黄色中国”——海拔

B.“金色中国”——海陆位置

C.“绿色中国”——地形起伏

D.“银色中国”——纬度位置

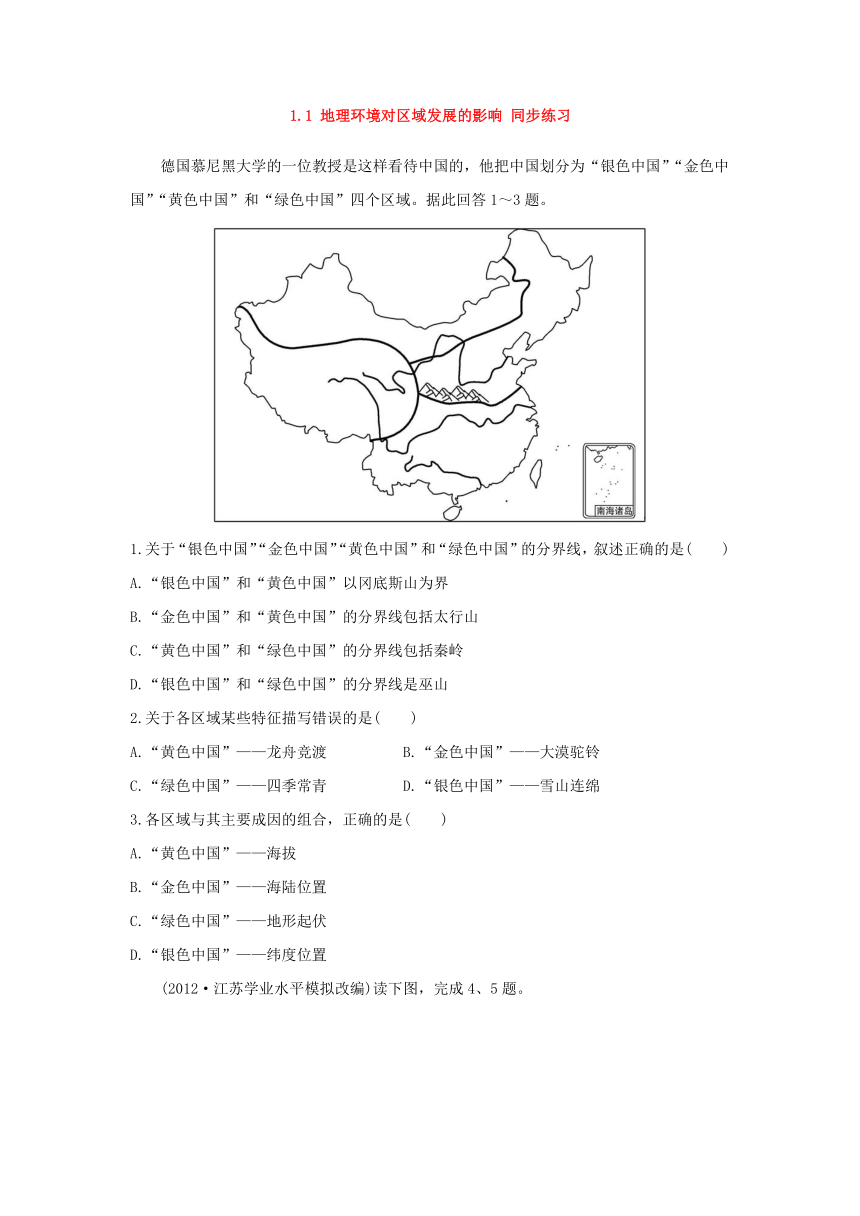

(2012·江苏学业水平模拟改编)读下图,完成4、5题。

4.目前我国所处的区域发展阶段是(

)

A.人类开发早期阶段

B.农业社会阶段

C.工商业社会阶段

D.衰落阶段

5.据图示信息判断,我国区域空间结构(

)

A.以面状为主

B.以岛状和网络状为主

C.现代化的空间网络系统已形成

D.由点状向岛状发展

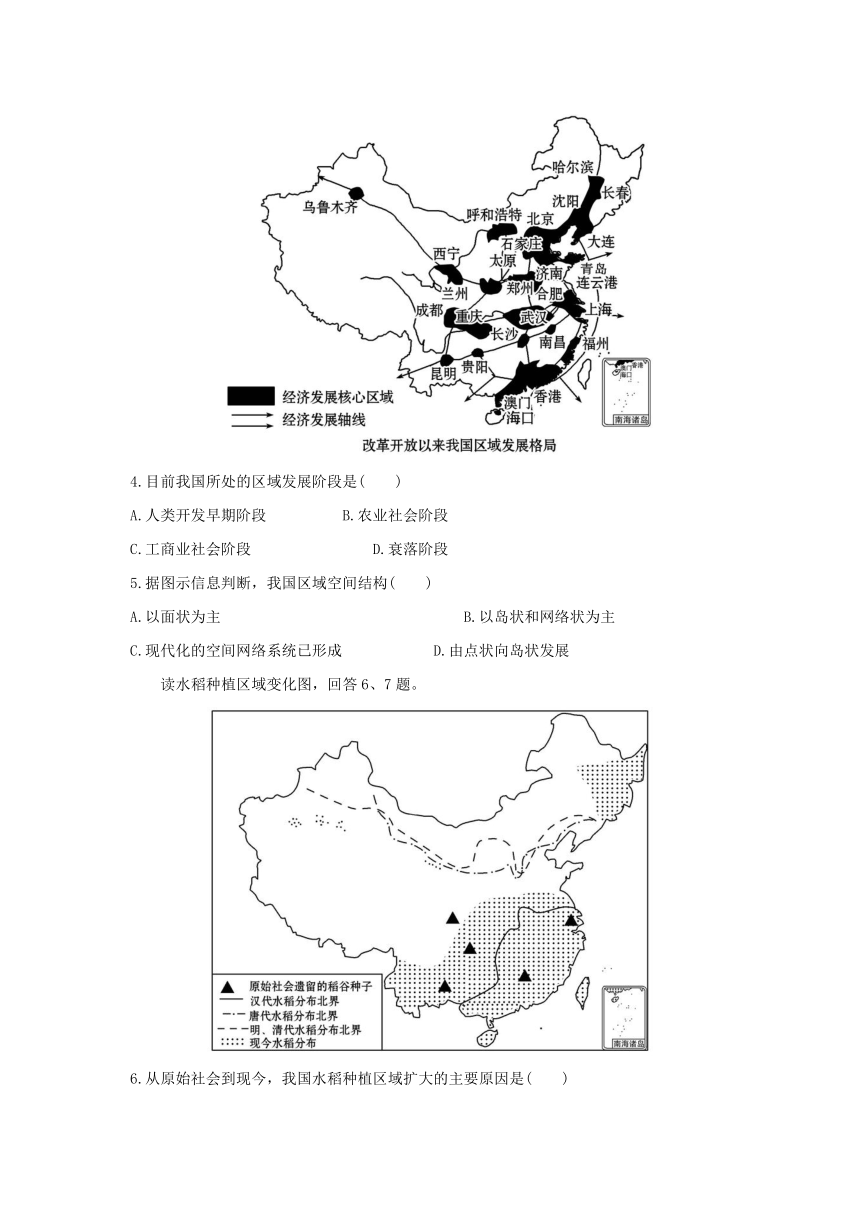

读水稻种植区域变化图,回答6、7题。

6.从原始社会到现今,我国水稻种植区域扩大的主要原因是(

)

A.技术改革

B.气候

C.市场

D.交通

7.导致现今新疆水稻种植面积比东北地区小的主要因素是(

)

A.国家政策

B.地形

C.光热资源

D.水源

8.(2012·上海地理)安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。安徽省南部传统特色菜的选料较多采用

(

)

①海鲜

②牛羊肉

③山货

④腌腊制品

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

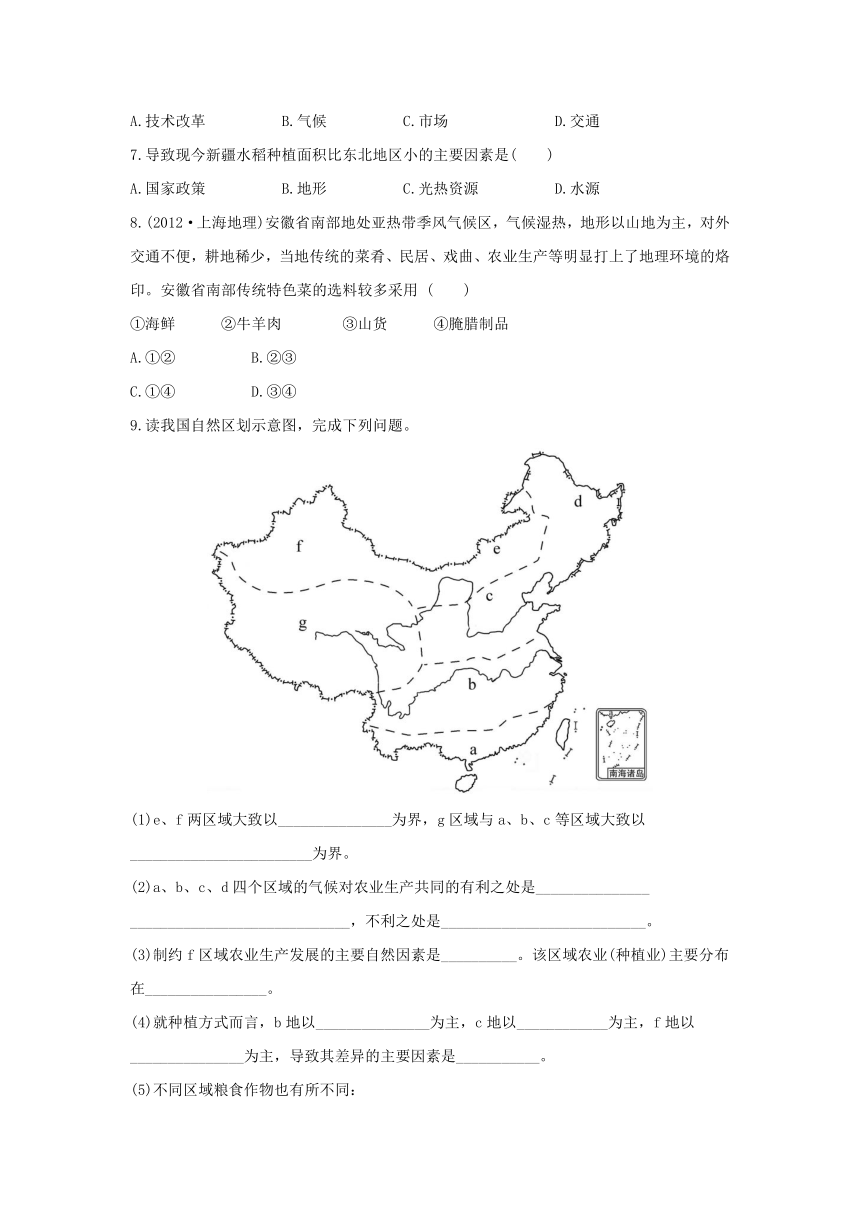

9.读我国自然区划示意图,完成下列问题。

(1)e、f两区域大致以_______________为界,g区域与a、b、c等区域大致以

________________________为界。

(2)a、b、c、d四个区域的气候对农业生产共同的有利之处是_______________

_____________________________,不利之处是___________________________。

(3)制约f区域农业生产发展的主要自然因素是__________。该区域农业(种植业)主要分布在________________。

(4)就种植方式而言,b地以_______________为主,c地以____________为主,f地以_______________为主,导致其差异的主要因素是___________。

(5)不同区域粮食作物也有所不同:

b地以_________________为主,c地以_________________为主,

d地以_________________为主,g地以_________________为主。

导致其差异的主要因素是_________________。

【提升组】

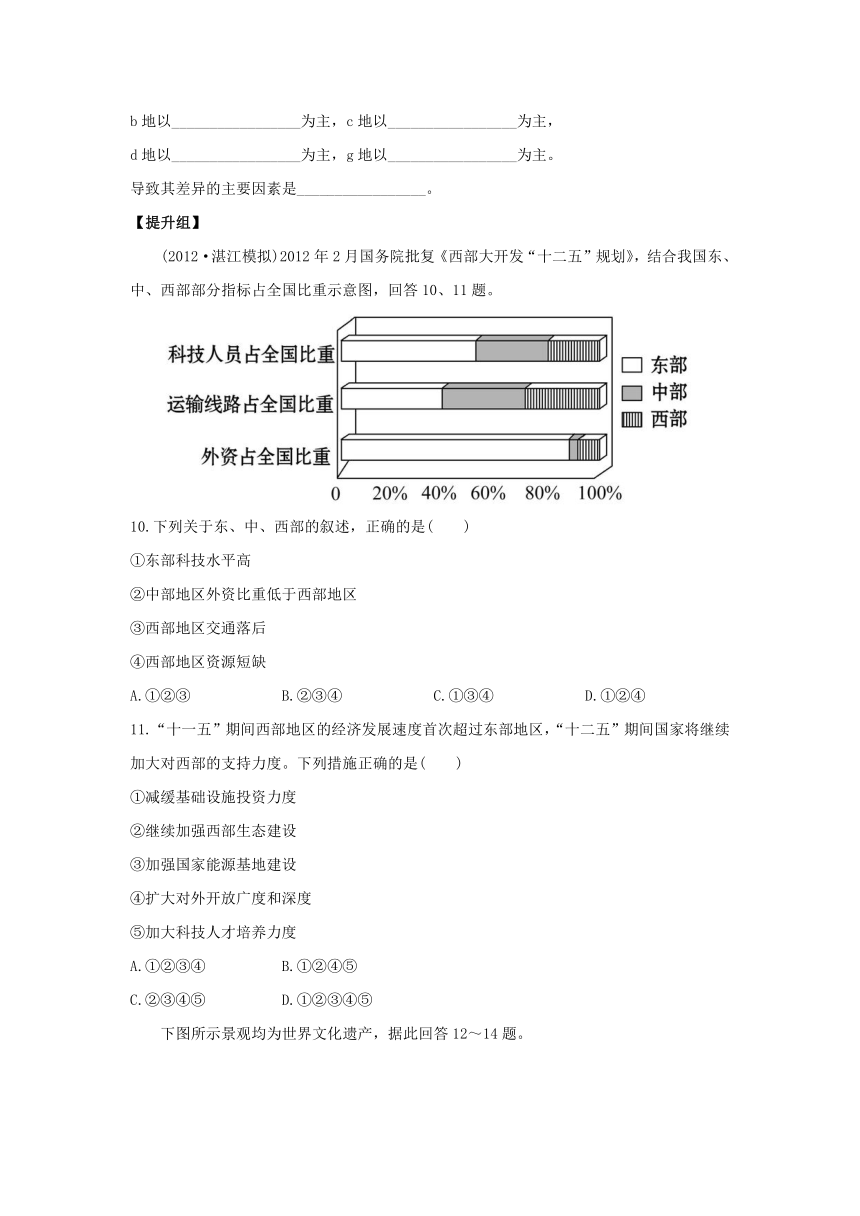

(2012·湛江模拟)2012年2月国务院批复《西部大开发“十二五”规划》,结合我国东、中、西部部分指标占全国比重示意图,回答10、11题。

10.下列关于东、中、西部的叙述,正确的是(

)

①东部科技水平高

②中部地区外资比重低于西部地区

③西部地区交通落后

④西部地区资源短缺

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.“十一五”期间西部地区的经济发展速度首次超过东部地区,“十二五”期间国家将继续加大对西部的支持力度。下列措施正确的是(

)

①减缓基础设施投资力度

②继续加强西部生态建设

③加强国家能源基地建设

④扩大对外开放广度和深度

⑤加大科技人才培养力度

A.①②③④

B.①②④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④⑤

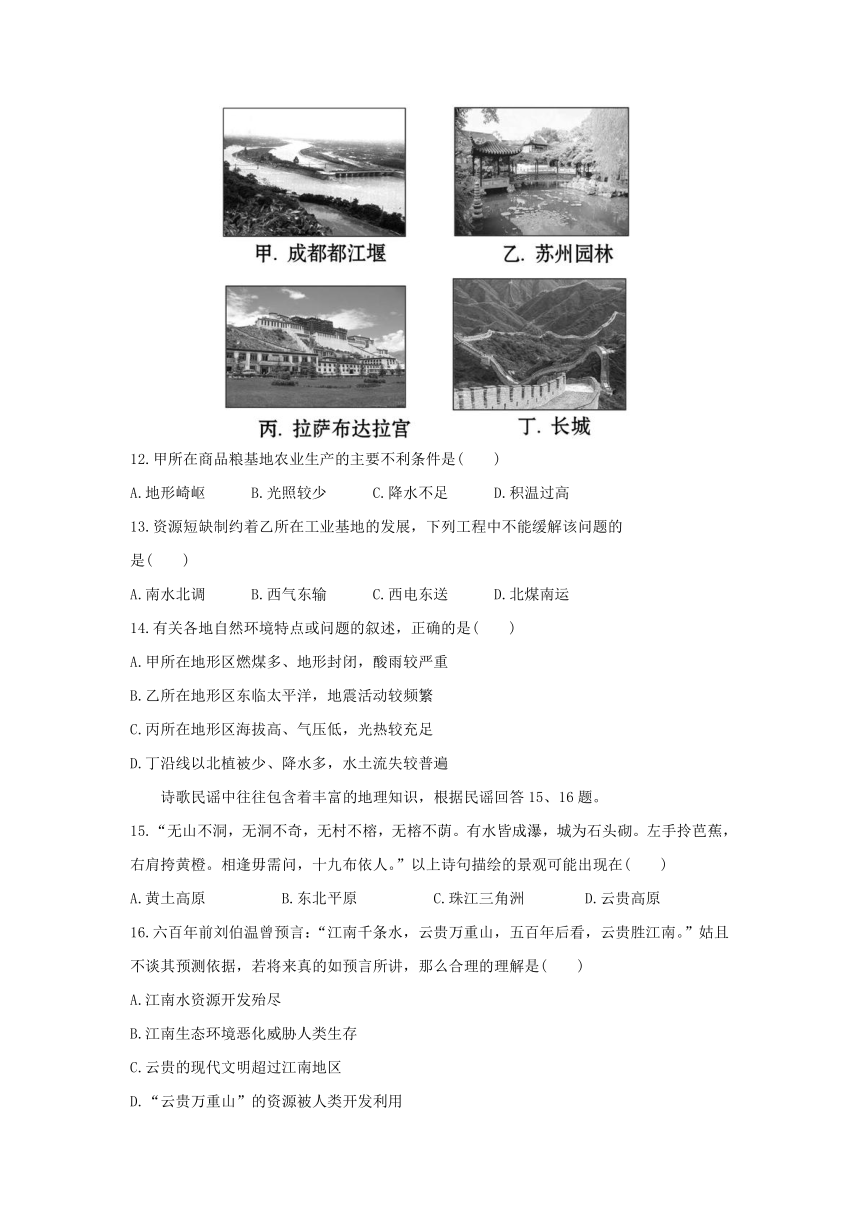

下图所示景观均为世界文化遗产,据此回答12~14题。

12.甲所在商品粮基地农业生产的主要不利条件是(

)

A.地形崎岖

B.光照较少

C.降水不足

D.积温过高

13.资源短缺制约着乙所在工业基地的发展,下列工程中不能缓解该问题的

是(

)

A.南水北调

B.西气东输

C.西电东送

D.北煤南运

14.有关各地自然环境特点或问题的叙述,正确的是(

)

A.甲所在地形区燃煤多、地形封闭,酸雨较严重

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔高、气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少、降水多,水土流失较普遍

诗歌民谣中往往包含着丰富的地理知识,根据民谣回答15、16题。

15.“无山不洞,无洞不奇,无村不榕,无榕不荫。有水皆成瀑,城为石头砌。左手拎芭蕉,右肩挎黄橙。相逢毋需问,十九布依人。”以上诗句描绘的景观可能出现在(

)

A.黄土高原

B.东北平原

C.珠江三角洲

D.云贵高原

16.六百年前刘伯温曾预言:“江南千条水,云贵万重山,五百年后看,云贵胜江南。”姑且不谈其预测依据,若将来真的如预言所讲,那么合理的理解是(

)

A.江南水资源开发殆尽

B.江南生态环境恶化威胁人类生存

C.云贵的现代文明超过江南地区

D.“云贵万重山”的资源被人类开发利用

17.以市场需求为导向,优化区域布局,建设农产品产业带,发展特色农业是我国农业可持续发展的重要途径之一。下面是我国两大重要的商品农业生产基地,读图,回答下列问题。

(1)下表反映甲、乙两区域平原地区农作物的差异性,试分析这一差异产生的主要自然原因。

(2)从自然角度考虑,图中乙区域C、D平原农业发展的主要制约因素是什么?该如何解决?

(3)图中甲区域的农业发展与乙区域相比,有哪些优势区位条件?

18.(探究性学习)阅读材料和图,完成下列问题。

人们把“天府”与“物华天宝、安居乐业”联系起来。叫做“天府”的地方应该自然条件优越,物产丰富。中国历史上曾有7个地区被称为“天府”或“天府之国”,2008年,中国又评选出了十大“新天府”(如下图)。

(1)简述历史上的“老天府”分布地区的共同优势条件。

(2)除成都平原外,其余的“老天府”在“新天府”的评选中都黯然落选,你认为其原因是什么?

(3)三江平原从新中国成立初“北大荒”到“北大仓”,再到1999年,“北大荒”全面停止开荒,实施退耕还林、还湿、还“荒”,现又被评为“新天府”。试分析产生这一系列变化的原因。

答案解析

【基础组】

1~3.【解析】1选C,2选A,3选B。材料中划分的中国区域主要是从其不同的自然景观上区分的:“银色中国”应指因地势隆起、高度大、雪山连绵的青藏高原地区;“金色中国”应指因距海远、降水少而形成的大漠景观;“黄色中国”应指世界上最大的黄土分布区——黄土高原,因水土流失而呈现出千沟万壑、支离破碎的形态;“绿色中国”应指我国的南方地区,因纬度较低,植被四季常青,一片绿色。

4、5.【解析】4选C,5选B。本题组主要考查区域发展阶段。根据图中我国区域发展格局看,我国区域空间格局以岛状和网络状为主,目前处在工商业社会阶段。

6、7.【解析】6选A,7选D。第6题,随着农业技术的不断提高,水稻种植区域的范围不断扩大。第7题,新疆深居内陆地区,气候干旱,水源短缺,不适宜发展水稻种植。

8.【解析】选D。本题考查安徽南部地域文化整体性联系的地理背景。安徽地处内陆,没有海鲜,①项错;安徽南部地形以山地为主,因此山货较多,但对外交通不便,不容易外销,因此以腌制、腊制和干货为主,因此③、④选项对;该省地处亚热带季风气候区,气候湿润,耕地稀少,粮食、牛羊喂养较少,当地居民以打猎、种茶、植竹等为生,因此②项错误。

9.【解析】解答本题的思路具体应从各区域所处地理位置、地形状况着手,分析气候对当地农业生产的影响,进而因地制宜,发展不同类型的农业。

答案:(1)贺兰山

3

000米等高线

(2)夏季高温多雨,雨热同期

多旱涝灾害

(3)水源

绿洲地区

(4)水田耕作业

旱地耕作业

灌溉农业

水分

(5)水稻

冬小麦

春小麦(玉米)

青稞

热量

【提升组】

10、11.【解析】10选A,11选C。第10题,从图中的统计数据可知科技人员占全国的比重从大到小的顺序是东部、西部、中部,运输线路占全国的比重从大到小的顺序是东部、中部、西部,外资占全国的比重从大到小的排列顺序是东部、西部、中部。第11题,在“十二五”期间国家将继续加大对西部的支持力度,其措施包括:加强基础设施建设,加强西部生态建设,加大开放力度,加强能源基地建设,加大科技投入等。

12~14.【解析】12选B,13选A,14选A。第12题,由图可知甲位于四川盆地,因为是盆地地形,所以多云雾,光照不足。第13题,乙图所在地区属于我国沪宁杭工业基地,该区因常规能源缺乏而限制了其经济的发展,选项中南水北调不能缓解该问题。第14题,甲地区的封闭盆地地形不利于大气污染物的扩散,常形成酸雨,是我国的重酸雨区;乙地多出现台风活动;丙地地势高,空气稀薄,对太阳辐射的削弱较少,光照强,但大气逆辐射也弱,热量不足;长城以北降水少,荒漠化严重。

15、16.【解析】15选D,16选D。第15题,根据民谣的意思可知是反映我国云贵高原地区的景观。第16题,刘伯温的预言表明了区域不同发展阶段地理环境对人类活动的影响是不同的,因为随着科学技术的进步,人们利用和改造自然的能力增强,一些原来制约区域发展的地理因素得到克服,甚至成为促进区域发展的有利因素。

【变式备选】读某区域发展过程图,分析回答(1)、(2)题。

(1)该区域由发展阶段1→阶段2→阶段3,关于交通线路的叙述,不正确的

是(

)

A.交通运输线路的长度在增加

B.交通运输线路的种类在增加

C.交通运输线路的密度在增加

D.交通网络体系没有变化

(2)从区域空间结构发展变化看,该区域(

)

A.阶段1已进入城市发展成熟阶段

B.区域核心范围在缩小

C.城市化水平在不断提高

D.区域经济发展由再生阶段转为成长阶段

【解析】(1)选D,(2)选C。本题以某区域三个阶段的平面发展图为背景展示不同区域发展阶段城市空间形态和交通条件的变化。第(1)题,从图中可以看出交通运输线路的种类、长度、密度在增加,交通网络体系不断完善。第(2)题,从区域空间结构发展变化来看,该区域由区域中心、网络系统、外围空间三部分组成,且城市化区域不断扩大,非城市化范围缩小。区域经济发展一般依次经历初期阶段、成长阶段、转型阶段和再生阶段。

17.【解析】第(1)题,甲图中A代表洞庭湖平原和江汉平原,B代表鄱阳湖平原;乙图中C代表松嫩平原,D代表三江平原。甲、乙两区域平原地区农作物的差异性产生的主要自然原因就是自然条件的差异。第(2)题,松嫩平原和三江平原纬度较高,热量条件不足,特别是春秋季的低温霜冻对农业生产危害较大,可采取的措施有依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施,还可以做好农业灾害气象预报,提前做好抗寒防冻的准备工作,如灌水保温、放烟防冻等。第(3)题,图中甲区域的农业发展与乙区域相比,优势区位条件应该从自然条件和社会经济条件两方面组织答案。

答案:(1)主要自然原因是水热(或气候)条件的差异。甲区域属亚热带季风气候区,水热条件充足,适宜水稻、油莱、棉花等作物的生长;乙区域属温带季风气候区,水热条件较差,尤其是热量条件不足,只能适应春小麦、甜菜等温带作物的生长。

(2)低温(热量条件较差)。办法:依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施。

(3)热量条件优越,劳动力素质和科技水平较高。

18.【解析】第(1)题,由题干知“老天府”所在地自然条件优越,结合图示,依据自然区位的诸方面因素进行分析。第(2)题,由“老天府”所在地可知,大部分“老天府”现在人口稠密,工业发达,环境破坏严重,从而落选“新天府”。第(3)题,随着人口的增长,人们对粮食的需求量增大,加大了对三江平原的开发,使“北大荒”成为“北大仓”。随着开发的进行,当地的生态环境恶化,为保护生态环境,人们开始退耕还湿地,使生态环境好转,最终三江平原地区人地协调发展成为“新天府”。

答案:(1)都分布在地势平坦、气候条件优越、水资源丰富、植被覆盖较好的地区。

(2)人口急剧增加,自然环境遭到破坏,环境污染越来越严重。

(3)解放后,随着我国人口和粮食需求的不断增长,国家开垦了“北大荒”;经过十几年的开垦,“北大荒”变成了“北大仓”。由于过度开垦,原有的生态环境逐渐恶化,因而国家又推出了全面停止开荒,实施退耕还林、还湿、还“荒”的政策,湿地面积缩小趋势得到了遏制。随着农业生产水平的提高,这里的农业生产规模扩大,机械化程度提高,且区域内环境优美,污染很小,因此当选为“新天府”。

同步练习

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的,他把中国划分为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”四个区域。据此回答1~3题。

1.关于“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”的分界线,叙述正确的是(

)

A.“银色中国”和“黄色中国”以冈底斯山为界

B.“金色中国”和“黄色中国”的分界线包括太行山

C.“黄色中国”和“绿色中国”的分界线包括秦岭

D.“银色中国”和“绿色中国”的分界线是巫山

2.关于各区域某些特征描写错误的是(

)

A.“黄色中国”——龙舟竞渡

B.“金色中国”——大漠驼铃

C.“绿色中国”——四季常青

D.“银色中国”——雪山连绵

3.各区域与其主要成因的组合,正确的是(

)

A.“黄色中国”——海拔

B.“金色中国”——海陆位置

C.“绿色中国”——地形起伏

D.“银色中国”——纬度位置

(2012·江苏学业水平模拟改编)读下图,完成4、5题。

4.目前我国所处的区域发展阶段是(

)

A.人类开发早期阶段

B.农业社会阶段

C.工商业社会阶段

D.衰落阶段

5.据图示信息判断,我国区域空间结构(

)

A.以面状为主

B.以岛状和网络状为主

C.现代化的空间网络系统已形成

D.由点状向岛状发展

读水稻种植区域变化图,回答6、7题。

6.从原始社会到现今,我国水稻种植区域扩大的主要原因是(

)

A.技术改革

B.气候

C.市场

D.交通

7.导致现今新疆水稻种植面积比东北地区小的主要因素是(

)

A.国家政策

B.地形

C.光热资源

D.水源

8.(2012·上海地理)安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。安徽省南部传统特色菜的选料较多采用

(

)

①海鲜

②牛羊肉

③山货

④腌腊制品

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

9.读我国自然区划示意图,完成下列问题。

(1)e、f两区域大致以_______________为界,g区域与a、b、c等区域大致以

________________________为界。

(2)a、b、c、d四个区域的气候对农业生产共同的有利之处是_______________

_____________________________,不利之处是___________________________。

(3)制约f区域农业生产发展的主要自然因素是__________。该区域农业(种植业)主要分布在________________。

(4)就种植方式而言,b地以_______________为主,c地以____________为主,f地以_______________为主,导致其差异的主要因素是___________。

(5)不同区域粮食作物也有所不同:

b地以_________________为主,c地以_________________为主,

d地以_________________为主,g地以_________________为主。

导致其差异的主要因素是_________________。

【提升组】

(2012·湛江模拟)2012年2月国务院批复《西部大开发“十二五”规划》,结合我国东、中、西部部分指标占全国比重示意图,回答10、11题。

10.下列关于东、中、西部的叙述,正确的是(

)

①东部科技水平高

②中部地区外资比重低于西部地区

③西部地区交通落后

④西部地区资源短缺

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.“十一五”期间西部地区的经济发展速度首次超过东部地区,“十二五”期间国家将继续加大对西部的支持力度。下列措施正确的是(

)

①减缓基础设施投资力度

②继续加强西部生态建设

③加强国家能源基地建设

④扩大对外开放广度和深度

⑤加大科技人才培养力度

A.①②③④

B.①②④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④⑤

下图所示景观均为世界文化遗产,据此回答12~14题。

12.甲所在商品粮基地农业生产的主要不利条件是(

)

A.地形崎岖

B.光照较少

C.降水不足

D.积温过高

13.资源短缺制约着乙所在工业基地的发展,下列工程中不能缓解该问题的

是(

)

A.南水北调

B.西气东输

C.西电东送

D.北煤南运

14.有关各地自然环境特点或问题的叙述,正确的是(

)

A.甲所在地形区燃煤多、地形封闭,酸雨较严重

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔高、气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少、降水多,水土流失较普遍

诗歌民谣中往往包含着丰富的地理知识,根据民谣回答15、16题。

15.“无山不洞,无洞不奇,无村不榕,无榕不荫。有水皆成瀑,城为石头砌。左手拎芭蕉,右肩挎黄橙。相逢毋需问,十九布依人。”以上诗句描绘的景观可能出现在(

)

A.黄土高原

B.东北平原

C.珠江三角洲

D.云贵高原

16.六百年前刘伯温曾预言:“江南千条水,云贵万重山,五百年后看,云贵胜江南。”姑且不谈其预测依据,若将来真的如预言所讲,那么合理的理解是(

)

A.江南水资源开发殆尽

B.江南生态环境恶化威胁人类生存

C.云贵的现代文明超过江南地区

D.“云贵万重山”的资源被人类开发利用

17.以市场需求为导向,优化区域布局,建设农产品产业带,发展特色农业是我国农业可持续发展的重要途径之一。下面是我国两大重要的商品农业生产基地,读图,回答下列问题。

(1)下表反映甲、乙两区域平原地区农作物的差异性,试分析这一差异产生的主要自然原因。

(2)从自然角度考虑,图中乙区域C、D平原农业发展的主要制约因素是什么?该如何解决?

(3)图中甲区域的农业发展与乙区域相比,有哪些优势区位条件?

18.(探究性学习)阅读材料和图,完成下列问题。

人们把“天府”与“物华天宝、安居乐业”联系起来。叫做“天府”的地方应该自然条件优越,物产丰富。中国历史上曾有7个地区被称为“天府”或“天府之国”,2008年,中国又评选出了十大“新天府”(如下图)。

(1)简述历史上的“老天府”分布地区的共同优势条件。

(2)除成都平原外,其余的“老天府”在“新天府”的评选中都黯然落选,你认为其原因是什么?

(3)三江平原从新中国成立初“北大荒”到“北大仓”,再到1999年,“北大荒”全面停止开荒,实施退耕还林、还湿、还“荒”,现又被评为“新天府”。试分析产生这一系列变化的原因。

答案解析

【基础组】

1~3.【解析】1选C,2选A,3选B。材料中划分的中国区域主要是从其不同的自然景观上区分的:“银色中国”应指因地势隆起、高度大、雪山连绵的青藏高原地区;“金色中国”应指因距海远、降水少而形成的大漠景观;“黄色中国”应指世界上最大的黄土分布区——黄土高原,因水土流失而呈现出千沟万壑、支离破碎的形态;“绿色中国”应指我国的南方地区,因纬度较低,植被四季常青,一片绿色。

4、5.【解析】4选C,5选B。本题组主要考查区域发展阶段。根据图中我国区域发展格局看,我国区域空间格局以岛状和网络状为主,目前处在工商业社会阶段。

6、7.【解析】6选A,7选D。第6题,随着农业技术的不断提高,水稻种植区域的范围不断扩大。第7题,新疆深居内陆地区,气候干旱,水源短缺,不适宜发展水稻种植。

8.【解析】选D。本题考查安徽南部地域文化整体性联系的地理背景。安徽地处内陆,没有海鲜,①项错;安徽南部地形以山地为主,因此山货较多,但对外交通不便,不容易外销,因此以腌制、腊制和干货为主,因此③、④选项对;该省地处亚热带季风气候区,气候湿润,耕地稀少,粮食、牛羊喂养较少,当地居民以打猎、种茶、植竹等为生,因此②项错误。

9.【解析】解答本题的思路具体应从各区域所处地理位置、地形状况着手,分析气候对当地农业生产的影响,进而因地制宜,发展不同类型的农业。

答案:(1)贺兰山

3

000米等高线

(2)夏季高温多雨,雨热同期

多旱涝灾害

(3)水源

绿洲地区

(4)水田耕作业

旱地耕作业

灌溉农业

水分

(5)水稻

冬小麦

春小麦(玉米)

青稞

热量

【提升组】

10、11.【解析】10选A,11选C。第10题,从图中的统计数据可知科技人员占全国的比重从大到小的顺序是东部、西部、中部,运输线路占全国的比重从大到小的顺序是东部、中部、西部,外资占全国的比重从大到小的排列顺序是东部、西部、中部。第11题,在“十二五”期间国家将继续加大对西部的支持力度,其措施包括:加强基础设施建设,加强西部生态建设,加大开放力度,加强能源基地建设,加大科技投入等。

12~14.【解析】12选B,13选A,14选A。第12题,由图可知甲位于四川盆地,因为是盆地地形,所以多云雾,光照不足。第13题,乙图所在地区属于我国沪宁杭工业基地,该区因常规能源缺乏而限制了其经济的发展,选项中南水北调不能缓解该问题。第14题,甲地区的封闭盆地地形不利于大气污染物的扩散,常形成酸雨,是我国的重酸雨区;乙地多出现台风活动;丙地地势高,空气稀薄,对太阳辐射的削弱较少,光照强,但大气逆辐射也弱,热量不足;长城以北降水少,荒漠化严重。

15、16.【解析】15选D,16选D。第15题,根据民谣的意思可知是反映我国云贵高原地区的景观。第16题,刘伯温的预言表明了区域不同发展阶段地理环境对人类活动的影响是不同的,因为随着科学技术的进步,人们利用和改造自然的能力增强,一些原来制约区域发展的地理因素得到克服,甚至成为促进区域发展的有利因素。

【变式备选】读某区域发展过程图,分析回答(1)、(2)题。

(1)该区域由发展阶段1→阶段2→阶段3,关于交通线路的叙述,不正确的

是(

)

A.交通运输线路的长度在增加

B.交通运输线路的种类在增加

C.交通运输线路的密度在增加

D.交通网络体系没有变化

(2)从区域空间结构发展变化看,该区域(

)

A.阶段1已进入城市发展成熟阶段

B.区域核心范围在缩小

C.城市化水平在不断提高

D.区域经济发展由再生阶段转为成长阶段

【解析】(1)选D,(2)选C。本题以某区域三个阶段的平面发展图为背景展示不同区域发展阶段城市空间形态和交通条件的变化。第(1)题,从图中可以看出交通运输线路的种类、长度、密度在增加,交通网络体系不断完善。第(2)题,从区域空间结构发展变化来看,该区域由区域中心、网络系统、外围空间三部分组成,且城市化区域不断扩大,非城市化范围缩小。区域经济发展一般依次经历初期阶段、成长阶段、转型阶段和再生阶段。

17.【解析】第(1)题,甲图中A代表洞庭湖平原和江汉平原,B代表鄱阳湖平原;乙图中C代表松嫩平原,D代表三江平原。甲、乙两区域平原地区农作物的差异性产生的主要自然原因就是自然条件的差异。第(2)题,松嫩平原和三江平原纬度较高,热量条件不足,特别是春秋季的低温霜冻对农业生产危害较大,可采取的措施有依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施,还可以做好农业灾害气象预报,提前做好抗寒防冻的准备工作,如灌水保温、放烟防冻等。第(3)题,图中甲区域的农业发展与乙区域相比,优势区位条件应该从自然条件和社会经济条件两方面组织答案。

答案:(1)主要自然原因是水热(或气候)条件的差异。甲区域属亚热带季风气候区,水热条件充足,适宜水稻、油莱、棉花等作物的生长;乙区域属温带季风气候区,水热条件较差,尤其是热量条件不足,只能适应春小麦、甜菜等温带作物的生长。

(2)低温(热量条件较差)。办法:依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施。

(3)热量条件优越,劳动力素质和科技水平较高。

18.【解析】第(1)题,由题干知“老天府”所在地自然条件优越,结合图示,依据自然区位的诸方面因素进行分析。第(2)题,由“老天府”所在地可知,大部分“老天府”现在人口稠密,工业发达,环境破坏严重,从而落选“新天府”。第(3)题,随着人口的增长,人们对粮食的需求量增大,加大了对三江平原的开发,使“北大荒”成为“北大仓”。随着开发的进行,当地的生态环境恶化,为保护生态环境,人们开始退耕还湿地,使生态环境好转,最终三江平原地区人地协调发展成为“新天府”。

答案:(1)都分布在地势平坦、气候条件优越、水资源丰富、植被覆盖较好的地区。

(2)人口急剧增加,自然环境遭到破坏,环境污染越来越严重。

(3)解放后,随着我国人口和粮食需求的不断增长,国家开垦了“北大荒”;经过十几年的开垦,“北大荒”变成了“北大仓”。由于过度开垦,原有的生态环境逐渐恶化,因而国家又推出了全面停止开荒,实施退耕还林、还湿、还“荒”的政策,湿地面积缩小趋势得到了遏制。随着农业生产水平的提高,这里的农业生产规模扩大,机械化程度提高,且区域内环境优美,污染很小,因此当选为“新天府”。

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调