2.2《地区产业结构变化-产业升级驱动下的城市空间重构,以上海为例》教学课件(27张,内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 2.2《地区产业结构变化-产业升级驱动下的城市空间重构,以上海为例》教学课件(27张,内嵌视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

产业升级驱动下的城市空间重构

industrial structure

—以上海为例

课程标准:1.运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成的原因;

2.解释城市内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

学习目标:

1.通过分析上海不同时期产业发展的特点,推断其对城市空间结构的影响。

2.通过案例探究,能够理解上海在不同发展时期,产业升级与城市空间重构之间的相互关系,认识到合理的产业布局和城市空间规划对人地协调发展的重要性。

3.通过对比上海不同时期的城市空间变化,能够理解区域发展的阶段性和动态性,提高区域分析能力。

产业升级驱动下的城市空间重构

—以上海为例

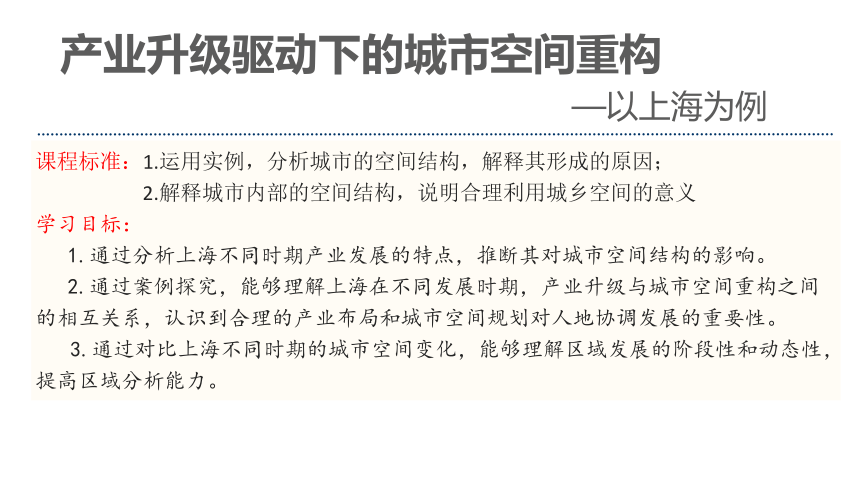

考情分析:

考查知识点 题型

2023山东卷11-13题 城市空间形态 城市空间结构变化 选择题

2024全国甲卷1-3题 城市各功能区的分布和特征 选择题

2024海南卷 19题 城市和乡村外部形态 综合题

2024辽宁卷14-16题 乡村土地利用及空间结构 城市和乡村的外部形态 选择题

2024贵州卷1-3 城市土地利用类型与城市功能区 选择题

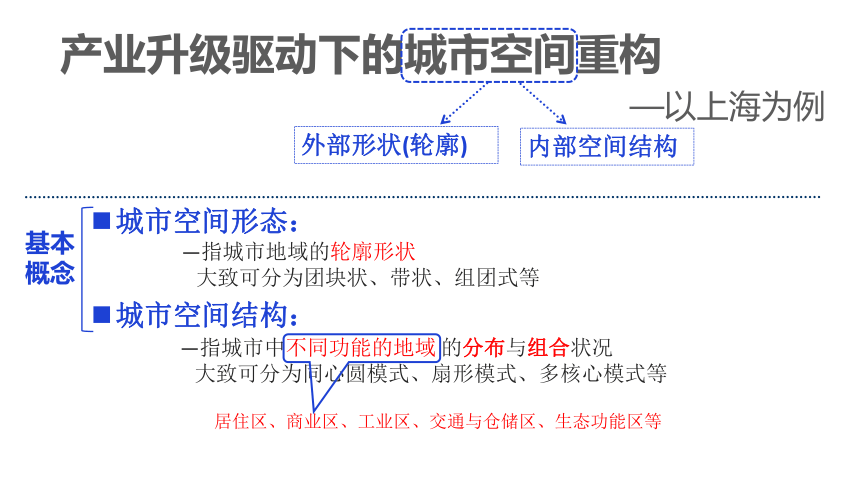

产业升级驱动下的城市空间重构

城市空间形态:

城市空间结构:

—指城市地域的轮廓形状

大致可分为团块状、带状、组团式等

—指城市中不同功能的地域 的分布与组合状况

大致可分为同心圆模式、扇形模式、多核心模式等

基本

概念

—以上海为例

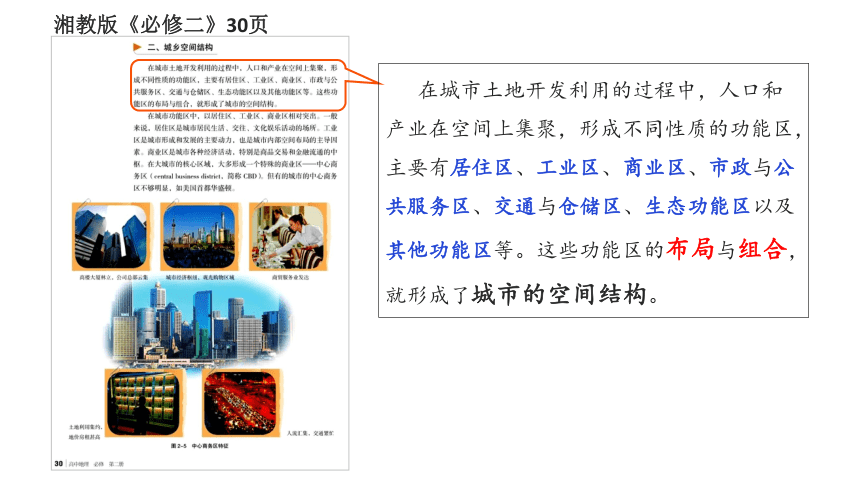

湘教版《必修二》30页

在城市土地开发利用的过程中,人口和产业在空间上集聚,形成不同性质的功能区,主要有居住区、工业区、商业区、市政与公共服务区、交通与仓储区、生态功能区以及其他功能区等。这些功能区的布局与组合,就形成了城市的空间结构。

产业升级驱动下的城市空间重构

—以上海为例

城市空间形态:

城市空间结构:

—指城市地域的轮廓形状

大致可分为团块状、带状、组团式等

—指城市中不同功能的地域 的分布与组合状况

大致可分为同心圆模式、扇形模式、多核心模式等

居住区、商业区、工业区、交通与仓储区、生态功能区等

外部形状(轮廓)

内部空间结构

基本

概念

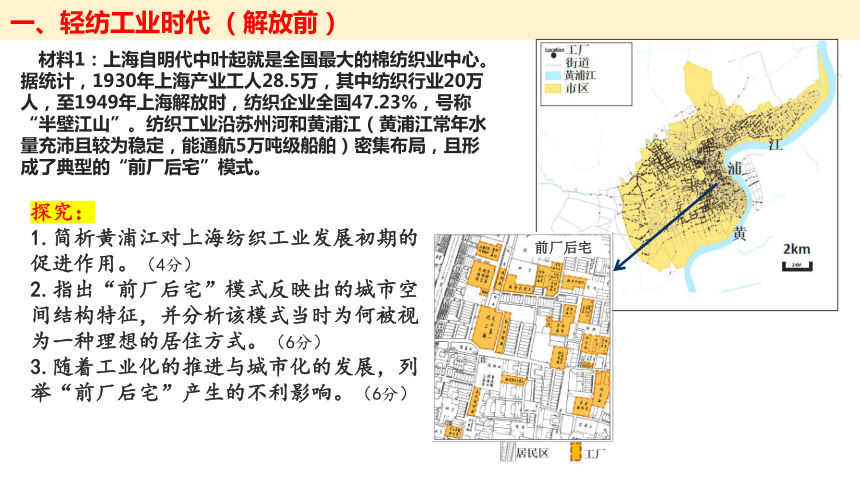

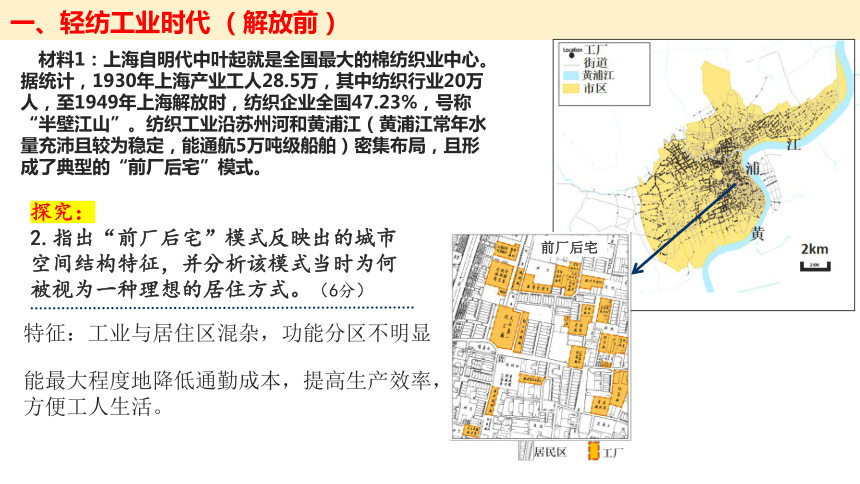

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

1.简析黄浦江对上海纺织工业发展初期的促进作用。(4分)

2.指出“前厂后宅”模式反映出的城市空间结构特征,并分析该模式当时为何被视为一种理想的居住方式。(6分)

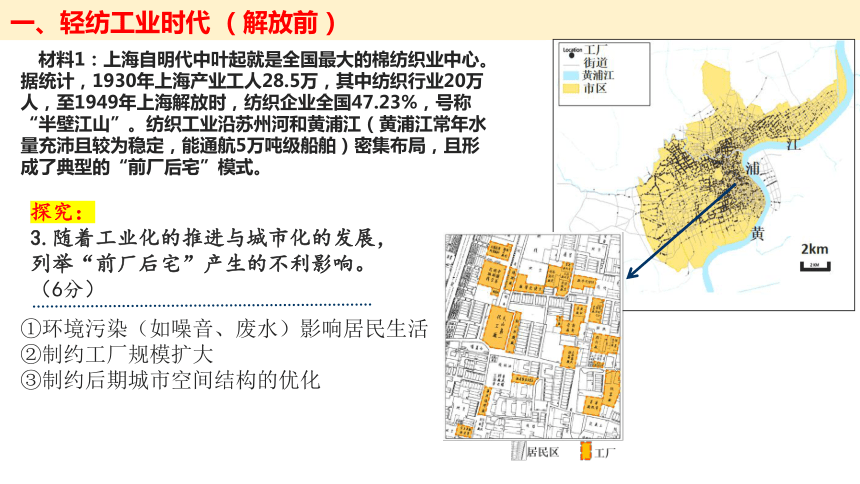

3.随着工业化的推进与城市化的发展,列举“前厂后宅”产生的不利影响。(6分)

前厂后宅

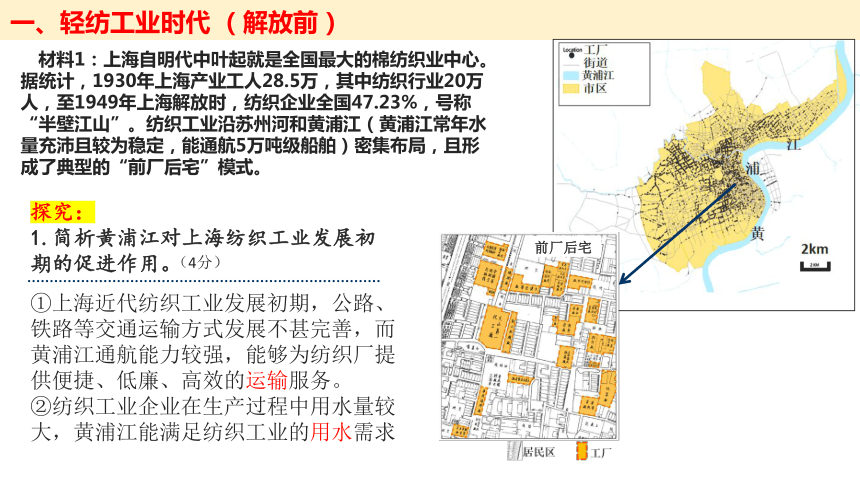

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

1.简析黄浦江对上海纺织工业发展初期的促进作用。

①上海近代纺织工业发展初期,公路、铁路等交通运输方式发展不甚完善,而黄浦江通航能力较强,能够为纺织厂提供便捷、低廉、高效的运输服务。

②纺织工业企业在生产过程中用水量较大,黄浦江能满足纺织工业的用水需求

(4分)

前厂后宅

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

2.指出“前厂后宅”模式反映出的城市空间结构特征,并分析该模式当时为何被视为一种理想的居住方式。(6分)

能最大程度地降低通勤成本,提高生产效率,方便工人生活。

特征:工业与居住区混杂,功能分区不明显

前厂后宅

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

3.随着工业化的推进与城市化的发展,列举“前厂后宅”产生的不利影响。(6分)

①环境污染(如噪音、废水)影响居民生活

②制约工厂规模扩大

③制约后期城市空间结构的优化

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

城市空间特点

(城市面积小)

沿河呈带状分布

功能区混杂

“一江一河 顺水筑城”

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

1953年中央发布《共同纲领》,提出“应以有计划有步骤地恢复和发展重工业为重点,创立国家工业化的基础”的要求;上海被国家定位为“综合性工业基地”,并且在上海投资建设了一些重工业企业。

1952年上海市政区

1958年上海市政区

正是在这样的背景下,上海市向中央争取土地,得到了中央政府的支持。1958年,相继把邻近的原属于江苏省的10个县划归上海。上海的行政区划一下子扩大了10倍。

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

1.分析宝钢选址长江口而非黄浦江沿岸的区位优势(6分)

2.结合材料2说明宝山、金山等工业新城的建设对上海空间结构的影响。(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

1.分析宝钢选址长江口而非黄浦江沿岸的区位优势(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

① 航运条件:长江口航道水深(15米以上)适合大型矿石船停靠,(黄浦江仅通航5万吨级船舶);

② 环境安全:远离中心城区,减少钢铁生产对居民区的污染;

③ 土地成本:郊区土地充裕且地价低,适合大规模工业布局。

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

2.根据材料2说明宝山、金山等工业新城的建设对上海空间结构的影响。(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

①推动工业区布局由沿江向沿海进一步发展

② 促进交通与基础设施的扩展

③ 促进城市副中心的形成

城市空间特点

(面积扩大)

由沿江向沿海扩张

工业主导 组团发展

城市功能区进一步优化

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

“主城蔓延 向海发展”

三、产业多元化时代 (1990-2000)

1990年4月,开始开发浦东新区,将发展第三产业作为重要方向。后期逐渐形成了金融(陆家嘴)、科创(张江)、贸易(外高桥)三大专业核心功能区。

陆家嘴

张江

外高桥

1992年,中心城区也开启了“退二进三”战略方向,中心城区的工业大规模外迁,一些老工业区纷纷开始产业的转型升级。

三、产业多元化时代 (1990-2000)

1990年4月,开始开发浦东新区,将发展第三产业作为重要方向。后期逐渐形成了金融(陆家嘴)、科创(张江)、贸易(外高桥)三大专业功能区。

陆家嘴

张江

外高桥

1992年,中心城区也开启了“退二进三”战略方向,中心城区的工业大规模外迁,一些老工业区纷纷开始产业的转型升级。

位于浦西的杨浦是上海乃至中国近代工业最重要的发源地之一,也成功由“工业锈带”变为“生活秀带”

结合以上三段材料,说明产业结构的变化对城市空间结构变化的影响

工业用地减少,工业空间布局调整

公园、绿地增多,生态空间增加

商业、服务业用地增加,形成专业的功能区

城市空间特点

三、产业多元化时代 (1990-2000)

打破浦西单中心格局,

形成浦东-浦西“双核结构”;

功能分区专业化

工业用地减少

商业、服务业用地和生态用地增加

“浦东开发 跨江发展”

嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇为五大新城,五大新城战略成为城市空间重构的核心。

四、创新驱动时代 (2000年至今)

主城区

职住比=就业岗位数/常住人口数

四、创新驱动时代 (2000年至今)

空间特点:大部分在新城外或社区附近

原因:新城的生活服务设施不足

出行方式:主要依靠私人小汽车出行

原因:公共交通设施不完善

探究:分析该新城的社区居民非工作活动的空间特点及出行方式,并分别分析原因。(8分)

材料4:2017年某学者对奉贤与南汇两个新城九个社区的居民开展了生活空间抽样调查,(生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间)调查显示,新城的社区居民休息日与工作日的出行率(均为70%左右)、人均出行次数均相当。

四、创新驱动时代 (2000年至今)

材料4:2017年某学者对奉贤与南汇两个新城九个社区的居民开展了生活空间抽样调查,(生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间)调查显示,新城的社区居民休息日与工作日的出行率(均为70%左右)、人均出行次数均相当。

图1 图2

探究:图2为新城生活空间理想模式图,为达到新城生活空间理想模式状态,指出新城未来发展的具体措施(6分)

①创造更多的就业岗位增加

②完善交通等基础设施和公共服务

③布局大型购物中心(或商业综合体)等

新城生活空间现状 新城生活空间理想模式

四、创新驱动时代 (2000年至今)

产业 + 城市

生态

人才

鼓励新兴产业

功能区合理规划

引入 +培养 (大学城)

绿色 低碳

宜居 宜业

【无废城市】

政策

城市空间特点

四、创新驱动时代 (2000年至今)

“ 卓越城市 产城融合”

多中心 网络化

各中心区产业专业化(一城一业)

各功能区布局更加合理

(协同发展 产城融合)

课堂小结

产业结构演变:

轻纺工业

重工业

服务业

产业多元化

创新经济

单中心

双中心

多中心 (网络化)

一江一河

顺水筑城

浦东开发

跨江发展

卓越城市

产城融合

思考: 如果重来一次,上海是否可以跳过重工业直接发展服务业?

主城蔓延

向海发展

空间结构响应:

上海,未来可期!

2017-2035上海城市总体规划图

辽宁省抚顺市是我国北方重要的工业基地(图)。抚顺市早期城市中心和工矿区主要分布在浑河南岸。由于煤炭开采与城市建设矛盾日益突出,1972年城市发展重心开始向浑河北岸转移,然而1983年城市发展重心又转回浑河南岸。近年来,抚顺市为推动城市高质量发展,不断优化城区功能布局。完成下面小题。

课后作业:

1.影响抚顺市早期城市形态呈带状分布的主要因素是( )

A.风向 B.地形 C.资源 D.河流

2.为优化功能布局,抚顺市城区宜( )

A.向东建设新城镇发展带 B.向南建设宜居宜业新区

C.向西承接沈阳产业外延 D.向北拓展工业发展空间

产业升级驱动下的城市空间重构

industrial structure

—以上海为例

课程标准:1.运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成的原因;

2.解释城市内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

学习目标:

1.通过分析上海不同时期产业发展的特点,推断其对城市空间结构的影响。

2.通过案例探究,能够理解上海在不同发展时期,产业升级与城市空间重构之间的相互关系,认识到合理的产业布局和城市空间规划对人地协调发展的重要性。

3.通过对比上海不同时期的城市空间变化,能够理解区域发展的阶段性和动态性,提高区域分析能力。

产业升级驱动下的城市空间重构

—以上海为例

考情分析:

考查知识点 题型

2023山东卷11-13题 城市空间形态 城市空间结构变化 选择题

2024全国甲卷1-3题 城市各功能区的分布和特征 选择题

2024海南卷 19题 城市和乡村外部形态 综合题

2024辽宁卷14-16题 乡村土地利用及空间结构 城市和乡村的外部形态 选择题

2024贵州卷1-3 城市土地利用类型与城市功能区 选择题

产业升级驱动下的城市空间重构

城市空间形态:

城市空间结构:

—指城市地域的轮廓形状

大致可分为团块状、带状、组团式等

—指城市中不同功能的地域 的分布与组合状况

大致可分为同心圆模式、扇形模式、多核心模式等

基本

概念

—以上海为例

湘教版《必修二》30页

在城市土地开发利用的过程中,人口和产业在空间上集聚,形成不同性质的功能区,主要有居住区、工业区、商业区、市政与公共服务区、交通与仓储区、生态功能区以及其他功能区等。这些功能区的布局与组合,就形成了城市的空间结构。

产业升级驱动下的城市空间重构

—以上海为例

城市空间形态:

城市空间结构:

—指城市地域的轮廓形状

大致可分为团块状、带状、组团式等

—指城市中不同功能的地域 的分布与组合状况

大致可分为同心圆模式、扇形模式、多核心模式等

居住区、商业区、工业区、交通与仓储区、生态功能区等

外部形状(轮廓)

内部空间结构

基本

概念

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

1.简析黄浦江对上海纺织工业发展初期的促进作用。(4分)

2.指出“前厂后宅”模式反映出的城市空间结构特征,并分析该模式当时为何被视为一种理想的居住方式。(6分)

3.随着工业化的推进与城市化的发展,列举“前厂后宅”产生的不利影响。(6分)

前厂后宅

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

1.简析黄浦江对上海纺织工业发展初期的促进作用。

①上海近代纺织工业发展初期,公路、铁路等交通运输方式发展不甚完善,而黄浦江通航能力较强,能够为纺织厂提供便捷、低廉、高效的运输服务。

②纺织工业企业在生产过程中用水量较大,黄浦江能满足纺织工业的用水需求

(4分)

前厂后宅

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

2.指出“前厂后宅”模式反映出的城市空间结构特征,并分析该模式当时为何被视为一种理想的居住方式。(6分)

能最大程度地降低通勤成本,提高生产效率,方便工人生活。

特征:工业与居住区混杂,功能分区不明显

前厂后宅

一、轻纺工业时代 (解放前)

探究:

3.随着工业化的推进与城市化的发展,列举“前厂后宅”产生的不利影响。(6分)

①环境污染(如噪音、废水)影响居民生活

②制约工厂规模扩大

③制约后期城市空间结构的优化

材料1:上海自明代中叶起就是全国最大的棉纺织业中心。据统计,1930年上海产业工人28.5万,其中纺织行业20万人,至1949年上海解放时,纺织企业全国47.23%,号称“半壁江山”。纺织工业沿苏州河和黄浦江(黄浦江常年水量充沛且较为稳定,能通航5万吨级船舶)密集布局,且形成了典型的“前厂后宅”模式。

一、轻纺工业时代 (解放前)

城市空间特点

(城市面积小)

沿河呈带状分布

功能区混杂

“一江一河 顺水筑城”

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

1953年中央发布《共同纲领》,提出“应以有计划有步骤地恢复和发展重工业为重点,创立国家工业化的基础”的要求;上海被国家定位为“综合性工业基地”,并且在上海投资建设了一些重工业企业。

1952年上海市政区

1958年上海市政区

正是在这样的背景下,上海市向中央争取土地,得到了中央政府的支持。1958年,相继把邻近的原属于江苏省的10个县划归上海。上海的行政区划一下子扩大了10倍。

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

1.分析宝钢选址长江口而非黄浦江沿岸的区位优势(6分)

2.结合材料2说明宝山、金山等工业新城的建设对上海空间结构的影响。(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

1.分析宝钢选址长江口而非黄浦江沿岸的区位优势(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

① 航运条件:长江口航道水深(15米以上)适合大型矿石船停靠,(黄浦江仅通航5万吨级船舶);

② 环境安全:远离中心城区,减少钢铁生产对居民区的污染;

③ 土地成本:郊区土地充裕且地价低,适合大规模工业布局。

1958年,上海规划建设形成了8个近郊工业区,但随着城市化进程加速,近郊工业区又相继重新陷入城市的包围之中。同年,为优化工业布局,疏散城市人口等,上海确定建立闵行、松江等5个卫星城。1972年增设金山以石油化工工业为主的卫星城,1978年增设宝山-吴淞以钢铁工业为主的卫星城。

材料2:上海宝山临近长江口深水航道,可停靠20万吨级矿石船,且距市中心25公里。宝钢配套建设了罗泾矿石码头、铁路专线等,形成工业新城。为后来城市副中心的发展奠定了基础。

探究:

2.根据材料2说明宝山、金山等工业新城的建设对上海空间结构的影响。(6分)

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

①推动工业区布局由沿江向沿海进一步发展

② 促进交通与基础设施的扩展

③ 促进城市副中心的形成

城市空间特点

(面积扩大)

由沿江向沿海扩张

工业主导 组团发展

城市功能区进一步优化

二、重工业化时代 (20C50S—80S)

“主城蔓延 向海发展”

三、产业多元化时代 (1990-2000)

1990年4月,开始开发浦东新区,将发展第三产业作为重要方向。后期逐渐形成了金融(陆家嘴)、科创(张江)、贸易(外高桥)三大专业核心功能区。

陆家嘴

张江

外高桥

1992年,中心城区也开启了“退二进三”战略方向,中心城区的工业大规模外迁,一些老工业区纷纷开始产业的转型升级。

三、产业多元化时代 (1990-2000)

1990年4月,开始开发浦东新区,将发展第三产业作为重要方向。后期逐渐形成了金融(陆家嘴)、科创(张江)、贸易(外高桥)三大专业功能区。

陆家嘴

张江

外高桥

1992年,中心城区也开启了“退二进三”战略方向,中心城区的工业大规模外迁,一些老工业区纷纷开始产业的转型升级。

位于浦西的杨浦是上海乃至中国近代工业最重要的发源地之一,也成功由“工业锈带”变为“生活秀带”

结合以上三段材料,说明产业结构的变化对城市空间结构变化的影响

工业用地减少,工业空间布局调整

公园、绿地增多,生态空间增加

商业、服务业用地增加,形成专业的功能区

城市空间特点

三、产业多元化时代 (1990-2000)

打破浦西单中心格局,

形成浦东-浦西“双核结构”;

功能分区专业化

工业用地减少

商业、服务业用地和生态用地增加

“浦东开发 跨江发展”

嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇为五大新城,五大新城战略成为城市空间重构的核心。

四、创新驱动时代 (2000年至今)

主城区

职住比=就业岗位数/常住人口数

四、创新驱动时代 (2000年至今)

空间特点:大部分在新城外或社区附近

原因:新城的生活服务设施不足

出行方式:主要依靠私人小汽车出行

原因:公共交通设施不完善

探究:分析该新城的社区居民非工作活动的空间特点及出行方式,并分别分析原因。(8分)

材料4:2017年某学者对奉贤与南汇两个新城九个社区的居民开展了生活空间抽样调查,(生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间)调查显示,新城的社区居民休息日与工作日的出行率(均为70%左右)、人均出行次数均相当。

四、创新驱动时代 (2000年至今)

材料4:2017年某学者对奉贤与南汇两个新城九个社区的居民开展了生活空间抽样调查,(生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间)调查显示,新城的社区居民休息日与工作日的出行率(均为70%左右)、人均出行次数均相当。

图1 图2

探究:图2为新城生活空间理想模式图,为达到新城生活空间理想模式状态,指出新城未来发展的具体措施(6分)

①创造更多的就业岗位增加

②完善交通等基础设施和公共服务

③布局大型购物中心(或商业综合体)等

新城生活空间现状 新城生活空间理想模式

四、创新驱动时代 (2000年至今)

产业 + 城市

生态

人才

鼓励新兴产业

功能区合理规划

引入 +培养 (大学城)

绿色 低碳

宜居 宜业

【无废城市】

政策

城市空间特点

四、创新驱动时代 (2000年至今)

“ 卓越城市 产城融合”

多中心 网络化

各中心区产业专业化(一城一业)

各功能区布局更加合理

(协同发展 产城融合)

课堂小结

产业结构演变:

轻纺工业

重工业

服务业

产业多元化

创新经济

单中心

双中心

多中心 (网络化)

一江一河

顺水筑城

浦东开发

跨江发展

卓越城市

产城融合

思考: 如果重来一次,上海是否可以跳过重工业直接发展服务业?

主城蔓延

向海发展

空间结构响应:

上海,未来可期!

2017-2035上海城市总体规划图

辽宁省抚顺市是我国北方重要的工业基地(图)。抚顺市早期城市中心和工矿区主要分布在浑河南岸。由于煤炭开采与城市建设矛盾日益突出,1972年城市发展重心开始向浑河北岸转移,然而1983年城市发展重心又转回浑河南岸。近年来,抚顺市为推动城市高质量发展,不断优化城区功能布局。完成下面小题。

课后作业:

1.影响抚顺市早期城市形态呈带状分布的主要因素是( )

A.风向 B.地形 C.资源 D.河流

2.为优化功能布局,抚顺市城区宜( )

A.向东建设新城镇发展带 B.向南建设宜居宜业新区

C.向西承接沈阳产业外延 D.向北拓展工业发展空间