6 《国行公祭,为佑世界和平》课件

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

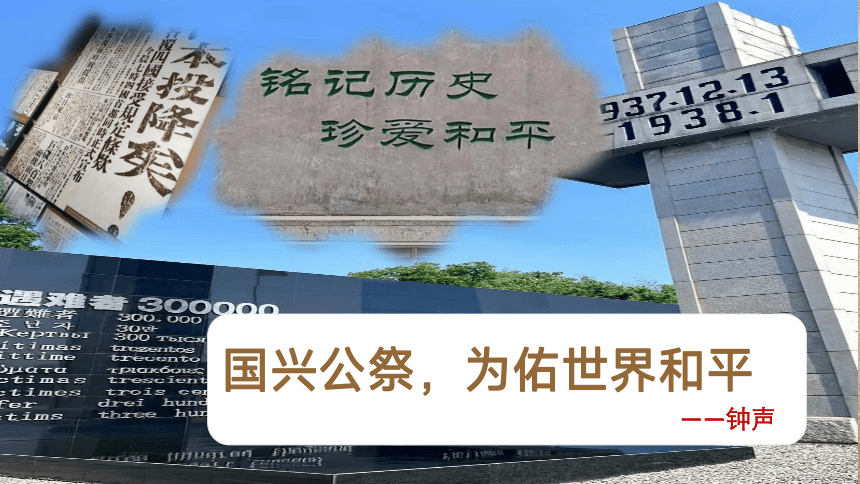

国兴公祭,为佑世界和平

——钟声

课堂导入:历史的重量

字词精研:铭刻历史的汉字

历史坐标:血火记忆的刻度

文本精读:以文为鉴

和平的厚度:多维见证

使命传承:在铭记中前行

目 录

CONTENTS

课堂导入:历史的重量

01

肃立·凝视·铭记

播放视频

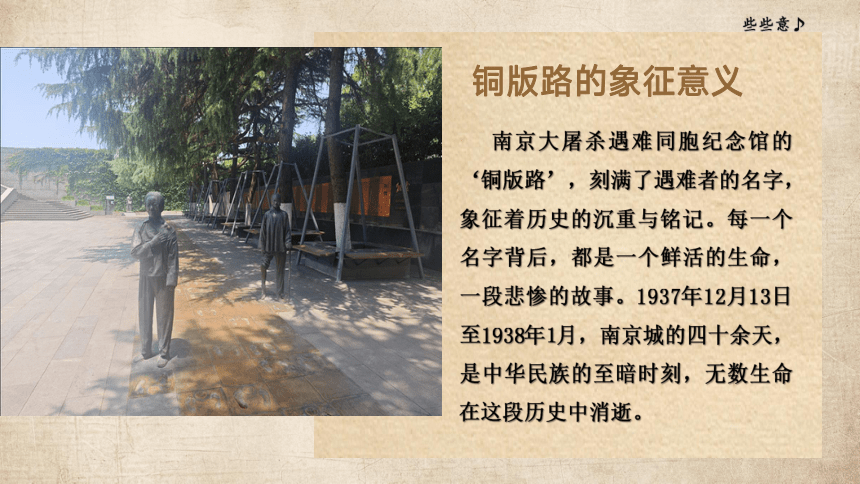

南京大屠杀遇难同胞纪念馆的‘铜版路’,刻满了遇难者的名字,象征着历史的沉重与铭记。每一个名字背后,都是一个鲜活的生命,一段悲惨的故事。1937年12月13日至1938年1月,南京城的四十余天,是中华民族的至暗时刻,无数生命在这段历史中消逝。

铜版路的象征意义

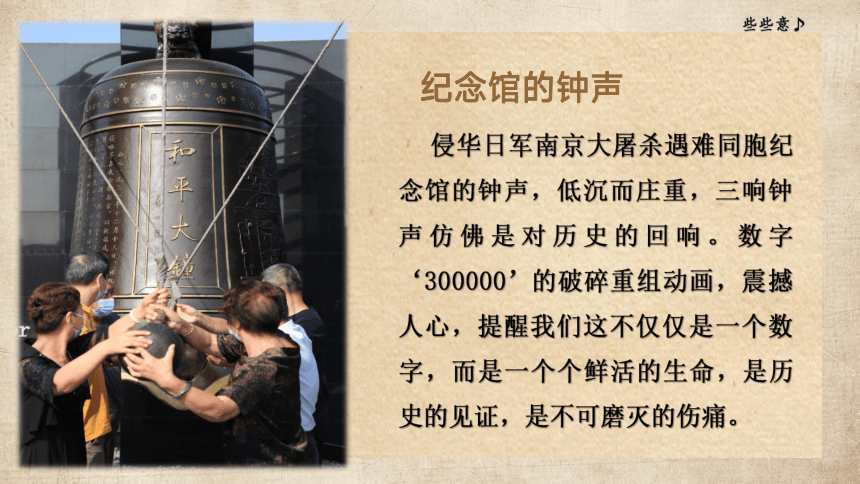

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的钟声,低沉而庄重,三响钟声仿佛是对历史的回响。数字‘300000’的破碎重组动画,震撼人心,提醒我们这不仅仅是一个数字,而是一个个鲜活的生命,是历史的见证,是不可磨灭的伤痛。

纪念馆的钟声

通过文字触摸历史的温度,我们能够感受到历史的厚重与悲痛。历史不仅仅是书本上的文字,更是我们脚下的土地,是我们心中的记忆。今天,我们通过这样的仪式,铭记历史,缅怀同胞,警醒后人。

触摸历史的温度

作者及作品介绍

02

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是《人民日报》国际评论。2008年推出后产生了较大影响。参与“钟声”文章写作的是人民日报国际部的编辑和记者,每篇文章都经过多人讨论修改,因此它是集体智慧的结晶。

作者介绍

本文诞生于2014年12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式现场,承载着深刻的历史意义。2014年2月中国立法设立国家公祭日,终结了南京大屠杀发生77年未有国家级祭奠的历史空白。文章直面1937年侵华日军制造的持续六周、逾30万同胞遇难的暴行史实,同时回应日本右翼势力长期否认罪行、篡改历史教科书的行为。随着幸存者数量锐减至百余人,该文通过记录公祭仪式的警报长鸣、白鸽放飞等场景,将民族伤痛转化为人类和平宣言。2017年入选教材后,成为传承历史记忆的国家叙事范本。

作品介绍

国家公祭日大事记

1937年12月13日,南京沦陷,这是历史的起点,也是民族的至暗时刻。这一天,南京城陷入了血与火的灾难,无数生命在这场浩劫中消逝。这一天,成为了我们铭记历史的重要坐标。

历史的起点

1985年8月,南京大屠杀遇难同胞纪念馆落成,这是对历史的铭记与见证。纪念馆的建立,不仅是对遇难同胞的缅怀,更是对历史的尊重。它让我们能够直观地感受到历史的伤痛,铭记历史的教训。

纪念馆的建立

2014年2月27日,全国人大设立国家公祭日,这是对历史的深刻反思与铭记。公祭日的设立,不仅是对遇难同胞的哀悼,更是对历史的尊重与传承。通过公祭日,我们向世界宣告对和平的追求。

公祭日的设立

新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论总称,与新闻并列为报纸两大文体,属论说文范畴,核心功能为传播意见性信息,通过分析事件本质发挥舆论引导和社会监督作用 。

其基本要素包括论点、论据与论证,注重政策性、准确性及针对性,常见形式涵盖社论、短评、专栏文章等。内容需兼具时效性与思辨性,强调观点正确、见解新颖及论述透彻,并通过法律政策框架下的理性分析深化公众认知 。

文体知识

认识字词&课文朗诵

03

初衷( ) 杀戮( ) 篡改( )

国殇( ) 妄图( ) 遁形( )

辱没( ) 呓语( ) 铭记( )

抵赖( )

字音字形

zhōng

lù

cuàn

shāng

wàng

dùn

rǔ mò

yì

míng

lài

字音字形

篡改:

国殇:

惨绝人寰(huán):

振聋发聩(kuì):

沧海桑田:

别有用心地改动或曲解

为国牺牲的人。文中指死难的军民。

形容悲惨到了极点,世上少有。

比喻用语言文字唤醒糊涂麻木的人。

大海变成农田,农田变成大海。形容世事变化很大。

朗读课文

文本精读:以文为鉴

04

文本探究

1、分析文章结构,划分层次。

第一部分(1):引述事件,提出观点——牢记历史,维护和平。

第二部分(2-5):具体论证观点

①全世界的正义之士以各种方式纪念南京大屠杀

的死难者;②抨击日本右翼分子“否认历

史”“扭曲历史”的丑态;③世界爱好和平的人

们警惕日本右翼分子的各种行为;④南京成为国

际和平城市,便于全世界人们铭记历史。

第三部分(6):总结全文,强化观点

文本探究

2、标题中“国行公祭”与“为佑世界和平”有何内在逻辑?

“国行公祭”是国家对历史创伤的庄严回应,通过仪式凝聚民族记忆;“为佑世界和平”则将其升华为人类共同使命。二者构成由民族伤痛到人类担当的递进关系,揭示铭记历史是为守护人类文明底线。

文本探究

3、“警报长鸣,江水呜咽”的环境描写作用何在?

以拟人化笔法赋予自然以民族情感,“警报”象征历史警钟的长鸣不息,“江水呜咽”隐喻长江见证的血泪。天地同悲的意象强化集体记忆的沉重感,奠定全文肃穆基调。

文本探究

4、为何强调“历史不会因时代变迁而改变”?

直指历史修正主义的虚妄性。时代变迁可能模糊记忆,但南京大屠杀的铁证(如《拉贝日记》、万人坑遗骸)已构成人类文明史上的永久伤痕,此句以斩钉截铁的判断捍卫真相的不可篡改性。

文本探究

5、“黑暗永远遮挡不住光明”中的隐喻指什么?

“黑暗”既指1937年南京城的至暗时刻,亦喻指当今仍存在的战争阴影与历史虚无主义;“光明”则象征人类对和平的永恒追求。此句通过时空纵深的隐喻,揭示正义终将战胜野蛮的文明规律。

文本探究

6、公祭仪式中白鸽与星空意象有何深意?

白鸽是跨越文化的和平符号,星空象征浩瀚人类命运共同体。二者将民族伤痛叙事转向人类共识建构,昭示中国以历史悲剧警醒世人的担当——和平愿景需全人类共同托举。

文本探究

7、文中为何反复使用“振聋发聩”“警醒”等词语?

针对双重受众:对内警示国民勿忘历史创伤,对外驳斥日本右翼歪曲史实的行径。这类词语如钟杵撞击,以语言力度唤醒麻木,体现评论干预现实的锋芒。

文本探究

8、该文作为新闻评论的“评”体现在何处?

超越事件报道层面,完成三重评判:一判历史修正主义之谬,二断守护真相之责,三立人类和平之愿。通过“铁证如山”“昭昭前事”等论断句式,将事实升华为文明价值观的宣言。

文本探究

9、为何说此文是“国家叙事范本”?

它以国家仪式为锚点,将民族记忆(南京惨案)、法理行动(立法公祭)、人类关怀(和平愿景)熔铸为统一叙事。文本中“中国”“世界”的反复并置,体现从民族史到世界史的叙事升维。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

一、时效性与现实针对性

开篇“2017年12月13日,第三个南京大屠杀死难者国家公祭日”

解析:紧扣公祭仪式举行当天的新闻事件,直接回应日本右翼分子篡改历史教科书等现实问题,实现“以今日之事评昨日之史”的时评功能。

二、鲜明观点与价值判断

第4段“历史不会因时代变迁而改变,事实不会因巧舌抵赖而消失”

解析:以斩钉截铁的论断批判历史修正主义,通过“铁证如山”“颠倒黑白”等价值负载词,昭示守护真相的立场,体现评论的导向性。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

三、事实与观点的逻辑互构

第3段列举“纪念馆的哭墙新增110人”等新事实→第5段导出“和平需要争取”的结论

解析:用幸存者递减的客观数据,支撑“记忆传承迫在眉睫”的论点,形成“事实为骨,观点为魂”的典型评论结构。

四、理性思辨与情感张力

第2段“警报长鸣,江水呜咽”(情感)→第6段“光明每前进一分,黑暗便后退一分”(理性)

解析:将“江水呜咽”的民族悲情,升华为“光明与黑暗”的文明辩证法,实现情感浸润与理性启蒙的统一。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

五、公共话语建构

结尾“人类命运共同体”表述

解析:将国家公祭事件置于人类和平的宏大语境,使民族记忆转化为公共精神资产,彰显评论塑造集体认知的社会功能。四、理性思辨与情感张力

六、语言的艺术性表达

体现位置:通篇使用“振聋发聩的警醒”“和平的种子萌发”等隐喻

解析:通过“警醒”(听觉意象)、“种子”(生命意象)等文学化表达,强化说理感染力,区别于新闻报道的客观陈述。

和平的厚度:多维见证

05

历史回响三重奏

约翰·拉贝的日记是国际正义的见证。作为德国人,拉贝在南京大屠杀期间冒着生命危险,记录下了日军的暴行,为历史留下了珍贵的证据。他的日记不仅是对历史的记录,更是对正义的捍卫,让我们感受到国际友人的正义与勇气。

国际正义的见证

历史回响三重奏

李秀英的诉讼案展现了民族脊梁的力量。作为南京大屠杀的幸存者,李秀英勇敢地站出来,通过法律手段维护自己的尊严,为历史正名。她的行动不仅是对个人的捍卫,更是对民族尊严的维护,让我们感受到民族脊梁的力量。

民族脊梁的力量

历史回响三重奏

1213名青少年的和平宣言是未来之盾的希望。青少年是国家的未来,他们的和平宣言展现了对和平的追求与向往。通过青少年的行动,我们看到了和平的希望,也看到了民族的未来。

民族脊梁的力量

使命传承:在铭记中前行

06

青少年的使命:

首先,是铭记历史的“传承者”。要深刻理解南京大屠杀等历史惨案的沉重内涵,不遗忘30万遇难同胞的血泪,不淡化战争带来的创伤。这不是为了延续仇恨,而是为了以史为镜——通过主动学习历史细节、传播真实记忆,警惕历史虚无主义的篡改,让“和平来之不易”的认知成为刻在骨子里的共识。

其次,是强我中华的“建设者”。历史早已证明,国家弱则民受辱,民族强则和平稳。青少年当下的使命,就是以知识武装自己,在学业、技能、品格上精进,未来在科技、文化、社会等各领域发光发热。唯有国家实力过硬,才能为和平筑牢根基,让历史的悲剧不再重演。

扎根历史,面向未来

最后,是世界和平的“践行者”。文章的落脚点是“为佑世界和平”,这意味着青少年要跳出狭隘的民族视角,培养人类命运共同体意识。既要坚决反对侵略与暴力,也要主动促进不同文明间的理解与包容——比如尊重多元文化、参与国际交流、传递中国的和平理念,让“以和为贵”的智慧成为跨越国界的共识,让和平真正成为世界的底色。

这份使命,是历史赋予的责任,更是未来对青年的召唤:记住过去,是为了更好地守护明天的和平。

扎根历史,面向未来

1、完成课后习题。

2、整理本单元所学新闻知识。

课后作业

THANK YOU

感谢大家观看

国兴公祭,为佑世界和平

——钟声

课堂导入:历史的重量

字词精研:铭刻历史的汉字

历史坐标:血火记忆的刻度

文本精读:以文为鉴

和平的厚度:多维见证

使命传承:在铭记中前行

目 录

CONTENTS

课堂导入:历史的重量

01

肃立·凝视·铭记

播放视频

南京大屠杀遇难同胞纪念馆的‘铜版路’,刻满了遇难者的名字,象征着历史的沉重与铭记。每一个名字背后,都是一个鲜活的生命,一段悲惨的故事。1937年12月13日至1938年1月,南京城的四十余天,是中华民族的至暗时刻,无数生命在这段历史中消逝。

铜版路的象征意义

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的钟声,低沉而庄重,三响钟声仿佛是对历史的回响。数字‘300000’的破碎重组动画,震撼人心,提醒我们这不仅仅是一个数字,而是一个个鲜活的生命,是历史的见证,是不可磨灭的伤痛。

纪念馆的钟声

通过文字触摸历史的温度,我们能够感受到历史的厚重与悲痛。历史不仅仅是书本上的文字,更是我们脚下的土地,是我们心中的记忆。今天,我们通过这样的仪式,铭记历史,缅怀同胞,警醒后人。

触摸历史的温度

作者及作品介绍

02

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是《人民日报》国际评论。2008年推出后产生了较大影响。参与“钟声”文章写作的是人民日报国际部的编辑和记者,每篇文章都经过多人讨论修改,因此它是集体智慧的结晶。

作者介绍

本文诞生于2014年12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式现场,承载着深刻的历史意义。2014年2月中国立法设立国家公祭日,终结了南京大屠杀发生77年未有国家级祭奠的历史空白。文章直面1937年侵华日军制造的持续六周、逾30万同胞遇难的暴行史实,同时回应日本右翼势力长期否认罪行、篡改历史教科书的行为。随着幸存者数量锐减至百余人,该文通过记录公祭仪式的警报长鸣、白鸽放飞等场景,将民族伤痛转化为人类和平宣言。2017年入选教材后,成为传承历史记忆的国家叙事范本。

作品介绍

国家公祭日大事记

1937年12月13日,南京沦陷,这是历史的起点,也是民族的至暗时刻。这一天,南京城陷入了血与火的灾难,无数生命在这场浩劫中消逝。这一天,成为了我们铭记历史的重要坐标。

历史的起点

1985年8月,南京大屠杀遇难同胞纪念馆落成,这是对历史的铭记与见证。纪念馆的建立,不仅是对遇难同胞的缅怀,更是对历史的尊重。它让我们能够直观地感受到历史的伤痛,铭记历史的教训。

纪念馆的建立

2014年2月27日,全国人大设立国家公祭日,这是对历史的深刻反思与铭记。公祭日的设立,不仅是对遇难同胞的哀悼,更是对历史的尊重与传承。通过公祭日,我们向世界宣告对和平的追求。

公祭日的设立

新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论总称,与新闻并列为报纸两大文体,属论说文范畴,核心功能为传播意见性信息,通过分析事件本质发挥舆论引导和社会监督作用 。

其基本要素包括论点、论据与论证,注重政策性、准确性及针对性,常见形式涵盖社论、短评、专栏文章等。内容需兼具时效性与思辨性,强调观点正确、见解新颖及论述透彻,并通过法律政策框架下的理性分析深化公众认知 。

文体知识

认识字词&课文朗诵

03

初衷( ) 杀戮( ) 篡改( )

国殇( ) 妄图( ) 遁形( )

辱没( ) 呓语( ) 铭记( )

抵赖( )

字音字形

zhōng

lù

cuàn

shāng

wàng

dùn

rǔ mò

yì

míng

lài

字音字形

篡改:

国殇:

惨绝人寰(huán):

振聋发聩(kuì):

沧海桑田:

别有用心地改动或曲解

为国牺牲的人。文中指死难的军民。

形容悲惨到了极点,世上少有。

比喻用语言文字唤醒糊涂麻木的人。

大海变成农田,农田变成大海。形容世事变化很大。

朗读课文

文本精读:以文为鉴

04

文本探究

1、分析文章结构,划分层次。

第一部分(1):引述事件,提出观点——牢记历史,维护和平。

第二部分(2-5):具体论证观点

①全世界的正义之士以各种方式纪念南京大屠杀

的死难者;②抨击日本右翼分子“否认历

史”“扭曲历史”的丑态;③世界爱好和平的人

们警惕日本右翼分子的各种行为;④南京成为国

际和平城市,便于全世界人们铭记历史。

第三部分(6):总结全文,强化观点

文本探究

2、标题中“国行公祭”与“为佑世界和平”有何内在逻辑?

“国行公祭”是国家对历史创伤的庄严回应,通过仪式凝聚民族记忆;“为佑世界和平”则将其升华为人类共同使命。二者构成由民族伤痛到人类担当的递进关系,揭示铭记历史是为守护人类文明底线。

文本探究

3、“警报长鸣,江水呜咽”的环境描写作用何在?

以拟人化笔法赋予自然以民族情感,“警报”象征历史警钟的长鸣不息,“江水呜咽”隐喻长江见证的血泪。天地同悲的意象强化集体记忆的沉重感,奠定全文肃穆基调。

文本探究

4、为何强调“历史不会因时代变迁而改变”?

直指历史修正主义的虚妄性。时代变迁可能模糊记忆,但南京大屠杀的铁证(如《拉贝日记》、万人坑遗骸)已构成人类文明史上的永久伤痕,此句以斩钉截铁的判断捍卫真相的不可篡改性。

文本探究

5、“黑暗永远遮挡不住光明”中的隐喻指什么?

“黑暗”既指1937年南京城的至暗时刻,亦喻指当今仍存在的战争阴影与历史虚无主义;“光明”则象征人类对和平的永恒追求。此句通过时空纵深的隐喻,揭示正义终将战胜野蛮的文明规律。

文本探究

6、公祭仪式中白鸽与星空意象有何深意?

白鸽是跨越文化的和平符号,星空象征浩瀚人类命运共同体。二者将民族伤痛叙事转向人类共识建构,昭示中国以历史悲剧警醒世人的担当——和平愿景需全人类共同托举。

文本探究

7、文中为何反复使用“振聋发聩”“警醒”等词语?

针对双重受众:对内警示国民勿忘历史创伤,对外驳斥日本右翼歪曲史实的行径。这类词语如钟杵撞击,以语言力度唤醒麻木,体现评论干预现实的锋芒。

文本探究

8、该文作为新闻评论的“评”体现在何处?

超越事件报道层面,完成三重评判:一判历史修正主义之谬,二断守护真相之责,三立人类和平之愿。通过“铁证如山”“昭昭前事”等论断句式,将事实升华为文明价值观的宣言。

文本探究

9、为何说此文是“国家叙事范本”?

它以国家仪式为锚点,将民族记忆(南京惨案)、法理行动(立法公祭)、人类关怀(和平愿景)熔铸为统一叙事。文本中“中国”“世界”的反复并置,体现从民族史到世界史的叙事升维。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

一、时效性与现实针对性

开篇“2017年12月13日,第三个南京大屠杀死难者国家公祭日”

解析:紧扣公祭仪式举行当天的新闻事件,直接回应日本右翼分子篡改历史教科书等现实问题,实现“以今日之事评昨日之史”的时评功能。

二、鲜明观点与价值判断

第4段“历史不会因时代变迁而改变,事实不会因巧舌抵赖而消失”

解析:以斩钉截铁的论断批判历史修正主义,通过“铁证如山”“颠倒黑白”等价值负载词,昭示守护真相的立场,体现评论的导向性。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

三、事实与观点的逻辑互构

第3段列举“纪念馆的哭墙新增110人”等新事实→第5段导出“和平需要争取”的结论

解析:用幸存者递减的客观数据,支撑“记忆传承迫在眉睫”的论点,形成“事实为骨,观点为魂”的典型评论结构。

四、理性思辨与情感张力

第2段“警报长鸣,江水呜咽”(情感)→第6段“光明每前进一分,黑暗便后退一分”(理性)

解析:将“江水呜咽”的民族悲情,升华为“光明与黑暗”的文明辩证法,实现情感浸润与理性启蒙的统一。

文本探究

10、新闻评论特点在本文中的具体体现。

五、公共话语建构

结尾“人类命运共同体”表述

解析:将国家公祭事件置于人类和平的宏大语境,使民族记忆转化为公共精神资产,彰显评论塑造集体认知的社会功能。四、理性思辨与情感张力

六、语言的艺术性表达

体现位置:通篇使用“振聋发聩的警醒”“和平的种子萌发”等隐喻

解析:通过“警醒”(听觉意象)、“种子”(生命意象)等文学化表达,强化说理感染力,区别于新闻报道的客观陈述。

和平的厚度:多维见证

05

历史回响三重奏

约翰·拉贝的日记是国际正义的见证。作为德国人,拉贝在南京大屠杀期间冒着生命危险,记录下了日军的暴行,为历史留下了珍贵的证据。他的日记不仅是对历史的记录,更是对正义的捍卫,让我们感受到国际友人的正义与勇气。

国际正义的见证

历史回响三重奏

李秀英的诉讼案展现了民族脊梁的力量。作为南京大屠杀的幸存者,李秀英勇敢地站出来,通过法律手段维护自己的尊严,为历史正名。她的行动不仅是对个人的捍卫,更是对民族尊严的维护,让我们感受到民族脊梁的力量。

民族脊梁的力量

历史回响三重奏

1213名青少年的和平宣言是未来之盾的希望。青少年是国家的未来,他们的和平宣言展现了对和平的追求与向往。通过青少年的行动,我们看到了和平的希望,也看到了民族的未来。

民族脊梁的力量

使命传承:在铭记中前行

06

青少年的使命:

首先,是铭记历史的“传承者”。要深刻理解南京大屠杀等历史惨案的沉重内涵,不遗忘30万遇难同胞的血泪,不淡化战争带来的创伤。这不是为了延续仇恨,而是为了以史为镜——通过主动学习历史细节、传播真实记忆,警惕历史虚无主义的篡改,让“和平来之不易”的认知成为刻在骨子里的共识。

其次,是强我中华的“建设者”。历史早已证明,国家弱则民受辱,民族强则和平稳。青少年当下的使命,就是以知识武装自己,在学业、技能、品格上精进,未来在科技、文化、社会等各领域发光发热。唯有国家实力过硬,才能为和平筑牢根基,让历史的悲剧不再重演。

扎根历史,面向未来

最后,是世界和平的“践行者”。文章的落脚点是“为佑世界和平”,这意味着青少年要跳出狭隘的民族视角,培养人类命运共同体意识。既要坚决反对侵略与暴力,也要主动促进不同文明间的理解与包容——比如尊重多元文化、参与国际交流、传递中国的和平理念,让“以和为贵”的智慧成为跨越国界的共识,让和平真正成为世界的底色。

这份使命,是历史赋予的责任,更是未来对青年的召唤:记住过去,是为了更好地守护明天的和平。

扎根历史,面向未来

1、完成课后习题。

2、整理本单元所学新闻知识。

课后作业

THANK YOU

感谢大家观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读