2.1 中国自然灾害的特点 教案

文档属性

| 名称 | 2.1 中国自然灾害的特点 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 10:20:17 | ||

图片预览

文档简介

第二章

中国的自然灾害

2.1

中国自然灾害的特点

课程标准

高考资源网

1.理解自然灾害点位含义,分析中国在世界自然灾害带中的位置。

2.理解自然灾害种类多样的原因,掌握我国自然灾害地域分异的表现和特征。

3.理解我国成灾人口多与农业灾情严重的原因,掌握我国成灾人口主要集中区和农业灾情的地域分布。

4.掌握我国6个灾害带及每个灾害带的地域分布和每个灾害带的主要自然灾害种类。

教学目标

1.知识目标:从孕灾环境、致灾因子、受灾体和灾情等方面,了解中国自然灾害主要特点。

2.能力目标:学会用地图阐述中国自然灾害地域分异特点。

3.情感目标:深入理解中国是一个人口多、农业灾情重的大国国情,树立因地、因时的减灾区域观,培养学生关心国家、建设国家的热情。

教学重难点:

重点:中国自然灾害的三个主要特点

难点:中国自然灾害地域分异特点及原因

教具准备:

1.投影仪、多媒体。

2.中国在世界自然灾害带中的位置图、中国重大自然灾害点位图(1900~2000年)、中国自然灾害成灾人口(1978~2000年)图、中国农作物成灾面积(1978~2000年)图、安徽、江苏两省洪涝损失统计(1991年)表、中国因灾死亡牲畜(1978~2000年)图、中国自然灾害区划图

教学方法:读图分析法、比较法等

教学过程:

(导入新课)

课件展示1984年5月21日午夜我国黄海发生了6.2级地震,在陆地上并未造成破坏作用。当时有许多人由于不懂地震自救知识,觉察到地震后就从楼上往下跳,结果有250多人受伤,其中绝大部分是大专院校的学生。1976年7月唐山大地震时,距唐山才110多千米的河北青龙满族自治县,由于在震前向群众宣传、普及了有关预测、预防地震,以及震后自救等方面的知识,创造了该县在唐山地震时无一人伤亡的奇迹。

师:这两个实例说明了什么?

生:说明了我国有些地区在地震带上,经常发生地震。

生:说明了我国多自然灾害,了解我国自然灾害的特点,可以防灾、减灾。

师:中国是世界上自然灾害最严重的少数几个国家之一。中国的自然灾害种类多,发生频率高,灾情严重。要树立因地、因时的减灾区域观,首先就要了解我国自然灾害的特点。

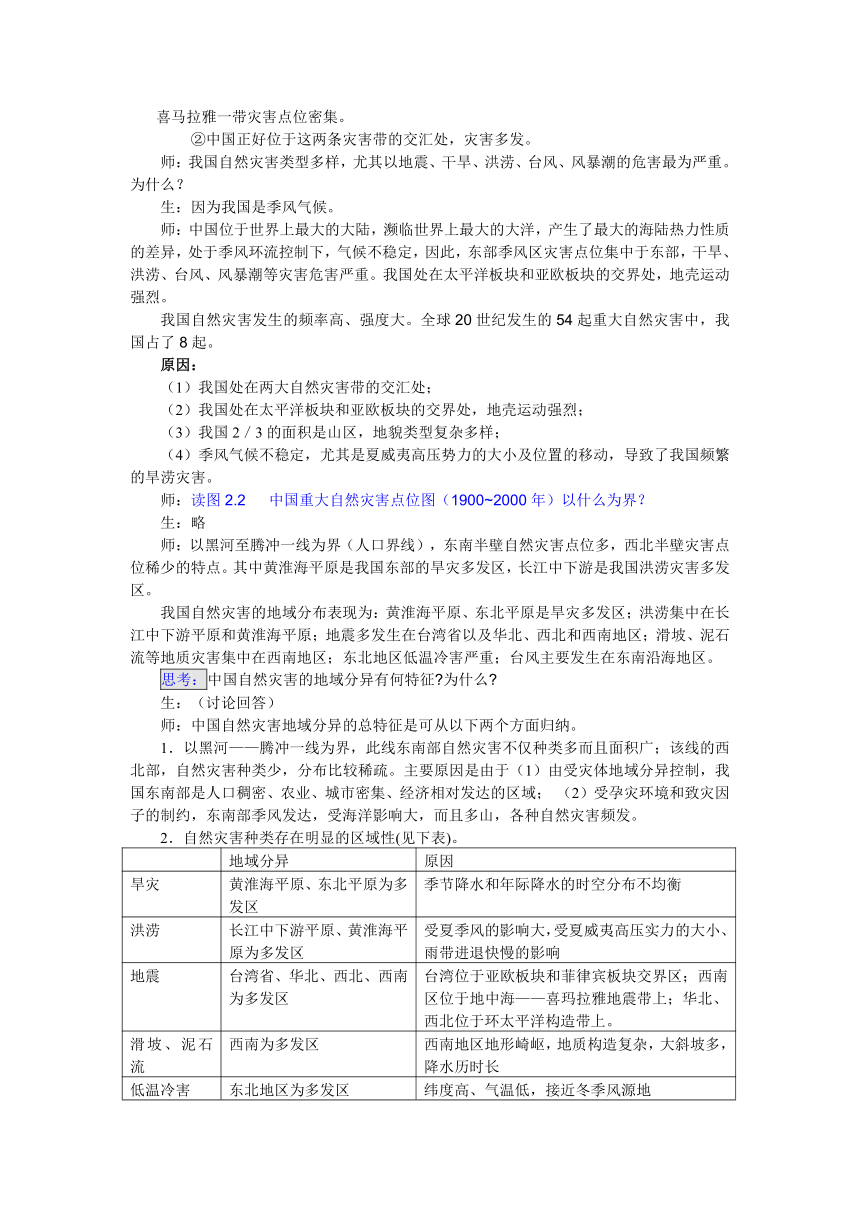

一、灾害种类多样且灾次频发

图2.1中国在世界自然灾害带中的位置

通过读图,掌握以下内容:

①世界上两个典型灾害带。一是环太平洋灾害带,处在太平洋板块和其他板块的交界处,地壳不稳定,是灾害点位最多的地区。二是北半球中纬度灾害带,沿地中海——喜马拉雅一带灾害点位密集。

②中国正好位于这两条灾害带的交汇处,灾害多发。

师:我国自然灾害类型多样,尤其以地震、干旱、洪涝、台风、风暴潮的危害最为严重。为什么?

生:因为我国是季风气候。

师:中国位于世界上最大的大陆,濒临世界上最大的大洋,产生了最大的海陆热力性质的差异,处于季风环流控制下,气候不稳定,因此,东部季风区灾害点位集中于东部,干旱、洪涝、台风、风暴潮等灾害危害严重。我国处在太平洋板块和亚欧板块的交界处,地壳运动强烈。

我国自然灾害发生的频率高、强度大。全球20世纪发生的54起重大自然灾害中,我国占了8起。

原因:

(1)我国处在两大自然灾害带的交汇处;

(2)我国处在太平洋板块和亚欧板块的交界处,地壳运动强烈;

(3)我国2/3的面积是山区,地貌类型复杂多样;

(4)季风气候不稳定,尤其是夏威夷高压势力的大小及位置的移动,导致了我国频繁的旱涝灾害。

师:读图2.2

中国重大自然灾害点位图(1900~2000年)以什么为界?

生:略

师:以黑河至腾冲一线为界(人口界线),东南半壁自然灾害点位多,西北半壁灾害点位稀少的特点。其中黄淮海平原是我国东部的旱灾多发区,长江中下游是我国洪涝灾害多发区。

我国自然灾害的地域分布表现为:黄淮海平原、东北平原是旱灾多发区;洪涝集中在长江中下游平原和黄淮海平原;地震多发生在台湾省以及华北、西北和西南地区;滑坡、泥石流等地质灾害集中在西南地区;东北地区低温冷害严重;台风主要发生在东南沿海地区。

思考:中国自然灾害的地域分异有何特征 为什么

生:(讨论回答)

师:中国自然灾害地域分异的总特征是可从以下两个方面归纳。

1.以黑河——腾冲一线为界,此线东南部自然灾害不仅种类多而且面积广;该线的西北部,自然灾害种类少,分布比较稀疏。主要原因是由于(1)由受灾体地域分异控制,我国东南部是人口稠密、农业、城市密集、经济相对发达的区域;

(2)受孕灾环境和致灾因子的制约,东南部季风发达,受海洋影响大,而且多山,各种自然灾害频发。

2.自然灾害种类存在明显的区域性(见下表)。

地域分异

原因

旱灾

黄淮海平原、东北平原为多发区

季节降水和年际降水的时空分布不均衡

洪涝

长江中下游平原、黄淮海平原为多发区

受夏季风的影响大,受夏威夷高压实力的大小、雨带进退快慢的影响

地震

台湾省、华北、西北、西南为多发区

台湾位于亚欧板块和菲律宾板块交界区;西南区位于地中海——喜玛拉雅地震带上;华北、西北位于环太平洋构造带上。

滑坡、泥石流

西南为多发区

西南地区地形崎岖,地质构造复杂,大斜坡多,降水历时长

低温冷害

东北地区为多发区

纬度高、气温低,接近冬季风源地

台风

东南沿海为多发区

濒临西北太平洋

二、中国自然灾害的灾情特点——成灾人口多,农业灾情严重

1、自然灾害的成灾程度与人口数量的关系

图2.3中国自然灾害成灾人口(1978—2000年)

思考:

我国人口集中分布在哪里?成灾人口主要集中在哪里?

分析:

图2、3展示了我国2000年(第五次人口普查数据)分省区的人口密度和近20年来我国各省区成灾人口占全国成灾人口的比例。如:

2000年人口密度与成灾人口的对应举例如下:

河南——人口密度大于500人/km2——成灾人口约占全国10%

湖北——人口密度在200—500人/km2——成灾人口约占全国7~8%

甘肃——人口密度小于100人/km2——成灾人口约占全国3%

通过分析可以知道:我国人口分布自东南向西北递减,沿黑龙江黑河——云南腾冲画一条人口分界线,此线东南集中了全国90%以上的人口,此线西北人口稀疏。人口的这种不平衡分布,与水旱等自然灾害多发区相结合,使得我国成灾人口主要集中在山东、河南、河北、四川、湖北、安徽、湖南和江西等省。

结论1:自然灾害的成灾程度与人口数量有着直接的关系;我国人口集中分布在东部,使得成灾人口主要集中在东部。

2、农作物成灾面积与播种面积的关系

图2.4中国农作物成灾面积(1978—2000年)

图2.4展示了我国农作物播种面积占土地面积的比例和近20年来我国各省区成灾面积占全国成灾面积的比例。

思考:

我国耕地集中分布在哪里?

通过读图分析可以知道:我国东部农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省,也是成灾面积较大的省。

结论2:农作物成灾面积与播种面积有着直接的关系。我国耕地集中分布在东部,影响农业的灾种也集中在东部,使得农业灾情特别严重。

图2.中国因灾死亡牲畜(1978—2000年)

通过读图可以知道:我国因灾死亡牲畜比较多的省区是:内蒙古、西藏、四川、新疆等,主要是西部地区。我国天然草场分布在大兴安岭——吕梁山一线以西以北的地区,这里草原面积广阔,经济较落后,主要是靠天养畜。由于经营粗放,不仅载畜量小,一旦遭遇雪灾、旱灾、虫灾等灾害,就会形成严重的灾情。

3、中国灾情区域分异特点

我国地域差异显著,东西部不同的农业类型(种植业和畜牧业),遭受不同的灾害,形成了不同的灾情(种植业灾情和牧业灾情)。

东部地区

西部地区

气候、地形

湿润、半湿润;平原、丘陵

干旱、半干旱;高原、山地

土地类型

耕地面积大

草原广阔

农业部门

种植业为主

畜牧业为主

畜牧业经营方式

舍饲、半舍饲,高密度养畜

靠天养畜

主要受灾灾种

洪涝、干旱、冷冻、风雹

雪灾、旱灾、虫灾

风险

农业灾害风险大

牧业灾害风险大

灾情表现

农作物受灾面积等

牲畜掉膘、死亡

思考:

概括中国灾情区域分异的特点,分析该特点形成的自然背景。

点拨:我国灾情地域差异显著,以人口分界线(黑河一腾冲一线)为界,东南部受灾体受洪涝、干旱、冷冻、风雹等自然灾害的影响,灾情严重。由于这些地区是中国人口密度大,而且是以种植业为主、农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省就是成灾面积较大的省。西北部人口稀少,且以畜牧业为主,受雪灾、旱灾、虫灾的影响,灾情主要表现为牲畜灾情。

三、自然灾害地域差异显著

读图2.6

中国自然灾害区划图

(完成表格)

我国主要自然灾害地域差异

灾害带

分布地区

主要灾害

形成原因

对工农业生产的影响

1.海洋灾害带

东部和南部海域

以台风、风暴潮、赤潮等自然灾害为主

受海洋环境的影响

对海洋渔业和石油平台、船舶、港口造成灾情

2.东南沿海灾害带

主要指连云港以南的东南沿海地区

以台风、风暴潮、暴雨、洪涝、海水入侵等自然灾害为主

受海洋与陆地双重环境的影响

对城市、港口、海水养殖场等造成严重灾情

3.东部灾害带

主要指第三级阶梯,

洪涝、旱灾、病虫害是主要的自然灾害。此外,东北的霜冻、华北的地震也很显著

是许多大江大河的下游地区

对农业和城市危害严重

4.中部灾害带

主要指青藏高原以东的第二级阶梯

以暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流等自然灾害为主,而且水土流失、风蚀沙化等土地退化问题严重

是中国自然环境最为复杂、地表物质最不稳定的大斜坡地带

对农业、交通设施与建筑物造成严重危害。其中,内蒙古的雪灾、黄土高原的暴雨洪水和干旱、西南地区的地震、滑坡和泥石流灾害尤为突出

5.西北灾害带

主要指西北内陆的新疆、甘肃、宁夏、内蒙古西部地区

以地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害为主

是中国的干旱区

对绿洲农业、城市建筑和畜牧业造成灾害

6.青藏高原灾害带

主要指西藏、青海和四川西北部

以暴风雪、地震、寒潮、雪崩等自然灾害为主

对畜牧业造成严重灾害

师:①从空间分布看,我国东部区灾害带呈东北——西南走向,不仅与我国降水分布规律一致,还与我国第二级和第三级阶梯的分界线一致。

②第三级阶梯内部的灾种存在着南北差异(如东部灾害带中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重),这与地形和地质状况有关。

③由于青藏高原的隆起,西部地区分为南北两个灾害带。

从图2.6中可看出,2、3和4灾害带位于季风区,以暴雨、洪水、内涝、台风、风高潮、虫灾、冷冻等自然灾害为主要灾害,地震也是本区的主要灾种,图中还可看出第二级阶梯是中国自然灾害最为复杂的地区。这里是中国平原向山地、高原过渡,农业向牧业过渡,湿润和半湿润区向半干旱、干旱区过渡的复杂地带。

师:思考:我国东西部人口数量、社会经济水平的差异对灾情有什么影响?

生:(学生讨论后回答)略

师:我国沿黑河——腾冲一线为界,东南地区人口多,社会经济水平高,建筑物密集,受灾体的价值高,尽管防御能力较强,但灾害风险大,受灾后灾情严重;西北地区人口稀疏,社会经济水平低,相比东部来说尽管防御能力差,但灾害风险相对比较小,灾情相对弱,经济损失也少。

活动根据下面灾情报表,分年度统计受灾面积总量,并绘制灾情损失动态变化图。

点拨:1、根据表的横向统计,将数据列于下表。可看到每年各类灾害成灾面积的总和及其动态变化。

2、根据表的纵向,分灾种绘制中国农作物成灾面积年变化图。从图上可以看到各类自然灾害成灾面积随时间的波动情况。

板书设计并总结

§2、1

中国自然灾害的特点

一、自然灾害种类多样且灾次频发

原因:

二、成灾人口多,农业灾情严重

1、自然灾害的成灾程度与人口数量的关系

2、农作物成灾面积与播种面积的关系

3、中国灾情区域分异特点

东部地区

西部地区

三、自然灾害地域差异显著

1.海洋灾害带

2.东南沿海灾害带

3.东部灾害带

4.中部灾害带

5.西北灾害带

6.青藏高原灾害带

www.

中国的自然灾害

2.1

中国自然灾害的特点

课程标准

高考资源网

1.理解自然灾害点位含义,分析中国在世界自然灾害带中的位置。

2.理解自然灾害种类多样的原因,掌握我国自然灾害地域分异的表现和特征。

3.理解我国成灾人口多与农业灾情严重的原因,掌握我国成灾人口主要集中区和农业灾情的地域分布。

4.掌握我国6个灾害带及每个灾害带的地域分布和每个灾害带的主要自然灾害种类。

教学目标

1.知识目标:从孕灾环境、致灾因子、受灾体和灾情等方面,了解中国自然灾害主要特点。

2.能力目标:学会用地图阐述中国自然灾害地域分异特点。

3.情感目标:深入理解中国是一个人口多、农业灾情重的大国国情,树立因地、因时的减灾区域观,培养学生关心国家、建设国家的热情。

教学重难点:

重点:中国自然灾害的三个主要特点

难点:中国自然灾害地域分异特点及原因

教具准备:

1.投影仪、多媒体。

2.中国在世界自然灾害带中的位置图、中国重大自然灾害点位图(1900~2000年)、中国自然灾害成灾人口(1978~2000年)图、中国农作物成灾面积(1978~2000年)图、安徽、江苏两省洪涝损失统计(1991年)表、中国因灾死亡牲畜(1978~2000年)图、中国自然灾害区划图

教学方法:读图分析法、比较法等

教学过程:

(导入新课)

课件展示1984年5月21日午夜我国黄海发生了6.2级地震,在陆地上并未造成破坏作用。当时有许多人由于不懂地震自救知识,觉察到地震后就从楼上往下跳,结果有250多人受伤,其中绝大部分是大专院校的学生。1976年7月唐山大地震时,距唐山才110多千米的河北青龙满族自治县,由于在震前向群众宣传、普及了有关预测、预防地震,以及震后自救等方面的知识,创造了该县在唐山地震时无一人伤亡的奇迹。

师:这两个实例说明了什么?

生:说明了我国有些地区在地震带上,经常发生地震。

生:说明了我国多自然灾害,了解我国自然灾害的特点,可以防灾、减灾。

师:中国是世界上自然灾害最严重的少数几个国家之一。中国的自然灾害种类多,发生频率高,灾情严重。要树立因地、因时的减灾区域观,首先就要了解我国自然灾害的特点。

一、灾害种类多样且灾次频发

图2.1中国在世界自然灾害带中的位置

通过读图,掌握以下内容:

①世界上两个典型灾害带。一是环太平洋灾害带,处在太平洋板块和其他板块的交界处,地壳不稳定,是灾害点位最多的地区。二是北半球中纬度灾害带,沿地中海——喜马拉雅一带灾害点位密集。

②中国正好位于这两条灾害带的交汇处,灾害多发。

师:我国自然灾害类型多样,尤其以地震、干旱、洪涝、台风、风暴潮的危害最为严重。为什么?

生:因为我国是季风气候。

师:中国位于世界上最大的大陆,濒临世界上最大的大洋,产生了最大的海陆热力性质的差异,处于季风环流控制下,气候不稳定,因此,东部季风区灾害点位集中于东部,干旱、洪涝、台风、风暴潮等灾害危害严重。我国处在太平洋板块和亚欧板块的交界处,地壳运动强烈。

我国自然灾害发生的频率高、强度大。全球20世纪发生的54起重大自然灾害中,我国占了8起。

原因:

(1)我国处在两大自然灾害带的交汇处;

(2)我国处在太平洋板块和亚欧板块的交界处,地壳运动强烈;

(3)我国2/3的面积是山区,地貌类型复杂多样;

(4)季风气候不稳定,尤其是夏威夷高压势力的大小及位置的移动,导致了我国频繁的旱涝灾害。

师:读图2.2

中国重大自然灾害点位图(1900~2000年)以什么为界?

生:略

师:以黑河至腾冲一线为界(人口界线),东南半壁自然灾害点位多,西北半壁灾害点位稀少的特点。其中黄淮海平原是我国东部的旱灾多发区,长江中下游是我国洪涝灾害多发区。

我国自然灾害的地域分布表现为:黄淮海平原、东北平原是旱灾多发区;洪涝集中在长江中下游平原和黄淮海平原;地震多发生在台湾省以及华北、西北和西南地区;滑坡、泥石流等地质灾害集中在西南地区;东北地区低温冷害严重;台风主要发生在东南沿海地区。

思考:中国自然灾害的地域分异有何特征 为什么

生:(讨论回答)

师:中国自然灾害地域分异的总特征是可从以下两个方面归纳。

1.以黑河——腾冲一线为界,此线东南部自然灾害不仅种类多而且面积广;该线的西北部,自然灾害种类少,分布比较稀疏。主要原因是由于(1)由受灾体地域分异控制,我国东南部是人口稠密、农业、城市密集、经济相对发达的区域;

(2)受孕灾环境和致灾因子的制约,东南部季风发达,受海洋影响大,而且多山,各种自然灾害频发。

2.自然灾害种类存在明显的区域性(见下表)。

地域分异

原因

旱灾

黄淮海平原、东北平原为多发区

季节降水和年际降水的时空分布不均衡

洪涝

长江中下游平原、黄淮海平原为多发区

受夏季风的影响大,受夏威夷高压实力的大小、雨带进退快慢的影响

地震

台湾省、华北、西北、西南为多发区

台湾位于亚欧板块和菲律宾板块交界区;西南区位于地中海——喜玛拉雅地震带上;华北、西北位于环太平洋构造带上。

滑坡、泥石流

西南为多发区

西南地区地形崎岖,地质构造复杂,大斜坡多,降水历时长

低温冷害

东北地区为多发区

纬度高、气温低,接近冬季风源地

台风

东南沿海为多发区

濒临西北太平洋

二、中国自然灾害的灾情特点——成灾人口多,农业灾情严重

1、自然灾害的成灾程度与人口数量的关系

图2.3中国自然灾害成灾人口(1978—2000年)

思考:

我国人口集中分布在哪里?成灾人口主要集中在哪里?

分析:

图2、3展示了我国2000年(第五次人口普查数据)分省区的人口密度和近20年来我国各省区成灾人口占全国成灾人口的比例。如:

2000年人口密度与成灾人口的对应举例如下:

河南——人口密度大于500人/km2——成灾人口约占全国10%

湖北——人口密度在200—500人/km2——成灾人口约占全国7~8%

甘肃——人口密度小于100人/km2——成灾人口约占全国3%

通过分析可以知道:我国人口分布自东南向西北递减,沿黑龙江黑河——云南腾冲画一条人口分界线,此线东南集中了全国90%以上的人口,此线西北人口稀疏。人口的这种不平衡分布,与水旱等自然灾害多发区相结合,使得我国成灾人口主要集中在山东、河南、河北、四川、湖北、安徽、湖南和江西等省。

结论1:自然灾害的成灾程度与人口数量有着直接的关系;我国人口集中分布在东部,使得成灾人口主要集中在东部。

2、农作物成灾面积与播种面积的关系

图2.4中国农作物成灾面积(1978—2000年)

图2.4展示了我国农作物播种面积占土地面积的比例和近20年来我国各省区成灾面积占全国成灾面积的比例。

思考:

我国耕地集中分布在哪里?

通过读图分析可以知道:我国东部农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省,也是成灾面积较大的省。

结论2:农作物成灾面积与播种面积有着直接的关系。我国耕地集中分布在东部,影响农业的灾种也集中在东部,使得农业灾情特别严重。

图2.中国因灾死亡牲畜(1978—2000年)

通过读图可以知道:我国因灾死亡牲畜比较多的省区是:内蒙古、西藏、四川、新疆等,主要是西部地区。我国天然草场分布在大兴安岭——吕梁山一线以西以北的地区,这里草原面积广阔,经济较落后,主要是靠天养畜。由于经营粗放,不仅载畜量小,一旦遭遇雪灾、旱灾、虫灾等灾害,就会形成严重的灾情。

3、中国灾情区域分异特点

我国地域差异显著,东西部不同的农业类型(种植业和畜牧业),遭受不同的灾害,形成了不同的灾情(种植业灾情和牧业灾情)。

东部地区

西部地区

气候、地形

湿润、半湿润;平原、丘陵

干旱、半干旱;高原、山地

土地类型

耕地面积大

草原广阔

农业部门

种植业为主

畜牧业为主

畜牧业经营方式

舍饲、半舍饲,高密度养畜

靠天养畜

主要受灾灾种

洪涝、干旱、冷冻、风雹

雪灾、旱灾、虫灾

风险

农业灾害风险大

牧业灾害风险大

灾情表现

农作物受灾面积等

牲畜掉膘、死亡

思考:

概括中国灾情区域分异的特点,分析该特点形成的自然背景。

点拨:我国灾情地域差异显著,以人口分界线(黑河一腾冲一线)为界,东南部受灾体受洪涝、干旱、冷冻、风雹等自然灾害的影响,灾情严重。由于这些地区是中国人口密度大,而且是以种植业为主、农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省就是成灾面积较大的省。西北部人口稀少,且以畜牧业为主,受雪灾、旱灾、虫灾的影响,灾情主要表现为牲畜灾情。

三、自然灾害地域差异显著

读图2.6

中国自然灾害区划图

(完成表格)

我国主要自然灾害地域差异

灾害带

分布地区

主要灾害

形成原因

对工农业生产的影响

1.海洋灾害带

东部和南部海域

以台风、风暴潮、赤潮等自然灾害为主

受海洋环境的影响

对海洋渔业和石油平台、船舶、港口造成灾情

2.东南沿海灾害带

主要指连云港以南的东南沿海地区

以台风、风暴潮、暴雨、洪涝、海水入侵等自然灾害为主

受海洋与陆地双重环境的影响

对城市、港口、海水养殖场等造成严重灾情

3.东部灾害带

主要指第三级阶梯,

洪涝、旱灾、病虫害是主要的自然灾害。此外,东北的霜冻、华北的地震也很显著

是许多大江大河的下游地区

对农业和城市危害严重

4.中部灾害带

主要指青藏高原以东的第二级阶梯

以暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流等自然灾害为主,而且水土流失、风蚀沙化等土地退化问题严重

是中国自然环境最为复杂、地表物质最不稳定的大斜坡地带

对农业、交通设施与建筑物造成严重危害。其中,内蒙古的雪灾、黄土高原的暴雨洪水和干旱、西南地区的地震、滑坡和泥石流灾害尤为突出

5.西北灾害带

主要指西北内陆的新疆、甘肃、宁夏、内蒙古西部地区

以地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害为主

是中国的干旱区

对绿洲农业、城市建筑和畜牧业造成灾害

6.青藏高原灾害带

主要指西藏、青海和四川西北部

以暴风雪、地震、寒潮、雪崩等自然灾害为主

对畜牧业造成严重灾害

师:①从空间分布看,我国东部区灾害带呈东北——西南走向,不仅与我国降水分布规律一致,还与我国第二级和第三级阶梯的分界线一致。

②第三级阶梯内部的灾种存在着南北差异(如东部灾害带中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重),这与地形和地质状况有关。

③由于青藏高原的隆起,西部地区分为南北两个灾害带。

从图2.6中可看出,2、3和4灾害带位于季风区,以暴雨、洪水、内涝、台风、风高潮、虫灾、冷冻等自然灾害为主要灾害,地震也是本区的主要灾种,图中还可看出第二级阶梯是中国自然灾害最为复杂的地区。这里是中国平原向山地、高原过渡,农业向牧业过渡,湿润和半湿润区向半干旱、干旱区过渡的复杂地带。

师:思考:我国东西部人口数量、社会经济水平的差异对灾情有什么影响?

生:(学生讨论后回答)略

师:我国沿黑河——腾冲一线为界,东南地区人口多,社会经济水平高,建筑物密集,受灾体的价值高,尽管防御能力较强,但灾害风险大,受灾后灾情严重;西北地区人口稀疏,社会经济水平低,相比东部来说尽管防御能力差,但灾害风险相对比较小,灾情相对弱,经济损失也少。

活动根据下面灾情报表,分年度统计受灾面积总量,并绘制灾情损失动态变化图。

点拨:1、根据表的横向统计,将数据列于下表。可看到每年各类灾害成灾面积的总和及其动态变化。

2、根据表的纵向,分灾种绘制中国农作物成灾面积年变化图。从图上可以看到各类自然灾害成灾面积随时间的波动情况。

板书设计并总结

§2、1

中国自然灾害的特点

一、自然灾害种类多样且灾次频发

原因:

二、成灾人口多,农业灾情严重

1、自然灾害的成灾程度与人口数量的关系

2、农作物成灾面积与播种面积的关系

3、中国灾情区域分异特点

东部地区

西部地区

三、自然灾害地域差异显著

1.海洋灾害带

2.东南沿海灾害带

3.东部灾害带

4.中部灾害带

5.西北灾害带

6.青藏高原灾害带

www.