2.1 中国自然灾害的特点 同步练习 (含答案) (2)

文档属性

| 名称 | 2.1 中国自然灾害的特点 同步练习 (含答案) (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 637.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

双基限时练(四) 中国自然灾害的特点

一、单项选择题

我国位于北半球中纬度环球灾害带与环太平洋灾害带交汇的位置,是世界上自然灾害发生频繁、灾种多样、灾情严重的国家之一。据此回答1~2题。

1.我国自然灾害严重的原因是( )

①特殊的地理位置 ②多山的地貌 ③不稳定季风环流

④强烈的地壳运动

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

答案 D

2.下列不属于我国自然灾害特点的是( )

A.种类多、频次高

B.成灾人口与农业灾情严重

C.自然灾害地域差异明显

D.华北平原多雪灾冻害

答案 D

下图为某岛屿沿回归线的地形剖面图。读图,回答3~4题。

3.该岛屿的名称是( )

A.海南岛

B.台湾岛

C.马达加斯加岛

D.夏威夷岛

答案 B

4.对该岛生活、生产危害最大的两种自然灾害是( )

A.寒潮、洪涝

B.地震、洪涝

C.台风、地震

D.干旱、台风

答案 C

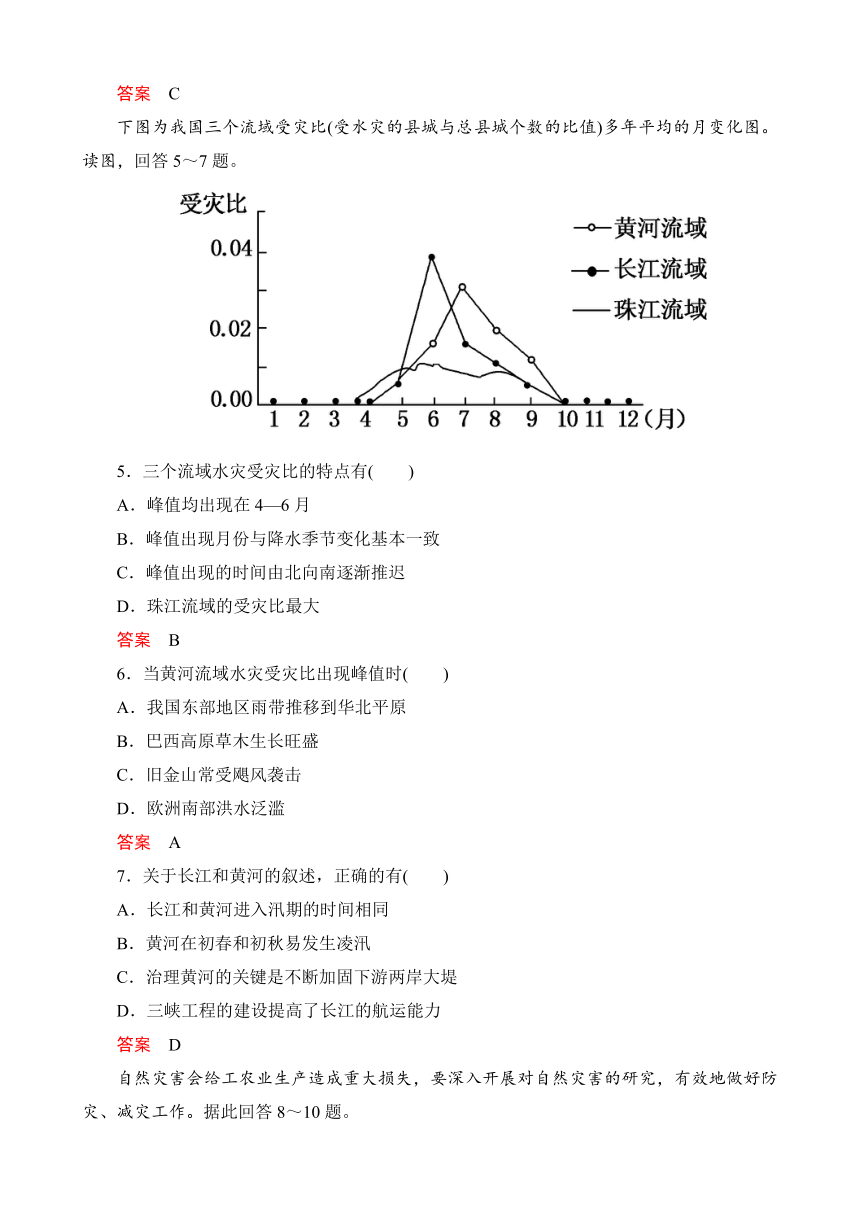

下图为我国三个流域受灾比(受水灾的县城与总县城个数的比值)多年平均的月变化图。读图,回答5~7题。

5.三个流域水灾受灾比的特点有( )

A.峰值均出现在4—6月

B.峰值出现月份与降水季节变化基本一致

C.峰值出现的时间由北向南逐渐推迟

D.珠江流域的受灾比最大

答案 B

6.当黄河流域水灾受灾比出现峰值时( )

A.我国东部地区雨带推移到华北平原

B.巴西高原草木生长旺盛

C.旧金山常受飓风袭击

D.欧洲南部洪水泛滥

答案 A

7.关于长江和黄河的叙述,正确的有( )

A.长江和黄河进入汛期的时间相同

B.黄河在初春和初秋易发生凌汛

C.治理黄河的关键是不断加固下游两岸大堤

D.三峡工程的建设提高了长江的航运能力

答案 D

自然灾害会给工农业生产造成重大损失,要深入开展对自然灾害的研究,有效地做好防灾、减灾工作。据此回答8~10题。

8.源于西北太平洋的台风,当中心移入南海,位于20°N,115°E时,珠江三角洲地区的风向最有可能为( )

A.东北风

B.西南风

C.南风

D.东南风

答案 A

9.台风给广东珠江口附近地区带来的灾害不可能有( )

A.农田水淹

B.交通中断

C.咸潮频发

D.山体滑坡

答案 C

10.每年4、5月份,印度常受高温热浪袭击,气温有时超过40℃,人畜饮水困难,造成此种现象的最主要原因是( )

A.距海洋远,水汽难以到达

B.太阳高度角大,西南季风未到达

C.受副高控制,多下沉气流

D.地处盆地,高山环绕

答案 B

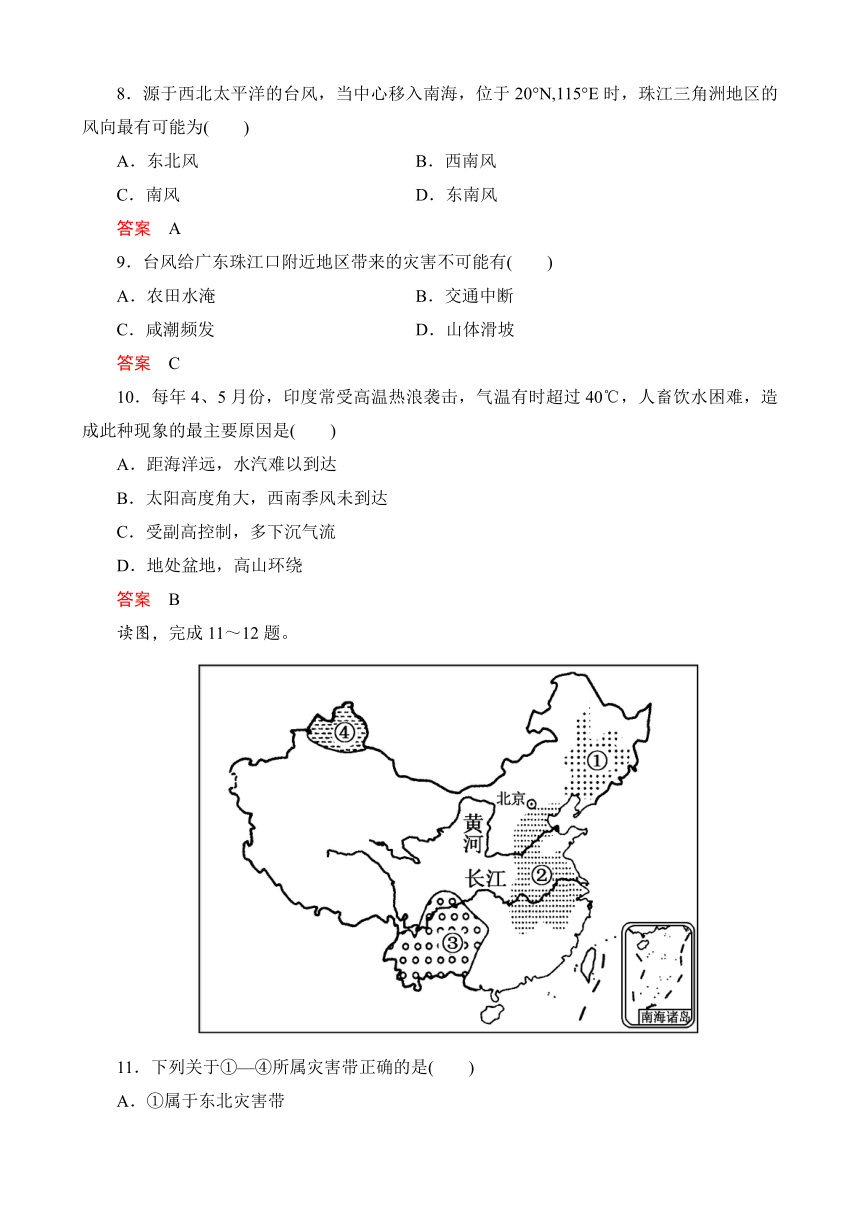

读图,完成11~12题。

11.下列关于①—④所属灾害带正确的是( )

A.①属于东北灾害带

B.②属于海洋灾害带

C.③属于青藏高原灾害带

D.④属于西北灾害带

答案 D

12.图中①—④所属灾害带的主要灾害对应正确的是( )

A.①是暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流

B.②是台风、风暴潮、赤潮

C.③是洪涝、旱灾、病虫害

D.④是地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害

答案 D

二、综合题

13.下图为全国各省不同时期发生重旱以上年数对比示意图。读图,回答问题。

(1)据图简述我国各省重旱以上干旱年数的变化趋势。

(2)辽宁省春旱的发生频率最高,占干旱总年数的80%—90%,试分析其原因。

答案 (1)绝大部分省市的重旱以上干旱年数增加;北方地区干旱发生的几率增加明显,特别是辽宁、天津、山西、陕西以及内蒙古;南方地区除贵州省外,变化不是很明显。

(2)春季雨季未到,降水量较少;春季气温回升快,大风日数多,蒸发旺盛;春季是大部分农作物的播种季节,需水量大。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 2012年7月21日,受强降水影响,北京市城区出现大面积内涝,市郊山区爆发多处山洪和泥石流。截止7月25日晚,北京市防汛抗旱指挥部通报称,北京全市受灾人口160.2万人,紧急转移9.7万人,直接经济损失116.4亿元。

材料二 2012年7月21—22日京津冀地区24小时降水量分布图(下图)。

(1)中国气象上规定,24小时降水量为50毫米或以上的强降雨称为“暴雨”,据图描述京津冀地区暴雨的分布特点。

(2)北京受暴雨影响损失巨大,其主要原因有哪些?

答案 (1)分布集中,面积广;主要集中在京津及其附近地区(河北中部和北部、北京和天津全境)。

(2)降水强度大,历时长;城市排水能力差(大面积内涝);诱发山洪和泥石流等次生灾害。

15.读下图,完成下列要求。

(1)说明该区域滑坡、泥石流分布的特点及原因。

(2)说明应对上述灾害应采取的措施。

答案 (1)分布特点:北部和南部分布集中(或河流支流上游山地河谷分布集中)

原因:多山地、河流,地形起伏大,断层发育,岩石破碎;气候湿热,风化强,多暴雨

(2)①修筑护坡、避难等工程措施;②加强监测,做好应急预案;③进行防灾教育和培训;④保护植被。

一、单项选择题

我国位于北半球中纬度环球灾害带与环太平洋灾害带交汇的位置,是世界上自然灾害发生频繁、灾种多样、灾情严重的国家之一。据此回答1~2题。

1.我国自然灾害严重的原因是( )

①特殊的地理位置 ②多山的地貌 ③不稳定季风环流

④强烈的地壳运动

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

答案 D

2.下列不属于我国自然灾害特点的是( )

A.种类多、频次高

B.成灾人口与农业灾情严重

C.自然灾害地域差异明显

D.华北平原多雪灾冻害

答案 D

下图为某岛屿沿回归线的地形剖面图。读图,回答3~4题。

3.该岛屿的名称是( )

A.海南岛

B.台湾岛

C.马达加斯加岛

D.夏威夷岛

答案 B

4.对该岛生活、生产危害最大的两种自然灾害是( )

A.寒潮、洪涝

B.地震、洪涝

C.台风、地震

D.干旱、台风

答案 C

下图为我国三个流域受灾比(受水灾的县城与总县城个数的比值)多年平均的月变化图。读图,回答5~7题。

5.三个流域水灾受灾比的特点有( )

A.峰值均出现在4—6月

B.峰值出现月份与降水季节变化基本一致

C.峰值出现的时间由北向南逐渐推迟

D.珠江流域的受灾比最大

答案 B

6.当黄河流域水灾受灾比出现峰值时( )

A.我国东部地区雨带推移到华北平原

B.巴西高原草木生长旺盛

C.旧金山常受飓风袭击

D.欧洲南部洪水泛滥

答案 A

7.关于长江和黄河的叙述,正确的有( )

A.长江和黄河进入汛期的时间相同

B.黄河在初春和初秋易发生凌汛

C.治理黄河的关键是不断加固下游两岸大堤

D.三峡工程的建设提高了长江的航运能力

答案 D

自然灾害会给工农业生产造成重大损失,要深入开展对自然灾害的研究,有效地做好防灾、减灾工作。据此回答8~10题。

8.源于西北太平洋的台风,当中心移入南海,位于20°N,115°E时,珠江三角洲地区的风向最有可能为( )

A.东北风

B.西南风

C.南风

D.东南风

答案 A

9.台风给广东珠江口附近地区带来的灾害不可能有( )

A.农田水淹

B.交通中断

C.咸潮频发

D.山体滑坡

答案 C

10.每年4、5月份,印度常受高温热浪袭击,气温有时超过40℃,人畜饮水困难,造成此种现象的最主要原因是( )

A.距海洋远,水汽难以到达

B.太阳高度角大,西南季风未到达

C.受副高控制,多下沉气流

D.地处盆地,高山环绕

答案 B

读图,完成11~12题。

11.下列关于①—④所属灾害带正确的是( )

A.①属于东北灾害带

B.②属于海洋灾害带

C.③属于青藏高原灾害带

D.④属于西北灾害带

答案 D

12.图中①—④所属灾害带的主要灾害对应正确的是( )

A.①是暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流

B.②是台风、风暴潮、赤潮

C.③是洪涝、旱灾、病虫害

D.④是地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害

答案 D

二、综合题

13.下图为全国各省不同时期发生重旱以上年数对比示意图。读图,回答问题。

(1)据图简述我国各省重旱以上干旱年数的变化趋势。

(2)辽宁省春旱的发生频率最高,占干旱总年数的80%—90%,试分析其原因。

答案 (1)绝大部分省市的重旱以上干旱年数增加;北方地区干旱发生的几率增加明显,特别是辽宁、天津、山西、陕西以及内蒙古;南方地区除贵州省外,变化不是很明显。

(2)春季雨季未到,降水量较少;春季气温回升快,大风日数多,蒸发旺盛;春季是大部分农作物的播种季节,需水量大。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 2012年7月21日,受强降水影响,北京市城区出现大面积内涝,市郊山区爆发多处山洪和泥石流。截止7月25日晚,北京市防汛抗旱指挥部通报称,北京全市受灾人口160.2万人,紧急转移9.7万人,直接经济损失116.4亿元。

材料二 2012年7月21—22日京津冀地区24小时降水量分布图(下图)。

(1)中国气象上规定,24小时降水量为50毫米或以上的强降雨称为“暴雨”,据图描述京津冀地区暴雨的分布特点。

(2)北京受暴雨影响损失巨大,其主要原因有哪些?

答案 (1)分布集中,面积广;主要集中在京津及其附近地区(河北中部和北部、北京和天津全境)。

(2)降水强度大,历时长;城市排水能力差(大面积内涝);诱发山洪和泥石流等次生灾害。

15.读下图,完成下列要求。

(1)说明该区域滑坡、泥石流分布的特点及原因。

(2)说明应对上述灾害应采取的措施。

答案 (1)分布特点:北部和南部分布集中(或河流支流上游山地河谷分布集中)

原因:多山地、河流,地形起伏大,断层发育,岩石破碎;气候湿热,风化强,多暴雨

(2)①修筑护坡、避难等工程措施;②加强监测,做好应急预案;③进行防灾教育和培训;④保护植被。