湖北省荆州市沙市第五中学人民版高中历史必修三课件:3.1 “顺乎世界之潮流” (共77张PPT)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆州市沙市第五中学人民版高中历史必修三课件:3.1 “顺乎世界之潮流” (共77张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-28 09:19:27 | ||

图片预览

文档简介

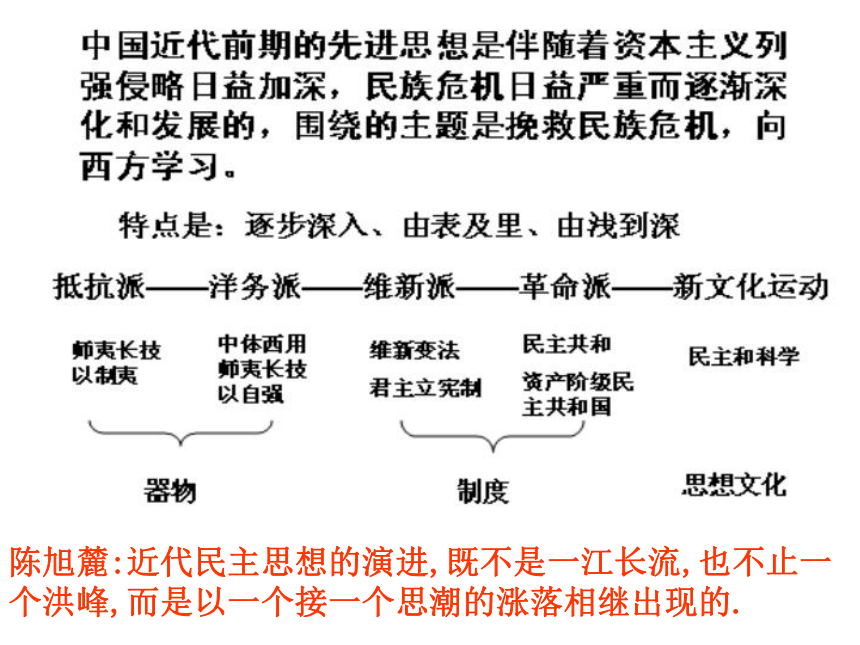

课件77张PPT。对比中西方近代前夕的历史,浮现出这样的画面——夕阳与曙光陈旭麓:近代民主思想的演进,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的. 中英交战两年了,道光帝还不知道英国在何方。他派人审问英俘,竟提出这样可笑的问题:“究竟该国地方周围几许?”“英吉利到回疆有无旱路通?”“与俄罗斯是否接壤?” 乾隆五十八年(1793年9月14日),英王特使马戛尔尼到了北京,乾隆在承德接见他,说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物,以通有无”等等。 材料 因为许多洋人不肯向中国官员下跪,于是许多中国人便认定洋人的腿弯不了,倒下就站不起来。 鸦片战争前后的中国 说明鸦片战争以前由于长期的闭关锁国政策导致统治者闭目塞听,虚骄自大,其无知达到了惊人的地步;中国人不了解世界形势的发展。也反映传统的华夷文化观使中国人养成一种强烈的文化自恋心理和文化优越感(“贵华夏,贱夷狄”,认为西洋是化外夷狄)。(一)地主阶级抵抗派——“睁眼看世界” 1.背景

⑴民族危机和封建统治危机日益加深。(鸦战前,国势日衰,矛盾尖锐;清朝统治者沉浸在“天朝上国”的迷梦中,妄自尊大,不能自拔;欧美资本主义国家崛起。)

⑵经世致用思想的影响。

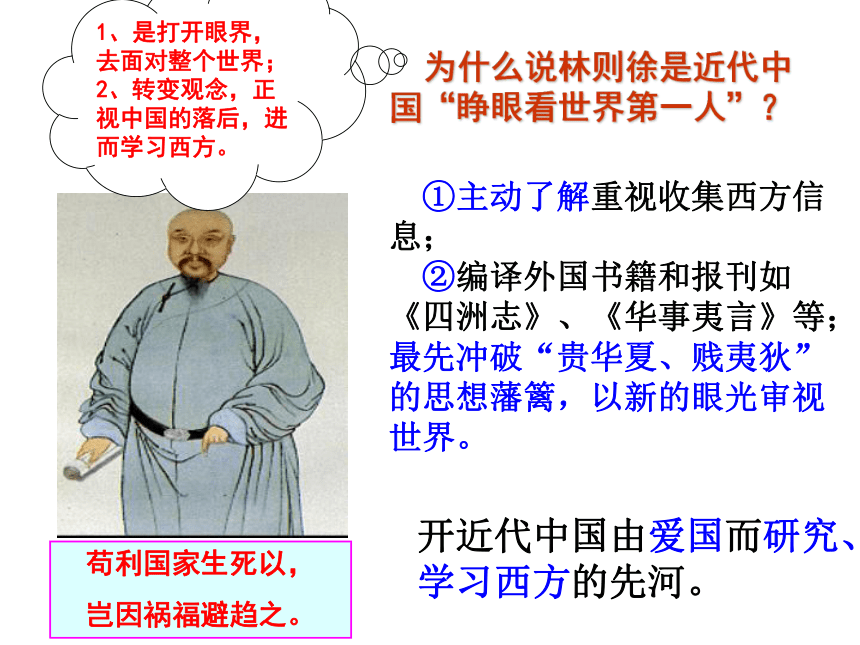

⑶鸦片战争失败的刺激下,林则徐、魏源等先进知识分子开始觉醒,改变了对西方看法。“中国官府,全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。”“惟林总督行事全与相反。”

——《海国图志》苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。 ①主动了解重视收集西方信息;

②编译外国书籍和报刊如《四洲志》、《华事夷言》等;

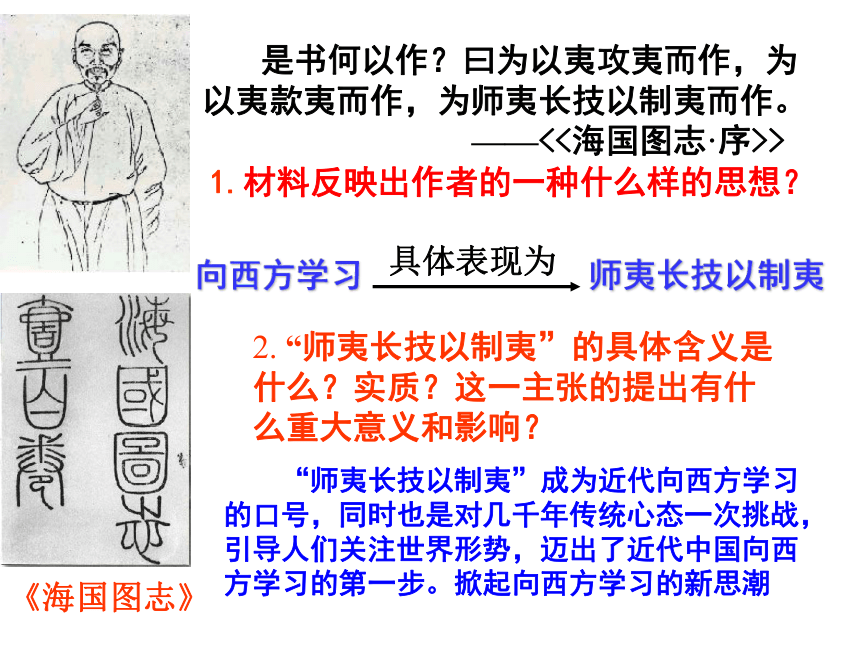

最先冲破“贵华夏、贱夷狄”的思想藩篱,以新的眼光审视世界。 为什么说林则徐是近代中国“睁眼看世界第一人”?开近代中国由爱国而研究、学习西方的先河。1、是打开眼界,去面对整个世界;2、转变观念,正视中国的落后,进而学习西方。 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——<<海国图志·序>>1.材料反映出作者的一种什么样的思想?师夷长技以制夷向西方学习具体表现为2. “师夷长技以制夷”的具体含义是什么?实质?这一主张的提出有什么重大意义和影响?《海国图志》 “师夷长技以制夷”成为近代向西方学习的口号,同时也是对几千年传统心态一次挑战,引导人们关注世界形势,迈出了近代中国向西方学习的第一步。掀起向西方学习的新思潮

“魏源扮演了两大角色:他是黄昏时的猫头鹰,理性地预告了天黑后的凄凉;他是黎明前的云雀,清脆地预告了天亮后的雾霭。

——周兴旺 《海国图志》:墙内开花墙外香 1.主要内容是什么?

2.当时为什么会出现这种思想?旗帜?

3.这种思想的实质及目的何在?a、中学为体---以封建纲常伦理作为国家安身立命的根本

b、西学为用---以西方科学技术为辅助,西方的近代文化是巩固根本的切实手段. ①第二次鸦片战争及战后列强侵略加强----外患

②太平天国运动的威胁-------内忧实质:在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术

目的:挽救封建制度,巩固封建统治二、洋务派:“中学为体,西学为用” 这种思想指导实践活动有哪些?

实践活动:洋务运动(19世纪60至90年代)

1)(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业

2)(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

4)(60年代开始)开办新式学堂。有:他们都是地主阶级,都主张学习西方,维护清王朝的封建统治。洋务派提出的“中学为体,西学为用”,是对“师夷长技”的思想付诸实践

无:①洋务派“师夷”目的侧重于对内镇压农民起义;而林则徐、魏源侧重于对外抵御列强侵略; ②洋务派掀起了洋务运动等实践活动;林则徐、魏源实践较少有人说:“洋务派是林则徐、魏源的继承者。”这种意见是否有道理? “我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋子,由裱糊匠东贴西补,居然成一净室,虽明知为纸片裱糊,然究竟决不定里面是何等材料,即有小风小雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲双手扯破,又未预备何等修葺材料,何种改造方式,自然真相破露不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?” ——李鸿章

请回答:(1)材料中的“破屋子”指的是什么?(2) “裱糊匠”指的是哪些人?(3) “裱糊匠”们用什么“材料”东贴西补?清王朝的腐朽统治洋务派西方先进的科学技术悲情李鸿章洋务运动失败根本原因:单纯引进西方先进技术和设备,而不变革封建制度。洋务运动的影响1、引进了西方先进科技和工具

2、培养了科技人员和技术工人

3、刺激了民族资本主义发展

4、一定程度抵制了外国经济扩张

5、瓦解了中国自然经济。

6、在改革封建教育制度上打开了缺口迈出中国近代化历程的第一步。结局:甲午战争中国的失败,标志洋务运动的破产。说明地主阶级的自救运动行不通政治:主张革新,实行君主立宪制

经济:发展民族工商业,与外国进行商战

文化:兴办学校,学习西方科学文化知识三、早期维新思想欲自强,必先致富;欲致富,必先振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。 乃知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。兴学校,广书院……育才于学堂,论证于议院,君民一体,上下一心,……此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。

——郑观应《盛世危言》 想一想:材料体现了早期维新派哪些主张?评价没有形成完整的理论体系;更没有付诸行动

反映了资产阶级的利益和要求;为康梁维新思想的形成奠定了思想基础

那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋

落日的紫禁城里突然热闹起来

几个读书人呼号

“变亦变,不变亦变”······

“改?!”

一个苍老的声音,幽幽的,

却也带点犹豫······

“杀!!”······

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符……

历史在这里沉思

世纪末的落日

王朝的落日

文明的落日······

不经意间,眼角里滑落

一行浊泪!

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!

日落紫禁城四、维新派思想和变法运动戊戌变法运动四万万人齐下泪

天涯何处是神州国际大势:发展资本主义成时代潮流,民主制度日趋完善

国内局势:

①社会背景:甲午战败,摧毁了洋务派的强国之梦,战后列强掀起瓜分狂潮,民族危机日益加深,把维新派推到了政治制度变革的最前沿。

②经济和阶级基础:

中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级发展壮大,登上政治舞台

③思想基础:

早期维新思想有了进一步发展,西学东渐之潮使一些具有远见卓识的知识分子开始主张学习西方资本主义政治制度。1.背景:“ 那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋”出版《孔子改制考》,打着孔子的旗号宣传维新变法理论。指出变法是历史发展的必然;抨击君主专制制度。 批判君主专制政体和纲常名教翻译《天演论》 ;

宣传物竞天择,适者生存。维新派主要代表人物及其主张以进化论和西方政治学说为武器康有为宣传维新变法的特点和原因?原因:①顽固势力强大,想减小维新变法的阻力。

②民族资本主义经济发展的不充分导致民族资产阶级力量始终弱小。

③与康有为的个人经历、学问素养也有一定的关系。 特点:把西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想相

结合(借助经学的外衣否定君主专制)。 材料一 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待——《中国通史》

材料二《孔子改制考》宣称孔子是托古改制、主张变革的先师。借助于孔子的权威来宣传维新变法 ——人教版教材

康有为梁启超周邦虽旧,其命维新

——《诗经》

穷则变,变则通,通则久。

——《易经》1.变法是历史发展的必然,是救亡图存的唯一出路;

2.强调民权,中国若再不开放民主,就要亡国灭种;

3.变法的要害是变革封建的君主专制。

把张扬民权与批判君主专制紧密结合起来 君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。 法者天下之公器,变者天下之公理也……变亦变,不变亦变。

变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制

----梁启超《变法通议》梁启超维新运动后梁启超思想一度激进

《新民说》:强调“新民为今日第一急务”,大力鼓吹人们都要摆脱封建奴性,树立独立、自由和爱国家、爱民族的思想,激励人们都要具有“自尊”、“进步”、“利群”以及“进取冒险”等奋发图强、积极向上的精神,这篇文章也可以说是他这时初编《新民众报》的指导思想。

“新民”思想 ——有爱国思想、尚武精神、社会公德、独立人格的新国民,而不是中国传统时代的“臣民”或“良民”。

废君权,倡民权,变不平等为平等。誓杀尽天下君主,使流血满地球,以泄万民之恨;

势不得不酌取西法,以补吾中国古法之亡

谭嗣同批判君主专制政体和纲常名教,倡民权。“各国变法无不从流血而成,今中国末闻有因变法而流血者,此国之所不倡也,有之请自嗣同始"! 严复认为:“物竞天择,适者生存’,不能及时进步的民族会被别的民族灭绝。但是,‘世道必进,后胜于今’,弱国只要发愤图强,变法自新,就能由弱变强,仍可以得救.”

“ 物竞天择,适者生存 ” 的社会进化论观点,几乎影响了19世纪末 20 世纪初的一代知识分子。严复 “(权)必在我,无在彼,此之谓民权。”强调,国之富强,必民自强。民之自强,必民自由。民之自由,必民有权。民无权,则国无权。民权弱,则变法不通。吸收卢梭的社会契约论和人民主权论的思想传播资产阶级的天赋人权论,强调君民关系实际上是一种社会契约关系 用进化论宣传变法,增强无数仁人志士救亡图存的信心;用启蒙思想家思想宣传主权在民,批判君主专制。康有为

梁启超

严 复

维新变法运动的重要领导人

被称赞为“中国西学第一人”

维新思想的重要宣传者

变法时期杰出的启蒙思想家

被誉为“岭南奇才”

被称之为“火山大喷火”概括资产阶级维新思想的基本主张变法图存;主张兴民权、设议院,实行君主立宪制维新思想的评价和影响爱国(救亡图存)启蒙(思想观念)进步(顺应潮流) 影响:推动维新变法政治运动的开展;有利于资本主义的发展;具有启蒙意义,促进思想解放运动。 我读五四以后那些值得我们注意的文化大师传记的时候,发现几乎没有一个人不说自己曾经在年轻的时候,受到过梁启超深深的影响。……除了知识分子队伍之外,梁启超还影响了一般的民众。……所以中国尽管没有出现一个象法国或者欧洲其他国家一样的启蒙运动,但是已经有了启蒙宣传家,那就是梁启超。 ——《八千里路云和月》 余秋雨旁述 严复先生《天演论》,当时犹如惊蛰之春雷响彻神州大地,多少人读之有如醍醐灌顶之感。吴玉章、胡适、鲁迅、陈独秀、李大钊、郭沫若、毛泽东等人都深受影响。曹聚仁先生曾说,他在20年中读过500种以上名人回忆录,其传主(即回忆录的主人公)差不多都看过《天演论》,可见影响之深广。

——陈文振 《追思严复先生》 评价论战权贵,推动运动高涨持续上书,争取皇帝支持著书办报,倡导传播维新 开堂立会,聚集改革力量万木草堂强学会2.“几个读书人” 为实现“变”,进行了哪些“呼号”和“奔走”?[万木草堂]《国闻报》《时务报》

[时务学堂]《中外纪闻》(南学会)(保国会)(强学会)到1898年,学会、学堂、报馆合计达300多所。著书办报主要维新活动开堂立会要不要维新变法

要不要改封建专制制度为君主立宪制度

要不要改革封建教育制度论战顽固派(前提) (核心)(途径)三者的关系?论战的实质?影响?说明什么?“公书上书”上书皇帝感悟历史清政府有“士人不得干政”的禁令,“公书上书”体现了康有为等怎样的精神?有何意义? 光绪帝

(1871-1908)

(1) “一个苍老的声音”指的是哪些人的声音?他们为什么对“改”表现出了“犹豫” ?(2)维新派在暂时获得了慈禧太后的支持后,进行了哪些重大的活动?以慈禧为代表的顽固势力“改”则触犯他们的利益,不“改”则面临着严重的民族危机3.“改?!”

一个苍老的声音,幽幽的,

却也带点犹豫······ 1898年初,康有为呈递《应召统筹全局折》,提出比较具体的变法措施,成为维新派的施政纲领。光绪帝为什么接受和支持维新派的主张?①民族危机严重,不甘做亡国之君②帝党与后党争权,借变法巩固自己的权力。③康有为多次上书,坚定了光绪帝变法决心《应诏统筹全局折》阅读下列材料:

材料一: 万国报馆,议论沸腾,咸以瓜分中国为言,若箭在弦,省括即发。海内惊惶,乱民蠢动……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧回惶,不知死所。……恐自尔后,皇上与诸臣虽欲苟安旦夕,歌舞湖山而不可得矣,且恐皇上与诸臣求为长安布衣而不可得矣。

材料二: 自台事后(台湾割让后),天下皆知朝廷之不可恃,人无固志,奸宄生心。……加以贿赂昏行,暴乱于上,胥役官差,蹙乱于下,乱机遍伏,既无强邻之逼,揭杆斩木,已可危! ——摘自康有为<上清帝第五书>回答:(1)从材料一、二可以看出康有为主张变法有什么意图?对此应如何评价? 意图:评价通过变法挽救民族危亡,从而抵制人民革命,维护清王朝统治。变法以救亡是进步的爱国思想但抵制人民革命,维护腐败的清王朝反映了 资产阶级的局限性问题探究:阅读下列材料:

材料三:在这次上书中(上清帝第五书),康有为围绕召开国会、定宪法的主张,进一步提出变法的上、中、下三策。皇帝仿效彼得大帝和明治天皇,亲自主持大计,宣布变法,是上策;召集有才能的人,共商变法的具体方案和步骤,依次推行,是中策;责成督抚在各省实施新政,……是下策 ——《中国近代现代史》

材料四: 惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故;惟有乾纲独断,以君权雷厉风行。 —— 摘自康有为《日本变政考》

回答:

(2)材料三、四的核心观点是什么? 其依据是什么? 核心观点:由皇帝主持实行自上而下的变法依据日俄变法取得成功中国风气未开问题探究: 1898年夏,光绪帝召集军机处的大臣,表示变法决心,认为国是不定,则号令不行。

1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法。戊戌变法历时 103 天,史称 “ 百日维新”。 (1)开始的标志光绪帝和康有为、梁启超在一起。 “百日维新”有利于具有维新思想的人参与政治,打击了封建官僚制度;

有利于民资义的发展,断了旗人的生路有利于西学的传播断了读书人仕途之梦有利增强国防力量(2)变法内容(3)评价初步动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义,对民主政治的实践迈出了重要一步;没有触动封建体制,没有触及帝国主义的在华特权,没有实现倡导的主张,反而使反对改革的势力聚合起来,成为改革的阻碍。 人人封章,得直达于上。举国鼓舞欢蹈,争求上书,民间疾苦,悉达天听。每日每署封章皆数十,上鸡鸣而起,日晡乃罢,览阅奏章,犹不能尽。 ——《戊戌政变记》(1)能否知道此段材料所说的是哪一项变法内容吗?

(2)对“举国鼓舞欢蹈,争求上书,民疾苦,悉达天听”你是怎么理解的?(1)一个“杀”字了得,戊戌政变使维新志士血染菜市口, 变法失败,其过程怎样?(3)文中没有用“划上了句号”,而是用“划上了休止符……”这里的深层次含义何在?(2)为什么说上述历史事件是一场“现代化”运动?(4)你认为是哪些因素断送了维新前程?

4. “杀!!······

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符1.慈禧太后宣布”临朝听政”戊戌政变的过程谭嗣同 杨锐 林旭 刘光第 康广仁 杨深秀2.囚禁光绪帝3.杀害六君子 以下是三道光绪皇帝的诏令:

(1)1898年6月15日,上谕:革除翁同龢户部尚书职务,开缺回籍。

(2)1898年6月15日,上谕: 授荣禄为直隶总督兼北洋大臣。

(3)1898年6月15日,上谕: 以后新授二品以上大臣,要到慈禧跟前谢恩。丧失人事任免权丧失军权丧失有力支持新政之初,慈禧虽然没有表示异议,但却提出三条“上谕” 强迫光绪帝布告天下光绪并无实权,慈禧揽权专制哪些因素断送了维新前程?材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。” ——摘自《戊戌变法》 急于求成,过于猛进,变法内容贪大求全材料一 荣禄问康有为:“一二百年之成法,可一旦遽变乎?” 康有为答:“杀几个一品大员,法即变矣!”材料三 戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政谕旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法,谕令实行的就有175件。这些奏章和上谕,内容无所不包,恨不得立刻将中国变成现代化的富强国家。 材料一 戊戌变法把裁官视为首要措施,京师闲散衙门被裁者不下十余处。导致失职失业者近万人之多。朝野为之震惊,颇有民不聊生之感。

材料二 新政一开始就遭到许多人的反对。废除八股取士,等于断送了许多读书人的仕途,使他们掀起了一片反对声浪。触动了顽固官僚科举士子的既得利益,树敌太多。 材料三 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。

——摘自《中华帝国对外关系史》等变法理论有偏激之处,内部意见分歧 维新派实力弱 ,康梁缺乏经验,袁世凯倒向慈禧材料一 九月十三日,光绪帝写密诏给康有为:今朕位几不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。

材料二 随着变法的深入,新旧势力冲突日益尖锐。维新派想争取列强的支持,但未成功;于是寄希望于在天津小站练兵的袁世凯。

材料三 “六君子,头颅送,袁项城,顶子红,卖同党,邀奇功。康与梁,在梦中,不知他,是枭雄。”

——20世纪初的民谣1)资产阶级维新派势力过于弱小——根本原因2)依靠无实权的皇帝,缺乏坚强的组织领导和政治斗争经验

3)对帝国主义抱有幻想,脱离广大人民群众

4)树敌过多、改革推行过急说明:改良主义的道路走不通,中国近代化的道路是曲折的

主观:客观:1)从中央到地方封建顽固势力过于强大,遭到反对和镇压2)资本主义进入垄断阶段,中国成为列 强瓜分对象,国际环境不利 戊戌变法失败的原因探讨:一场成功的政治改革应具备哪些因素? 提示:

顺潮流;得民心;

掌实权;少树敌;

切实际;别心急;

策略对;重落实……

世界近现代史上的改革还要看国际环境等因素的影响。⑴看当时历史发展的潮流或趋势;

⑵看当时新旧势力的力量对比;

⑶看改革的政策措施是否正确;

⑷看改革者的素质如何。(1)“历史在这里沉思”,“沉思”什么?戊戌变法究竟有何历史意义?(2)是悲哀?!抑或是感动?!说一说戊戌变法到底给后人留下了什么?5.历史在这里沉思

世纪末的落日

王朝的落日

文明的落日······

不经意间,眼角里滑落

一行浊泪!

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!①维新运动既是一场爱国政治运动,又是一次思想解放运动,它激发了人们的爱国思想和民族意识。

②维新派将自己的思想付诸实践,给沉闷的中国带来了前所未有的新气象,迈出了中国政治近代化的第一步。

③近代经济、文化和教育事业获得较快的发展,使人们的认知空间空前扩大。

④维新时期摒除陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

⑤维新运动开创了新的时代风气、社会舆论和思想观念,这是它贡献给时代的,也是它留给后人最可宝贵的精神遗产。维新变法的历史意义 这次变法时日虽短,其影响却相当深远。失败会换取教训,流血会唤起国民的觉醒。在将踏入另一个世纪门槛的时候,每一个探索中国自强之路的中国人,都不会忘记维新志士们的呐喊和他们所留下的那一串带血的脚印。 我们将铭记改革开放三十周年,维新运动的精神对我国改革开放有哪些启示呢? 我们必须大力发扬改革创新、求真务实、团结奋进的精神,坚持解放思想、锐意创新。

----胡锦涛元旦献辞 我们要赶上时代,这是改革要达到的目的

--邓小平拓展历史思维康有为李鸿章郑观应林则徐林则徐李鸿章郑观应康有为这些转变与突破的分别对应的是谁?●内容:由学造器物到仿行制度

●活动:从理论主张到付诸实践五、资产阶级革命派思想及实践1.资产阶级革命思想兴起和发展的背景?民主革命的先行者

(1)政治:19世纪末20世纪初,民族危机进

一步加深,社会矛盾更加尖锐,反帝反封

建运动的高涨

(2)经济: 民族资本主义进一步发展

(3)阶级:民族资产阶级不断壮大

(4)思想:资产阶级革命思想广泛传播民族危机加深

(5)鸦片战争以来,各种救国方案的失败。

(6)孙中山等人学习接受西方近代政治学说,孙中山

丰富的革命实践和对欧美革命广泛而深入的研究,走上了资产阶级革命的道路。

(1)1894年,孙中山在檀香山组织兴中会,这是中国第一个资产阶级革命团体,——誓词“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。”

(2) 1905年 东京 中国同盟会成立,中国第一个资产阶级革命政党

纲领 :驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权-----正式确立了奋斗目标

反清与建立资产阶级国家相结合,反映了人民的意愿和时代的要求,客观上体现了反帝;具有大汉族主义情绪;没有明确提出反帝主张.

(3)评价:反封建(清王朝)(2)实质:以暴力的手段推翻清王朝的反动统治,

争取实现民族独立自主“驱除鞑虏,恢复中华”(1)含义:民族革命2.三民主义的内容 民族主义:民权主义:“创立民国”政治革命推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国(1)含义:(2)实质:反君主专制统治(反帝制)(3)评价:理论上解决了政权问题,彻底铲除了君主专制政体;资产阶级的民权, 没有将整个封建主义作为斗争的对象; 不依靠广大工农群众,找不到真正出路.(核心)2.三民主义的内容 民生主义:“平均地权”社会革命核定地价,涨价归公(1)含义:(2)实质:资产阶级土地革命纲领(3)评价: 反映了孙中山维护人民利益的美好愿望和对

世界潮流的敏锐观察;没有从根本上触动封建土地所有制;无法调动农民积极性。

2.三民主义的内容 三民主义内在的关系巩固政权民生主义是补充和发展民权主义是核心民族主义是前提夺取政权建立政权 民族主义并非是遇着不同族的人便要排斥他,是不许那不同族的人来夺我民族的政权。……

我们并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人。 我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,…那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。……就算汉人为君主,也不能不革命。孙中山为什么提出“举政治革命、社会革命”毕其功于一役?民族革命政治革命社会革命三民主义的评价:

(1)积极性:是比较完备的资产阶级民主革命纲领。集中反映了资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民争取民族独立和民主权利的愿望,是辛亥革命的指导思想。是振兴中华、实现近代化的蓝图,成为辛亥革命的指导思想和革命斗争的旗帜

(2)局限性:没有明确反对帝国主义,没有彻底的土地革命纲领资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封的革命任务根源:时代和阶级局限性

资产阶级革命派与维新派的论战

实质:时间:1905至1907年间阵地:《民报》 《新民丛报》①要不要暴力推翻清王朝的统治,

② 要不要建立共和整体,

③要不要改变封建土地制度。内容:资产阶级内部就建立何种政体的斗争意义:①大大促进了民主思想的传播,为民主革命的爆发做好了舆论准备;②建立共和的主张受到进步人士的拥护,扩大了民主革命的影响,壮大了革命阵营

比较维新派与革命派救国方案的异同。①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制,

②革命派主张以暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级共和国。

同:(目的)①向西方学习,使中国走上发展资义的道路

②主张改变封建专制制度。

③挽救民族危机异:(方式、政体)3.实践及结果:(1)1911年辛亥革命,推翻封建帝制。

(2)1912年建立中华民国,制定《中华民国临时约法》,这是我国第一部资产阶级民主宪法。对建立资产阶级共和制,反对封建专制制度具有进步意义。但并没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。

(3)革命果实被袁世凯窃取,孙中山先后发动二次革命、护国运动、护法运动等,维护民主共和,但都先后失败。

辛亥革命的背景与条件(2)社会基础:清末新政和预备立宪的失败(1)时代背景:《辛丑条约》签订后,民族危机严重(3)经济基础:民族资本主义的发展(4)阶级基础:民族资产阶级力量壮大,(5)思想基础:资产阶级民主革命思想的传播(6)组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立(7)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义(8)有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚(9)革命条件:武汉成为革命的摇篮

(1)1911年辛亥革命,推翻封建帝制。3.实践及结果:(2)1912年建立中华民国,制定《中华民国临时约法》3.实践及结果:在南京就任中华民国临时大总统的孙中山 (1)南京临时政府的建立

(2)袁世凯就任临时大总统 理论来源:法国的启蒙思想现实依据:美国1787年宪法目的:限制袁世凯独裁,维护共和制度

时代背景:《中华民国临时约法》A.中华民国主权属于国民全体B. 国内各民族一律平等,国民有人身、居住、宗教信仰等项自由,有选举被选举等项权利C.三权分立、责任内阁制封建社会法律规定普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲” 皇帝独尊、皇权至上《中华民国临时约法》---具有反对封建专制制度的进步意义

限制袁世凯独裁,维护共和制度是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法

是近代中国民主政治发展史上的一座里程碑

1)历史进步性:(1)否定了中国两千多年的封建君主专制制度,确立了资产阶级民主共和国的国体和政体。 (2)第一次以宪法的形式提出主权在民的思想,一度被视为民国的象征,成为资产阶级革命派反对专制的法律武器。(3)使民主共和观念深入人心,为捍卫民主共和制提供了思想武器和法律依据。评价2)历史局限性:对外没有明确规定反对帝国主义,对内则没有规定平均地权。 漫画《袁世凯骑木马》探究: 辛亥革命究竟是成功了还是失败了?衡量革命的成败,关键是看革命的目的是否达到了。

直接目的——推翻清政府,建立资产阶级共和国,以挽救民族危亡。

根本目的——推翻帝国主义压迫,铲除封建制度,使中国成为真正的民主共和国,为资本主义发展开辟道路。思考总结,感悟历史。袁世凯复辟帝制 袁世凯窃取辛亥革命的果实后,为什么能够复辟帝制?资产阶级革命派:捍卫共和的斗争问题一:3.实践及结果:袁世凯只做了83天的皇帝便忧惧而死,说明了什么问题?问题二:袁世凯专权刺杀宋教仁袁世凯复辟帝制 段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会 为了恢复《临时约法》和国会 1913年,孙中山发动“兴师讨袁” 孙中山两次发表《讨袁宣言》 孙中山于1917年在广州成立护法军政府 1920年底,孙中山在广州重组军政府,1922年北伐 袁世凯镇压,失败 袁世凯被迫取消帝制遭到滇、桂军阀的排挤而失败 因陈炯明发动叛乱而失败 孙中山捍卫民主共和的斗争1.从“旧三民主义”发展为“新三民主义”的原因:

(1)孙中山捍卫民主共和斗争的失败。

(2)俄国十月革命的胜利和中共的影响。

(3)改组了国民党 。

(4)孙中山思想的伟大转变。

2.提出标志:1924年,地点:广州,国民党一大通过的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》,确立了实行联俄、联共、扶助农工三大政策。新三民主义从旧三民主义到新三民主义“新”在反帝“新”在强调民权

普遍性;“新”在更

关注农民和工人评价:与中共的民主革命纲领的若干原则是一致的,成为国共和作的政治基础和大革命时期的旗帜;是孙中山在民族民主革命道路上迈出的崭新一步,是孙中山一生中最伟大转变。

局限:新三民主义在理论上、纲领上仍未超出资产阶级民主主义的范畴。把资产阶级革命与人民民主革命、世界革命结合起来五权分立原则

行政权、立法权、司法权、考试权、监察权 既借鉴了西方民主制度的优秀成分,又注意到了其缺陷弊端,对西方民主政治加以改造借鉴.2.孙中山民主思想的特点:

思想更民主,手段更革命;

结合中国国情,参照西方政治不足,思想有创新。三民主义的思想渊源。

(1)西方资产阶级政治理论:流亡海外期间,孙中山考察西方社会,学习西方资产阶级政治理论,丰富了民主革命思想。他把民族、民权和民生主义等同于法国的“自由、平等、博爱”,类比成美国的“民有、民治、民享”。

(2)中国传统思想:民生主义是孙中山民主革命思想中最富特色、最具创意的部分,其思想内涵受到中国传统思想的重要启迪。他曾经把民生主义归结为“节制资本”和“耕者有其田”,并对“天下为公”十分赞赏,把“大同”视作自己的“理想国”。

(3)社会主义等其他思想:孙中山还信奉进化论,欣赏美国亨利·乔治的“单税社会主义”思想,盛赞马克思的《资本论》。这些都说明孙中山的思想渊源于多元的人类文化优秀遗产,并在民主革命实践中不断熔铸创新。 一、师夷长技以制夷——开眼看世界(19世纪40、50年代)

二、中体西用——洋务运动(19世纪60-90年代)

三、维新变法——戊戌变法(19世纪90年代——19世纪末)

四、民主共和——辛亥革命(19世纪90年代——20世纪初)

五、民主科学——新文化运动(20世纪初1915年) 你知道近现代中国的先进思想的演进吗?——对西方民主政治的真正实践是从资产阶级维新派开始的顺乎世界之潮流林则徐

魏源康有为

梁启超

谭嗣同

严复孙中山师夷长技以制夷维新变法,君主立宪暴力革命,民主共和图说新思想

合作探究近代前期中国政治思想演变的特点?3.民主共和国方案的初步实现 1912年1月1日,中华民国正式成立。

在南京就任中华民国临时大总统的孙中山 孙中山题词孙中山的三民主义2.提出 (1)1905年8月,中国同盟会的政治纲领。(2)1905年11月,《民报》发刊词“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”“民族、民权、民生”三民主义谢谢!

⑴民族危机和封建统治危机日益加深。(鸦战前,国势日衰,矛盾尖锐;清朝统治者沉浸在“天朝上国”的迷梦中,妄自尊大,不能自拔;欧美资本主义国家崛起。)

⑵经世致用思想的影响。

⑶鸦片战争失败的刺激下,林则徐、魏源等先进知识分子开始觉醒,改变了对西方看法。“中国官府,全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。”“惟林总督行事全与相反。”

——《海国图志》苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。 ①主动了解重视收集西方信息;

②编译外国书籍和报刊如《四洲志》、《华事夷言》等;

最先冲破“贵华夏、贱夷狄”的思想藩篱,以新的眼光审视世界。 为什么说林则徐是近代中国“睁眼看世界第一人”?开近代中国由爱国而研究、学习西方的先河。1、是打开眼界,去面对整个世界;2、转变观念,正视中国的落后,进而学习西方。 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——<<海国图志·序>>1.材料反映出作者的一种什么样的思想?师夷长技以制夷向西方学习具体表现为2. “师夷长技以制夷”的具体含义是什么?实质?这一主张的提出有什么重大意义和影响?《海国图志》 “师夷长技以制夷”成为近代向西方学习的口号,同时也是对几千年传统心态一次挑战,引导人们关注世界形势,迈出了近代中国向西方学习的第一步。掀起向西方学习的新思潮

“魏源扮演了两大角色:他是黄昏时的猫头鹰,理性地预告了天黑后的凄凉;他是黎明前的云雀,清脆地预告了天亮后的雾霭。

——周兴旺 《海国图志》:墙内开花墙外香 1.主要内容是什么?

2.当时为什么会出现这种思想?旗帜?

3.这种思想的实质及目的何在?a、中学为体---以封建纲常伦理作为国家安身立命的根本

b、西学为用---以西方科学技术为辅助,西方的近代文化是巩固根本的切实手段. ①第二次鸦片战争及战后列强侵略加强----外患

②太平天国运动的威胁-------内忧实质:在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术

目的:挽救封建制度,巩固封建统治二、洋务派:“中学为体,西学为用” 这种思想指导实践活动有哪些?

实践活动:洋务运动(19世纪60至90年代)

1)(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业

2)(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

4)(60年代开始)开办新式学堂。有:他们都是地主阶级,都主张学习西方,维护清王朝的封建统治。洋务派提出的“中学为体,西学为用”,是对“师夷长技”的思想付诸实践

无:①洋务派“师夷”目的侧重于对内镇压农民起义;而林则徐、魏源侧重于对外抵御列强侵略; ②洋务派掀起了洋务运动等实践活动;林则徐、魏源实践较少有人说:“洋务派是林则徐、魏源的继承者。”这种意见是否有道理? “我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋子,由裱糊匠东贴西补,居然成一净室,虽明知为纸片裱糊,然究竟决不定里面是何等材料,即有小风小雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲双手扯破,又未预备何等修葺材料,何种改造方式,自然真相破露不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?” ——李鸿章

请回答:(1)材料中的“破屋子”指的是什么?(2) “裱糊匠”指的是哪些人?(3) “裱糊匠”们用什么“材料”东贴西补?清王朝的腐朽统治洋务派西方先进的科学技术悲情李鸿章洋务运动失败根本原因:单纯引进西方先进技术和设备,而不变革封建制度。洋务运动的影响1、引进了西方先进科技和工具

2、培养了科技人员和技术工人

3、刺激了民族资本主义发展

4、一定程度抵制了外国经济扩张

5、瓦解了中国自然经济。

6、在改革封建教育制度上打开了缺口迈出中国近代化历程的第一步。结局:甲午战争中国的失败,标志洋务运动的破产。说明地主阶级的自救运动行不通政治:主张革新,实行君主立宪制

经济:发展民族工商业,与外国进行商战

文化:兴办学校,学习西方科学文化知识三、早期维新思想欲自强,必先致富;欲致富,必先振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。 乃知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。兴学校,广书院……育才于学堂,论证于议院,君民一体,上下一心,……此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。

——郑观应《盛世危言》 想一想:材料体现了早期维新派哪些主张?评价没有形成完整的理论体系;更没有付诸行动

反映了资产阶级的利益和要求;为康梁维新思想的形成奠定了思想基础

那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋

落日的紫禁城里突然热闹起来

几个读书人呼号

“变亦变,不变亦变”······

“改?!”

一个苍老的声音,幽幽的,

却也带点犹豫······

“杀!!”······

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符……

历史在这里沉思

世纪末的落日

王朝的落日

文明的落日······

不经意间,眼角里滑落

一行浊泪!

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!

日落紫禁城四、维新派思想和变法运动戊戌变法运动四万万人齐下泪

天涯何处是神州国际大势:发展资本主义成时代潮流,民主制度日趋完善

国内局势:

①社会背景:甲午战败,摧毁了洋务派的强国之梦,战后列强掀起瓜分狂潮,民族危机日益加深,把维新派推到了政治制度变革的最前沿。

②经济和阶级基础:

中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级发展壮大,登上政治舞台

③思想基础:

早期维新思想有了进一步发展,西学东渐之潮使一些具有远见卓识的知识分子开始主张学习西方资本主义政治制度。1.背景:“ 那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋”出版《孔子改制考》,打着孔子的旗号宣传维新变法理论。指出变法是历史发展的必然;抨击君主专制制度。 批判君主专制政体和纲常名教翻译《天演论》 ;

宣传物竞天择,适者生存。维新派主要代表人物及其主张以进化论和西方政治学说为武器康有为宣传维新变法的特点和原因?原因:①顽固势力强大,想减小维新变法的阻力。

②民族资本主义经济发展的不充分导致民族资产阶级力量始终弱小。

③与康有为的个人经历、学问素养也有一定的关系。 特点:把西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想相

结合(借助经学的外衣否定君主专制)。 材料一 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待——《中国通史》

材料二《孔子改制考》宣称孔子是托古改制、主张变革的先师。借助于孔子的权威来宣传维新变法 ——人教版教材

康有为梁启超周邦虽旧,其命维新

——《诗经》

穷则变,变则通,通则久。

——《易经》1.变法是历史发展的必然,是救亡图存的唯一出路;

2.强调民权,中国若再不开放民主,就要亡国灭种;

3.变法的要害是变革封建的君主专制。

把张扬民权与批判君主专制紧密结合起来 君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。 法者天下之公器,变者天下之公理也……变亦变,不变亦变。

变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制

----梁启超《变法通议》梁启超维新运动后梁启超思想一度激进

《新民说》:强调“新民为今日第一急务”,大力鼓吹人们都要摆脱封建奴性,树立独立、自由和爱国家、爱民族的思想,激励人们都要具有“自尊”、“进步”、“利群”以及“进取冒险”等奋发图强、积极向上的精神,这篇文章也可以说是他这时初编《新民众报》的指导思想。

“新民”思想 ——有爱国思想、尚武精神、社会公德、独立人格的新国民,而不是中国传统时代的“臣民”或“良民”。

废君权,倡民权,变不平等为平等。誓杀尽天下君主,使流血满地球,以泄万民之恨;

势不得不酌取西法,以补吾中国古法之亡

谭嗣同批判君主专制政体和纲常名教,倡民权。“各国变法无不从流血而成,今中国末闻有因变法而流血者,此国之所不倡也,有之请自嗣同始"! 严复认为:“物竞天择,适者生存’,不能及时进步的民族会被别的民族灭绝。但是,‘世道必进,后胜于今’,弱国只要发愤图强,变法自新,就能由弱变强,仍可以得救.”

“ 物竞天择,适者生存 ” 的社会进化论观点,几乎影响了19世纪末 20 世纪初的一代知识分子。严复 “(权)必在我,无在彼,此之谓民权。”强调,国之富强,必民自强。民之自强,必民自由。民之自由,必民有权。民无权,则国无权。民权弱,则变法不通。吸收卢梭的社会契约论和人民主权论的思想传播资产阶级的天赋人权论,强调君民关系实际上是一种社会契约关系 用进化论宣传变法,增强无数仁人志士救亡图存的信心;用启蒙思想家思想宣传主权在民,批判君主专制。康有为

梁启超

严 复

维新变法运动的重要领导人

被称赞为“中国西学第一人”

维新思想的重要宣传者

变法时期杰出的启蒙思想家

被誉为“岭南奇才”

被称之为“火山大喷火”概括资产阶级维新思想的基本主张变法图存;主张兴民权、设议院,实行君主立宪制维新思想的评价和影响爱国(救亡图存)启蒙(思想观念)进步(顺应潮流) 影响:推动维新变法政治运动的开展;有利于资本主义的发展;具有启蒙意义,促进思想解放运动。 我读五四以后那些值得我们注意的文化大师传记的时候,发现几乎没有一个人不说自己曾经在年轻的时候,受到过梁启超深深的影响。……除了知识分子队伍之外,梁启超还影响了一般的民众。……所以中国尽管没有出现一个象法国或者欧洲其他国家一样的启蒙运动,但是已经有了启蒙宣传家,那就是梁启超。 ——《八千里路云和月》 余秋雨旁述 严复先生《天演论》,当时犹如惊蛰之春雷响彻神州大地,多少人读之有如醍醐灌顶之感。吴玉章、胡适、鲁迅、陈独秀、李大钊、郭沫若、毛泽东等人都深受影响。曹聚仁先生曾说,他在20年中读过500种以上名人回忆录,其传主(即回忆录的主人公)差不多都看过《天演论》,可见影响之深广。

——陈文振 《追思严复先生》 评价论战权贵,推动运动高涨持续上书,争取皇帝支持著书办报,倡导传播维新 开堂立会,聚集改革力量万木草堂强学会2.“几个读书人” 为实现“变”,进行了哪些“呼号”和“奔走”?[万木草堂]《国闻报》《时务报》

[时务学堂]《中外纪闻》(南学会)(保国会)(强学会)到1898年,学会、学堂、报馆合计达300多所。著书办报主要维新活动开堂立会要不要维新变法

要不要改封建专制制度为君主立宪制度

要不要改革封建教育制度论战顽固派(前提) (核心)(途径)三者的关系?论战的实质?影响?说明什么?“公书上书”上书皇帝感悟历史清政府有“士人不得干政”的禁令,“公书上书”体现了康有为等怎样的精神?有何意义? 光绪帝

(1871-1908)

(1) “一个苍老的声音”指的是哪些人的声音?他们为什么对“改”表现出了“犹豫” ?(2)维新派在暂时获得了慈禧太后的支持后,进行了哪些重大的活动?以慈禧为代表的顽固势力“改”则触犯他们的利益,不“改”则面临着严重的民族危机3.“改?!”

一个苍老的声音,幽幽的,

却也带点犹豫······ 1898年初,康有为呈递《应召统筹全局折》,提出比较具体的变法措施,成为维新派的施政纲领。光绪帝为什么接受和支持维新派的主张?①民族危机严重,不甘做亡国之君②帝党与后党争权,借变法巩固自己的权力。③康有为多次上书,坚定了光绪帝变法决心《应诏统筹全局折》阅读下列材料:

材料一: 万国报馆,议论沸腾,咸以瓜分中国为言,若箭在弦,省括即发。海内惊惶,乱民蠢动……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧回惶,不知死所。……恐自尔后,皇上与诸臣虽欲苟安旦夕,歌舞湖山而不可得矣,且恐皇上与诸臣求为长安布衣而不可得矣。

材料二: 自台事后(台湾割让后),天下皆知朝廷之不可恃,人无固志,奸宄生心。……加以贿赂昏行,暴乱于上,胥役官差,蹙乱于下,乱机遍伏,既无强邻之逼,揭杆斩木,已可危! ——摘自康有为<上清帝第五书>回答:(1)从材料一、二可以看出康有为主张变法有什么意图?对此应如何评价? 意图:评价通过变法挽救民族危亡,从而抵制人民革命,维护清王朝统治。变法以救亡是进步的爱国思想但抵制人民革命,维护腐败的清王朝反映了 资产阶级的局限性问题探究:阅读下列材料:

材料三:在这次上书中(上清帝第五书),康有为围绕召开国会、定宪法的主张,进一步提出变法的上、中、下三策。皇帝仿效彼得大帝和明治天皇,亲自主持大计,宣布变法,是上策;召集有才能的人,共商变法的具体方案和步骤,依次推行,是中策;责成督抚在各省实施新政,……是下策 ——《中国近代现代史》

材料四: 惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故;惟有乾纲独断,以君权雷厉风行。 —— 摘自康有为《日本变政考》

回答:

(2)材料三、四的核心观点是什么? 其依据是什么? 核心观点:由皇帝主持实行自上而下的变法依据日俄变法取得成功中国风气未开问题探究: 1898年夏,光绪帝召集军机处的大臣,表示变法决心,认为国是不定,则号令不行。

1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法。戊戌变法历时 103 天,史称 “ 百日维新”。 (1)开始的标志光绪帝和康有为、梁启超在一起。 “百日维新”有利于具有维新思想的人参与政治,打击了封建官僚制度;

有利于民资义的发展,断了旗人的生路有利于西学的传播断了读书人仕途之梦有利增强国防力量(2)变法内容(3)评价初步动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义,对民主政治的实践迈出了重要一步;没有触动封建体制,没有触及帝国主义的在华特权,没有实现倡导的主张,反而使反对改革的势力聚合起来,成为改革的阻碍。 人人封章,得直达于上。举国鼓舞欢蹈,争求上书,民间疾苦,悉达天听。每日每署封章皆数十,上鸡鸣而起,日晡乃罢,览阅奏章,犹不能尽。 ——《戊戌政变记》(1)能否知道此段材料所说的是哪一项变法内容吗?

(2)对“举国鼓舞欢蹈,争求上书,民疾苦,悉达天听”你是怎么理解的?(1)一个“杀”字了得,戊戌政变使维新志士血染菜市口, 变法失败,其过程怎样?(3)文中没有用“划上了句号”,而是用“划上了休止符……”这里的深层次含义何在?(2)为什么说上述历史事件是一场“现代化”运动?(4)你认为是哪些因素断送了维新前程?

4. “杀!!······

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符1.慈禧太后宣布”临朝听政”戊戌政变的过程谭嗣同 杨锐 林旭 刘光第 康广仁 杨深秀2.囚禁光绪帝3.杀害六君子 以下是三道光绪皇帝的诏令:

(1)1898年6月15日,上谕:革除翁同龢户部尚书职务,开缺回籍。

(2)1898年6月15日,上谕: 授荣禄为直隶总督兼北洋大臣。

(3)1898年6月15日,上谕: 以后新授二品以上大臣,要到慈禧跟前谢恩。丧失人事任免权丧失军权丧失有力支持新政之初,慈禧虽然没有表示异议,但却提出三条“上谕” 强迫光绪帝布告天下光绪并无实权,慈禧揽权专制哪些因素断送了维新前程?材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。” ——摘自《戊戌变法》 急于求成,过于猛进,变法内容贪大求全材料一 荣禄问康有为:“一二百年之成法,可一旦遽变乎?” 康有为答:“杀几个一品大员,法即变矣!”材料三 戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政谕旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法,谕令实行的就有175件。这些奏章和上谕,内容无所不包,恨不得立刻将中国变成现代化的富强国家。 材料一 戊戌变法把裁官视为首要措施,京师闲散衙门被裁者不下十余处。导致失职失业者近万人之多。朝野为之震惊,颇有民不聊生之感。

材料二 新政一开始就遭到许多人的反对。废除八股取士,等于断送了许多读书人的仕途,使他们掀起了一片反对声浪。触动了顽固官僚科举士子的既得利益,树敌太多。 材料三 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。

——摘自《中华帝国对外关系史》等变法理论有偏激之处,内部意见分歧 维新派实力弱 ,康梁缺乏经验,袁世凯倒向慈禧材料一 九月十三日,光绪帝写密诏给康有为:今朕位几不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。

材料二 随着变法的深入,新旧势力冲突日益尖锐。维新派想争取列强的支持,但未成功;于是寄希望于在天津小站练兵的袁世凯。

材料三 “六君子,头颅送,袁项城,顶子红,卖同党,邀奇功。康与梁,在梦中,不知他,是枭雄。”

——20世纪初的民谣1)资产阶级维新派势力过于弱小——根本原因2)依靠无实权的皇帝,缺乏坚强的组织领导和政治斗争经验

3)对帝国主义抱有幻想,脱离广大人民群众

4)树敌过多、改革推行过急说明:改良主义的道路走不通,中国近代化的道路是曲折的

主观:客观:1)从中央到地方封建顽固势力过于强大,遭到反对和镇压2)资本主义进入垄断阶段,中国成为列 强瓜分对象,国际环境不利 戊戌变法失败的原因探讨:一场成功的政治改革应具备哪些因素? 提示:

顺潮流;得民心;

掌实权;少树敌;

切实际;别心急;

策略对;重落实……

世界近现代史上的改革还要看国际环境等因素的影响。⑴看当时历史发展的潮流或趋势;

⑵看当时新旧势力的力量对比;

⑶看改革的政策措施是否正确;

⑷看改革者的素质如何。(1)“历史在这里沉思”,“沉思”什么?戊戌变法究竟有何历史意义?(2)是悲哀?!抑或是感动?!说一说戊戌变法到底给后人留下了什么?5.历史在这里沉思

世纪末的落日

王朝的落日

文明的落日······

不经意间,眼角里滑落

一行浊泪!

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!①维新运动既是一场爱国政治运动,又是一次思想解放运动,它激发了人们的爱国思想和民族意识。

②维新派将自己的思想付诸实践,给沉闷的中国带来了前所未有的新气象,迈出了中国政治近代化的第一步。

③近代经济、文化和教育事业获得较快的发展,使人们的认知空间空前扩大。

④维新时期摒除陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

⑤维新运动开创了新的时代风气、社会舆论和思想观念,这是它贡献给时代的,也是它留给后人最可宝贵的精神遗产。维新变法的历史意义 这次变法时日虽短,其影响却相当深远。失败会换取教训,流血会唤起国民的觉醒。在将踏入另一个世纪门槛的时候,每一个探索中国自强之路的中国人,都不会忘记维新志士们的呐喊和他们所留下的那一串带血的脚印。 我们将铭记改革开放三十周年,维新运动的精神对我国改革开放有哪些启示呢? 我们必须大力发扬改革创新、求真务实、团结奋进的精神,坚持解放思想、锐意创新。

----胡锦涛元旦献辞 我们要赶上时代,这是改革要达到的目的

--邓小平拓展历史思维康有为李鸿章郑观应林则徐林则徐李鸿章郑观应康有为这些转变与突破的分别对应的是谁?●内容:由学造器物到仿行制度

●活动:从理论主张到付诸实践五、资产阶级革命派思想及实践1.资产阶级革命思想兴起和发展的背景?民主革命的先行者

(1)政治:19世纪末20世纪初,民族危机进

一步加深,社会矛盾更加尖锐,反帝反封

建运动的高涨

(2)经济: 民族资本主义进一步发展

(3)阶级:民族资产阶级不断壮大

(4)思想:资产阶级革命思想广泛传播民族危机加深

(5)鸦片战争以来,各种救国方案的失败。

(6)孙中山等人学习接受西方近代政治学说,孙中山

丰富的革命实践和对欧美革命广泛而深入的研究,走上了资产阶级革命的道路。

(1)1894年,孙中山在檀香山组织兴中会,这是中国第一个资产阶级革命团体,——誓词“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。”

(2) 1905年 东京 中国同盟会成立,中国第一个资产阶级革命政党

纲领 :驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权-----正式确立了奋斗目标

反清与建立资产阶级国家相结合,反映了人民的意愿和时代的要求,客观上体现了反帝;具有大汉族主义情绪;没有明确提出反帝主张.

(3)评价:反封建(清王朝)(2)实质:以暴力的手段推翻清王朝的反动统治,

争取实现民族独立自主“驱除鞑虏,恢复中华”(1)含义:民族革命2.三民主义的内容 民族主义:民权主义:“创立民国”政治革命推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国(1)含义:(2)实质:反君主专制统治(反帝制)(3)评价:理论上解决了政权问题,彻底铲除了君主专制政体;资产阶级的民权, 没有将整个封建主义作为斗争的对象; 不依靠广大工农群众,找不到真正出路.(核心)2.三民主义的内容 民生主义:“平均地权”社会革命核定地价,涨价归公(1)含义:(2)实质:资产阶级土地革命纲领(3)评价: 反映了孙中山维护人民利益的美好愿望和对

世界潮流的敏锐观察;没有从根本上触动封建土地所有制;无法调动农民积极性。

2.三民主义的内容 三民主义内在的关系巩固政权民生主义是补充和发展民权主义是核心民族主义是前提夺取政权建立政权 民族主义并非是遇着不同族的人便要排斥他,是不许那不同族的人来夺我民族的政权。……

我们并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人。 我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,…那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。……就算汉人为君主,也不能不革命。孙中山为什么提出“举政治革命、社会革命”毕其功于一役?民族革命政治革命社会革命三民主义的评价:

(1)积极性:是比较完备的资产阶级民主革命纲领。集中反映了资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民争取民族独立和民主权利的愿望,是辛亥革命的指导思想。是振兴中华、实现近代化的蓝图,成为辛亥革命的指导思想和革命斗争的旗帜

(2)局限性:没有明确反对帝国主义,没有彻底的土地革命纲领资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封的革命任务根源:时代和阶级局限性

资产阶级革命派与维新派的论战

实质:时间:1905至1907年间阵地:《民报》 《新民丛报》①要不要暴力推翻清王朝的统治,

② 要不要建立共和整体,

③要不要改变封建土地制度。内容:资产阶级内部就建立何种政体的斗争意义:①大大促进了民主思想的传播,为民主革命的爆发做好了舆论准备;②建立共和的主张受到进步人士的拥护,扩大了民主革命的影响,壮大了革命阵营

比较维新派与革命派救国方案的异同。①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制,

②革命派主张以暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级共和国。

同:(目的)①向西方学习,使中国走上发展资义的道路

②主张改变封建专制制度。

③挽救民族危机异:(方式、政体)3.实践及结果:(1)1911年辛亥革命,推翻封建帝制。

(2)1912年建立中华民国,制定《中华民国临时约法》,这是我国第一部资产阶级民主宪法。对建立资产阶级共和制,反对封建专制制度具有进步意义。但并没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。

(3)革命果实被袁世凯窃取,孙中山先后发动二次革命、护国运动、护法运动等,维护民主共和,但都先后失败。

辛亥革命的背景与条件(2)社会基础:清末新政和预备立宪的失败(1)时代背景:《辛丑条约》签订后,民族危机严重(3)经济基础:民族资本主义的发展(4)阶级基础:民族资产阶级力量壮大,(5)思想基础:资产阶级民主革命思想的传播(6)组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立(7)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义(8)有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚(9)革命条件:武汉成为革命的摇篮

(1)1911年辛亥革命,推翻封建帝制。3.实践及结果:(2)1912年建立中华民国,制定《中华民国临时约法》3.实践及结果:在南京就任中华民国临时大总统的孙中山 (1)南京临时政府的建立

(2)袁世凯就任临时大总统 理论来源:法国的启蒙思想现实依据:美国1787年宪法目的:限制袁世凯独裁,维护共和制度

时代背景:《中华民国临时约法》A.中华民国主权属于国民全体B. 国内各民族一律平等,国民有人身、居住、宗教信仰等项自由,有选举被选举等项权利C.三权分立、责任内阁制封建社会法律规定普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲” 皇帝独尊、皇权至上《中华民国临时约法》---具有反对封建专制制度的进步意义

限制袁世凯独裁,维护共和制度是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法

是近代中国民主政治发展史上的一座里程碑

1)历史进步性:(1)否定了中国两千多年的封建君主专制制度,确立了资产阶级民主共和国的国体和政体。 (2)第一次以宪法的形式提出主权在民的思想,一度被视为民国的象征,成为资产阶级革命派反对专制的法律武器。(3)使民主共和观念深入人心,为捍卫民主共和制提供了思想武器和法律依据。评价2)历史局限性:对外没有明确规定反对帝国主义,对内则没有规定平均地权。 漫画《袁世凯骑木马》探究: 辛亥革命究竟是成功了还是失败了?衡量革命的成败,关键是看革命的目的是否达到了。

直接目的——推翻清政府,建立资产阶级共和国,以挽救民族危亡。

根本目的——推翻帝国主义压迫,铲除封建制度,使中国成为真正的民主共和国,为资本主义发展开辟道路。思考总结,感悟历史。袁世凯复辟帝制 袁世凯窃取辛亥革命的果实后,为什么能够复辟帝制?资产阶级革命派:捍卫共和的斗争问题一:3.实践及结果:袁世凯只做了83天的皇帝便忧惧而死,说明了什么问题?问题二:袁世凯专权刺杀宋教仁袁世凯复辟帝制 段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会 为了恢复《临时约法》和国会 1913年,孙中山发动“兴师讨袁” 孙中山两次发表《讨袁宣言》 孙中山于1917年在广州成立护法军政府 1920年底,孙中山在广州重组军政府,1922年北伐 袁世凯镇压,失败 袁世凯被迫取消帝制遭到滇、桂军阀的排挤而失败 因陈炯明发动叛乱而失败 孙中山捍卫民主共和的斗争1.从“旧三民主义”发展为“新三民主义”的原因:

(1)孙中山捍卫民主共和斗争的失败。

(2)俄国十月革命的胜利和中共的影响。

(3)改组了国民党 。

(4)孙中山思想的伟大转变。

2.提出标志:1924年,地点:广州,国民党一大通过的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》,确立了实行联俄、联共、扶助农工三大政策。新三民主义从旧三民主义到新三民主义“新”在反帝“新”在强调民权

普遍性;“新”在更

关注农民和工人评价:与中共的民主革命纲领的若干原则是一致的,成为国共和作的政治基础和大革命时期的旗帜;是孙中山在民族民主革命道路上迈出的崭新一步,是孙中山一生中最伟大转变。

局限:新三民主义在理论上、纲领上仍未超出资产阶级民主主义的范畴。把资产阶级革命与人民民主革命、世界革命结合起来五权分立原则

行政权、立法权、司法权、考试权、监察权 既借鉴了西方民主制度的优秀成分,又注意到了其缺陷弊端,对西方民主政治加以改造借鉴.2.孙中山民主思想的特点:

思想更民主,手段更革命;

结合中国国情,参照西方政治不足,思想有创新。三民主义的思想渊源。

(1)西方资产阶级政治理论:流亡海外期间,孙中山考察西方社会,学习西方资产阶级政治理论,丰富了民主革命思想。他把民族、民权和民生主义等同于法国的“自由、平等、博爱”,类比成美国的“民有、民治、民享”。

(2)中国传统思想:民生主义是孙中山民主革命思想中最富特色、最具创意的部分,其思想内涵受到中国传统思想的重要启迪。他曾经把民生主义归结为“节制资本”和“耕者有其田”,并对“天下为公”十分赞赏,把“大同”视作自己的“理想国”。

(3)社会主义等其他思想:孙中山还信奉进化论,欣赏美国亨利·乔治的“单税社会主义”思想,盛赞马克思的《资本论》。这些都说明孙中山的思想渊源于多元的人类文化优秀遗产,并在民主革命实践中不断熔铸创新。 一、师夷长技以制夷——开眼看世界(19世纪40、50年代)

二、中体西用——洋务运动(19世纪60-90年代)

三、维新变法——戊戌变法(19世纪90年代——19世纪末)

四、民主共和——辛亥革命(19世纪90年代——20世纪初)

五、民主科学——新文化运动(20世纪初1915年) 你知道近现代中国的先进思想的演进吗?——对西方民主政治的真正实践是从资产阶级维新派开始的顺乎世界之潮流林则徐

魏源康有为

梁启超

谭嗣同

严复孙中山师夷长技以制夷维新变法,君主立宪暴力革命,民主共和图说新思想

合作探究近代前期中国政治思想演变的特点?3.民主共和国方案的初步实现 1912年1月1日,中华民国正式成立。

在南京就任中华民国临时大总统的孙中山 孙中山题词孙中山的三民主义2.提出 (1)1905年8月,中国同盟会的政治纲领。(2)1905年11月,《民报》发刊词“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”“民族、民权、民生”三民主义谢谢!

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史