统编版语文八年级上册第1课消息二则练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册第1课消息二则练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 469.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-16 14:31:45 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级上册第1课消息二则练习题(含答案)

积累与运用

阅读并完成各题。

巢湖之滨, 两艘雄伟的“战舰”并排行驶, 舰首直指长江, 这便是渡江战役纪念馆。仰望这座纪念馆, 我不禁想起了70 多年前人民解放军百万雄师发起的渡江战役。

我似乎看见了英勇的人民解放军锐不可当, 国民党反动派毫无斗志, 好似cuī 枯拉朽, 纷纷kuì 退。尽管国民党反动派派了督战队, 也丝毫不起作用。在不到二十四小时的时间里, 我军即已占领南岸广大地区。走进纪念馆, 我不由得屏息敛声, 听馆内解说员抑扬顿挫地讲述一个个感人的渡江故事, 回顾那“打过长江去, 解放全中国”的雄壮篇章……都说渡江战役的胜利, 是老百姓用小船划出来的;热火朝天的社会主义建设, 是老百姓撸起袖子干出来的;__________, __________。是的, 渡江战役的伟大精神将永远镌刻在中华民族的生命里, 激发我们在新征程中不断奋勇前进!

1、给加点的字注音, 或根据拼音写出相应的汉字。

锐不可当 ( ) 督战( ) cuī( ) 枯拉朽 kuì( ) 退

2. “即已”中“即”的意思是( )

A. 靠近 B. 就是 C. 到 D. 就

3.下列短语的结构类型与“屏息敛声”相同的一项是( )

A. 长江防线 B. 风平浪静

C. 万船齐放 D. 横渡长江

4.体会画波浪线语句的特点, 在后面的横线上仿写句子, 与前句构成排比。

5. 国庆期间, 到渡江战役纪念馆参观的游客络绎不绝, 当地日报的记者报道了这一情况。你认为下列选项中哪一项最适合作为记者报道该新闻的标题?( )

A. 追寻红色足迹, 抒发爱国情怀

B. 渡江战役纪念馆前市民、游客深情告白祖国

C. 国庆期间渡江战役纪念馆接待游客4 万余人

D. 国庆期间游客络绎不绝

6. 几名同学对新闻知识展开讨论。下列说法有误的一项是( )

A. 新闻写作需要尽快完成, 因为新闻具有时效性, 需要迅速及时地进行报道。

B. 要合理安排消息的内容, 消息一般包括标题、导语、主体、背景和结语五部分。

C. 导语很重要, 它常用简要的文字, 集中呈现最重要、最新鲜或最有特点的新闻事实。

D. 消息的正文通常采用“金字塔结构”, 按照时间顺序展开叙述。

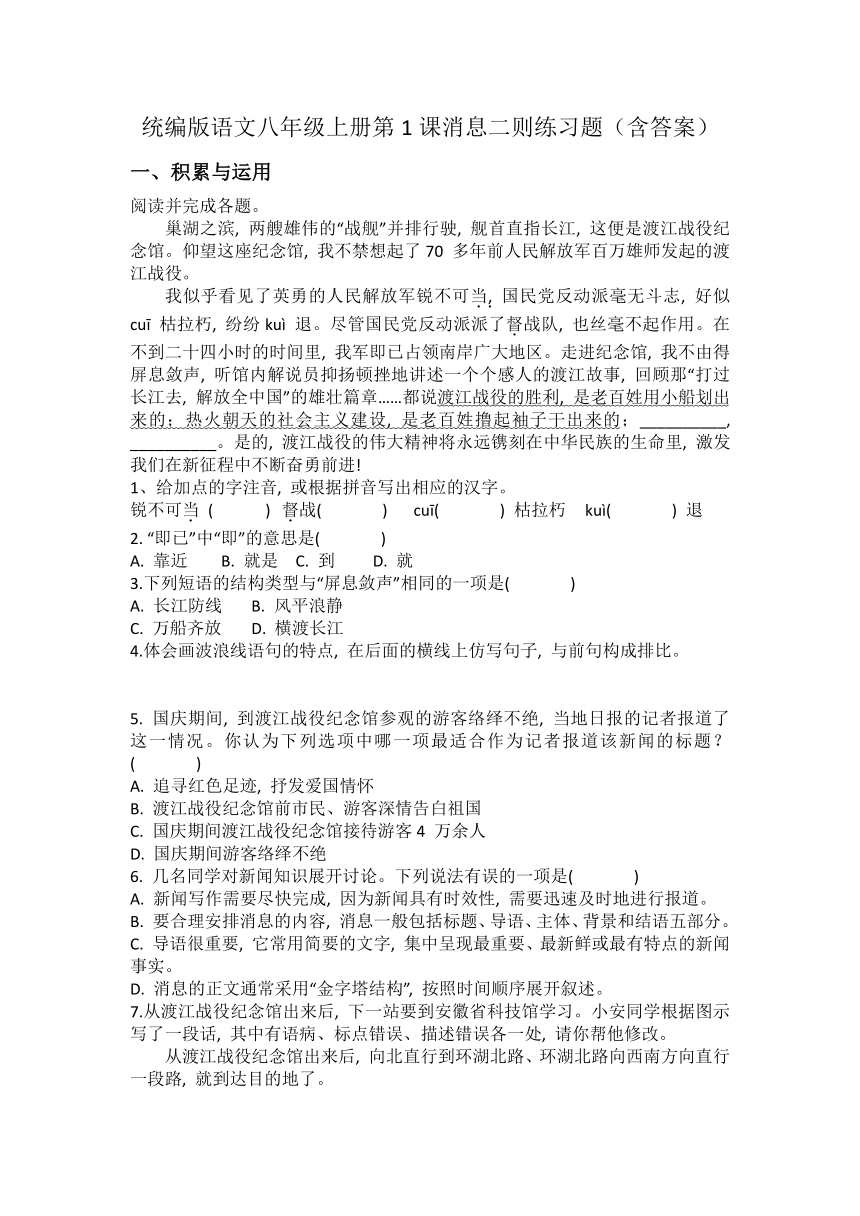

7.从渡江战役纪念馆出来后, 下一站要到安徽省科技馆学习。小安同学根据图示写了一段话, 其中有语病、标点错误、描述错误各一处, 请你帮他修改。

从渡江战役纪念馆出来后, 向北直行到环湖北路、环湖北路向西南方向直行一段路, 就到达目的地了。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

(新华社长江前线22日22时电)①人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。②西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。③20日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,24小时内即飞渡过30万人。④21日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。⑤至发电时止,该路35万人民解放军已渡过2/3,余部23日可渡完。⑥这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。⑦和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。⑧此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。⑨国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。⑩战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(11)汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。(12)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(13)我东路35万大军与西路同日同时发起渡江作战。(14)所有预定计划,都已实现。(15)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部23日可以渡完。(16)此处敌军抵抗较为顽强,然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(17)我军前锋,业已②切断镇江无锡段铁路线。

8.这则消息的“电头”是________,“导语”部分是第________句(只填序号)。主体部分是第________句。导语中揭示我军所向披靡、战绩辉煌的词语是________。主体部分中记录我军节节胜利的史实的一个四字成语是:________。

9.第⑤句能否改为:“现在,该路35万人民解放军已渡过多一半,剩下的23日可渡完。”为什么?第(16)句中“歼灭”与“击溃”,“占领”与“控制”这两组词在句中能换吗?为什么?

10.第(11)句中,战犯汤恩伯对长江防线作了两点判断,实际情况又如何呢?请从课文中找出相应的句子加以剖析。

11.“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。”其原因是什么?用自己的语言概述。(30字以内)

这篇新闻中属于议论的句子是哪几句?这些议论的作用是什么?

阅读下文,回答问题

1 新华社沈阳9 月17 日电 第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式, 17 日上午在沈阳抗美援朝烈士陵园举行, 88 位志愿军英烈在祖国大地安息。

2 安葬仪式在陵园下沉式纪念广场举行。10 时许, 军乐队奏响《思念曲》, 仪式正式开始。在解放军战士持枪护卫下, 礼兵护送志愿军烈士棺椁缓缓步入现场, 全场奏唱中华人民共和国国歌。

3 魂兮归来, 嘉名孔彰;魂兮归来, 万古流芳。退役军人事务部党组书记、部长裴金佳致祭文。全体人员向志愿军烈士三鞠躬, 27 名礼兵鸣枪12 响, 向英烈致以崇高的敬意。

4 《思念曲》再次奏响, 礼兵抬起志愿军烈士棺椁, 绕广场半周, 缓缓走向安葬地宫。全场人员肃穆站立, 凝视棺椁, 送别英雄。参加仪式的人们排起长队, 向烈士献花致敬, 并瞻仰烈士英名墙。

5 70 多年前, 由中华优秀儿女组成的中国人民志愿军, 肩负着人民的重托、民族的期望, 高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜, 雄赳赳、气昂昂, 跨过鸭绿江, 发扬伟大的爱国主义精神、革命英雄主义精神和国际主义精神, 同朝鲜人民和军队一道, 历经2 年零9 个月艰苦卓绝的浴血奋战, 赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

6 伟大的抗美援朝战争中, 19. 7 万多名英雄儿女为了人民、为了祖国、为了和平献出了宝贵的生命。截至2022 年, 中韩双方已连续9 年进行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接, 将913 位烈士遗骸接回祖国。【注】

13. 请为这则消息拟写一个醒目的标题。(不超过25 个字)

14. 请找出本则消息的导语, 并说说它的作用。

第⑤⑥段属于消息的哪一部分?有什么作用?

“截至2022 年, 中韩双方已连续9 年进行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接, 将913 位烈士遗骸接回祖国”中的“连续”一词能否删去?请说明理由。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

文本一:

肩膀

王愿坚

西天,一抹晚霞正在消退;远处丘陵的后面,淡淡的雾气慢慢地升腾起来。

通信员小秦望着前面茫茫的草地,摸着肩上的扁担,愁烦地想:“要不是它,也许早就赶上队伍了。”他轻轻地叹了口气,把扁担换了个肩,又吃力地向前走去。

这副担子,是两个钟头以前落到他的肩上的。

还是刚过正午不久,一阵突如其来的暴风雨,让他在离队处理伤口返回时走错了方向。当他顶风冒雨在烂泥里奔跑的时候,猛地撞到了这副担子上。这是两个不大的木箱,被棕绳紧紧地捆在一根小竹扁担上,里面装着不多的药品、纱布和几件医疗器械。就在担子前一米多远的泥塘里,它的主人——一位中年红军战士牺牲了。小秦含着眼泪,挑起了这副担子。

起初,他满怀信心地相信:他一定能挑着它赶上队伍,走到宿营地。但是,当他走了两个小时以后,他觉得自己肩上挑着的好像是两座山,肩膀被压得钻心地痛;两条腿软绵绵的,抬不起、迈不动,还直打绊子;路,似乎也忽然变得崎岖不平了。再加上寒冷和饥饿一齐袭来,他头晕得天旋地转,浑身一点儿劲也没有了。

他咬着牙,挺着脖筋,好不容易跨过了一段烂泥塘,跌跌撞撞地爬上了一块小高地。就在这时,他脚下被草根一绊,猛然摔倒了。他觉得浑身的骨头架子都散了,那抓着扁担的手一松,倒了下去。

小秦睡着了。朦胧间,听见有人说:“……怎么办?”

“带起走嘛!”答话的是个浓重的四川口音,“锻炼一下子,这娃儿会成为一个好战士的!”

小秦用力睁开了眼睛,发现自己正在一个人的怀里躺着呢——一位同志一只手把他抱在怀里,另一只手在他额角上轻轻抚摸着。他仰脸望去,只见这位同志已经不年轻了。一张饱经风霜的脸,宽阔的额角上刻着几条深深的纹路。大约好些日子没有刮脸了,敦厚的嘴唇上生着一抹浓密的胡茬。尤其吸引他的,是那两道平直的一字眉下那双炯炯有神的眼睛。

“醒了!”那同志微微一笑,那双眼睛更温和、更慈祥了。他向旁边的战士问道:“做好了没有?”

“好了。”一个背着驳壳枪的战士端着一个小搪瓷碗走过来。

那位老同志接过碗,放在嘴边试了试,又轻轻地吹了吹,然后慢慢送到小秦嘴边。碗里,是加上青稞面粉煮的野菜汤。小秦吃着却是那样香甜。看着他狼吞虎咽的样子,那位老同志亲切地问道:“小鬼,你怎么掉队啦?”小秦边吃汤边简要地把事情的经过说了说。

“对,那是一个好战士啊!”老同志深情地点了点头,“小鬼,你也是个好同志。看!你接过来,又把它挑了那么远。”得到了老同志的夸奖,小秦不好意思地笑了笑。

“可是,”老同志亲切地摸着小秦的臂膀,又问了,“你为什么不继续往前走了呢?”“我,我想歇歇。”小秦坦白地说。

“噢,想歇歇?”老同志指了指木箱,“那么,这东西怎么办呢?”

“这……”小秦觉出自己有什么地方不对了,他嗫嚅着说,“我一点儿劲也没有了……”

“不!”老同志收敛了笑容,慢慢地摇了摇头,“你有劲,知道吗?你有很多很多的劲。”

老同志没再说什么,把他扶着站起来,从背驳壳枪的战士手里拿过一个皮盒子,慢慢打开,拿出了一架望远镜,调整了一下距离,然后递给了他。

他把镜子举在眼前,向着部队前进的方向望去。夜幕垂下的天际,现出了点点火光。他高兴地跳着叫起来:“篝火!”

“对,那里就是今天的目的地。”老同志把一只大手搭在小秦肩头上,轻声地说,“篝火后边是什么地方呢?”

小秦仔细地看了半天,摇了摇头。

“看不见吗?”老同志笑了,“那里,是草地的边边。再往前,是陕北革命根据地——那里,就是我们明天、后天的目标。”

“陕北?”

“对,陕北。”老同志深情地重复了一句,“党中央带着红一方面军,去年就到了那里。现在,毛主席正在等着你,等着我,等着我们大家呢!”他那双搭在小秦肩头上的大手按得更重了,“在那里,有好多好多事情正等着我们去做啊!”

小秦觉得这些话,像眼前的镜子一样,为他显现了未来的目标。这些话,像只看不见的大手,在推着他,拉着他,向一个新的天地前进。他放下望远镜,激动地望着这位老同志。

“小鬼,要鼓起劲来,继续前进!要知道,将来,革命的将来,属于你们,也依靠着你们哪!”

话,一下子钻进了这个小红军战士的心,引起了他深沉的思索。

就在他想着的工夫,同志们已经收拾好行装,准备上路了。这时,小秦又看到了那双温和而又慈祥的眼睛。只见,那位老同志弯腰抄起了扁担,放到自己的肩上。他挑着颤悠悠的担子走了几步,又转过身来,向小秦说道:“小同志,赶上前去呀,不要掉队!”说完,他挑着担子,迈开大步在队伍的前头走着。那魁梧的身躯和宽阔的肩膀那么结实,那么健壮。仿佛就靠这个坚强的人的带动,整个队伍才走向前去。

这时候,一个干部模样的人迎面跑步过来,向那位老同志敬了个礼,又朝小秦这边跑来。

小秦不禁向干部问道:“前头那个挑担子的同志是谁呀?”

“嘿,你这小鬼!”干部笑了,“那是我们的朱总司令啊!”

“啊,是他?!”小秦怔住了。刚才,那使他感到温暖、引导着他奋力向前的那些情景和那些话,又重新清晰地浮现出来,占满了他的心胸。

小秦赶上去,紧紧地抓住了扁担。

“我说你有劲嘛!”朱总司令爱怜地摸了摸小秦的肩膀,把扁担搁上去,“好,挑着吧!肩膀,挑重担子的肩膀,就是在前进的路上磨出来的!”

小秦把肩上的担子扶稳了。就在这一霎时,他又看到了那双眼睛。那眼睛是那么温和,那么慈祥。

小秦挑着担子,望着朱总司令那健壮的背影,踏着前边的脚印,大步走着。就在这时,他明白了:这副担子本来就是属于他的。现在是他的,将来也是他的。

1977年5月30日

(节选自《王愿坚小说集》,有删减)

文本二:

一个优秀的短篇小说作家,必然对他的文体有一种独到的领悟和把握。王愿坚在观看杂技表演时,真正领悟了短篇小说的艺术规律:“那是一张直径不过一公尺的小圆桌,两个姑娘穿着旱冰鞋在上边翩翩起舞。她们溜冰动作那么从容自如,情绪那么饱满酣畅,比起在北海和昆明湖的冰场上毫不逊色。然而,也正是因为她们是在舞台上,在这一张小圆桌上,尊重了小小桌面的局限,她们的表演更凝练,也更美妙、更动人,成了艺术。于是,在讲了这个节目和我的感受之后,我说:这就是短篇小说。”一百个作家就会有一百种短篇小说的感悟。王愿坚的这一感知,揣摸到的是短篇小说的“局限空间”和表演者的“美妙创造”。

(节选自段崇轩《雕塑“信仰”的形象——重读王愿坚的短篇小说》)

17.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.从现场的情况看,中年红军战士在陷进烂泥之前的一霎,还拼尽全力,把担子扔到了泥潭边上,这样,担子不仅保住了,还成了预示危险的标志。

B.文中画线句用“接”“放”“试”“吹”“送”几个连续的动词,生动准确地写出了朱总司令体贴入微地照顾小秦的情景,表现了朱总司令的细心、耐心和对革命战士无微不至的爱护和关心。

C.“那么,这东西怎么办呢?”这句话体现了朱总司令对药箱中物品的珍视,还有对小秦没有继续往前走的责备。

D.小说多次写到朱总司令那双“温和、慈祥”的眼睛,不仅突出朱总司令和蔼的形象,并且表达出作者对他的景仰和爱戴之情。

18.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头的环境描写点出了故事发生的时间,创设了氛围,又衬托出小秦掉队后的孤独烦恼。

B.小说写小秦猛然摔倒后倒下睡着了,主要是为了突出他寒冷饥饿之下无法再坚持继续往前走。

C.文中将朱司令的话比作“大手”,运用了比喻的修辞,生动形象地写出了朱总司令的话给小秦巨大的鼓舞和力量。

D.文章叙述了小秦掉队后与朱总司令相遇的故事,这样的故事在整个长征途中并非大事件,却能以小见大,反映深刻的主题。

19.被救后,小秦的思想认识随着老同志的话语而逐步地发生了变化,请结合文中相关部分简要分析。

20.文本二指出,王愿坚对短篇小说的感悟,“揣摸到的是短篇小说的‘局限空间’和表演者的‘美妙创造’”,请结合文本一简要分析。

三 微写作

21. 育才中学开展了“爱我包河”志愿导游活动。李华是志愿者, 因口才出众, 被分到骆岗公园的志愿导游组, 此时他正在平面图前, 向游客们进行介绍。请你根据下面的平面图及相关内容写一段导游词。

位置:合肥包河区

前身:合肥骆岗机场

总面积:12.7 平方千米

公园绿地面积:11.45 平方千米

展园:38 个

其中安徽城市园:5 个

答案

1、dāng dū 摧 溃 2.D 3.B 4.示例:改革开放的历史伟业 是老百姓满怀热血与激情创造出来的 5.C 6.D 7.示例:从渡江战役纪念馆出来后,向南直行到环湖北路,

沿着环湖北路向西南方向直行一段路,就到达目的地了。

8.(新华社长江前线22日22时电)①②、③—(17)冲破敌阵、横渡长江 锐不可当

9.⑤句不能这样更改。“现在”与“至发电时止”比,不如后者概念确切;“多一半”与“2/3”比,表达含混,模糊不清;“剩下的”所指不明(是人?是物?),“余部”是军事术语,贴切,得体。(16)句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指“拥有主动权。”这两组词的后一个在程度上都不如前者深,当然不能互换。

10.“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的”,课文中相应的句子是“此处敌军抵抗较为顽强”,但在“21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌。”说明敌军外强中干,逃脱不了灭亡的命运、汤恩伯认为“弱点只存在于南京九江一线”,课文中相应的句子是“我军所遇之抵抗,甚为微弱”,便说明敌军不堪一击,反衬我人民解放军英勇善战,决胜千里。用事实说明我军的胜利已成定局。国民党大势已去,即使是非常坚固的防线也无济于事,任何人也无法改变当时的局势。

11.我军锐不可当(或英勇善战)国民党拒签和平协定,敌军厌战。(此题意思对即可。) 12.⑧⑨句 揭示事物本质,长我军士气,灭敌人威风,增强文章的思想性。

13.示例:第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式在沈阳举行

14.第九批在韩中国人民志愿军……祖国大地安息。作用:用简洁的语言交代了新闻事件。

15.第⑤⑥段属于消息的背景部分。作用:主要交代了烈士壮烈牺牲的原因和意义,让读者更好地了解消息的前因后果,增加对烈士们的敬仰之情,突出主题,也使消息的结构更加完整。

16.不能删去。“连续”是“一个接一个”的意思,表明一直持续,中间没有间断,这个词用在句中表明从2014年一直到2022年,中间没有间断过。如果删去,表意就不准确了。“连续”一词体现了消息语言的准确性。

17.C

18.B

19.①在老同志问他为什么不继续往前走,东西怎么办之后,小秦发觉自己似乎有不对之处,但还是为自己找原因。

②在老同志鼓舞他,以前行的目标和革命的将来引导他之后,小秦开始思索自己的行为及革命的将来(或思索自己对革命的责任;或觉得自己应该奋力向前)(老同志的话中,有写到“前行的目标”或“革命的将来”均可得分。)

③老同志以挑重担子的肩膀是在前进的路上磨出来的话,让小秦明白了自己肩上的责任。

20.(1)短篇小说的“局限空间”指的是短篇小说篇幅短小给作家的限制。

(2)表演者的“美妙创造”指的是作家在短小的篇幅中进行的艺术创造。

①从选材上看。小说只是选取几个具有典型意义的片段,通过紧凑的情节,集中地表现主题。(或小说主要叙述朱总司令救助教育小秦这一短小精炼的故事,集中而鲜明地表现主题。)

②从结构上看。小说设置小秦摔倒睡着后被朱总司令救助这一巧合,把前后情节巧妙地缝合在一起,有效地服务主题。

③从塑造人物上看。小说选取最能表现人物的细节,以点带面,凸显朱总司令的高尚品德。

④从叙事视角的选择上看,文章通过“小秦”这一小战士的视角,串起了几个片段,压缩了作品的篇幅,使文章情节更紧凑集中。(或:文章选择“小秦”这一有限视角,有助于剪裁故事、突出重点,使文章情节更紧凑集中。)

21、示例:各位游客,大家好!我是你们的导游李华。今天,我们将一起探索位于合肥包河区的骆岗公园。这个公园的前身是合肥骆岗机场,总面积达12.7平方千米,公园绿地面积为11.45平方千米,拥有38个展园,其中包括五个安徽城市园。大家请看这幅平面图,它清晰地展示了公园的整体布局。我们可以看到,公园内有多条蜿蜒的小径,它们将带领我们穿越各个展园,欣赏到各种美丽的景色。接下来,我们将参观安徽城市园。这里共有5个安徽城市园,每个安徽城市园都有其独特的风格和特色。我期待大家在今天的旅程中都能收获满满的快乐和知识,祝大家旅途愉快!

积累与运用

阅读并完成各题。

巢湖之滨, 两艘雄伟的“战舰”并排行驶, 舰首直指长江, 这便是渡江战役纪念馆。仰望这座纪念馆, 我不禁想起了70 多年前人民解放军百万雄师发起的渡江战役。

我似乎看见了英勇的人民解放军锐不可当, 国民党反动派毫无斗志, 好似cuī 枯拉朽, 纷纷kuì 退。尽管国民党反动派派了督战队, 也丝毫不起作用。在不到二十四小时的时间里, 我军即已占领南岸广大地区。走进纪念馆, 我不由得屏息敛声, 听馆内解说员抑扬顿挫地讲述一个个感人的渡江故事, 回顾那“打过长江去, 解放全中国”的雄壮篇章……都说渡江战役的胜利, 是老百姓用小船划出来的;热火朝天的社会主义建设, 是老百姓撸起袖子干出来的;__________, __________。是的, 渡江战役的伟大精神将永远镌刻在中华民族的生命里, 激发我们在新征程中不断奋勇前进!

1、给加点的字注音, 或根据拼音写出相应的汉字。

锐不可当 ( ) 督战( ) cuī( ) 枯拉朽 kuì( ) 退

2. “即已”中“即”的意思是( )

A. 靠近 B. 就是 C. 到 D. 就

3.下列短语的结构类型与“屏息敛声”相同的一项是( )

A. 长江防线 B. 风平浪静

C. 万船齐放 D. 横渡长江

4.体会画波浪线语句的特点, 在后面的横线上仿写句子, 与前句构成排比。

5. 国庆期间, 到渡江战役纪念馆参观的游客络绎不绝, 当地日报的记者报道了这一情况。你认为下列选项中哪一项最适合作为记者报道该新闻的标题?( )

A. 追寻红色足迹, 抒发爱国情怀

B. 渡江战役纪念馆前市民、游客深情告白祖国

C. 国庆期间渡江战役纪念馆接待游客4 万余人

D. 国庆期间游客络绎不绝

6. 几名同学对新闻知识展开讨论。下列说法有误的一项是( )

A. 新闻写作需要尽快完成, 因为新闻具有时效性, 需要迅速及时地进行报道。

B. 要合理安排消息的内容, 消息一般包括标题、导语、主体、背景和结语五部分。

C. 导语很重要, 它常用简要的文字, 集中呈现最重要、最新鲜或最有特点的新闻事实。

D. 消息的正文通常采用“金字塔结构”, 按照时间顺序展开叙述。

7.从渡江战役纪念馆出来后, 下一站要到安徽省科技馆学习。小安同学根据图示写了一段话, 其中有语病、标点错误、描述错误各一处, 请你帮他修改。

从渡江战役纪念馆出来后, 向北直行到环湖北路、环湖北路向西南方向直行一段路, 就到达目的地了。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

(新华社长江前线22日22时电)①人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。②西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。③20日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,24小时内即飞渡过30万人。④21日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。⑤至发电时止,该路35万人民解放军已渡过2/3,余部23日可渡完。⑥这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。⑦和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。⑧此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。⑨国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。⑩战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(11)汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。(12)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(13)我东路35万大军与西路同日同时发起渡江作战。(14)所有预定计划,都已实现。(15)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部23日可以渡完。(16)此处敌军抵抗较为顽强,然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(17)我军前锋,业已②切断镇江无锡段铁路线。

8.这则消息的“电头”是________,“导语”部分是第________句(只填序号)。主体部分是第________句。导语中揭示我军所向披靡、战绩辉煌的词语是________。主体部分中记录我军节节胜利的史实的一个四字成语是:________。

9.第⑤句能否改为:“现在,该路35万人民解放军已渡过多一半,剩下的23日可渡完。”为什么?第(16)句中“歼灭”与“击溃”,“占领”与“控制”这两组词在句中能换吗?为什么?

10.第(11)句中,战犯汤恩伯对长江防线作了两点判断,实际情况又如何呢?请从课文中找出相应的句子加以剖析。

11.“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。”其原因是什么?用自己的语言概述。(30字以内)

这篇新闻中属于议论的句子是哪几句?这些议论的作用是什么?

阅读下文,回答问题

1 新华社沈阳9 月17 日电 第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式, 17 日上午在沈阳抗美援朝烈士陵园举行, 88 位志愿军英烈在祖国大地安息。

2 安葬仪式在陵园下沉式纪念广场举行。10 时许, 军乐队奏响《思念曲》, 仪式正式开始。在解放军战士持枪护卫下, 礼兵护送志愿军烈士棺椁缓缓步入现场, 全场奏唱中华人民共和国国歌。

3 魂兮归来, 嘉名孔彰;魂兮归来, 万古流芳。退役军人事务部党组书记、部长裴金佳致祭文。全体人员向志愿军烈士三鞠躬, 27 名礼兵鸣枪12 响, 向英烈致以崇高的敬意。

4 《思念曲》再次奏响, 礼兵抬起志愿军烈士棺椁, 绕广场半周, 缓缓走向安葬地宫。全场人员肃穆站立, 凝视棺椁, 送别英雄。参加仪式的人们排起长队, 向烈士献花致敬, 并瞻仰烈士英名墙。

5 70 多年前, 由中华优秀儿女组成的中国人民志愿军, 肩负着人民的重托、民族的期望, 高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜, 雄赳赳、气昂昂, 跨过鸭绿江, 发扬伟大的爱国主义精神、革命英雄主义精神和国际主义精神, 同朝鲜人民和军队一道, 历经2 年零9 个月艰苦卓绝的浴血奋战, 赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

6 伟大的抗美援朝战争中, 19. 7 万多名英雄儿女为了人民、为了祖国、为了和平献出了宝贵的生命。截至2022 年, 中韩双方已连续9 年进行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接, 将913 位烈士遗骸接回祖国。【注】

13. 请为这则消息拟写一个醒目的标题。(不超过25 个字)

14. 请找出本则消息的导语, 并说说它的作用。

第⑤⑥段属于消息的哪一部分?有什么作用?

“截至2022 年, 中韩双方已连续9 年进行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接, 将913 位烈士遗骸接回祖国”中的“连续”一词能否删去?请说明理由。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

文本一:

肩膀

王愿坚

西天,一抹晚霞正在消退;远处丘陵的后面,淡淡的雾气慢慢地升腾起来。

通信员小秦望着前面茫茫的草地,摸着肩上的扁担,愁烦地想:“要不是它,也许早就赶上队伍了。”他轻轻地叹了口气,把扁担换了个肩,又吃力地向前走去。

这副担子,是两个钟头以前落到他的肩上的。

还是刚过正午不久,一阵突如其来的暴风雨,让他在离队处理伤口返回时走错了方向。当他顶风冒雨在烂泥里奔跑的时候,猛地撞到了这副担子上。这是两个不大的木箱,被棕绳紧紧地捆在一根小竹扁担上,里面装着不多的药品、纱布和几件医疗器械。就在担子前一米多远的泥塘里,它的主人——一位中年红军战士牺牲了。小秦含着眼泪,挑起了这副担子。

起初,他满怀信心地相信:他一定能挑着它赶上队伍,走到宿营地。但是,当他走了两个小时以后,他觉得自己肩上挑着的好像是两座山,肩膀被压得钻心地痛;两条腿软绵绵的,抬不起、迈不动,还直打绊子;路,似乎也忽然变得崎岖不平了。再加上寒冷和饥饿一齐袭来,他头晕得天旋地转,浑身一点儿劲也没有了。

他咬着牙,挺着脖筋,好不容易跨过了一段烂泥塘,跌跌撞撞地爬上了一块小高地。就在这时,他脚下被草根一绊,猛然摔倒了。他觉得浑身的骨头架子都散了,那抓着扁担的手一松,倒了下去。

小秦睡着了。朦胧间,听见有人说:“……怎么办?”

“带起走嘛!”答话的是个浓重的四川口音,“锻炼一下子,这娃儿会成为一个好战士的!”

小秦用力睁开了眼睛,发现自己正在一个人的怀里躺着呢——一位同志一只手把他抱在怀里,另一只手在他额角上轻轻抚摸着。他仰脸望去,只见这位同志已经不年轻了。一张饱经风霜的脸,宽阔的额角上刻着几条深深的纹路。大约好些日子没有刮脸了,敦厚的嘴唇上生着一抹浓密的胡茬。尤其吸引他的,是那两道平直的一字眉下那双炯炯有神的眼睛。

“醒了!”那同志微微一笑,那双眼睛更温和、更慈祥了。他向旁边的战士问道:“做好了没有?”

“好了。”一个背着驳壳枪的战士端着一个小搪瓷碗走过来。

那位老同志接过碗,放在嘴边试了试,又轻轻地吹了吹,然后慢慢送到小秦嘴边。碗里,是加上青稞面粉煮的野菜汤。小秦吃着却是那样香甜。看着他狼吞虎咽的样子,那位老同志亲切地问道:“小鬼,你怎么掉队啦?”小秦边吃汤边简要地把事情的经过说了说。

“对,那是一个好战士啊!”老同志深情地点了点头,“小鬼,你也是个好同志。看!你接过来,又把它挑了那么远。”得到了老同志的夸奖,小秦不好意思地笑了笑。

“可是,”老同志亲切地摸着小秦的臂膀,又问了,“你为什么不继续往前走了呢?”“我,我想歇歇。”小秦坦白地说。

“噢,想歇歇?”老同志指了指木箱,“那么,这东西怎么办呢?”

“这……”小秦觉出自己有什么地方不对了,他嗫嚅着说,“我一点儿劲也没有了……”

“不!”老同志收敛了笑容,慢慢地摇了摇头,“你有劲,知道吗?你有很多很多的劲。”

老同志没再说什么,把他扶着站起来,从背驳壳枪的战士手里拿过一个皮盒子,慢慢打开,拿出了一架望远镜,调整了一下距离,然后递给了他。

他把镜子举在眼前,向着部队前进的方向望去。夜幕垂下的天际,现出了点点火光。他高兴地跳着叫起来:“篝火!”

“对,那里就是今天的目的地。”老同志把一只大手搭在小秦肩头上,轻声地说,“篝火后边是什么地方呢?”

小秦仔细地看了半天,摇了摇头。

“看不见吗?”老同志笑了,“那里,是草地的边边。再往前,是陕北革命根据地——那里,就是我们明天、后天的目标。”

“陕北?”

“对,陕北。”老同志深情地重复了一句,“党中央带着红一方面军,去年就到了那里。现在,毛主席正在等着你,等着我,等着我们大家呢!”他那双搭在小秦肩头上的大手按得更重了,“在那里,有好多好多事情正等着我们去做啊!”

小秦觉得这些话,像眼前的镜子一样,为他显现了未来的目标。这些话,像只看不见的大手,在推着他,拉着他,向一个新的天地前进。他放下望远镜,激动地望着这位老同志。

“小鬼,要鼓起劲来,继续前进!要知道,将来,革命的将来,属于你们,也依靠着你们哪!”

话,一下子钻进了这个小红军战士的心,引起了他深沉的思索。

就在他想着的工夫,同志们已经收拾好行装,准备上路了。这时,小秦又看到了那双温和而又慈祥的眼睛。只见,那位老同志弯腰抄起了扁担,放到自己的肩上。他挑着颤悠悠的担子走了几步,又转过身来,向小秦说道:“小同志,赶上前去呀,不要掉队!”说完,他挑着担子,迈开大步在队伍的前头走着。那魁梧的身躯和宽阔的肩膀那么结实,那么健壮。仿佛就靠这个坚强的人的带动,整个队伍才走向前去。

这时候,一个干部模样的人迎面跑步过来,向那位老同志敬了个礼,又朝小秦这边跑来。

小秦不禁向干部问道:“前头那个挑担子的同志是谁呀?”

“嘿,你这小鬼!”干部笑了,“那是我们的朱总司令啊!”

“啊,是他?!”小秦怔住了。刚才,那使他感到温暖、引导着他奋力向前的那些情景和那些话,又重新清晰地浮现出来,占满了他的心胸。

小秦赶上去,紧紧地抓住了扁担。

“我说你有劲嘛!”朱总司令爱怜地摸了摸小秦的肩膀,把扁担搁上去,“好,挑着吧!肩膀,挑重担子的肩膀,就是在前进的路上磨出来的!”

小秦把肩上的担子扶稳了。就在这一霎时,他又看到了那双眼睛。那眼睛是那么温和,那么慈祥。

小秦挑着担子,望着朱总司令那健壮的背影,踏着前边的脚印,大步走着。就在这时,他明白了:这副担子本来就是属于他的。现在是他的,将来也是他的。

1977年5月30日

(节选自《王愿坚小说集》,有删减)

文本二:

一个优秀的短篇小说作家,必然对他的文体有一种独到的领悟和把握。王愿坚在观看杂技表演时,真正领悟了短篇小说的艺术规律:“那是一张直径不过一公尺的小圆桌,两个姑娘穿着旱冰鞋在上边翩翩起舞。她们溜冰动作那么从容自如,情绪那么饱满酣畅,比起在北海和昆明湖的冰场上毫不逊色。然而,也正是因为她们是在舞台上,在这一张小圆桌上,尊重了小小桌面的局限,她们的表演更凝练,也更美妙、更动人,成了艺术。于是,在讲了这个节目和我的感受之后,我说:这就是短篇小说。”一百个作家就会有一百种短篇小说的感悟。王愿坚的这一感知,揣摸到的是短篇小说的“局限空间”和表演者的“美妙创造”。

(节选自段崇轩《雕塑“信仰”的形象——重读王愿坚的短篇小说》)

17.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.从现场的情况看,中年红军战士在陷进烂泥之前的一霎,还拼尽全力,把担子扔到了泥潭边上,这样,担子不仅保住了,还成了预示危险的标志。

B.文中画线句用“接”“放”“试”“吹”“送”几个连续的动词,生动准确地写出了朱总司令体贴入微地照顾小秦的情景,表现了朱总司令的细心、耐心和对革命战士无微不至的爱护和关心。

C.“那么,这东西怎么办呢?”这句话体现了朱总司令对药箱中物品的珍视,还有对小秦没有继续往前走的责备。

D.小说多次写到朱总司令那双“温和、慈祥”的眼睛,不仅突出朱总司令和蔼的形象,并且表达出作者对他的景仰和爱戴之情。

18.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头的环境描写点出了故事发生的时间,创设了氛围,又衬托出小秦掉队后的孤独烦恼。

B.小说写小秦猛然摔倒后倒下睡着了,主要是为了突出他寒冷饥饿之下无法再坚持继续往前走。

C.文中将朱司令的话比作“大手”,运用了比喻的修辞,生动形象地写出了朱总司令的话给小秦巨大的鼓舞和力量。

D.文章叙述了小秦掉队后与朱总司令相遇的故事,这样的故事在整个长征途中并非大事件,却能以小见大,反映深刻的主题。

19.被救后,小秦的思想认识随着老同志的话语而逐步地发生了变化,请结合文中相关部分简要分析。

20.文本二指出,王愿坚对短篇小说的感悟,“揣摸到的是短篇小说的‘局限空间’和表演者的‘美妙创造’”,请结合文本一简要分析。

三 微写作

21. 育才中学开展了“爱我包河”志愿导游活动。李华是志愿者, 因口才出众, 被分到骆岗公园的志愿导游组, 此时他正在平面图前, 向游客们进行介绍。请你根据下面的平面图及相关内容写一段导游词。

位置:合肥包河区

前身:合肥骆岗机场

总面积:12.7 平方千米

公园绿地面积:11.45 平方千米

展园:38 个

其中安徽城市园:5 个

答案

1、dāng dū 摧 溃 2.D 3.B 4.示例:改革开放的历史伟业 是老百姓满怀热血与激情创造出来的 5.C 6.D 7.示例:从渡江战役纪念馆出来后,向南直行到环湖北路,

沿着环湖北路向西南方向直行一段路,就到达目的地了。

8.(新华社长江前线22日22时电)①②、③—(17)冲破敌阵、横渡长江 锐不可当

9.⑤句不能这样更改。“现在”与“至发电时止”比,不如后者概念确切;“多一半”与“2/3”比,表达含混,模糊不清;“剩下的”所指不明(是人?是物?),“余部”是军事术语,贴切,得体。(16)句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指“拥有主动权。”这两组词的后一个在程度上都不如前者深,当然不能互换。

10.“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的”,课文中相应的句子是“此处敌军抵抗较为顽强”,但在“21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌。”说明敌军外强中干,逃脱不了灭亡的命运、汤恩伯认为“弱点只存在于南京九江一线”,课文中相应的句子是“我军所遇之抵抗,甚为微弱”,便说明敌军不堪一击,反衬我人民解放军英勇善战,决胜千里。用事实说明我军的胜利已成定局。国民党大势已去,即使是非常坚固的防线也无济于事,任何人也无法改变当时的局势。

11.我军锐不可当(或英勇善战)国民党拒签和平协定,敌军厌战。(此题意思对即可。) 12.⑧⑨句 揭示事物本质,长我军士气,灭敌人威风,增强文章的思想性。

13.示例:第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式在沈阳举行

14.第九批在韩中国人民志愿军……祖国大地安息。作用:用简洁的语言交代了新闻事件。

15.第⑤⑥段属于消息的背景部分。作用:主要交代了烈士壮烈牺牲的原因和意义,让读者更好地了解消息的前因后果,增加对烈士们的敬仰之情,突出主题,也使消息的结构更加完整。

16.不能删去。“连续”是“一个接一个”的意思,表明一直持续,中间没有间断,这个词用在句中表明从2014年一直到2022年,中间没有间断过。如果删去,表意就不准确了。“连续”一词体现了消息语言的准确性。

17.C

18.B

19.①在老同志问他为什么不继续往前走,东西怎么办之后,小秦发觉自己似乎有不对之处,但还是为自己找原因。

②在老同志鼓舞他,以前行的目标和革命的将来引导他之后,小秦开始思索自己的行为及革命的将来(或思索自己对革命的责任;或觉得自己应该奋力向前)(老同志的话中,有写到“前行的目标”或“革命的将来”均可得分。)

③老同志以挑重担子的肩膀是在前进的路上磨出来的话,让小秦明白了自己肩上的责任。

20.(1)短篇小说的“局限空间”指的是短篇小说篇幅短小给作家的限制。

(2)表演者的“美妙创造”指的是作家在短小的篇幅中进行的艺术创造。

①从选材上看。小说只是选取几个具有典型意义的片段,通过紧凑的情节,集中地表现主题。(或小说主要叙述朱总司令救助教育小秦这一短小精炼的故事,集中而鲜明地表现主题。)

②从结构上看。小说设置小秦摔倒睡着后被朱总司令救助这一巧合,把前后情节巧妙地缝合在一起,有效地服务主题。

③从塑造人物上看。小说选取最能表现人物的细节,以点带面,凸显朱总司令的高尚品德。

④从叙事视角的选择上看,文章通过“小秦”这一小战士的视角,串起了几个片段,压缩了作品的篇幅,使文章情节更紧凑集中。(或:文章选择“小秦”这一有限视角,有助于剪裁故事、突出重点,使文章情节更紧凑集中。)

21、示例:各位游客,大家好!我是你们的导游李华。今天,我们将一起探索位于合肥包河区的骆岗公园。这个公园的前身是合肥骆岗机场,总面积达12.7平方千米,公园绿地面积为11.45平方千米,拥有38个展园,其中包括五个安徽城市园。大家请看这幅平面图,它清晰地展示了公园的整体布局。我们可以看到,公园内有多条蜿蜒的小径,它们将带领我们穿越各个展园,欣赏到各种美丽的景色。接下来,我们将参观安徽城市园。这里共有5个安徽城市园,每个安徽城市园都有其独特的风格和特色。我期待大家在今天的旅程中都能收获满满的快乐和知识,祝大家旅途愉快!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读