1.3 人类活动对自然灾害的影响 课件(共29张)

文档属性

| 名称 | 1.3 人类活动对自然灾害的影响 课件(共29张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-30 17:15:53 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。选修五 第一章

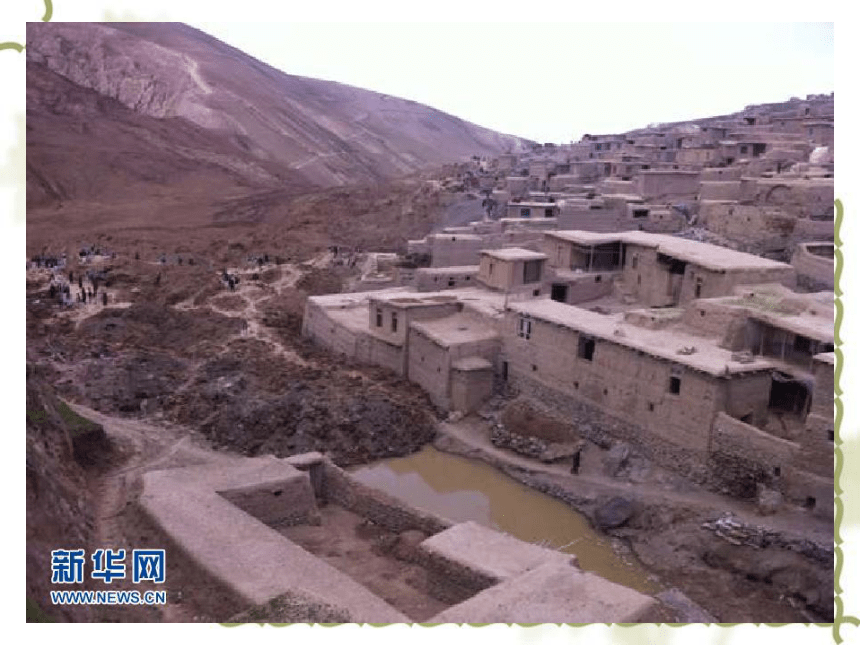

第三节:人类活动对自然灾害的影响zxxk当地时间2014年5月2日,阿富汗东北部巴达赫尚省发生山体滑坡,巴达赫尚省官员证实至少有350人死亡,2500人失踪 目标定位

了解:1.灾情的历史发展变化。

2.人类活动对受灾体易损程度的影响。

掌握:1.人类活动影响地表环境的稳定性。

2.人类活动对灾情的作用及其原因。

应用:分析人类活动对灾情的“放大”和“缩小”作用。

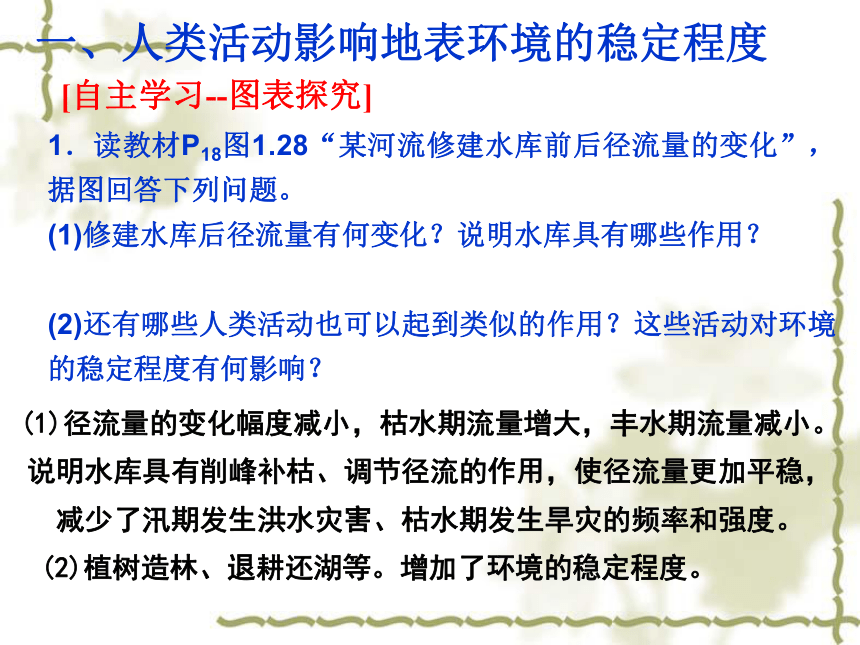

1.读教材P18图1.28“某河流修建水库前后径流量的变化”,据图回答下列问题。

(1)修建水库后径流量有何变化?说明水库具有哪些作用?

(2)还有哪些人类活动也可以起到类似的作用?这些活动对环境的稳定程度有何影响?

[自主学习--图表探究]

(1)径流量的变化幅度减小,枯水期流量增大,丰水期流量减小。说明水库具有削峰补枯、调节径流的作用,使径流量更加平稳,减少了汛期发生洪水灾害、枯水期发生旱灾的频率和强度。

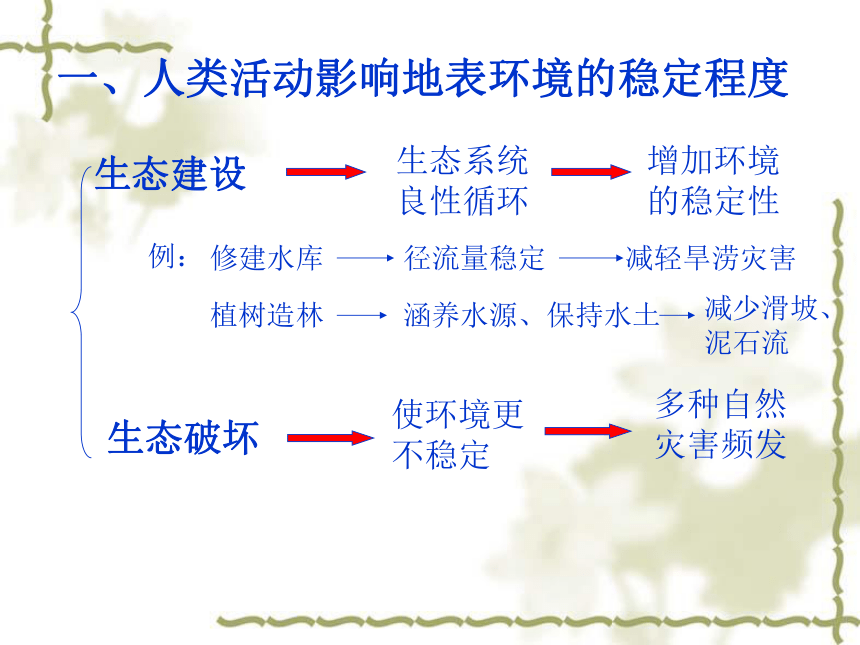

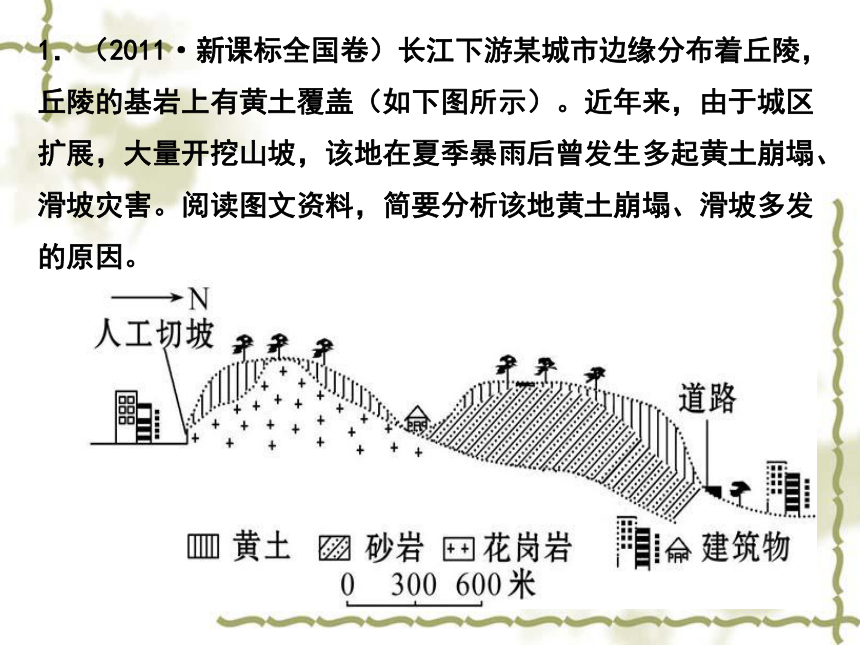

(2)植树造林、退耕还湖等。增加了环境的稳定程度。一、人类活动影响地表环境的稳定程度一、人类活动影响地表环境的稳定程度 生态建设 生态系统良性循环 增加环境的稳定性 生态破坏 使环境更不稳定 多种自然灾害频发 例:修建水库径流量稳定减轻旱涝灾害植树造林涵养水源、保持水土减少滑坡、泥石流zxxk1.(2011·新课标全国卷)长江下游某城市边缘分布着丘陵,丘陵的基岩上有黄土覆盖(如下图所示)。近年来,由于城区扩展,大量开挖山坡,该地在夏季暴雨后曾发生多起黄土崩塌、滑坡灾害。阅读图文资料,简要分析该地黄土崩塌、滑坡多发的原因。答案:

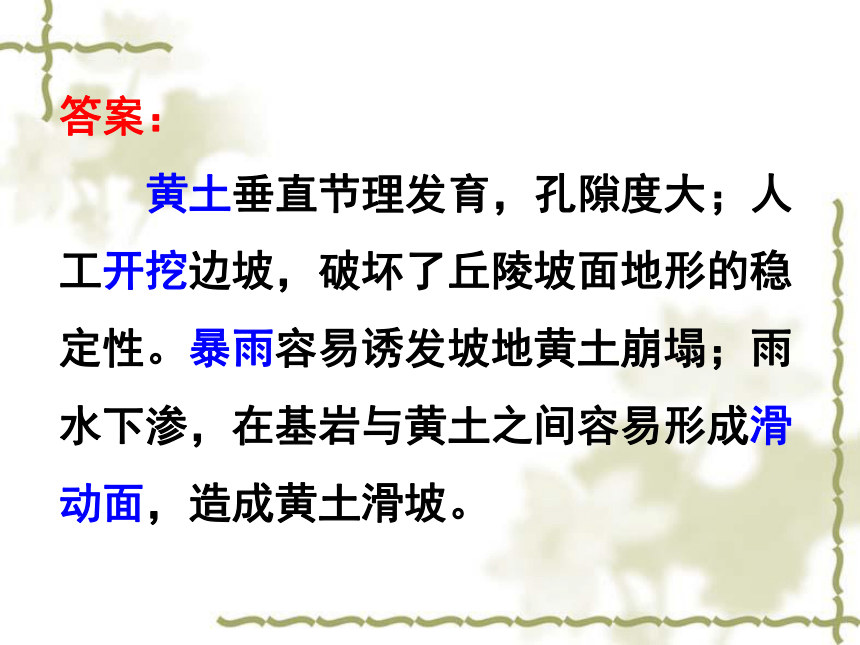

黄土垂直节理发育,孔隙度大;人工开挖边坡,破坏了丘陵坡面地形的稳定性。暴雨容易诱发坡地黄土崩塌;雨水下渗,在基岩与黄土之间容易形成滑动面,造成黄土滑坡。

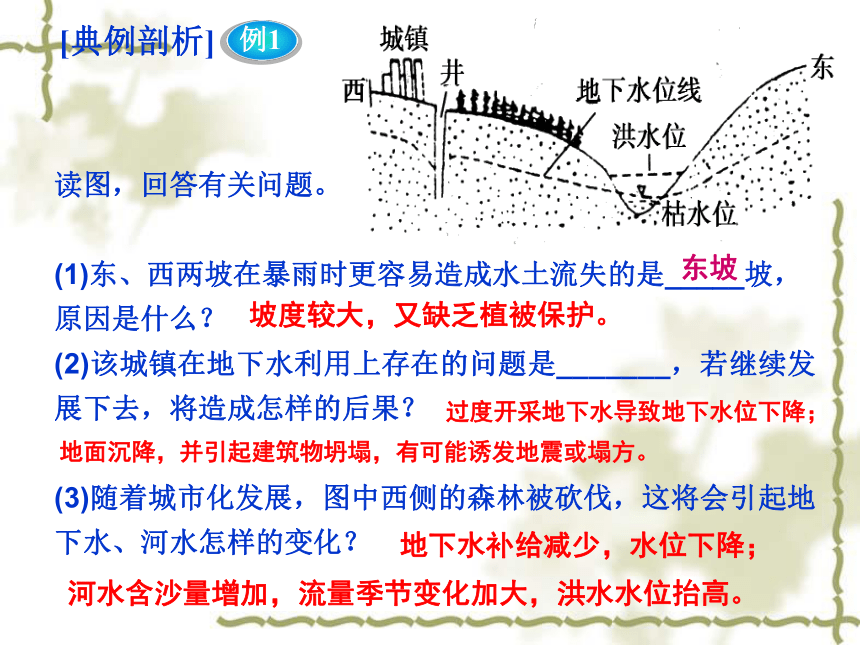

读图,回答有关问题。

(1)东、西两坡在暴雨时更容易造成水土流失的是_____坡,原因是什么?

(2)该城镇在地下水利用上存在的问题是_______,若继续发展下去,将造成怎样的后果?

(3)随着城市化发展,图中西侧的森林被砍伐,这将会引起地下水、河水怎样的变化?

[典例剖析]

东坡坡度较大,又缺乏植被保护。 过度开采地下水导致地下水位下降;

地面沉降,并引起建筑物坍塌,有可能诱发地震或塌方。 地下水补给减少,水位下降;

河水含沙量增加,流量季节变化加大,洪水水位抬高。案①例:北海道强震人员伤亡少的原因 2003年9月26日凌晨, 日本北海道遭遇里氏8级强震,造成了重大财产损失,但只有1人死亡,400多人受伤。导致这次地震人员伤亡少的原因主要有以下几方面。

一是日本政府对地震的高度重视。一旦发生大地震,有关部门可在30分钟内自动算出受灾规模,以便政府迅速展开救援。

二是日本国民有较强的防震意识。一般的住户都很清楚所住居民楼的防灾紧急通道;在居家布置时,易倒易碎的物品通常不会搁置在无遮挡的地方;在家里没人的时候,日本人的习惯是关闭煤气总阀。另外, 日本每年都要举行百万人参加的抗震大演习。

除此之外, 日本的建筑物、道路等公共设施的防震加固措施效果良好。 结论1:人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响到人自身的易损程度。二、人类活动影响受灾体的易损程度 2.读教材P20图1.29“深圳某流域土地利用类型的变化对洪水的影响”,据图回答下列问题。

(1)城市的土地利用结构发生了什么变化?

(2)该变化对该流域的地表洪水流量和地下水有何影响?

(3)如何减轻城市洪水灾害?

答案:(1)耕地、林地、果园、灌草地、水体、湿地的面积减少;城镇用地增加。

(2)导致洪水流量加大,地下水减少。

(3)加强城市绿化;合理规划城市用地,加强城市排水设施的建设等。

[图表探究]

结论2:在相同强度的自然灾害下,不同类型的社会经济活

动(土地利用)易损性不同 近年来,我国部分城市遭遇暴雨时,常出现水漫街面、低洼处建筑被浸泡等内涝现象,造成交通阻塞、财物损失甚至人员伤亡。试分析这些城市暴雨成灾的原因。

[典例剖析]

【答案】 (城市化进程加快)城市规划存在缺陷,城区建筑密度大,地表硬化,下渗弱;排水能力不足,

(排水系统老化);遭遇暴雨时雨水易在短时间汇集。

zxxk案例②:不同抗震系数的房屋导致不同灾情 智利的瓦尔帕莱索城在1985年发生了7.8级地震,由于人们在灾前用现代抗震技术逐一加固了房屋,灾损大大减少,仅死亡了150人。而1962年发生在伊朗伊斯法罕的7.6级地震,全市幸存者仅有30%,有一万多人死亡。造成大量伤亡的主要原因是伊朗人习惯修建厚墙泥砖房,这种房屋抗震力极差。结论3:建设防灾减灾工程可以改变受灾体的易损程度,

从而减轻自然灾害的损失。 二、人类活动影响受灾体的易损程度 小结:

1:人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自 救互救行为,影响到人自身的易损程度。 2:在相同强度的自然灾害下,不同类型的社会经济活

动(土地利用)易损性不同3:建设防灾减灾工程可以改变受灾体的易损程度,

从而减轻自然灾害的损失。 3.读教材P21图1.30“人类活动对灾情的‘放大’机制”,据图回答下列问题。

(1)从上图到下图承灾体发生了什么变化?

(2)针对洪水发生的原因,结合区域的特点,人类应怎样合理利用土地以“缩小”灾情?

[图表探究]

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”答案 (1)在洪水高风险区,农田面积扩大,房屋建筑增多,经济密度明显增大。

(2)植树造林,恢复林业用地,涵养水源;退耕还湖,增强湖泊的调节作用;迁出行洪区,减少灾害损失。

结论:1、人类活动进入高风险区--区域灾情“放大”人类活动迁出高风险区--区域灾情 “缩小”

2、社会经济基础雄厚、政治稳定,“缩小”灾害影响,反之“放大”灾害效应。四、社会发展不同阶段的灾情变化 【课堂小结】请同学们总结一下这节课的知识结构zxxk课后作业读图分析P-26课后作业读图分析P-27CB(3)地形:平原地形有利于冷暖空气长驱直入。气候春夏季:向大陆输送的暖湿空气与来自西部的干燥冷空气相遇,积聚到一定强度后产生龙卷风。(3)龙卷风能把地面上的物体或人畜“吸”起卷入空中,往往造成严重的财产损失与人员伤亡。试从地形与气候角度分析美国本土龙卷风多发的原因。zxxk答案:

(1)热带、副热带海域。夏、秋季。

(2)该气象灾害生成后,受副热带高压气流和信风的引导向偏西方向移动。

(3)广泛性和区域性,频繁性和不确定性,不可避免性。3.(2012年高考山东文综)下图为我国某区域图。读图回答问题。 (1)指出A地洪水灾害多发的月份,并分析其气候原因。

(2)指出A、B两地预防洪涝灾害应采取的不同措施。

答案:(1)6月份;受夏季风影响,进入梅雨季节,降水量大,多暴雨。

(2)A地:植树造林;修建水库;

B地:退耕还湖,疏浚湖泊;修建排水、分洪、堤防等水利工程。

第三节:人类活动对自然灾害的影响zxxk当地时间2014年5月2日,阿富汗东北部巴达赫尚省发生山体滑坡,巴达赫尚省官员证实至少有350人死亡,2500人失踪 目标定位

了解:1.灾情的历史发展变化。

2.人类活动对受灾体易损程度的影响。

掌握:1.人类活动影响地表环境的稳定性。

2.人类活动对灾情的作用及其原因。

应用:分析人类活动对灾情的“放大”和“缩小”作用。

1.读教材P18图1.28“某河流修建水库前后径流量的变化”,据图回答下列问题。

(1)修建水库后径流量有何变化?说明水库具有哪些作用?

(2)还有哪些人类活动也可以起到类似的作用?这些活动对环境的稳定程度有何影响?

[自主学习--图表探究]

(1)径流量的变化幅度减小,枯水期流量增大,丰水期流量减小。说明水库具有削峰补枯、调节径流的作用,使径流量更加平稳,减少了汛期发生洪水灾害、枯水期发生旱灾的频率和强度。

(2)植树造林、退耕还湖等。增加了环境的稳定程度。一、人类活动影响地表环境的稳定程度一、人类活动影响地表环境的稳定程度 生态建设 生态系统良性循环 增加环境的稳定性 生态破坏 使环境更不稳定 多种自然灾害频发 例:修建水库径流量稳定减轻旱涝灾害植树造林涵养水源、保持水土减少滑坡、泥石流zxxk1.(2011·新课标全国卷)长江下游某城市边缘分布着丘陵,丘陵的基岩上有黄土覆盖(如下图所示)。近年来,由于城区扩展,大量开挖山坡,该地在夏季暴雨后曾发生多起黄土崩塌、滑坡灾害。阅读图文资料,简要分析该地黄土崩塌、滑坡多发的原因。答案:

黄土垂直节理发育,孔隙度大;人工开挖边坡,破坏了丘陵坡面地形的稳定性。暴雨容易诱发坡地黄土崩塌;雨水下渗,在基岩与黄土之间容易形成滑动面,造成黄土滑坡。

读图,回答有关问题。

(1)东、西两坡在暴雨时更容易造成水土流失的是_____坡,原因是什么?

(2)该城镇在地下水利用上存在的问题是_______,若继续发展下去,将造成怎样的后果?

(3)随着城市化发展,图中西侧的森林被砍伐,这将会引起地下水、河水怎样的变化?

[典例剖析]

东坡坡度较大,又缺乏植被保护。 过度开采地下水导致地下水位下降;

地面沉降,并引起建筑物坍塌,有可能诱发地震或塌方。 地下水补给减少,水位下降;

河水含沙量增加,流量季节变化加大,洪水水位抬高。案①例:北海道强震人员伤亡少的原因 2003年9月26日凌晨, 日本北海道遭遇里氏8级强震,造成了重大财产损失,但只有1人死亡,400多人受伤。导致这次地震人员伤亡少的原因主要有以下几方面。

一是日本政府对地震的高度重视。一旦发生大地震,有关部门可在30分钟内自动算出受灾规模,以便政府迅速展开救援。

二是日本国民有较强的防震意识。一般的住户都很清楚所住居民楼的防灾紧急通道;在居家布置时,易倒易碎的物品通常不会搁置在无遮挡的地方;在家里没人的时候,日本人的习惯是关闭煤气总阀。另外, 日本每年都要举行百万人参加的抗震大演习。

除此之外, 日本的建筑物、道路等公共设施的防震加固措施效果良好。 结论1:人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响到人自身的易损程度。二、人类活动影响受灾体的易损程度 2.读教材P20图1.29“深圳某流域土地利用类型的变化对洪水的影响”,据图回答下列问题。

(1)城市的土地利用结构发生了什么变化?

(2)该变化对该流域的地表洪水流量和地下水有何影响?

(3)如何减轻城市洪水灾害?

答案:(1)耕地、林地、果园、灌草地、水体、湿地的面积减少;城镇用地增加。

(2)导致洪水流量加大,地下水减少。

(3)加强城市绿化;合理规划城市用地,加强城市排水设施的建设等。

[图表探究]

结论2:在相同强度的自然灾害下,不同类型的社会经济活

动(土地利用)易损性不同 近年来,我国部分城市遭遇暴雨时,常出现水漫街面、低洼处建筑被浸泡等内涝现象,造成交通阻塞、财物损失甚至人员伤亡。试分析这些城市暴雨成灾的原因。

[典例剖析]

【答案】 (城市化进程加快)城市规划存在缺陷,城区建筑密度大,地表硬化,下渗弱;排水能力不足,

(排水系统老化);遭遇暴雨时雨水易在短时间汇集。

zxxk案例②:不同抗震系数的房屋导致不同灾情 智利的瓦尔帕莱索城在1985年发生了7.8级地震,由于人们在灾前用现代抗震技术逐一加固了房屋,灾损大大减少,仅死亡了150人。而1962年发生在伊朗伊斯法罕的7.6级地震,全市幸存者仅有30%,有一万多人死亡。造成大量伤亡的主要原因是伊朗人习惯修建厚墙泥砖房,这种房屋抗震力极差。结论3:建设防灾减灾工程可以改变受灾体的易损程度,

从而减轻自然灾害的损失。 二、人类活动影响受灾体的易损程度 小结:

1:人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自 救互救行为,影响到人自身的易损程度。 2:在相同强度的自然灾害下,不同类型的社会经济活

动(土地利用)易损性不同3:建设防灾减灾工程可以改变受灾体的易损程度,

从而减轻自然灾害的损失。 3.读教材P21图1.30“人类活动对灾情的‘放大’机制”,据图回答下列问题。

(1)从上图到下图承灾体发生了什么变化?

(2)针对洪水发生的原因,结合区域的特点,人类应怎样合理利用土地以“缩小”灾情?

[图表探究]

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”答案 (1)在洪水高风险区,农田面积扩大,房屋建筑增多,经济密度明显增大。

(2)植树造林,恢复林业用地,涵养水源;退耕还湖,增强湖泊的调节作用;迁出行洪区,减少灾害损失。

结论:1、人类活动进入高风险区--区域灾情“放大”人类活动迁出高风险区--区域灾情 “缩小”

2、社会经济基础雄厚、政治稳定,“缩小”灾害影响,反之“放大”灾害效应。四、社会发展不同阶段的灾情变化 【课堂小结】请同学们总结一下这节课的知识结构zxxk课后作业读图分析P-26课后作业读图分析P-27CB(3)地形:平原地形有利于冷暖空气长驱直入。气候春夏季:向大陆输送的暖湿空气与来自西部的干燥冷空气相遇,积聚到一定强度后产生龙卷风。(3)龙卷风能把地面上的物体或人畜“吸”起卷入空中,往往造成严重的财产损失与人员伤亡。试从地形与气候角度分析美国本土龙卷风多发的原因。zxxk答案:

(1)热带、副热带海域。夏、秋季。

(2)该气象灾害生成后,受副热带高压气流和信风的引导向偏西方向移动。

(3)广泛性和区域性,频繁性和不确定性,不可避免性。3.(2012年高考山东文综)下图为我国某区域图。读图回答问题。 (1)指出A地洪水灾害多发的月份,并分析其气候原因。

(2)指出A、B两地预防洪涝灾害应采取的不同措施。

答案:(1)6月份;受夏季风影响,进入梅雨季节,降水量大,多暴雨。

(2)A地:植树造林;修建水库;

B地:退耕还湖,疏浚湖泊;修建排水、分洪、堤防等水利工程。