4.5 中国区域生态环境问题及其防治途径 学案 (3)

文档属性

| 名称 | 4.5 中国区域生态环境问题及其防治途径 学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-30 07:03:40 | ||

图片预览

文档简介

第五节 中国区域生态环境问题及其防治途径

目标方法锁定

标题知识

关键要点

方法技巧

中国生态环境问题的区域性特点

中国生态环境问题的现状

列表法

中国生态环境问题防治措施

中国生态环境问题产生的原因及防治措施

列表法

要点层级突破

课前演练

1.全球主要的生态环境问题:森林面积缩小、草原退化、生物多样性锐减、水土流失、湿地干涸等。

2.中国地域广大,且受季风

气候的影响,由北向南、从东到西,气候和地势有明显差别,形成了类型众多的生态系统。由于自然和人为

原因,在不同生态系统背景下产生了不同的生态环境问题。

课堂探究

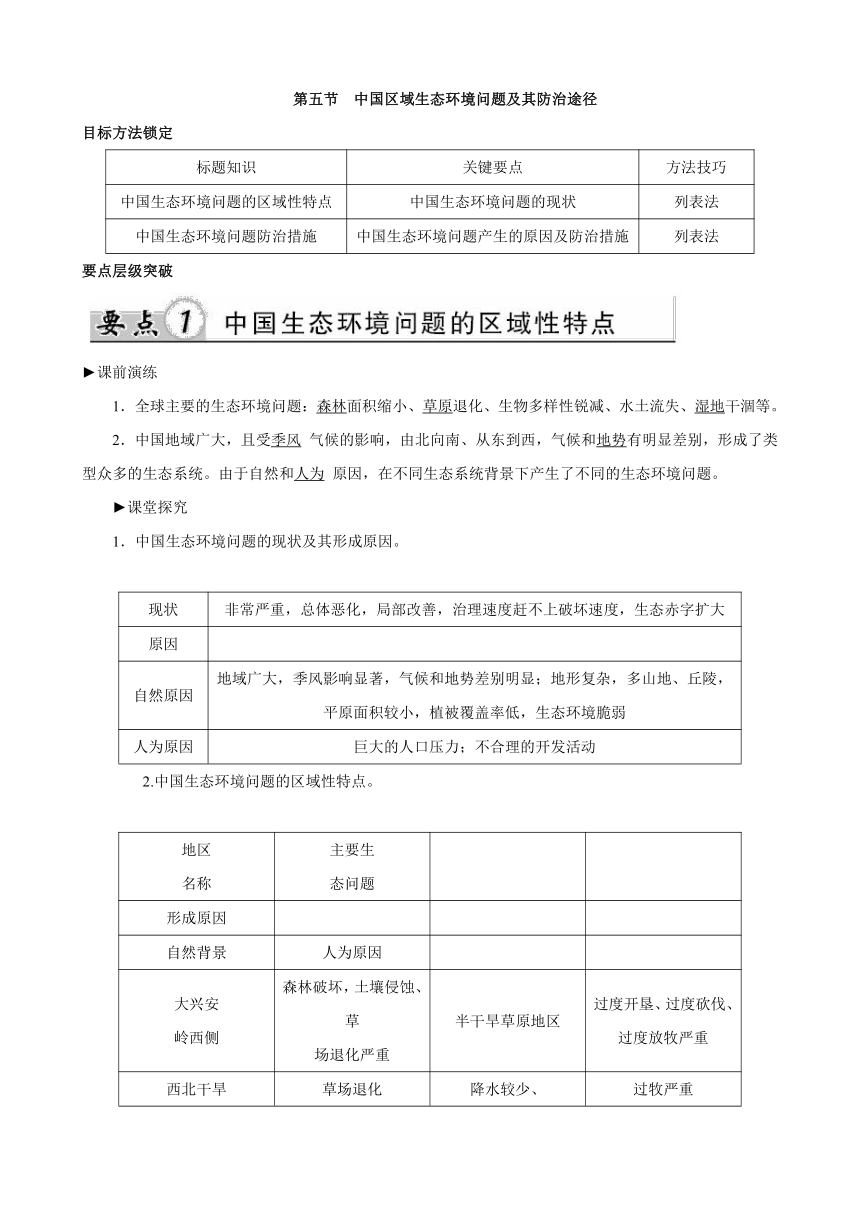

1.中国生态环境问题的现状及其形成原因。

现状

非常严重,总体恶化,局部改善,治理速度赶不上破坏速度,生态赤字扩大

原因

自然原因

地域广大,季风影响显著,气候和地势差别明显;地形复杂,多山地、丘陵,平原面积较小,植被覆盖率低,生态环境脆弱

人为原因

巨大的人口压力;不合理的开发活动

2.中国生态环境问题的区域性特点。

地区名称

主要生态问题

形成原因

自然背景

人为原因

大兴安岭西侧

森林破坏,土壤侵蚀、草场退化严重

半干旱草原地区

过度开垦、过度砍伐、过度放牧严重

西北干旱半干旱地区

草场退化

降水较少、气候较干

过牧严重

南方亚热带丘陵地区

亚热带的横断山区、云贵高原

土壤侵蚀,森林破坏严重,物种灭绝和多样性锐减

亚热带丘陵,降水丰富

亚热带丘陵山地地区,地质条件复杂

人民生活贫穷,过垦、过伐严重

青藏高原

土壤侵蚀,草地退化

高寒地区,生态十分脆弱

受气候变化和人为活动的影响

对点演练

1.下列关于我国生态环境破坏问题的说法,正确的是(D)

A.四川盆地内酸雨危害严重的原因是工业发达,盆地地形

B.青藏高原地势高,人口稀少,因而没有生态环境问题

C.西北干旱、半干旱地区的主要生态环境问题是水土流失严重

D.大兴安岭西侧的生态环境问题主要是由于人们过垦、过伐、过牧造成的

解析:四川盆地的酸雨危害属于环境污染不是生态环境破坏问题;青藏高原南部的生态环境问题主要有草地退化和土壤侵蚀;西北干旱、半干旱的主要生态环境问题是草地退化和土壤侵蚀;大兴安岭西侧的生态环境问题主要是森林破坏、土壤侵蚀、草地退化,原因主要是过垦、过伐、过牧严重造成的。

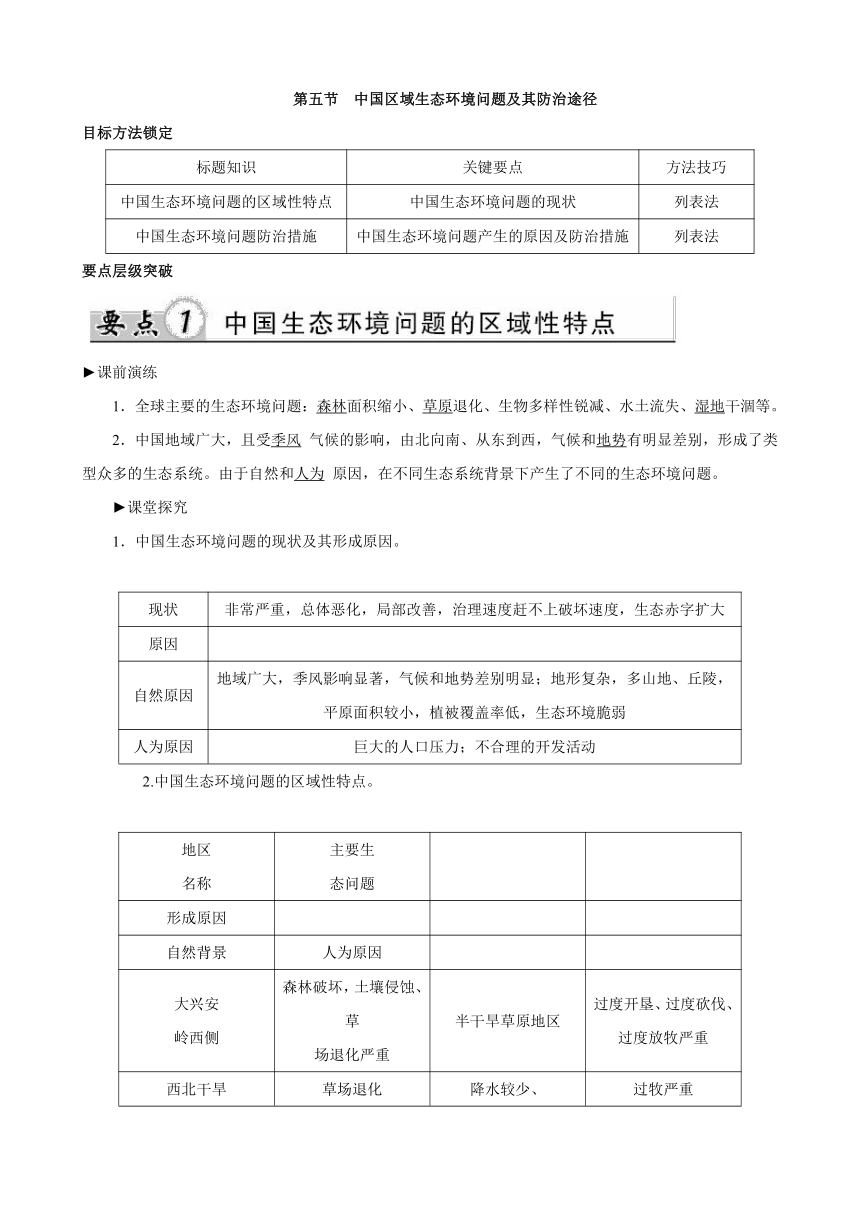

课前演练

1.恶化原因:资源的不合理开发利用是造成生态环境恶化的主要原因。

(1)环境保护意识

不强,重开发轻保护,重建设

轻维护,对资源采取掠夺式、粗放型开发利用方式,超过了生态环境承载

能力,造成严峻的生态环境问题。

(2)一些部门管理不力,加剧了生态环境的退化。

(3)生态环境保护和建设的投入不足。

2.防治措施。

(1)植树造林、水土保持、草原建设和国土整治等重点生态工程已取得进展(退耕还林、还草、还牧、还湖)。

(2)长江、黄河上中游水土保持重点防治工程全面实施。

(3)重点地区天然林资源保护和退耕还林还草工程开始启动。

(4)建立了一批不同类型的自然保护区、风景名胜区和森林公园。

(5)生态农业

试点示范、生态示范区建设稳步发展。

(6)环境保护法制建设逐步完善。

3.重点生态工程:长江、黄河上游水土保持重点防护林工程,天然林保护工程,退耕还林还草工程。

课堂探究

图解中国区域生态环境问题的形成及防治措施。

对点演练

2.本着“合理布局,因地制宜”原则,我国应在北方半干旱地区、南方山地和丘陵地区、长江中下游平原、青藏高寒区分别发展(A)

A.畜牧业、林业、种植业、畜牧业

B.种植业、林业、畜牧业、林业

C.畜牧业、畜牧业、淡水养殖业

D.林业、种植业、畜牧业、林业

解析:各地区应根据不同的气候条件和地形、地势特点,因地制宜选择合适的农业结构。

3.为了保护和恢复西部生态环境,应采取的措施是(B)

①尽量减少资源的开采 ②生态建设以自然恢复为主 ③重点地区实行严格的退耕还草还林措施

④以经济发展为中心,从根本上改变粗放型经济发展

A.①②③ B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:减少资源开采不符合可持续发展的理念。

教材活动提示

教材P71 思考

1.生态环境脆弱区主要生态环境问题发生的自然背景见下表:

自然背景

A

大兴安岭西侧,内蒙古半干旱草原区

B

西北干旱、半干旱荒漠绿洲区

C

暖湿带半湿润黄淮海平原区

D

南方亚热带丘陵区

E

南方亚热带丘陵区

F

西南横断山区、云贵高原西部亚热带丘陵山区

G

青藏高原高寒地区

2.生态环境问题之间的关联性:生态环境中的森林破坏,土壤侵蚀和草地退化会导致物种灭绝和生物多样性减少。

教材P72 思考

不同的地区,生态环境问题的类型不同,该题应抓住某一地区的主要生态环境问题并采取相应防治措施。例如:黄土高原地区的主要生态环境问题是土壤侵蚀,应采取的措施有退耕还林、改坡为梯、小流域综合治理等。

1.河北廊坊市被评为优秀旅游城市,廊坊人着眼于长远发展,以生态环境保护为前提,科学制定城市规划,建设服从规划、规划服从环保,现已有境外大型跨国公司落户廊坊。这表明(A)

A.发展经济与保护环境是对立统一的

B.先发展经济,再治理污染,后保护环境

C.环境与经济协调发展地区,出现了经济快速增长、环境质量不断下降的局面

D.经济高速发展必然带来环境问题

2.我国各地区生态环境脆弱的主要原因,对应正确的是(B)

A.内蒙古草原——光热不足

B.青藏高原——高寒气候

C.黄淮海平原——森林砍伐

D.西北地区——矿产开发

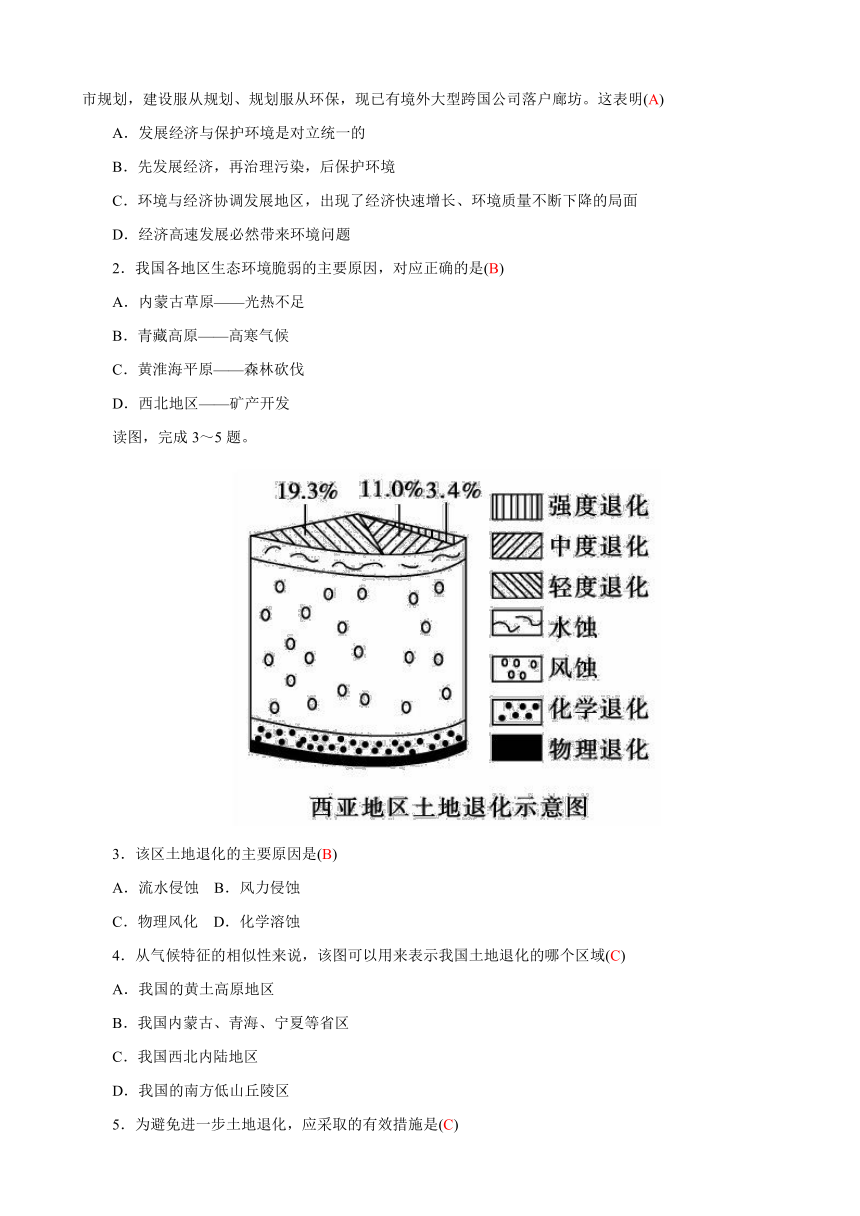

读图,完成3~5题。

3.该区土地退化的主要原因是(B)

A.流水侵蚀

B.风力侵蚀

C.物理风化

D.化学溶蚀

4.从气候特征的相似性来说,该图可以用来表示我国土地退化的哪个区域(C)

A.我国的黄土高原地区

B.我国内蒙古、青海、宁夏等省区

C.我国西北内陆地区

D.我国的南方低山丘陵区

5.为避免进一步土地退化,应采取的有效措施是(C)

A.加快城市化进程,提高人民生活水平

B.大力引水灌溉,发展农业生产

C.解决当地群众生活用能,严禁砍伐

D.鼓励人们向外迁移,减轻土地压力

解析:第3题,西亚地区气候干旱、降水稀少,外力作用以风力作用为主。从图中也可看出,风蚀引起的土地退化所占的比重最大,所以选B项。第4题,与西亚地区相似的是我国西北内陆地区。第5题,造成土地退化的一个重要原因是过度樵采所造成的植被破坏,所以为避免土地退化,应采取的合理措施是解决当地群众生活用能,严禁砍伐。

6.下图是我国水土流失重点区和生态安全战略工程分布示意图。读图,完成(1)~(4)题。

(1)我国水土流失重点区水土流失严重的共同原因是________、________。

a.位于地势第二、第三级阶梯的交界处

b.气温年较差大

c.降水集中

d.植被破坏严重

(2)以流水作用为主的侵蚀区界线以西的主要外力作用是________。

(3)对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是________、________(填图中代号)。①工程所在区域的主要生态环境问题是________。

(4)分别从地形和气候两方面比较分析①、④建设防护林的条件。

________________________________________________________________________

解析:(1)结合已学知识,造成水土流失的原因主要有自然和人为两个方面即地形落差大,降水集中且多暴雨,植被破坏,题目所给的四个选项中a不属于共同原因,b不是造成水土流失严重的原因。

(2)我国西部由于气候相对干旱,外力侵蚀作用主要表现为风力侵蚀;防御洪涝灾害在河流中下游主要措施为修建水库和植树造林。

(3)根据图中生态安全战略工程的位置分布,对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是③和⑤,①工程所在区域降水较少,是我国土地荒漠化最严重地区。

(4)①、④建设防护林的条件分别表现为气候较干旱,地形起伏相对较小(植树造林防治荒漠化)、地形起伏较大,降水较充足(植树造林防治水土流失)。

答案:(1)c d (2)风力作用 (3)③ ⑤ 土地荒漠化

(4)①地形起伏小,气候干旱;④地形起伏较大,气候湿热

1.

某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化。这一地表过程是(C)

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

读以下我国生态问题分布示意图,完成2~3题。

2.关于图中生态问题描述可信的是(B)

①A区域的生态问题主要是土壤侵蚀,引起的主要原因是风力作用 ②B、C两区域生态问题相同,B区域的危害更为严重 ③A区域的生态问题可能引发石漠化 ④B、C两区域生态问题不同,C区域的危害更为严重

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

3.下列说法正确的是(C)

①生态环境脆弱区北多南少 ②生物多样性锐减南方地区相对严重 ③图中生态环境问题主要分布在经济较发达的地区 ④图中生态环境问题主要分布在人口活动较活跃的地区

A.①②

B.③④

C.②④

D.①③

解析:本题组全面考查了我国区域生态环境问题分布、后果,以及生态建设等知识。图中B、C区域都表示的是土壤侵蚀,其中B为山地丘陵地带,要更严重一些;A所在的云贵高原由于土层薄,水土流失易造成石漠化现象。D位于西北干旱区与东部耕作区之间,而E位于长江上游水土流失区,环境问题不同,两者生态建设的意义自然不同。结合图例可判断南方生物多样性受到威胁较大,同时生态环境问题多发区也是人类活动强烈区,说明人为原因是生态破坏的重要因素。

下面表格代表寒潮、酸雨、水土流失、土地荒漠化对四个地区的危害程度(☆号越多代表危害程度越高)。据此完成4~6题。

4.下列四个地区及其所面临的环境问题,连线正确的是(D)

地区

水土流失

寒潮

土地荒漠化

酸雨

①

☆☆

☆☆

☆☆☆☆

②

☆☆☆

☆

☆☆☆

③

☆

☆☆

☆☆☆☆

④

☆☆☆☆

☆☆☆

☆

☆

A.浙江——④ B.内蒙古——①

C.广东——③

D.重庆——②

5.下列措施中对治理①类地区面临的最严重的环境问题起积极作用的是(C)

A.沿海防护林工程

B.南水北调

C.西电东送

D.建青藏铁路

6.四种环境问题中,有一种基本不影响广东,其原因是(D)

A.森林覆盖率高

B.降水少

C.位于沿海地区,降水量大

D.纬度位置低,重重山岭的阻挡

下图示意我国39°N附近某区域。读图,完成7~9

题。

7.图示区域土壤盐渍化最严重的地区是(D)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

8.限制丙地区农业生产的主要因素是(B)

A.光照

B.水分

C.坡度

D.温度

9.如果乙地区大规模引水灌溉进行农业开发,将会导致(C)

A.甲地区植被退化

B.乙地区沙化

C.丙地区荒漠化

D.丁地区植被改善

解析:第7题,从图中可看出丁地位于河流下游,地势低洼容易积水,以及本区气候干旱(季节性河流)夏季蒸发旺盛,最容易出现盐渍化现象。第8题,从材料中所给的纬度及图例时令河等可以推出本区位于我国内陆地带,气候干旱降水少。因此水分条件是限制本区农业生产的主要因素。第9题,本区的河流为内流河,河流径流量小,在中上游地区大量引水灌溉必然导致下游水量减少,植被减少,从而导致土地荒漠化现象。甲地位于上游,乙地的引水灌溉对其没有影响故A项错,乙地可能出现盐碱化现象故B项错,丙、丁两地位于下游地段水量减少,植被减少退化,产生荒漠化,故D项错误,C项正确。

读以下我国西部各省区土地及草地退化状况比较图,完成10~11题。

10.下列叙述正确的是(C)

A.甘肃省沙漠化占土地总面积比例最大

B.内蒙古水土流失的面积与宁夏一样多

C.西北各省区沙漠化的自然原因主要是干旱

D.云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是过度放牧

解析:由图可以看出新疆沙漠化占土地总面积比例最大;内蒙古水土流失的面积比宁夏少点;云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是破坏植被;西北地区地处内陆,降水少,气候干旱,这是造成其沙漠化的主要自然原因。

11.保护和恢复西北的生态环境,可采取的措施有(A)

①把生态建设放在首位 ②提高沿途城镇的天然气使用率,减少对林草的开发 ③生态重点地区实行严格的退耕还林还草 ④从根本上减少对自然资源的开发以保护生态环境

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:西北地区生态环境脆弱,破坏了不易恢复,因此在开发建设中要把生态建设放在首位,减少对林草的开发,还可实行生态退耕,随着经济发展,人口增多,不可能减少对资源的开发。

12.阅读下图,完成(1)~(3)题。

(1)说出A区域的生态问题及其引发的次生环境问题。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)B、C两区域生态问题相同,说明危害更严重的地区及理由。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)比较D、E两地区森林主要生态功能的差异。

________________________________________________________________________

解析:第(1)题,A位于南方亚热带丘陵地区,这里人口密集,过垦严重,降水丰富,主要的生态问题为土壤侵蚀。其引发的次生环境问题为石漠化或土壤贫瘠。第(2)题,两地都面临着土壤侵蚀问题,但B地更严重些,和这里的丘陵地形、城市密集、土地的生产力高有关。第(3)题,D区处于西北干旱半干旱地区,该区的森林具有防风固沙、保护农田的作用;E为亚热带的横断山区、云贵高原,地质条件复杂,土壤易受侵蚀,该地的森林作用主要为涵养水源和保持水土。

答案:(1)土壤侵蚀。石漠化(或土壤贫瘠)。

(2)B

地形起伏大,土层薄;河流下游城市密集,经济发达;土地生产能力高。

(3)D

防风固沙、保护农田;E:涵养水源、保持水土。

13.近十年来,中国革命的“红都”——志丹县,面对“群山恶水”,奋发图强,实现了由贫困县向西部百强县、陕西十强县的历史巨变。阅读以下材料,完成(1)~(4)题。

材料一 陕西省志丹县地理位置示意图。

材料二 1997—2010年志丹县工业产值以及生态环境、经济与社会指数变化示意图。

(1)这里的“群山”是指①______________;“恶水”是指②____________。

(2)志丹县自然带属于由①________________向②____________的过渡地带。

(3)试指出志丹县从农业向工业经济转型的过渡时期,并分析促使其转型的原因。

________________________________________________________________________

(4)指出志丹县生态环境、经济与社会指数的变化趋势,并从可持续发展角度,指出志丹县综合整治的措施。

________________________________________________________________________

解析:本题是以黄土高原的水土流失作为切入点,考查了学生的分析能力和解决实际问题的能力,群山恶水实为千沟万壑的黄土高原和黄河支流的反映,第4小题中读图归纳其波动趋势,得出生态与社会经济协调发展的结论。

答案:(1)①黄土高原水土流失,形成千沟万壑、崎岖不平的丘陵

②只流沙,不流水的含沙量大的黄河支流

(2)①森林带②草原带

(3)转型时期:2002—2006年

原因:石油资源的开采以及相关产业的发展;农产品加工产业的兴起和发展

(4)发展趋势:总体波动、良性协调发展措施和方法:退耕还林、还草;积极建设三北防护林、水土保持林、风沙林;改变工业过于单一的局面,延长石油产业链,大力发展农产品加工工业和其他产业;减少石油开采和加工对植被的破坏,加强治理三废,减少环境污染;开展河流治沙、治水工程。

目标方法锁定

标题知识

关键要点

方法技巧

中国生态环境问题的区域性特点

中国生态环境问题的现状

列表法

中国生态环境问题防治措施

中国生态环境问题产生的原因及防治措施

列表法

要点层级突破

课前演练

1.全球主要的生态环境问题:森林面积缩小、草原退化、生物多样性锐减、水土流失、湿地干涸等。

2.中国地域广大,且受季风

气候的影响,由北向南、从东到西,气候和地势有明显差别,形成了类型众多的生态系统。由于自然和人为

原因,在不同生态系统背景下产生了不同的生态环境问题。

课堂探究

1.中国生态环境问题的现状及其形成原因。

现状

非常严重,总体恶化,局部改善,治理速度赶不上破坏速度,生态赤字扩大

原因

自然原因

地域广大,季风影响显著,气候和地势差别明显;地形复杂,多山地、丘陵,平原面积较小,植被覆盖率低,生态环境脆弱

人为原因

巨大的人口压力;不合理的开发活动

2.中国生态环境问题的区域性特点。

地区名称

主要生态问题

形成原因

自然背景

人为原因

大兴安岭西侧

森林破坏,土壤侵蚀、草场退化严重

半干旱草原地区

过度开垦、过度砍伐、过度放牧严重

西北干旱半干旱地区

草场退化

降水较少、气候较干

过牧严重

南方亚热带丘陵地区

亚热带的横断山区、云贵高原

土壤侵蚀,森林破坏严重,物种灭绝和多样性锐减

亚热带丘陵,降水丰富

亚热带丘陵山地地区,地质条件复杂

人民生活贫穷,过垦、过伐严重

青藏高原

土壤侵蚀,草地退化

高寒地区,生态十分脆弱

受气候变化和人为活动的影响

对点演练

1.下列关于我国生态环境破坏问题的说法,正确的是(D)

A.四川盆地内酸雨危害严重的原因是工业发达,盆地地形

B.青藏高原地势高,人口稀少,因而没有生态环境问题

C.西北干旱、半干旱地区的主要生态环境问题是水土流失严重

D.大兴安岭西侧的生态环境问题主要是由于人们过垦、过伐、过牧造成的

解析:四川盆地的酸雨危害属于环境污染不是生态环境破坏问题;青藏高原南部的生态环境问题主要有草地退化和土壤侵蚀;西北干旱、半干旱的主要生态环境问题是草地退化和土壤侵蚀;大兴安岭西侧的生态环境问题主要是森林破坏、土壤侵蚀、草地退化,原因主要是过垦、过伐、过牧严重造成的。

课前演练

1.恶化原因:资源的不合理开发利用是造成生态环境恶化的主要原因。

(1)环境保护意识

不强,重开发轻保护,重建设

轻维护,对资源采取掠夺式、粗放型开发利用方式,超过了生态环境承载

能力,造成严峻的生态环境问题。

(2)一些部门管理不力,加剧了生态环境的退化。

(3)生态环境保护和建设的投入不足。

2.防治措施。

(1)植树造林、水土保持、草原建设和国土整治等重点生态工程已取得进展(退耕还林、还草、还牧、还湖)。

(2)长江、黄河上中游水土保持重点防治工程全面实施。

(3)重点地区天然林资源保护和退耕还林还草工程开始启动。

(4)建立了一批不同类型的自然保护区、风景名胜区和森林公园。

(5)生态农业

试点示范、生态示范区建设稳步发展。

(6)环境保护法制建设逐步完善。

3.重点生态工程:长江、黄河上游水土保持重点防护林工程,天然林保护工程,退耕还林还草工程。

课堂探究

图解中国区域生态环境问题的形成及防治措施。

对点演练

2.本着“合理布局,因地制宜”原则,我国应在北方半干旱地区、南方山地和丘陵地区、长江中下游平原、青藏高寒区分别发展(A)

A.畜牧业、林业、种植业、畜牧业

B.种植业、林业、畜牧业、林业

C.畜牧业、畜牧业、淡水养殖业

D.林业、种植业、畜牧业、林业

解析:各地区应根据不同的气候条件和地形、地势特点,因地制宜选择合适的农业结构。

3.为了保护和恢复西部生态环境,应采取的措施是(B)

①尽量减少资源的开采 ②生态建设以自然恢复为主 ③重点地区实行严格的退耕还草还林措施

④以经济发展为中心,从根本上改变粗放型经济发展

A.①②③ B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:减少资源开采不符合可持续发展的理念。

教材活动提示

教材P71 思考

1.生态环境脆弱区主要生态环境问题发生的自然背景见下表:

自然背景

A

大兴安岭西侧,内蒙古半干旱草原区

B

西北干旱、半干旱荒漠绿洲区

C

暖湿带半湿润黄淮海平原区

D

南方亚热带丘陵区

E

南方亚热带丘陵区

F

西南横断山区、云贵高原西部亚热带丘陵山区

G

青藏高原高寒地区

2.生态环境问题之间的关联性:生态环境中的森林破坏,土壤侵蚀和草地退化会导致物种灭绝和生物多样性减少。

教材P72 思考

不同的地区,生态环境问题的类型不同,该题应抓住某一地区的主要生态环境问题并采取相应防治措施。例如:黄土高原地区的主要生态环境问题是土壤侵蚀,应采取的措施有退耕还林、改坡为梯、小流域综合治理等。

1.河北廊坊市被评为优秀旅游城市,廊坊人着眼于长远发展,以生态环境保护为前提,科学制定城市规划,建设服从规划、规划服从环保,现已有境外大型跨国公司落户廊坊。这表明(A)

A.发展经济与保护环境是对立统一的

B.先发展经济,再治理污染,后保护环境

C.环境与经济协调发展地区,出现了经济快速增长、环境质量不断下降的局面

D.经济高速发展必然带来环境问题

2.我国各地区生态环境脆弱的主要原因,对应正确的是(B)

A.内蒙古草原——光热不足

B.青藏高原——高寒气候

C.黄淮海平原——森林砍伐

D.西北地区——矿产开发

读图,完成3~5题。

3.该区土地退化的主要原因是(B)

A.流水侵蚀

B.风力侵蚀

C.物理风化

D.化学溶蚀

4.从气候特征的相似性来说,该图可以用来表示我国土地退化的哪个区域(C)

A.我国的黄土高原地区

B.我国内蒙古、青海、宁夏等省区

C.我国西北内陆地区

D.我国的南方低山丘陵区

5.为避免进一步土地退化,应采取的有效措施是(C)

A.加快城市化进程,提高人民生活水平

B.大力引水灌溉,发展农业生产

C.解决当地群众生活用能,严禁砍伐

D.鼓励人们向外迁移,减轻土地压力

解析:第3题,西亚地区气候干旱、降水稀少,外力作用以风力作用为主。从图中也可看出,风蚀引起的土地退化所占的比重最大,所以选B项。第4题,与西亚地区相似的是我国西北内陆地区。第5题,造成土地退化的一个重要原因是过度樵采所造成的植被破坏,所以为避免土地退化,应采取的合理措施是解决当地群众生活用能,严禁砍伐。

6.下图是我国水土流失重点区和生态安全战略工程分布示意图。读图,完成(1)~(4)题。

(1)我国水土流失重点区水土流失严重的共同原因是________、________。

a.位于地势第二、第三级阶梯的交界处

b.气温年较差大

c.降水集中

d.植被破坏严重

(2)以流水作用为主的侵蚀区界线以西的主要外力作用是________。

(3)对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是________、________(填图中代号)。①工程所在区域的主要生态环境问题是________。

(4)分别从地形和气候两方面比较分析①、④建设防护林的条件。

________________________________________________________________________

解析:(1)结合已学知识,造成水土流失的原因主要有自然和人为两个方面即地形落差大,降水集中且多暴雨,植被破坏,题目所给的四个选项中a不属于共同原因,b不是造成水土流失严重的原因。

(2)我国西部由于气候相对干旱,外力侵蚀作用主要表现为风力侵蚀;防御洪涝灾害在河流中下游主要措施为修建水库和植树造林。

(3)根据图中生态安全战略工程的位置分布,对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是③和⑤,①工程所在区域降水较少,是我国土地荒漠化最严重地区。

(4)①、④建设防护林的条件分别表现为气候较干旱,地形起伏相对较小(植树造林防治荒漠化)、地形起伏较大,降水较充足(植树造林防治水土流失)。

答案:(1)c d (2)风力作用 (3)③ ⑤ 土地荒漠化

(4)①地形起伏小,气候干旱;④地形起伏较大,气候湿热

1.

某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化。这一地表过程是(C)

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

读以下我国生态问题分布示意图,完成2~3题。

2.关于图中生态问题描述可信的是(B)

①A区域的生态问题主要是土壤侵蚀,引起的主要原因是风力作用 ②B、C两区域生态问题相同,B区域的危害更为严重 ③A区域的生态问题可能引发石漠化 ④B、C两区域生态问题不同,C区域的危害更为严重

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

3.下列说法正确的是(C)

①生态环境脆弱区北多南少 ②生物多样性锐减南方地区相对严重 ③图中生态环境问题主要分布在经济较发达的地区 ④图中生态环境问题主要分布在人口活动较活跃的地区

A.①②

B.③④

C.②④

D.①③

解析:本题组全面考查了我国区域生态环境问题分布、后果,以及生态建设等知识。图中B、C区域都表示的是土壤侵蚀,其中B为山地丘陵地带,要更严重一些;A所在的云贵高原由于土层薄,水土流失易造成石漠化现象。D位于西北干旱区与东部耕作区之间,而E位于长江上游水土流失区,环境问题不同,两者生态建设的意义自然不同。结合图例可判断南方生物多样性受到威胁较大,同时生态环境问题多发区也是人类活动强烈区,说明人为原因是生态破坏的重要因素。

下面表格代表寒潮、酸雨、水土流失、土地荒漠化对四个地区的危害程度(☆号越多代表危害程度越高)。据此完成4~6题。

4.下列四个地区及其所面临的环境问题,连线正确的是(D)

地区

水土流失

寒潮

土地荒漠化

酸雨

①

☆☆

☆☆

☆☆☆☆

②

☆☆☆

☆

☆☆☆

③

☆

☆☆

☆☆☆☆

④

☆☆☆☆

☆☆☆

☆

☆

A.浙江——④ B.内蒙古——①

C.广东——③

D.重庆——②

5.下列措施中对治理①类地区面临的最严重的环境问题起积极作用的是(C)

A.沿海防护林工程

B.南水北调

C.西电东送

D.建青藏铁路

6.四种环境问题中,有一种基本不影响广东,其原因是(D)

A.森林覆盖率高

B.降水少

C.位于沿海地区,降水量大

D.纬度位置低,重重山岭的阻挡

下图示意我国39°N附近某区域。读图,完成7~9

题。

7.图示区域土壤盐渍化最严重的地区是(D)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

8.限制丙地区农业生产的主要因素是(B)

A.光照

B.水分

C.坡度

D.温度

9.如果乙地区大规模引水灌溉进行农业开发,将会导致(C)

A.甲地区植被退化

B.乙地区沙化

C.丙地区荒漠化

D.丁地区植被改善

解析:第7题,从图中可看出丁地位于河流下游,地势低洼容易积水,以及本区气候干旱(季节性河流)夏季蒸发旺盛,最容易出现盐渍化现象。第8题,从材料中所给的纬度及图例时令河等可以推出本区位于我国内陆地带,气候干旱降水少。因此水分条件是限制本区农业生产的主要因素。第9题,本区的河流为内流河,河流径流量小,在中上游地区大量引水灌溉必然导致下游水量减少,植被减少,从而导致土地荒漠化现象。甲地位于上游,乙地的引水灌溉对其没有影响故A项错,乙地可能出现盐碱化现象故B项错,丙、丁两地位于下游地段水量减少,植被减少退化,产生荒漠化,故D项错误,C项正确。

读以下我国西部各省区土地及草地退化状况比较图,完成10~11题。

10.下列叙述正确的是(C)

A.甘肃省沙漠化占土地总面积比例最大

B.内蒙古水土流失的面积与宁夏一样多

C.西北各省区沙漠化的自然原因主要是干旱

D.云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是过度放牧

解析:由图可以看出新疆沙漠化占土地总面积比例最大;内蒙古水土流失的面积比宁夏少点;云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是破坏植被;西北地区地处内陆,降水少,气候干旱,这是造成其沙漠化的主要自然原因。

11.保护和恢复西北的生态环境,可采取的措施有(A)

①把生态建设放在首位 ②提高沿途城镇的天然气使用率,减少对林草的开发 ③生态重点地区实行严格的退耕还林还草 ④从根本上减少对自然资源的开发以保护生态环境

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:西北地区生态环境脆弱,破坏了不易恢复,因此在开发建设中要把生态建设放在首位,减少对林草的开发,还可实行生态退耕,随着经济发展,人口增多,不可能减少对资源的开发。

12.阅读下图,完成(1)~(3)题。

(1)说出A区域的生态问题及其引发的次生环境问题。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)B、C两区域生态问题相同,说明危害更严重的地区及理由。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)比较D、E两地区森林主要生态功能的差异。

________________________________________________________________________

解析:第(1)题,A位于南方亚热带丘陵地区,这里人口密集,过垦严重,降水丰富,主要的生态问题为土壤侵蚀。其引发的次生环境问题为石漠化或土壤贫瘠。第(2)题,两地都面临着土壤侵蚀问题,但B地更严重些,和这里的丘陵地形、城市密集、土地的生产力高有关。第(3)题,D区处于西北干旱半干旱地区,该区的森林具有防风固沙、保护农田的作用;E为亚热带的横断山区、云贵高原,地质条件复杂,土壤易受侵蚀,该地的森林作用主要为涵养水源和保持水土。

答案:(1)土壤侵蚀。石漠化(或土壤贫瘠)。

(2)B

地形起伏大,土层薄;河流下游城市密集,经济发达;土地生产能力高。

(3)D

防风固沙、保护农田;E:涵养水源、保持水土。

13.近十年来,中国革命的“红都”——志丹县,面对“群山恶水”,奋发图强,实现了由贫困县向西部百强县、陕西十强县的历史巨变。阅读以下材料,完成(1)~(4)题。

材料一 陕西省志丹县地理位置示意图。

材料二 1997—2010年志丹县工业产值以及生态环境、经济与社会指数变化示意图。

(1)这里的“群山”是指①______________;“恶水”是指②____________。

(2)志丹县自然带属于由①________________向②____________的过渡地带。

(3)试指出志丹县从农业向工业经济转型的过渡时期,并分析促使其转型的原因。

________________________________________________________________________

(4)指出志丹县生态环境、经济与社会指数的变化趋势,并从可持续发展角度,指出志丹县综合整治的措施。

________________________________________________________________________

解析:本题是以黄土高原的水土流失作为切入点,考查了学生的分析能力和解决实际问题的能力,群山恶水实为千沟万壑的黄土高原和黄河支流的反映,第4小题中读图归纳其波动趋势,得出生态与社会经济协调发展的结论。

答案:(1)①黄土高原水土流失,形成千沟万壑、崎岖不平的丘陵

②只流沙,不流水的含沙量大的黄河支流

(2)①森林带②草原带

(3)转型时期:2002—2006年

原因:石油资源的开采以及相关产业的发展;农产品加工产业的兴起和发展

(4)发展趋势:总体波动、良性协调发展措施和方法:退耕还林、还草;积极建设三北防护林、水土保持林、风沙林;改变工业过于单一的局面,延长石油产业链,大力发展农产品加工工业和其他产业;减少石油开采和加工对植被的破坏,加强治理三废,减少环境污染;开展河流治沙、治水工程。

同课章节目录

- 第一章 环境与环境问题

- 第一节 我们周围的环境

- 第二节 当代环境问题的产生及其特点

- 第三节 解决环境问题的基本思想

- 第二章 环境污染与防治

- 第一节 水污染及其成因

- 第二节 固体废弃物污染及其危害

- 第三节 大气污染及其防治

- 第三章 自然资源的利用与保护

- 第一节 人类面临的主要资源问题

- 第二节 非可再生资源合理开发利用对策

- 第三节 可再生资源的合理利用与保护

- 第四章 生态环境保护

- 第一节 森林及其保护

- 第二节 草地退化及其防治

- 第三节 湿地干涸及其恢复

- 第四节 生物多样性保护

- 第五节 中国区域生态环境问题及其防治途径

- 第五章 环境管理及公众参与

- 第一节 认识环境管理

- 第二节 环境管理的国际合作

- 第三节 公众参与