11.三峡 课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

11.三峡

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.①正确认读和理解重点文言文词语;②了解有关文学、文化常识;③朗读课文,体会文章语言节奏鲜明、音韵和谐的特点。(语言运用)

2.①领会课文运用精练生动的语言描绘景物特征的写法特点;②借助联想和想象,进入课文情景,感受三峡之美。(语言运用、思维能力、审美创造)

3.感受祖国山川的壮美雄奇、清幽秀丽,从而培养热爱祖国的深厚感情。(审美创造、文化自信)

素养目标

第1课时

课时目标

1.朗读课文,体会文章节奏鲜明、音韵和谐的特点。(重点)

2.了解有关郦道元的文学常识,积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点)

3.熟读课文,梳理文章脉络,把握文章内容。(重难点)

导入新课

同学们,中国的每一个汉字都有着丰富的内涵。比如“峡”字,从字形结构来看,什么样的地势才称得上“峡” “峡”的基本特征应为两山夹水。水因山而活泼,山因水而灵秀。今天,我们一起来欣赏中国的峡中极品——长江之三峡,看这里的山和水有何特点。

1.走进作者

郦道元(约470—527),字善长,范阳涿(zhuō)县(今河北涿州)人,北魏地理学家。曾任安南将军、御史中尉等职,执法严峻,后为关右大使,被雍州刺史萧宝夤(yín)杀害。他好学博览,留心水道等地理现象,撰有地理巨著——《水经注》,为我国古代的地理科学作出了重大贡献。

自主预习—探新知

2.交流背景

《三峡》是郦道元所著《水经注》中的一段。《水经》是中国古代较完整的一部记述河道水系的地理著作,作者已不可考。由于它记叙简略,郦道元旁征博引为之作注,使原著内容大为丰富,成了一部别开生面的著作,名《水经注》。《水经注》不仅是我国的一部优秀地理著作,也是宝贵的文学珍品。它与裴松之的《三国志注》、刘孝标的《世说新语注》、李善的《文选注》齐名,史称“四大名注”。

自主预习—探新知

《水经注》其书,名为注释《水经》,实则以《水经》为纲,详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著。该书还记录了不少碑刻墨迹和渔歌民谣,文笔绚烂,语言清丽,具有较高的文学价值。

自主预习—探新知

3.知识链接

长江三峡

长江流经四川盆地东缘时,冲开崇山峻岭,夺路奔流形成了壮丽雄奇、举世无双的大峡谷——长江三峡。长江三峡西起重庆奉节的白帝城,东到湖北宜昌的南津关,是瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段峡谷的总称,是长江上最为奇秀壮丽的山水画廊,全长193千米,两岸崇山峻岭,悬崖绝壁,风光奇绝。

自主预习—探新知

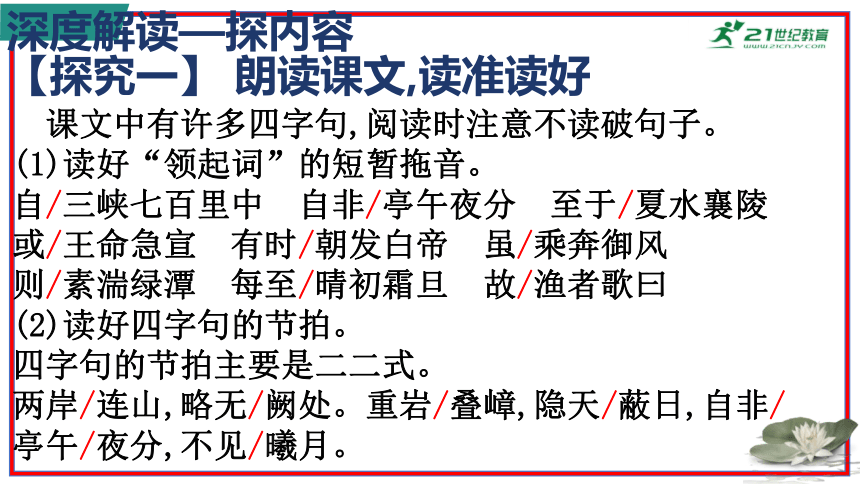

【探究一】 朗读课文,读准读好

深度解读—探内容

课文中有许多四字句,阅读时注意不读破句子。

(1)读好“领起词”的短暂拖音。

自/三峡七百里中 自非/亭午夜分 至于/夏水襄陵

或/王命急宣 有时/朝发白帝 虽/乘奔御风

则/素湍绿潭 每至/晴初霜旦 故/渔者歌曰

(2)读好四字句的节拍。

四字句的节拍主要是二二式。

两岸/连山,略无/阙处。重岩/叠嶂,隐天/蔽日,自非/亭午/夜分,不见/曦月。

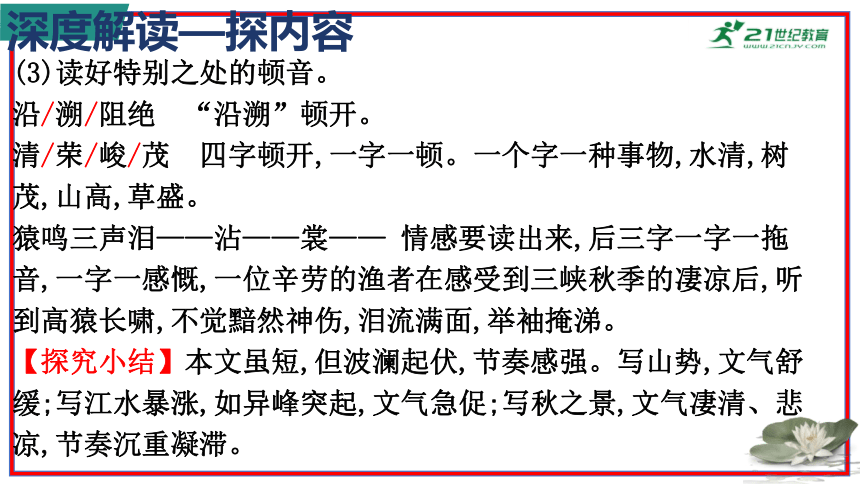

深度解读—探内容

(3)读好特别之处的顿音。

沿/溯/阻绝 “沿溯”顿开。

清/荣/峻/茂 四字顿开,一字一顿。一个字一种事物,水清,树茂,山高,草盛。

猿鸣三声泪——沾——裳—— 情感要读出来,后三字一字一拖音,一字一感慨,一位辛劳的渔者在感受到三峡秋季的凄凉后,听到高猿长啸,不觉黯然神伤,泪流满面,举袖掩涕。

【探究小结】本文虽短,但波澜起伏,节奏感强。写山势,文气舒缓;写江水暴涨,如异峰突起,文气急促;写秋之景,文气凄清、悲凉,节奏沉重凝滞。

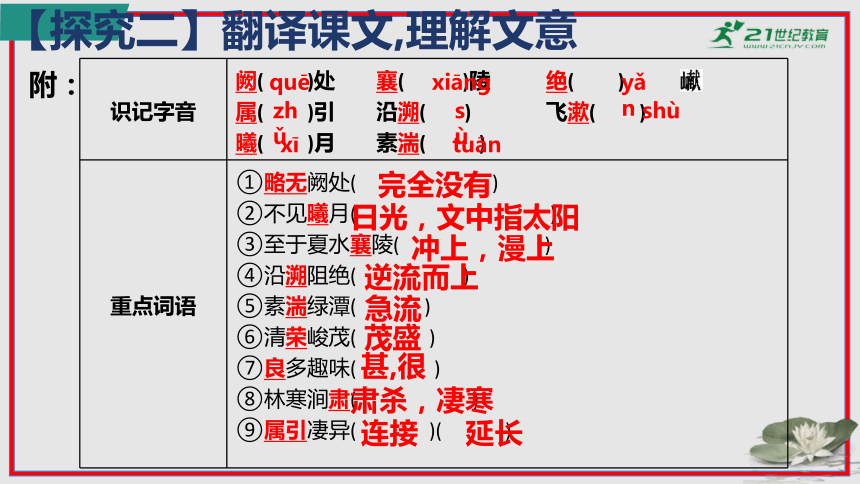

【探究二】翻译课文,理解文意

附:

识记字音 阙( )处 襄( )陵 绝( )

属( )引 沿溯( ) 飞漱( )

曦( )月 素湍( )

重点词语 ①略无阙处( )

②不见曦月( )

③至于夏水襄陵( )

④沿溯阻绝( )

⑤素湍绿潭( )

⑥清荣峻茂( )

⑦良多趣味( )

⑧林寒涧肃( )

⑨属引凄异( )( )

quē

xiāng

yǎn

zhǔ

sù

shù

xī

tuān

完全没有

日光,文中指太阳

冲上,漫上

逆流而上

急流

茂盛

甚,很

肃杀,凄寒

连接

延长

重点词语 ⑩空谷传响( )

自非亭午夜分( )( )

不以疾也( )

绝 多生怪柏( )

飞漱其间( )

晴初霜旦( )

哀转久绝( )

回声

半夜

正午

快

极高的山峰

飞速地往下冲荡

天刚放晴

声音悲凉婉转

易考名句 ①素湍绿潭,回清倒影。

②绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

重点内容 本文描写三峡夏季的水,运用正面描写与侧面描写相结合的手法,突出其水势大、水流急的特点,描写春冬之水则紧扣其清澈的特点,“素湍”“回清”“悬泉瀑布”的动态之美与“绿潭”的静态之美相辅相成,动静结合,意趣盎然。

语法现象 例句及释义

通假字 略无阙处( )

一词多义 沿溯阻绝( )

绝 绝 多生怪柏[ ]

哀转久绝( )

自三峡七百里中( )

自 自非亭午夜分( )

孤常读书,自以为大有所益( )

“阙”同“缺”,空隙、缺口

隔断

极(高)

停止

在

如果

自己

语法现象 例句及释义

一词多义 故渔者歌曰( )

故 明知故犯( )

两狼之并驱如故( )

素湍绿潭( )

素

可以调素琴( )

所以

故意

从前,原来的

白色

不加装饰的

语法现象 例句及释义

一词多义 回清倒影( )

清

清荣峻茂( )

飞漱其间( )

其

其一犬坐于前( )

清波

清澈

代词,代指山峰

代词,其中的

语法现象 例句及释义

一词多义 春冬之时( )

之

无丝竹之乱耳( )

古今异义 ①沿溯阻绝(古义:

今义:顺着;依照以往的方法、规矩、式样等)

②至于夏水襄陵(古义:

今义:表示达到某种程度或另提一件事情)

③虽乘奔御风(古义:

今义:奔走;疾跑)

④自非亭午夜分(古义:

今义:从;由)

助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译

顺流而下

到

指飞奔的马

如果

语法现象 例句及释义

词类活用 ①虽乘奔御风,不以疾也(动词用作名词, )

②回清倒影(形容词用作名词, )

③晴初霜旦(名词用作动词, )

特殊句式 ①飞漱其间(省略句。省略了介词“于”,应为“飞漱(于)其间”)

②清荣峻茂(“清”“荣”“峻”“茂”前分别省略了主语“水”“树”“山”“草”,即“水清树茂,山高草盛”)

清波

飞奔的马

下霜

【探究三】梳理脉络,把握内容

1.请同学们默读全文,看这篇文章介绍了什么。

介绍了三峡的自然景观。

2.那文章是按照怎样的思路或者说什么结构来介绍三峡的自然景观的

总分结构。

第1段先总体描绘三峡的地势,第2到4段具体描绘夏天、春冬之时和秋天不同季节的自然景象。

3.由总分结构我们可以看出作者是从哪两个方面描写三峡自然景观的

第1段写山,第2至4段写水。

4.那郦道元笔下三峡的山、水给你留下了怎样的印象 请用词语概括。

美,山高峡长,清幽秀丽,富有生机,雄奇险峻,连绵不断……

【探究小结】郦道元真不愧为北魏著名的地理学家和散文家,他用地理学家丰富的游历、经验和散文家丰厚的文学功底,让我们感受到三峡山的高峻美,夏水的奔放美,春冬水的清幽美,秋水的凄婉美,其笔法之妙,实在令人称奇。

课堂小结

跟随郦道元,我们领略了三峡:山的巍峨,水的奔放,景的秀丽,高猿叫声的哀婉,山涧的深幽。作者抓住景物的特点,状其形,写其势,绘其色,摹其声,让人全方位感受三峡的美。让我们不由得赞叹祖国大好河山的壮美。

第2课时

学习目标

1.深入理解课文内容,学习课文运用精练生动的语言描绘景物特征的写作特点。(重点)

2.借助联想和想象,感受长江三峡雄伟的气势和奇丽的景色,培养热爱祖国山河的思想感情。(重难点)

三峡之美,美在山水。欣赏下面这些图片,背诵文中相关语句。

本文是一篇美文,美在景色,美在语言,美在意境。这节课,我们继续探寻、感受它的美。

导入新课

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

1.课文描写了三峡的山和水,为何先写山势,后写水势

三峡之所以成为“峡”,是因为旁有群山约束,中有江水流淌,二者缺一不可。山为屏障,是峡之外围,所以第1段先写山,勾勒全貌。

同时,先写山高、岭连、峡窄的特点,有高峻的山才有江流湍急的水势,写山也是为下文写水做铺垫。

2.文章为什么不按春夏秋冬四季更迭的顺序写景,而要先写夏景呢

因为相比而言,三峡夏季的水最有特色,要详写。夏季江水暴涨,春冬风平浪静,秋天水枯谷空,承三峡水势涨落的特点安排夏、春冬、秋的顺序写景。

3.文章最后一句引用渔者的歌谣,这样写的作用是什么

从结构上说,渔歌起到总结全文的作用;从内容上说,写渔歌也是一言“峡长”,一言“声哀”。使人进一步体会到三峡山高、岭连、峡窄、水长的特点,同时山猿哀鸣,渲染了秋天的萧瑟气氛。

4.作者是用哪些写作手法来把三峡不同景色的特点写得如此突出的呢

①正侧结合

A.自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日:正面描写,写山连绵不断,山势险峻。

B.自非亭午夜分,不见曦月:侧面描写,借助光线视角突出山的高峻。

C.至于夏水襄陵、沿溯阻绝:正面写水,突出其凶险湍急。

D.有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也:侧面写夏水迅疾。(写夏水时还用了夸张的修辞手法)

E.每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝:正面写猿啼凄凉怪异,回声不绝,悲凉婉转,到处笼罩着悲寂、凄凉气氛;

F.故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”:侧面写三峡之秋的萧瑟凄凉。

②动静结合

静:山——两岸连山,群峰对峙。

动:

A.夏——大水猛涨、江流湍急

B.春冬——素湍、回清(动),绿潭倒影、绝 多生怪柏(静),悬泉瀑布、飞漱其间(动),清荣峻茂(静)

C.秋季——林寒涧肃(静),常有高猿长啸,哀转久绝(动)

【探究小结】写三峡之景,作者抓住景物特点运用各种写作手法进行描绘,写出了三峡雄奇险拔、清幽秀丽的景色。文章先写山,再写水,写水则分不同季节分别描绘,各个部分,各有侧重,互相映衬,互相补充,使全文结构严谨,布局巧妙,思路清晰。这是本文的写法特点,希望同学们在以后的写景作文中学会运用本文的写法。

1.通过分析,同学们都能初步体会三峡自然景观的特点。现在,请同学们闭上眼睛,听老师朗读第1段,想象作者描绘的三峡的山的画面,然后来说说你感受到三峡的山的什么特点,从哪句、哪些字词感受到的。

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处——连绵不绝

七百里、连,无阙:三峡绵延七百里,两岸都是连绵不绝的高山,只有起伏,没有中断之处,这是写它的面积广,能从中感受到山连绵不绝的特点。

②重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月——遮天蔽日、高峻雄伟

重、叠、隐、蔽:层山叠叠的悬崖峭壁,像一道屏障,遮住了天空和太阳,如果不是正午和半夜时分,日月升上中天,哪里能看到它们

【探究二】发挥想象,赏析语言

2.学生齐读下面这三个句子,感受其语言美的特质。

(1)两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

(2)素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

(3)林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)正面写山“连”的特点,粗笔勾勒,轮廓分明。“隐天蔽日”,山隐于天空,遮住太阳,侧面烘托山“高”。正面描写和侧面烘托相结合,写出了山高岭连的特点。

(2)既有俯察近物,又有仰观远景,“素湍绿潭,回清倒影”属于俯视江中所见,动静相杂,色彩各异,相映成趣。“绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间”属仰观远景,以“绝”状山,以“怪”写柏,绘形写貌,形神兼备。“怪柏”显示着旺盛的生命力和坚强的意志,给山水之间注入一股生命的活力,使人顿觉生意盎然。

(3)以“空谷传响,哀转久绝”渲染猿鸣幽凄、山谷空旷,既从正面摹声,又从侧面引用,以渔歌的凄凉来写猿鸣,手法多变,摇曳多姿。

3.从作者对三峡景色的描写中,你能感受到作者蕴含了什么样的情感在其中

对祖国大好河山的热爱、赞美。

【探究小结】本文运用精练、生动的语言描绘景物特征。所以,同学们,在一篇写景作文中,我们不仅要学会运用上节课所学的写景方法,还要对语言进行锤炼,通过语言来突出景物特征。

拓展延伸

昔日,三峡是旅游胜地;今天,三峡大坝建成后,这里更是游客云集。结合文章内容,为三峡写一段导游解说词。

各位游客,欢迎你们来到三峡观光。七百里三峡,雄奇险拔,清幽秀丽,四季美景风格迥异。夏季水涨,江水汹涌;春冬季节,潭水碧绿,清波回旋,怪柏凌峰,瀑布飞悬;秋景凄寒,猿鸣哀转。登上三峡大坝,感受三峡的磅礴气势。多情的三峡风光,热情的三峡人民,欢迎各位常游此地。

课堂小结

郦道元真不愧为北魏著名的地理学家和散文家,他用地理学家丰富的游历、经验和散文家丰厚的文学功底,把《水经》里的一条注释作得如此优美,真是慧眼独具、匠心独运。一百五十余字的短文,却能囊括千里,包容四季,收纳山水草木,罗列古猿怪柏,其笔法确实精妙至极。难怪余秋雨先生说郦道元《水经注》中的《三峡》,使后人再难调动描述的辞章了。

三峡

山——连绵、高耸 (高峻美)

水

夏:水势浩大、湍急 (奔放美)

冬、春:清幽、秀丽 (清幽美)

秋:凄凉、肃杀 (凄婉美)

11.三峡

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.①正确认读和理解重点文言文词语;②了解有关文学、文化常识;③朗读课文,体会文章语言节奏鲜明、音韵和谐的特点。(语言运用)

2.①领会课文运用精练生动的语言描绘景物特征的写法特点;②借助联想和想象,进入课文情景,感受三峡之美。(语言运用、思维能力、审美创造)

3.感受祖国山川的壮美雄奇、清幽秀丽,从而培养热爱祖国的深厚感情。(审美创造、文化自信)

素养目标

第1课时

课时目标

1.朗读课文,体会文章节奏鲜明、音韵和谐的特点。(重点)

2.了解有关郦道元的文学常识,积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点)

3.熟读课文,梳理文章脉络,把握文章内容。(重难点)

导入新课

同学们,中国的每一个汉字都有着丰富的内涵。比如“峡”字,从字形结构来看,什么样的地势才称得上“峡” “峡”的基本特征应为两山夹水。水因山而活泼,山因水而灵秀。今天,我们一起来欣赏中国的峡中极品——长江之三峡,看这里的山和水有何特点。

1.走进作者

郦道元(约470—527),字善长,范阳涿(zhuō)县(今河北涿州)人,北魏地理学家。曾任安南将军、御史中尉等职,执法严峻,后为关右大使,被雍州刺史萧宝夤(yín)杀害。他好学博览,留心水道等地理现象,撰有地理巨著——《水经注》,为我国古代的地理科学作出了重大贡献。

自主预习—探新知

2.交流背景

《三峡》是郦道元所著《水经注》中的一段。《水经》是中国古代较完整的一部记述河道水系的地理著作,作者已不可考。由于它记叙简略,郦道元旁征博引为之作注,使原著内容大为丰富,成了一部别开生面的著作,名《水经注》。《水经注》不仅是我国的一部优秀地理著作,也是宝贵的文学珍品。它与裴松之的《三国志注》、刘孝标的《世说新语注》、李善的《文选注》齐名,史称“四大名注”。

自主预习—探新知

《水经注》其书,名为注释《水经》,实则以《水经》为纲,详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著。该书还记录了不少碑刻墨迹和渔歌民谣,文笔绚烂,语言清丽,具有较高的文学价值。

自主预习—探新知

3.知识链接

长江三峡

长江流经四川盆地东缘时,冲开崇山峻岭,夺路奔流形成了壮丽雄奇、举世无双的大峡谷——长江三峡。长江三峡西起重庆奉节的白帝城,东到湖北宜昌的南津关,是瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段峡谷的总称,是长江上最为奇秀壮丽的山水画廊,全长193千米,两岸崇山峻岭,悬崖绝壁,风光奇绝。

自主预习—探新知

【探究一】 朗读课文,读准读好

深度解读—探内容

课文中有许多四字句,阅读时注意不读破句子。

(1)读好“领起词”的短暂拖音。

自/三峡七百里中 自非/亭午夜分 至于/夏水襄陵

或/王命急宣 有时/朝发白帝 虽/乘奔御风

则/素湍绿潭 每至/晴初霜旦 故/渔者歌曰

(2)读好四字句的节拍。

四字句的节拍主要是二二式。

两岸/连山,略无/阙处。重岩/叠嶂,隐天/蔽日,自非/亭午/夜分,不见/曦月。

深度解读—探内容

(3)读好特别之处的顿音。

沿/溯/阻绝 “沿溯”顿开。

清/荣/峻/茂 四字顿开,一字一顿。一个字一种事物,水清,树茂,山高,草盛。

猿鸣三声泪——沾——裳—— 情感要读出来,后三字一字一拖音,一字一感慨,一位辛劳的渔者在感受到三峡秋季的凄凉后,听到高猿长啸,不觉黯然神伤,泪流满面,举袖掩涕。

【探究小结】本文虽短,但波澜起伏,节奏感强。写山势,文气舒缓;写江水暴涨,如异峰突起,文气急促;写秋之景,文气凄清、悲凉,节奏沉重凝滞。

【探究二】翻译课文,理解文意

附:

识记字音 阙( )处 襄( )陵 绝( )

属( )引 沿溯( ) 飞漱( )

曦( )月 素湍( )

重点词语 ①略无阙处( )

②不见曦月( )

③至于夏水襄陵( )

④沿溯阻绝( )

⑤素湍绿潭( )

⑥清荣峻茂( )

⑦良多趣味( )

⑧林寒涧肃( )

⑨属引凄异( )( )

quē

xiāng

yǎn

zhǔ

sù

shù

xī

tuān

完全没有

日光,文中指太阳

冲上,漫上

逆流而上

急流

茂盛

甚,很

肃杀,凄寒

连接

延长

重点词语 ⑩空谷传响( )

自非亭午夜分( )( )

不以疾也( )

绝 多生怪柏( )

飞漱其间( )

晴初霜旦( )

哀转久绝( )

回声

半夜

正午

快

极高的山峰

飞速地往下冲荡

天刚放晴

声音悲凉婉转

易考名句 ①素湍绿潭,回清倒影。

②绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

重点内容 本文描写三峡夏季的水,运用正面描写与侧面描写相结合的手法,突出其水势大、水流急的特点,描写春冬之水则紧扣其清澈的特点,“素湍”“回清”“悬泉瀑布”的动态之美与“绿潭”的静态之美相辅相成,动静结合,意趣盎然。

语法现象 例句及释义

通假字 略无阙处( )

一词多义 沿溯阻绝( )

绝 绝 多生怪柏[ ]

哀转久绝( )

自三峡七百里中( )

自 自非亭午夜分( )

孤常读书,自以为大有所益( )

“阙”同“缺”,空隙、缺口

隔断

极(高)

停止

在

如果

自己

语法现象 例句及释义

一词多义 故渔者歌曰( )

故 明知故犯( )

两狼之并驱如故( )

素湍绿潭( )

素

可以调素琴( )

所以

故意

从前,原来的

白色

不加装饰的

语法现象 例句及释义

一词多义 回清倒影( )

清

清荣峻茂( )

飞漱其间( )

其

其一犬坐于前( )

清波

清澈

代词,代指山峰

代词,其中的

语法现象 例句及释义

一词多义 春冬之时( )

之

无丝竹之乱耳( )

古今异义 ①沿溯阻绝(古义:

今义:顺着;依照以往的方法、规矩、式样等)

②至于夏水襄陵(古义:

今义:表示达到某种程度或另提一件事情)

③虽乘奔御风(古义:

今义:奔走;疾跑)

④自非亭午夜分(古义:

今义:从;由)

助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译

顺流而下

到

指飞奔的马

如果

语法现象 例句及释义

词类活用 ①虽乘奔御风,不以疾也(动词用作名词, )

②回清倒影(形容词用作名词, )

③晴初霜旦(名词用作动词, )

特殊句式 ①飞漱其间(省略句。省略了介词“于”,应为“飞漱(于)其间”)

②清荣峻茂(“清”“荣”“峻”“茂”前分别省略了主语“水”“树”“山”“草”,即“水清树茂,山高草盛”)

清波

飞奔的马

下霜

【探究三】梳理脉络,把握内容

1.请同学们默读全文,看这篇文章介绍了什么。

介绍了三峡的自然景观。

2.那文章是按照怎样的思路或者说什么结构来介绍三峡的自然景观的

总分结构。

第1段先总体描绘三峡的地势,第2到4段具体描绘夏天、春冬之时和秋天不同季节的自然景象。

3.由总分结构我们可以看出作者是从哪两个方面描写三峡自然景观的

第1段写山,第2至4段写水。

4.那郦道元笔下三峡的山、水给你留下了怎样的印象 请用词语概括。

美,山高峡长,清幽秀丽,富有生机,雄奇险峻,连绵不断……

【探究小结】郦道元真不愧为北魏著名的地理学家和散文家,他用地理学家丰富的游历、经验和散文家丰厚的文学功底,让我们感受到三峡山的高峻美,夏水的奔放美,春冬水的清幽美,秋水的凄婉美,其笔法之妙,实在令人称奇。

课堂小结

跟随郦道元,我们领略了三峡:山的巍峨,水的奔放,景的秀丽,高猿叫声的哀婉,山涧的深幽。作者抓住景物的特点,状其形,写其势,绘其色,摹其声,让人全方位感受三峡的美。让我们不由得赞叹祖国大好河山的壮美。

第2课时

学习目标

1.深入理解课文内容,学习课文运用精练生动的语言描绘景物特征的写作特点。(重点)

2.借助联想和想象,感受长江三峡雄伟的气势和奇丽的景色,培养热爱祖国山河的思想感情。(重难点)

三峡之美,美在山水。欣赏下面这些图片,背诵文中相关语句。

本文是一篇美文,美在景色,美在语言,美在意境。这节课,我们继续探寻、感受它的美。

导入新课

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

1.课文描写了三峡的山和水,为何先写山势,后写水势

三峡之所以成为“峡”,是因为旁有群山约束,中有江水流淌,二者缺一不可。山为屏障,是峡之外围,所以第1段先写山,勾勒全貌。

同时,先写山高、岭连、峡窄的特点,有高峻的山才有江流湍急的水势,写山也是为下文写水做铺垫。

2.文章为什么不按春夏秋冬四季更迭的顺序写景,而要先写夏景呢

因为相比而言,三峡夏季的水最有特色,要详写。夏季江水暴涨,春冬风平浪静,秋天水枯谷空,承三峡水势涨落的特点安排夏、春冬、秋的顺序写景。

3.文章最后一句引用渔者的歌谣,这样写的作用是什么

从结构上说,渔歌起到总结全文的作用;从内容上说,写渔歌也是一言“峡长”,一言“声哀”。使人进一步体会到三峡山高、岭连、峡窄、水长的特点,同时山猿哀鸣,渲染了秋天的萧瑟气氛。

4.作者是用哪些写作手法来把三峡不同景色的特点写得如此突出的呢

①正侧结合

A.自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日:正面描写,写山连绵不断,山势险峻。

B.自非亭午夜分,不见曦月:侧面描写,借助光线视角突出山的高峻。

C.至于夏水襄陵、沿溯阻绝:正面写水,突出其凶险湍急。

D.有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也:侧面写夏水迅疾。(写夏水时还用了夸张的修辞手法)

E.每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝:正面写猿啼凄凉怪异,回声不绝,悲凉婉转,到处笼罩着悲寂、凄凉气氛;

F.故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”:侧面写三峡之秋的萧瑟凄凉。

②动静结合

静:山——两岸连山,群峰对峙。

动:

A.夏——大水猛涨、江流湍急

B.春冬——素湍、回清(动),绿潭倒影、绝 多生怪柏(静),悬泉瀑布、飞漱其间(动),清荣峻茂(静)

C.秋季——林寒涧肃(静),常有高猿长啸,哀转久绝(动)

【探究小结】写三峡之景,作者抓住景物特点运用各种写作手法进行描绘,写出了三峡雄奇险拔、清幽秀丽的景色。文章先写山,再写水,写水则分不同季节分别描绘,各个部分,各有侧重,互相映衬,互相补充,使全文结构严谨,布局巧妙,思路清晰。这是本文的写法特点,希望同学们在以后的写景作文中学会运用本文的写法。

1.通过分析,同学们都能初步体会三峡自然景观的特点。现在,请同学们闭上眼睛,听老师朗读第1段,想象作者描绘的三峡的山的画面,然后来说说你感受到三峡的山的什么特点,从哪句、哪些字词感受到的。

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处——连绵不绝

七百里、连,无阙:三峡绵延七百里,两岸都是连绵不绝的高山,只有起伏,没有中断之处,这是写它的面积广,能从中感受到山连绵不绝的特点。

②重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月——遮天蔽日、高峻雄伟

重、叠、隐、蔽:层山叠叠的悬崖峭壁,像一道屏障,遮住了天空和太阳,如果不是正午和半夜时分,日月升上中天,哪里能看到它们

【探究二】发挥想象,赏析语言

2.学生齐读下面这三个句子,感受其语言美的特质。

(1)两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

(2)素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

(3)林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)正面写山“连”的特点,粗笔勾勒,轮廓分明。“隐天蔽日”,山隐于天空,遮住太阳,侧面烘托山“高”。正面描写和侧面烘托相结合,写出了山高岭连的特点。

(2)既有俯察近物,又有仰观远景,“素湍绿潭,回清倒影”属于俯视江中所见,动静相杂,色彩各异,相映成趣。“绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间”属仰观远景,以“绝”状山,以“怪”写柏,绘形写貌,形神兼备。“怪柏”显示着旺盛的生命力和坚强的意志,给山水之间注入一股生命的活力,使人顿觉生意盎然。

(3)以“空谷传响,哀转久绝”渲染猿鸣幽凄、山谷空旷,既从正面摹声,又从侧面引用,以渔歌的凄凉来写猿鸣,手法多变,摇曳多姿。

3.从作者对三峡景色的描写中,你能感受到作者蕴含了什么样的情感在其中

对祖国大好河山的热爱、赞美。

【探究小结】本文运用精练、生动的语言描绘景物特征。所以,同学们,在一篇写景作文中,我们不仅要学会运用上节课所学的写景方法,还要对语言进行锤炼,通过语言来突出景物特征。

拓展延伸

昔日,三峡是旅游胜地;今天,三峡大坝建成后,这里更是游客云集。结合文章内容,为三峡写一段导游解说词。

各位游客,欢迎你们来到三峡观光。七百里三峡,雄奇险拔,清幽秀丽,四季美景风格迥异。夏季水涨,江水汹涌;春冬季节,潭水碧绿,清波回旋,怪柏凌峰,瀑布飞悬;秋景凄寒,猿鸣哀转。登上三峡大坝,感受三峡的磅礴气势。多情的三峡风光,热情的三峡人民,欢迎各位常游此地。

课堂小结

郦道元真不愧为北魏著名的地理学家和散文家,他用地理学家丰富的游历、经验和散文家丰厚的文学功底,把《水经》里的一条注释作得如此优美,真是慧眼独具、匠心独运。一百五十余字的短文,却能囊括千里,包容四季,收纳山水草木,罗列古猿怪柏,其笔法确实精妙至极。难怪余秋雨先生说郦道元《水经注》中的《三峡》,使后人再难调动描述的辞章了。

三峡

山——连绵、高耸 (高峻美)

水

夏:水势浩大、湍急 (奔放美)

冬、春:清幽、秀丽 (清幽美)

秋:凄凉、肃杀 (凄婉美)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读