12.短文二篇 课件

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

12.短文二篇

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.①正确认读和理解重点文言文词语;②了解有关文学、文化常识;③借助诵读,欣赏两篇短文不同的语言风格,把握文中景物的不同特点,领略不同的写景手法。(思维能力、语言运用)

2.感受作者热爱自然山水的情感、乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。(审美创造)

3.挖掘其中蕴含的自然审美、文人雅趣等传统文化精髓,增强对传统文化的热爱与认同,从而树立文化自信。(审美创造、文化自信)

素养目标

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

陶弘景

课时目标

1.积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点)

2.把握文中景物的特点,领略写景手法。(重点)

3.感受作者热爱自然山水的情感,培养高尚的审美情趣。(重难点)

导入新课

同学们,孔子曾经说过:“智者乐水,仁者乐山。”自古以来许多文人墨客都喜欢游山玩水,他们给我们留下了大量的歌咏自然山水的优美诗文。如苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,更有孟浩然的“绿树村边合,青山郭外斜”……这些优秀的诗句真是不胜枚举。今天,我们要走进的这篇文章,更被称为一幅“清丽的山水画”、一首“流动的山水诗”。既像画又是诗,它会是一篇怎么样的文章呢 我们一起来感受和学习这篇《答谢中书书》。

1.走进作者

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,南朝齐梁时思想家。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居茅山华阳洞。梁武帝礼聘不出,但常以朝廷大事与他商讨。时人称他为“山中宰相”。有《陶隐居集》。

自主预习—探新知

2.交流背景

南北朝时,政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往从自然美中寻求精神上的解脱。这类作品虽然没有积极进步的政治观点,但却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品。陶弘景给谢中书的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

自主预习—探新知

3.知识链接

(1)书:书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,讲究谋篇布局,文质俱佳,可以抒情,如林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》。

(2)谢中书,即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾作中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

自主预习—探新知

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

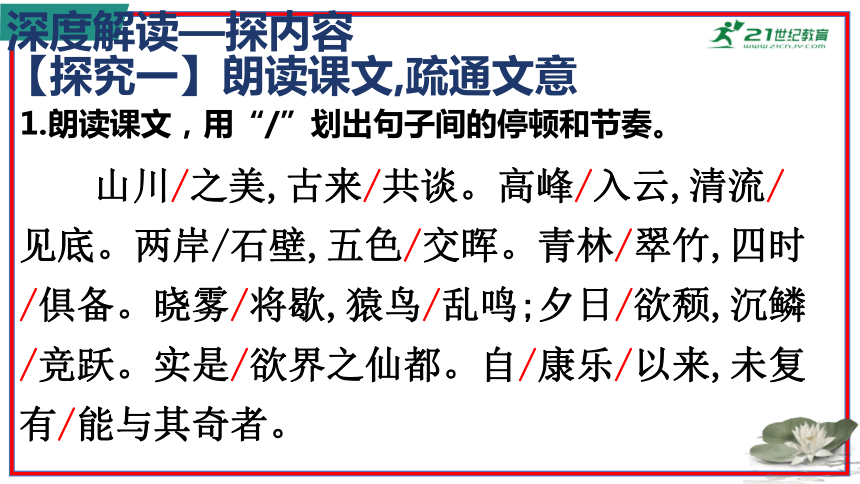

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交晖。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

1.朗读课文,用“/”划出句子间的停顿和节奏。

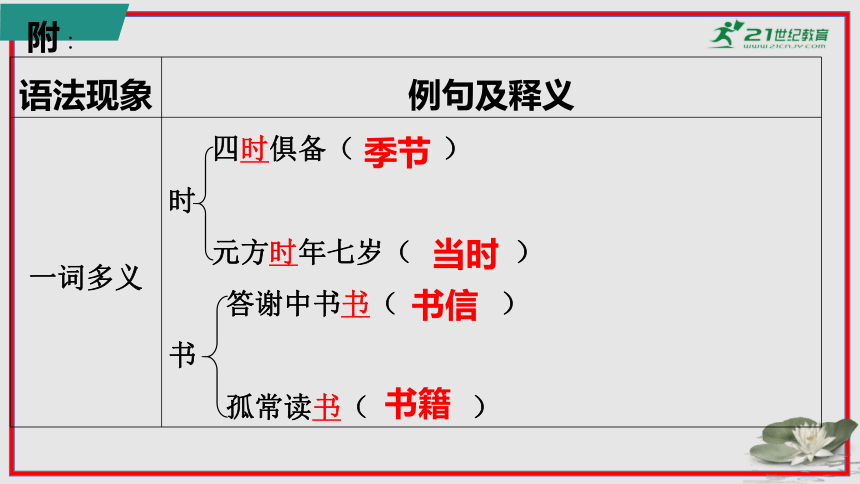

语法现象 例句及释义

一词多义 四时俱备( )

时

元方时年七岁( )

答谢中书书( )

书

孤常读书( )

季节

当时

书信

书籍

附:

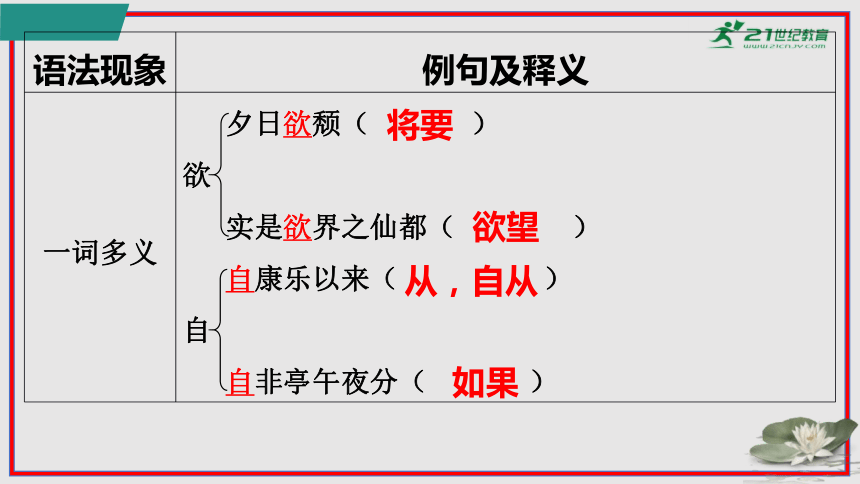

语法现象 例句及释义

一词多义 夕日欲颓( )

欲

实是欲界之仙都( )

自康乐以来( )

自

自非亭午夜分( )

将要

欲望

从,自从

如果

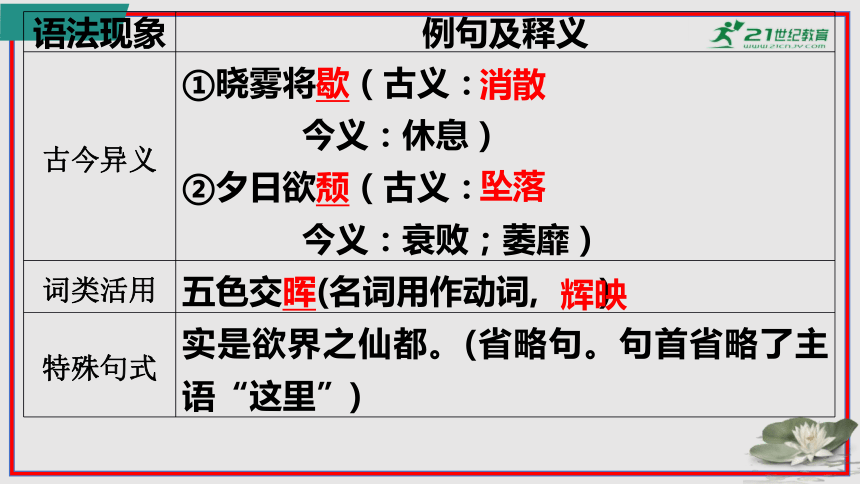

语法现象 例句及释义

古今异义 ①晓雾将歇(古义:

今义:休息)

②夕日欲颓(古义:

今义:衰败;萎靡)

词类活用 五色交晖(名词用作动词, )

特殊句式 实是欲界之仙都。(省略句。句首省略了主语“这里”)

消散

坠落

辉映

快速浏览课文,感知课文内容,回答下面的问题。

山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

2.文中具体描写了哪些景物

高山、流水、白云、石壁、青林、翠竹、晓雾、猿、鸟、夕阳、鱼。

1.总领全文的一句话是什么 全文是围绕哪个字展开的

总—分—总

文章层次:

第一层:“山川之美,古来共谈”,以感慨开篇,总领全文。

第二层:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体描绘秀丽的山川景色。

第三层:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,议论抒怀,总括全文。

3.本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局。全文的结构是什么 据此划分文章层次。

【探究小结】学习语文,要养成诵读好习惯!“声情并茂读古文,事半功倍学古文”。熟读成诵是我们提升学习文言文的一贯做法。读准字音、读出节奏、读出语气,久而久之,才能激发学生的阅读兴趣。

【探究二】探究方法,体会情感

1.“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”。

(1)山水相映之美。山的峻拔和水的清澈相互映衬。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩搭配之美。“两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

2.从语言运用的角度来看,你还能看到文章中的哪些美

(1)语言表达之美。如“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”一句,“乱”表现出一种自由,一种活力,是一种不规则的美。“乱”字写出了山中早晨万物都充满勃勃生机的景象。“夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句,“鳞”是鱼身上的一部分,说“沉鳞”,是以鳞代鱼,以局部代整体的借代手法,形象地写出了鱼儿跃出水面,在夕阳映照下鱼鳞和水面辉映出的粼粼波光。“竞”字运用了拟人的修辞手法,写出了鱼的多和活泼,渲染了愉悦的气氛。

(2)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强。间用散句,参差错落,于整齐中有变化。

3.找出本文最能体现作者思想感情的句子并翻译。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

翻译:(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

4.作者为什么在文中提到谢灵运 从文中你读出了作者怎样的情感

谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山,入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

资料卡

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,晋时袭封康乐公,故称谢康乐。著名山水诗人,开中国文学史上的山水诗一派。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

【探究小结】刚才我们体会了本文优美的语言,理解了写景方法和作品的意境,把握了文章主旨。作者以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦及与古今知音共赏美景的闲适自得之情,也流露出作者归隐林泉的高洁志趣。

课堂小结

这篇山水小品寥寥68个字,就概括古今,包罗四时,兼顾晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。作者从欣赏景物中发现无穷的乐趣。同时能与谢灵运这样的林泉高士有志同道合之处,生发出无比的自豪感,表达了作者对大自然的热爱之情以及沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情,且略微有惆怅寂寞之感。

答谢中书书

山水相映之美

色彩配合之美

晨昏变化之美

动静相称之美

沉醉山水

共赏美景

板书设计

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.背诵课文,借助注释疏通文意,积累文言词语,掌握意义。(重点)

2.理清结构思路,把握景物的特点,领略文章的写景手法。(重点)

3.理解作者复杂的思想感情,感受作者乐观豁达的人生态度,培养学生高尚的审美情趣。(重难点)

诗词联想导入:古往今来,月亮一直是文人墨客笔下的宠儿 ,李白的“举杯邀明月,对影成三人”,借月抒发孤独;张九龄的“海上生明月,天涯共此时”,望月寄托相思。那苏轼笔下的月亮又承载着怎样的情思呢 今天,我们就通过《记承天寺夜游》,去探寻苏轼夜游时的心境。

导入新课

1.走进作者

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文学家,豪放词派的代表。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”, 均在“唐宋八大家”之列。作品有《东坡七集》《东坡乐府》等。

自主预习—探新知

2.交流背景

元丰二年(1079),苏轼被诬陷以诗诽谤朝廷被捕入狱,差点送了性命。元丰三年被贬任荒远之地湖北黄州,担任团练副使一职,但不得“签书公事”,做着有职无权的闲官,在城东一个坡地下买地耕种养家。苏轼在黄州期间,他给天下写出了四篇他笔下最精的作品。一首词《念奴娇·赤壁怀古》,两篇月夜泛舟的前、后《赤壁赋》,一篇《记承天寺夜游》。

自主预习—探新知

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

记承天寺夜游

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月 何处/无竹柏 但少/闲人/如/吾两人者耳。

1.听读或老师范读,然后学生集体朗读,注意句子间的停顿,边听边用“/”在书上划出句子的停顿和节奏。

第一层(第1—3句):叙事,交代赏月缘由。

第二层(第4句):写景,描写月下美景。

第三层(第5—7句):议论抒怀,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。

2.根据课文内容,可以把课文分为几个层次

语法现象 例句及释义

一词多义 念无与为乐者( )

与

未复有能与其奇者( )

欣然起行( )

然

不以为然( )

和、同

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

……的样子

正确,对

附:

语法现象 例句及释义

一词多义 庭下如积水空明( )

如

如法炮制( )

相与步于中庭( )

于

于我如浮云( )

像,如同

依照

介词,在

介词,对,对于

语法现象 例句及释义

古今异义 ①但少闲人如吾两人者耳(古义:

今义:但是,表示转折关系的连词)

②念无与为乐者(古义:

今义:纪念;思念;读)

词类活用 相与步于中庭(名词用作动词, )

特殊句式 ①相与步于中庭。(状语后置。正常语序应为“相与于中庭步”)

②但少闲人如吾两人者耳。[定语后置。正常语序应为“但少如吾两人者(之)闲人耳”]

只是

考虑,想到

散步

【探究二】品读语句,欣赏月色之美

深度解读—探内容

1.文中哪一句写月色之美 翻译这个句子。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

2.这一句并无一“月”字,怎知是在写月

①比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明,用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏影子。

②动静结合,正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻、荇交横”则以竹柏的影子来表现月光。前者给人以静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态美,整个意境静中有动,作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

③采用误会法。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻、荇交横”,再明本体“竹柏影”,把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻、荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的月光,愉悦之情顿现笔端。

1.苏轼那天晚上怀着怎样的心情来赏月 你是从哪些词句中读出来的 尝试把这种心情读出来。

①愉悦。从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②悲凉、孤独。从“念无与为乐者”的知音难求中感受到。

③沉醉。从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

④悠闲、感慨。从“但少闲人如吾两人者耳”的不胜感慨中感受到。

【探究三】联系背景,体会苏公心境

2.“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳”,两问一叹,仅仅流露出悠闲之情吗 你如何理解“闲人”

资料卡

元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。出狱后,苏轼被贬到黄州,任团练副使,但“不得签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文是苏轼被贬于黄州时写的。

张怀民,1083 年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽任主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性。处逆境而无悲戚之容,是个品格清高超逸之人。

①一个“闲”字,反映了作者当时身为“闲”官的现实,有一种惆怅、悲哀之意;也指自己当时“有职无事”的境况,是一种自嘲。

②“闲人”指不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景,乐观旷达的人。

③作者赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。作者说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情。同时,其中也包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处又何尝想做一个闲人呢 赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

课堂小结

短短85字让如水的月光步入了经典,他空明的心境,豁达的情怀闪耀着独具魅力的光彩!同学们,面对生活的风雨坎坷,让我们常读读苏轼吧,愿我们的心灵永远澄澈明净,愿我们的人生更加豁达从容。人生不如意者十之八九,面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。重要的,不是别人是否理解欣赏我们,而是我们能不能寻找到真正的自我。

《记承天寺夜游》

苏轼

记叙 寻友赏月

描写 月色空明

抒情 乐观豁达

板书设计

12.短文二篇

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.①正确认读和理解重点文言文词语;②了解有关文学、文化常识;③借助诵读,欣赏两篇短文不同的语言风格,把握文中景物的不同特点,领略不同的写景手法。(思维能力、语言运用)

2.感受作者热爱自然山水的情感、乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。(审美创造)

3.挖掘其中蕴含的自然审美、文人雅趣等传统文化精髓,增强对传统文化的热爱与认同,从而树立文化自信。(审美创造、文化自信)

素养目标

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

陶弘景

课时目标

1.积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点)

2.把握文中景物的特点,领略写景手法。(重点)

3.感受作者热爱自然山水的情感,培养高尚的审美情趣。(重难点)

导入新课

同学们,孔子曾经说过:“智者乐水,仁者乐山。”自古以来许多文人墨客都喜欢游山玩水,他们给我们留下了大量的歌咏自然山水的优美诗文。如苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,更有孟浩然的“绿树村边合,青山郭外斜”……这些优秀的诗句真是不胜枚举。今天,我们要走进的这篇文章,更被称为一幅“清丽的山水画”、一首“流动的山水诗”。既像画又是诗,它会是一篇怎么样的文章呢 我们一起来感受和学习这篇《答谢中书书》。

1.走进作者

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,南朝齐梁时思想家。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居茅山华阳洞。梁武帝礼聘不出,但常以朝廷大事与他商讨。时人称他为“山中宰相”。有《陶隐居集》。

自主预习—探新知

2.交流背景

南北朝时,政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往从自然美中寻求精神上的解脱。这类作品虽然没有积极进步的政治观点,但却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品。陶弘景给谢中书的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

自主预习—探新知

3.知识链接

(1)书:书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,讲究谋篇布局,文质俱佳,可以抒情,如林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》。

(2)谢中书,即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾作中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

自主预习—探新知

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交晖。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

1.朗读课文,用“/”划出句子间的停顿和节奏。

语法现象 例句及释义

一词多义 四时俱备( )

时

元方时年七岁( )

答谢中书书( )

书

孤常读书( )

季节

当时

书信

书籍

附:

语法现象 例句及释义

一词多义 夕日欲颓( )

欲

实是欲界之仙都( )

自康乐以来( )

自

自非亭午夜分( )

将要

欲望

从,自从

如果

语法现象 例句及释义

古今异义 ①晓雾将歇(古义:

今义:休息)

②夕日欲颓(古义:

今义:衰败;萎靡)

词类活用 五色交晖(名词用作动词, )

特殊句式 实是欲界之仙都。(省略句。句首省略了主语“这里”)

消散

坠落

辉映

快速浏览课文,感知课文内容,回答下面的问题。

山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

2.文中具体描写了哪些景物

高山、流水、白云、石壁、青林、翠竹、晓雾、猿、鸟、夕阳、鱼。

1.总领全文的一句话是什么 全文是围绕哪个字展开的

总—分—总

文章层次:

第一层:“山川之美,古来共谈”,以感慨开篇,总领全文。

第二层:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体描绘秀丽的山川景色。

第三层:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,议论抒怀,总括全文。

3.本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局。全文的结构是什么 据此划分文章层次。

【探究小结】学习语文,要养成诵读好习惯!“声情并茂读古文,事半功倍学古文”。熟读成诵是我们提升学习文言文的一贯做法。读准字音、读出节奏、读出语气,久而久之,才能激发学生的阅读兴趣。

【探究二】探究方法,体会情感

1.“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”。

(1)山水相映之美。山的峻拔和水的清澈相互映衬。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩搭配之美。“两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

2.从语言运用的角度来看,你还能看到文章中的哪些美

(1)语言表达之美。如“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”一句,“乱”表现出一种自由,一种活力,是一种不规则的美。“乱”字写出了山中早晨万物都充满勃勃生机的景象。“夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句,“鳞”是鱼身上的一部分,说“沉鳞”,是以鳞代鱼,以局部代整体的借代手法,形象地写出了鱼儿跃出水面,在夕阳映照下鱼鳞和水面辉映出的粼粼波光。“竞”字运用了拟人的修辞手法,写出了鱼的多和活泼,渲染了愉悦的气氛。

(2)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强。间用散句,参差错落,于整齐中有变化。

3.找出本文最能体现作者思想感情的句子并翻译。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

翻译:(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

4.作者为什么在文中提到谢灵运 从文中你读出了作者怎样的情感

谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山,入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

资料卡

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,晋时袭封康乐公,故称谢康乐。著名山水诗人,开中国文学史上的山水诗一派。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

【探究小结】刚才我们体会了本文优美的语言,理解了写景方法和作品的意境,把握了文章主旨。作者以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦及与古今知音共赏美景的闲适自得之情,也流露出作者归隐林泉的高洁志趣。

课堂小结

这篇山水小品寥寥68个字,就概括古今,包罗四时,兼顾晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。作者从欣赏景物中发现无穷的乐趣。同时能与谢灵运这样的林泉高士有志同道合之处,生发出无比的自豪感,表达了作者对大自然的热爱之情以及沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情,且略微有惆怅寂寞之感。

答谢中书书

山水相映之美

色彩配合之美

晨昏变化之美

动静相称之美

沉醉山水

共赏美景

板书设计

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1.背诵课文,借助注释疏通文意,积累文言词语,掌握意义。(重点)

2.理清结构思路,把握景物的特点,领略文章的写景手法。(重点)

3.理解作者复杂的思想感情,感受作者乐观豁达的人生态度,培养学生高尚的审美情趣。(重难点)

诗词联想导入:古往今来,月亮一直是文人墨客笔下的宠儿 ,李白的“举杯邀明月,对影成三人”,借月抒发孤独;张九龄的“海上生明月,天涯共此时”,望月寄托相思。那苏轼笔下的月亮又承载着怎样的情思呢 今天,我们就通过《记承天寺夜游》,去探寻苏轼夜游时的心境。

导入新课

1.走进作者

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文学家,豪放词派的代表。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”, 均在“唐宋八大家”之列。作品有《东坡七集》《东坡乐府》等。

自主预习—探新知

2.交流背景

元丰二年(1079),苏轼被诬陷以诗诽谤朝廷被捕入狱,差点送了性命。元丰三年被贬任荒远之地湖北黄州,担任团练副使一职,但不得“签书公事”,做着有职无权的闲官,在城东一个坡地下买地耕种养家。苏轼在黄州期间,他给天下写出了四篇他笔下最精的作品。一首词《念奴娇·赤壁怀古》,两篇月夜泛舟的前、后《赤壁赋》,一篇《记承天寺夜游》。

自主预习—探新知

【探究一】朗读课文,疏通文意

深度解读—探内容

记承天寺夜游

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月 何处/无竹柏 但少/闲人/如/吾两人者耳。

1.听读或老师范读,然后学生集体朗读,注意句子间的停顿,边听边用“/”在书上划出句子的停顿和节奏。

第一层(第1—3句):叙事,交代赏月缘由。

第二层(第4句):写景,描写月下美景。

第三层(第5—7句):议论抒怀,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。

2.根据课文内容,可以把课文分为几个层次

语法现象 例句及释义

一词多义 念无与为乐者( )

与

未复有能与其奇者( )

欣然起行( )

然

不以为然( )

和、同

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

……的样子

正确,对

附:

语法现象 例句及释义

一词多义 庭下如积水空明( )

如

如法炮制( )

相与步于中庭( )

于

于我如浮云( )

像,如同

依照

介词,在

介词,对,对于

语法现象 例句及释义

古今异义 ①但少闲人如吾两人者耳(古义:

今义:但是,表示转折关系的连词)

②念无与为乐者(古义:

今义:纪念;思念;读)

词类活用 相与步于中庭(名词用作动词, )

特殊句式 ①相与步于中庭。(状语后置。正常语序应为“相与于中庭步”)

②但少闲人如吾两人者耳。[定语后置。正常语序应为“但少如吾两人者(之)闲人耳”]

只是

考虑,想到

散步

【探究二】品读语句,欣赏月色之美

深度解读—探内容

1.文中哪一句写月色之美 翻译这个句子。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

翻译:庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

2.这一句并无一“月”字,怎知是在写月

①比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明,用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏影子。

②动静结合,正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻、荇交横”则以竹柏的影子来表现月光。前者给人以静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态美,整个意境静中有动,作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

③采用误会法。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻、荇交横”,再明本体“竹柏影”,把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻、荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的月光,愉悦之情顿现笔端。

1.苏轼那天晚上怀着怎样的心情来赏月 你是从哪些词句中读出来的 尝试把这种心情读出来。

①愉悦。从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②悲凉、孤独。从“念无与为乐者”的知音难求中感受到。

③沉醉。从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

④悠闲、感慨。从“但少闲人如吾两人者耳”的不胜感慨中感受到。

【探究三】联系背景,体会苏公心境

2.“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳”,两问一叹,仅仅流露出悠闲之情吗 你如何理解“闲人”

资料卡

元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。出狱后,苏轼被贬到黄州,任团练副使,但“不得签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文是苏轼被贬于黄州时写的。

张怀民,1083 年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽任主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性。处逆境而无悲戚之容,是个品格清高超逸之人。

①一个“闲”字,反映了作者当时身为“闲”官的现实,有一种惆怅、悲哀之意;也指自己当时“有职无事”的境况,是一种自嘲。

②“闲人”指不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景,乐观旷达的人。

③作者赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。作者说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情。同时,其中也包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处又何尝想做一个闲人呢 赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

课堂小结

短短85字让如水的月光步入了经典,他空明的心境,豁达的情怀闪耀着独具魅力的光彩!同学们,面对生活的风雨坎坷,让我们常读读苏轼吧,愿我们的心灵永远澄澈明净,愿我们的人生更加豁达从容。人生不如意者十之八九,面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。重要的,不是别人是否理解欣赏我们,而是我们能不能寻找到真正的自我。

《记承天寺夜游》

苏轼

记叙 寻友赏月

描写 月色空明

抒情 乐观豁达

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读