26.唐诗五首 课件

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

26.诗词五首

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.了解有关文学常识和写作背景;正确理解、熟记“采菊东篱下,悠然见南山”“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”等名句。(语言运用)

2.抓住诗词中的意象,理解诗词内容,学习诗词常用的抒情手法,分析其表达效果。(思维能力)

3.理解诗词的意境,把握诗词的情感,提高审美情趣。(审美创造)

素养目标

4.品析诗词佳句,理解诗词寄予的思想感情,热爱中华优秀诗词文化。(文化自信)

第1课时

《饮酒》(其五)《春望》《雁门太守行》

课时目标

1.有感情地反复朗读、背诵这三首诗。

2.把握不同类别的诗歌知识,体会它们不同的韵律特点。(重点)

3.理解表达的思想感情。品味诗歌的艺术手法。(重难点)

同学们,在我国古代,往往是不同的时代,形成不同的文学高峰,如楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说。今天,我们就从中撷取两种:诗和词。来品味一番这些巅峰之作,感受诗人精妙的语言和精美的旨意。

导入新课

陶渊明(约365—427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人。世称靖节先生,又号五柳先生。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。其诗多歌颂优美的自然景色和淳朴的农村生活。有《陶渊明集》。

自主预习—探新知

《饮酒》(其五)

1.走进作者

《饮酒》组诗二十首,作于诗人归隐田园后,正值东晋灭亡前夕。诗前小序中说,这些诗是他“闲居寡欢”,酒后命笔,用以“自娱”,聊为“欢笑”之作。后人则认为其是“借酒为题耳,非咏酒也”。其五是上述这一组诗中最广为后世传诵的佳作。

2.交流背景

(1)古体诗

古体诗,为近体诗形成以前,除楚辞体外各种诗体的通称。每篇字数不拘。有四言、五言、六言、七言、杂言诸体。不拘对仗、平仄,用韵也较自由。

《饮酒》(其五)是五言古诗。

《雁门太守行》是乐府旧题,是七言古诗。

3.知识链接

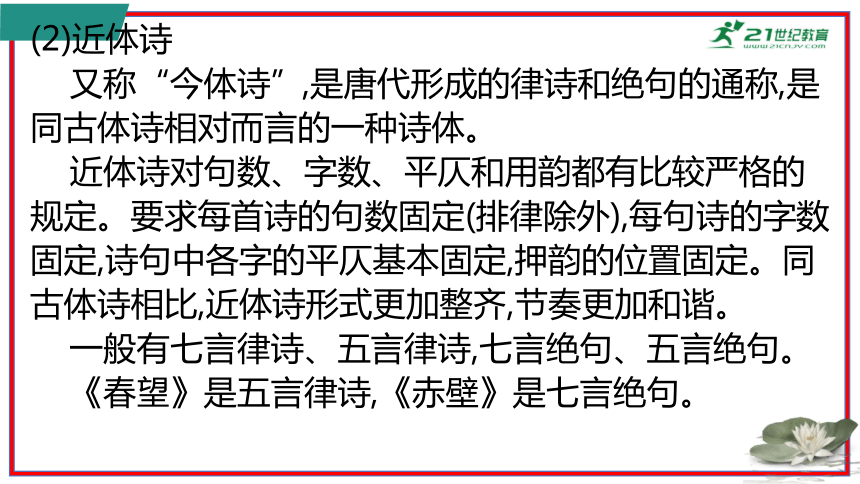

(2)近体诗

又称“今体诗”,是唐代形成的律诗和绝句的通称,是同古体诗相对而言的一种诗体。

近体诗对句数、字数、平仄和用韵都有比较严格的规定。要求每首诗的句数固定(排律除外),每句诗的字数固定,诗句中各字的平仄基本固定,押韵的位置固定。同古体诗相比,近体诗形式更加整齐,节奏更加和谐。

一般有七言律诗、五言律诗,七言绝句、五言绝句。

《春望》是五言律诗,《赤壁》是七言绝句。

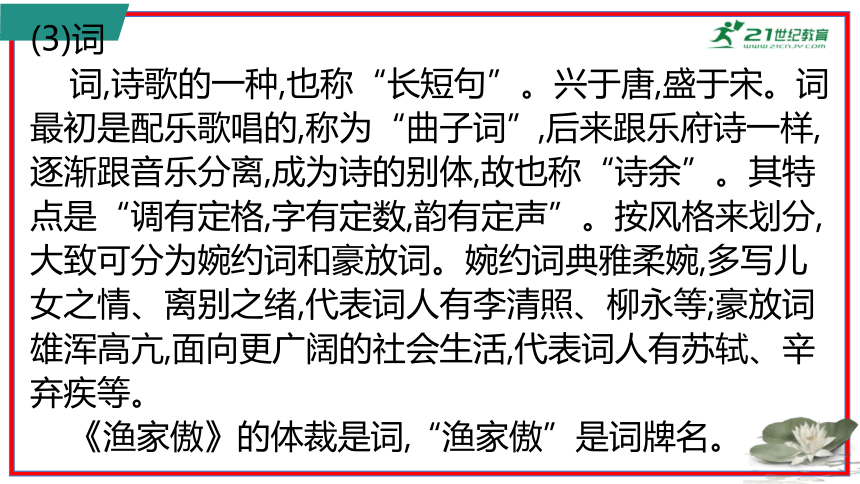

(3)词

词,诗歌的一种,也称“长短句”。兴于唐,盛于宋。词最初是配乐歌唱的,称为“曲子词”,后来跟乐府诗一样,逐渐跟音乐分离,成为诗的别体,故也称“诗余”。其特点是“调有定格,字有定数,韵有定声”。按风格来划分,大致可分为婉约词和豪放词。婉约词典雅柔婉,多写儿女之情、离别之绪,代表词人有李清照、柳永等;豪放词雄浑高亢,面向更广阔的社会生活,代表词人有苏轼、辛弃疾等。

《渔家傲》的体裁是词,“渔家傲”是词牌名。

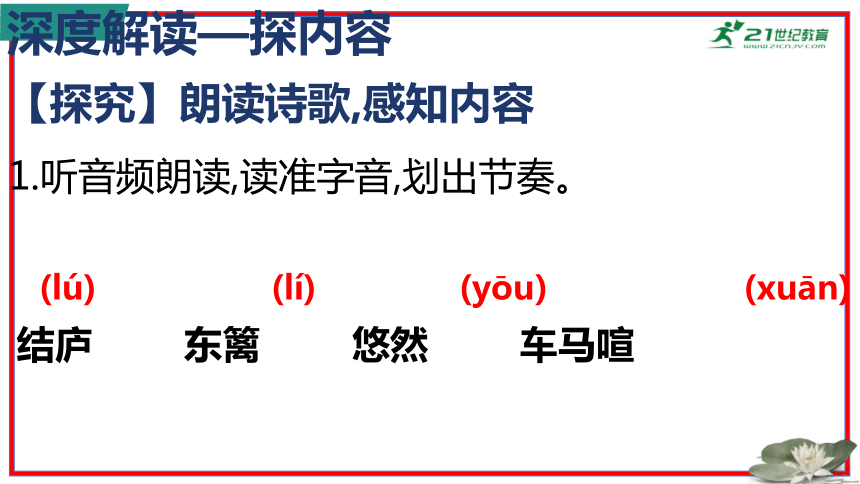

结庐 东篱 悠然 车马喧

(lú)

(lí)

(xuān)

(yōu)

【探究】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,划出节奏。

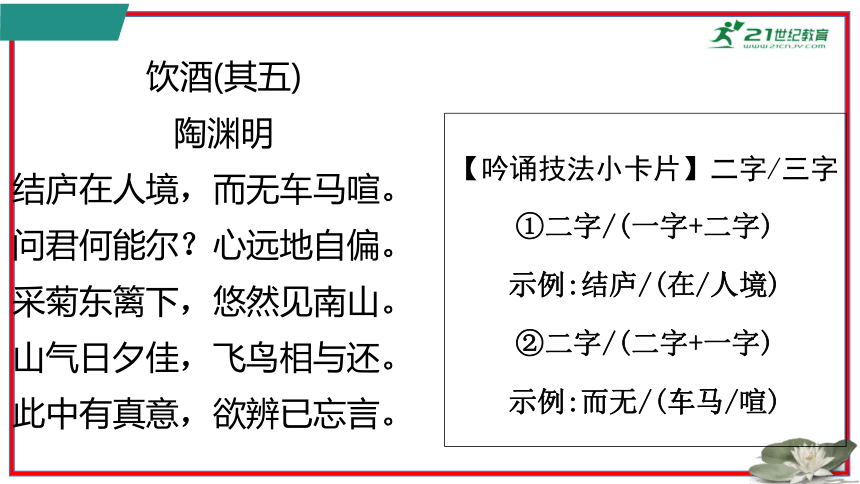

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【吟诵技法小卡片】二字/三字

①二字/(一字+二字)

示例:结庐/(在/人境)

②二字/(二字+一字)

示例:而无/(车马/喧)

饮酒(其五)

陶渊明

结庐/在人境,而无/车马喧。

问君/何能尔?心远/地自偏。

采菊/东篱下,悠然/见南山。

山气/日夕佳,飞鸟/相与还。

此中/有真意,欲辨/已忘言。

【吟诵技法小卡片】二字/三字

①二字/(一字+二字)

示例:结庐/(在/人境)

②二字/(二字+一字)

示例:而无/(车马/喧)

居住在众人聚居的地方,却听不到车马的喧闹。

问怎么能做到这样呢 因为心与世俗远离,自然就觉得地处偏远了。

在东边的篱笆下采菊花,悠然自得地可以看见南边的庐山。

夕阳映照下的南山笼罩在一片蒙蒙的雾霭中,越发觉得美妙神奇,而一双双飞鸟借着暮色结伴飞向林间的巢穴。

这里边有人生的真正意义,想辨别出来,却没有合适的语言表达。

2.小组讨论,通译全诗。

深度解读——品诗境

1.“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔 心远地自偏。”住在喧嚣扰攘的尘世,却听不到车马的喧闹。请问为什么能够这样呢

【探究一】析“心远”

因为“心远”。

2.“心远”是一种什么状态

心灵避离尘俗,亲近自然,内心宁静;诗人远离朝堂,淡泊名利。

探究小结

通过说文解字,初步感知诗人淡泊名利

的高洁志趣。

1.“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。”请用原诗中一个词描述诗句所展现的美景特点。

悠然

【探究二】入“悠然”

2.找找哪些意象描绘出了田园风光之美。

资料卡

意象,“意”,是诗人的思想、情感、意念。“象”,是物象、形象。“意象”就是客观物象经过诗人的情感活动而创造出来的独特形象。

菊与南山:色彩和谐,相映成趣,颜色朴素。

东篱与南山:一近一远,空间变换,恬淡、邈远。

山气、夕阳、飞鸟:动静结合,自由闲适。

3.发挥联想与想象,描述这悠然之景。

在茅庐外的篱笆旁,我亲手采摘朵朵素净的菊花,清新淡雅的花香弥漫周身,在享受这悠闲恬适的光阴时,偶然抬头,那高大的南山映入眼帘。已是傍晚,山间水汽氤氲,雾霭朦胧,在夕阳的照耀下,南山仿佛披上了一件轻纱彩衣,秀色可餐。此时倦鸟归林,成群结队,相伴而还。

4.“采菊东篱下,悠然见南山”这两句,有人说换一个字,把“见”换成“望”。到底是“见”更好,还是“望”更妙呢 (学生讨论后作答)

“见”更好。“望”有主动探寻之意,如之前学过的《野望》《望岳》;“见”有一种偶然的,不经意的美。“见”

有一种偶然的,不经意的美。更符合悠然的心境。

探究小结

通过赏析名句中的意象,感受诗中悠然的意境。通过联想,给诗句加入情境,进一步感受“悠然”的意境美。动词动作幅度大小角度赏析,迁移之前所学知识比较“见”“望”,进一步感受诗句透露出的悠闲、惬意、闲适之感,感悟“悠然”之境。作者融情于景,表达了“悠然自得”的心境。

1.见到如此美景,诗人心中到底是何心情,又有何感悟呢

“此中有真意,欲辨已忘言。”

【探究三】品诗境

2.如何理解诗句中的“真意”

资料卡

(1)“此中”指的是诗人所见的悠然之景,是诗人隐居山林之后感受到的山水田园的意境之美。

(2)“此中”指诗人的隐居生活,诗人不与世俗同流合污。“真意”是诗人淡泊名利、悠然闲适的心境。

(3)结合诗人生平理解(知人论世)。

陶渊明的诗文读来让人多么的惬意,相反的他的人生经历就有多么的曲折。

陶渊明经历了“五仕五隐”,前三次做官都是为了实现自己的政治抱负、光耀门楣。可是东晋黑暗的官场让陶渊明认清了严酷的政治现实,他只得在浊流中勇退,一次又一次归隐。第四次他做了刘敬宣参军,此时他已经41岁,军旅生活,让他感到极度疲惫。于是再一次回乡。公元405年的秋天,陶渊明任彭泽令。他本想用官家分配的几亩薄田种些秫米,酿酒作诗、养家糊口。然而这里的督邮既贪婪又傲慢,每次检查工作的时候,县的长官都要卑躬屈膝,而且还得向他行贿,才能破财消灾。于是陶渊明说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”仅做官 81天便解印归乡。回乡之后,他便早出晚归,躬身自耕,听山间鸟语,看河川自流。陶渊明找到了心灵的归宿,自此《归园田居》《桃花源记》《饮酒》大量名篇佳作在这期间应运而生。

续表

“真意”指的是真实的意境:山水悠然;真正的心境:淡泊名利;真实的心志:隐居山林。

探究小结

通过了解陶渊明的生平经历,领会陶渊明的精神境界,提高学生的文化素养。

课堂小结

同学们,《饮酒》(其五)这首诗通过对田园生活的描写,表达了诗人对自然、对人生的深刻感悟。在学习过程中,我们品味了诗歌的语言,体会了诗歌的意境美和情感美,学习了诗歌的表现手法,提高了诗歌鉴赏能力。同时,我们也感受到了诗人淡泊名利、归隐田园的高尚情操,希望同学们在今后的生活中,能够像诗人一样,保持一颗淡泊宁静的心,热爱自然,热爱生活,追求真正的幸福和快乐。

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”。唐代诗人。被誉为“诗圣”。由于他的诗真实反映了所处的时代,后世称为“诗史”。有《杜工部集》存世。

自主预习—探新知

《春望》

1.走进作者

这首诗是杜甫“安史之乱”期间在长安所作的。唐肃宗至德元载(756)八月,杜甫从鄜州前往灵武投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。

2.交流背景

律诗是近体诗的一种,要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字,简称“五律”或“七律”。律诗的韵、平仄、对仗,都有许多讲究。

基本特征如下:

(1)通常的律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

3.知识链接

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定:每句中用字平仄音相间,上下句中的平仄音相对。

(4)一般说来,律诗的第二、三联(即颔联、颈联)的上下句应是对仗句。

花溅泪 烽火 抵万金 胜簪 搔更短

(jiàn)

(fēng)

(zān)

(dǐ)

【探究】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,读出节奏。

(sāo)

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

春 望

杜 甫

国破/山河在,城春/草木深。

感时/花溅泪,恨别/鸟惊心。

烽火/连三月,家书/抵万金。

白头/搔更短,浑欲/不胜簪。

国都已经被叛军攻破,山河依然存在;春天的京城,满眼是茂密的杂草树木。

感伤时事,看到鲜花反而落泪;久别家人,听到鸟鸣反而心惊。

战火接连几个月没有停息,一封家书抵得上万两黄金。

头上白发越搔越稀少,简直连簪子都插不住了。

2.学生结合注释,默读弄懂诗歌大意,并同桌互相说说。

1.诗歌的题目《春望》有什么含义

【探究二】所望之景

“春望”是诗人杜甫在国都长安的时候看到的景色。

2.“国破山河在,城春草木深。”此联中都有哪些景象 营造了一种怎样的氛围 有什么作用

(1)国都、山河、草木。这首诗开篇就是春望所见(写景)。

(2)从这两句可以看出作者望见被攻破了的长安城的春天,山河之上草木丛生,营造了一种凄凉的气氛。

(3)以“破”字写出了国都沦陷,城池残破的景象,用“深”字写出了沦陷的长安城,满目疮痍。这一联既点明了写作背景,又融情于景,奠定了全诗悲痛的感情基调。

易错提醒:“国”指的不是国家,而是指国都长安。“春”字是名词用作动词,到了春天。

赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心”一联。

【探究三】望中所感

这一联有两种解释:一种是诗人在写自己因为感伤时事、思念家人,所以看到原本赏心悦目的繁花也忍不住落泪,听到本应悦耳的鸟鸣也觉得心惊;另一种是诗人把自己的感情嫁接到花与鸟的身上,似乎花与鸟也会因感时而溅泪,因离别而惊心(也就是把花与鸟拟人化了,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心)。

这一联是在写望中所感,也就是抒情。“感时”“恨别”都凝聚着杜甫因时伤怀、苦闷沉痛的忧愁。人内心痛苦,遇到乐景,反而引发更多的痛苦。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表达了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

1.诗的颈联以叙事为主,“连三月”“抵万金”用了什么修辞手法 有什么作用

【探究四】盼望之情

“连三月”写战争时间之长,“抵万金”用夸张的手法,写出了家书的珍贵、难得,真切地表达了战乱中的人思念离散亲人、盼望得到亲人音讯的迫切心情。

2.赏析“白头搔更短,浑欲不胜簪”。

在这一联中,诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,给诗歌增添了层层的悲哀。“白头”表现了诗人日益衰老。“搔”字写出了诗人因愁闷而频频搔头的情状。“更短”写出了愁的程度。诗人以“不胜簪”的细节,描写了头发的变化,表现了忧愁万分、憔悴不堪的情状,含蓄地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的思想感情。

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人。唐代诗人,他年少时在诗歌创作上就已有成就。有“诗鬼”之称,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。一生抑郁,27岁病逝。他的诗常以描写想象中的或听说的战争场面,表达自己为国捐躯的决心和立功的壮志。著有《昌谷集》。

自主预习—探新知

《雁门太守行》

1.走进作者

李贺生活的时代藩镇叛乱此伏彼起,发生过重大的战争。据史载,元和四年(809),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰救。元和九年(814),他身先士卒,突出、冲击吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。这首诗写的就是平定藩镇叛乱的战争状况。

2.交流背景

歌行体是乐府诗的一种变体。汉、魏以后的乐府诗,题名为“歌”“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别,都是“歌曲”的意思,其音节、格律一般都比较自由,遂有“歌行”一体。

3.知识链接

压城 金鳞 燕脂 提携

(yā)

(lín)

(xié)

(zhī)

4.积累字词

(2)解释词语

黑云压城:比喻敌军攻城的气势。

甲光、金鳞:将士身上穿的铠甲的闪光,象征将士们的威武和勇气。

角:军中号角。

玉龙:指宝剑。

(1)字音字形

1.读准节奏:听音频朗读,老师范读,学生自由朗读。

【探究一】朗读诗歌,感知内容

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.读准节奏:听音频朗读,老师范读,学生自由朗读。

【探究一】朗读诗歌,感知内容

黑云/压城/城欲摧,甲光/向日/金鳞开。

角声/满天/秋色里,塞上/燕脂/凝夜紫。

半卷/红旗/临易水,霜重/鼓寒/声不起。

报君/黄金台上意,提携/玉龙/为君死。

2.读懂诗意:结合课下注释,理解诗意。

战局像乌云重压要把城墙摧垮,铠甲在阳光的照耀下如金色鱼鳞一般闪耀着。

秋色中,遍地响起了号角声,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

军队行进在易水边,风卷动红旗,浓霜凝住战鼓,鼓声低沉。

为了报答君王的厚爱,(将士们)甘愿高举宝剑,战死沙场。

1.明朝的胡应麟称赞这首诗“通篇皆赞词”,请仔细品读下面的诗句,理解胡应麟的赞语。

【探究二】深层理解,体会感情

运用比喻、夸张的修辞手法,把敌军比作黑云,写出敌军人马众多,来势凶猛;“城欲摧”表现了兵临城下的紧张气氛和危急形势。“压”“摧”二字写出了敌军的来势汹汹以及交战双方力量的悬殊:“开”字写出了守军披坚执锐、严阵以待的情形,表现了将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

(1)黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

分别从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面。这两句不从正面写战争的惨烈,只是用“角声满天”侧面写战争规模,用“凝夜紫”侧面写血流成河的场面,给人以悲壮之感。

(2)角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

(3)半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

“半卷红旗”,写乘夜奔袭之状,“声不起”写天气寒冷,再现了作战的地点、时间,表现将士们不畏严寒英勇杀敌的气概。

(4)报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

点明主旨,引用战国时燕昭王置千金于台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

2.诗人引用两个典故有何作用

太子丹和燕昭王有一个共同特点,他们都礼贤下士、重视人才。因此荆轲和燕昭王招揽的贤士,都甘愿为君王效力,正所谓“士为知己者死”。诗人引用两个典故就是为了表现将士们誓死保家卫国、报效君王的决心。

3.根据以上分析可知,诗人构思大胆,把一场旷日持久的战争高度集中在一个昼夜的时间里加以表现。诗中共写了三个画面,分别是什么 诗人描写这些画面,意在表达怎样的情感

(画面)白天:敌军压城,将士们严阵以待图。黄昏:战后惨烈图。夜间:夜袭易水图。

(情感)诗人意在颂扬将士们不屈的战斗意志和誓死报国的决心。

课堂小结

这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡的了;而这种色彩斑斓的奇异画面却准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,又显得很妥帖。惟其奇诡,愈觉新颖;惟其妥帖,则倍感真切;奇诡而又妥帖,从而构成浑融、蕴藉,富有情思的意境。

第2课时

《赤壁》《渔家傲》

课时目标

1.有感情地反复诵读、背诵这两首诗词,理解作者表达的思想感情。(重点)

2.体会优美的意境,品味诗歌语言,赏析诗词的艺术手法。(重难点)

复习旧知导入新课

背诵并默写《饮酒》(其五)《春望》《雁门太守行》

导入新课

杜牧(803—853),唐代诗人,字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。杜牧的文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以成名家。在诗歌创作上,杜牧与晚唐诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。杜牧善文工诗,人称“小杜”。

自主预习—探新知

《赤壁》

1.走进作者

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方。赤壁之战发生于汉献帝建安十三年,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败曹军,而当时的东吴军统帅周瑜,乃是这次战争中的头号风云人物。诗人经过赤壁时,有感于历史,借题发挥,写下了这首怀古咏史之作。

2.交流背景

折戟 磨洗 前朝 周郎 铜雀

(jǐ)

(mó)

(láng)

(cháo)

【探究一】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,读出节奏。

(què)

赤 壁

杜 牧

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

赤 壁

杜 牧

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

一支折断了的铁戟沉没在水底沙中还没有销蚀掉,

经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗物。

那时假如不是强劲的东风帮助周瑜实行火攻,打败了曹军,

东吴的美女大乔和小乔就要被掳去,关在铜雀台上为曹操所霸占。

2.学生齐读这首诗,然后个别学生读。

3.学生参照注释,借助工具书,疏通诗句,理解诗意。

1.把握特色,理解诗情:这是一首兴感之作,诗人感慨的起因是什么

【探究二】品读诗歌,体会情感

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。诗的前两句借一件前朝遗物来兴起对前朝人物和事件的慨叹,写兴感之由(借物起兴)。诗人“自将磨洗”和“认”的动作,显示出他对前朝遗物的兴趣和对历史的思索,引出对古人和古事的感慨,为后两句的论史抒怀做铺垫。

2.感悟诗情,识兴感之心:诗人凭借前朝遗物,抒发了怎样的感慨

【探究二】品读诗歌,体会情感

东风不与周郞便,铜雀春深锁二乔。这两句的意思是说,假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,隐含着自己生不逢时、有政治军事才能而不能施展的郁闷。

3.品析手法,明兴感之巧:诗歌在写法上有什么特色 试简要分析。

诗歌咏史怀古,特别是最后两句议论,以“二乔”的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,以小见大,别出心裁,诗人借此来抒发自己的感慨,表达了英雄无用武之地的抑郁不平之气。

资料卡

以小见大,即作品中通过小题材、小事件和细节来揭示重大主题、反映深广内容的写作方法。其特点就在于抓住一事一物、一情一景,从小处落笔,深入发掘,展开联想,为读者创造一个更为广阔、更为深远的艺术境界。

探究小结

这是一首咏史诗,诗人借周瑜和曹操的故事,讽嘲周瑜在赤壁之战中得胜的侥幸,对历史兴亡成败的问题发表了自己独特的见解,同时也感慨自己怀才不遇。

课堂小结

此诗过分强调东风的作用,又不从正面歌颂周瑜的胜利,却从反面假想其失败。杜牧通晓政治军事,对当时中央与藩镇、汉族与吐蕃的斗争形势,有相当清楚的了解,并曾经向朝廷提出过一些有益的建议。如果说,孟子在战国时代就已经知道“天时不如地利,地利不如人和”的道理,而杜牧却还把周瑜在赤壁战役中的巨大胜利,完全归之于偶然的东风,这是很难想象的。他之所以这样写,恐怕用意还在于借史事以吐其胸中抑郁不平之气。

李清照(1084—约1155),号易安居士,章丘(今属山东)人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多慨叹身世,情调感伤。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。

自主预习—探新知

《渔家傲》

1.走进作者

此词作于建炎四年(1130),李清照南渡之后。根据《金石录后序》记载,建炎四年(1130)春间,李清照曾在海上航行,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所得到的感受有关。

2.交流背景

词:词最初称为“曲词”或者“曲子词”,又称长短句、诗余等,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗,词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、平仄上都有规定。

词的流派:包括婉约派和豪放派。

3.知识链接

(1)婉约派:代表词人有秦观、李清照、温庭筠、冯延巳、晏殊、欧阳修等。主要内容是书写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景流连等。风格特点是:婉丽柔美,含蓄蕴藉,情景交融,声调和谐。

(2)豪放派:代表词人有苏轼、辛弃疾等。豪放词作是从苏轼开始的。他把词从狭小的天地里解放出来,发展成独立的抒情艺术。“无言不可入,无事不可入”,山川胜迹、农舍风光、优游放怀、报国壮志等均可入词,使词从花前月下走向了广阔的社会生活。

殷勤 嗟 谩 风鹏

(yīn)

(jiē)

(péng)

(màn)

【探究一】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.朗读,读准字音,划分节奏,读出韵脚。

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

(1)划分节奏

天接云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛/梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗/谩有/惊人句。九万里风/鹏正举。风/休住,蓬舟/吹取/三山去!

(1)划分节奏

(2)韵字有

雾、舞、语、处、暮、句、举、住、去

2.学生参照注释,借助工具书,疏通词句,理解词意。

水天相接,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。梦魂仿佛回到天庭,天帝传话善意相邀。殷勤地问道:你可有归宿之处

我回报天帝说:路途漫长,又叹日暮时不早。学作诗,枉有妙句人称道,却是空无用。长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!请千万别停息,将这一叶轻舟,载着我直送往三座海上仙山。

1.这首词没有题目,请同学们给它加个标题,要求:只能用一个字,并能概括整首词的内容。你会用哪一个词

【探究二】走进梦境,读出“雄奇”

梦

资料卡

这首词在《花庵词选》中题作“记梦”,词中亦有“梦魂”一词。这是一首叙述梦中见闻感受的词。

①天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

交流:写天、云涛、晓雾、星河、千帆,景象极为壮丽。词人把低垂的天幕、翻卷如云的波涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,描绘出一个似梦似幻、美妙神奇、富有浪漫色彩的境界。

2.走进李清照的这个梦,哪些词句感受到“我”身在

梦中

链接材料

梵高的《星空》,感受梦境的梦幻、神秘、雄奇、瑰丽。

②仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

交流:天帝“殷勤”“归”传递关切之意,梦境让人温暖。

③九万里风鹏正举。

交流:使用庄子《逍遥游》中的典故。大鹏这个意象,展现词人志向的宏大。

④风休住,蓬舟吹取三山去!

交流:想象所乘轻舟被风吹往仙山,可见作者向往梦幻中的仙境。

探究小结

这首词叙述了一个梦幻、雄奇的梦。梦境中海天相接,作者乘船由银河进入天宫,向天帝倾诉自己的苦闷,渴望乘风破浪,驶向理想的仙山。这首词具有鲜明的浪漫主义特色,风格豪迈奔放,在《漱玉词》中别具一格。

1.作者为什么会做这样一个梦 梦中的“我”有怎样的感受 请从词中寻找答案。

【探究三】再回梦境,读出“悲苦”

“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。”

交流:言外之意是“我”去不了我想去的地方,我空有一身才情,在乱世,却没有任何用处。“我”因为对现实不满、悲愤、无奈,所以才进入梦中寻找安慰。

梦幻的背后是迷茫,雄奇的背后是艰险,亲切的背后是炎凉,壮志的背后是无奈。

2.知人论世,读出词情。在这梦幻雄奇的梦境背后,是否有其他情感

资料卡

我出身名门望族,自幼才华出众。/在无忧无虑的少女时代,我“沉醉不知归路”。/在最美的年华,我嫁给了爱情。/虽有“人比黄花瘦”的相思苦,/更多的是情投意合的甜蜜。/可是金兵入侵,宋室南渡,/我追随海上逃亡的皇帝,历经艰险。/丈夫去世,我的心永远空了。/孤苦无依的我四处漂泊,/寻寻觅觅,却总是冷冷清清,/昨日繁华已成梦一场,/我将归向何处

梦幻的背后是迷茫,雄奇的背后是艰险,亲切的背后是炎凉,壮志的背后是无奈。

探究小结

李清照这首词把梦境与现实相融合,在瑰丽雄奇的梦境中展现对现实的不满。

1.历代诗评家盛赞《渔家傲》一词开篇两句中的四个动词精妙,请细细赏析,说说它们妙在何处。

【探究四】品读诗歌,赏析语言

①“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。②而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。③所谓“星河欲转”,是写词人从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎在转动一般。④“千帆舞”,则写海上刮起了大风,无数的舟船在风浪中飞舞前进。⑤星河欲转,船摇帆舞,既富于生活的真实感,也具有梦境的虚幻性,虚虚实实,

为全篇的奇情壮采奠定了基调。

2.“学诗谩有惊人句”中“谩”字用得好,好在哪里

“谩”是空,徒然的意思。词人著一“谩”字,流露出对现实的强烈不满。词人在现实中知音难遇,欲诉无门,所以用这一词抒发怀才不遇的愤懑之情。

探究小结

这首词融合典故、意境壮阔、想象丰富、用词精准、情感激昂。这些特色共同构成了这首词独特的艺术魅力,使其成为李清照词作中的经典之作。

课堂小结

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走向社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说;同时,她遍读群书,记忆力强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如,来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而构成了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

板书设计

饮 酒(其五)

而无车马喧——生活宁静

心远地自偏——内心恬淡

采菊见南山——热爱自然

内心愉悦

宁静致远

山夕飞鸟伴——

板书设计

春望

翘首望景

国破草深

所思

所盼

所感

所见

低头思亲

触景生情

家书万金

战休国安

忧国思亲

板书设计

赤壁

兴感之由

借

古

讽

今

折戟未销前朝之物

感慨议论

东风之力

二乔命运

借物

咏叹

板书设计

雁门太守行

第一、二句:敌军围攻,守卫森严

第三、四句:号角满天,战斗残酷

第五、六句:夜半偷袭,战斗又起

第七、八句:报效君王,甘愿身死

以色示物

板书设计

渔家傲

渴望自由

追求光明

梦中所见

海天相接

瑰奇雄伟

理想抱负

辛苦求索

未见光明

26.诗词五首

义务教育教科书(部编版)

语文/八年级上册

1.了解有关文学常识和写作背景;正确理解、熟记“采菊东篱下,悠然见南山”“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”等名句。(语言运用)

2.抓住诗词中的意象,理解诗词内容,学习诗词常用的抒情手法,分析其表达效果。(思维能力)

3.理解诗词的意境,把握诗词的情感,提高审美情趣。(审美创造)

素养目标

4.品析诗词佳句,理解诗词寄予的思想感情,热爱中华优秀诗词文化。(文化自信)

第1课时

《饮酒》(其五)《春望》《雁门太守行》

课时目标

1.有感情地反复朗读、背诵这三首诗。

2.把握不同类别的诗歌知识,体会它们不同的韵律特点。(重点)

3.理解表达的思想感情。品味诗歌的艺术手法。(重难点)

同学们,在我国古代,往往是不同的时代,形成不同的文学高峰,如楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说。今天,我们就从中撷取两种:诗和词。来品味一番这些巅峰之作,感受诗人精妙的语言和精美的旨意。

导入新课

陶渊明(约365—427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人。世称靖节先生,又号五柳先生。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。其诗多歌颂优美的自然景色和淳朴的农村生活。有《陶渊明集》。

自主预习—探新知

《饮酒》(其五)

1.走进作者

《饮酒》组诗二十首,作于诗人归隐田园后,正值东晋灭亡前夕。诗前小序中说,这些诗是他“闲居寡欢”,酒后命笔,用以“自娱”,聊为“欢笑”之作。后人则认为其是“借酒为题耳,非咏酒也”。其五是上述这一组诗中最广为后世传诵的佳作。

2.交流背景

(1)古体诗

古体诗,为近体诗形成以前,除楚辞体外各种诗体的通称。每篇字数不拘。有四言、五言、六言、七言、杂言诸体。不拘对仗、平仄,用韵也较自由。

《饮酒》(其五)是五言古诗。

《雁门太守行》是乐府旧题,是七言古诗。

3.知识链接

(2)近体诗

又称“今体诗”,是唐代形成的律诗和绝句的通称,是同古体诗相对而言的一种诗体。

近体诗对句数、字数、平仄和用韵都有比较严格的规定。要求每首诗的句数固定(排律除外),每句诗的字数固定,诗句中各字的平仄基本固定,押韵的位置固定。同古体诗相比,近体诗形式更加整齐,节奏更加和谐。

一般有七言律诗、五言律诗,七言绝句、五言绝句。

《春望》是五言律诗,《赤壁》是七言绝句。

(3)词

词,诗歌的一种,也称“长短句”。兴于唐,盛于宋。词最初是配乐歌唱的,称为“曲子词”,后来跟乐府诗一样,逐渐跟音乐分离,成为诗的别体,故也称“诗余”。其特点是“调有定格,字有定数,韵有定声”。按风格来划分,大致可分为婉约词和豪放词。婉约词典雅柔婉,多写儿女之情、离别之绪,代表词人有李清照、柳永等;豪放词雄浑高亢,面向更广阔的社会生活,代表词人有苏轼、辛弃疾等。

《渔家傲》的体裁是词,“渔家傲”是词牌名。

结庐 东篱 悠然 车马喧

(lú)

(lí)

(xuān)

(yōu)

【探究】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,划出节奏。

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【吟诵技法小卡片】二字/三字

①二字/(一字+二字)

示例:结庐/(在/人境)

②二字/(二字+一字)

示例:而无/(车马/喧)

饮酒(其五)

陶渊明

结庐/在人境,而无/车马喧。

问君/何能尔?心远/地自偏。

采菊/东篱下,悠然/见南山。

山气/日夕佳,飞鸟/相与还。

此中/有真意,欲辨/已忘言。

【吟诵技法小卡片】二字/三字

①二字/(一字+二字)

示例:结庐/(在/人境)

②二字/(二字+一字)

示例:而无/(车马/喧)

居住在众人聚居的地方,却听不到车马的喧闹。

问怎么能做到这样呢 因为心与世俗远离,自然就觉得地处偏远了。

在东边的篱笆下采菊花,悠然自得地可以看见南边的庐山。

夕阳映照下的南山笼罩在一片蒙蒙的雾霭中,越发觉得美妙神奇,而一双双飞鸟借着暮色结伴飞向林间的巢穴。

这里边有人生的真正意义,想辨别出来,却没有合适的语言表达。

2.小组讨论,通译全诗。

深度解读——品诗境

1.“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔 心远地自偏。”住在喧嚣扰攘的尘世,却听不到车马的喧闹。请问为什么能够这样呢

【探究一】析“心远”

因为“心远”。

2.“心远”是一种什么状态

心灵避离尘俗,亲近自然,内心宁静;诗人远离朝堂,淡泊名利。

探究小结

通过说文解字,初步感知诗人淡泊名利

的高洁志趣。

1.“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。”请用原诗中一个词描述诗句所展现的美景特点。

悠然

【探究二】入“悠然”

2.找找哪些意象描绘出了田园风光之美。

资料卡

意象,“意”,是诗人的思想、情感、意念。“象”,是物象、形象。“意象”就是客观物象经过诗人的情感活动而创造出来的独特形象。

菊与南山:色彩和谐,相映成趣,颜色朴素。

东篱与南山:一近一远,空间变换,恬淡、邈远。

山气、夕阳、飞鸟:动静结合,自由闲适。

3.发挥联想与想象,描述这悠然之景。

在茅庐外的篱笆旁,我亲手采摘朵朵素净的菊花,清新淡雅的花香弥漫周身,在享受这悠闲恬适的光阴时,偶然抬头,那高大的南山映入眼帘。已是傍晚,山间水汽氤氲,雾霭朦胧,在夕阳的照耀下,南山仿佛披上了一件轻纱彩衣,秀色可餐。此时倦鸟归林,成群结队,相伴而还。

4.“采菊东篱下,悠然见南山”这两句,有人说换一个字,把“见”换成“望”。到底是“见”更好,还是“望”更妙呢 (学生讨论后作答)

“见”更好。“望”有主动探寻之意,如之前学过的《野望》《望岳》;“见”有一种偶然的,不经意的美。“见”

有一种偶然的,不经意的美。更符合悠然的心境。

探究小结

通过赏析名句中的意象,感受诗中悠然的意境。通过联想,给诗句加入情境,进一步感受“悠然”的意境美。动词动作幅度大小角度赏析,迁移之前所学知识比较“见”“望”,进一步感受诗句透露出的悠闲、惬意、闲适之感,感悟“悠然”之境。作者融情于景,表达了“悠然自得”的心境。

1.见到如此美景,诗人心中到底是何心情,又有何感悟呢

“此中有真意,欲辨已忘言。”

【探究三】品诗境

2.如何理解诗句中的“真意”

资料卡

(1)“此中”指的是诗人所见的悠然之景,是诗人隐居山林之后感受到的山水田园的意境之美。

(2)“此中”指诗人的隐居生活,诗人不与世俗同流合污。“真意”是诗人淡泊名利、悠然闲适的心境。

(3)结合诗人生平理解(知人论世)。

陶渊明的诗文读来让人多么的惬意,相反的他的人生经历就有多么的曲折。

陶渊明经历了“五仕五隐”,前三次做官都是为了实现自己的政治抱负、光耀门楣。可是东晋黑暗的官场让陶渊明认清了严酷的政治现实,他只得在浊流中勇退,一次又一次归隐。第四次他做了刘敬宣参军,此时他已经41岁,军旅生活,让他感到极度疲惫。于是再一次回乡。公元405年的秋天,陶渊明任彭泽令。他本想用官家分配的几亩薄田种些秫米,酿酒作诗、养家糊口。然而这里的督邮既贪婪又傲慢,每次检查工作的时候,县的长官都要卑躬屈膝,而且还得向他行贿,才能破财消灾。于是陶渊明说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”仅做官 81天便解印归乡。回乡之后,他便早出晚归,躬身自耕,听山间鸟语,看河川自流。陶渊明找到了心灵的归宿,自此《归园田居》《桃花源记》《饮酒》大量名篇佳作在这期间应运而生。

续表

“真意”指的是真实的意境:山水悠然;真正的心境:淡泊名利;真实的心志:隐居山林。

探究小结

通过了解陶渊明的生平经历,领会陶渊明的精神境界,提高学生的文化素养。

课堂小结

同学们,《饮酒》(其五)这首诗通过对田园生活的描写,表达了诗人对自然、对人生的深刻感悟。在学习过程中,我们品味了诗歌的语言,体会了诗歌的意境美和情感美,学习了诗歌的表现手法,提高了诗歌鉴赏能力。同时,我们也感受到了诗人淡泊名利、归隐田园的高尚情操,希望同学们在今后的生活中,能够像诗人一样,保持一颗淡泊宁静的心,热爱自然,热爱生活,追求真正的幸福和快乐。

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”。唐代诗人。被誉为“诗圣”。由于他的诗真实反映了所处的时代,后世称为“诗史”。有《杜工部集》存世。

自主预习—探新知

《春望》

1.走进作者

这首诗是杜甫“安史之乱”期间在长安所作的。唐肃宗至德元载(756)八月,杜甫从鄜州前往灵武投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。

2.交流背景

律诗是近体诗的一种,要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字,简称“五律”或“七律”。律诗的韵、平仄、对仗,都有许多讲究。

基本特征如下:

(1)通常的律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

3.知识链接

(2)律诗要求全诗通押一个韵,限平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

(3)每句的平仄都有规定:每句中用字平仄音相间,上下句中的平仄音相对。

(4)一般说来,律诗的第二、三联(即颔联、颈联)的上下句应是对仗句。

花溅泪 烽火 抵万金 胜簪 搔更短

(jiàn)

(fēng)

(zān)

(dǐ)

【探究】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,读出节奏。

(sāo)

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

春 望

杜 甫

国破/山河在,城春/草木深。

感时/花溅泪,恨别/鸟惊心。

烽火/连三月,家书/抵万金。

白头/搔更短,浑欲/不胜簪。

国都已经被叛军攻破,山河依然存在;春天的京城,满眼是茂密的杂草树木。

感伤时事,看到鲜花反而落泪;久别家人,听到鸟鸣反而心惊。

战火接连几个月没有停息,一封家书抵得上万两黄金。

头上白发越搔越稀少,简直连簪子都插不住了。

2.学生结合注释,默读弄懂诗歌大意,并同桌互相说说。

1.诗歌的题目《春望》有什么含义

【探究二】所望之景

“春望”是诗人杜甫在国都长安的时候看到的景色。

2.“国破山河在,城春草木深。”此联中都有哪些景象 营造了一种怎样的氛围 有什么作用

(1)国都、山河、草木。这首诗开篇就是春望所见(写景)。

(2)从这两句可以看出作者望见被攻破了的长安城的春天,山河之上草木丛生,营造了一种凄凉的气氛。

(3)以“破”字写出了国都沦陷,城池残破的景象,用“深”字写出了沦陷的长安城,满目疮痍。这一联既点明了写作背景,又融情于景,奠定了全诗悲痛的感情基调。

易错提醒:“国”指的不是国家,而是指国都长安。“春”字是名词用作动词,到了春天。

赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心”一联。

【探究三】望中所感

这一联有两种解释:一种是诗人在写自己因为感伤时事、思念家人,所以看到原本赏心悦目的繁花也忍不住落泪,听到本应悦耳的鸟鸣也觉得心惊;另一种是诗人把自己的感情嫁接到花与鸟的身上,似乎花与鸟也会因感时而溅泪,因离别而惊心(也就是把花与鸟拟人化了,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心)。

这一联是在写望中所感,也就是抒情。“感时”“恨别”都凝聚着杜甫因时伤怀、苦闷沉痛的忧愁。人内心痛苦,遇到乐景,反而引发更多的痛苦。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表达了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

1.诗的颈联以叙事为主,“连三月”“抵万金”用了什么修辞手法 有什么作用

【探究四】盼望之情

“连三月”写战争时间之长,“抵万金”用夸张的手法,写出了家书的珍贵、难得,真切地表达了战乱中的人思念离散亲人、盼望得到亲人音讯的迫切心情。

2.赏析“白头搔更短,浑欲不胜簪”。

在这一联中,诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,给诗歌增添了层层的悲哀。“白头”表现了诗人日益衰老。“搔”字写出了诗人因愁闷而频频搔头的情状。“更短”写出了愁的程度。诗人以“不胜簪”的细节,描写了头发的变化,表现了忧愁万分、憔悴不堪的情状,含蓄地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的思想感情。

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人。唐代诗人,他年少时在诗歌创作上就已有成就。有“诗鬼”之称,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。一生抑郁,27岁病逝。他的诗常以描写想象中的或听说的战争场面,表达自己为国捐躯的决心和立功的壮志。著有《昌谷集》。

自主预习—探新知

《雁门太守行》

1.走进作者

李贺生活的时代藩镇叛乱此伏彼起,发生过重大的战争。据史载,元和四年(809),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰救。元和九年(814),他身先士卒,突出、冲击吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。这首诗写的就是平定藩镇叛乱的战争状况。

2.交流背景

歌行体是乐府诗的一种变体。汉、魏以后的乐府诗,题名为“歌”“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别,都是“歌曲”的意思,其音节、格律一般都比较自由,遂有“歌行”一体。

3.知识链接

压城 金鳞 燕脂 提携

(yā)

(lín)

(xié)

(zhī)

4.积累字词

(2)解释词语

黑云压城:比喻敌军攻城的气势。

甲光、金鳞:将士身上穿的铠甲的闪光,象征将士们的威武和勇气。

角:军中号角。

玉龙:指宝剑。

(1)字音字形

1.读准节奏:听音频朗读,老师范读,学生自由朗读。

【探究一】朗读诗歌,感知内容

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.读准节奏:听音频朗读,老师范读,学生自由朗读。

【探究一】朗读诗歌,感知内容

黑云/压城/城欲摧,甲光/向日/金鳞开。

角声/满天/秋色里,塞上/燕脂/凝夜紫。

半卷/红旗/临易水,霜重/鼓寒/声不起。

报君/黄金台上意,提携/玉龙/为君死。

2.读懂诗意:结合课下注释,理解诗意。

战局像乌云重压要把城墙摧垮,铠甲在阳光的照耀下如金色鱼鳞一般闪耀着。

秋色中,遍地响起了号角声,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

军队行进在易水边,风卷动红旗,浓霜凝住战鼓,鼓声低沉。

为了报答君王的厚爱,(将士们)甘愿高举宝剑,战死沙场。

1.明朝的胡应麟称赞这首诗“通篇皆赞词”,请仔细品读下面的诗句,理解胡应麟的赞语。

【探究二】深层理解,体会感情

运用比喻、夸张的修辞手法,把敌军比作黑云,写出敌军人马众多,来势凶猛;“城欲摧”表现了兵临城下的紧张气氛和危急形势。“压”“摧”二字写出了敌军的来势汹汹以及交战双方力量的悬殊:“开”字写出了守军披坚执锐、严阵以待的情形,表现了将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

(1)黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

分别从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面。这两句不从正面写战争的惨烈,只是用“角声满天”侧面写战争规模,用“凝夜紫”侧面写血流成河的场面,给人以悲壮之感。

(2)角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

(3)半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

“半卷红旗”,写乘夜奔袭之状,“声不起”写天气寒冷,再现了作战的地点、时间,表现将士们不畏严寒英勇杀敌的气概。

(4)报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

点明主旨,引用战国时燕昭王置千金于台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

2.诗人引用两个典故有何作用

太子丹和燕昭王有一个共同特点,他们都礼贤下士、重视人才。因此荆轲和燕昭王招揽的贤士,都甘愿为君王效力,正所谓“士为知己者死”。诗人引用两个典故就是为了表现将士们誓死保家卫国、报效君王的决心。

3.根据以上分析可知,诗人构思大胆,把一场旷日持久的战争高度集中在一个昼夜的时间里加以表现。诗中共写了三个画面,分别是什么 诗人描写这些画面,意在表达怎样的情感

(画面)白天:敌军压城,将士们严阵以待图。黄昏:战后惨烈图。夜间:夜袭易水图。

(情感)诗人意在颂扬将士们不屈的战斗意志和誓死报国的决心。

课堂小结

这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡的了;而这种色彩斑斓的奇异画面却准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,又显得很妥帖。惟其奇诡,愈觉新颖;惟其妥帖,则倍感真切;奇诡而又妥帖,从而构成浑融、蕴藉,富有情思的意境。

第2课时

《赤壁》《渔家傲》

课时目标

1.有感情地反复诵读、背诵这两首诗词,理解作者表达的思想感情。(重点)

2.体会优美的意境,品味诗歌语言,赏析诗词的艺术手法。(重难点)

复习旧知导入新课

背诵并默写《饮酒》(其五)《春望》《雁门太守行》

导入新课

杜牧(803—853),唐代诗人,字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。杜牧的文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以成名家。在诗歌创作上,杜牧与晚唐诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。杜牧善文工诗,人称“小杜”。

自主预习—探新知

《赤壁》

1.走进作者

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方。赤壁之战发生于汉献帝建安十三年,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败曹军,而当时的东吴军统帅周瑜,乃是这次战争中的头号风云人物。诗人经过赤壁时,有感于历史,借题发挥,写下了这首怀古咏史之作。

2.交流背景

折戟 磨洗 前朝 周郎 铜雀

(jǐ)

(mó)

(láng)

(cháo)

【探究一】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.听音频朗读,读准字音,读出节奏。

(què)

赤 壁

杜 牧

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

赤 壁

杜 牧

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

一支折断了的铁戟沉没在水底沙中还没有销蚀掉,

经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗物。

那时假如不是强劲的东风帮助周瑜实行火攻,打败了曹军,

东吴的美女大乔和小乔就要被掳去,关在铜雀台上为曹操所霸占。

2.学生齐读这首诗,然后个别学生读。

3.学生参照注释,借助工具书,疏通诗句,理解诗意。

1.把握特色,理解诗情:这是一首兴感之作,诗人感慨的起因是什么

【探究二】品读诗歌,体会情感

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。诗的前两句借一件前朝遗物来兴起对前朝人物和事件的慨叹,写兴感之由(借物起兴)。诗人“自将磨洗”和“认”的动作,显示出他对前朝遗物的兴趣和对历史的思索,引出对古人和古事的感慨,为后两句的论史抒怀做铺垫。

2.感悟诗情,识兴感之心:诗人凭借前朝遗物,抒发了怎样的感慨

【探究二】品读诗歌,体会情感

东风不与周郞便,铜雀春深锁二乔。这两句的意思是说,假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,隐含着自己生不逢时、有政治军事才能而不能施展的郁闷。

3.品析手法,明兴感之巧:诗歌在写法上有什么特色 试简要分析。

诗歌咏史怀古,特别是最后两句议论,以“二乔”的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,以小见大,别出心裁,诗人借此来抒发自己的感慨,表达了英雄无用武之地的抑郁不平之气。

资料卡

以小见大,即作品中通过小题材、小事件和细节来揭示重大主题、反映深广内容的写作方法。其特点就在于抓住一事一物、一情一景,从小处落笔,深入发掘,展开联想,为读者创造一个更为广阔、更为深远的艺术境界。

探究小结

这是一首咏史诗,诗人借周瑜和曹操的故事,讽嘲周瑜在赤壁之战中得胜的侥幸,对历史兴亡成败的问题发表了自己独特的见解,同时也感慨自己怀才不遇。

课堂小结

此诗过分强调东风的作用,又不从正面歌颂周瑜的胜利,却从反面假想其失败。杜牧通晓政治军事,对当时中央与藩镇、汉族与吐蕃的斗争形势,有相当清楚的了解,并曾经向朝廷提出过一些有益的建议。如果说,孟子在战国时代就已经知道“天时不如地利,地利不如人和”的道理,而杜牧却还把周瑜在赤壁战役中的巨大胜利,完全归之于偶然的东风,这是很难想象的。他之所以这样写,恐怕用意还在于借史事以吐其胸中抑郁不平之气。

李清照(1084—约1155),号易安居士,章丘(今属山东)人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多慨叹身世,情调感伤。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。

自主预习—探新知

《渔家傲》

1.走进作者

此词作于建炎四年(1130),李清照南渡之后。根据《金石录后序》记载,建炎四年(1130)春间,李清照曾在海上航行,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所得到的感受有关。

2.交流背景

词:词最初称为“曲词”或者“曲子词”,又称长短句、诗余等,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗,词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、平仄上都有规定。

词的流派:包括婉约派和豪放派。

3.知识链接

(1)婉约派:代表词人有秦观、李清照、温庭筠、冯延巳、晏殊、欧阳修等。主要内容是书写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景流连等。风格特点是:婉丽柔美,含蓄蕴藉,情景交融,声调和谐。

(2)豪放派:代表词人有苏轼、辛弃疾等。豪放词作是从苏轼开始的。他把词从狭小的天地里解放出来,发展成独立的抒情艺术。“无言不可入,无事不可入”,山川胜迹、农舍风光、优游放怀、报国壮志等均可入词,使词从花前月下走向了广阔的社会生活。

殷勤 嗟 谩 风鹏

(yīn)

(jiē)

(péng)

(màn)

【探究一】朗读诗歌,感知内容

深度解读—探内容

1.朗读,读准字音,划分节奏,读出韵脚。

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

(1)划分节奏

天接云涛/连晓雾,星河欲转/千帆舞。仿佛/梦魂/归帝所,闻/天语,殷勤问我/归何处。

我报/路长/嗟日暮,学诗/谩有/惊人句。九万里风/鹏正举。风/休住,蓬舟/吹取/三山去!

(1)划分节奏

(2)韵字有

雾、舞、语、处、暮、句、举、住、去

2.学生参照注释,借助工具书,疏通词句,理解词意。

水天相接,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。梦魂仿佛回到天庭,天帝传话善意相邀。殷勤地问道:你可有归宿之处

我回报天帝说:路途漫长,又叹日暮时不早。学作诗,枉有妙句人称道,却是空无用。长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!请千万别停息,将这一叶轻舟,载着我直送往三座海上仙山。

1.这首词没有题目,请同学们给它加个标题,要求:只能用一个字,并能概括整首词的内容。你会用哪一个词

【探究二】走进梦境,读出“雄奇”

梦

资料卡

这首词在《花庵词选》中题作“记梦”,词中亦有“梦魂”一词。这是一首叙述梦中见闻感受的词。

①天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

交流:写天、云涛、晓雾、星河、千帆,景象极为壮丽。词人把低垂的天幕、翻卷如云的波涛、弥漫的大雾自然地组合在一起,描绘出一个似梦似幻、美妙神奇、富有浪漫色彩的境界。

2.走进李清照的这个梦,哪些词句感受到“我”身在

梦中

链接材料

梵高的《星空》,感受梦境的梦幻、神秘、雄奇、瑰丽。

②仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

交流:天帝“殷勤”“归”传递关切之意,梦境让人温暖。

③九万里风鹏正举。

交流:使用庄子《逍遥游》中的典故。大鹏这个意象,展现词人志向的宏大。

④风休住,蓬舟吹取三山去!

交流:想象所乘轻舟被风吹往仙山,可见作者向往梦幻中的仙境。

探究小结

这首词叙述了一个梦幻、雄奇的梦。梦境中海天相接,作者乘船由银河进入天宫,向天帝倾诉自己的苦闷,渴望乘风破浪,驶向理想的仙山。这首词具有鲜明的浪漫主义特色,风格豪迈奔放,在《漱玉词》中别具一格。

1.作者为什么会做这样一个梦 梦中的“我”有怎样的感受 请从词中寻找答案。

【探究三】再回梦境,读出“悲苦”

“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。”

交流:言外之意是“我”去不了我想去的地方,我空有一身才情,在乱世,却没有任何用处。“我”因为对现实不满、悲愤、无奈,所以才进入梦中寻找安慰。

梦幻的背后是迷茫,雄奇的背后是艰险,亲切的背后是炎凉,壮志的背后是无奈。

2.知人论世,读出词情。在这梦幻雄奇的梦境背后,是否有其他情感

资料卡

我出身名门望族,自幼才华出众。/在无忧无虑的少女时代,我“沉醉不知归路”。/在最美的年华,我嫁给了爱情。/虽有“人比黄花瘦”的相思苦,/更多的是情投意合的甜蜜。/可是金兵入侵,宋室南渡,/我追随海上逃亡的皇帝,历经艰险。/丈夫去世,我的心永远空了。/孤苦无依的我四处漂泊,/寻寻觅觅,却总是冷冷清清,/昨日繁华已成梦一场,/我将归向何处

梦幻的背后是迷茫,雄奇的背后是艰险,亲切的背后是炎凉,壮志的背后是无奈。

探究小结

李清照这首词把梦境与现实相融合,在瑰丽雄奇的梦境中展现对现实的不满。

1.历代诗评家盛赞《渔家傲》一词开篇两句中的四个动词精妙,请细细赏析,说说它们妙在何处。

【探究四】品读诗歌,赏析语言

①“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。②而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。③所谓“星河欲转”,是写词人从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎在转动一般。④“千帆舞”,则写海上刮起了大风,无数的舟船在风浪中飞舞前进。⑤星河欲转,船摇帆舞,既富于生活的真实感,也具有梦境的虚幻性,虚虚实实,

为全篇的奇情壮采奠定了基调。

2.“学诗谩有惊人句”中“谩”字用得好,好在哪里

“谩”是空,徒然的意思。词人著一“谩”字,流露出对现实的强烈不满。词人在现实中知音难遇,欲诉无门,所以用这一词抒发怀才不遇的愤懑之情。

探究小结

这首词融合典故、意境壮阔、想象丰富、用词精准、情感激昂。这些特色共同构成了这首词独特的艺术魅力,使其成为李清照词作中的经典之作。

课堂小结

李清照本为婉约派的女作家,能写出如此豪放的词,除了乱世迫使她从闺阁中走向社会,面对现实这些客观原因之外,还有她的主观因素,就是她的思维活跃,性格开朗,敢想敢说;同时,她遍读群书,记忆力强,不常见的字句、故事,都能一一记得,这就丰富了她的形象思维,使她对各种神话传说和典故,都能运用自如,来书写自己追求自由和美好生活的心愿,从而构成了这首具有浪漫情调而又气魄宏伟的豪放词。

板书设计

饮 酒(其五)

而无车马喧——生活宁静

心远地自偏——内心恬淡

采菊见南山——热爱自然

内心愉悦

宁静致远

山夕飞鸟伴——

板书设计

春望

翘首望景

国破草深

所思

所盼

所感

所见

低头思亲

触景生情

家书万金

战休国安

忧国思亲

板书设计

赤壁

兴感之由

借

古

讽

今

折戟未销前朝之物

感慨议论

东风之力

二乔命运

借物

咏叹

板书设计

雁门太守行

第一、二句:敌军围攻,守卫森严

第三、四句:号角满天,战斗残酷

第五、六句:夜半偷袭,战斗又起

第七、八句:报效君王,甘愿身死

以色示物

板书设计

渔家傲

渴望自由

追求光明

梦中所见

海天相接

瑰奇雄伟

理想抱负

辛苦求索

未见光明

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读