23《孟子》三章 得道多助,失道寡助 课件

文档属性

| 名称 | 23《孟子》三章 得道多助,失道寡助 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

得道多助

失道寡助

《孟子》三章

知

背

景

壹

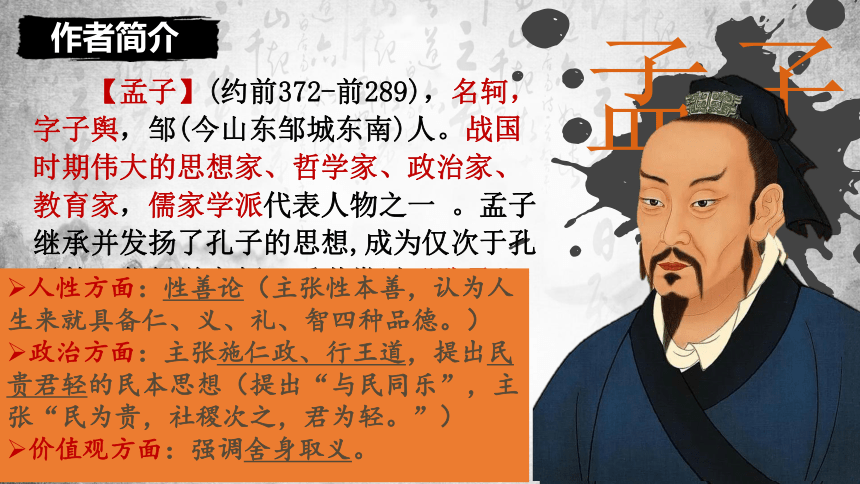

【孟子】(约前372-前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。战国时期伟大的思想家、哲学家、政治家、教育家,儒家学派代表人物之一 。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒学宗师,后世常以“孔孟”并称,尊称孟子为“亚圣”。

孟子主张以“仁政”统一天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。其言论汇编在《孟子》一书中。

作者简介

孟子

人性方面:性善论(主张性本善,认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。)

政治方面:主张施仁政、行王道,提出民贵君轻的民本思想(提出“与民同乐”,主张“民为贵,社稷次之,君为轻。”)

价值观方面:强调舍身取义。

。

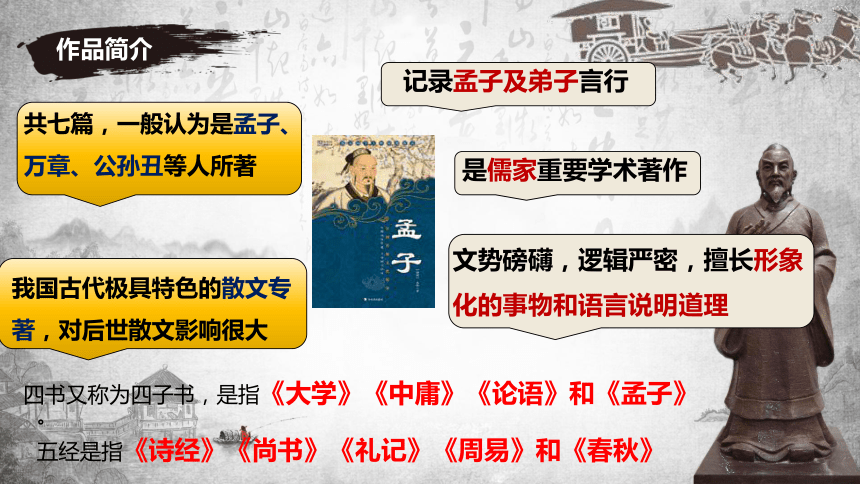

五经是指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》

作品简介

记录孟子及弟子言行

共七篇,一般认为是孟子、万章、公孙丑等人所著

是儒家重要学术著作

我国古代极具特色的散文专著,对后世散文影响很大

文势磅礴,逻辑严密,擅长形象化的事物和语言说明道理

四书又称为四子书,是指《大学》《中庸》《论语》和《孟子》

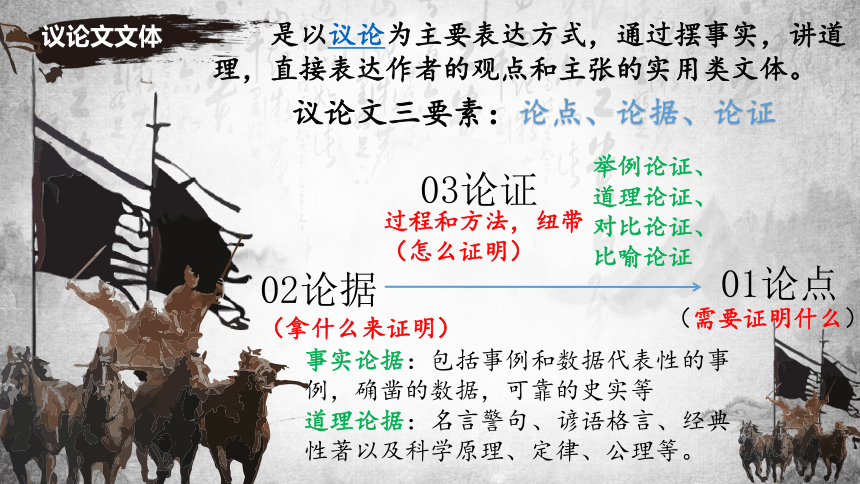

议论文文体

是以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的实用类文体。

议论文三要素:论点、论据、论证

01论点

03论证

02论据

(拿什么来证明)

事实论据:包括事例和数据代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等

道理论据:名言警句、谚语格言、经典性著以及科学原理、定律、公理等。

举例论证、

道理论证、

对比论证、

比喻论证

过程和方法,纽带

(怎么证明)

(需要证明什么)

通

文

意

贰

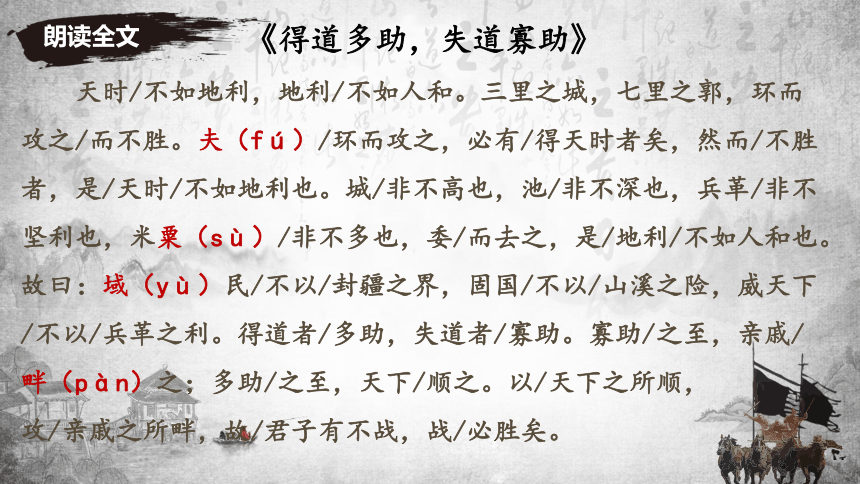

朗读全文

《得道多助,失道寡助》

天时/不如地利,地利/不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之/而不胜。夫(fú)/环而攻之,必有/得天时者矣,然而/不胜者,是/天时/不如地利也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟(sù)/非不多也,委/而去之,是/地利/不如人和也。故曰:域(yù)民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔(pàn)之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,

攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

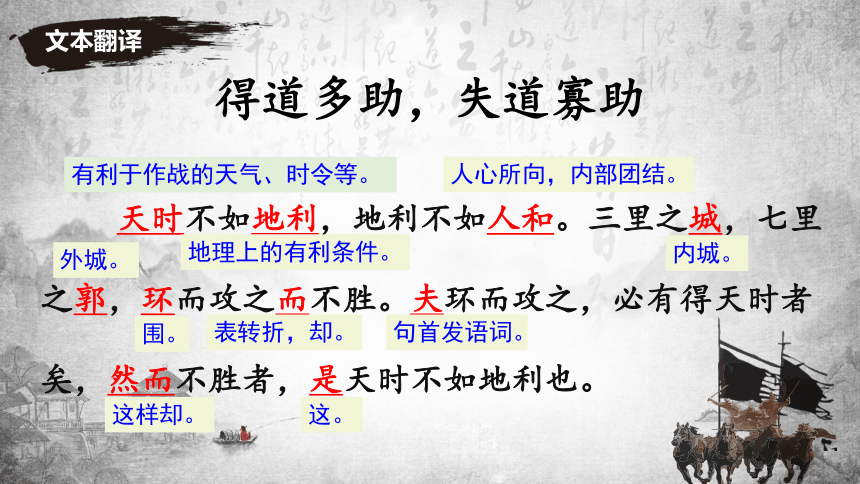

文本翻译

有利于作战的天气、时令等。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

地理上的有利条件。

人心所向,内部团结。

内城。

外城。

围。

表转折,却。

句首发语词。

这。

这样却。

得道多助,失道寡助

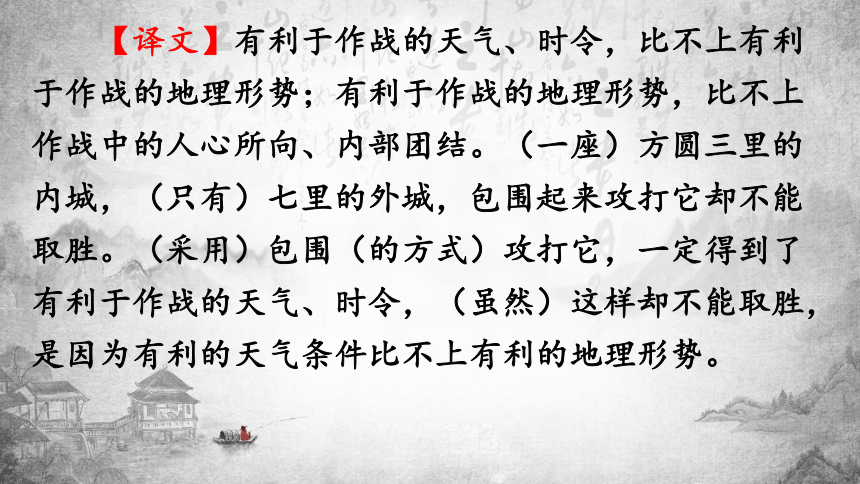

【译文】有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(一座)方圆三里的内城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它却不能取胜。(采用)包围(的方式)攻打它,一定得到了有利于作战的天气、时令,(虽然)这样却不能取胜,是因为有利的天气条件比不上有利的地理形势。

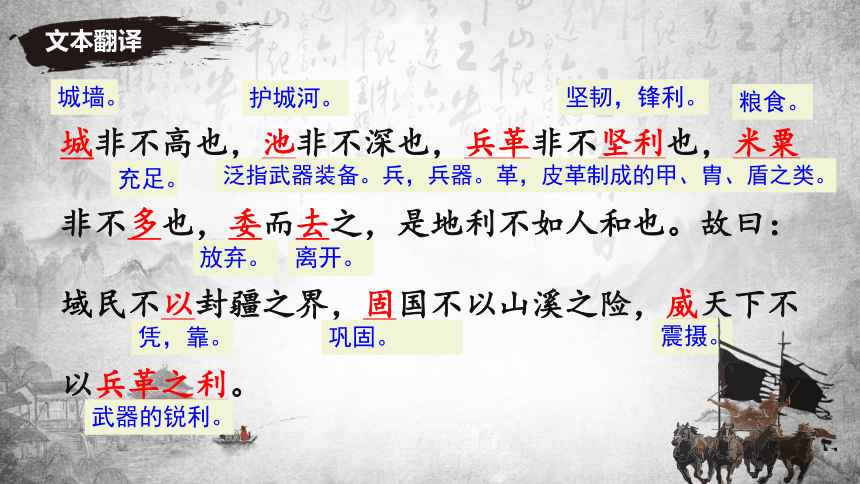

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

凭,靠。

巩固。

武器的锐利。

震摄。

城墙。

护城河。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

坚韧,锋利。

粮食。

充足。

放弃。

离开。

文本翻译

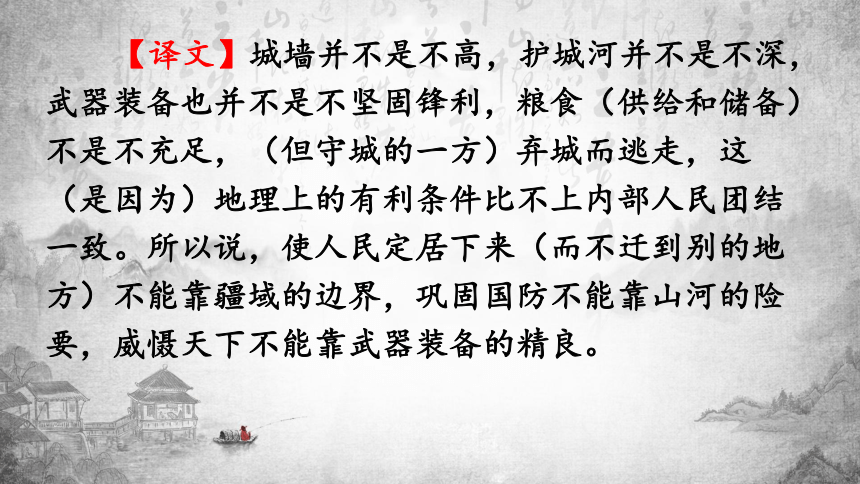

【译文】城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食(供给和储备)不是不充足,(但守城的一方)弃城而逃走,这(是因为)地理上的有利条件比不上内部人民团结一致。所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,威慑天下不能靠武器装备的精良。

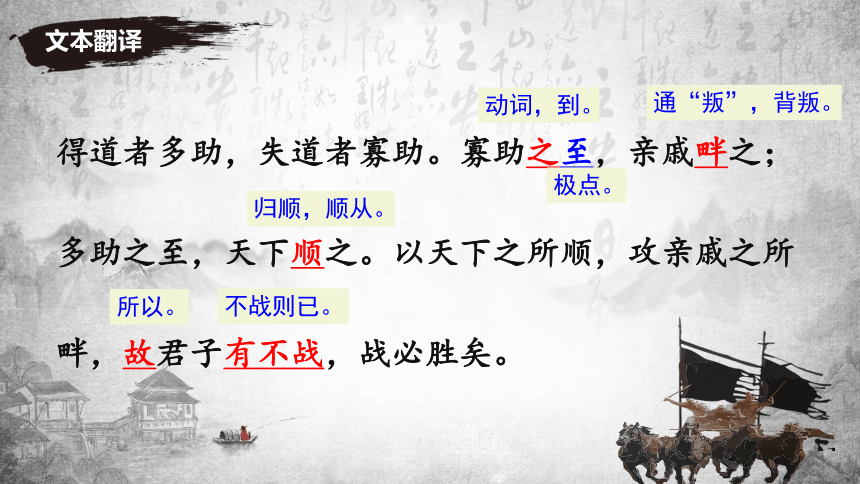

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

动词,到。

通“叛”,背叛。

归顺,顺从。

所以。

不战则已。

极点。

文本翻译

【译文】能行仁政的君王,就能得到很多人的帮助,不施行仁政的君王,就得不到人民的支持和帮助。帮助他的人少到了极点,(连)内外亲属也会背叛他。帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。凭借天下人都归顺他的条件,攻打(连)内外亲属都背叛他的人,所以施行仁政的人要么不作战,要战就一定会取得胜利。

利

天时不如地利

兵革非不坚利也

(名词,有利形势)

(形容词,锐利、锋利)

城

三里之城

城非不高也

(名词,内城)

(名词,城墙)

而

环而攻之而不胜

委而去之

(连词,表转折)

(连词,表顺承)

一词多义

以天下之所顺,攻亲戚之所畔

域民不以封疆之界

三里之城,七里之郭

环而攻之

委而去之

亲戚畔之

天下顺之

寡助之至

之

结构助词:的

代词

动词:到

放在主谓间,取消句子独立性,无义

一词多义

细

探

究

叁

文本探究

1.本文就战争问题展开论述,孟子认为决定战争胜负的因素有哪些?孟子关于战争胜负的观点是什么?文章最后得出结论是什么?本文列举了哪两个有关战争的事例来进行论证?

战争决胜因素:

孟子的观点:

文章的结论:

事例:

天时、地利、人和

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

攻城失利一事 + 守城失利一事

天时

而

环

攻

之

地利

不如

胜

守方

败

城高

池深

兵革利

米粟多

地利

委而去之

败

胜

人和

不如

守城

攻方

守城失利一事

攻城失利一事

文本探究

2.说说你对“人和”“得道”的理解,体会孟子的政治主张。

人和:人心所向,内部团结。

得道:施行仁政。

由战争胜负起笔,落笔到治理国家。

由战争需要人和,到治国需要仁政。

3.文中运用什么方法来证明观点?请结合具体内容进行分析。

正反对比论证

举例论证

4.孟子的文章以雄辩著称,反复朗读课文,结合具体句子进行分析。

排比句

对称句

顶真句

文本探究

④最后由战争推及到治国,得出结论“得道者多助,失道者寡助”,阐明“人和”的实质。

5.孟子怎样围绕观点展开论证?请结合具体内容进行分析。

【格式】先(用什么方法)写了什么,然后……,接着……,

又……,最后……

①先提出中心论点:天时不如地利,地利不如人和;

②然后用攻城失败的事例论证“天时不如地利”;

③利用守城失败的事例,论证“地利不如人和”;

文本探究

《得道多助,失道寡助》从决定战争胜负、治国顺否的因素这一角度出发,通过对天时、地利、人和三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利、治国顺利的决定性作用,由此引申出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了施行“仁政”的重要性。

巧

延

伸

肆

刘邦原本士寡粮稀,但他礼贤下士,得到韩信与张良,得到军心;入关之后,刘邦要求军队“财物无所求,妇女无所幸”,得到民心。

反观项羽,秦灭亡之后,他自称霸王,分封诸侯,违背人们要求统一的愿望;他行为残暴,坑杀秦降卒二十余万,火烧秦宫大火三月不息。失去民心为他的失败埋下伏笔。

拓展延伸

秦始皇统治时期,施行严刑峻法、征发繁重的徭役,导致人民苦不堪言。最终,秦朝在陈胜、吴广领导的农民起义中迅速灭亡,体现“失道寡助”;

而唐太宗李世民执政期间,重视民生,勤于政事,任用贤能,形成了中国历史上著名的贞观之治,使得国家富强,周边国家纷纷前来朝贡,体现了“得道多助” 。

拓展延伸

解放战争中,中国共产党倡导和平、民主,实行土地改革,维护人民利益,得到了广大人民的支持;

而国民党则继续反动统治,失去了民心。最终,中国共产党取得了革命的胜利。

拓展延伸

现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

拓展延伸

以国家外交部而言,“道”指国家间和平共处、互不侵犯;

以国家内部而言,“道”指爱民,为老百姓着想;

以个人而言,“道”指与人为善,仁义道德。

当

堂

练

肆

1.三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

2.委而去之,是地利不如人和也。

3.域民不以 封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

4.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

(比如一座)方圆三里的小城,(只有)七里的外城,四面包围起来攻打它却不能取胜。

(但守城的一方还是)弃(城)逃走,这是因为地利比不上人和。

使人民定居下来(而不迁到别的地方)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

帮助他的人少到了极点,(连)内外亲属都会背叛他。帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

当堂训练

当堂训练

(1)指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:

(2)阐述君子施行仁政就可以得民心的语句是:

(3)美国失去了联合国人权委员会的席位,这件事情证明了借“人权”干涉别国内政是不得人心的 ,也证明了孟子说的“ , ”是合乎科学论断的。

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

得道者多助 失道者寡助

1.下列各句中,加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 然而不胜者

B.天时不如地利 兵革非不坚利也

C.故君子有不战 温故而知新

D.多助之至 亲戚畔之

A

2.“得道者多助”中的“道”指的是( )

A.正确的道理,规律 B.统治的方法

C.“地利”与“人和” D.施行仁政的治国之道

D

当堂训练

3.下列说法有误的一项是( )

A.孟子,名轲,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被尊称为“亚圣”。他主张实行“仁政”,反对武力兼并,反对暴政害民。

B.《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

C.《得道多助,失道寡助》中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是“天时不如地利,地利不如人和”。

B

当堂训练

得道多助

失道寡助

《孟子》三章

知

背

景

壹

【孟子】(约前372-前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。战国时期伟大的思想家、哲学家、政治家、教育家,儒家学派代表人物之一 。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒学宗师,后世常以“孔孟”并称,尊称孟子为“亚圣”。

孟子主张以“仁政”统一天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。其言论汇编在《孟子》一书中。

作者简介

孟子

人性方面:性善论(主张性本善,认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。)

政治方面:主张施仁政、行王道,提出民贵君轻的民本思想(提出“与民同乐”,主张“民为贵,社稷次之,君为轻。”)

价值观方面:强调舍身取义。

。

五经是指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》

作品简介

记录孟子及弟子言行

共七篇,一般认为是孟子、万章、公孙丑等人所著

是儒家重要学术著作

我国古代极具特色的散文专著,对后世散文影响很大

文势磅礴,逻辑严密,擅长形象化的事物和语言说明道理

四书又称为四子书,是指《大学》《中庸》《论语》和《孟子》

议论文文体

是以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的实用类文体。

议论文三要素:论点、论据、论证

01论点

03论证

02论据

(拿什么来证明)

事实论据:包括事例和数据代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等

道理论据:名言警句、谚语格言、经典性著以及科学原理、定律、公理等。

举例论证、

道理论证、

对比论证、

比喻论证

过程和方法,纽带

(怎么证明)

(需要证明什么)

通

文

意

贰

朗读全文

《得道多助,失道寡助》

天时/不如地利,地利/不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之/而不胜。夫(fú)/环而攻之,必有/得天时者矣,然而/不胜者,是/天时/不如地利也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟(sù)/非不多也,委/而去之,是/地利/不如人和也。故曰:域(yù)民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔(pàn)之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,

攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

文本翻译

有利于作战的天气、时令等。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

地理上的有利条件。

人心所向,内部团结。

内城。

外城。

围。

表转折,却。

句首发语词。

这。

这样却。

得道多助,失道寡助

【译文】有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(一座)方圆三里的内城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它却不能取胜。(采用)包围(的方式)攻打它,一定得到了有利于作战的天气、时令,(虽然)这样却不能取胜,是因为有利的天气条件比不上有利的地理形势。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

凭,靠。

巩固。

武器的锐利。

震摄。

城墙。

护城河。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

坚韧,锋利。

粮食。

充足。

放弃。

离开。

文本翻译

【译文】城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不坚固锋利,粮食(供给和储备)不是不充足,(但守城的一方)弃城而逃走,这(是因为)地理上的有利条件比不上内部人民团结一致。所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,威慑天下不能靠武器装备的精良。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

动词,到。

通“叛”,背叛。

归顺,顺从。

所以。

不战则已。

极点。

文本翻译

【译文】能行仁政的君王,就能得到很多人的帮助,不施行仁政的君王,就得不到人民的支持和帮助。帮助他的人少到了极点,(连)内外亲属也会背叛他。帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。凭借天下人都归顺他的条件,攻打(连)内外亲属都背叛他的人,所以施行仁政的人要么不作战,要战就一定会取得胜利。

利

天时不如地利

兵革非不坚利也

(名词,有利形势)

(形容词,锐利、锋利)

城

三里之城

城非不高也

(名词,内城)

(名词,城墙)

而

环而攻之而不胜

委而去之

(连词,表转折)

(连词,表顺承)

一词多义

以天下之所顺,攻亲戚之所畔

域民不以封疆之界

三里之城,七里之郭

环而攻之

委而去之

亲戚畔之

天下顺之

寡助之至

之

结构助词:的

代词

动词:到

放在主谓间,取消句子独立性,无义

一词多义

细

探

究

叁

文本探究

1.本文就战争问题展开论述,孟子认为决定战争胜负的因素有哪些?孟子关于战争胜负的观点是什么?文章最后得出结论是什么?本文列举了哪两个有关战争的事例来进行论证?

战争决胜因素:

孟子的观点:

文章的结论:

事例:

天时、地利、人和

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

攻城失利一事 + 守城失利一事

天时

而

环

攻

之

地利

不如

胜

守方

败

城高

池深

兵革利

米粟多

地利

委而去之

败

胜

人和

不如

守城

攻方

守城失利一事

攻城失利一事

文本探究

2.说说你对“人和”“得道”的理解,体会孟子的政治主张。

人和:人心所向,内部团结。

得道:施行仁政。

由战争胜负起笔,落笔到治理国家。

由战争需要人和,到治国需要仁政。

3.文中运用什么方法来证明观点?请结合具体内容进行分析。

正反对比论证

举例论证

4.孟子的文章以雄辩著称,反复朗读课文,结合具体句子进行分析。

排比句

对称句

顶真句

文本探究

④最后由战争推及到治国,得出结论“得道者多助,失道者寡助”,阐明“人和”的实质。

5.孟子怎样围绕观点展开论证?请结合具体内容进行分析。

【格式】先(用什么方法)写了什么,然后……,接着……,

又……,最后……

①先提出中心论点:天时不如地利,地利不如人和;

②然后用攻城失败的事例论证“天时不如地利”;

③利用守城失败的事例,论证“地利不如人和”;

文本探究

《得道多助,失道寡助》从决定战争胜负、治国顺否的因素这一角度出发,通过对天时、地利、人和三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利、治国顺利的决定性作用,由此引申出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了施行“仁政”的重要性。

巧

延

伸

肆

刘邦原本士寡粮稀,但他礼贤下士,得到韩信与张良,得到军心;入关之后,刘邦要求军队“财物无所求,妇女无所幸”,得到民心。

反观项羽,秦灭亡之后,他自称霸王,分封诸侯,违背人们要求统一的愿望;他行为残暴,坑杀秦降卒二十余万,火烧秦宫大火三月不息。失去民心为他的失败埋下伏笔。

拓展延伸

秦始皇统治时期,施行严刑峻法、征发繁重的徭役,导致人民苦不堪言。最终,秦朝在陈胜、吴广领导的农民起义中迅速灭亡,体现“失道寡助”;

而唐太宗李世民执政期间,重视民生,勤于政事,任用贤能,形成了中国历史上著名的贞观之治,使得国家富强,周边国家纷纷前来朝贡,体现了“得道多助” 。

拓展延伸

解放战争中,中国共产党倡导和平、民主,实行土地改革,维护人民利益,得到了广大人民的支持;

而国民党则继续反动统治,失去了民心。最终,中国共产党取得了革命的胜利。

拓展延伸

现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

拓展延伸

以国家外交部而言,“道”指国家间和平共处、互不侵犯;

以国家内部而言,“道”指爱民,为老百姓着想;

以个人而言,“道”指与人为善,仁义道德。

当

堂

练

肆

1.三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

2.委而去之,是地利不如人和也。

3.域民不以 封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

4.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

(比如一座)方圆三里的小城,(只有)七里的外城,四面包围起来攻打它却不能取胜。

(但守城的一方还是)弃(城)逃走,这是因为地利比不上人和。

使人民定居下来(而不迁到别的地方)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

帮助他的人少到了极点,(连)内外亲属都会背叛他。帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

当堂训练

当堂训练

(1)指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:

(2)阐述君子施行仁政就可以得民心的语句是:

(3)美国失去了联合国人权委员会的席位,这件事情证明了借“人权”干涉别国内政是不得人心的 ,也证明了孟子说的“ , ”是合乎科学论断的。

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

得道者多助 失道者寡助

1.下列各句中,加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 然而不胜者

B.天时不如地利 兵革非不坚利也

C.故君子有不战 温故而知新

D.多助之至 亲戚畔之

A

2.“得道者多助”中的“道”指的是( )

A.正确的道理,规律 B.统治的方法

C.“地利”与“人和” D.施行仁政的治国之道

D

当堂训练

3.下列说法有误的一项是( )

A.孟子,名轲,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被尊称为“亚圣”。他主张实行“仁政”,反对武力兼并,反对暴政害民。

B.《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

C.《得道多助,失道寡助》中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是“天时不如地利,地利不如人和”。

B

当堂训练

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读