7《藤野先生》课件

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

藤

野

LOTUS

2025

先生

鲁迅

《朝花夕拾》

过程与方法: 通过合作探究,分析藤野先生的人物形象,学习本文刻画人物的方法。

知识与技能: 了解鲁迅的生平及写作背景,掌握重点字词;梳理文章结构,理解文章内容。

1

2

3

学习目标

情感态度与价值观: 体会作者强烈的爱国主义感情,感受藤野先生严谨治学、没有民族偏见的高尚品格。

些些意

导入

一次考试不及格,却成就了一位文学巨匠?

1905年,仙台医学专门学校。

一场普通的解剖学考试,一名中国学生及格了,但并未名列前茅。

然而,他的及格,却引来了日本同学的怀疑、攻击和侮辱。

更让人意想不到的是,这场风波,最终促使他做出了一个改变自己一生、也影响了中国文学史的决定——弃医从文。

些些意

导入

一次考试不及格,却成就了一位文学巨匠?

一次及格的考试,为何会带来如此巨大的连锁反应?在这场风波中,有一位日本人始终坚定地站在他这边,给了他莫大的尊重和勇气。这个人是谁?他又是个怎样的人?今天,就让我们跟随鲁迅的回忆,去认识这位伟大的老师——藤野先生。

作者简介

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是中国著名的文学家、思想家、革命家和教育家。 他是中国现代文学的奠基人之一,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家” 。

代表作品包括小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》等。鲁迅的作品以批判精神和社会责任感著称,深刻反映了当时社会的种种问题 。

作品介绍

作品出处: 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),1926年所作回忆散文集。

写作背景: 当时鲁迅正受北洋政府迫害,南下厦门大学任教。在现实中感到孤寂与失望,于是回忆起自己人生中充满温暖的片段,藤野先生便是其中之一。本文既是对恩师的深切怀念,也是对那段留学岁月的反思。

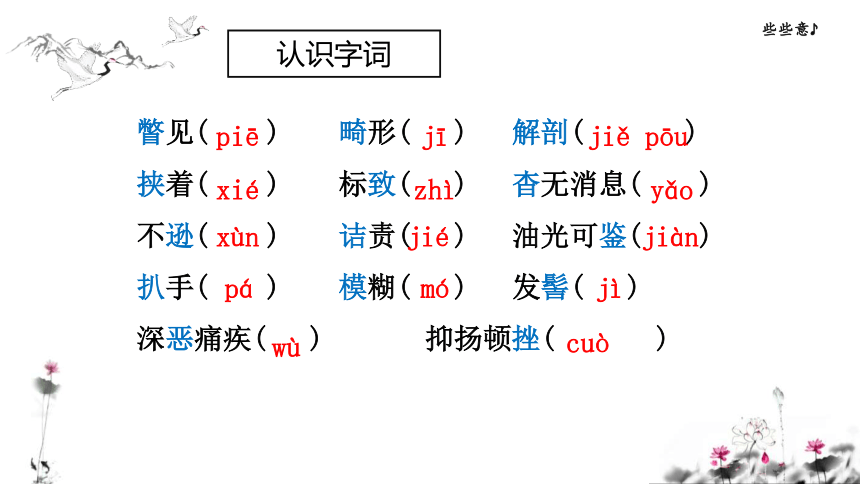

认识字词

瞥见( ) 畸形( ) 解剖( )

挟着( ) 标致( ) 杳无消息( )

不逊( ) 诘责( ) 油光可鉴( )

扒手( ) 模糊( ) 发髻( )

深恶痛疾( ) 抑扬顿挫( )

piē

jī

jiě pōu

xié

zhì

yǎo

xùn

jié

jiàn

pá

mó

jì

wù

cuò

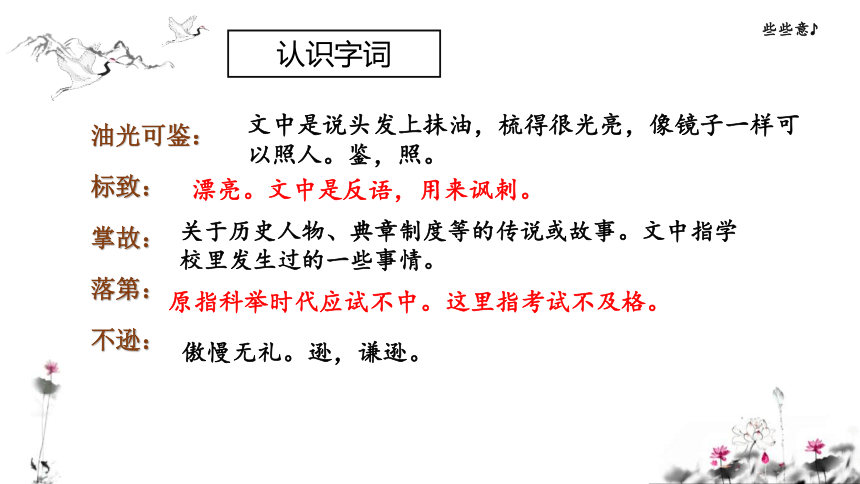

认识字词

油光可鉴:

标致:

掌故:

落第:

不逊:

文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

漂亮。文中是反语,用来讽刺。

原指科举时代应试不中。这里指考试不及格。

傲慢无礼。逊,谦逊。

关于历史人物、典章制度等的传说或故事。文中指学校里发生过的一些事情。

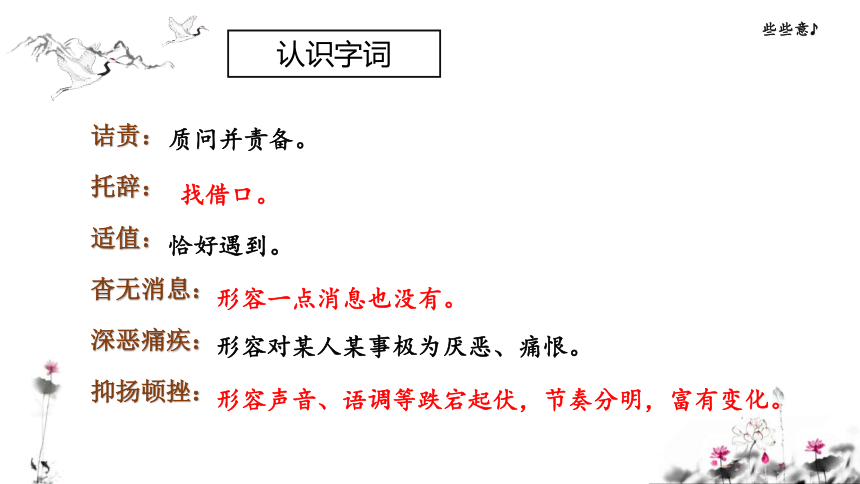

认识字词

诘责:

托辞:

适值:

杳无消息:

深恶痛疾:

抑扬顿挫:

质问并责备。

找借口。

形容一点消息也没有。

形容对某人某事极为厌恶、痛恨。

恰好遇到。

形容声音、语调等跌宕起伏,节奏分明,富有变化。

课文朗读

整体感知——文章结构梳理

快速浏览课文,思考文章可以分为几大部分?依据是什么?

地点转换

些些意

整体感知——文章结构梳理

层次划分

第一部分 (1-3段): 在东京 —— 见闻感受(写作缘由)

第二部分 (4-35段): 在仙台 —— 与藤野先生的相识、相处、离别(主体)

第三部分 (36-38段): 离开仙台后 —— 对藤野先生的怀念与影响(总结抒情)

课文研读

第一部分——在东京

作者在东京的所见所感是怎样的?为何要写这些内容?

关键词: “清国留学生”、赏樱花、学跳舞、“油光可鉴”、“实在标致极了”(反语)

作用: 为下文离开东京去仙台埋下伏笔,表达对麻木群体的失望,衬托仙台遇严师的可贵。

课文研读

第二部分——初到仙台

作者在仙台的食宿条件如何?他为何能坚持下来?

关键词: “物以希为贵”、“蚊子多”、“喝难以下咽的芋梗汤”

作用: 表现求学环境的艰苦,反衬作者求学之心的坚定,也为藤野先生的关怀出现做铺垫。

课文研读

第二部分——初到仙台

仙台医学专门学校

研读与藤野先生的相识与相处

事件一:添改讲义

这个细节体现了藤野先生怎样的品质?

一丝不苟、认真负责、关心学生

研读与藤野先生的相识与相处

事件二:纠正解剖图

“自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术……” 这句话体现了什么?

体现藤野先生严谨的科学态度、实事求是

研读与藤野先生的相识与相处

事件三:关心解剖实习

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。” 这份担心源于什么?

体现藤野先生尊重、体贴、没有民族偏见

研读与藤野先生的相识与相处

事件四:了解女人裹脚

“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?” 这表现了他的什么精神?

体现藤野先生求真务实、刻苦钻研的学术精神

课文研读

“匿名信”事件

这件事是围绕什么展开的?它的作用是什么?

内容: 日本青年怀疑鲁迅考试作弊。

作用: ① 衬托藤野先生的正直与没有民族偏见;② 加强了鲁迅作为弱国国民的悲愤感,是“弃医从文”的诱因之一。

课文研读

“看电影”事件

是什么事直接导致了鲁迅先生“弃医从文”?

原文关键词: “万岁!”“刺耳”“中国是弱国……也无怪他们疑惑”“我的意见却变化了”。

作用: 这是鲁迅人生的重大转折点,从医学救国转向文艺救国。深刻体现了其爱国主义精神。

课文研读

与藤野先生的离别

离别时藤野先生的表现如何?体现了怎样的情感?

内容: “脸色仿佛有些悲哀”“想说话,竟没有说”“叮嘱送我照片、索要照片、惜别”。

分析: 无声胜有声,表现了藤野先生内心的惋惜、难过与对鲁迅的深厚情谊。

课文研读

第三部分——深切的怀念

离开仙台后,作者是如何怀念藤野先生的?

珍藏改正的讲义、悬挂照片、从中汲取力量、“时时给我鼓励”。

为什么鲁迅说“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”?

文章线索

明线: 作者与藤野先生的交往(相识-相处-离别-怀念)。

暗线:作者思想情感的变化(爱国情感-弃医从文)。

作用: 双线交织,使文章内容丰厚,主题深刻。

本文是双线结构

文章主旨

本文表达了对藤野先生真挚深沉的感激与怀念之情,并追述了自已弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义感情。

文章结构

藤野先生

人物刻画方法

四件小事:添改讲义、纠正解剖图、关心解剖实习、了解女人裹脚

从不同侧面表现人物品质。

方法一:典型事例,以事写人

人物刻画方法

用极其简练的笔墨勾勒人物。如写藤野先生:“黑瘦”、“八字须”、“戴着眼镜”、“挟着一叠大大小小的书”、声调“缓慢而很有顿挫”。寥寥数笔,人物形象跃然纸上。

方法二:白描手法,细致刻画

人物刻画方法

用“匿名信事件”中日本青年的狭隘,反衬藤野先生的公正无私;用“我”的感激与怀念,烘托藤野先生的伟大。

方法三:侧面烘托,对比反衬

人物刻画方法

直接引用藤野先生的几句话,如关心解剖实习、了解裹脚等,语言平实真切,体现其关爱学生、治学严谨的特点。

方法四:语言描写,真情流露

藤野先生人物形象总结

分析角度 形象概括 具体事件

外貌 朴素谦逊、治学专注 黑瘦,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书;穿衣模糊,有时竟会忘记带领结。

治学态度 一丝不苟、严谨认真 1. 添改讲义:每周检查并从头到末用红笔添改“我”的讲义,持续不断。

2. 纠正解剖图:耐心指出错误,要求科学求实,“解剖图不是美术”。

对待学生 关怀备至、诲人不倦 1. 关心实习:担心“我”因敬重鬼而不肯解剖尸体,得知“我”没问题后很高兴。2. 热情诚恳:主动询问中国女人裹脚的情况,表现为纯粹的学术探究精神。

人格品行 正直无私、毫无民族偏见 1. 公平公正:在“匿名信事件”中,为“我”鸣不平,检查“我”的讲义并出面澄清。2. 尊重弱者:在当时日本普遍看不起中国人的背景下,他给予了作者这位中国学生格外的关心、尊重和鼓励。

情感 重情重义、外冷内热 惜别时:脸色悲哀,欲说还休;将照片赠予“我”,叮嘱“我”也寄照片给他,并时时通信告知状况。

拓展延伸

鲁迅去世后,一名日本记者找到了藤野先生。他拿出珍藏的鲁迅照片,写下《谨忆周树人君》悼念这位特别的中国学生,以此回应鲁迅1926年散文《藤野先生》

课后链接——鲁迅与藤野先生的后续

《谨忆周树人君》

因为是多年前的旧事了,所以记忆不是很清楚。但我可以确定我从爱知医学专门学校转职到仙台医学专门学校是明治三十四年(1901年)末的事。在那之后两年或三年,周树人君作为第一个从中国来的留学生进入了仙台医学专门学校学习。因为是留学生,不需要参加入学考试,周树人君和一百人左右的新入校生以及三十多人的留级生一起听课。

周君身材不高,脸圆圆的,看上去人很聪明。记得那时周君的身体就不太好,脸色不是健康的血色。当时我主讲人体解剖学,周君上课时虽然非常认真地记笔记,可是从他入学时还不能充分地听、说日语的情况来看,学习上大概很吃力。

《谨忆周树人君》

于是我讲完课后就留下来,看看周君的笔记,把周君漏记、记错的地方添改过来。如果是在东京,周君大概会有很多留学生同胞,可是在仙台,因为只有周君一个中国人,想必他一定很寂寞。可是周君并没有让人感到他寂寞,只记得他上课时非常努力。

如果留下来当时的记录的话,就会知道周君的成绩,可惜现在什么记录也没留下来。在我的记忆中周君不是成绩非常优秀的学生。

那时我在仙台的空崛街买了房子,周君虽然也到我家里来玩过,但已没有什么特别的印象了。如果过世的妻子还在世的话,或许还可以回忆起一些事情。前年,我的长子藤野达也在福井中学时,主讲汉文的菅先生对他说"这本书上写了你父亲的事,你拿去看看。如果真是那么回事,给我们也讲一讲那些事情"。于是长子达也借回了周君写的书让我看,这些作品似乎都是佐藤(佐藤春夫)翻译的。

《谨忆周树人君》

这以后大概过了半年,菅先生来和我会面,也谈到了书中所讲的那些事情。从菅先生那里,我知道周君回国之后成了优秀的文学家。菅先生去年去世了。听说在姬路师范当老师的前田先生也说过周君的一些事情。让我再回到前面的话题。周君在仙台医学专门学校总共只学习了一年,以后就看不到他了,现在回忆起来好象当初周君学医就不是他内心的真正目标。周君临别时来我家道别,不过我忘记这次最后会面的具体时间了。

据说周君直到去世一直把我的照片挂在寓所的墙上,我真感到很高兴。可是我已经记不清是在什么时候、以什么样的形式把这张照片赠送给周君的了。

如果是毕业生的话,我会和他们一起拍纪念照,可是一次也没和周君一起照过像。

《谨忆周树人君》

周君是怎样得到我这张照片的呢?说不定是妻子赠送给他的。周君文中写了我照片的事情,被他一写,我现在也很想看看自己当时的样子。我虽然被周君尊为唯一的恩师,但我所做的只不过是给他添改了一些笔记。因此被周君尊为唯一的恩师,我自己也觉得有些不可思议。

周君来日本的时候正好是日清战争(甲午战争)以后。尽管日清战争已过去多年,不幸的是那时社会上还有日本人把中国人骂为"梳辫子和尚",说中国人坏话的风气。所以在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君,把他当成异己。

少年时代我向福井藩校毕业的野坂先生学习过汉文,所以我很尊敬中国人的先贤,同时也感到要爱惜来自这个国家的人们。这大概就是我让周君感到特别亲切、特别感激的缘故吧。周君在小说里、或是对他的朋友,都把我称为恩师,如果我能早些读到他的这些作品就好了。听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系上的话,周君会该有多么欢喜啊。

《谨忆周树人君》

可是现在什么也无济于事了,真是遗憾。我退休后居住在偏僻的农村里,对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。前些天从报纸上得知周君鲁迅去世的消息,让我回忆起上面所说的那些事情。不知周君的家人现在如何生活?周君有没有孩子?

深切吊唁把我这些微不足道的亲切当作莫大恩情加以感激的周君之灵,同时祈祷周君家人健康安泰。

运用本文学到的1-2种人物描写方法,写一位你熟悉的老师或同学。(300字)

课后作业

谢谢观看

藤

野

LOTUS

2025

先生

鲁迅

《朝花夕拾》

过程与方法: 通过合作探究,分析藤野先生的人物形象,学习本文刻画人物的方法。

知识与技能: 了解鲁迅的生平及写作背景,掌握重点字词;梳理文章结构,理解文章内容。

1

2

3

学习目标

情感态度与价值观: 体会作者强烈的爱国主义感情,感受藤野先生严谨治学、没有民族偏见的高尚品格。

些些意

导入

一次考试不及格,却成就了一位文学巨匠?

1905年,仙台医学专门学校。

一场普通的解剖学考试,一名中国学生及格了,但并未名列前茅。

然而,他的及格,却引来了日本同学的怀疑、攻击和侮辱。

更让人意想不到的是,这场风波,最终促使他做出了一个改变自己一生、也影响了中国文学史的决定——弃医从文。

些些意

导入

一次考试不及格,却成就了一位文学巨匠?

一次及格的考试,为何会带来如此巨大的连锁反应?在这场风波中,有一位日本人始终坚定地站在他这边,给了他莫大的尊重和勇气。这个人是谁?他又是个怎样的人?今天,就让我们跟随鲁迅的回忆,去认识这位伟大的老师——藤野先生。

作者简介

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是中国著名的文学家、思想家、革命家和教育家。 他是中国现代文学的奠基人之一,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家” 。

代表作品包括小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》等。鲁迅的作品以批判精神和社会责任感著称,深刻反映了当时社会的种种问题 。

作品介绍

作品出处: 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),1926年所作回忆散文集。

写作背景: 当时鲁迅正受北洋政府迫害,南下厦门大学任教。在现实中感到孤寂与失望,于是回忆起自己人生中充满温暖的片段,藤野先生便是其中之一。本文既是对恩师的深切怀念,也是对那段留学岁月的反思。

认识字词

瞥见( ) 畸形( ) 解剖( )

挟着( ) 标致( ) 杳无消息( )

不逊( ) 诘责( ) 油光可鉴( )

扒手( ) 模糊( ) 发髻( )

深恶痛疾( ) 抑扬顿挫( )

piē

jī

jiě pōu

xié

zhì

yǎo

xùn

jié

jiàn

pá

mó

jì

wù

cuò

认识字词

油光可鉴:

标致:

掌故:

落第:

不逊:

文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

漂亮。文中是反语,用来讽刺。

原指科举时代应试不中。这里指考试不及格。

傲慢无礼。逊,谦逊。

关于历史人物、典章制度等的传说或故事。文中指学校里发生过的一些事情。

认识字词

诘责:

托辞:

适值:

杳无消息:

深恶痛疾:

抑扬顿挫:

质问并责备。

找借口。

形容一点消息也没有。

形容对某人某事极为厌恶、痛恨。

恰好遇到。

形容声音、语调等跌宕起伏,节奏分明,富有变化。

课文朗读

整体感知——文章结构梳理

快速浏览课文,思考文章可以分为几大部分?依据是什么?

地点转换

些些意

整体感知——文章结构梳理

层次划分

第一部分 (1-3段): 在东京 —— 见闻感受(写作缘由)

第二部分 (4-35段): 在仙台 —— 与藤野先生的相识、相处、离别(主体)

第三部分 (36-38段): 离开仙台后 —— 对藤野先生的怀念与影响(总结抒情)

课文研读

第一部分——在东京

作者在东京的所见所感是怎样的?为何要写这些内容?

关键词: “清国留学生”、赏樱花、学跳舞、“油光可鉴”、“实在标致极了”(反语)

作用: 为下文离开东京去仙台埋下伏笔,表达对麻木群体的失望,衬托仙台遇严师的可贵。

课文研读

第二部分——初到仙台

作者在仙台的食宿条件如何?他为何能坚持下来?

关键词: “物以希为贵”、“蚊子多”、“喝难以下咽的芋梗汤”

作用: 表现求学环境的艰苦,反衬作者求学之心的坚定,也为藤野先生的关怀出现做铺垫。

课文研读

第二部分——初到仙台

仙台医学专门学校

研读与藤野先生的相识与相处

事件一:添改讲义

这个细节体现了藤野先生怎样的品质?

一丝不苟、认真负责、关心学生

研读与藤野先生的相识与相处

事件二:纠正解剖图

“自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术……” 这句话体现了什么?

体现藤野先生严谨的科学态度、实事求是

研读与藤野先生的相识与相处

事件三:关心解剖实习

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。” 这份担心源于什么?

体现藤野先生尊重、体贴、没有民族偏见

研读与藤野先生的相识与相处

事件四:了解女人裹脚

“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?” 这表现了他的什么精神?

体现藤野先生求真务实、刻苦钻研的学术精神

课文研读

“匿名信”事件

这件事是围绕什么展开的?它的作用是什么?

内容: 日本青年怀疑鲁迅考试作弊。

作用: ① 衬托藤野先生的正直与没有民族偏见;② 加强了鲁迅作为弱国国民的悲愤感,是“弃医从文”的诱因之一。

课文研读

“看电影”事件

是什么事直接导致了鲁迅先生“弃医从文”?

原文关键词: “万岁!”“刺耳”“中国是弱国……也无怪他们疑惑”“我的意见却变化了”。

作用: 这是鲁迅人生的重大转折点,从医学救国转向文艺救国。深刻体现了其爱国主义精神。

课文研读

与藤野先生的离别

离别时藤野先生的表现如何?体现了怎样的情感?

内容: “脸色仿佛有些悲哀”“想说话,竟没有说”“叮嘱送我照片、索要照片、惜别”。

分析: 无声胜有声,表现了藤野先生内心的惋惜、难过与对鲁迅的深厚情谊。

课文研读

第三部分——深切的怀念

离开仙台后,作者是如何怀念藤野先生的?

珍藏改正的讲义、悬挂照片、从中汲取力量、“时时给我鼓励”。

为什么鲁迅说“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”?

文章线索

明线: 作者与藤野先生的交往(相识-相处-离别-怀念)。

暗线:作者思想情感的变化(爱国情感-弃医从文)。

作用: 双线交织,使文章内容丰厚,主题深刻。

本文是双线结构

文章主旨

本文表达了对藤野先生真挚深沉的感激与怀念之情,并追述了自已弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义感情。

文章结构

藤野先生

人物刻画方法

四件小事:添改讲义、纠正解剖图、关心解剖实习、了解女人裹脚

从不同侧面表现人物品质。

方法一:典型事例,以事写人

人物刻画方法

用极其简练的笔墨勾勒人物。如写藤野先生:“黑瘦”、“八字须”、“戴着眼镜”、“挟着一叠大大小小的书”、声调“缓慢而很有顿挫”。寥寥数笔,人物形象跃然纸上。

方法二:白描手法,细致刻画

人物刻画方法

用“匿名信事件”中日本青年的狭隘,反衬藤野先生的公正无私;用“我”的感激与怀念,烘托藤野先生的伟大。

方法三:侧面烘托,对比反衬

人物刻画方法

直接引用藤野先生的几句话,如关心解剖实习、了解裹脚等,语言平实真切,体现其关爱学生、治学严谨的特点。

方法四:语言描写,真情流露

藤野先生人物形象总结

分析角度 形象概括 具体事件

外貌 朴素谦逊、治学专注 黑瘦,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书;穿衣模糊,有时竟会忘记带领结。

治学态度 一丝不苟、严谨认真 1. 添改讲义:每周检查并从头到末用红笔添改“我”的讲义,持续不断。

2. 纠正解剖图:耐心指出错误,要求科学求实,“解剖图不是美术”。

对待学生 关怀备至、诲人不倦 1. 关心实习:担心“我”因敬重鬼而不肯解剖尸体,得知“我”没问题后很高兴。2. 热情诚恳:主动询问中国女人裹脚的情况,表现为纯粹的学术探究精神。

人格品行 正直无私、毫无民族偏见 1. 公平公正:在“匿名信事件”中,为“我”鸣不平,检查“我”的讲义并出面澄清。2. 尊重弱者:在当时日本普遍看不起中国人的背景下,他给予了作者这位中国学生格外的关心、尊重和鼓励。

情感 重情重义、外冷内热 惜别时:脸色悲哀,欲说还休;将照片赠予“我”,叮嘱“我”也寄照片给他,并时时通信告知状况。

拓展延伸

鲁迅去世后,一名日本记者找到了藤野先生。他拿出珍藏的鲁迅照片,写下《谨忆周树人君》悼念这位特别的中国学生,以此回应鲁迅1926年散文《藤野先生》

课后链接——鲁迅与藤野先生的后续

《谨忆周树人君》

因为是多年前的旧事了,所以记忆不是很清楚。但我可以确定我从爱知医学专门学校转职到仙台医学专门学校是明治三十四年(1901年)末的事。在那之后两年或三年,周树人君作为第一个从中国来的留学生进入了仙台医学专门学校学习。因为是留学生,不需要参加入学考试,周树人君和一百人左右的新入校生以及三十多人的留级生一起听课。

周君身材不高,脸圆圆的,看上去人很聪明。记得那时周君的身体就不太好,脸色不是健康的血色。当时我主讲人体解剖学,周君上课时虽然非常认真地记笔记,可是从他入学时还不能充分地听、说日语的情况来看,学习上大概很吃力。

《谨忆周树人君》

于是我讲完课后就留下来,看看周君的笔记,把周君漏记、记错的地方添改过来。如果是在东京,周君大概会有很多留学生同胞,可是在仙台,因为只有周君一个中国人,想必他一定很寂寞。可是周君并没有让人感到他寂寞,只记得他上课时非常努力。

如果留下来当时的记录的话,就会知道周君的成绩,可惜现在什么记录也没留下来。在我的记忆中周君不是成绩非常优秀的学生。

那时我在仙台的空崛街买了房子,周君虽然也到我家里来玩过,但已没有什么特别的印象了。如果过世的妻子还在世的话,或许还可以回忆起一些事情。前年,我的长子藤野达也在福井中学时,主讲汉文的菅先生对他说"这本书上写了你父亲的事,你拿去看看。如果真是那么回事,给我们也讲一讲那些事情"。于是长子达也借回了周君写的书让我看,这些作品似乎都是佐藤(佐藤春夫)翻译的。

《谨忆周树人君》

这以后大概过了半年,菅先生来和我会面,也谈到了书中所讲的那些事情。从菅先生那里,我知道周君回国之后成了优秀的文学家。菅先生去年去世了。听说在姬路师范当老师的前田先生也说过周君的一些事情。让我再回到前面的话题。周君在仙台医学专门学校总共只学习了一年,以后就看不到他了,现在回忆起来好象当初周君学医就不是他内心的真正目标。周君临别时来我家道别,不过我忘记这次最后会面的具体时间了。

据说周君直到去世一直把我的照片挂在寓所的墙上,我真感到很高兴。可是我已经记不清是在什么时候、以什么样的形式把这张照片赠送给周君的了。

如果是毕业生的话,我会和他们一起拍纪念照,可是一次也没和周君一起照过像。

《谨忆周树人君》

周君是怎样得到我这张照片的呢?说不定是妻子赠送给他的。周君文中写了我照片的事情,被他一写,我现在也很想看看自己当时的样子。我虽然被周君尊为唯一的恩师,但我所做的只不过是给他添改了一些笔记。因此被周君尊为唯一的恩师,我自己也觉得有些不可思议。

周君来日本的时候正好是日清战争(甲午战争)以后。尽管日清战争已过去多年,不幸的是那时社会上还有日本人把中国人骂为"梳辫子和尚",说中国人坏话的风气。所以在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君,把他当成异己。

少年时代我向福井藩校毕业的野坂先生学习过汉文,所以我很尊敬中国人的先贤,同时也感到要爱惜来自这个国家的人们。这大概就是我让周君感到特别亲切、特别感激的缘故吧。周君在小说里、或是对他的朋友,都把我称为恩师,如果我能早些读到他的这些作品就好了。听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系上的话,周君会该有多么欢喜啊。

《谨忆周树人君》

可是现在什么也无济于事了,真是遗憾。我退休后居住在偏僻的农村里,对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。前些天从报纸上得知周君鲁迅去世的消息,让我回忆起上面所说的那些事情。不知周君的家人现在如何生活?周君有没有孩子?

深切吊唁把我这些微不足道的亲切当作莫大恩情加以感激的周君之灵,同时祈祷周君家人健康安泰。

运用本文学到的1-2种人物描写方法,写一位你熟悉的老师或同学。(300字)

课后作业

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读