12 短文二篇 同步练(含答案) 2025-2026学年语文统编版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 12 短文二篇 同步练(含答案) 2025-2026学年语文统编版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-27 17:01:30 | ||

图片预览

文档简介

12 短文二篇

学完本课后,班级开展“赏山水之神韵,学古人之情怀”主题活动,请你参与。

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.晓雾将歇(xiē) 怀民亦未寝(qǐn)

B.沉鳞竞跃(yuè) 盖竹柏影也(bó)

C.夕日欲颓(tuí) 遂至承天寺(suì)

D.藻、荇交横(xìng) 步于中庭(tíng)

2.下列句中加点词没有词类活用现象的一项是 ( )

A.五色交晖 B.猿鸟乱鸣

C.晴初霜旦 D.不蔓不枝

3.※下列加点词语古今意义有变化的一项是 ( )

A.自康乐以来

B.青林翠竹,四时俱备

C.月色入户,欣然起行

D.念无与为乐者

4.下列句子中加点词的意义和用法不相同的一项是 ( )

A.如吾两人者耳/见往事耳

B.念无与为乐者/相与步于中庭

C.但少闲人如吾两人者耳/但闻黄河流水鸣溅溅

D.夕日欲颓/实是欲界之仙都

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.实是/欲界之仙都

B.未复有/能与其奇者

C.念/无与为乐者

D.相与步/于中庭

6.下列句子中没有运用修辞手法的一项是 ( )

A.高峰入云,清流见底。

B.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.何夜无月 何处无竹柏

7.根据课文内容填空。

(1)陶弘景在《答谢中书书》中用“ , ”来表达自己期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

(2)《答谢中书书》中写山之高、水之净,表现山水相衬之美的语句是: , 。

(3)《记承天寺夜游》中点明主旨的句子是:

。

(4)《记承天寺夜游》中的“ , , ”,写庭院中充满着月光,像积水盈院,空明澄澈,竹子和柏树的影子在“水”中显得斑驳迷人。

(一)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

8.解释下列加点的词。

(1)古来共谈:

(2)四时俱备:

(3)晓雾将歇:

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交晖。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

10.文中说“山川之美,古来共谈”,请简要概括“山川之美”表现在哪些方面。

11.(教材变式题,见课后习题二)好的文章结尾要有“余音”,请你分析《答谢中书书》中的“未复有能与其奇者”的“余音”。

(二)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

12.解释下面句子中加点的词语。

(1)月色入户:

(2)相与步于中庭:

(3)水中藻、荇交横:

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)遂至承天寺寻张怀民。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

14.下列理解不正确的一项是 ( )

A.作者看见月色入户决定寻张怀民夜游是因为没有其他可以共享夜游之乐之人。

B.“积水空明”“藻、荇交横”没有一个“月”字,却形象写出了月光澄澈透明的特点。

C.文章先叙事继写景后议论,全篇脉络分明,短小的篇幅蕴含丰富的内涵。

D.本文情感微妙复杂,有漫步的悠闲,与朋友情趣高雅的自得,贬谪的悲凉等。

(2025唐山期中改编)班级开展“思古人写作之妙”探究活动,请你积极参与。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

【乙】王子猷居山阴①,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然②。因起彷徨,咏左思《招隐诗》③,忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就⑥之。经宿⑦方至,造门⑧不前而反。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而反,何必见戴 ”

(选自《世说新语·任诞》,有删改)

注:①山阴:今浙江绍兴。②皎然:洁白的样子。③左思《招隐诗》:左思的《招隐诗》,表现隐居的乐趣。④戴安道:戴逵,字安道。⑤剡(shàn):县名,今浙江嵊州市。⑥就:拜访,访问。⑦经宿:一整夜。⑧造门:这里是到门口的意思。

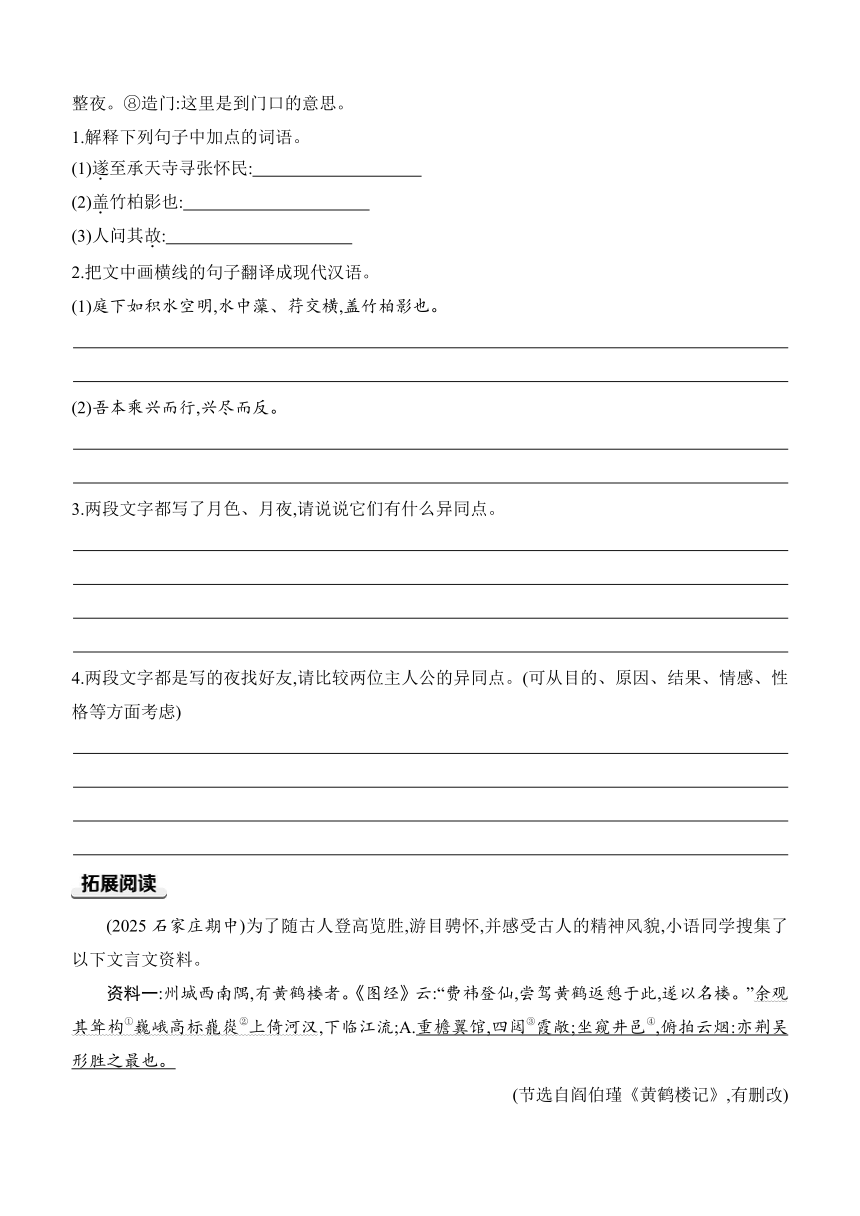

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)遂至承天寺寻张怀民:

(2)盖竹柏影也:

(3)人问其故:

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)吾本乘兴而行,兴尽而反。

3.两段文字都写了月色、月夜,请说说它们有什么异同点。

4.两段文字都是写的夜找好友,请比较两位主人公的异同点。(可从目的、原因、结果、情感、性格等方面考虑)

(2025石家庄期中)为了随古人登高览胜,游目骋怀,并感受古人的精神风貌,小语同学搜集了以下文言文资料。

资料一:州城西南隅,有黄鹤楼者。《图经》云:“费祎登仙,尝驾黄鹤返憩于此,遂以名楼。”余观其耸构①巍峨高标巃嵸②上倚河汉,下临江流;A.重檐翼馆,四闼③霞敞;坐窥井邑④,俯拍云烟:亦荆吴形胜之最也。

(节选自阎伯瑾《黄鹤楼记》,有删改)

资料二:随涧东西行四里许,为大绿水潭。水势至此将堕,怒⑤亦益甚。潭前峭壁乱耸,下瞰无底。B.但闻轰雷倒峡之声,泉不知从何坠去也。乃西向登峰,峰前石台鹊起⑥,泉为所蔽,不得见,C.必至对面峭壁间,方能全收其胜。乃循山冈,出对崖,下瞰,则一级、二级、三级之泉,始依次悉见。

(节选自徐霞客《游庐山日记》,有删减)

资料三:山之姿态,得树而妍;山之骨格,得石而苍;山之营卫⑦,得水而活。惟韬光道中能全有之。D.枕上沸波⑧,终夜不息,视听幽独,喧极反寂。益信声无哀乐也。

(节选自萧士玮《韬光庵小记》,有删减)

注:①耸构:矗立的样子。下文的“高标”也是此意。②巃嵸:高耸的样子。③闼:门。④井邑:城乡。⑤怒:指水流汹涌澎湃。⑥鹊起:乘势奋起。⑦营卫:原指由饮食中吸收的营养物质,这里指精气。⑧枕上沸波:睡在枕上仍能听到流水声。

5.解释下列句子中加点的词语。

(1)随涧东西行四里许:

(2)怒亦益甚:

(3)终夜不息:

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.余观其耸构巍峨/高标巃嵸/上倚河汉

B.余观其耸构/巍峨高标巃嵸/上倚河汉

C.余观其/耸构巍峨高标巃嵸/上倚河汉

D.余观其耸构巍峨/高标巃嵸上倚/河汉

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

潭前峭壁乱耸,下瞰无底。

8.从小语同学搜集的资料看,黄鹤楼得名的原因是什么 (用自己的话概括)

9.小石同学在阅读中有如下发现,请你填好相应的内容。

(1)B和D两句同样是写水,但写法和目的不同。B句为了描摹水声之大、水潭壮阔,运用了

的修辞。D句写“沸波”是为了表现 ,这是运用了以声衬静的写法。

(2)A、B、C、D四句都有作者对自然美景的 之情。C句从“必至”到“乃循”“下瞰”“悉见”还可看出徐霞客对寻幽探胜的 精神。

10.(2025石家庄期中改编)你所在的班级开展“寻找最美对联”语文实践活动。请你帮助晓冀同学解决下列问题。

(1)晓冀临摹的对联在展示时不小心沾到了水,上、下联的后两个字晕开无法辨认,请你帮助判断。(填字母)

A. B.

上联:人间美色尽收

下联:仙界佳景满萦

(2)晓冀在临摹这副对联时,没有临摹横批。结合对联内容,如果从陶弘景的《答谢中书书》中提取一个四字词语作为这副对联的横批,你认为可以用“ ”。

对点练习:见“课堂达标”第3题。

题型:①写出下面加点词的古今意义。②下列句中加点词的古今意义相同的一项是( )

方法:古今异义常见的类型有词义转移、词义扩大、词义缩小、褒贬变化等。辨析时,要根据具体语境具体分析。

【详解答案】

课堂达标

1.B 解析:B项“盖竹柏影也”的“柏”应读“bǎi”。

2.B 解析:A项,“五色交晖”的“晖”,名词作动词,辉映;C项,“晴初霜旦”的“霜”,名词作动词,下霜;D项,“不蔓不枝”的“枝”,名词作动词,旁生枝茎。

3.D 解析:D项,“念无与为乐者”的“念”:古义,考虑、想到;今义,想念。

4.D 解析:A项中“耳”意思都为:罢了。B项中“与”意思都为:一起。C项中“但”意思都为:只是。D项中“欲”意思分别为:将,将要/欲望。

5.D 解析:D项“相与步于中庭”的句意为:一起在院子里散步。所以正确的划分应为:相与/步于中庭。

6.C 解析:A项,“高峰入云,清流见底”运用了对偶的修辞手法;B项,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”运用了比喻的修辞手法;D项,“何夜无月 何处无竹柏 ”运用了反问的修辞手法。

7.(1)自康乐以来 未复有能与其奇者

(2)高峰入云 清流见底

(3)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳

(4)庭下如积水空明 水中藻、荇交横

盖竹柏影也

8.(1)共同,一起 (2)都 (3)消散

9.(1)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

10.①山水相映之美,如“高峰”与“清流”;②色彩搭配之美,如“五色”与“青林翠竹”;③晨昏变化之美,如“晓雾”与“夕日”;④动静映衬之美,如“青林翠竹”为静,“猿鸟沉鳞”为动。

11.①康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;②自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;③“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩溢于言表。

12.(1)门 (2)共同,一起 (3)交错

13.(1)就到承天寺,去寻找张怀民。

(2)只是少了像我们俩这样清闲的人罢了。

14.A 解析:A项理解有误。作者看见月色入户决定寻张怀民夜游是因为张怀民与作者志同道合,并不是因为“没有其他可以共享夜游之乐之人”。

课后提升

1.(1)于是 (2)大概是 (3)原因

2.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)我本来是乘着兴致前往,兴致已尽,自然返回。

3.两段文字都写出了月光的皎洁,运用了侧面描写。甲段描写得详尽些,运用了比喻的手法;乙段描写得粗略些。

4.两段文字都表现了他们那种旷达的胸襟,他们都是触景而想找自己好友。目的和结果不同:苏轼为了找好友一起游玩,找同乐者,最终找到了;王子猷注重找的过程,是想念好友,最终没找到。

参考译文:

【乙】王子猷住在浙江绍兴,一天夜里大雪纷飞,他一觉醒来,推开门,命仆人斟上酒,看到四面一片洁白。于是他感到犹豫不决,吟咏起左思的《招隐诗》,忽然想念起戴安道。当时戴安道在剡县,即刻就连夜乘小船去拜访他。经过一夜才到,到了戴安道家门前没进去却又转身返回。有人问他这样做的缘故,王子猷说:“我本来是乘着兴致前往,兴致已尽,自然返回,何必要见戴安道!”

5.(1)表约数 (2)厉害(严重) (3)停止(平息;停息)

6.A 解析:“余观其耸构巍峨高标巃嵸上倚河汉”句意为:我观看这矗立着的楼宇,高高耸立,十分雄伟。它顶端靠着银河。“余观其耸构巍峨”是主谓宾结构,“余”是主语,“观”是谓语,“其耸构巍峨”是宾语,故“余观其耸构巍峨”后应断开;“高标巃嵸”是四字词语,继续描绘黄鹤楼的气势,故“高标巃嵸”后应断开;“上倚河汉”是动宾结构。故断为:余观其耸构巍峨/高标巃嵸/上倚河汉。

7.潭前陡峭的石壁杂乱地耸立着,向下看深不见底。

8.费祎升仙,曾骑黄鹤回来在这座楼上休息,就用黄鹤来命名这个楼。(意对即可)

9.(1)比喻(夸张) 夜晚寂静 (2)热爱(赞美) 执着探索(意对即可)

参考译文:

资料一:在州城的西南角,有一座名为黄鹤楼的建筑。《图经》上记载说:“费祎得道成仙后,曾经驾着黄鹤返回到这里休息,于是这座楼就被命名为黄鹤楼。”我观看这矗立着的楼宇,高高耸立,十分雄伟,它顶端靠着银河,下临长江;重檐叠起,画栋飞檐,四面的大门高大宽敞;坐在楼上,可以远眺城中的繁华景象,低头俯视,云烟缭绕。这也是荆楚和吴地山川美景中最有特色的地方啊。

资料二:(我)沿着山涧向东向西走了大约四里路,就来到了大绿水潭。水流到这里将要下落,水势也更加湍急。潭前陡峭的石壁杂乱地耸立着,向下看深不见底。只能听到像轰雷般震倒峡谷一样的声音,但泉水不知道是从哪里坠落下去的。于是(我)向西登上山峰,山峰前有一块像鹊鸟一样翘起的石台,泉水被石台遮挡住了,(我)不能看到它,必须到对面的峭壁间,才能完全欣赏到它的美景。于是(我)沿着山冈,走出对面的山崖,向下俯视,一级、二级、三级的泉水,才依次全都看到了。

资料三:山的姿态,因为有了树的点缀而更加美丽;山的骨架,因为有了石头的支撑而更加苍劲;山的生机,因为有了水的滋养而更加活跃。只有韬光庵的道路能够同时具备这些特点。枕边有泉水波涛,整夜都不停息,(我)在幽静的环境中独自视听,(感受到)喧闹到了极点反而觉得更加寂静。更加相信声音本身并没有哀乐之分啊。

10.(1)B A 解析:根据对联仄起平收的特点,结合词语搭配,“尽收”和“眼底”搭配,“满萦”和“心中”搭配。

(2)示例:古来共谈

学完本课后,班级开展“赏山水之神韵,学古人之情怀”主题活动,请你参与。

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.晓雾将歇(xiē) 怀民亦未寝(qǐn)

B.沉鳞竞跃(yuè) 盖竹柏影也(bó)

C.夕日欲颓(tuí) 遂至承天寺(suì)

D.藻、荇交横(xìng) 步于中庭(tíng)

2.下列句中加点词没有词类活用现象的一项是 ( )

A.五色交晖 B.猿鸟乱鸣

C.晴初霜旦 D.不蔓不枝

3.※下列加点词语古今意义有变化的一项是 ( )

A.自康乐以来

B.青林翠竹,四时俱备

C.月色入户,欣然起行

D.念无与为乐者

4.下列句子中加点词的意义和用法不相同的一项是 ( )

A.如吾两人者耳/见往事耳

B.念无与为乐者/相与步于中庭

C.但少闲人如吾两人者耳/但闻黄河流水鸣溅溅

D.夕日欲颓/实是欲界之仙都

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.实是/欲界之仙都

B.未复有/能与其奇者

C.念/无与为乐者

D.相与步/于中庭

6.下列句子中没有运用修辞手法的一项是 ( )

A.高峰入云,清流见底。

B.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.何夜无月 何处无竹柏

7.根据课文内容填空。

(1)陶弘景在《答谢中书书》中用“ , ”来表达自己期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

(2)《答谢中书书》中写山之高、水之净,表现山水相衬之美的语句是: , 。

(3)《记承天寺夜游》中点明主旨的句子是:

。

(4)《记承天寺夜游》中的“ , , ”,写庭院中充满着月光,像积水盈院,空明澄澈,竹子和柏树的影子在“水”中显得斑驳迷人。

(一)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

8.解释下列加点的词。

(1)古来共谈:

(2)四时俱备:

(3)晓雾将歇:

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交晖。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

10.文中说“山川之美,古来共谈”,请简要概括“山川之美”表现在哪些方面。

11.(教材变式题,见课后习题二)好的文章结尾要有“余音”,请你分析《答谢中书书》中的“未复有能与其奇者”的“余音”。

(二)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

12.解释下面句子中加点的词语。

(1)月色入户:

(2)相与步于中庭:

(3)水中藻、荇交横:

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)遂至承天寺寻张怀民。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

14.下列理解不正确的一项是 ( )

A.作者看见月色入户决定寻张怀民夜游是因为没有其他可以共享夜游之乐之人。

B.“积水空明”“藻、荇交横”没有一个“月”字,却形象写出了月光澄澈透明的特点。

C.文章先叙事继写景后议论,全篇脉络分明,短小的篇幅蕴含丰富的内涵。

D.本文情感微妙复杂,有漫步的悠闲,与朋友情趣高雅的自得,贬谪的悲凉等。

(2025唐山期中改编)班级开展“思古人写作之妙”探究活动,请你积极参与。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

【乙】王子猷居山阴①,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然②。因起彷徨,咏左思《招隐诗》③,忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就⑥之。经宿⑦方至,造门⑧不前而反。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而反,何必见戴 ”

(选自《世说新语·任诞》,有删改)

注:①山阴:今浙江绍兴。②皎然:洁白的样子。③左思《招隐诗》:左思的《招隐诗》,表现隐居的乐趣。④戴安道:戴逵,字安道。⑤剡(shàn):县名,今浙江嵊州市。⑥就:拜访,访问。⑦经宿:一整夜。⑧造门:这里是到门口的意思。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)遂至承天寺寻张怀民:

(2)盖竹柏影也:

(3)人问其故:

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)吾本乘兴而行,兴尽而反。

3.两段文字都写了月色、月夜,请说说它们有什么异同点。

4.两段文字都是写的夜找好友,请比较两位主人公的异同点。(可从目的、原因、结果、情感、性格等方面考虑)

(2025石家庄期中)为了随古人登高览胜,游目骋怀,并感受古人的精神风貌,小语同学搜集了以下文言文资料。

资料一:州城西南隅,有黄鹤楼者。《图经》云:“费祎登仙,尝驾黄鹤返憩于此,遂以名楼。”余观其耸构①巍峨高标巃嵸②上倚河汉,下临江流;A.重檐翼馆,四闼③霞敞;坐窥井邑④,俯拍云烟:亦荆吴形胜之最也。

(节选自阎伯瑾《黄鹤楼记》,有删改)

资料二:随涧东西行四里许,为大绿水潭。水势至此将堕,怒⑤亦益甚。潭前峭壁乱耸,下瞰无底。B.但闻轰雷倒峡之声,泉不知从何坠去也。乃西向登峰,峰前石台鹊起⑥,泉为所蔽,不得见,C.必至对面峭壁间,方能全收其胜。乃循山冈,出对崖,下瞰,则一级、二级、三级之泉,始依次悉见。

(节选自徐霞客《游庐山日记》,有删减)

资料三:山之姿态,得树而妍;山之骨格,得石而苍;山之营卫⑦,得水而活。惟韬光道中能全有之。D.枕上沸波⑧,终夜不息,视听幽独,喧极反寂。益信声无哀乐也。

(节选自萧士玮《韬光庵小记》,有删减)

注:①耸构:矗立的样子。下文的“高标”也是此意。②巃嵸:高耸的样子。③闼:门。④井邑:城乡。⑤怒:指水流汹涌澎湃。⑥鹊起:乘势奋起。⑦营卫:原指由饮食中吸收的营养物质,这里指精气。⑧枕上沸波:睡在枕上仍能听到流水声。

5.解释下列句子中加点的词语。

(1)随涧东西行四里许:

(2)怒亦益甚:

(3)终夜不息:

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.余观其耸构巍峨/高标巃嵸/上倚河汉

B.余观其耸构/巍峨高标巃嵸/上倚河汉

C.余观其/耸构巍峨高标巃嵸/上倚河汉

D.余观其耸构巍峨/高标巃嵸上倚/河汉

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

潭前峭壁乱耸,下瞰无底。

8.从小语同学搜集的资料看,黄鹤楼得名的原因是什么 (用自己的话概括)

9.小石同学在阅读中有如下发现,请你填好相应的内容。

(1)B和D两句同样是写水,但写法和目的不同。B句为了描摹水声之大、水潭壮阔,运用了

的修辞。D句写“沸波”是为了表现 ,这是运用了以声衬静的写法。

(2)A、B、C、D四句都有作者对自然美景的 之情。C句从“必至”到“乃循”“下瞰”“悉见”还可看出徐霞客对寻幽探胜的 精神。

10.(2025石家庄期中改编)你所在的班级开展“寻找最美对联”语文实践活动。请你帮助晓冀同学解决下列问题。

(1)晓冀临摹的对联在展示时不小心沾到了水,上、下联的后两个字晕开无法辨认,请你帮助判断。(填字母)

A. B.

上联:人间美色尽收

下联:仙界佳景满萦

(2)晓冀在临摹这副对联时,没有临摹横批。结合对联内容,如果从陶弘景的《答谢中书书》中提取一个四字词语作为这副对联的横批,你认为可以用“ ”。

对点练习:见“课堂达标”第3题。

题型:①写出下面加点词的古今意义。②下列句中加点词的古今意义相同的一项是( )

方法:古今异义常见的类型有词义转移、词义扩大、词义缩小、褒贬变化等。辨析时,要根据具体语境具体分析。

【详解答案】

课堂达标

1.B 解析:B项“盖竹柏影也”的“柏”应读“bǎi”。

2.B 解析:A项,“五色交晖”的“晖”,名词作动词,辉映;C项,“晴初霜旦”的“霜”,名词作动词,下霜;D项,“不蔓不枝”的“枝”,名词作动词,旁生枝茎。

3.D 解析:D项,“念无与为乐者”的“念”:古义,考虑、想到;今义,想念。

4.D 解析:A项中“耳”意思都为:罢了。B项中“与”意思都为:一起。C项中“但”意思都为:只是。D项中“欲”意思分别为:将,将要/欲望。

5.D 解析:D项“相与步于中庭”的句意为:一起在院子里散步。所以正确的划分应为:相与/步于中庭。

6.C 解析:A项,“高峰入云,清流见底”运用了对偶的修辞手法;B项,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”运用了比喻的修辞手法;D项,“何夜无月 何处无竹柏 ”运用了反问的修辞手法。

7.(1)自康乐以来 未复有能与其奇者

(2)高峰入云 清流见底

(3)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳

(4)庭下如积水空明 水中藻、荇交横

盖竹柏影也

8.(1)共同,一起 (2)都 (3)消散

9.(1)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

10.①山水相映之美,如“高峰”与“清流”;②色彩搭配之美,如“五色”与“青林翠竹”;③晨昏变化之美,如“晓雾”与“夕日”;④动静映衬之美,如“青林翠竹”为静,“猿鸟沉鳞”为动。

11.①康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;②自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;③“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩溢于言表。

12.(1)门 (2)共同,一起 (3)交错

13.(1)就到承天寺,去寻找张怀民。

(2)只是少了像我们俩这样清闲的人罢了。

14.A 解析:A项理解有误。作者看见月色入户决定寻张怀民夜游是因为张怀民与作者志同道合,并不是因为“没有其他可以共享夜游之乐之人”。

课后提升

1.(1)于是 (2)大概是 (3)原因

2.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)我本来是乘着兴致前往,兴致已尽,自然返回。

3.两段文字都写出了月光的皎洁,运用了侧面描写。甲段描写得详尽些,运用了比喻的手法;乙段描写得粗略些。

4.两段文字都表现了他们那种旷达的胸襟,他们都是触景而想找自己好友。目的和结果不同:苏轼为了找好友一起游玩,找同乐者,最终找到了;王子猷注重找的过程,是想念好友,最终没找到。

参考译文:

【乙】王子猷住在浙江绍兴,一天夜里大雪纷飞,他一觉醒来,推开门,命仆人斟上酒,看到四面一片洁白。于是他感到犹豫不决,吟咏起左思的《招隐诗》,忽然想念起戴安道。当时戴安道在剡县,即刻就连夜乘小船去拜访他。经过一夜才到,到了戴安道家门前没进去却又转身返回。有人问他这样做的缘故,王子猷说:“我本来是乘着兴致前往,兴致已尽,自然返回,何必要见戴安道!”

5.(1)表约数 (2)厉害(严重) (3)停止(平息;停息)

6.A 解析:“余观其耸构巍峨高标巃嵸上倚河汉”句意为:我观看这矗立着的楼宇,高高耸立,十分雄伟。它顶端靠着银河。“余观其耸构巍峨”是主谓宾结构,“余”是主语,“观”是谓语,“其耸构巍峨”是宾语,故“余观其耸构巍峨”后应断开;“高标巃嵸”是四字词语,继续描绘黄鹤楼的气势,故“高标巃嵸”后应断开;“上倚河汉”是动宾结构。故断为:余观其耸构巍峨/高标巃嵸/上倚河汉。

7.潭前陡峭的石壁杂乱地耸立着,向下看深不见底。

8.费祎升仙,曾骑黄鹤回来在这座楼上休息,就用黄鹤来命名这个楼。(意对即可)

9.(1)比喻(夸张) 夜晚寂静 (2)热爱(赞美) 执着探索(意对即可)

参考译文:

资料一:在州城的西南角,有一座名为黄鹤楼的建筑。《图经》上记载说:“费祎得道成仙后,曾经驾着黄鹤返回到这里休息,于是这座楼就被命名为黄鹤楼。”我观看这矗立着的楼宇,高高耸立,十分雄伟,它顶端靠着银河,下临长江;重檐叠起,画栋飞檐,四面的大门高大宽敞;坐在楼上,可以远眺城中的繁华景象,低头俯视,云烟缭绕。这也是荆楚和吴地山川美景中最有特色的地方啊。

资料二:(我)沿着山涧向东向西走了大约四里路,就来到了大绿水潭。水流到这里将要下落,水势也更加湍急。潭前陡峭的石壁杂乱地耸立着,向下看深不见底。只能听到像轰雷般震倒峡谷一样的声音,但泉水不知道是从哪里坠落下去的。于是(我)向西登上山峰,山峰前有一块像鹊鸟一样翘起的石台,泉水被石台遮挡住了,(我)不能看到它,必须到对面的峭壁间,才能完全欣赏到它的美景。于是(我)沿着山冈,走出对面的山崖,向下俯视,一级、二级、三级的泉水,才依次全都看到了。

资料三:山的姿态,因为有了树的点缀而更加美丽;山的骨架,因为有了石头的支撑而更加苍劲;山的生机,因为有了水的滋养而更加活跃。只有韬光庵的道路能够同时具备这些特点。枕边有泉水波涛,整夜都不停息,(我)在幽静的环境中独自视听,(感受到)喧闹到了极点反而觉得更加寂静。更加相信声音本身并没有哀乐之分啊。

10.(1)B A 解析:根据对联仄起平收的特点,结合词语搭配,“尽收”和“眼底”搭配,“满萦”和“心中”搭配。

(2)示例:古来共谈

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读