7藤野先生 分层作业(含答案解析)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

7 藤野先生

一、选择题

1.下列加点字的字音完全正确的一项是( )

A.烂漫(màn) 驿站(yì) 诘责(jié) 不逊(sùn)

B.绯红(fēi) 解剖(pōu) 扒手(bā) 挟着(xié)

C.瞥见(piē) 教诲(huì) 芦荟(huì) 匿名(nì)

D.畸形(jī) 寓居(yù) 订正(dīng) 宛如(wǎn)

2.下面词语中有错别字的一项是( )

A.斥责 愧纠 樱花 精通时事 B.掌故 脱落 驿站 油光可鉴

C.监狱 泄露 和蔼 抑扬顿挫 D.烂漫 芋梗 霉菌 杳无音讯

3.对下列句子运用的修辞手法判断有误的一项是( )

A.头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。(夸张、比喻)

B.上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯红的轻云。(比喻)

C.于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。(引用)

D.问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”(反语)

4.下列情节与“藤野先生”相关的是( )

A.在床上摆“大”字

B.询问中国女人裹脚的事

C.穷困不堪,借酒消愁,终溺死

D.强迫鲁迅背书

5.依次填入下面横线处的关联词,最恰当的一项是( )

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他(藤野先生)黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,_______使我忽又良心发现,_______增加勇气了,_______点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

A.却 不但 而且 B.却 而且 于是

C.便 而且 于是 D.便 不但 而且

6.阅读下面语段,完成下题。

东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

下面表述错误的一项是( )

A.有人称“东京也无非是这样”,为设谜式句法结构,一开始就为读者设了一个“谜团包袱”,“无非是这样”到底是怎样?然后层层揭秘,最后让读者豁然开朗。

B.选段文字简短,内涵丰富,连用4个“也”字,多角度流露出作者对东京和中国留学生欣赏赞叹和失望厌恶之情。

C.画线句子把清国留学生“盘着大辫子的头顶”比作“富士山”,比喻奇特,形象传神,耐人寻味,其不伦不类、荒诞怪异的形象跃然纸上。

D.“标致”是反语,正话反说,强烈地讽刺了“清国留学生”迂腐堕落的丑态行径,表达了作者反感厌恶之情。

7.找出《藤野先生》中句子感彩没有发生变化的一项( )

A.还要将脖子扭几扭,实在标致极了。

B.问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞”。

C.他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

D.再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

8.下列对本文的分析,不正确的一项是( )

A.本文写了“匿名信”事件和“看电影”事件,其中“看电影”事件对作者的影响极大,是作者选择“弃医从文”的救国救民道路的直接原因。

B.本文在描写人物时采用了白描的手法,如对藤野先生第一次出场时的外貌描写,抓住人物特点,几笔就勾勒出一位相貌平平的学者形象。

C.本文以作者和藤野先生的交往为明线,以作者的爱国主义思想为暗线,既赞扬了藤野先生的高贵品质,也表现了作者强烈的爱国主义精神。

D.本文写作者对藤野先生的怀念,主要写藤野先生对自己的影响——使作者“良心发现”“增加勇气”,继续战斗,同时也着重表现了作者的“彷徨”心理。

二、填空题

9.填空题。

《藤野先生》选自 ,作者 ,原名 ,我国伟大的 、 、 ,曾学过与同一出处的课文是 。

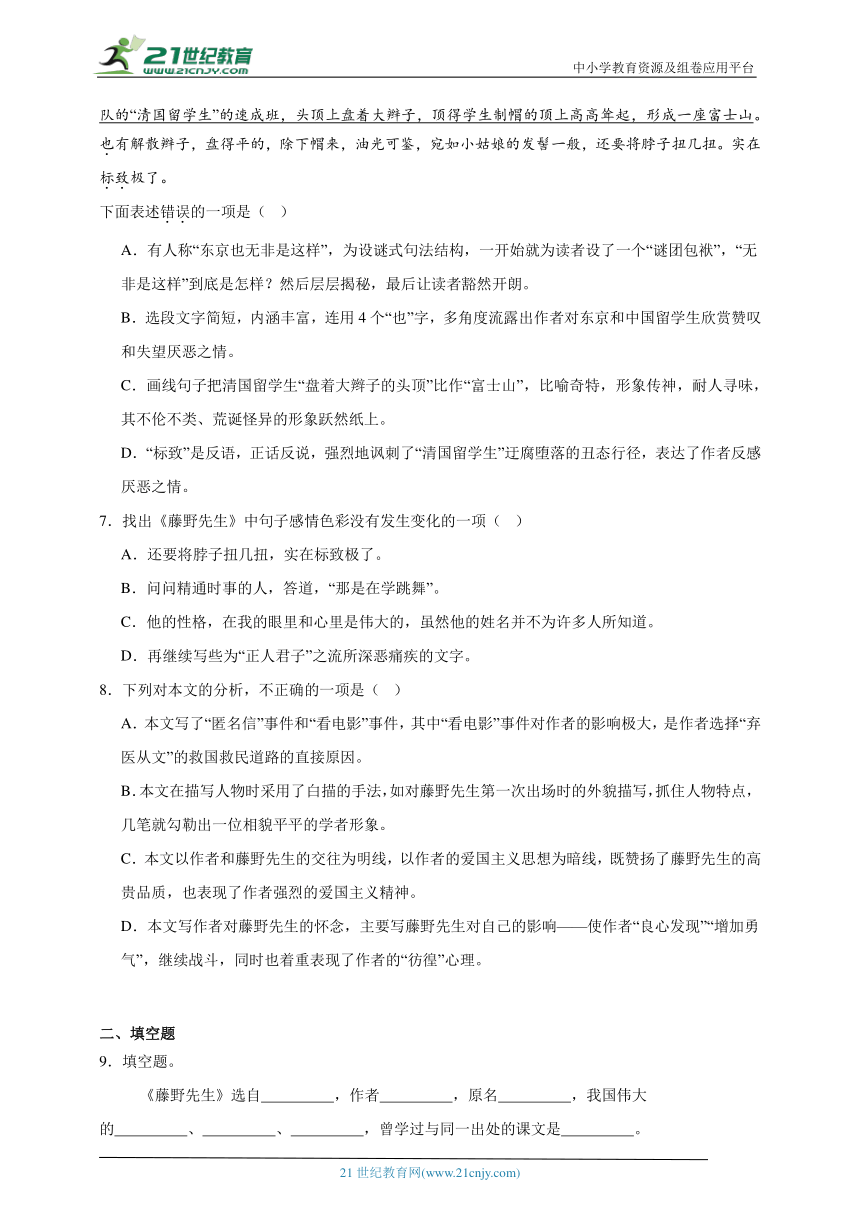

10.分析藤野先生的形象特点。《藤野先生》

事件 性格

添改讲义 认真负责

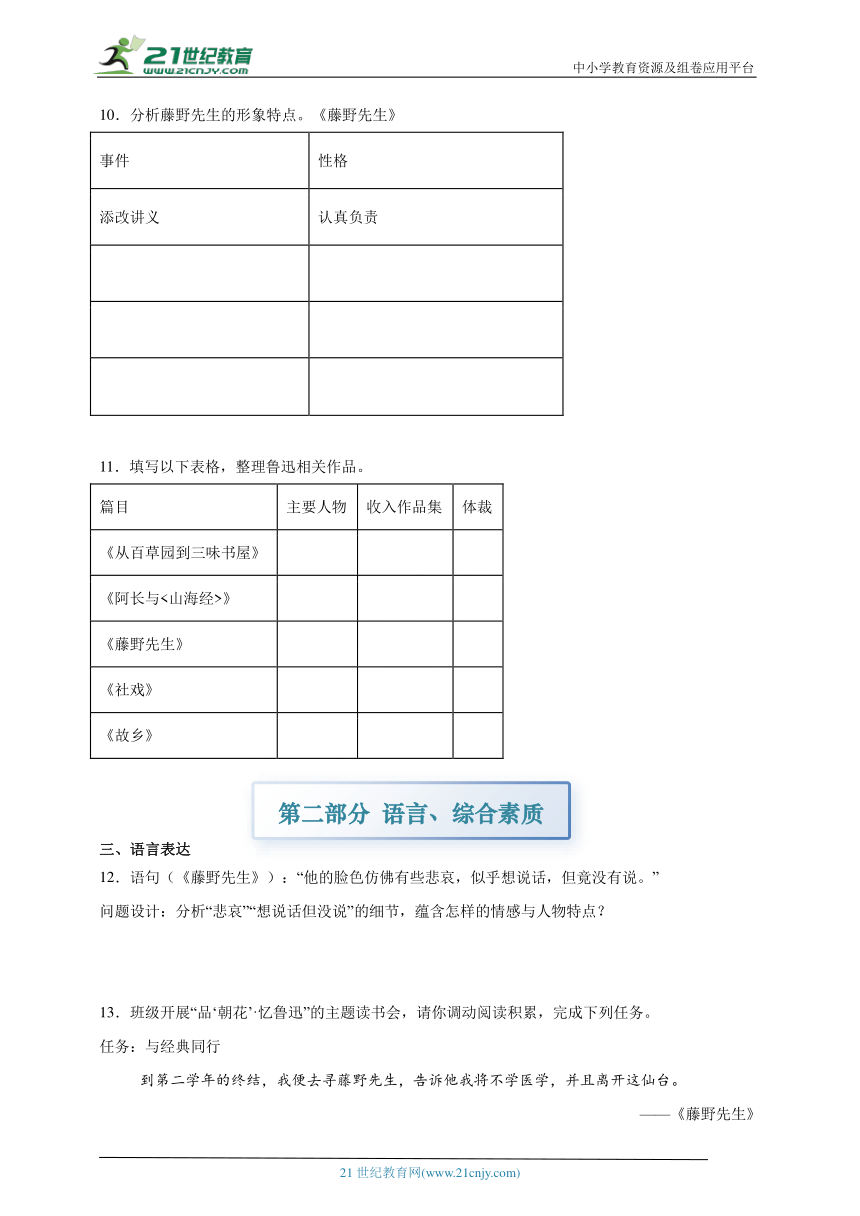

11.填写以下表格,整理鲁迅相关作品。

篇目 主要人物 收入作品集 体裁

《从百草园到三味书屋》

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《社戏》

《故乡》

三、语言表达

12.语句(《藤野先生》):“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。”

问题设计:分析“悲哀”“想说话但没说”的细节,蕴含怎样的情感与人物特点?

13.班级开展“品‘朝花’·忆鲁迅”的主题读书会,请你调动阅读积累,完成下列任务。

任务:与经典同行

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。

——《藤野先生》

“弃医从文”是鲁迅一生中的大事。联系自己的生活实际,说说鲁迅的人生选择给你什么启示。

四、综合性学习

14.学习了《藤野先生》一文后,班级准备开展以“走近鲁迅”为主题的综合性学习活动。请你参与并完成下面的任务。

(1)【故事链接】结合《藤野先生》一文,请概述鲁迅“弃医从文”的故事。(60字以内)

(2)【材料筛选】假如你们小组的综合性学习报告题目拟定为“鲁迅弃医从文的意义和价值”,你认为下面哪一则材料不能选用?为什么?

【材料一】鲁迅先生认为学医只能救人的身体,不能拯救国家。“因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。”

(选自鲁迅《呐喊·自序》,有删改)

【材料二】鲁迅先生深深地知道,要想拯救中国,必须改变中国人的思想。他决定用笔作为武器来唤醒麻木的中国人。“而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”

(选自鲁迅《呐喊·自序》,有删改)

【材料三】自第一篇白话小说《狂人日记》开始,鲁迅在小说创作领域不断探索,创造“日记体”小说新形式,开创了“表现农民与知识分子”两大现代文学的主要题材,表现出强烈的开创精神。

五、现代文阅读

15.阅读《藤野先生》选段,完成下面小题。

①学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

②解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

③“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

④但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

⑤有一天,本级的学生会干事到我寓里来了,要借我的讲义看。我检出来交给他们,却只翻检了一通,并没有带走。但他们一走,邮差就送到一封很厚的信,拆开看时,第一句是:

⑥“你改悔罢!”

⑦这是《新约》上的句子罢,但经托尔斯泰新近引用过的。其时正值日俄战争,托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信,开首便是这一句。 日本报纸上很斥责他的不逊,爱国青年也愤然,然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话,大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名。

⑧我这才回忆到前几天的一件事。因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是“请全数到会勿漏为要”,而且在“漏”字旁边加了一个圈。我当时虽然觉到圈得可笑,但是毫不介意,这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目。我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去。结末是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。

⑨中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

⑩“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

(1)“但在那时那地,我的意见却变化了”句中的“变化”指什么?引起“变化”的原因是什么?

(2)选文第①段至第⑤段回忆了“我”与藤野先生相处的两件事,请分别用简洁的语言概括,并分析事件所表现的人物精神品质。

阅读文章,完成小题。

①东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高年起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

……

②到别的地方去看看,如何呢

……

③过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来 。

④“我的讲义,你能抄下来么 ”他问。

⑤“可以抄一点。”

⑥“拿来我看!”我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

……

⑦中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的, 一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人央在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

⑧到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

……

⑨我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

16.阅读下面的句子,分析本文的一种语言特点。

①也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

②但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

③中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

④于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

17.本文为回忆性散文,请结合文章内容分析本文的写作顺序。(任写两种)

六、作文

18.《藤野先生》一文,作者抓住藤野先生的特征,“黑瘦”“八字须”“戴着眼镜”“挟着一叠大大小小的书”,几笔勾勒,人物的形象便凸显在眼前,这就是白描手法的艺术效果。请仿照鲁迅描写藤野先生的手法,描绘你熟悉的一个人物。要求:90字左右。

《7 藤野先生》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A C B C B C D

1.C

【详解】本题考查字音。

A.不逊(sùn)——xùn;

B. 扒手(bā)——pá;

D.订正(dīng)——dìng;

故选C。

2.A

【详解】本题考查字形。

A.愧纠——愧疚;

故选A。

3.C

【详解】本题考查辨析修辞手法的能力。

C.运用了反语的修辞手法,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。

故选C。

4.B

【详解】本题考查对名著常识的把握。

A.出自《阿长与〈山海经〉》,是长妈妈的相关情节;

B.出自《藤野先生》,是藤野先生的相关情节。藤野先生想了解中国女人裹脚的问题,说明他求实,注重调查,具有严谨的治学态度;

C.出自《范爱农》,是范爱农的相关情节;

D.出自《五猖会》,是鲁迅父亲的相关情节;

故选B。

5.C

【详解】本题考查关联词语。解答此题需结合原文并分析句子结构和内容。

第一空:“却”表转折,“便”表因果。句子中“使我忽又良心发现”是由于仰面看到藤野先生的照片后引发的,因此应该用表示因果关系的“便”;

第二空:“增加勇气了”是在良心发现基础上的进一步变化,应该用“而且”体现出句子的递进关系;

第三空:“点上一枝烟,再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”是因为有了勇气后产生的自然结果。所以应该用“于是”表示结果。

故选C。

6.B

【详解】本题考查内容理解和辨析。

B.文中连用4个“也”字,更多的是流露出作者对东京的失望以及对清国留学生种种丑态的厌恶之情,并没有“欣赏赞叹”之情在里面。作者看到东京的这些留学生依然留着辫子,行为做派十分滑稽、迂腐,心里是充满鄙夷和不满的,从对他们辫子形态的调侃、扭脖子等动作的描述等都能看出反感厌恶,而非欣赏赞叹;

故选B。

7.C

【详解】本题考查词语的感彩。

A.这里的“标致”一词,本是形容美好的意思,但在这里是褒词贬用。作者实际上是在讽刺清国留学生的丑态,表达出对这些留学生的厌恶之情,感彩发生了变化,从原本的褒义变为贬义;

B.“精通时事”在这里也是一种讽刺性的用法。所谓“精通时事”的人,其实是那些只知道玩乐,不关心国家大事的清国留学生。这里的感彩发生了变化,“精通时事”带有讽刺;

C.这个句子中,作者表达的是对藤野先生的敬重和赞美之情。“伟大”一词在这里是直接表达作者对藤野先生的正面评价,感彩没有发生变化,表达出作者对藤野先生的敬重和感激;

D.这里的“正人君子”是反语,实际是指那些反动势力的文人。作者用这个词来讽刺那些反动文人,感彩从原本的褒义(正人君子的字面意义)变为贬义,表达出作者对他们的憎恶和不屑;

故选C。

8.D

【详解】本题考查对文章内容的理解与分析。

D.《藤野先生》是现代文学家、思想家、革命家鲁迅的一篇回忆性散文,文章主要讲述了鲁迅在日本留学期间的生活片段,特别是与藤野先生的交往经历,以及由此引发的思想转变。本文主要表现作者对藤野先生的深切怀念与感激之情,同时叙述了自己在日本留学期间的经历,表达了强烈的爱国情感,并展现了作者从困惑到觉醒的心路历程和坚定勇气。选项中“同时也着重表现了作者的‘彷徨’心理”理解有误;

故选D。

9. 《朝花夕拾》 鲁迅 周树人 文学家 思想家 革命家 《从百草园到三味书屋》

【详解】本题考查学生对文学常识的理解和记忆能力。

《藤野先生》是鲁迅回忆性散文中的经典篇目,这类作品收录于他的散文集《朝花夕拾》。该散文集以回忆童年、少年和青年时期的生活经历为主,《藤野先生》正是回忆作者在日本留学时与藤野先生的交往,符合这一题材特点。

鲁迅是中国近代文学史上的重要人物,原名周树人,这是文学常识的基础内容。他的身份定位为“文学家、思想家、革命家”,这三个称谓准确概括了他在文学创作、思想启蒙和社会变革中的贡献,是必须掌握的核心知识点。

《朝花夕拾》中包含多篇入选教材的课文,如《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《五猖会》等。这些作品均以“回忆”为核心,与《藤野先生》的题材和风格一致。

10.示例

事件 性格

添改讲义 认真负责

纠正解剖图 严格要求

关心解剖实习 热情诚恳

了解裹脚 求实精神

【详解】本题考查概括文章内容和分析人物形象。

文章写“我”与藤野先生相处的四件事:

(1)第11段至第15段写藤野先生添改“我”的讲义,表现了藤野先生正直热忱、工作负责、-丝不苟的品质。

(2)第16段至第19段写藤野先生纠正解剖图。 这些段落详细描述了藤野先生如何发现鲁迅在解剖图上的错误, 并耐心地帮助他纠正, 体现了藤野先生对教学的认真态度和对学生的关心和严格要求。

(3)第20段到第22段写藤野先生关心“我”的解剖实习,藤野先生对“我”的解剖实习表现出极大的热情和诚恳, 表现了藤野先生对不同文化的尊重以及关心学生的品质。

(4)第23段写藤野先生了解中国女人裹脚的情况,表现了藤野先生认真求实的品质。

11.示例

篇目 主要人物 收入作品集 体裁

《从百草园到三味书屋》 寿镜吾 《朝花夕拾》 回忆性散文

《阿长与<山海经>》 阿长或者长妈妈 《朝花夕拾》 回忆性散文

《藤野先生》 藤野先生 《朝花夕拾》 回忆性散文

《社戏》 阿发、双喜、六一公公等 《呐喊》 小说

《故乡》 闰土、杨二嫂 《呐喊》 小说

【详解】本题考查名著阅读及文学常识。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅于1926年写的一篇童年妙趣生活的回忆性散文,此文被收入《朝花夕拾》。全文描述了色调不同,情韵各异的两大景片:百草园和三味书屋。作者写百草园,以“乐”为中心,采用白描手法,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,趣味无穷。三味书屋则是一个充全不同的世界,作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚。但作者并没有将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生——寿镜吾在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。

故《从百草园到三味书屋》主要人物:寿镜吾(镜吾先生),收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《阿长与<山海经>》是一篇回忆性叙事散文。此文被收入《朝花夕拾》。此文记述了鲁迅儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,作者笔下的长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,文章表达了作者对这位劳动妇女的真诚的赞美以及怀念之情。

故《阿长与<山海经>》主要人物:阿长(长妈妈),收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《藤野先生》是鲁迅的一篇回忆散文,此文被收入《朝花夕拾》。记叙了作者从东京到仙台学医的几个生活片段。其中有东京“清国留学生”的生活情况,由东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食住情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,而重点却是记叙藤野先生的可贵品质。

故《藤野先生》主要人物:藤野先生;收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《社戏》是现代文学家鲁迅写于1922年的短篇小说,收入小说集《呐喊》。这篇小说以作者少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴乡村看社戏。作者以饱含深情的笔墨,刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家朋友诚挚情谊的眷念。小说的主要人物有阿发、双喜、六一公公。阿发是“我”童年的好伙伴;双喜是小伙伴中“最聪明的”,小领袖一般,他心细如发,聪明伶俐;六一公公是淳朴乡民的代表,他热情好客,老实厚道。

故《社戏》主要人物:阿发、双喜、六一公公等;收入作品集:《呐喊》;体裁:短篇小说。

《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说。收入小说集《呐喊》。小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

《故乡》主要人物:闰土、杨二嫂;收入作品集:《呐喊》;体裁:短篇小说。

12.“悲哀”的神态、欲言又止的细节,体现藤野先生对“我”弃医的惋惜,以及对中日局势的无奈,展现他关心学生、有悲悯情怀与人文关怀的特点。

【详解】本题考查情感与人物分析。

结合“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说”可知,“悲哀”一词直接流露藤野先生的情感,他为鲁迅决定放弃医学感到惋惜,也为弱国学子的前途担忧;“想说话但没说”则体现其深沉内敛的性格。他尊重鲁迅的选择,虽有不舍与遗憾,却未加阻拦,展现出对学生的理解与尊重,以及超越民族偏见的关怀,寥寥数笔刻画出一位正直、宽厚且饱含温情的师长形象。

13.示例:鲁迅怀着救国救民的强烈愿望,选择学医。但他意识到要想拯救愚弱的国民,必须改变人的精神,所以他弃医从文。他具有忧患意识、民族自尊心和爱国心。有志青年的选择要把个人的人生与民族前途、国家未来结合起来。

【详解】本题考查感悟启示。

鲁迅的父亲生病时被庸医所误,他想要学习医学,救治像他父亲一样被误的病人,选择前往日本学习医学;而在日本留学时,看到一部分留学生的麻木与冰冷,让他决定弃医从文转而救赎国人的灵魂。这启示我们:一个有志青年所做的人生选择,往往会与民族的前途,国家的未来相结合。我们作为中学生,应努力学习,树立远大目标,为祖国的社会主义建设添砖加瓦。

14.(1)鲁迅留学日本时,有一次看影片,看到中国人被杀时,旁边看热闹的中国人漠然以对,鲁迅受到刺激,决定弃医从文,救治国民精神。

(2)材料③不能选用。材料③讲的是鲁迅在小说写作上具有开创精神,不符合“鲁迅弃医从文的意义和价值”这一主题要求。

【详解】(1)本题考查概括故事。

《藤野先生》一文中,鲁迅对自己“弃医从文”的原因作了详细叙述。大体情节:鲁迅在日本仙台学医时,日本同学写匿名信讽刺鲁迅。“大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩”,因此鲁迅感到自己受了难以忍受的莫大侮辱。在课堂上看幻灯片大受刺激。当时正值日俄战争,片中有中国人给俄国做侦探,被日本人拿获砍了头。日本学生山呼万岁,他备感屈辱:“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。”于是愤然退学。从此,弃医从文。据此进行概括,也可只写“看电影事件”,注意字数不超过60字的要求。

示例:鲁迅在仙台学医时,课堂上看电影,看到中国人被处死时众人麻木地围观,认识到国民愚弱的害处,决定拯救国人灵魂,便依然决定弃医从文。

(2)本题考查材料内容理解。

鲁迅在日本求学的时候,在课堂上看一部关于中国人被枪毙的幻灯片时,发现中国人围观日本人杀中国人时还拍手称快、表情麻木,意识到改变中国人的精神和灵魂才能真真正正的救国。于是他决定弃医从文,文学救国。

第一则材料“鲁迅先生认为学医只能救人的身体,不能拯救国家”、第二则材料“鲁迅先生深深地知道,要想拯救中国,必须改变中国人的思想。他决定用笔作为武器来唤醒麻木的中国人”,与鲁迅弃医从文有关,反映了“鲁迅弃医从文的意义和价值”,可以选用。

第三则材料“鲁迅在小说创作领域不断探索,创造‘日记体’小说新形式,开创了‘表现农民与知识分子’两大现代文学的主要题材,表现出强烈的开创精神”讲的是鲁迅在小说写作上具有开创精神,与报告题目“鲁迅弃医从文的意义和价值”无关,不符合报告的主题要求,因此不能选用。

15.(1)“变化”指鲁迅先生弃医从文。变化的原因是:匿名信事件,伤害了作者的民族自尊心;看电影事件,让作者意识到国人思想的麻木不仁。

(2)事件一:关心解剖实习 精神品质:藤野先生无民族偏见 事件二:匿名信事件 精神品质:“我”的爱国之情。

【导语】《藤野先生》选段通过叙述“我”在日本留学期间与藤野先生的交往,展现了藤野先生的质朴与真诚。他对“我”的关心和对中国文化的好奇,体现了他作为一名教育者的责任感和对异国学生的尊重。同时,文章也揭示了当时中日关系的紧张和“我”在异国他乡所感受到的文化冲突与民族自卑。通过对比,作者表达了对藤野先生的敬意和对民族命运的深刻思考。

【详解】(1)本题考查内容概括与提炼。

结合第⑦段“说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名”,第⑧段“因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是‘请全数到会勿漏为要’,而且在‘漏’字旁边加了一个圈……这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目”等内容可知,有人怀疑藤野先生向“我”透露了考试题目,于是出现了“匿名信事件”;

结合第⑨段“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”可知,匿名信事件伤害了作者的民族自尊心,让作者深深感受到弱国弱民的辛酸和愤怒。

结合第⑨段“影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我”,第 段“此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了”可知,原本鲁迅在日本仙台医专学习医学,希望通过科学救国,但经历了课堂上放映的关于麻木的中国人被枪毙的画面,以及回国后鲁迅深刻感受到当时中国民众的精神麻木和愚昧无知,意识到单靠医学并不能真正拯救国家,更重要的是唤醒国民的精神意识,改变他们的思想观念。

正是这些事情的叠加,让鲁迅认识到救国救民需先救思想,因此毅然放弃医学,选择用文字批判国民性,唤醒沉睡的国人。

(2)本题考查事件概括和人物形象分析。

由第②段“解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道”,第③段“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事”可概括出:藤野先生关心“我”的解剖实习。从“担心”“放心”可以看出,藤野先生因为听说中国人迷信鬼神,担心“我”不愿意进行尸体解剖实验,但当看到“我”积极参与并认真完成解剖实习后,感到非常欣慰和放心。从这里可以看出,藤野先生毫无民族偏见的精神品质。

由第⑤段“他们一走,邮差就送到一封很厚的信”,第⑦段“大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名”,第⑧段“我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去”可概括出:“我”受到“匿名信事件”的污蔑。结合第⑨段“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”可知,作者以反语的方式批判了日本青年学生对中国学生的不公正看法,表达了他作为弱国子民内心无比的辛酸和强烈的愤懑之情;这件事刻画了“我”强烈的爱国之情。

16.特点:使用反语,辛辣讽刺。

分析:如句①中的“标致”一词运用反语,用揶揄的口吻,揭示了留学生庸俗麻木的本质,表达了对他们的厌恶之情,极具讽刺意味。或:句②中“精通时事”一词,并非真的精通时事,“时事”指的是一些无聊的事,这里运用了反语,凸显“清国留学生”的不务正业、腐朽堕落,极具讽刺意味。或:句③,“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却在“中国人”前加上“所以”,并用“当然”来强调,揭露这种荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击。后面的“也无怪他们疑惑”,貌似“表示理解”,实则写出了作者在遭受凌辱后极为心酸和愤懑的心情。运用反语,具有讽刺意味。或:句④“正人君子”运用了反语,讽刺了那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。 17.示例一:以地点的转换为顺序来叙述事件。作者从在东京开始写起,再写到仙台后与藤野先生相处中的几件事,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念与崇敬。

示例二:按事件发生的先后顺序来叙事。文章开头作者交代了在东京的印象,这是作者前往仙台求学的缘由;然后写初到仙台受优待,以及与藤野先生相识、相处、离别;最后写离开仙台后对藤野先生的怀念。

示例三:按照时间的推移来叙事。分析与上类似。

【导语】本文是一篇回忆性散文,作者以朴素、讽刺的语言回忆东京留学时期的经历和感受。文章通过描述东京上野的樱花景象和课堂场景,刻画了日本社会的对比与矛盾。同时,通过藤野先生对他的帮助,表达了对恩师的感激和怀念,以及在文化冲突中的内心孤寂。作者通过细腻的描写和真实的情感,再现了那段特殊时期的生活体验,揭示了当时中国留学生的艰难处境和思想挣扎。

16.本题考查赏析文章的语言特点。反语就是说反话,用与本意相反的词语或句子来表达本意,往往带有讽刺、幽默、调侃等效果,在这里主要是为了辛辣地讽刺文中所描述对象的不良行为、错误观念等。

①文中“标致”一词,本意为美好、漂亮,在此处却用来形容“清国留学生”令人反感的丑态,通过运用反语,以一种调侃、揶揄的表达方式,将他们故作姿态、庸俗麻木的本质展现出来,强烈地表达出作者对这些留学生的厌恶之感,讽刺意味浓重,体现了使用反语、辛辣讽刺这一语言特点。

②“精通时事”正常理解应为熟悉国内外大事等有意义的内容,可在这里实际指的是知晓学跳舞这类无聊的事,运用反语的手法,对“清国留学生”整天只热衷于玩乐、不务正业、腐朽堕落的行为进行了嘲讽,突出了讽刺意味,彰显了使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

③作者故意把“中国是弱国”与“中国人是低能儿”强行关联,用“所以”“当然”来强化这种不合理的逻辑,后面的“也无怪他们疑惑”看似是顺着对方的意思,实则饱含作者遭受不公歧视后的心酸与愤懑,通过运用反语,有力地抨击了这种荒谬论调,讽刺意味十分强烈,呈现出使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

④“正人君子”本应指代品德高尚之人,是褒义词,而此处却是用来指那些依附军阀政客、伪装正派却干着丑恶勾当的文人,运用反语,对这类虚伪之人进行了尖锐的讽刺,充分体现了使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

综上所述,本文的语言特点就是使用反语,辛辣讽刺。

17.本题考查写作顺序。开放性试题,常见的写作顺序有时间顺序、空间顺序、事情发展顺序、情感变化顺序等等,作答时要尽可能全面地结合文本内容进行分析。

地点顺序:根据第①段“东京也无非是这样”可知,作者先写在东京的事情。根据第③段“过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了……”以及第⑥段关于藤野先生帮“我”添改讲义、第⑦段写“我”观看时事片子等内容可知,接着叙述了在仙台求学期间的诸多事;最后根据第⑨段“我离开仙台之后”可知,又写到了离开仙台后的状况。故文章是按照地点的转换为顺序来叙述事件。

情感变化顺序:根据第①段“成群结队的‘清国留学生’的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高年起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了”可知,起初作者身处东京,看到“清国留学生”的丑态,内心是充满厌恶与不屑的;根据第⑥段“我拿下来打开看时,很吃一惊,同时也感到一种不安和感激”等内容可知,到了仙台遇到藤野先生,先生认真帮“我”添改讲义等举动,让“我”心生感激;接着根据第⑧段“我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说”可知,“我”决定弃医从文离开仙台时,对藤野先生满是愧疚与不舍;最后根据第⑨段“经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔”能看出,离开仙台后多年,对藤野先生一直怀着深深的怀念之情。文章是按照作者在不同阶段情感变化的顺序来进行写作的。

时间顺序:根据第①段“东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节……”可知,文章开篇点明时间背景为上野樱花盛开之际,此时作者身处东京,目睹“清国留学生”头顶盘辫、油光可鉴、扭捏作态的模样,展现出初到日本东京的所见所感;接着根据第③段“过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了……”可知,时间推移,作者来到仙台,开启求学之旅,与藤野先生的交集由此展开,先生帮“我”细致地添改讲义等情节随之而来;再根据第⑦段“到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台”可知,随着学年推进,作者面临学业抉择,决定离开仙台;最后根据第⑨段“我离开仙台之后,就多年没有照过相……”可知,此后多年,作者离开仙台后的生活状态以及对藤野先生复杂的情感,虽未通信、未寄照片,但思念之情溢于言表。综上,文章依循时间顺序,依次叙述作者在不同阶段的经历与心境变迁。

18.示例:他死死地盯着眼前这个人,一动不动,嘴唇紧抿,随着时间一点一点过去,眉峰也一点一点皱起。突然,一阵冷风袭来,他挫败地收回目光,嘴角露出一丝苦笑,抬手理了理被风撩起的大衣一角,顿了顿,随即决然迈腿离去。

【详解】本题考查微写作。

第一,审题立意:审题可知,本题要求学生用《藤野先生》中的白描手法,描写自己熟悉的一个人物,白描手法就是“几笔勾勒,人物的形象便凸显在眼前”。写作时,首先应选定人物,然后紧扣人物的特点,用简洁的语言来展现这一人物的特点即可。

第二,选材构思:首先应选定人物,这个人物一定要是自己熟悉的,如自己的某位亲人、老师、同学等。然后确定人物的特点,如,父亲的勤劳、老师的严谨、同学的乐观等。接着就需要运用白描手法进行描写,简单几笔,勾勒人物形象。如:表现父亲的辛劳,可写“父亲没日没夜的忙碌着,却没让我看到过他的疲惫,只是夜深时,偶尔会听到父亲低声的叹息”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

7 藤野先生

一、选择题

1.下列加点字的字音完全正确的一项是( )

A.烂漫(màn) 驿站(yì) 诘责(jié) 不逊(sùn)

B.绯红(fēi) 解剖(pōu) 扒手(bā) 挟着(xié)

C.瞥见(piē) 教诲(huì) 芦荟(huì) 匿名(nì)

D.畸形(jī) 寓居(yù) 订正(dīng) 宛如(wǎn)

2.下面词语中有错别字的一项是( )

A.斥责 愧纠 樱花 精通时事 B.掌故 脱落 驿站 油光可鉴

C.监狱 泄露 和蔼 抑扬顿挫 D.烂漫 芋梗 霉菌 杳无音讯

3.对下列句子运用的修辞手法判断有误的一项是( )

A.头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。(夸张、比喻)

B.上野的樱花烂漫的时节,望去确也像绯红的轻云。(比喻)

C.于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。(引用)

D.问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”(反语)

4.下列情节与“藤野先生”相关的是( )

A.在床上摆“大”字

B.询问中国女人裹脚的事

C.穷困不堪,借酒消愁,终溺死

D.强迫鲁迅背书

5.依次填入下面横线处的关联词,最恰当的一项是( )

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他(藤野先生)黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,_______使我忽又良心发现,_______增加勇气了,_______点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

A.却 不但 而且 B.却 而且 于是

C.便 而且 于是 D.便 不但 而且

6.阅读下面语段,完成下题。

东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

下面表述错误的一项是( )

A.有人称“东京也无非是这样”,为设谜式句法结构,一开始就为读者设了一个“谜团包袱”,“无非是这样”到底是怎样?然后层层揭秘,最后让读者豁然开朗。

B.选段文字简短,内涵丰富,连用4个“也”字,多角度流露出作者对东京和中国留学生欣赏赞叹和失望厌恶之情。

C.画线句子把清国留学生“盘着大辫子的头顶”比作“富士山”,比喻奇特,形象传神,耐人寻味,其不伦不类、荒诞怪异的形象跃然纸上。

D.“标致”是反语,正话反说,强烈地讽刺了“清国留学生”迂腐堕落的丑态行径,表达了作者反感厌恶之情。

7.找出《藤野先生》中句子感彩没有发生变化的一项( )

A.还要将脖子扭几扭,实在标致极了。

B.问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞”。

C.他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

D.再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

8.下列对本文的分析,不正确的一项是( )

A.本文写了“匿名信”事件和“看电影”事件,其中“看电影”事件对作者的影响极大,是作者选择“弃医从文”的救国救民道路的直接原因。

B.本文在描写人物时采用了白描的手法,如对藤野先生第一次出场时的外貌描写,抓住人物特点,几笔就勾勒出一位相貌平平的学者形象。

C.本文以作者和藤野先生的交往为明线,以作者的爱国主义思想为暗线,既赞扬了藤野先生的高贵品质,也表现了作者强烈的爱国主义精神。

D.本文写作者对藤野先生的怀念,主要写藤野先生对自己的影响——使作者“良心发现”“增加勇气”,继续战斗,同时也着重表现了作者的“彷徨”心理。

二、填空题

9.填空题。

《藤野先生》选自 ,作者 ,原名 ,我国伟大的 、 、 ,曾学过与同一出处的课文是 。

10.分析藤野先生的形象特点。《藤野先生》

事件 性格

添改讲义 认真负责

11.填写以下表格,整理鲁迅相关作品。

篇目 主要人物 收入作品集 体裁

《从百草园到三味书屋》

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《社戏》

《故乡》

三、语言表达

12.语句(《藤野先生》):“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。”

问题设计:分析“悲哀”“想说话但没说”的细节,蕴含怎样的情感与人物特点?

13.班级开展“品‘朝花’·忆鲁迅”的主题读书会,请你调动阅读积累,完成下列任务。

任务:与经典同行

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。

——《藤野先生》

“弃医从文”是鲁迅一生中的大事。联系自己的生活实际,说说鲁迅的人生选择给你什么启示。

四、综合性学习

14.学习了《藤野先生》一文后,班级准备开展以“走近鲁迅”为主题的综合性学习活动。请你参与并完成下面的任务。

(1)【故事链接】结合《藤野先生》一文,请概述鲁迅“弃医从文”的故事。(60字以内)

(2)【材料筛选】假如你们小组的综合性学习报告题目拟定为“鲁迅弃医从文的意义和价值”,你认为下面哪一则材料不能选用?为什么?

【材料一】鲁迅先生认为学医只能救人的身体,不能拯救国家。“因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。”

(选自鲁迅《呐喊·自序》,有删改)

【材料二】鲁迅先生深深地知道,要想拯救中国,必须改变中国人的思想。他决定用笔作为武器来唤醒麻木的中国人。“而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”

(选自鲁迅《呐喊·自序》,有删改)

【材料三】自第一篇白话小说《狂人日记》开始,鲁迅在小说创作领域不断探索,创造“日记体”小说新形式,开创了“表现农民与知识分子”两大现代文学的主要题材,表现出强烈的开创精神。

五、现代文阅读

15.阅读《藤野先生》选段,完成下面小题。

①学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

②解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:

③“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

④但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

⑤有一天,本级的学生会干事到我寓里来了,要借我的讲义看。我检出来交给他们,却只翻检了一通,并没有带走。但他们一走,邮差就送到一封很厚的信,拆开看时,第一句是:

⑥“你改悔罢!”

⑦这是《新约》上的句子罢,但经托尔斯泰新近引用过的。其时正值日俄战争,托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信,开首便是这一句。 日本报纸上很斥责他的不逊,爱国青年也愤然,然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话,大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名。

⑧我这才回忆到前几天的一件事。因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是“请全数到会勿漏为要”,而且在“漏”字旁边加了一个圈。我当时虽然觉到圈得可笑,但是毫不介意,这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目。我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去。结末是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。

⑨中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

⑩“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

(1)“但在那时那地,我的意见却变化了”句中的“变化”指什么?引起“变化”的原因是什么?

(2)选文第①段至第⑤段回忆了“我”与藤野先生相处的两件事,请分别用简洁的语言概括,并分析事件所表现的人物精神品质。

阅读文章,完成小题。

①东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高年起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

……

②到别的地方去看看,如何呢

……

③过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来 。

④“我的讲义,你能抄下来么 ”他问。

⑤“可以抄一点。”

⑥“拿来我看!”我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

……

⑦中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的, 一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人央在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

⑧到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

……

⑨我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

16.阅读下面的句子,分析本文的一种语言特点。

①也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

②但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

③中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

④于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

17.本文为回忆性散文,请结合文章内容分析本文的写作顺序。(任写两种)

六、作文

18.《藤野先生》一文,作者抓住藤野先生的特征,“黑瘦”“八字须”“戴着眼镜”“挟着一叠大大小小的书”,几笔勾勒,人物的形象便凸显在眼前,这就是白描手法的艺术效果。请仿照鲁迅描写藤野先生的手法,描绘你熟悉的一个人物。要求:90字左右。

《7 藤野先生》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A C B C B C D

1.C

【详解】本题考查字音。

A.不逊(sùn)——xùn;

B. 扒手(bā)——pá;

D.订正(dīng)——dìng;

故选C。

2.A

【详解】本题考查字形。

A.愧纠——愧疚;

故选A。

3.C

【详解】本题考查辨析修辞手法的能力。

C.运用了反语的修辞手法,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。

故选C。

4.B

【详解】本题考查对名著常识的把握。

A.出自《阿长与〈山海经〉》,是长妈妈的相关情节;

B.出自《藤野先生》,是藤野先生的相关情节。藤野先生想了解中国女人裹脚的问题,说明他求实,注重调查,具有严谨的治学态度;

C.出自《范爱农》,是范爱农的相关情节;

D.出自《五猖会》,是鲁迅父亲的相关情节;

故选B。

5.C

【详解】本题考查关联词语。解答此题需结合原文并分析句子结构和内容。

第一空:“却”表转折,“便”表因果。句子中“使我忽又良心发现”是由于仰面看到藤野先生的照片后引发的,因此应该用表示因果关系的“便”;

第二空:“增加勇气了”是在良心发现基础上的进一步变化,应该用“而且”体现出句子的递进关系;

第三空:“点上一枝烟,再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”是因为有了勇气后产生的自然结果。所以应该用“于是”表示结果。

故选C。

6.B

【详解】本题考查内容理解和辨析。

B.文中连用4个“也”字,更多的是流露出作者对东京的失望以及对清国留学生种种丑态的厌恶之情,并没有“欣赏赞叹”之情在里面。作者看到东京的这些留学生依然留着辫子,行为做派十分滑稽、迂腐,心里是充满鄙夷和不满的,从对他们辫子形态的调侃、扭脖子等动作的描述等都能看出反感厌恶,而非欣赏赞叹;

故选B。

7.C

【详解】本题考查词语的感彩。

A.这里的“标致”一词,本是形容美好的意思,但在这里是褒词贬用。作者实际上是在讽刺清国留学生的丑态,表达出对这些留学生的厌恶之情,感彩发生了变化,从原本的褒义变为贬义;

B.“精通时事”在这里也是一种讽刺性的用法。所谓“精通时事”的人,其实是那些只知道玩乐,不关心国家大事的清国留学生。这里的感彩发生了变化,“精通时事”带有讽刺;

C.这个句子中,作者表达的是对藤野先生的敬重和赞美之情。“伟大”一词在这里是直接表达作者对藤野先生的正面评价,感彩没有发生变化,表达出作者对藤野先生的敬重和感激;

D.这里的“正人君子”是反语,实际是指那些反动势力的文人。作者用这个词来讽刺那些反动文人,感彩从原本的褒义(正人君子的字面意义)变为贬义,表达出作者对他们的憎恶和不屑;

故选C。

8.D

【详解】本题考查对文章内容的理解与分析。

D.《藤野先生》是现代文学家、思想家、革命家鲁迅的一篇回忆性散文,文章主要讲述了鲁迅在日本留学期间的生活片段,特别是与藤野先生的交往经历,以及由此引发的思想转变。本文主要表现作者对藤野先生的深切怀念与感激之情,同时叙述了自己在日本留学期间的经历,表达了强烈的爱国情感,并展现了作者从困惑到觉醒的心路历程和坚定勇气。选项中“同时也着重表现了作者的‘彷徨’心理”理解有误;

故选D。

9. 《朝花夕拾》 鲁迅 周树人 文学家 思想家 革命家 《从百草园到三味书屋》

【详解】本题考查学生对文学常识的理解和记忆能力。

《藤野先生》是鲁迅回忆性散文中的经典篇目,这类作品收录于他的散文集《朝花夕拾》。该散文集以回忆童年、少年和青年时期的生活经历为主,《藤野先生》正是回忆作者在日本留学时与藤野先生的交往,符合这一题材特点。

鲁迅是中国近代文学史上的重要人物,原名周树人,这是文学常识的基础内容。他的身份定位为“文学家、思想家、革命家”,这三个称谓准确概括了他在文学创作、思想启蒙和社会变革中的贡献,是必须掌握的核心知识点。

《朝花夕拾》中包含多篇入选教材的课文,如《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《五猖会》等。这些作品均以“回忆”为核心,与《藤野先生》的题材和风格一致。

10.示例

事件 性格

添改讲义 认真负责

纠正解剖图 严格要求

关心解剖实习 热情诚恳

了解裹脚 求实精神

【详解】本题考查概括文章内容和分析人物形象。

文章写“我”与藤野先生相处的四件事:

(1)第11段至第15段写藤野先生添改“我”的讲义,表现了藤野先生正直热忱、工作负责、-丝不苟的品质。

(2)第16段至第19段写藤野先生纠正解剖图。 这些段落详细描述了藤野先生如何发现鲁迅在解剖图上的错误, 并耐心地帮助他纠正, 体现了藤野先生对教学的认真态度和对学生的关心和严格要求。

(3)第20段到第22段写藤野先生关心“我”的解剖实习,藤野先生对“我”的解剖实习表现出极大的热情和诚恳, 表现了藤野先生对不同文化的尊重以及关心学生的品质。

(4)第23段写藤野先生了解中国女人裹脚的情况,表现了藤野先生认真求实的品质。

11.示例

篇目 主要人物 收入作品集 体裁

《从百草园到三味书屋》 寿镜吾 《朝花夕拾》 回忆性散文

《阿长与<山海经>》 阿长或者长妈妈 《朝花夕拾》 回忆性散文

《藤野先生》 藤野先生 《朝花夕拾》 回忆性散文

《社戏》 阿发、双喜、六一公公等 《呐喊》 小说

《故乡》 闰土、杨二嫂 《呐喊》 小说

【详解】本题考查名著阅读及文学常识。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅于1926年写的一篇童年妙趣生活的回忆性散文,此文被收入《朝花夕拾》。全文描述了色调不同,情韵各异的两大景片:百草园和三味书屋。作者写百草园,以“乐”为中心,采用白描手法,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,趣味无穷。三味书屋则是一个充全不同的世界,作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚。但作者并没有将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生——寿镜吾在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。

故《从百草园到三味书屋》主要人物:寿镜吾(镜吾先生),收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《阿长与<山海经>》是一篇回忆性叙事散文。此文被收入《朝花夕拾》。此文记述了鲁迅儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,作者笔下的长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,文章表达了作者对这位劳动妇女的真诚的赞美以及怀念之情。

故《阿长与<山海经>》主要人物:阿长(长妈妈),收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《藤野先生》是鲁迅的一篇回忆散文,此文被收入《朝花夕拾》。记叙了作者从东京到仙台学医的几个生活片段。其中有东京“清国留学生”的生活情况,由东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食住情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,而重点却是记叙藤野先生的可贵品质。

故《藤野先生》主要人物:藤野先生;收入作品集:《朝花夕拾》,体裁:回忆性散文。

《社戏》是现代文学家鲁迅写于1922年的短篇小说,收入小说集《呐喊》。这篇小说以作者少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴乡村看社戏。作者以饱含深情的笔墨,刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家朋友诚挚情谊的眷念。小说的主要人物有阿发、双喜、六一公公。阿发是“我”童年的好伙伴;双喜是小伙伴中“最聪明的”,小领袖一般,他心细如发,聪明伶俐;六一公公是淳朴乡民的代表,他热情好客,老实厚道。

故《社戏》主要人物:阿发、双喜、六一公公等;收入作品集:《呐喊》;体裁:短篇小说。

《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说。收入小说集《呐喊》。小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

《故乡》主要人物:闰土、杨二嫂;收入作品集:《呐喊》;体裁:短篇小说。

12.“悲哀”的神态、欲言又止的细节,体现藤野先生对“我”弃医的惋惜,以及对中日局势的无奈,展现他关心学生、有悲悯情怀与人文关怀的特点。

【详解】本题考查情感与人物分析。

结合“他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说”可知,“悲哀”一词直接流露藤野先生的情感,他为鲁迅决定放弃医学感到惋惜,也为弱国学子的前途担忧;“想说话但没说”则体现其深沉内敛的性格。他尊重鲁迅的选择,虽有不舍与遗憾,却未加阻拦,展现出对学生的理解与尊重,以及超越民族偏见的关怀,寥寥数笔刻画出一位正直、宽厚且饱含温情的师长形象。

13.示例:鲁迅怀着救国救民的强烈愿望,选择学医。但他意识到要想拯救愚弱的国民,必须改变人的精神,所以他弃医从文。他具有忧患意识、民族自尊心和爱国心。有志青年的选择要把个人的人生与民族前途、国家未来结合起来。

【详解】本题考查感悟启示。

鲁迅的父亲生病时被庸医所误,他想要学习医学,救治像他父亲一样被误的病人,选择前往日本学习医学;而在日本留学时,看到一部分留学生的麻木与冰冷,让他决定弃医从文转而救赎国人的灵魂。这启示我们:一个有志青年所做的人生选择,往往会与民族的前途,国家的未来相结合。我们作为中学生,应努力学习,树立远大目标,为祖国的社会主义建设添砖加瓦。

14.(1)鲁迅留学日本时,有一次看影片,看到中国人被杀时,旁边看热闹的中国人漠然以对,鲁迅受到刺激,决定弃医从文,救治国民精神。

(2)材料③不能选用。材料③讲的是鲁迅在小说写作上具有开创精神,不符合“鲁迅弃医从文的意义和价值”这一主题要求。

【详解】(1)本题考查概括故事。

《藤野先生》一文中,鲁迅对自己“弃医从文”的原因作了详细叙述。大体情节:鲁迅在日本仙台学医时,日本同学写匿名信讽刺鲁迅。“大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩”,因此鲁迅感到自己受了难以忍受的莫大侮辱。在课堂上看幻灯片大受刺激。当时正值日俄战争,片中有中国人给俄国做侦探,被日本人拿获砍了头。日本学生山呼万岁,他备感屈辱:“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。”于是愤然退学。从此,弃医从文。据此进行概括,也可只写“看电影事件”,注意字数不超过60字的要求。

示例:鲁迅在仙台学医时,课堂上看电影,看到中国人被处死时众人麻木地围观,认识到国民愚弱的害处,决定拯救国人灵魂,便依然决定弃医从文。

(2)本题考查材料内容理解。

鲁迅在日本求学的时候,在课堂上看一部关于中国人被枪毙的幻灯片时,发现中国人围观日本人杀中国人时还拍手称快、表情麻木,意识到改变中国人的精神和灵魂才能真真正正的救国。于是他决定弃医从文,文学救国。

第一则材料“鲁迅先生认为学医只能救人的身体,不能拯救国家”、第二则材料“鲁迅先生深深地知道,要想拯救中国,必须改变中国人的思想。他决定用笔作为武器来唤醒麻木的中国人”,与鲁迅弃医从文有关,反映了“鲁迅弃医从文的意义和价值”,可以选用。

第三则材料“鲁迅在小说创作领域不断探索,创造‘日记体’小说新形式,开创了‘表现农民与知识分子’两大现代文学的主要题材,表现出强烈的开创精神”讲的是鲁迅在小说写作上具有开创精神,与报告题目“鲁迅弃医从文的意义和价值”无关,不符合报告的主题要求,因此不能选用。

15.(1)“变化”指鲁迅先生弃医从文。变化的原因是:匿名信事件,伤害了作者的民族自尊心;看电影事件,让作者意识到国人思想的麻木不仁。

(2)事件一:关心解剖实习 精神品质:藤野先生无民族偏见 事件二:匿名信事件 精神品质:“我”的爱国之情。

【导语】《藤野先生》选段通过叙述“我”在日本留学期间与藤野先生的交往,展现了藤野先生的质朴与真诚。他对“我”的关心和对中国文化的好奇,体现了他作为一名教育者的责任感和对异国学生的尊重。同时,文章也揭示了当时中日关系的紧张和“我”在异国他乡所感受到的文化冲突与民族自卑。通过对比,作者表达了对藤野先生的敬意和对民族命运的深刻思考。

【详解】(1)本题考查内容概括与提炼。

结合第⑦段“说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名”,第⑧段“因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是‘请全数到会勿漏为要’,而且在‘漏’字旁边加了一个圈……这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目”等内容可知,有人怀疑藤野先生向“我”透露了考试题目,于是出现了“匿名信事件”;

结合第⑨段“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”可知,匿名信事件伤害了作者的民族自尊心,让作者深深感受到弱国弱民的辛酸和愤怒。

结合第⑨段“影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我”,第 段“此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了”可知,原本鲁迅在日本仙台医专学习医学,希望通过科学救国,但经历了课堂上放映的关于麻木的中国人被枪毙的画面,以及回国后鲁迅深刻感受到当时中国民众的精神麻木和愚昧无知,意识到单靠医学并不能真正拯救国家,更重要的是唤醒国民的精神意识,改变他们的思想观念。

正是这些事情的叠加,让鲁迅认识到救国救民需先救思想,因此毅然放弃医学,选择用文字批判国民性,唤醒沉睡的国人。

(2)本题考查事件概括和人物形象分析。

由第②段“解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道”,第③段“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事”可概括出:藤野先生关心“我”的解剖实习。从“担心”“放心”可以看出,藤野先生因为听说中国人迷信鬼神,担心“我”不愿意进行尸体解剖实验,但当看到“我”积极参与并认真完成解剖实习后,感到非常欣慰和放心。从这里可以看出,藤野先生毫无民族偏见的精神品质。

由第⑤段“他们一走,邮差就送到一封很厚的信”,第⑦段“大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名”,第⑧段“我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去”可概括出:“我”受到“匿名信事件”的污蔑。结合第⑨段“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”可知,作者以反语的方式批判了日本青年学生对中国学生的不公正看法,表达了他作为弱国子民内心无比的辛酸和强烈的愤懑之情;这件事刻画了“我”强烈的爱国之情。

16.特点:使用反语,辛辣讽刺。

分析:如句①中的“标致”一词运用反语,用揶揄的口吻,揭示了留学生庸俗麻木的本质,表达了对他们的厌恶之情,极具讽刺意味。或:句②中“精通时事”一词,并非真的精通时事,“时事”指的是一些无聊的事,这里运用了反语,凸显“清国留学生”的不务正业、腐朽堕落,极具讽刺意味。或:句③,“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却在“中国人”前加上“所以”,并用“当然”来强调,揭露这种荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击。后面的“也无怪他们疑惑”,貌似“表示理解”,实则写出了作者在遭受凌辱后极为心酸和愤懑的心情。运用反语,具有讽刺意味。或:句④“正人君子”运用了反语,讽刺了那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。 17.示例一:以地点的转换为顺序来叙述事件。作者从在东京开始写起,再写到仙台后与藤野先生相处中的几件事,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念与崇敬。

示例二:按事件发生的先后顺序来叙事。文章开头作者交代了在东京的印象,这是作者前往仙台求学的缘由;然后写初到仙台受优待,以及与藤野先生相识、相处、离别;最后写离开仙台后对藤野先生的怀念。

示例三:按照时间的推移来叙事。分析与上类似。

【导语】本文是一篇回忆性散文,作者以朴素、讽刺的语言回忆东京留学时期的经历和感受。文章通过描述东京上野的樱花景象和课堂场景,刻画了日本社会的对比与矛盾。同时,通过藤野先生对他的帮助,表达了对恩师的感激和怀念,以及在文化冲突中的内心孤寂。作者通过细腻的描写和真实的情感,再现了那段特殊时期的生活体验,揭示了当时中国留学生的艰难处境和思想挣扎。

16.本题考查赏析文章的语言特点。反语就是说反话,用与本意相反的词语或句子来表达本意,往往带有讽刺、幽默、调侃等效果,在这里主要是为了辛辣地讽刺文中所描述对象的不良行为、错误观念等。

①文中“标致”一词,本意为美好、漂亮,在此处却用来形容“清国留学生”令人反感的丑态,通过运用反语,以一种调侃、揶揄的表达方式,将他们故作姿态、庸俗麻木的本质展现出来,强烈地表达出作者对这些留学生的厌恶之感,讽刺意味浓重,体现了使用反语、辛辣讽刺这一语言特点。

②“精通时事”正常理解应为熟悉国内外大事等有意义的内容,可在这里实际指的是知晓学跳舞这类无聊的事,运用反语的手法,对“清国留学生”整天只热衷于玩乐、不务正业、腐朽堕落的行为进行了嘲讽,突出了讽刺意味,彰显了使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

③作者故意把“中国是弱国”与“中国人是低能儿”强行关联,用“所以”“当然”来强化这种不合理的逻辑,后面的“也无怪他们疑惑”看似是顺着对方的意思,实则饱含作者遭受不公歧视后的心酸与愤懑,通过运用反语,有力地抨击了这种荒谬论调,讽刺意味十分强烈,呈现出使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

④“正人君子”本应指代品德高尚之人,是褒义词,而此处却是用来指那些依附军阀政客、伪装正派却干着丑恶勾当的文人,运用反语,对这类虚伪之人进行了尖锐的讽刺,充分体现了使用反语、辛辣讽刺的语言特点。

综上所述,本文的语言特点就是使用反语,辛辣讽刺。

17.本题考查写作顺序。开放性试题,常见的写作顺序有时间顺序、空间顺序、事情发展顺序、情感变化顺序等等,作答时要尽可能全面地结合文本内容进行分析。

地点顺序:根据第①段“东京也无非是这样”可知,作者先写在东京的事情。根据第③段“过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了……”以及第⑥段关于藤野先生帮“我”添改讲义、第⑦段写“我”观看时事片子等内容可知,接着叙述了在仙台求学期间的诸多事;最后根据第⑨段“我离开仙台之后”可知,又写到了离开仙台后的状况。故文章是按照地点的转换为顺序来叙述事件。

情感变化顺序:根据第①段“成群结队的‘清国留学生’的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高年起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了”可知,起初作者身处东京,看到“清国留学生”的丑态,内心是充满厌恶与不屑的;根据第⑥段“我拿下来打开看时,很吃一惊,同时也感到一种不安和感激”等内容可知,到了仙台遇到藤野先生,先生认真帮“我”添改讲义等举动,让“我”心生感激;接着根据第⑧段“我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说”可知,“我”决定弃医从文离开仙台时,对藤野先生满是愧疚与不舍;最后根据第⑨段“经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔”能看出,离开仙台后多年,对藤野先生一直怀着深深的怀念之情。文章是按照作者在不同阶段情感变化的顺序来进行写作的。

时间顺序:根据第①段“东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节……”可知,文章开篇点明时间背景为上野樱花盛开之际,此时作者身处东京,目睹“清国留学生”头顶盘辫、油光可鉴、扭捏作态的模样,展现出初到日本东京的所见所感;接着根据第③段“过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了……”可知,时间推移,作者来到仙台,开启求学之旅,与藤野先生的交集由此展开,先生帮“我”细致地添改讲义等情节随之而来;再根据第⑦段“到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台”可知,随着学年推进,作者面临学业抉择,决定离开仙台;最后根据第⑨段“我离开仙台之后,就多年没有照过相……”可知,此后多年,作者离开仙台后的生活状态以及对藤野先生复杂的情感,虽未通信、未寄照片,但思念之情溢于言表。综上,文章依循时间顺序,依次叙述作者在不同阶段的经历与心境变迁。

18.示例:他死死地盯着眼前这个人,一动不动,嘴唇紧抿,随着时间一点一点过去,眉峰也一点一点皱起。突然,一阵冷风袭来,他挫败地收回目光,嘴角露出一丝苦笑,抬手理了理被风撩起的大衣一角,顿了顿,随即决然迈腿离去。

【详解】本题考查微写作。

第一,审题立意:审题可知,本题要求学生用《藤野先生》中的白描手法,描写自己熟悉的一个人物,白描手法就是“几笔勾勒,人物的形象便凸显在眼前”。写作时,首先应选定人物,然后紧扣人物的特点,用简洁的语言来展现这一人物的特点即可。

第二,选材构思:首先应选定人物,这个人物一定要是自己熟悉的,如自己的某位亲人、老师、同学等。然后确定人物的特点,如,父亲的勤劳、老师的严谨、同学的乐观等。接着就需要运用白描手法进行描写,简单几笔,勾勒人物形象。如:表现父亲的辛劳,可写“父亲没日没夜的忙碌着,却没让我看到过他的疲惫,只是夜深时,偶尔会听到父亲低声的叹息”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读