《咬文嚼字》导学案

图片预览

文档简介

《咬文嚼字》导学案

【学习目标】

1.识记文中的字词,背诵文中引用的诗文名句。

2.理清文章的思路,准确筛选文中的信息,把握作者观点。

3.理解古诗词中的炼字技巧。

【课前自学】

一、自读课文,识记了解

1.涵咏词义

(1)咬文嚼字:过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质)。

(2)锱铢必较:对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。

(3)索然无味:一点意味和兴趣也没有。

(4)清沁肺腑:纯净的味道、感受渗入人的肺腑或内心。

(5)点铁成金:神话故事中说仙人用手指一点使铁变成金子,多比喻把不好或平凡的事物改变成很好的事物。

(6)自鸣得意:自己表示很得意(多含贬义)。

2.常识了解

(1)朱光潜(1897—1986),笔名孟实,安徽桐城人。著名的美学家、文艺理论家。他是我国现代美学的开拓者和奠基者之一。著有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《诗论》《谈文学》,译有黑格尔的《美学》等。

(2)文体知识

随笔和文艺随笔

随笔是散文的一种,随手笔录、不拘一格的文字。内容广泛,形式多样。宋代以来凡杂记见闻,皆用此名。“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。解放以后,随笔成为我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文相似,常常把文学表现手法和政论结合起来,有很强的时效性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

文艺随笔,也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小,既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟。

(3)汉语言历史悠久,博大精深。掌握和正确运用祖国的语言文字是汉民族子孙义不容辞的责任,但是走上大街,放眼望去,错别字、不规范的字不少;翻开书报,错别字、词语错误、病句随处可见;看电视,听广播,听人讲话,不规范的用语几乎随时可以听到。鉴于此,作者从生活和文学艺术出发,举例分析,旨在引导读者认真学习祖国语言,培养一字不肯放松的谨严精神,达到正确使用祖国语言的目的。

【课堂学习】

一、初读课文,整体把握

1.品读课文,理清文章的思路,用思维导图的形式分析文章的结构。

2.作者是如何在分析例子的基础上将自己的观点一层一层地向前推进的?

※写出疑惑,小组交流

将你阅读时的疑惑以及准备和同学、老师讨论的问题写下来,能作初步交流的可以与同学初步交流,不能作初步交流的可以在课堂上交流。

二、再读课文,美点赏析

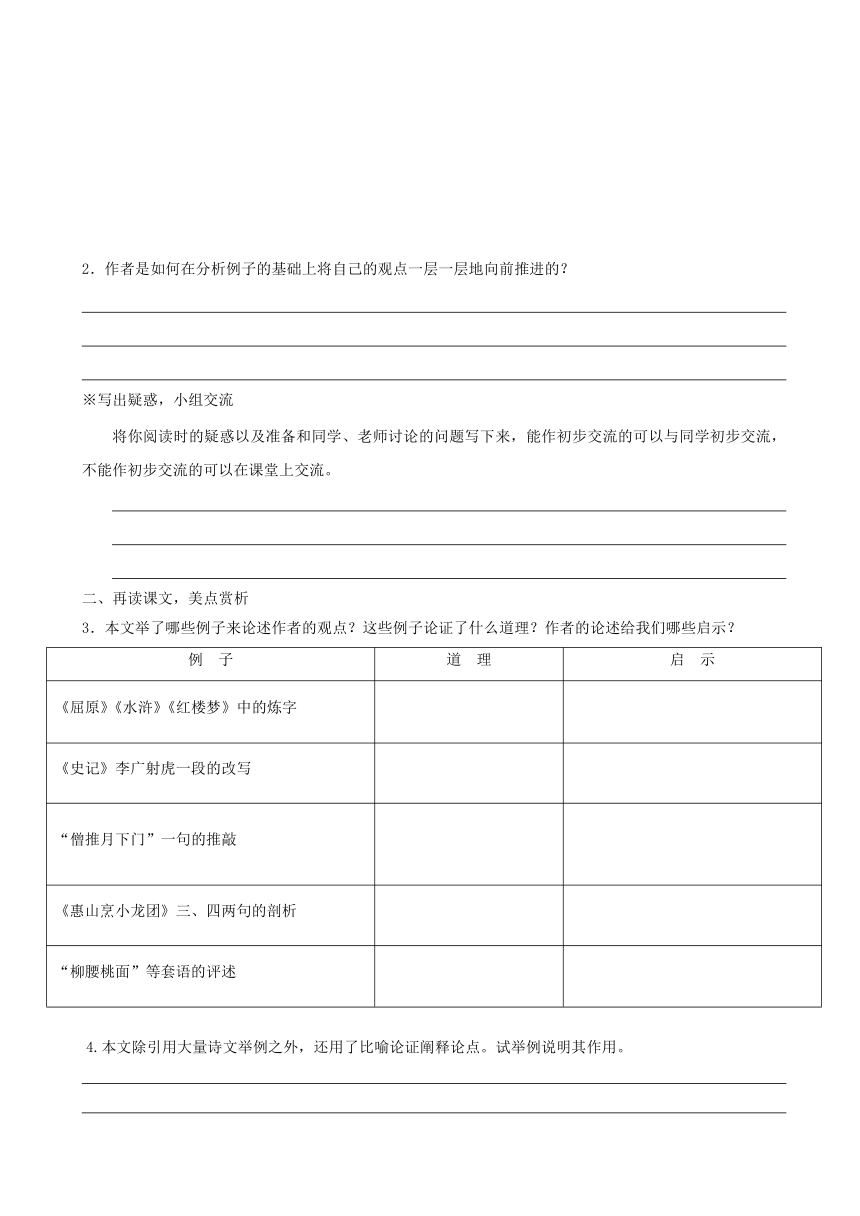

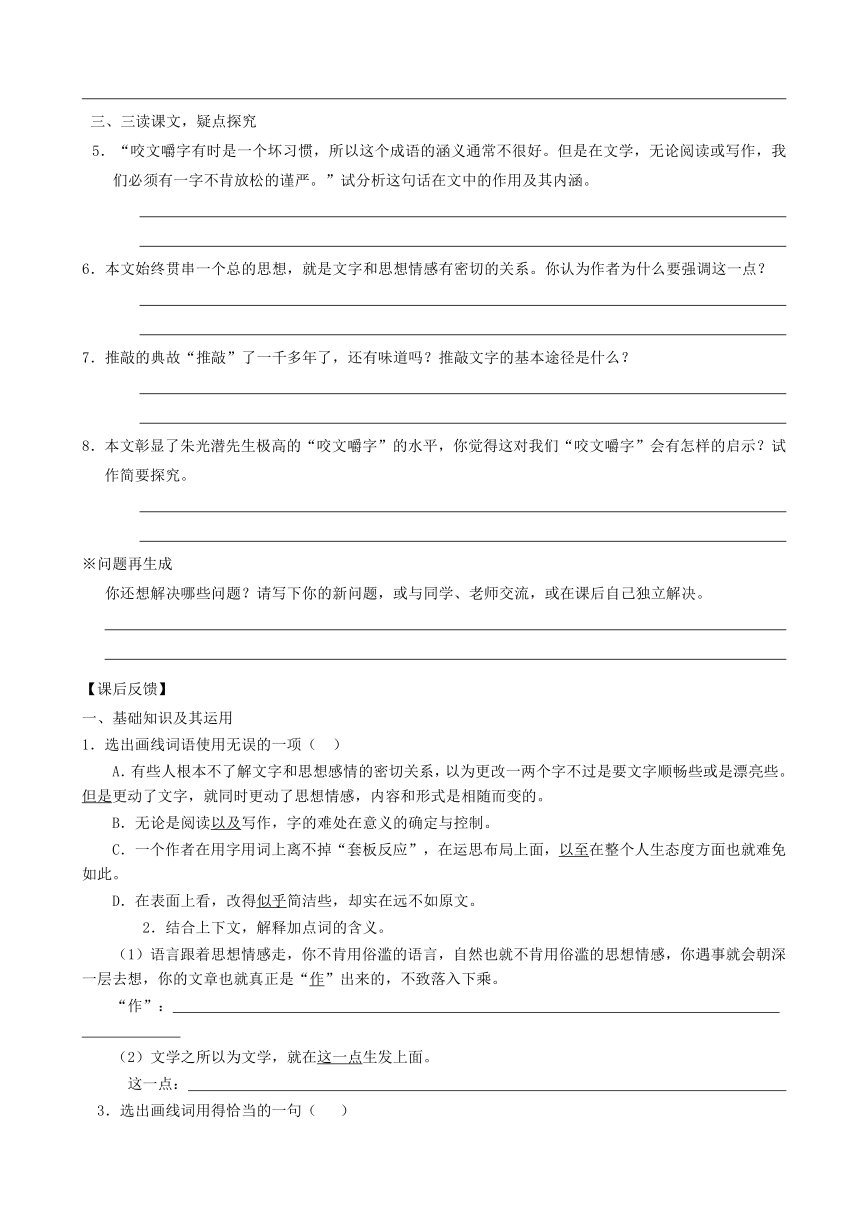

3.本文举了哪些例子来论述作者的观点?这些例子论证了什么道理?作者的论述给我们哪些启示?

例 子

道 理

启 示

《屈原》《水浒》《红楼梦》中的炼字

《史记》李广射虎一段的改写

“僧推月下门”一句的推敲

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析

“柳腰桃面”等套语的评述

4.本文除引用大量诗文举例之外,还用了比喻论证阐释论点。试举例说明其作用。

三、三读课文,疑点探究

5.“咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的涵义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”试分析这句话在文中的作用及其内涵。

6.本文始终贯串一个总的思想,就是文字和思想情感有密切的关系。你认为作者为什么要强调这一点?

7.推敲的典故“推敲”了一千多年了,还有味道吗?推敲文字的基本途径是什么?

8.本文彰显了朱光潜先生极高的“咬文嚼字”的水平,你觉得这对我们“咬文嚼字”会有怎样的启示?试作简要探究。

※问题再生成

你还想解决哪些问题?请写下你的新问题,或与同学、老师交流,或在课后自己独立解决。

【课后反馈】

一、基础知识及其运用

1.选出画线词语使用无误的一项(

)

A.有些人根本不了解文字和思想感情的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。但是更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

B.无论是阅读以及写作,字的难处在意义的确定与控制。

C.一个作者在用字用词上离不掉“套板反应”,在运思布局上面,以至在整个人生态度方面也就难免如此。

D.在表面上看,改得似乎简洁些,却实在远不如原文。

2.结合上下文,解释加点词的含义。

(1)语言跟着思想情感走,你不肯用俗滥的语言,自然也就不肯用俗滥的思想情感,你遇事就会朝深一层去想,你的文章也就真正是“作”出来的,不致落入下乘。

“作”:

(2)文学之所以为文学,就在这一点生发上面。

这一点:

3.选出画线词用得恰当的一句(

)

A.他的勇敢博得了普遍的赞誉。

B.离开两种制度的本质及其发展的具体情况,去赞誉资本主义的“美妙”,决然谈不上什么高明。

C.贫困地区的人民寄来热情洋溢的感谢信,由衷赞誉曙光中学师生对失学儿童的深情厚谊。

D.杂技演员高超的技巧,惊险的动作,令人赞誉不已。

4.有些话如果缺乏一定的语境,就容易产生歧义。请在空白处填上恰当的词句,使整句话不产生歧义。

(1) 研究鲁迅的书。

(2) 研究鲁迅的书。

(3)咬死了猎人的狗

(4) 咬死了猎人的狗。

二、阅读理解

(一)赏析课文中的下面文字,领悟内蕴,完成文后问题。

有些人根本不了解文字和思想情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。姑举一个人人皆知的实例。韩愈在月夜里听见贾岛吟诗,有“鸟宿池边树,僧推月下门”两句,劝他把“推”字改成“敲”字。这段文字因缘古今传为美谈,今人要把咬文嚼字的意思说得好听一点,都说“推敲”。古今人也都赞赏“敲”字比“推”字下得好。其实这不仅是文字上的分别,同时也是意境上的分别。“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。在这冷寂的场合,他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一副胸襟气度。“敲”就显得他拘礼些,也就显得寺里有人应门。他仿佛是乘月夜访友,他自己不甘寂寞,那寺里假如不是热闹场合,至少也有一些温暖的人情。比较起来,“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰。所以我很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当。究竟哪一种意境是贾岛当时在心里玩索而要表现的,只有他自己知道。如果他想到“推”而下“敲”字,或是想到“敲”而下“推”字,我认为那是不可能的事。所以问题不在“推”字和“敲”字哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和的。在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

5.本文段提出了怎样的观点,又形成什么结论?

①请把作者提出的观点概括为不超过25字的句子。

②作者形成的结论是什么?(概括不超过20字)

6.作者打破了“推敲”二字的传统理解,而做出了创造性的解说和评价。

①对“推敲”的总评价为:

。(限18字)

②对“推”的评价为:

;

③对“敲”的评价为:

;

④对“推”与“敲”分析后的总结为:

。

(二)请赏析下文,领悟其内蕴,筛选有用信息,完成文后问题。

诗的境界(节选)

朱光潜

像一般艺术一样,诗是人生世相的返照。人生世相本来是混整的,常住永在而又变动不居的。诗并不能把这漠无边际的混整抄袭过来,或是像柏拉图所说的“模仿”过来。诗对于人生世相必有取舍,有剪裁,有取舍剪裁就必有创造,必有作者的性格和情趣的浸润渗透。诗必有所本,本于自然;亦必有所创,创为艺术。自然与艺术媾和,结果乃在实际的人生世相之上,另建立一个宇宙,正犹如织丝缕为锦绣,凿顽石为雕刻,非全是空中楼阁,亦非全是依样画葫芦。诗与实际的人生世相之关系,妙处惟在不即不离。惟其“不离”,所以有真实感;惟其“不即”,所以新鲜有趣。

每首诗都自成一种境界。无论是作者或是读者,在心神领会一首好诗时,都必有一幅画境或是一幕戏景,很新鲜生动地突现于眼前,使他神魂为之勾摄,若惊若喜,霎时无暇旁顾,仿佛这小天地中有独立自足之乐,此外偌大乾坤宇宙,以及个人生活中一切憎爱悲喜,都像在这霎时间烟消云散去了。纯粹的诗的心境是凝神注视,纯粹的诗的心所观境是孤立绝缘。心与其所观境如鱼戏水,忻合无间。始任举二短诗为例:

君家何处住?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。(崔颢《长干行》)

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。(王维《鹿柴》)

这两首诗都俨然是戏景,是画境。它们都是从混整的悠久而流动的人生世相中摄取来的一刹那,一片段……

7.开篇一句“像一般艺术一样,诗是人生世相的返照。”——这里不用“写照”而用了“返照”,旨在揭示的道理为

。(概括不超过40字)

8.作者将诗与自然,诗与生活的辩证关系作了透辟论述。在作者笔下:

①诗与自然的关系为:

。(概括不超过33字)

②诗与生活的关系为:

。(限18字)

③作者在揭示出诗与生活的关系之后,又从两个角度作了解说,它们分别是:(各占13字)

a.

b.

④本文与课文中均使用了“不即不离”这一成语,它的涵义是

。

9.作者不露痕迹地将作诗、读诗与想象糅在一起论述。

①认为写诗、读诗时,发挥想象的好处是:

。

②为证明自己的观点,作者所举的具体例子是:

a.

;

b.

③例证后的分析是

。

【参考答案】

【课堂学习】

1.

咬文嚼字

2.文章先从郭沫若的剧本《屈原》中的一句话谈起,引出“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的观点。然后从王若虚对《史记》李广射虎一段的修改的例子中得出“更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的”结论。

接着又用“推敲”的例子,更进一步阐明“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”。既然文字与思想情感有着密切的联系,这里就涉及字的直指义和联想义,前者确定,易控制;后者不确定,不易控制。正因为后者的不确定性,往往才会产生很奇妙的效果,但有时也会产生流弊,使人们不敢创新。最后顺理成章地得出结论:只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

3.

例 子

道 理

启 示

《屈原》《水浒》《红楼梦》中的炼字

语言表达和思想感情有密切关系,句式不同意味不同

无论阅读还是写作,一个字也马虎不得,都必须有一字不肯放松的谨严

《史记》李广射虎一段的改写

文字一增一减意味不同

文字和思想情感有密切的关系,更动了文字,就同时更动了思想情感

“僧推月下门”一句的推敲

用字不同意境也不同

对任何见解、任何名人不迷信、不盲从,敢于独立思考,发表新的见解

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析

善用字的联想意义,可以使诗的意旨丰富蕴藉

咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力

“柳腰桃面”等套语的评述

联想意义最易误用而生流弊,形成“套板反应”

咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新

4.用比喻阐释论点,可以使抽象的理论晓畅明白,如“直指的意义载在字典上,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系,有如轮外圆晕,晕外霞光,其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测”。这就是通过比喻将文字的直指意义和联想意义的内涵既生动形象又明白晓畅地说清楚。

5.这是作者在文章中直接表明自己对“咬文嚼字”观点的一句话。这句话的表述十分严密,从中不难看出朱光潜先生严谨的治学精神,也可以作为我们锤炼语言的典范。

“咬文嚼字有时是一个坏习惯”一句中,“有时”一词用得很有分寸,其中隐藏着作者对咬文嚼字的赞同,也指明一般人对咬文嚼字的看法。“这个成语的涵义通常不很好”一句中,“通常”表明一般情况下;“不很好”的“很”字也用得恰当至极,“不很好”不是“不好”,只是程度上达不到“好”的标准。接着作者用“但是”一词,提出了自己的观点——“我们必须有一字不肯放松的谨严”。“必须”“一字”等词,可见作者态度之坚决,用词之准确。

6.作者反复强调文字和思想情感有密切的关系,强调语言是跟着思想情感走的,强调更动了文字就同时更动了思想情感,在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言所表达的思想情感;写作时,推敲文字,要从根本上调整思想和情感,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

7.①作者发常人所未发,不走旧路,不恭维定论,运用联想,分析了“推”的妙处。进而教会了我们一种“推敲”(咬文嚼字)的方法:运用联想,结合意境。即文字与意境有关,必须“咬”“嚼”。

②推敲文字的基本途径是在思想情感上“推敲”。作者反复强调,文字和思想情感有密切关系,强调语言是跟着思想情感走的,强调更动了文字的同时,也就更动了思想情感。在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。除此,别无他径。

8.(启示一)咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。拿“你是”式、“你这”式来说,仅仅一字之差,作者却品味出它们不同的表达效果,而且讲出表达效果不同的原因。这告诉我们,无论阅读还是写作,一个字也马虎不得。

(启示二)咬文嚼字要培养较强的语感,积累较丰富的语言知识。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟地分析,这得力于作者极强的语感和丰富的语言知识。所以我们也应该在日常的语言应用实践中,加强文本诵读,积累语言知识。

(启示三)咬文嚼字要进行由此及彼、由表及里的思考。作者正是因为进行了这种思考,才能从“你这”的“这”中,咀嚼出“极端憎恶的惊叹”,品味出“强烈的情感”;才能从“视之,石也”四个字中,品出“发现错误而惊讶的意味”。

(启示四)咬文嚼字要有独立思考的精神,不迷信,不盲从,要敢于创新。朱先生在课文中给我们树立了榜样,对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但是朱先生并没有盲从,而是发表了与他们不同的见解。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得了许多人的认同,朱先生却提出了相反的看法。

【学习反馈】

1.D(A.转折语意过强

B.应为选择关系

C.强调的意味未表达出)

2.(1)是匠心独运的创作(2)通过字词的联想义使意蕴丰富

3.A(提示:B项应为“赞美”;C项应为“赞扬”;D项应为“赞叹”。)

4.(1)他正在撰写一本……

(2)要想了解30年代中国文化战线上的尖锐斗争史实,就必须……

(3)终于受到村民的团团包围,最后死在村民的棍棒之下

(4)老虎躲过猎人的箭,凶猛地……

5.①更动了文字就同时更动了思想情感,内容与形式相随而变。

②文字上推敲,骨子里实在是思想情感上的推敲。

6.①不仅是文字上的分别,也是意境上的分别

②固然显得鲁莽,却能表现和尚有一副胸襟气度

③显得拘礼,无“推”的冷寂,却平添了搅扰

④很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当

7.诗绝非对人生世相的抄袭,而是有取舍,有剪裁,有创新,有作者性格、情趣的浸润渗透

8.①诗必有所本,本于自然;自然与艺术媾和,在实际的人生世相之上另建宇宙

②诗与人生世相的关系,妙处惟在不即不离

③a.惟其“不离”,所以有真实感

b.惟其“不即”,所以新鲜有趣

④不亲密,也不疏远

9.①在心领神会一首好诗时,发挥想象,可催生出画境或戏景显现于眼前,勾摄你的神魂。

②a.崔颢的《长干行》

b.王维的《鹿柴》

③二首诗俨然是戏景,是画境。都是从混整的悠久而流动的人生世相中摄取来的一刹那,一片段。

【学习目标】

1.识记文中的字词,背诵文中引用的诗文名句。

2.理清文章的思路,准确筛选文中的信息,把握作者观点。

3.理解古诗词中的炼字技巧。

【课前自学】

一、自读课文,识记了解

1.涵咏词义

(1)咬文嚼字:过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质)。

(2)锱铢必较:对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。

(3)索然无味:一点意味和兴趣也没有。

(4)清沁肺腑:纯净的味道、感受渗入人的肺腑或内心。

(5)点铁成金:神话故事中说仙人用手指一点使铁变成金子,多比喻把不好或平凡的事物改变成很好的事物。

(6)自鸣得意:自己表示很得意(多含贬义)。

2.常识了解

(1)朱光潜(1897—1986),笔名孟实,安徽桐城人。著名的美学家、文艺理论家。他是我国现代美学的开拓者和奠基者之一。著有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《诗论》《谈文学》,译有黑格尔的《美学》等。

(2)文体知识

随笔和文艺随笔

随笔是散文的一种,随手笔录、不拘一格的文字。内容广泛,形式多样。宋代以来凡杂记见闻,皆用此名。“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。解放以后,随笔成为我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文相似,常常把文学表现手法和政论结合起来,有很强的时效性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

文艺随笔,也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小,既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟。

(3)汉语言历史悠久,博大精深。掌握和正确运用祖国的语言文字是汉民族子孙义不容辞的责任,但是走上大街,放眼望去,错别字、不规范的字不少;翻开书报,错别字、词语错误、病句随处可见;看电视,听广播,听人讲话,不规范的用语几乎随时可以听到。鉴于此,作者从生活和文学艺术出发,举例分析,旨在引导读者认真学习祖国语言,培养一字不肯放松的谨严精神,达到正确使用祖国语言的目的。

【课堂学习】

一、初读课文,整体把握

1.品读课文,理清文章的思路,用思维导图的形式分析文章的结构。

2.作者是如何在分析例子的基础上将自己的观点一层一层地向前推进的?

※写出疑惑,小组交流

将你阅读时的疑惑以及准备和同学、老师讨论的问题写下来,能作初步交流的可以与同学初步交流,不能作初步交流的可以在课堂上交流。

二、再读课文,美点赏析

3.本文举了哪些例子来论述作者的观点?这些例子论证了什么道理?作者的论述给我们哪些启示?

例 子

道 理

启 示

《屈原》《水浒》《红楼梦》中的炼字

《史记》李广射虎一段的改写

“僧推月下门”一句的推敲

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析

“柳腰桃面”等套语的评述

4.本文除引用大量诗文举例之外,还用了比喻论证阐释论点。试举例说明其作用。

三、三读课文,疑点探究

5.“咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的涵义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”试分析这句话在文中的作用及其内涵。

6.本文始终贯串一个总的思想,就是文字和思想情感有密切的关系。你认为作者为什么要强调这一点?

7.推敲的典故“推敲”了一千多年了,还有味道吗?推敲文字的基本途径是什么?

8.本文彰显了朱光潜先生极高的“咬文嚼字”的水平,你觉得这对我们“咬文嚼字”会有怎样的启示?试作简要探究。

※问题再生成

你还想解决哪些问题?请写下你的新问题,或与同学、老师交流,或在课后自己独立解决。

【课后反馈】

一、基础知识及其运用

1.选出画线词语使用无误的一项(

)

A.有些人根本不了解文字和思想感情的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。但是更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

B.无论是阅读以及写作,字的难处在意义的确定与控制。

C.一个作者在用字用词上离不掉“套板反应”,在运思布局上面,以至在整个人生态度方面也就难免如此。

D.在表面上看,改得似乎简洁些,却实在远不如原文。

2.结合上下文,解释加点词的含义。

(1)语言跟着思想情感走,你不肯用俗滥的语言,自然也就不肯用俗滥的思想情感,你遇事就会朝深一层去想,你的文章也就真正是“作”出来的,不致落入下乘。

“作”:

(2)文学之所以为文学,就在这一点生发上面。

这一点:

3.选出画线词用得恰当的一句(

)

A.他的勇敢博得了普遍的赞誉。

B.离开两种制度的本质及其发展的具体情况,去赞誉资本主义的“美妙”,决然谈不上什么高明。

C.贫困地区的人民寄来热情洋溢的感谢信,由衷赞誉曙光中学师生对失学儿童的深情厚谊。

D.杂技演员高超的技巧,惊险的动作,令人赞誉不已。

4.有些话如果缺乏一定的语境,就容易产生歧义。请在空白处填上恰当的词句,使整句话不产生歧义。

(1) 研究鲁迅的书。

(2) 研究鲁迅的书。

(3)咬死了猎人的狗

(4) 咬死了猎人的狗。

二、阅读理解

(一)赏析课文中的下面文字,领悟内蕴,完成文后问题。

有些人根本不了解文字和思想情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。姑举一个人人皆知的实例。韩愈在月夜里听见贾岛吟诗,有“鸟宿池边树,僧推月下门”两句,劝他把“推”字改成“敲”字。这段文字因缘古今传为美谈,今人要把咬文嚼字的意思说得好听一点,都说“推敲”。古今人也都赞赏“敲”字比“推”字下得好。其实这不仅是文字上的分别,同时也是意境上的分别。“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。在这冷寂的场合,他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一副胸襟气度。“敲”就显得他拘礼些,也就显得寺里有人应门。他仿佛是乘月夜访友,他自己不甘寂寞,那寺里假如不是热闹场合,至少也有一些温暖的人情。比较起来,“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰。所以我很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当。究竟哪一种意境是贾岛当时在心里玩索而要表现的,只有他自己知道。如果他想到“推”而下“敲”字,或是想到“敲”而下“推”字,我认为那是不可能的事。所以问题不在“推”字和“敲”字哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和的。在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

5.本文段提出了怎样的观点,又形成什么结论?

①请把作者提出的观点概括为不超过25字的句子。

②作者形成的结论是什么?(概括不超过20字)

6.作者打破了“推敲”二字的传统理解,而做出了创造性的解说和评价。

①对“推敲”的总评价为:

。(限18字)

②对“推”的评价为:

;

③对“敲”的评价为:

;

④对“推”与“敲”分析后的总结为:

。

(二)请赏析下文,领悟其内蕴,筛选有用信息,完成文后问题。

诗的境界(节选)

朱光潜

像一般艺术一样,诗是人生世相的返照。人生世相本来是混整的,常住永在而又变动不居的。诗并不能把这漠无边际的混整抄袭过来,或是像柏拉图所说的“模仿”过来。诗对于人生世相必有取舍,有剪裁,有取舍剪裁就必有创造,必有作者的性格和情趣的浸润渗透。诗必有所本,本于自然;亦必有所创,创为艺术。自然与艺术媾和,结果乃在实际的人生世相之上,另建立一个宇宙,正犹如织丝缕为锦绣,凿顽石为雕刻,非全是空中楼阁,亦非全是依样画葫芦。诗与实际的人生世相之关系,妙处惟在不即不离。惟其“不离”,所以有真实感;惟其“不即”,所以新鲜有趣。

每首诗都自成一种境界。无论是作者或是读者,在心神领会一首好诗时,都必有一幅画境或是一幕戏景,很新鲜生动地突现于眼前,使他神魂为之勾摄,若惊若喜,霎时无暇旁顾,仿佛这小天地中有独立自足之乐,此外偌大乾坤宇宙,以及个人生活中一切憎爱悲喜,都像在这霎时间烟消云散去了。纯粹的诗的心境是凝神注视,纯粹的诗的心所观境是孤立绝缘。心与其所观境如鱼戏水,忻合无间。始任举二短诗为例:

君家何处住?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。(崔颢《长干行》)

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。(王维《鹿柴》)

这两首诗都俨然是戏景,是画境。它们都是从混整的悠久而流动的人生世相中摄取来的一刹那,一片段……

7.开篇一句“像一般艺术一样,诗是人生世相的返照。”——这里不用“写照”而用了“返照”,旨在揭示的道理为

。(概括不超过40字)

8.作者将诗与自然,诗与生活的辩证关系作了透辟论述。在作者笔下:

①诗与自然的关系为:

。(概括不超过33字)

②诗与生活的关系为:

。(限18字)

③作者在揭示出诗与生活的关系之后,又从两个角度作了解说,它们分别是:(各占13字)

a.

b.

④本文与课文中均使用了“不即不离”这一成语,它的涵义是

。

9.作者不露痕迹地将作诗、读诗与想象糅在一起论述。

①认为写诗、读诗时,发挥想象的好处是:

。

②为证明自己的观点,作者所举的具体例子是:

a.

;

b.

③例证后的分析是

。

【参考答案】

【课堂学习】

1.

咬文嚼字

2.文章先从郭沫若的剧本《屈原》中的一句话谈起,引出“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的观点。然后从王若虚对《史记》李广射虎一段的修改的例子中得出“更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的”结论。

接着又用“推敲”的例子,更进一步阐明“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”。既然文字与思想情感有着密切的联系,这里就涉及字的直指义和联想义,前者确定,易控制;后者不确定,不易控制。正因为后者的不确定性,往往才会产生很奇妙的效果,但有时也会产生流弊,使人们不敢创新。最后顺理成章地得出结论:只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

3.

例 子

道 理

启 示

《屈原》《水浒》《红楼梦》中的炼字

语言表达和思想感情有密切关系,句式不同意味不同

无论阅读还是写作,一个字也马虎不得,都必须有一字不肯放松的谨严

《史记》李广射虎一段的改写

文字一增一减意味不同

文字和思想情感有密切的关系,更动了文字,就同时更动了思想情感

“僧推月下门”一句的推敲

用字不同意境也不同

对任何见解、任何名人不迷信、不盲从,敢于独立思考,发表新的见解

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析

善用字的联想意义,可以使诗的意旨丰富蕴藉

咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力

“柳腰桃面”等套语的评述

联想意义最易误用而生流弊,形成“套板反应”

咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新

4.用比喻阐释论点,可以使抽象的理论晓畅明白,如“直指的意义载在字典上,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系,有如轮外圆晕,晕外霞光,其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测”。这就是通过比喻将文字的直指意义和联想意义的内涵既生动形象又明白晓畅地说清楚。

5.这是作者在文章中直接表明自己对“咬文嚼字”观点的一句话。这句话的表述十分严密,从中不难看出朱光潜先生严谨的治学精神,也可以作为我们锤炼语言的典范。

“咬文嚼字有时是一个坏习惯”一句中,“有时”一词用得很有分寸,其中隐藏着作者对咬文嚼字的赞同,也指明一般人对咬文嚼字的看法。“这个成语的涵义通常不很好”一句中,“通常”表明一般情况下;“不很好”的“很”字也用得恰当至极,“不很好”不是“不好”,只是程度上达不到“好”的标准。接着作者用“但是”一词,提出了自己的观点——“我们必须有一字不肯放松的谨严”。“必须”“一字”等词,可见作者态度之坚决,用词之准确。

6.作者反复强调文字和思想情感有密切的关系,强调语言是跟着思想情感走的,强调更动了文字就同时更动了思想情感,在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言所表达的思想情感;写作时,推敲文字,要从根本上调整思想和情感,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

7.①作者发常人所未发,不走旧路,不恭维定论,运用联想,分析了“推”的妙处。进而教会了我们一种“推敲”(咬文嚼字)的方法:运用联想,结合意境。即文字与意境有关,必须“咬”“嚼”。

②推敲文字的基本途径是在思想情感上“推敲”。作者反复强调,文字和思想情感有密切关系,强调语言是跟着思想情感走的,强调更动了文字的同时,也就更动了思想情感。在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。除此,别无他径。

8.(启示一)咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。拿“你是”式、“你这”式来说,仅仅一字之差,作者却品味出它们不同的表达效果,而且讲出表达效果不同的原因。这告诉我们,无论阅读还是写作,一个字也马虎不得。

(启示二)咬文嚼字要培养较强的语感,积累较丰富的语言知识。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟地分析,这得力于作者极强的语感和丰富的语言知识。所以我们也应该在日常的语言应用实践中,加强文本诵读,积累语言知识。

(启示三)咬文嚼字要进行由此及彼、由表及里的思考。作者正是因为进行了这种思考,才能从“你这”的“这”中,咀嚼出“极端憎恶的惊叹”,品味出“强烈的情感”;才能从“视之,石也”四个字中,品出“发现错误而惊讶的意味”。

(启示四)咬文嚼字要有独立思考的精神,不迷信,不盲从,要敢于创新。朱先生在课文中给我们树立了榜样,对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但是朱先生并没有盲从,而是发表了与他们不同的见解。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得了许多人的认同,朱先生却提出了相反的看法。

【学习反馈】

1.D(A.转折语意过强

B.应为选择关系

C.强调的意味未表达出)

2.(1)是匠心独运的创作(2)通过字词的联想义使意蕴丰富

3.A(提示:B项应为“赞美”;C项应为“赞扬”;D项应为“赞叹”。)

4.(1)他正在撰写一本……

(2)要想了解30年代中国文化战线上的尖锐斗争史实,就必须……

(3)终于受到村民的团团包围,最后死在村民的棍棒之下

(4)老虎躲过猎人的箭,凶猛地……

5.①更动了文字就同时更动了思想情感,内容与形式相随而变。

②文字上推敲,骨子里实在是思想情感上的推敲。

6.①不仅是文字上的分别,也是意境上的分别

②固然显得鲁莽,却能表现和尚有一副胸襟气度

③显得拘礼,无“推”的冷寂,却平添了搅扰

④很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当

7.诗绝非对人生世相的抄袭,而是有取舍,有剪裁,有创新,有作者性格、情趣的浸润渗透

8.①诗必有所本,本于自然;自然与艺术媾和,在实际的人生世相之上另建宇宙

②诗与人生世相的关系,妙处惟在不即不离

③a.惟其“不离”,所以有真实感

b.惟其“不即”,所以新鲜有趣

④不亲密,也不疏远

9.①在心领神会一首好诗时,发挥想象,可催生出画境或戏景显现于眼前,勾摄你的神魂。

②a.崔颢的《长干行》

b.王维的《鹿柴》

③二首诗俨然是戏景,是画境。都是从混整的悠久而流动的人生世相中摄取来的一刹那,一片段。