人教版高二生物必修三课件:2.1 通过神经系统的调节 (共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高二生物必修三课件:2.1 通过神经系统的调节 (共56张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-09-23 21:32:59 | ||

图片预览

文档简介

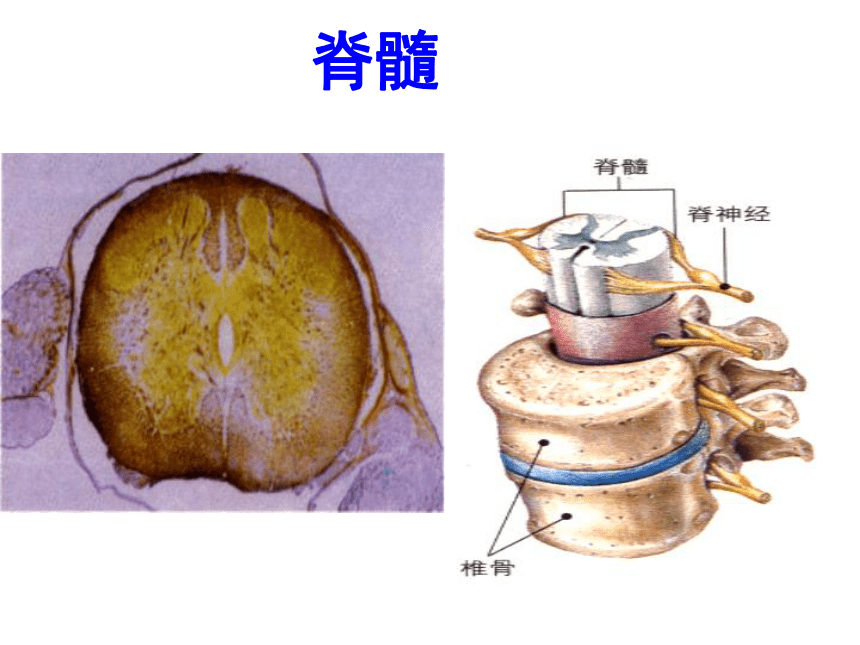

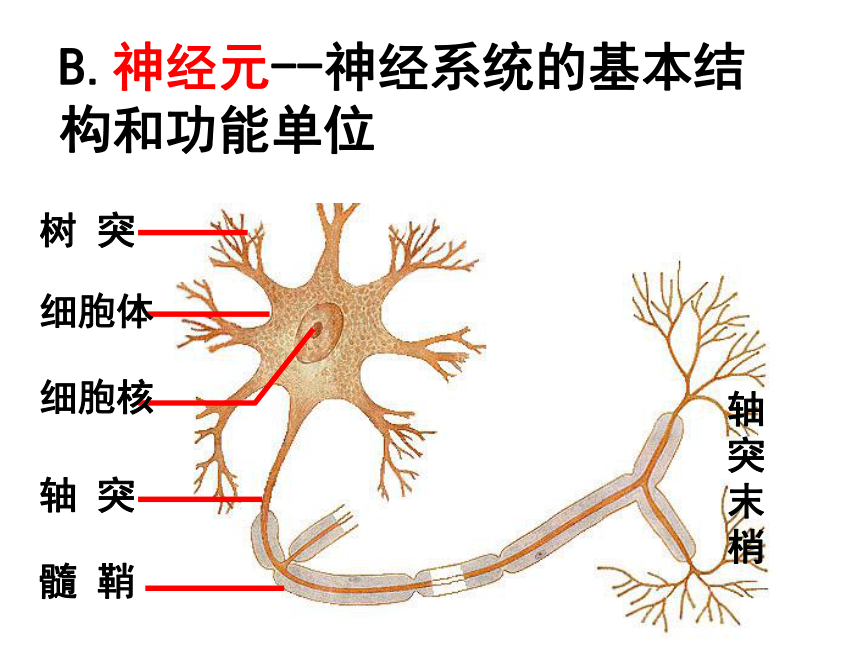

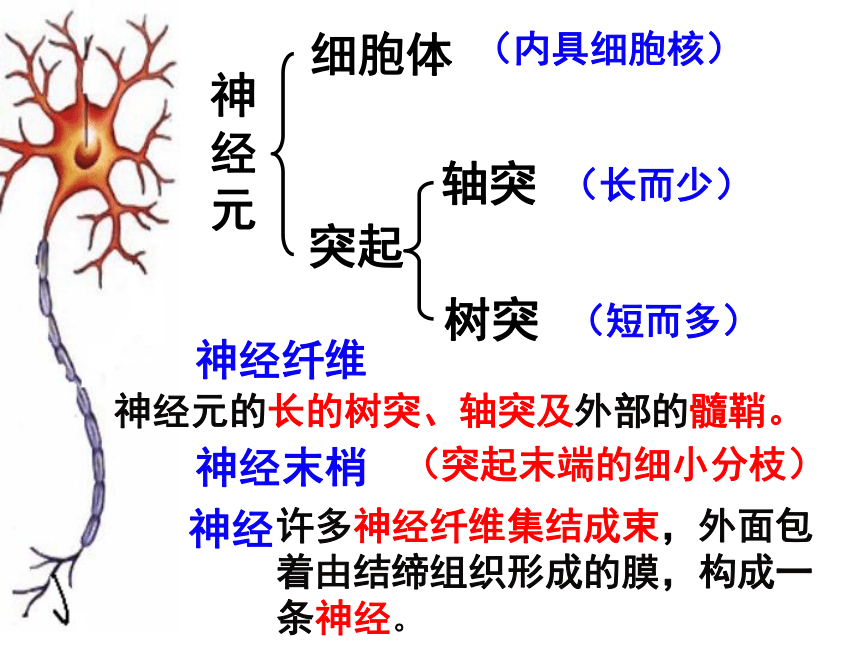

课件56张PPT。动物和人体生命活动的调节第二章§1 通过神经系统的调节神经系统脑脊髓中枢神经系统周围神经系统脑神经脊神经A. 神经系统的组成脊髓B.神经元--神经系统的基本结构和功能单位神经元细胞体突起(内具细胞核)轴突树突(长而少)(短而多)神经纤维神经神经末梢(突起末端的细小分枝)神经元的长的树突、轴突及外部的髓鞘。许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织形成的膜,构成一条神经。 神经元、神经纤维与神经的关系神经纤维神经神经纤维:神经元的长的树突、轴突及外部的髓鞘。神经:许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织形成的膜,构成一条神经。神经元的功能:接受刺激,

产生兴奋,

传导兴奋2.功能兴奋:动物体或人体内的某些组织或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著活跃状态的过程指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。想一想:下列现象属于反射吗?

草履虫能够趋利避害;

含羞草的叶子被触碰后会下垂;

如果有人用针刺了你一下,你感到了疼痛;

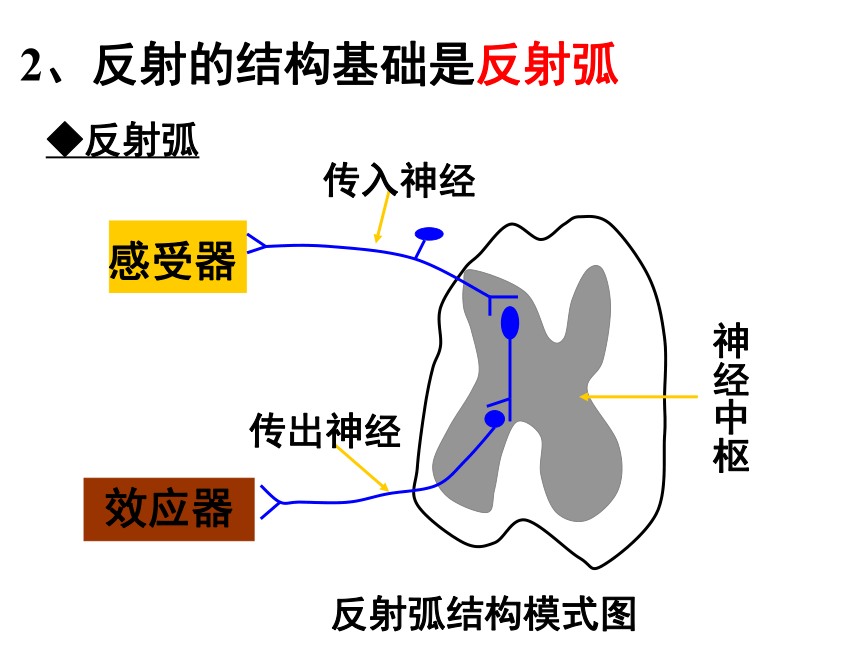

用针刺激蛙的离体腓肠肌,肌肉会收缩。1、反射一、 神经调节的结构基础和反射——神经调节的基本方式非条件反射:条件反射:通过遗传而获得的先天性反射。如膝跳反射在生活过程中通过学习逐渐形成的后天性反射。如狗听见铃声分泌唾液条件反射是建立在非条件反射基础上,借助于一定的条件(自然的或人为的),经过一定过程形成的,条件反射大大提高了动物适应复杂环境变化的能力。条件反射需要有高级中枢(大脑皮层)的参与。小猴吮奶、小狗算数、尝梅止渴、望梅止渴2、反射的结构基础是反射弧◆反射弧反射弧结构模式图反

射

弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器由传入神经末梢组成。感受刺激、产生兴奋的部位,如皮肤,内脏器官。由传入神经纤维组成。将感受器的神经冲动传导到中枢神经系统。神经元群及其突触联系的集合体。分析与综合作用。一般位于脊髓、脑部由传入神经纤维组成。把神经冲动由中枢神经传导到效应器。传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体。发生应答反应。如何判断反射弧的各结构反射弧结构模式图脑脊髓中枢神经系统的组成四、神经系统的分级调节:大脑小脑脑干有维持身体平衡的中枢调节机体活动最高级中枢许多维持生命活动必要的中枢调节躯体运动的低级中枢不同的神经中枢调节某一特定的生理功能。(中央前回)

躯体运动中枢(中央后回)

躯体感觉中枢语言中枢视觉中枢听觉中枢脊髓:是脑干的延续1、脊髓中有许多神经元,形成许多神经中枢.是调节躯体运动的低级中枢2、主要有传导和反射两个方面的功能。神经系统的组成中枢神经系统周围神经系统脑脊髓大脑小脑脑干脑神经脊神经神经系统各组成部分的功能具有感觉、语言、运动等多种神经中枢,调节人体多种生理活动使运动协调、准确,维持身体平衡有专门调节心跳、呼吸、血压等人体基本生命活动的部位传导神经冲动传导神经冲动能对外界或体内的刺激产生有规律的反应,还能将对这些刺激的反应传导到大脑,是脑与躯干、内脏之间的联系通路讨论:1、成人有意识地控制排尿,婴儿却不能,二者控制排尿的神经中枢的功能有什么差别?

2、有些患者出现资料3所提到的不受意识支配的排尿情况,是哪里出现了问题?

3、这些例子说明中枢之间有什么联系? 资料分析这些例子说明低级中枢受相应的高级中枢的调节。是控制排尿的高级中枢,也就是大脑出现了问题。成人和婴儿控制排尿的初级中枢都在脊髓,但它受大脑控制。婴儿因脑的发育尚未完善,对排尿的控制能力较弱,所以排尿次数多而容易发生夜间遗尿现象。感受器传入神经效应器神经中枢传出神经排尿反射:(脊髓)(膀胱壁)上行传导束下行传导束大脑皮层神经中枢之间的联系不同的神经中枢调节某一特定的生理功能。

不同的神经中枢相互联系,相互调节。

低级中枢受高级中枢的调控。 位于人的大脑表层的大脑皮层,是整个神经系统中最高级的部位。它除了对外部世界的感知以及控制是机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。五、人脑的高级功能人脑大脑皮层(左半球)的言语区此区发生障碍,不能听懂话此区发生障碍,不会讲话此区发生障碍,不能看懂文字此区发生障碍,不会写字W区S区H区V区(人类特有、

在左半球)言语区S区:运动性失语症

(能看、能写、能听、不会讲话)H区:听觉性语言中枢

(能看、能写、能说、听不懂讲话)W区:书写语言中枢

(能看、能听、能说、不会写)V区:视觉性语言中枢

(能听、能写、能说、看不懂文字)(Write)(Sport)(Hear)(View)学习:神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程;

记忆:将获得的经验进行储存和再现;

学习与记忆相互联系,不可分割。短期记忆:神经元的活动及神经元之间的联系有关。长期记忆:与新突触的建立有关。1、调节人体生理功能的最高级中枢在( )

A.脊髓 B.大脑皮层

C.小脑 D.脑干

2、女子体操运动员在参加平衡木项目比赛时,展现了出色的身体平衡能力,其维持身体平衡的神经中枢位于( )

A.脊髓 B.脑干

C.小脑 D.下丘脑BC3、某人能读书看报,也可以写字,但就是听不懂别人说的话,这表明他的大脑受到损伤.受损伤的区域是( )

A.大脑皮层运动区

B.大脑皮层S区

C.大脑皮层内侧面某一特定区域 D.大脑皮层H区

D4、饮酒过量的人表现为语无伦次、走路不稳、呼吸急促,在①大脑、②小脑、③脑干三个结构中与此反应相对应的结构分别为( )

A.③②①

B.②①③

C.③①②

D.①②③D二、兴奋在神经纤维上的传导 实验:兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。++--图1图4图2图3abababab刺激-++神经表面电位差的实验示意图神经细胞形成静息电位及动作电位的原因静息时,[K+]外流

外正内负兴奋时,[Na+]内流

外负内正-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激静息电位:外正内负;形成原因:Na+内流;动作电位:外负内正形成原因:K+外流-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激-+--------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激----传导形式:传导特点:双向传导电信号或神经冲动或局部电流兴奋传导的详细过程分析1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:______ 2.兴奋区域的膜电位: ____________3.未兴奋区域的膜电位:_______________4.兴奋区域与未兴奋区域形成______________

这样就形成了_____________5.电流方向在膜外由____________流向_______

在膜内由______________流向___________外正内负外负内正外正内负电位差局部电流未兴奋部位兴奋部位兴奋部位未兴奋部位6.兴奋在神经纤维上的传导特点:_____________双向小结三、兴奋在神经元之间的传递 神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体只与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。 突触1、突触:突触后膜有两种:②树突膜① 细胞体膜简称胞体膜突触种类:轴突——树突

轴突——胞体图二返回A神经元 轴突兴奋神经 递质 突触小体(突触小泡)突触前膜突触间隙突触后膜突触 B神经元 兴奋或抑制 (2)传递过程神经递质:乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5—羟色胺等 单向传递电信号 电信号化学信号 兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。 原因:递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。(3)传递特点:(4)传递方式:为什么突触小体中含有较多的线粒体? 为兴奋传导或递质分泌等提供能量。兴奋的传导小结(1)④内的物质叫做 ,释放到⑤中的方式是 。这一功能主要由细胞质中的 [ ] 完成。(2)若其人身体健康,则该细胞中___(有、无 )胰岛素基因,理由是:神经递质外排②高尔基体有所有体细胞都由同一受精卵经过有丝分裂产生的,具有人的全套基因。★下图为人体神经元细胞模式图:(3)若刺激A点, 图中电流计B将偏转___次。

(4)若①中含有一致病基因,则其人的该致病基因来自其祖母的几率为______。20(5)图中CO2浓度最高的细胞器是[ ] ______,该结构的作用是为神经兴奋的传导提供_________。 线粒体①能量(6)图中的突触在传递信号时,实现了电信号→________ → ________的转换和传导,使下一个神经元_________化学信号电信号兴奋或抑制 例5.下列关于突触结构和功能的叙述中,错误的是( )

A.突触前膜与突触后膜之间有间隙

B.兴奋由电信号转变成化学信号,再转变成电信号

C.兴奋在突触处只能由前膜传向后膜

D.突触前后两个神经元的兴奋是同步的D例6.手偶然碰到针尖时产生的反应是( )

A.痛和缩手同时出现

B.先感觉到痛,接着缩列手

C.先缩手,接着感觉到痛

D.无法确定先后顺序C 例7.下图表示三个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,则能测到动作电位的位置是( )

A.a和b处 B.a、b和c处

C.b、c、d和e处 D.a、b、c、d和e处

C例8.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋

B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制

D.突触后神经元持续性抑制B

产生兴奋,

传导兴奋2.功能兴奋:动物体或人体内的某些组织或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著活跃状态的过程指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。想一想:下列现象属于反射吗?

草履虫能够趋利避害;

含羞草的叶子被触碰后会下垂;

如果有人用针刺了你一下,你感到了疼痛;

用针刺激蛙的离体腓肠肌,肌肉会收缩。1、反射一、 神经调节的结构基础和反射——神经调节的基本方式非条件反射:条件反射:通过遗传而获得的先天性反射。如膝跳反射在生活过程中通过学习逐渐形成的后天性反射。如狗听见铃声分泌唾液条件反射是建立在非条件反射基础上,借助于一定的条件(自然的或人为的),经过一定过程形成的,条件反射大大提高了动物适应复杂环境变化的能力。条件反射需要有高级中枢(大脑皮层)的参与。小猴吮奶、小狗算数、尝梅止渴、望梅止渴2、反射的结构基础是反射弧◆反射弧反射弧结构模式图反

射

弧感受器传入神经神经中枢传出神经效应器由传入神经末梢组成。感受刺激、产生兴奋的部位,如皮肤,内脏器官。由传入神经纤维组成。将感受器的神经冲动传导到中枢神经系统。神经元群及其突触联系的集合体。分析与综合作用。一般位于脊髓、脑部由传入神经纤维组成。把神经冲动由中枢神经传导到效应器。传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体。发生应答反应。如何判断反射弧的各结构反射弧结构模式图脑脊髓中枢神经系统的组成四、神经系统的分级调节:大脑小脑脑干有维持身体平衡的中枢调节机体活动最高级中枢许多维持生命活动必要的中枢调节躯体运动的低级中枢不同的神经中枢调节某一特定的生理功能。(中央前回)

躯体运动中枢(中央后回)

躯体感觉中枢语言中枢视觉中枢听觉中枢脊髓:是脑干的延续1、脊髓中有许多神经元,形成许多神经中枢.是调节躯体运动的低级中枢2、主要有传导和反射两个方面的功能。神经系统的组成中枢神经系统周围神经系统脑脊髓大脑小脑脑干脑神经脊神经神经系统各组成部分的功能具有感觉、语言、运动等多种神经中枢,调节人体多种生理活动使运动协调、准确,维持身体平衡有专门调节心跳、呼吸、血压等人体基本生命活动的部位传导神经冲动传导神经冲动能对外界或体内的刺激产生有规律的反应,还能将对这些刺激的反应传导到大脑,是脑与躯干、内脏之间的联系通路讨论:1、成人有意识地控制排尿,婴儿却不能,二者控制排尿的神经中枢的功能有什么差别?

2、有些患者出现资料3所提到的不受意识支配的排尿情况,是哪里出现了问题?

3、这些例子说明中枢之间有什么联系? 资料分析这些例子说明低级中枢受相应的高级中枢的调节。是控制排尿的高级中枢,也就是大脑出现了问题。成人和婴儿控制排尿的初级中枢都在脊髓,但它受大脑控制。婴儿因脑的发育尚未完善,对排尿的控制能力较弱,所以排尿次数多而容易发生夜间遗尿现象。感受器传入神经效应器神经中枢传出神经排尿反射:(脊髓)(膀胱壁)上行传导束下行传导束大脑皮层神经中枢之间的联系不同的神经中枢调节某一特定的生理功能。

不同的神经中枢相互联系,相互调节。

低级中枢受高级中枢的调控。 位于人的大脑表层的大脑皮层,是整个神经系统中最高级的部位。它除了对外部世界的感知以及控制是机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。五、人脑的高级功能人脑大脑皮层(左半球)的言语区此区发生障碍,不能听懂话此区发生障碍,不会讲话此区发生障碍,不能看懂文字此区发生障碍,不会写字W区S区H区V区(人类特有、

在左半球)言语区S区:运动性失语症

(能看、能写、能听、不会讲话)H区:听觉性语言中枢

(能看、能写、能说、听不懂讲话)W区:书写语言中枢

(能看、能听、能说、不会写)V区:视觉性语言中枢

(能听、能写、能说、看不懂文字)(Write)(Sport)(Hear)(View)学习:神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程;

记忆:将获得的经验进行储存和再现;

学习与记忆相互联系,不可分割。短期记忆:神经元的活动及神经元之间的联系有关。长期记忆:与新突触的建立有关。1、调节人体生理功能的最高级中枢在( )

A.脊髓 B.大脑皮层

C.小脑 D.脑干

2、女子体操运动员在参加平衡木项目比赛时,展现了出色的身体平衡能力,其维持身体平衡的神经中枢位于( )

A.脊髓 B.脑干

C.小脑 D.下丘脑BC3、某人能读书看报,也可以写字,但就是听不懂别人说的话,这表明他的大脑受到损伤.受损伤的区域是( )

A.大脑皮层运动区

B.大脑皮层S区

C.大脑皮层内侧面某一特定区域 D.大脑皮层H区

D4、饮酒过量的人表现为语无伦次、走路不稳、呼吸急促,在①大脑、②小脑、③脑干三个结构中与此反应相对应的结构分别为( )

A.③②①

B.②①③

C.③①②

D.①②③D二、兴奋在神经纤维上的传导 实验:兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。++--图1图4图2图3abababab刺激-++神经表面电位差的实验示意图神经细胞形成静息电位及动作电位的原因静息时,[K+]外流

外正内负兴奋时,[Na+]内流

外负内正-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激静息电位:外正内负;形成原因:Na+内流;动作电位:外负内正形成原因:K+外流-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激-+--------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激----传导形式:传导特点:双向传导电信号或神经冲动或局部电流兴奋传导的详细过程分析1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:______ 2.兴奋区域的膜电位: ____________3.未兴奋区域的膜电位:_______________4.兴奋区域与未兴奋区域形成______________

这样就形成了_____________5.电流方向在膜外由____________流向_______

在膜内由______________流向___________外正内负外负内正外正内负电位差局部电流未兴奋部位兴奋部位兴奋部位未兴奋部位6.兴奋在神经纤维上的传导特点:_____________双向小结三、兴奋在神经元之间的传递 神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体只与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。 突触1、突触:突触后膜有两种:②树突膜① 细胞体膜简称胞体膜突触种类:轴突——树突

轴突——胞体图二返回A神经元 轴突兴奋神经 递质 突触小体(突触小泡)突触前膜突触间隙突触后膜突触 B神经元 兴奋或抑制 (2)传递过程神经递质:乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5—羟色胺等 单向传递电信号 电信号化学信号 兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。 原因:递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。(3)传递特点:(4)传递方式:为什么突触小体中含有较多的线粒体? 为兴奋传导或递质分泌等提供能量。兴奋的传导小结(1)④内的物质叫做 ,释放到⑤中的方式是 。这一功能主要由细胞质中的 [ ] 完成。(2)若其人身体健康,则该细胞中___(有、无 )胰岛素基因,理由是:神经递质外排②高尔基体有所有体细胞都由同一受精卵经过有丝分裂产生的,具有人的全套基因。★下图为人体神经元细胞模式图:(3)若刺激A点, 图中电流计B将偏转___次。

(4)若①中含有一致病基因,则其人的该致病基因来自其祖母的几率为______。20(5)图中CO2浓度最高的细胞器是[ ] ______,该结构的作用是为神经兴奋的传导提供_________。 线粒体①能量(6)图中的突触在传递信号时,实现了电信号→________ → ________的转换和传导,使下一个神经元_________化学信号电信号兴奋或抑制 例5.下列关于突触结构和功能的叙述中,错误的是( )

A.突触前膜与突触后膜之间有间隙

B.兴奋由电信号转变成化学信号,再转变成电信号

C.兴奋在突触处只能由前膜传向后膜

D.突触前后两个神经元的兴奋是同步的D例6.手偶然碰到针尖时产生的反应是( )

A.痛和缩手同时出现

B.先感觉到痛,接着缩列手

C.先缩手,接着感觉到痛

D.无法确定先后顺序C 例7.下图表示三个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,则能测到动作电位的位置是( )

A.a和b处 B.a、b和c处

C.b、c、d和e处 D.a、b、c、d和e处

C例8.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋

B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制

D.突触后神经元持续性抑制B

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园