人教版语文必修五第9课《说“木叶”》导学案

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修五第9课《说“木叶”》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-12 10:56:48 | ||

图片预览

文档简介

《说“木叶”》导学案导学目标知识与技能

积累古诗词名句;学习理解古诗词语言富有暗示性的特点过程与方法引导学生进行“自主·合作·探究”式的学习,培养细读深究的习惯。情感态度与价值观根据诗歌语言的特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古典诗词的能力。导学策略教学重难点1、 理解“木”与“树”,“树叶”与“木叶”,“落木”与“落叶”,“木叶”与“落木”的不同意味,了解其所造成的诗歌的意境差别;“木”在形象上的艺术特征的理解

2、 学习文章由“木叶”这一特殊意象入手分析中国古典诗歌语言富有暗示性的从小处着手的写法。教学方法诵读、提问、讲解、质疑。

学法指导“自主·合作·探究”式的学习教具准备多媒体课件PPT课时安排1课时导学要点本课作者从“木叶”说起谈论诗歌鉴赏的基本方法“言在此而意在彼”——要注意读出诗歌概念后的意味,深入浅出。引导学生真正读进去,并不是一篇十分难于理解的课文,关键在于引导,问题的科学设置。导学流程教

师

活

动学生活动个性补充

情景

导入导入新课,走近文本。

学生共同背诵杜甫《登高》诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;阐述个人对诗句的境界的感受。【教师点拨、整合】杜甫的这两句诗历来以境界阔达闻名,在极其萧飒荒凉的景象中又充满着一种浑灏奔放的气势,重要的因素是“落木”传递出了这种意境。让我们一同走进林庚的《说“木叶”》,详细探究其中的奥妙。根据教师引导初步进入作品内容……文学常识介绍2、【走近作者】林庚(多媒体补充:“清华园四大剑客”“盛唐气象”“少年精神”)3、【明确目标】多媒体展示(略)学生勾画配套资料师生互动构建新知师生互动构建新知二、 阅读文本

整体感知1、【基础自测】2、【阅读文本

整体把握】【问题投放】文题“说‘木叶’”表明了作者的论题,作者就此论题阐述了自己怎样的看法 【整合答案】作者从传统的意象“木叶”入手,论述了古代诗歌语言暗示性的特点。(板书展示本文的论述层次)说“木叶”第一部分(1~3段)列举我国古代诗歌史上的一个现象即“木叶”成为诗人钟爱的一个形象,并且形象的关键就在一个“木”字。

第二部分(4~6段)说明“木”的两个艺术特征即“含有落叶的因素”,“有颜色的暗示性”(“木叶”成为诗人钟爱的一个形象的原因)

第三部分(7段)说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

三、 析段研句

突破重难点。

【问题投放】作者在论述时,引用了大量的诗句。结合作者的诗句,体会传递的意境有什麽不同,完成问题。

① 按字义分析,“木”、“树”含义差不多,可是古人写诗为什么多用“木叶”而不用“树叶”呢?

② 古典诗歌中“树”与“木”的艺术特征、意思情味、适用场合有什么不同?

③ 说说“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的区别【教师点拨】抓关键语句,删繁就简,突出特征。通过比较发现不同,利于理解。

【整合答案】古人常借深秋季节写离人游子的愁绪,所以他们对“秋”有特殊的敏感。

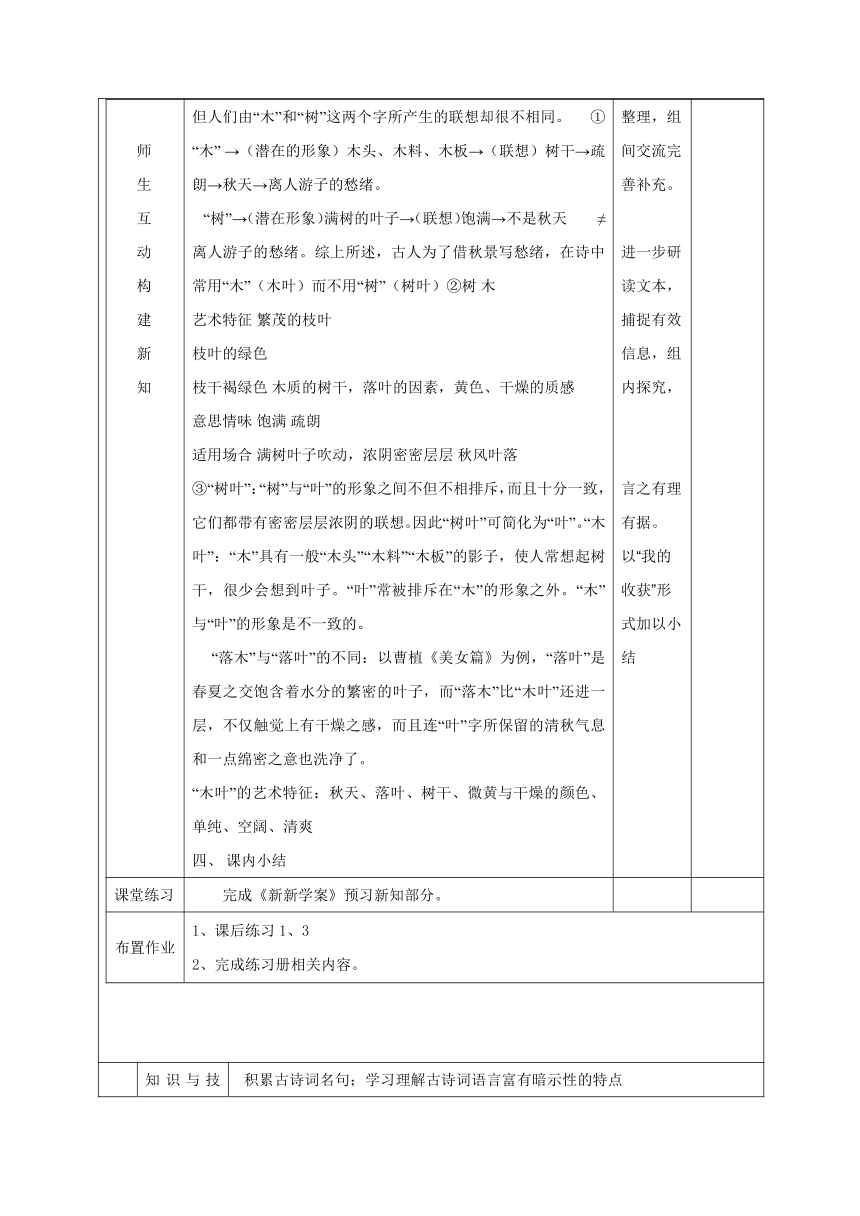

写“秋”,莫过于写叶子凋零的树木。尽管“木”与“树”含义差不多,但人们由“木”和“树”这两个字所产生的联想却很不相同。

①“木”

→(潜在的形象)木头、木料、木板→(联想)树干→疏朗→秋天→离人游子的愁绪。

“树”→(潜在形象)满树的叶子→(联想)饱满→不是秋天

≠离人游子的愁绪。综上所述,古人为了借秋景写愁绪,在诗中常用“木”(木叶)而不用“树”(树叶)②树 木

艺术特征 繁茂的枝叶

枝叶的绿色

枝干褐绿色 木质的树干,落叶的因素,黄色、干燥的质感意思情味 饱满 疏朗

适用场合 满树叶子吹动,浓阴密密层层 秋风叶落③“树叶”:“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。“木叶”:“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象是不一致的。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“木叶”的艺术特征:秋天、落叶、树干、微黄与干燥的颜色、单纯、空阔、清爽四、 课内小结

运用工具书自行解决识记字词自己积累阅读文本,抓住关键语句。思考讨论并作出回答。观看幻灯片圈画有关诗句,小组合作研讨。逐段进行整合。小组内归纳整理,组间交流完善补充。

进一步研读文本,捕捉有效信息,组内探究,言之有理有据。以“我的收获”形式加以小结课堂练习完成《新新学案》预习新知部分。布置作业1、课后练习1、32、完成练习册相关内容。

导学目标

知识与技能

积累古诗词名句;学习理解古诗词语言富有暗示性的特点

过程与方法

引导学生进行“自主·合作·探究”式的学习,培养细读深究的习惯。

情感态度与价值观

根据诗歌语言的特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古典诗词的能力。

导学策略

教学重难点

1、 理解“木”与“树”,“树叶”与“木叶”,“落木”与“落叶”,“木叶”与“落木”的不同意味,了解其所造成的诗歌的意境差别;“木”在形象上的艺术特征的理解

2、 学习文章由“木叶”这一特殊意象入手分析中国古典诗歌语言富有暗示性的从小处着手的写法。

教学方法

诵读、提问、讲解、质疑。

学法指导

“自主·合作·探究”式的学习

教具准备

多媒体课件PPT

课时安排

1课时

导学要点

本课作者从“木叶”说起谈论诗歌鉴赏的基本方法“言在此而意在彼”——要注意读出诗歌概念后的意味,深入浅出。引导学生真正读进去,并不是一篇十分难于理解的课文,关键在于引导,问题的科学设置。

导学流程

教

师

活

动

学生活动

个性补充

情景

导入

导入新课,走近文本。

学生共同背诵杜甫《登高》诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;阐述个人对诗句的境界的感受。【教师点拨、整合】杜甫的这两句诗历来以境界阔达闻名,在极其萧飒荒凉的景象中又充满着一种浑灏奔放的气势,重要的因素是“落木”传递出了这种意境。让我们一同走进林庚的《说“木叶”》,详细探究其中的奥妙。

根据教师引导初步进入作品内容……

文学常识介绍

2、【走近作者】林庚(多媒体补充:“清华园四大剑客”“盛唐气象”“少年精神”)3、【明确目标】多媒体展示(略)

学生勾画配套资料

师生互动构建新知师生互动构建新知

二、 阅读文本

整体感知1、【基础自测】2、【阅读文本

整体把握】【问题投放】文题“说‘木叶’”表明了作者的论题,作者就此论题阐述了自己怎样的看法 【整合答案】作者从传统的意象“木叶”入手,论述了古代诗歌语言暗示性的特点。(板书展示本文的论述层次)说“木叶”第一部分(1~3段)列举我国古代诗歌史上的一个现象即“木叶”成为诗人钟爱的一个形象,并且形象的关键就在一个“木”字。

第二部分(4~6段)说明“木”的两个艺术特征即“含有落叶的因素”,“有颜色的暗示性”(“木叶”成为诗人钟爱的一个形象的原因)

第三部分(7段)说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

三、 析段研句

突破重难点。

【问题投放】作者在论述时,引用了大量的诗句。结合作者的诗句,体会传递的意境有什麽不同,完成问题。

① 按字义分析,“木”、“树”含义差不多,可是古人写诗为什么多用“木叶”而不用“树叶”呢?

② 古典诗歌中“树”与“木”的艺术特征、意思情味、适用场合有什么不同?

③ 说说“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的区别【教师点拨】抓关键语句,删繁就简,突出特征。通过比较发现不同,利于理解。

【整合答案】古人常借深秋季节写离人游子的愁绪,所以他们对“秋”有特殊的敏感。

写“秋”,莫过于写叶子凋零的树木。尽管“木”与“树”含义差不多,但人们由“木”和“树”这两个字所产生的联想却很不相同。

①“木”

→(潜在的形象)木头、木料、木板→(联想)树干→疏朗→秋天→离人游子的愁绪。

“树”→(潜在形象)满树的叶子→(联想)饱满→不是秋天

≠离人游子的愁绪。综上所述,古人为了借秋景写愁绪,在诗中常用“木”(木叶)而不用“树”(树叶)②树 木

艺术特征 繁茂的枝叶

枝叶的绿色

枝干褐绿色 木质的树干,落叶的因素,黄色、干燥的质感意思情味 饱满 疏朗

适用场合 满树叶子吹动,浓阴密密层层 秋风叶落③“树叶”:“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。“木叶”:“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象是不一致的。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“木叶”的艺术特征:秋天、落叶、树干、微黄与干燥的颜色、单纯、空阔、清爽四、 课内小结

运用工具书自行解决识记字词自己积累阅读文本,抓住关键语句。思考讨论并作出回答。观看幻灯片圈画有关诗句,小组合作研讨。逐段进行整合。小组内归纳整理,组间交流完善补充。

进一步研读文本,捕捉有效信息,组内探究,言之有理有据。以“我的收获”形式加以小结

课堂练习

完成《新新学案》预习新知部分。

布置作业

1、课后练习1、32、完成练习册相关内容。

积累古诗词名句;学习理解古诗词语言富有暗示性的特点过程与方法引导学生进行“自主·合作·探究”式的学习,培养细读深究的习惯。情感态度与价值观根据诗歌语言的特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古典诗词的能力。导学策略教学重难点1、 理解“木”与“树”,“树叶”与“木叶”,“落木”与“落叶”,“木叶”与“落木”的不同意味,了解其所造成的诗歌的意境差别;“木”在形象上的艺术特征的理解

2、 学习文章由“木叶”这一特殊意象入手分析中国古典诗歌语言富有暗示性的从小处着手的写法。教学方法诵读、提问、讲解、质疑。

学法指导“自主·合作·探究”式的学习教具准备多媒体课件PPT课时安排1课时导学要点本课作者从“木叶”说起谈论诗歌鉴赏的基本方法“言在此而意在彼”——要注意读出诗歌概念后的意味,深入浅出。引导学生真正读进去,并不是一篇十分难于理解的课文,关键在于引导,问题的科学设置。导学流程教

师

活

动学生活动个性补充

情景

导入导入新课,走近文本。

学生共同背诵杜甫《登高》诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;阐述个人对诗句的境界的感受。【教师点拨、整合】杜甫的这两句诗历来以境界阔达闻名,在极其萧飒荒凉的景象中又充满着一种浑灏奔放的气势,重要的因素是“落木”传递出了这种意境。让我们一同走进林庚的《说“木叶”》,详细探究其中的奥妙。根据教师引导初步进入作品内容……文学常识介绍2、【走近作者】林庚(多媒体补充:“清华园四大剑客”“盛唐气象”“少年精神”)3、【明确目标】多媒体展示(略)学生勾画配套资料师生互动构建新知师生互动构建新知二、 阅读文本

整体感知1、【基础自测】2、【阅读文本

整体把握】【问题投放】文题“说‘木叶’”表明了作者的论题,作者就此论题阐述了自己怎样的看法 【整合答案】作者从传统的意象“木叶”入手,论述了古代诗歌语言暗示性的特点。(板书展示本文的论述层次)说“木叶”第一部分(1~3段)列举我国古代诗歌史上的一个现象即“木叶”成为诗人钟爱的一个形象,并且形象的关键就在一个“木”字。

第二部分(4~6段)说明“木”的两个艺术特征即“含有落叶的因素”,“有颜色的暗示性”(“木叶”成为诗人钟爱的一个形象的原因)

第三部分(7段)说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

三、 析段研句

突破重难点。

【问题投放】作者在论述时,引用了大量的诗句。结合作者的诗句,体会传递的意境有什麽不同,完成问题。

① 按字义分析,“木”、“树”含义差不多,可是古人写诗为什么多用“木叶”而不用“树叶”呢?

② 古典诗歌中“树”与“木”的艺术特征、意思情味、适用场合有什么不同?

③ 说说“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的区别【教师点拨】抓关键语句,删繁就简,突出特征。通过比较发现不同,利于理解。

【整合答案】古人常借深秋季节写离人游子的愁绪,所以他们对“秋”有特殊的敏感。

写“秋”,莫过于写叶子凋零的树木。尽管“木”与“树”含义差不多,但人们由“木”和“树”这两个字所产生的联想却很不相同。

①“木”

→(潜在的形象)木头、木料、木板→(联想)树干→疏朗→秋天→离人游子的愁绪。

“树”→(潜在形象)满树的叶子→(联想)饱满→不是秋天

≠离人游子的愁绪。综上所述,古人为了借秋景写愁绪,在诗中常用“木”(木叶)而不用“树”(树叶)②树 木

艺术特征 繁茂的枝叶

枝叶的绿色

枝干褐绿色 木质的树干,落叶的因素,黄色、干燥的质感意思情味 饱满 疏朗

适用场合 满树叶子吹动,浓阴密密层层 秋风叶落③“树叶”:“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。“木叶”:“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象是不一致的。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“木叶”的艺术特征:秋天、落叶、树干、微黄与干燥的颜色、单纯、空阔、清爽四、 课内小结

运用工具书自行解决识记字词自己积累阅读文本,抓住关键语句。思考讨论并作出回答。观看幻灯片圈画有关诗句,小组合作研讨。逐段进行整合。小组内归纳整理,组间交流完善补充。

进一步研读文本,捕捉有效信息,组内探究,言之有理有据。以“我的收获”形式加以小结课堂练习完成《新新学案》预习新知部分。布置作业1、课后练习1、32、完成练习册相关内容。

导学目标

知识与技能

积累古诗词名句;学习理解古诗词语言富有暗示性的特点

过程与方法

引导学生进行“自主·合作·探究”式的学习,培养细读深究的习惯。

情感态度与价值观

根据诗歌语言的特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古典诗词的能力。

导学策略

教学重难点

1、 理解“木”与“树”,“树叶”与“木叶”,“落木”与“落叶”,“木叶”与“落木”的不同意味,了解其所造成的诗歌的意境差别;“木”在形象上的艺术特征的理解

2、 学习文章由“木叶”这一特殊意象入手分析中国古典诗歌语言富有暗示性的从小处着手的写法。

教学方法

诵读、提问、讲解、质疑。

学法指导

“自主·合作·探究”式的学习

教具准备

多媒体课件PPT

课时安排

1课时

导学要点

本课作者从“木叶”说起谈论诗歌鉴赏的基本方法“言在此而意在彼”——要注意读出诗歌概念后的意味,深入浅出。引导学生真正读进去,并不是一篇十分难于理解的课文,关键在于引导,问题的科学设置。

导学流程

教

师

活

动

学生活动

个性补充

情景

导入

导入新课,走近文本。

学生共同背诵杜甫《登高》诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;阐述个人对诗句的境界的感受。【教师点拨、整合】杜甫的这两句诗历来以境界阔达闻名,在极其萧飒荒凉的景象中又充满着一种浑灏奔放的气势,重要的因素是“落木”传递出了这种意境。让我们一同走进林庚的《说“木叶”》,详细探究其中的奥妙。

根据教师引导初步进入作品内容……

文学常识介绍

2、【走近作者】林庚(多媒体补充:“清华园四大剑客”“盛唐气象”“少年精神”)3、【明确目标】多媒体展示(略)

学生勾画配套资料

师生互动构建新知师生互动构建新知

二、 阅读文本

整体感知1、【基础自测】2、【阅读文本

整体把握】【问题投放】文题“说‘木叶’”表明了作者的论题,作者就此论题阐述了自己怎样的看法 【整合答案】作者从传统的意象“木叶”入手,论述了古代诗歌语言暗示性的特点。(板书展示本文的论述层次)说“木叶”第一部分(1~3段)列举我国古代诗歌史上的一个现象即“木叶”成为诗人钟爱的一个形象,并且形象的关键就在一个“木”字。

第二部分(4~6段)说明“木”的两个艺术特征即“含有落叶的因素”,“有颜色的暗示性”(“木叶”成为诗人钟爱的一个形象的原因)

第三部分(7段)说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

三、 析段研句

突破重难点。

【问题投放】作者在论述时,引用了大量的诗句。结合作者的诗句,体会传递的意境有什麽不同,完成问题。

① 按字义分析,“木”、“树”含义差不多,可是古人写诗为什么多用“木叶”而不用“树叶”呢?

② 古典诗歌中“树”与“木”的艺术特征、意思情味、适用场合有什么不同?

③ 说说“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的区别【教师点拨】抓关键语句,删繁就简,突出特征。通过比较发现不同,利于理解。

【整合答案】古人常借深秋季节写离人游子的愁绪,所以他们对“秋”有特殊的敏感。

写“秋”,莫过于写叶子凋零的树木。尽管“木”与“树”含义差不多,但人们由“木”和“树”这两个字所产生的联想却很不相同。

①“木”

→(潜在的形象)木头、木料、木板→(联想)树干→疏朗→秋天→离人游子的愁绪。

“树”→(潜在形象)满树的叶子→(联想)饱满→不是秋天

≠离人游子的愁绪。综上所述,古人为了借秋景写愁绪,在诗中常用“木”(木叶)而不用“树”(树叶)②树 木

艺术特征 繁茂的枝叶

枝叶的绿色

枝干褐绿色 木质的树干,落叶的因素,黄色、干燥的质感意思情味 饱满 疏朗

适用场合 满树叶子吹动,浓阴密密层层 秋风叶落③“树叶”:“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。“木叶”:“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象是不一致的。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“木叶”的艺术特征:秋天、落叶、树干、微黄与干燥的颜色、单纯、空阔、清爽四、 课内小结

运用工具书自行解决识记字词自己积累阅读文本,抓住关键语句。思考讨论并作出回答。观看幻灯片圈画有关诗句,小组合作研讨。逐段进行整合。小组内归纳整理,组间交流完善补充。

进一步研读文本,捕捉有效信息,组内探究,言之有理有据。以“我的收获”形式加以小结

课堂练习

完成《新新学案》预习新知部分。

布置作业

1、课后练习1、32、完成练习册相关内容。