5.2 人民教育事业的发展 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2 人民教育事业的发展 (共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-16 16:53:59 | ||

图片预览

文档简介

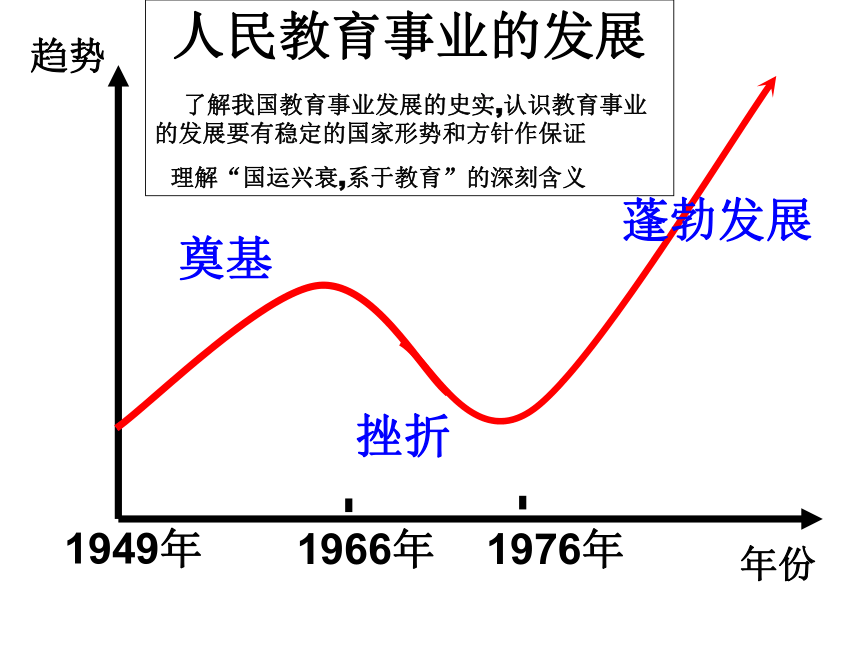

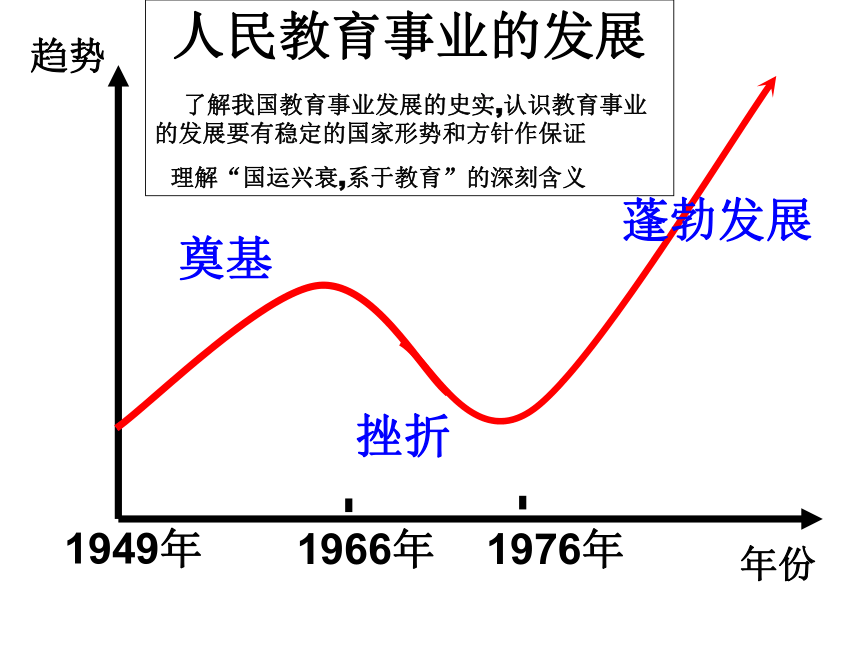

课件33张PPT。1966年1976年1949年趋势年份奠基挫折蓬勃发展人民教育事业的发展

了解我国教育事业发展的史实,认识教育事业的发展要有稳定的国家形势和方针作保证

理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义本课概述 新中国成立后,确立社会主义教育方向,建立社会主义教育事业。文革十年教育事业遭到重大打击,教育质量大幅下降,民族文化素质下降。进入新时期确立包括拨乱反正、三个面向、教育优先发展战略、科教兴国及教育立法等有力措施,使教育事业迅速走上健康发展的轨迹,培养了大批高素质的社会主义建设人才,为我国社会主义市场经济的发展和社会的全面进步奠定了坚实基础。

顺利完成了从半殖民地半封建教育向社会主义教育的转变,确立了社会主义的新型教育制度;使数千万工农干部、劳模、产业工人受到比较正规的中等和高等教育。⑵意义:②学校优先录取工农子女入学①开展扫盲和工农识字教育⑴措施向工农和工农子女“开门”2.重要内容:是民族的、科学的、大众的文化教育。一、社会主义教育事业的兴办1.新中国文化教育方针:3.新中国教育的性质(1954年宪法):为人民大众服务 4.人民教育方针的制定(1957):

使受教育者在德、智、体方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

5.措施:两种教育和两种劳动制度;办学体制上多种形式办学方针6.初期教育成就:到1965年初步形成较完整的国民教育体系;奠定教育持续发展的基础,培养大批经济建设的新生骨干力量。

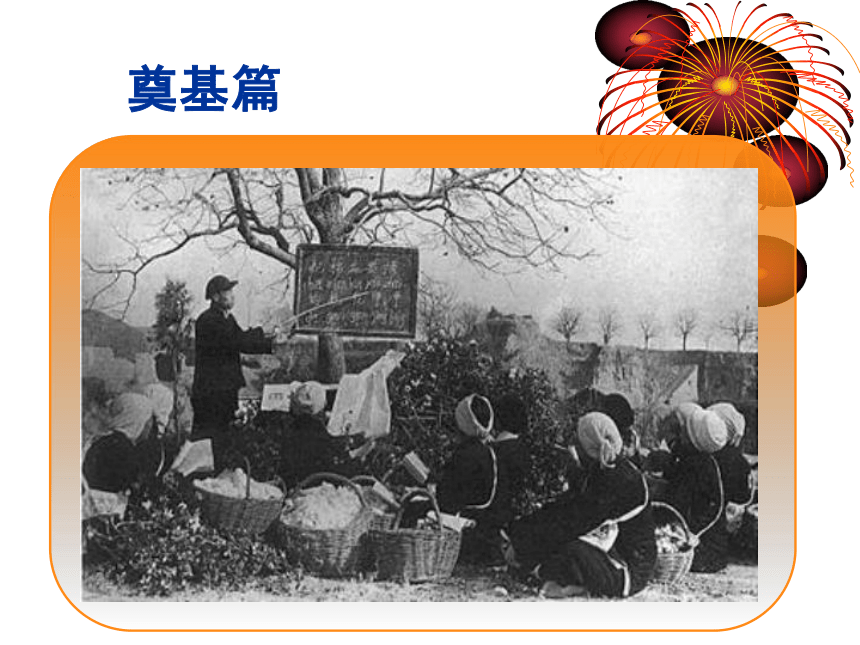

识字是终身学习的关键,是民主和公民社会的基础工具,是社会和经济发展的先决条件,更是最基本的人权。1966年起,每年9月8日为国际扫盲日 奠基篇联合国教科文组织提出:奠基篇(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)奠基篇年均扫盲604.3万人 新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较——《千秋基业 壮丽诗篇——共和国教育50年 》

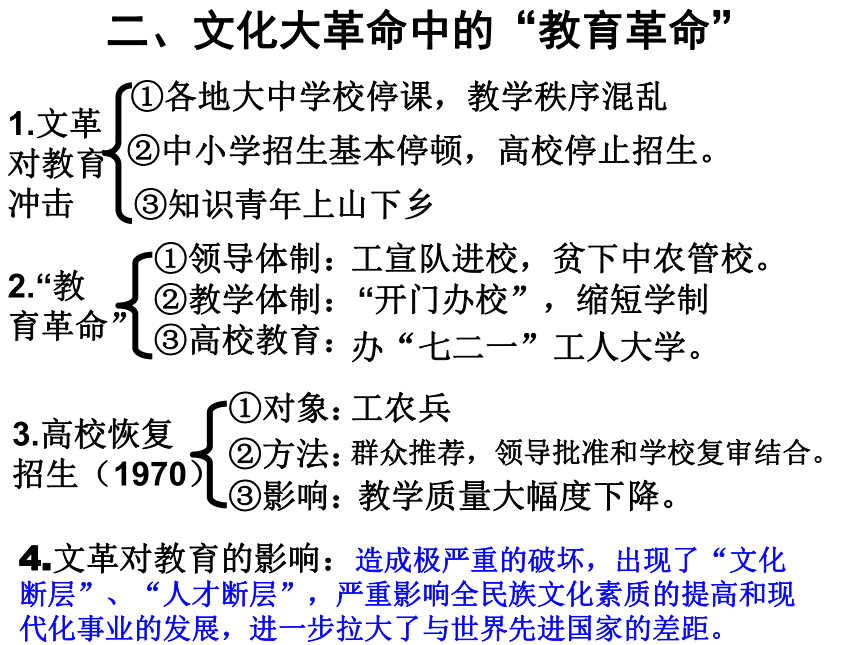

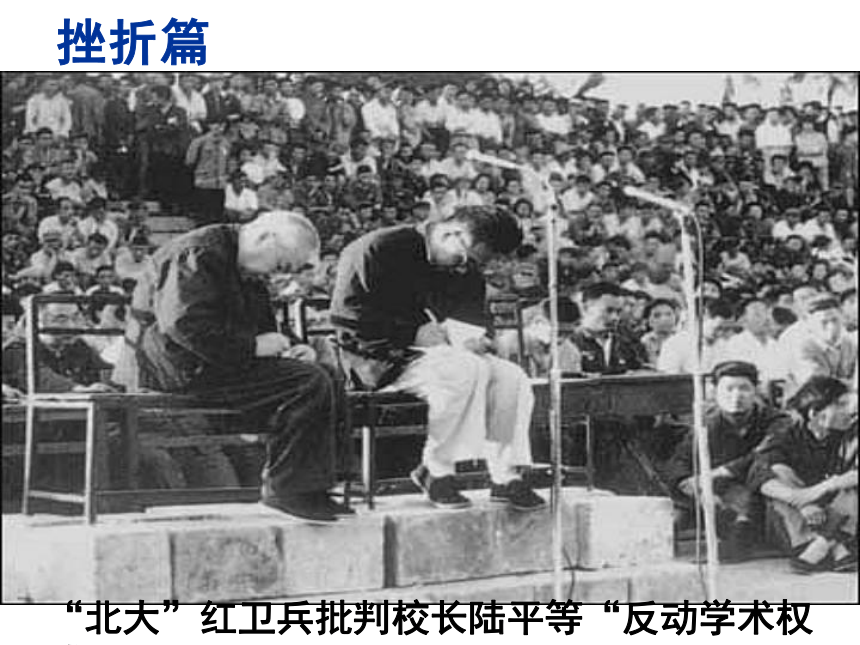

(教育部部长 陈至立 1999年) 奠基篇北京工农速成中学学生在学习劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习 采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习办“七二一”工人大学。③高校教育:“开门办校”,缩短学制②教学体制:工宣队进校,贫下中农管校。2.“教育革命”1.文革对教育冲击①领导体制:③知识青年上山下乡①各地大中学校停课,教学秩序混乱②中小学招生基本停顿,高校停止招生。二、文化大革命中的“教育革命”教学质量大幅度下降。③影响:群众推荐,领导批准和学校复审结合。②方法:工农兵3.高校恢复招生(1970)①对象:4.文革对教育的影响:造成极严重的破坏,出现了“文化断层”、“人才断层”,严重影响全民族文化素质的提高和现代化事业的发展,进一步拉大了与世界先进国家的差距。“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 挫折篇清华大学红卫兵批斗“反动学术权威” 挫折篇毛主席,你是我的偶像——一个毛的超级FAN挫折篇挫折篇三、教育事业的蓬勃发展⑴教育界拨乱反正 ⑵新时期教育发展的方针和战略 ⑶教育立法 1.原因?1977年冬高考制度恢复后的第一次考试 “科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。百年大计,教育为本。教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”国运兴衰,系于教育结合历史和现实说明

“国运兴衰,系于教育”

目标:义务教育为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的

社会主义建设者和接班人奠定基础。

——《中华人民共和国义务教育法》(2006年修订)

成就:基本普及了九年义务教育,基本扫除了

青壮年文盲。

发展篇苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。 广东省第一所希望小学——五华县畲维希望小学,地处五华县转水镇,建筑面积1172平方米,1993年竣工。 高等教育的发展成就:初步形成了多种层次、多种形式、学科门类基本

齐全的高等教育体系。

目标:高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力

的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义

现代化建设。

——《高等教育法》发展篇阅读《1957-1997年中国高等教育发展对照表》④对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?回答:①1957-1960年高校数量显著增多,原因是什么?②1960-1971年高校数量大幅度减少,原因又是什么?③1971-1997年高校数量又大幅度增加,原因何在?“教育大跃进”造成。“文化大革命”的影响。国家对教育工作进行拨乱反正。推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持科教兴国战略,优先发展教育事业。必须重视教育和按教育规律办事。 当代中国教育存在哪些问题?畅所欲言对此你有何建议?

发展篇77级学生说的最多的一句话:“高考改变了我一生的命运。”校园中最流行的口号是:全国流行的口号:“团结起来,振兴中华”(北大学子)“从我做起,从现在做起。”(清华学子)把失去的光阴夺回来! 例如:教育投入总量不足(1990年,中国的教育经费占国民经济生产总值的3%,1995年下降到2.44%,而1995年世界平均教育经费占国民经济生产总值为4.9% ,1999年回升到2.78%。2003年中国教育经费占GDP3.41 %);义务教育资金严重短缺;义务教育在不同地区的发展不平衡;义务教育阶段的学生(尤其是女生)辍学率较高;教育师资队伍质量不高,待遇低;高考制度一考定终生(对于学生长达12年的学习来说,最后起决定作用的就是那一次考试、一张试卷)等等。文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)奠基篇三、教育事业的发展㈠科教兴国战略的提出1、教育界拨乱反正时间:文革后标志:恢复高考2、教育体制改革⑴1983年邓小平提出三个面向⑵1987年十三大教育成为优先发展的目标3、科教兴国战略(1995)⑴背景:⑵意义:教育在推动经济和社会进步中的作用日益突出是应对时代挑战和中国现代化建设实际需要作出的重大战略决策。结合历史和现实说明“国运兴衰,系于教育”1.从世界历史的角度看

2.从中国历史的角度看

3.从现实形势看综合国力的竞争是生产力的竞争,科技是第一生产力,科技发展取决于劳动者素质和人才的培养,而教育是培养人才的基地。邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)1、新中国成立后,教育面临的首要问题是

A. 制定新的教育方针 B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度” D. 培养少数民族干部

2、中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB3、以法律形式正式将新中国教育为人民大众服务性质确定下来的是

A、1957年2月《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 B、1954年9月《中华人民共和国宪法》

C、《中国人民政治协商会议共同纲领》 D、《为人民服务》

4、建国初期科技发展的原因不包括

A、海外留学人员大量回国,投身国内建设 B、国家大力培养科技人才 C、国家明确提出科教兴国战略 D、1956年,成立科学规划委员会,在全国范围内掀起一个“向科学进军”的热潮BC5、实施科教兴国的理论基础是

A、科学技术是第一生产力 B、百花齐放、百家争鸣 C、向科学进军 D、尊重知识,尊重人才

6.下列措施可以认为是中国现代化根本大计的是

A.以经济建设为中心 B.坚持改革开放

C.坚持多党合作民主协商的政治制度 D.把教育放在优先发展的战略位置AB7.新中国成立初期,对旧教育制度的改造措施不包括

A.创建人民教育制度 B.收回教育主权 C.改革学制 D.实行义务教育D8、为解决贫困地区和贫困家庭失学儿童问题,国家实施了

A.希望工程 B.国家贫困地区义务教育工程 C.西部工程 D.五个一工程B

了解我国教育事业发展的史实,认识教育事业的发展要有稳定的国家形势和方针作保证

理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义本课概述 新中国成立后,确立社会主义教育方向,建立社会主义教育事业。文革十年教育事业遭到重大打击,教育质量大幅下降,民族文化素质下降。进入新时期确立包括拨乱反正、三个面向、教育优先发展战略、科教兴国及教育立法等有力措施,使教育事业迅速走上健康发展的轨迹,培养了大批高素质的社会主义建设人才,为我国社会主义市场经济的发展和社会的全面进步奠定了坚实基础。

顺利完成了从半殖民地半封建教育向社会主义教育的转变,确立了社会主义的新型教育制度;使数千万工农干部、劳模、产业工人受到比较正规的中等和高等教育。⑵意义:②学校优先录取工农子女入学①开展扫盲和工农识字教育⑴措施向工农和工农子女“开门”2.重要内容:是民族的、科学的、大众的文化教育。一、社会主义教育事业的兴办1.新中国文化教育方针:3.新中国教育的性质(1954年宪法):为人民大众服务 4.人民教育方针的制定(1957):

使受教育者在德、智、体方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

5.措施:两种教育和两种劳动制度;办学体制上多种形式办学方针6.初期教育成就:到1965年初步形成较完整的国民教育体系;奠定教育持续发展的基础,培养大批经济建设的新生骨干力量。

识字是终身学习的关键,是民主和公民社会的基础工具,是社会和经济发展的先决条件,更是最基本的人权。1966年起,每年9月8日为国际扫盲日 奠基篇联合国教科文组织提出:奠基篇(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)奠基篇年均扫盲604.3万人 新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较——《千秋基业 壮丽诗篇——共和国教育50年 》

(教育部部长 陈至立 1999年) 奠基篇北京工农速成中学学生在学习劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习 采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习办“七二一”工人大学。③高校教育:“开门办校”,缩短学制②教学体制:工宣队进校,贫下中农管校。2.“教育革命”1.文革对教育冲击①领导体制:③知识青年上山下乡①各地大中学校停课,教学秩序混乱②中小学招生基本停顿,高校停止招生。二、文化大革命中的“教育革命”教学质量大幅度下降。③影响:群众推荐,领导批准和学校复审结合。②方法:工农兵3.高校恢复招生(1970)①对象:4.文革对教育的影响:造成极严重的破坏,出现了“文化断层”、“人才断层”,严重影响全民族文化素质的提高和现代化事业的发展,进一步拉大了与世界先进国家的差距。“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 挫折篇清华大学红卫兵批斗“反动学术权威” 挫折篇毛主席,你是我的偶像——一个毛的超级FAN挫折篇挫折篇三、教育事业的蓬勃发展⑴教育界拨乱反正 ⑵新时期教育发展的方针和战略 ⑶教育立法 1.原因?1977年冬高考制度恢复后的第一次考试 “科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。百年大计,教育为本。教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”国运兴衰,系于教育结合历史和现实说明

“国运兴衰,系于教育”

目标:义务教育为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的

社会主义建设者和接班人奠定基础。

——《中华人民共和国义务教育法》(2006年修订)

成就:基本普及了九年义务教育,基本扫除了

青壮年文盲。

发展篇苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。 广东省第一所希望小学——五华县畲维希望小学,地处五华县转水镇,建筑面积1172平方米,1993年竣工。 高等教育的发展成就:初步形成了多种层次、多种形式、学科门类基本

齐全的高等教育体系。

目标:高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力

的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义

现代化建设。

——《高等教育法》发展篇阅读《1957-1997年中国高等教育发展对照表》④对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?回答:①1957-1960年高校数量显著增多,原因是什么?②1960-1971年高校数量大幅度减少,原因又是什么?③1971-1997年高校数量又大幅度增加,原因何在?“教育大跃进”造成。“文化大革命”的影响。国家对教育工作进行拨乱反正。推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持科教兴国战略,优先发展教育事业。必须重视教育和按教育规律办事。 当代中国教育存在哪些问题?畅所欲言对此你有何建议?

发展篇77级学生说的最多的一句话:“高考改变了我一生的命运。”校园中最流行的口号是:全国流行的口号:“团结起来,振兴中华”(北大学子)“从我做起,从现在做起。”(清华学子)把失去的光阴夺回来! 例如:教育投入总量不足(1990年,中国的教育经费占国民经济生产总值的3%,1995年下降到2.44%,而1995年世界平均教育经费占国民经济生产总值为4.9% ,1999年回升到2.78%。2003年中国教育经费占GDP3.41 %);义务教育资金严重短缺;义务教育在不同地区的发展不平衡;义务教育阶段的学生(尤其是女生)辍学率较高;教育师资队伍质量不高,待遇低;高考制度一考定终生(对于学生长达12年的学习来说,最后起决定作用的就是那一次考试、一张试卷)等等。文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)奠基篇三、教育事业的发展㈠科教兴国战略的提出1、教育界拨乱反正时间:文革后标志:恢复高考2、教育体制改革⑴1983年邓小平提出三个面向⑵1987年十三大教育成为优先发展的目标3、科教兴国战略(1995)⑴背景:⑵意义:教育在推动经济和社会进步中的作用日益突出是应对时代挑战和中国现代化建设实际需要作出的重大战略决策。结合历史和现实说明“国运兴衰,系于教育”1.从世界历史的角度看

2.从中国历史的角度看

3.从现实形势看综合国力的竞争是生产力的竞争,科技是第一生产力,科技发展取决于劳动者素质和人才的培养,而教育是培养人才的基地。邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)1、新中国成立后,教育面临的首要问题是

A. 制定新的教育方针 B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度” D. 培养少数民族干部

2、中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB3、以法律形式正式将新中国教育为人民大众服务性质确定下来的是

A、1957年2月《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 B、1954年9月《中华人民共和国宪法》

C、《中国人民政治协商会议共同纲领》 D、《为人民服务》

4、建国初期科技发展的原因不包括

A、海外留学人员大量回国,投身国内建设 B、国家大力培养科技人才 C、国家明确提出科教兴国战略 D、1956年,成立科学规划委员会,在全国范围内掀起一个“向科学进军”的热潮BC5、实施科教兴国的理论基础是

A、科学技术是第一生产力 B、百花齐放、百家争鸣 C、向科学进军 D、尊重知识,尊重人才

6.下列措施可以认为是中国现代化根本大计的是

A.以经济建设为中心 B.坚持改革开放

C.坚持多党合作民主协商的政治制度 D.把教育放在优先发展的战略位置AB7.新中国成立初期,对旧教育制度的改造措施不包括

A.创建人民教育制度 B.收回教育主权 C.改革学制 D.实行义务教育D8、为解决贫困地区和贫困家庭失学儿童问题,国家实施了

A.希望工程 B.国家贫困地区义务教育工程 C.西部工程 D.五个一工程B

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史