2.1荒漠化的防治——以我国西北地区为例 课件

文档属性

| 名称 | 2.1荒漠化的防治——以我国西北地区为例 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-11-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

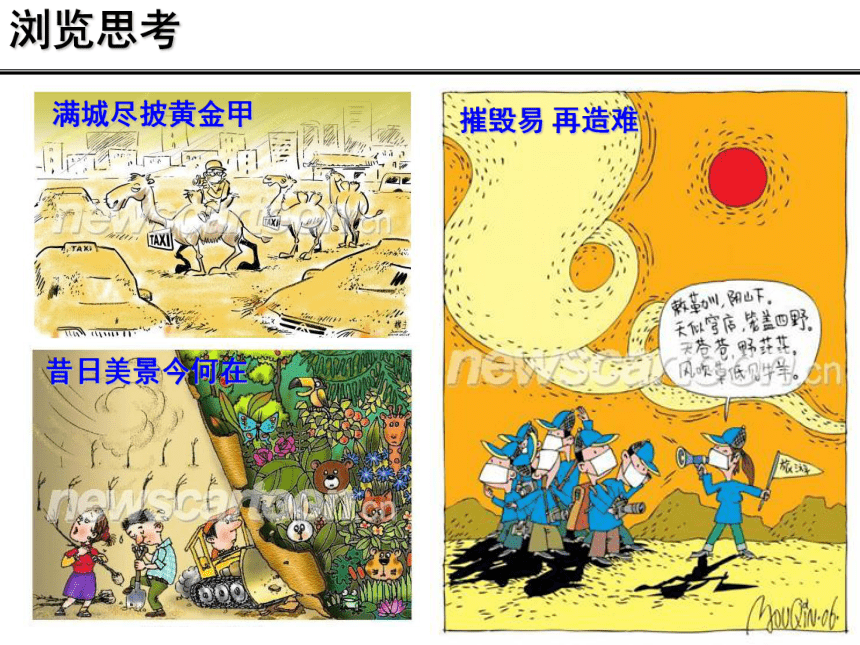

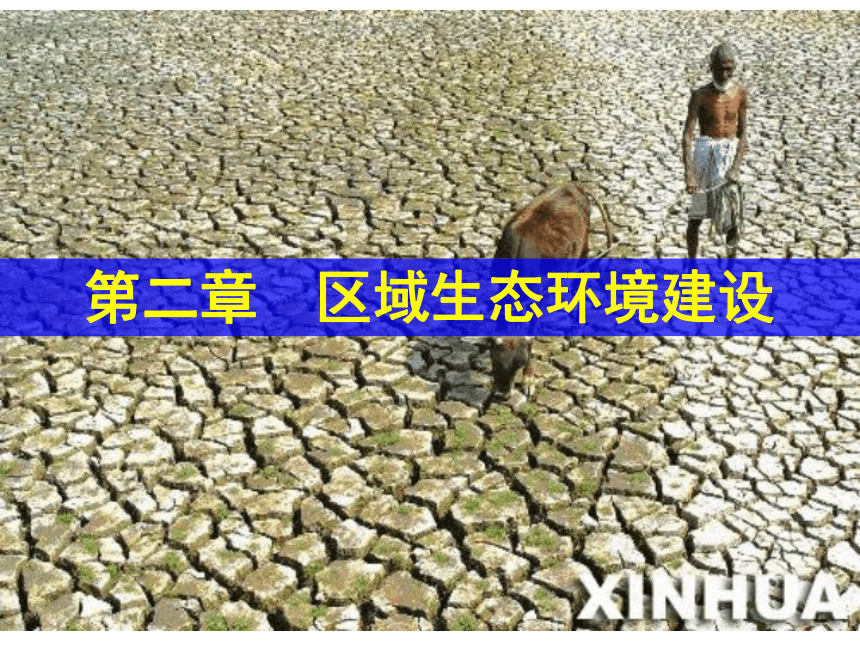

课件41张PPT。浏览思考满城尽披黄金甲昔日美景今何在摧毁易 再造难第二章 区域生态环境建设环境问题环境污染

生态破坏土地荒漠化

水土流失

森林面积减少

生物多样性锐减工业三废(废水、

废气、废渣)

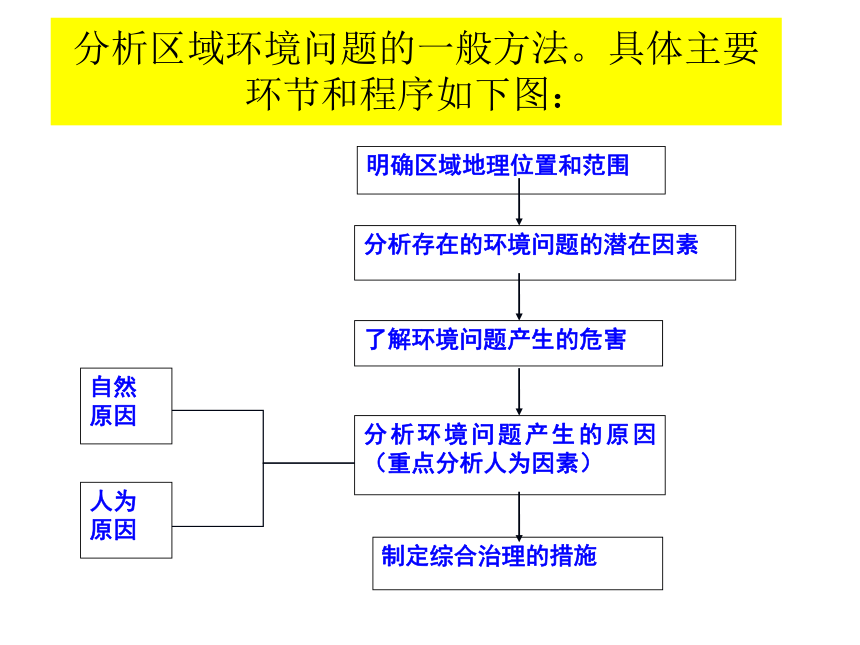

光、噪声、电磁波、辐射等不同区域,主要的生态问题是不同的(区域性)分析区域环境问题的一般方法。具体主要环节和程序如下图: 第一节 荒漠化的防治

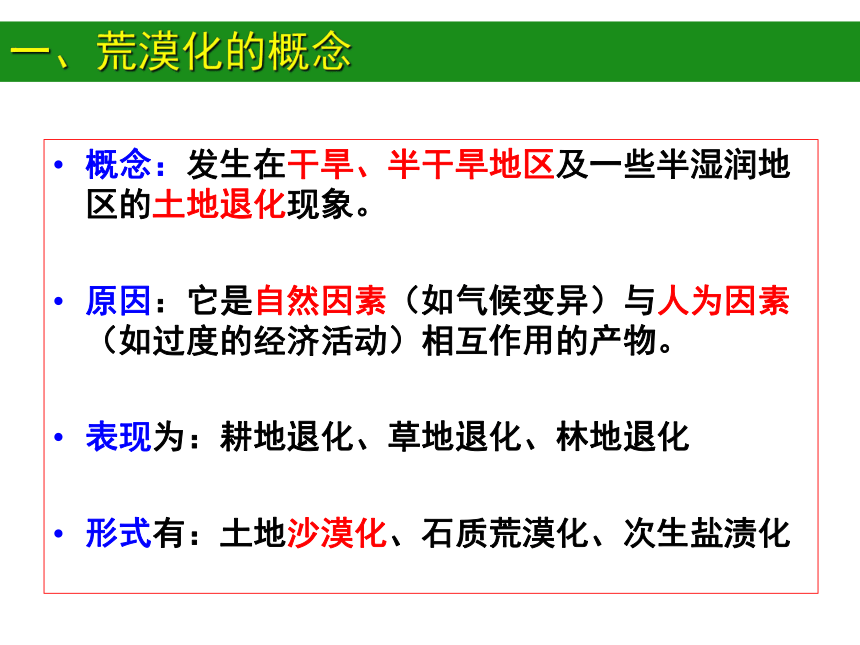

——以我国西北地区为例概念:发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化现象。

原因:它是自然因素(如气候变异)与人为因素(如过度的经济活动)相互作用的产物。

表现为:耕地退化、草地退化、林地退化

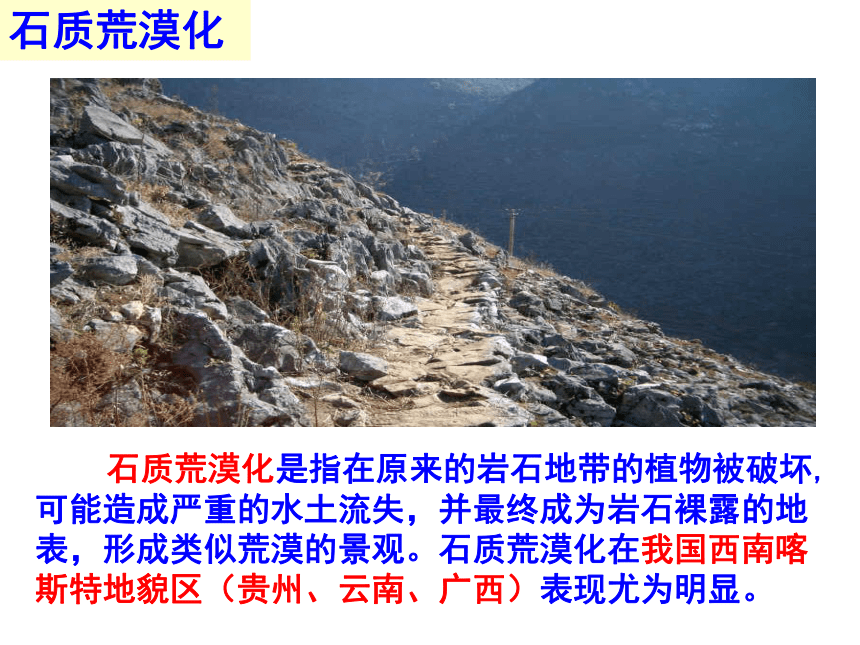

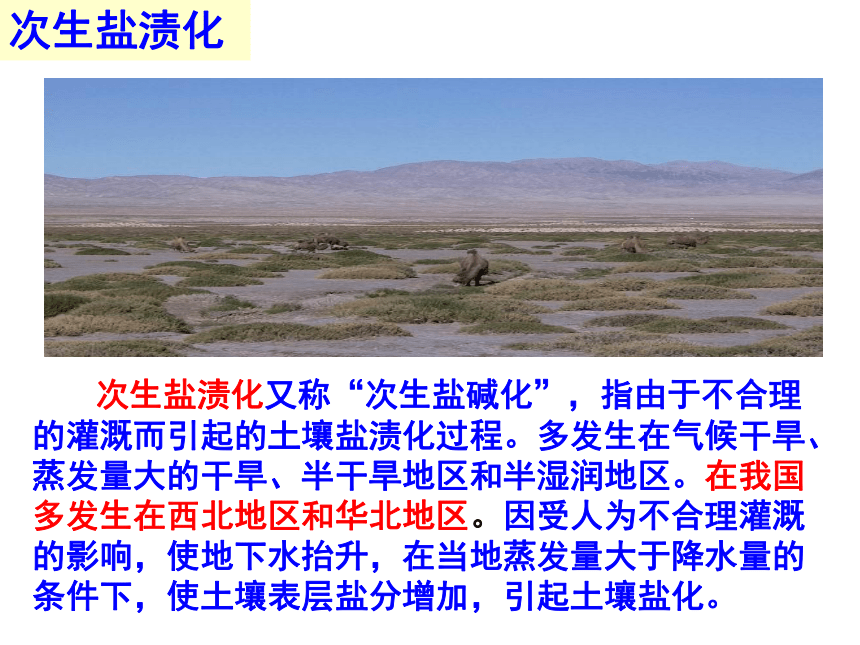

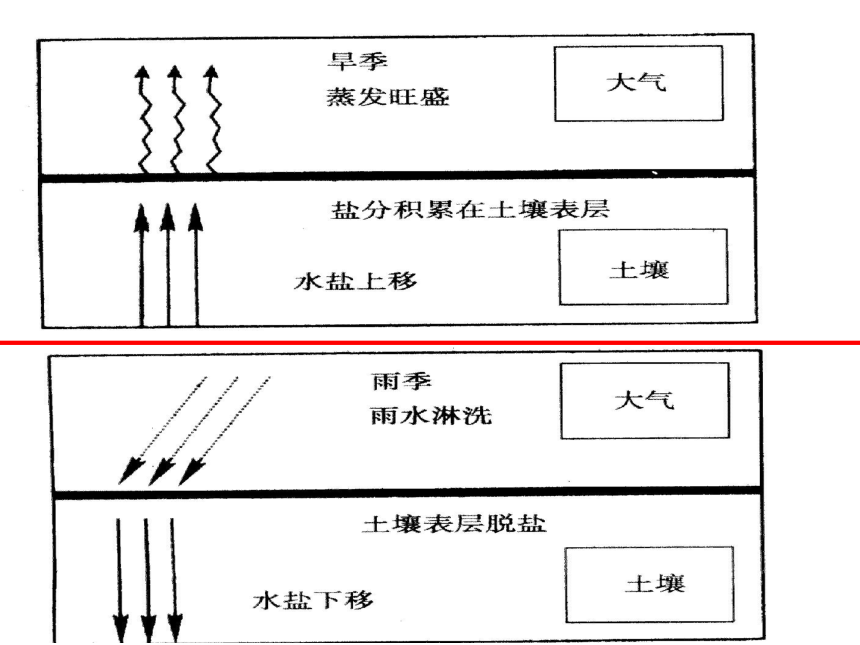

形式有:土地沙漠化、石质荒漠化、次生盐渍化一、荒漠化的概念土地沙漠化 土地沙漠化是指单纯风力作用引起的沙质荒漠化。在我国主要分布在西北干旱地区,另外在藏北高原、东北地区的西部和华北地区的北部也有较大面积分布 石质荒漠化 石质荒漠化是指在原来的岩石地带的植物被破坏,可能造成严重的水土流失,并最终成为岩石裸露的地表,形成类似荒漠的景观。石质荒漠化在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。 次生盐渍化 次生盐渍化又称“次生盐碱化”,指由于不合理的灌溉而引起的土壤盐渍化过程。多发生在气候干旱、蒸发量大的干旱、半干旱地区和半湿润地区。在我国多发生在西北地区和华北地区。因受人为不合理灌溉的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。 红漠化:主要发生在我国江南丘陵以红色砂岩

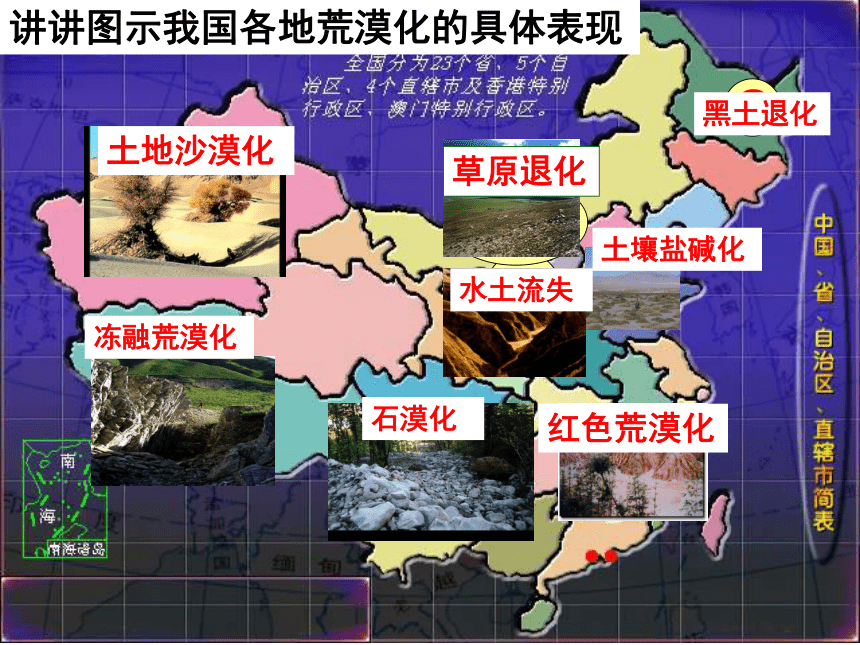

为主的地区,当地表土流失后,露出光秃秃的红色石山,土地丧失了生产力,所以被称为红漠化。 红漠化GCFAEBD草原退化土地沙漠化土壤盐碱化红色荒漠化石漠化讲讲图示我国各地荒漠化的具体表现黑土退化水土流失冻融荒漠化二、最为显著的自然特征——干旱自然界线:大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城以北b.行政范围:包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部 c.气候区:非季风区(年降水量<400mm的干旱半干旱地区)1、我国西北地区的范围昆仑山—阿尔金山—古长城以北大兴安岭以西2、西北地区的自然特征(1)地形三山两盆新疆“三山夹两盆”返回(2)气候——干旱根据海陆位置和地形图解释气候干旱原因:A 深居内陆,距海洋远B 高原、山地阻挡海洋气流进入,降水少(3)植被类型自东向西随着距海里程的增加,降水递减;草原荒漠草原荒漠

(1)干旱的气候——潜在因素 ?大风日数

多,且集中在

冬、春两季?植被稀少,平地多沙质沉积物(物质疏松)3、荒漠化的自然因素物理风化和风力强戈壁与沙漠(2)气候异常温带大陆性气候气温、降水变率大多雨年持续干旱抑制风沙活动加剧荒漠化进程气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素。荒漠化效应和水-气-生相互作用减少蒸腾湿度减弱径流蒸发沙漠石漠降水蒸发说明了干旱地区生态环境的脆弱性活动干旱为主的自然特征位置:大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城

一线以北(相对位置)

亚欧大陆内部(海陆位置)气候:深居内陆

山岭阻隔干旱植被:草原、

荒漠为主东部:草原

西部:沙漠、戈壁生态

环境:

脆弱地表水缺乏,河流少

植被稀少,土壤发育差

大风天多,集中在冬春干旱季节荒漠化的潜在威胁地形:东部:内蒙古高原(辽阔坦荡)

西部:山脉盆地相间分布(三山夹两盆)例1.荒漠化就是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化现象,它是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物,主要表现为耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化。据此回答(1)~(2)题。

(1)有关荒漠和荒漠化的说法,正确的是 ( )

A.全世界的荒漠都属于荒漠化土地

B.荒漠都是由自然原因形成的

C.我国荒漠化只发生在西北内陆地区

D.荒漠化不仅仅表现为沙漠化

(2)与荒漠化形成有关的因素包括 ( )

①植被破坏 ②气候变异 ③海平面上升 ④酸雨危害 ⑤风沙侵蚀 ⑥水土流失 ⑦过度开发 ⑧太阳活动

A.①②⑤⑥⑦ B.②③④⑤⑥

C.①③⑤⑥⑦ D.④⑤⑥⑦⑧DA1、荒漠化的发展过程分散的土地退化最终连接荒漠般景观加剧加速发展四、荒漠化的人为因素2、形成荒漠化的人为因素1)人口压力

2)不合理的人类活动自然条件人类活动能源缺乏地区植被遭到破坏半干旱草原牧区,干旱绿洲边缘加速了草原退化和沙化进程农恳区周围及荒漠绿洲使土壤风蚀沙化及次生盐渍化 3、西北地区荒漠化的人为因素的主要表现阅读(课本P19) 活动:P20

非洲萨赫勒地区荒漠化的自然﹑社会经济因素分析1.萨赫勒地区位于撒哈拉沙漠的南缘。请根据图文资料分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明荒漠化的潜在自然因素。(1)萨赫勒地区正处于干旱与半干旱﹑热带沙漠与热带草原的过渡地带;

(2)津德尔是其中有代表性的居民点,其月平均气温都在22℃以上,甚至达到33℃,可想而知其蒸发量是巨大的。

(3)在降水方面,这里的年降水量不足500㎜,且基本集中在夏季,特别是7、8月份。

(4)以其有限而集中的降水与其全年的高温、高蒸发量相比,确实是一个容易产生环境问题的敏感区。

(5)客观上,这里就潜在着荒漠化的自然因素,这是本地区的地理位置和当地的水热条件所决定的。2.请根据下图分析萨赫勒地区由传统游牧经济向商品性的定居牧业经济转化这一社会经济因素的转变对牧场带来的环境影响。(1)传统的自给性的游牧经济,因其牲畜品种多样、经营规模小且分散、季节游牧,有利于牧草的恢复生长,是一种适应于当地自然条件的经济模式;

(2)商业性的定居牧业从牲畜品种的单一性、大规模的集中经营、采取掘井定居的经营模式,势必增加草场的压力,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。 3.请分析人口因素的加入,对本区草场生态环境及荒漠化的发展,又可能产生哪些影响?

人口增加 草地变旱地 草地缩小 牧场超载 转向脆弱地区

(弃耕后)

劳动力需求 荒漠化加剧 由于人口激增,对粮食的需求猛增,迫使人们不断扩大耕地面积以致向牧业地区推进,结果是: 明显地描绘了人口过快增长,造成贫困饥荒与荒漠化的恶性循环过程。问题的源头就在人口的过快增长,如果控制人口增长与实行环境整治双管齐下,这个恶性循环就可以得到解决。4.人口和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题,也是造成这里生态环境恶化、土地荒漠化的根源。请你解释下图,试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。危害:对以下四方面的危害:

1、农业生产(流动沙丘淹没农田)

2、村镇、交通、水库、灌渠(流动沙丘淹没)

3、生态环境(沙尘暴频发)

4、植被和地表形态(引发饥荒)

五、荒漠化的危害1.荒漠化防治的“三项内容”预防潜在荒漠化的威胁扭转正在发展中的荒漠化恢复荒漠化土地的生产力(一) 荒漠化的防治可以概括为:

“三项内容、两条原则和一个重点”六、荒漠化防治的对策和措施2.“两条原则”维护生态平衡与提高经济效益相结合治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合3.“一个重点”重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重地段(二)具体措施a.合理利用水资源b.利用生物措施和工程措施构建防护林前沿地带外围沙漠边缘内部封沙育草营造防沙林带农田防护林网流沙地区设置沙障工程生物

措施工程

措施c.调节农、林、牧用地之间的关系现有林地绿洲边缘的

灌草林带已荒漠化的地方作为防护林发展林业、牧业退耕还林

退耕还牧宜林则林、宜牧则牧d.采取综合措施,多途径解决能源问题解决能源

的途径开源节流营造薪炭林新建沼气池利用风能、太阳能推广省柴灶e.控制人口增长控制人口增长提高人口素质建立人口、

资源、环境

协调发展的生

态系统利于防治荒漠化典型例题 下表为我国某区域1999年主要土地覆被类型的面积。下图示意该区域1999~2007年土地覆被类型面积变化率,正值表示增长,负值表示减少。该区域生态环境已呈退化趋势。据此完成(1)~(2)题。表:我国某区域1999年

土地覆被类型的面积该区域1999~2007年土地覆被类型面积变化率(1)改善该区域生态环境首先应( )

A.治理盐碱地 B.退耕还草C.保护沼泽地 D.植树造林

(2)该区域可能位于( )

A.云贵高原东部 B.松嫩平原中部C.黄土高原中部 D.内蒙古高原西部BD植树造林是治理风沙的有效措施。下图表示某沙区生物治沙示意图,回答第1~2题。

1、三幅图按治沙时间先后顺序排列为

A.A→B→C B.B→C→A

C.B→A→C D. C→A→B

2、在我国进行这项工作时,

最适宜选种的植物是

A.杨树 B.桦树

C.沙拐枣 D.柳树DC课堂练习读我国西北部内陆两地景观示意图回答3—4题。3.甲地以井为中心在草原上形成沙地,其原因可能是

A.由于过度开采地下水导致形成地下水漏斗区

B.由于干旱地区地下水含盐量高,使植物不能生存

C.由于风力侵蚀形成风蚀洼地

D.水井周围地区农牧业活动较频繁而导致地表植被破坏 D读我国西北部内陆两地景观示意图回答3—4题。4.在乙地区,可能反映该地区绿洲萎缩的现象有

A.沙尘暴频度减少

B.土壤有机质增加,土壤紧实度下降

C.土壤盐碱度升高

D.生物生产能力提高C

生态破坏土地荒漠化

水土流失

森林面积减少

生物多样性锐减工业三废(废水、

废气、废渣)

光、噪声、电磁波、辐射等不同区域,主要的生态问题是不同的(区域性)分析区域环境问题的一般方法。具体主要环节和程序如下图: 第一节 荒漠化的防治

——以我国西北地区为例概念:发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化现象。

原因:它是自然因素(如气候变异)与人为因素(如过度的经济活动)相互作用的产物。

表现为:耕地退化、草地退化、林地退化

形式有:土地沙漠化、石质荒漠化、次生盐渍化一、荒漠化的概念土地沙漠化 土地沙漠化是指单纯风力作用引起的沙质荒漠化。在我国主要分布在西北干旱地区,另外在藏北高原、东北地区的西部和华北地区的北部也有较大面积分布 石质荒漠化 石质荒漠化是指在原来的岩石地带的植物被破坏,可能造成严重的水土流失,并最终成为岩石裸露的地表,形成类似荒漠的景观。石质荒漠化在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。 次生盐渍化 次生盐渍化又称“次生盐碱化”,指由于不合理的灌溉而引起的土壤盐渍化过程。多发生在气候干旱、蒸发量大的干旱、半干旱地区和半湿润地区。在我国多发生在西北地区和华北地区。因受人为不合理灌溉的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。 红漠化:主要发生在我国江南丘陵以红色砂岩

为主的地区,当地表土流失后,露出光秃秃的红色石山,土地丧失了生产力,所以被称为红漠化。 红漠化GCFAEBD草原退化土地沙漠化土壤盐碱化红色荒漠化石漠化讲讲图示我国各地荒漠化的具体表现黑土退化水土流失冻融荒漠化二、最为显著的自然特征——干旱自然界线:大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城以北b.行政范围:包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部 c.气候区:非季风区(年降水量<400mm的干旱半干旱地区)1、我国西北地区的范围昆仑山—阿尔金山—古长城以北大兴安岭以西2、西北地区的自然特征(1)地形三山两盆新疆“三山夹两盆”返回(2)气候——干旱根据海陆位置和地形图解释气候干旱原因:A 深居内陆,距海洋远B 高原、山地阻挡海洋气流进入,降水少(3)植被类型自东向西随着距海里程的增加,降水递减;草原荒漠草原荒漠

(1)干旱的气候——潜在因素 ?大风日数

多,且集中在

冬、春两季?植被稀少,平地多沙质沉积物(物质疏松)3、荒漠化的自然因素物理风化和风力强戈壁与沙漠(2)气候异常温带大陆性气候气温、降水变率大多雨年持续干旱抑制风沙活动加剧荒漠化进程气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素。荒漠化效应和水-气-生相互作用减少蒸腾湿度减弱径流蒸发沙漠石漠降水蒸发说明了干旱地区生态环境的脆弱性活动干旱为主的自然特征位置:大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城

一线以北(相对位置)

亚欧大陆内部(海陆位置)气候:深居内陆

山岭阻隔干旱植被:草原、

荒漠为主东部:草原

西部:沙漠、戈壁生态

环境:

脆弱地表水缺乏,河流少

植被稀少,土壤发育差

大风天多,集中在冬春干旱季节荒漠化的潜在威胁地形:东部:内蒙古高原(辽阔坦荡)

西部:山脉盆地相间分布(三山夹两盆)例1.荒漠化就是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化现象,它是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物,主要表现为耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化。据此回答(1)~(2)题。

(1)有关荒漠和荒漠化的说法,正确的是 ( )

A.全世界的荒漠都属于荒漠化土地

B.荒漠都是由自然原因形成的

C.我国荒漠化只发生在西北内陆地区

D.荒漠化不仅仅表现为沙漠化

(2)与荒漠化形成有关的因素包括 ( )

①植被破坏 ②气候变异 ③海平面上升 ④酸雨危害 ⑤风沙侵蚀 ⑥水土流失 ⑦过度开发 ⑧太阳活动

A.①②⑤⑥⑦ B.②③④⑤⑥

C.①③⑤⑥⑦ D.④⑤⑥⑦⑧DA1、荒漠化的发展过程分散的土地退化最终连接荒漠般景观加剧加速发展四、荒漠化的人为因素2、形成荒漠化的人为因素1)人口压力

2)不合理的人类活动自然条件人类活动能源缺乏地区植被遭到破坏半干旱草原牧区,干旱绿洲边缘加速了草原退化和沙化进程农恳区周围及荒漠绿洲使土壤风蚀沙化及次生盐渍化 3、西北地区荒漠化的人为因素的主要表现阅读(课本P19) 活动:P20

非洲萨赫勒地区荒漠化的自然﹑社会经济因素分析1.萨赫勒地区位于撒哈拉沙漠的南缘。请根据图文资料分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明荒漠化的潜在自然因素。(1)萨赫勒地区正处于干旱与半干旱﹑热带沙漠与热带草原的过渡地带;

(2)津德尔是其中有代表性的居民点,其月平均气温都在22℃以上,甚至达到33℃,可想而知其蒸发量是巨大的。

(3)在降水方面,这里的年降水量不足500㎜,且基本集中在夏季,特别是7、8月份。

(4)以其有限而集中的降水与其全年的高温、高蒸发量相比,确实是一个容易产生环境问题的敏感区。

(5)客观上,这里就潜在着荒漠化的自然因素,这是本地区的地理位置和当地的水热条件所决定的。2.请根据下图分析萨赫勒地区由传统游牧经济向商品性的定居牧业经济转化这一社会经济因素的转变对牧场带来的环境影响。(1)传统的自给性的游牧经济,因其牲畜品种多样、经营规模小且分散、季节游牧,有利于牧草的恢复生长,是一种适应于当地自然条件的经济模式;

(2)商业性的定居牧业从牲畜品种的单一性、大规模的集中经营、采取掘井定居的经营模式,势必增加草场的压力,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。 3.请分析人口因素的加入,对本区草场生态环境及荒漠化的发展,又可能产生哪些影响?

人口增加 草地变旱地 草地缩小 牧场超载 转向脆弱地区

(弃耕后)

劳动力需求 荒漠化加剧 由于人口激增,对粮食的需求猛增,迫使人们不断扩大耕地面积以致向牧业地区推进,结果是: 明显地描绘了人口过快增长,造成贫困饥荒与荒漠化的恶性循环过程。问题的源头就在人口的过快增长,如果控制人口增长与实行环境整治双管齐下,这个恶性循环就可以得到解决。4.人口和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题,也是造成这里生态环境恶化、土地荒漠化的根源。请你解释下图,试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。危害:对以下四方面的危害:

1、农业生产(流动沙丘淹没农田)

2、村镇、交通、水库、灌渠(流动沙丘淹没)

3、生态环境(沙尘暴频发)

4、植被和地表形态(引发饥荒)

五、荒漠化的危害1.荒漠化防治的“三项内容”预防潜在荒漠化的威胁扭转正在发展中的荒漠化恢复荒漠化土地的生产力(一) 荒漠化的防治可以概括为:

“三项内容、两条原则和一个重点”六、荒漠化防治的对策和措施2.“两条原则”维护生态平衡与提高经济效益相结合治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合3.“一个重点”重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重地段(二)具体措施a.合理利用水资源b.利用生物措施和工程措施构建防护林前沿地带外围沙漠边缘内部封沙育草营造防沙林带农田防护林网流沙地区设置沙障工程生物

措施工程

措施c.调节农、林、牧用地之间的关系现有林地绿洲边缘的

灌草林带已荒漠化的地方作为防护林发展林业、牧业退耕还林

退耕还牧宜林则林、宜牧则牧d.采取综合措施,多途径解决能源问题解决能源

的途径开源节流营造薪炭林新建沼气池利用风能、太阳能推广省柴灶e.控制人口增长控制人口增长提高人口素质建立人口、

资源、环境

协调发展的生

态系统利于防治荒漠化典型例题 下表为我国某区域1999年主要土地覆被类型的面积。下图示意该区域1999~2007年土地覆被类型面积变化率,正值表示增长,负值表示减少。该区域生态环境已呈退化趋势。据此完成(1)~(2)题。表:我国某区域1999年

土地覆被类型的面积该区域1999~2007年土地覆被类型面积变化率(1)改善该区域生态环境首先应( )

A.治理盐碱地 B.退耕还草C.保护沼泽地 D.植树造林

(2)该区域可能位于( )

A.云贵高原东部 B.松嫩平原中部C.黄土高原中部 D.内蒙古高原西部BD植树造林是治理风沙的有效措施。下图表示某沙区生物治沙示意图,回答第1~2题。

1、三幅图按治沙时间先后顺序排列为

A.A→B→C B.B→C→A

C.B→A→C D. C→A→B

2、在我国进行这项工作时,

最适宜选种的植物是

A.杨树 B.桦树

C.沙拐枣 D.柳树DC课堂练习读我国西北部内陆两地景观示意图回答3—4题。3.甲地以井为中心在草原上形成沙地,其原因可能是

A.由于过度开采地下水导致形成地下水漏斗区

B.由于干旱地区地下水含盐量高,使植物不能生存

C.由于风力侵蚀形成风蚀洼地

D.水井周围地区农牧业活动较频繁而导致地表植被破坏 D读我国西北部内陆两地景观示意图回答3—4题。4.在乙地区,可能反映该地区绿洲萎缩的现象有

A.沙尘暴频度减少

B.土壤有机质增加,土壤紧实度下降

C.土壤盐碱度升高

D.生物生产能力提高C

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调