广东省江门市第一中学2016-2017学年高二上学期第七次午练人教版必修三4.1《区域农业发展》

文档属性

| 名称 | 广东省江门市第一中学2016-2017学年高二上学期第七次午练人教版必修三4.1《区域农业发展》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 992.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-11-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

午练7

区域农业发展

命题人:

单选题(本大题共20小题,共100分)

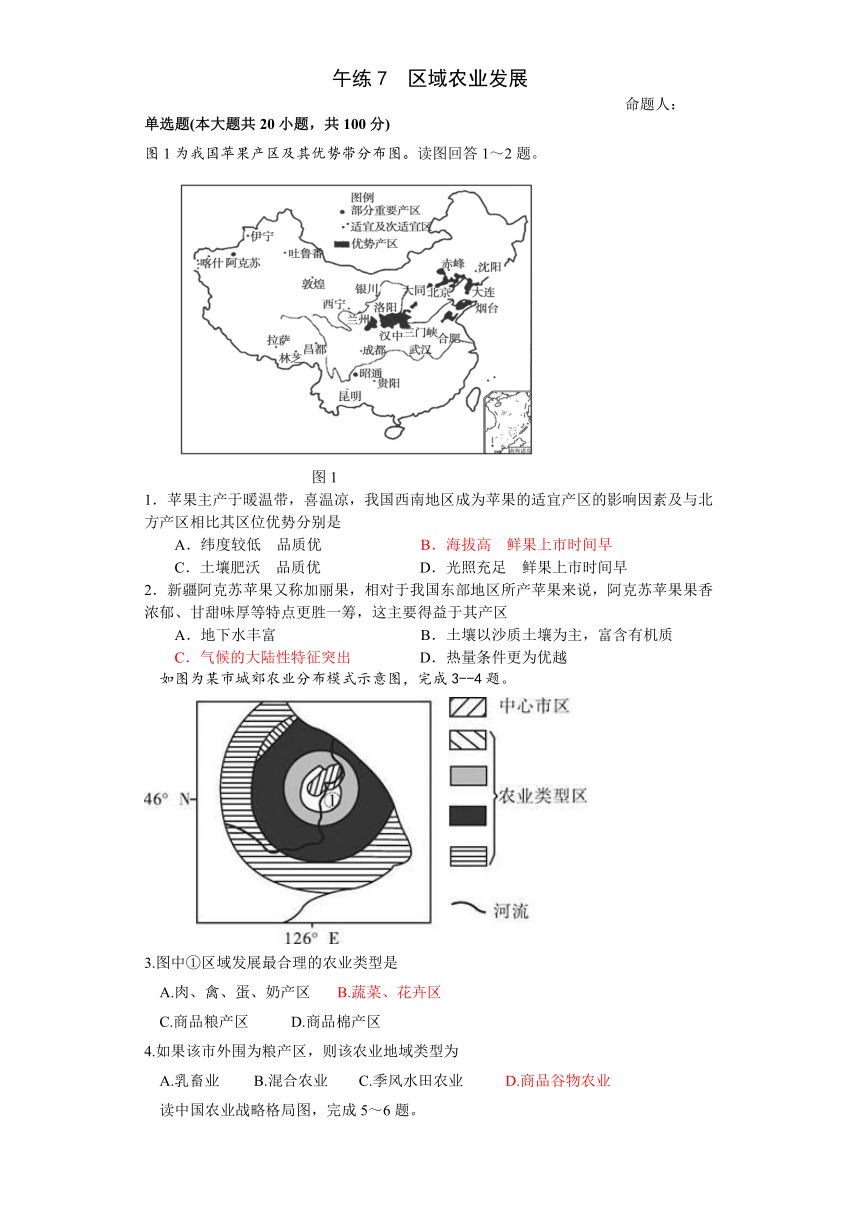

图1为我国苹果产区及其优势带分布图。读图回答1~2题。

图1

1.苹果主产于暖温带,喜温凉,我国西南地区成为苹果的适宜产区的影响因素及与北方产区相比其区位优势分别是

A.纬度较低 品质优

B.海拔高 鲜果上市时间早

C.土壤肥沃 品质优

D.光照充足 鲜果上市时间早

2.新疆阿克苏苹果又称加丽果,相对于我国东部地区所产苹果来说,阿克苏苹果果香浓郁、甘甜味厚等特点更胜一筹,这主要得益于其产区

A.地下水丰富

B.土壤以沙质土壤为主,富含有机质

C.气候的大陆性特征突出

D.热量条件更为优越

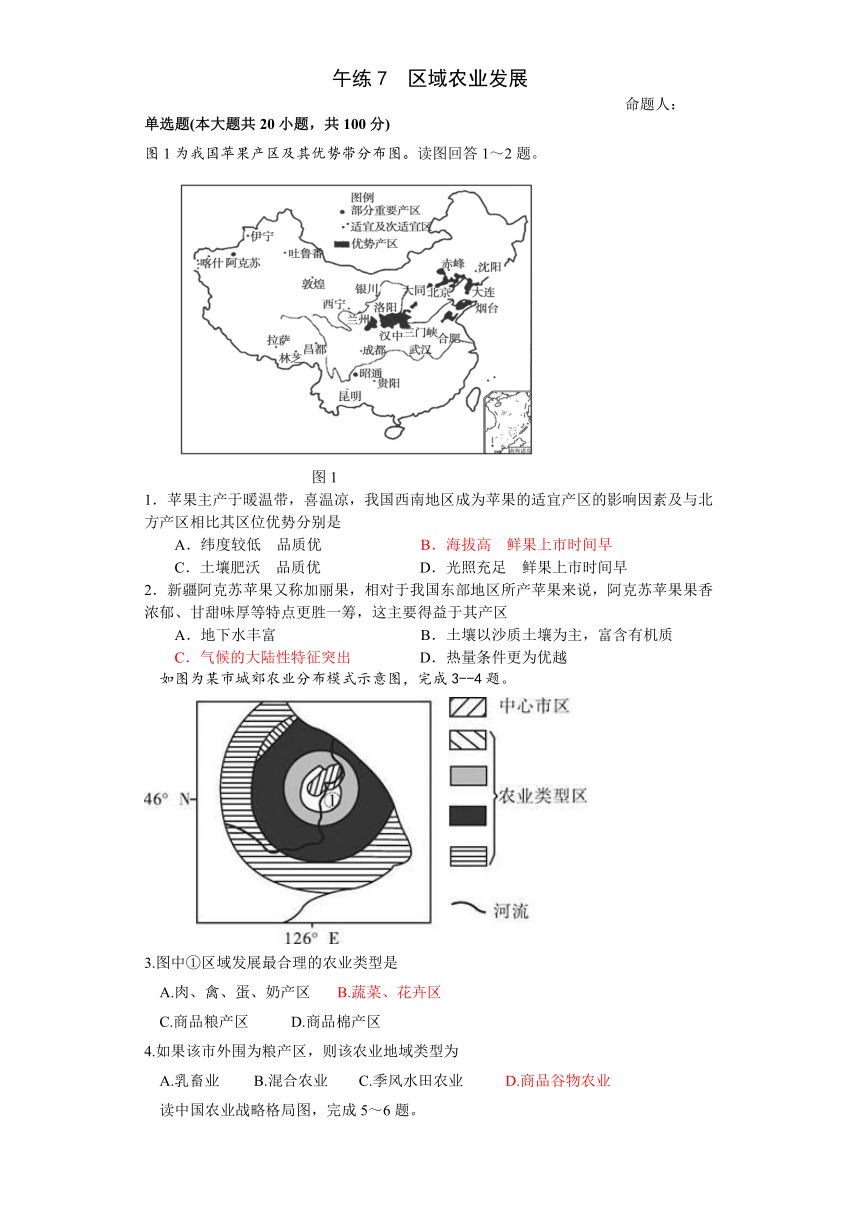

如图为某市城郊农业分布模式示意图,完成3--4题。

3.图中①区域发展最合理的农业类型是

A.肉、禽、蛋、奶产区 B.蔬菜、花卉区

C.商品粮产区 D.商品棉产区

4.如果该市外围为粮产区,则该农业地域类型为

A.乳畜业

B.混合农业

C.季风水田农业

D.商品谷物农业

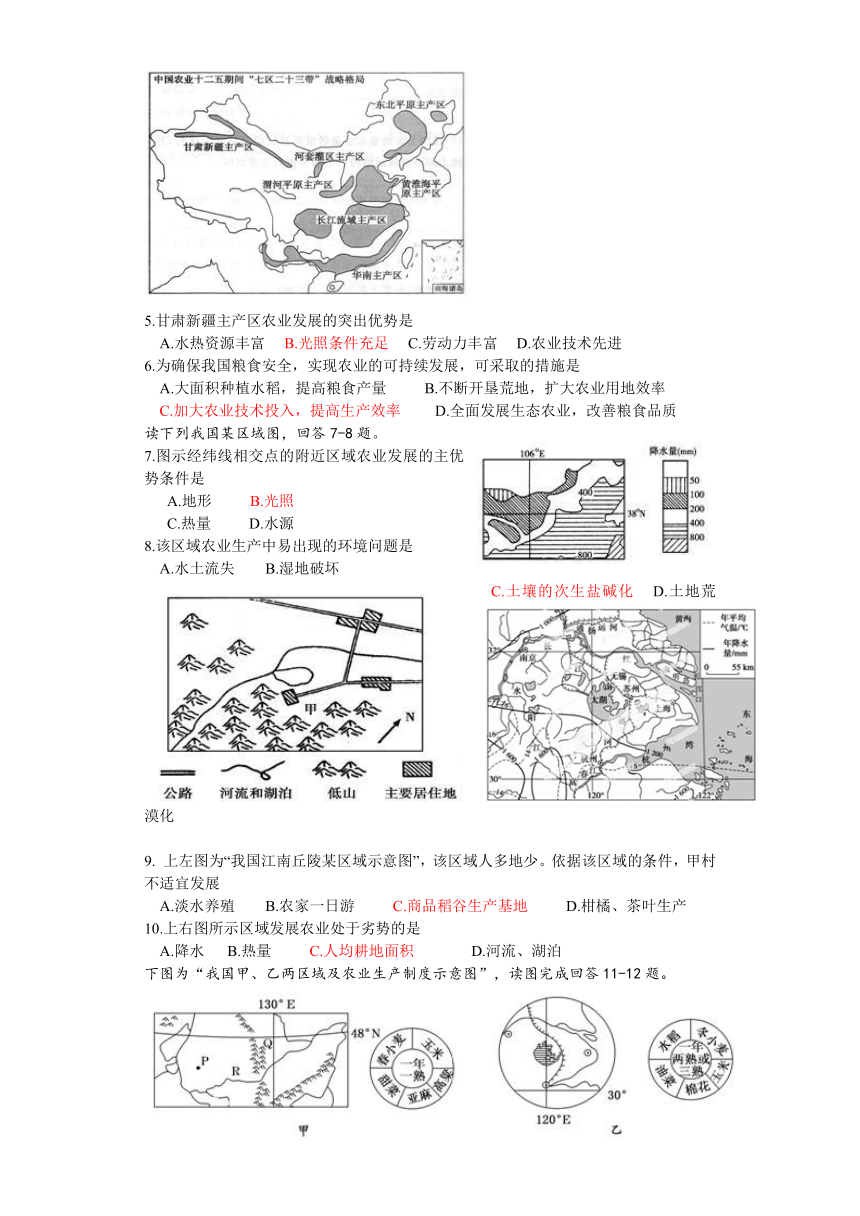

读中国农业战略格局图,完成5~6题。

5.甘肃新疆主产区农业发展的突出优势是

A.水热资源丰富

B.光照条件充足

C.劳动力丰富

D.农业技术先进

6.为确保我国粮食安全,实现农业的可持续发展,可采取的措施是

A.大面积种植水稻,提高粮食产量

B.不断开垦荒地,扩大农业用地效率

C.加大农业技术投入,提高生产效率

D.全面发展生态农业,改善粮食品质

读下列我国某区域图,回答7-8题。

7.图示经纬线相交点的附近区域农业发展的主优势条件是

A.地形

B.光照

C.热量

D.水源

8.该区域农业生产中易出现的环境问题是

A.水土流失 B.湿地破坏

C.土壤的次生盐碱化 D.土地荒漠化

9.

上左图为“我国江南丘陵某区域示意图”,该区域人多地少。依据该区域的条件,甲村不适宜发展

A.淡水养殖

B.农家一日游

C.商品稻谷生产基地

D.柑橘、茶叶生产

10.上右图所示区域发展农业处于劣势的是

A.降水

B.热量

C.人均耕地面积

D.河流、湖泊

下图为“我国甲、乙两区域及农业生产制度示意图”,读图完成回答11-12题。

11.造成甲、乙两图所示区域农业耕作制度及作物品种不同的主要原因是

A.土壤不同

B.热量不同

C.降水量不同

D.地形不同

12.甲区域与乙区域相比,发展种植业的优势自然条件是

A.人均耕地广

B.草场资源丰富

C.机械化水平高

D.土壤肥力大

区域的发展一般可分为三个阶段:初期阶段、成长阶段和衰落阶段。读图2和图3回答13-14题。

13.下列关于区域发展的初期阶段区域内产业结构及产业特征的说法,正确的是

A.第二产业所占的比重迅速上升,第三产业加速发展

B.传统农业占较大比重,工业化处于起步阶段

C.工业化的起步源于本阶段科技的创新

D.人地关系的不协调已表现得比较明显

14.图3中A,B,C各点分别代表区域发展不同时期的产业结构特征。从区域发展的过程来看,其正确的顺序应该是

A.A—B—C

B.B—C—A

C.C—A—B

D.B—A—C

下图为“中国农业综合开发分布示意图”,读图回答15~16题。

15.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是

A.水源.土壤

B.劳动力.技术

C.气候.地形

D.市场.交通

16.既体现因地制宜、又符合可持续发展原则的农业生产活动是

A.②

地区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③

地区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.⑥

地区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

D.④

地区加速开发热带雨林,扩大种植园面积

图X22 1示意的A、B两地区是世界重要的酿酒葡萄主产区。据此完成17-18题。

图X22 1

17.A地区较B地区发展酿酒葡萄生产的优势条件是

全年热量丰富 ②气候干燥,光照充足,昼夜温差大

③种植技术先进 ④劳动力价格低

A.

B.

C.

D.

18.关于A地区的葡萄品质更加优良的自然原因,说法正确的是

A地区受地形的影响,冬季温度低,夏季温度高,气温年较差大、日较差大

②A地区受地理位置和冬季风的影响,病虫害少

③B地区受西风和副热带高气压带的影响,气温年较差大、日较差大

④B地区受西风和地形的影响,气温年较差小、日较差小

A.①②

B.②③

C.

D.

水分盈亏量是降水量减去蒸发量的差值,反映气候的干湿状况。当水分盈亏量>0时,表示水分有盈余,气候湿润;当水分盈亏量<0时,表示水分有亏缺,气候干燥。图3为我国两地年内平均水分盈亏和温度曲线图。读图,完成19~20题。

图3

19.某农作物喜温好湿,能够正常生长和安全结实的温度要求是≥20℃,最短生长期为4个月。评价该农作物在两地的生长条件,正确的是

A. 地温度条件适宜,水分条件不足

B. 地温度条件适宜,水分条件不足

C. 地水分条件适宜,温度条件不足

D. 地水分条件适宜,温度条件不足

20. 两地的气候类型分别是

A.亚热带季风气候、温带季风气候

B.温带大陆性气候、高原和高山气候

C.温带季风气候、亚热带季风气候

D.高原和高山气候、温带大陆性气候

区域农业发展

命题人:

单选题(本大题共20小题,共100分)

图1为我国苹果产区及其优势带分布图。读图回答1~2题。

图1

1.苹果主产于暖温带,喜温凉,我国西南地区成为苹果的适宜产区的影响因素及与北方产区相比其区位优势分别是

A.纬度较低 品质优

B.海拔高 鲜果上市时间早

C.土壤肥沃 品质优

D.光照充足 鲜果上市时间早

2.新疆阿克苏苹果又称加丽果,相对于我国东部地区所产苹果来说,阿克苏苹果果香浓郁、甘甜味厚等特点更胜一筹,这主要得益于其产区

A.地下水丰富

B.土壤以沙质土壤为主,富含有机质

C.气候的大陆性特征突出

D.热量条件更为优越

如图为某市城郊农业分布模式示意图,完成3--4题。

3.图中①区域发展最合理的农业类型是

A.肉、禽、蛋、奶产区 B.蔬菜、花卉区

C.商品粮产区 D.商品棉产区

4.如果该市外围为粮产区,则该农业地域类型为

A.乳畜业

B.混合农业

C.季风水田农业

D.商品谷物农业

读中国农业战略格局图,完成5~6题。

5.甘肃新疆主产区农业发展的突出优势是

A.水热资源丰富

B.光照条件充足

C.劳动力丰富

D.农业技术先进

6.为确保我国粮食安全,实现农业的可持续发展,可采取的措施是

A.大面积种植水稻,提高粮食产量

B.不断开垦荒地,扩大农业用地效率

C.加大农业技术投入,提高生产效率

D.全面发展生态农业,改善粮食品质

读下列我国某区域图,回答7-8题。

7.图示经纬线相交点的附近区域农业发展的主优势条件是

A.地形

B.光照

C.热量

D.水源

8.该区域农业生产中易出现的环境问题是

A.水土流失 B.湿地破坏

C.土壤的次生盐碱化 D.土地荒漠化

9.

上左图为“我国江南丘陵某区域示意图”,该区域人多地少。依据该区域的条件,甲村不适宜发展

A.淡水养殖

B.农家一日游

C.商品稻谷生产基地

D.柑橘、茶叶生产

10.上右图所示区域发展农业处于劣势的是

A.降水

B.热量

C.人均耕地面积

D.河流、湖泊

下图为“我国甲、乙两区域及农业生产制度示意图”,读图完成回答11-12题。

11.造成甲、乙两图所示区域农业耕作制度及作物品种不同的主要原因是

A.土壤不同

B.热量不同

C.降水量不同

D.地形不同

12.甲区域与乙区域相比,发展种植业的优势自然条件是

A.人均耕地广

B.草场资源丰富

C.机械化水平高

D.土壤肥力大

区域的发展一般可分为三个阶段:初期阶段、成长阶段和衰落阶段。读图2和图3回答13-14题。

13.下列关于区域发展的初期阶段区域内产业结构及产业特征的说法,正确的是

A.第二产业所占的比重迅速上升,第三产业加速发展

B.传统农业占较大比重,工业化处于起步阶段

C.工业化的起步源于本阶段科技的创新

D.人地关系的不协调已表现得比较明显

14.图3中A,B,C各点分别代表区域发展不同时期的产业结构特征。从区域发展的过程来看,其正确的顺序应该是

A.A—B—C

B.B—C—A

C.C—A—B

D.B—A—C

下图为“中国农业综合开发分布示意图”,读图回答15~16题。

15.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是

A.水源.土壤

B.劳动力.技术

C.气候.地形

D.市场.交通

16.既体现因地制宜、又符合可持续发展原则的农业生产活动是

A.②

地区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③

地区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.⑥

地区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

D.④

地区加速开发热带雨林,扩大种植园面积

图X22 1示意的A、B两地区是世界重要的酿酒葡萄主产区。据此完成17-18题。

图X22 1

17.A地区较B地区发展酿酒葡萄生产的优势条件是

全年热量丰富 ②气候干燥,光照充足,昼夜温差大

③种植技术先进 ④劳动力价格低

A.

B.

C.

D.

18.关于A地区的葡萄品质更加优良的自然原因,说法正确的是

A地区受地形的影响,冬季温度低,夏季温度高,气温年较差大、日较差大

②A地区受地理位置和冬季风的影响,病虫害少

③B地区受西风和副热带高气压带的影响,气温年较差大、日较差大

④B地区受西风和地形的影响,气温年较差小、日较差小

A.①②

B.②③

C.

D.

水分盈亏量是降水量减去蒸发量的差值,反映气候的干湿状况。当水分盈亏量>0时,表示水分有盈余,气候湿润;当水分盈亏量<0时,表示水分有亏缺,气候干燥。图3为我国两地年内平均水分盈亏和温度曲线图。读图,完成19~20题。

图3

19.某农作物喜温好湿,能够正常生长和安全结实的温度要求是≥20℃,最短生长期为4个月。评价该农作物在两地的生长条件,正确的是

A. 地温度条件适宜,水分条件不足

B. 地温度条件适宜,水分条件不足

C. 地水分条件适宜,温度条件不足

D. 地水分条件适宜,温度条件不足

20. 两地的气候类型分别是

A.亚热带季风气候、温带季风气候

B.温带大陆性气候、高原和高山气候

C.温带季风气候、亚热带季风气候

D.高原和高山气候、温带大陆性气候

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调