追求“预设”与“生成”的和谐统一 -由一则教学案例引发的思考

文档属性

| 名称 | 追求“预设”与“生成”的和谐统一 -由一则教学案例引发的思考 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 52.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2010-11-06 21:25:00 | ||

图片预览

文档简介

2008年温州市初中教师评选教学案例

主题:根据自己的案例在下面空格内打√

□ 我的一次教研经历

□ “轻负担高质量”经验

县(市、区): 温州市鹿城区

学 科: 数 学

学校(全称): 温州市实验中学

姓 名: 上 官 光 毅

案 例 题 目: 追求“预设”与“生成”的和谐统一

——由一则教学案例引发的思考

追求“预设”与“生成”的和谐统一

——由一则教学案例引发的思考

[背景]

新课程实施以来,部分教师对“预设和生成”产生了一些片面的认识,也有一些教师一味地追求“生成性教学”,甚至有人因过分强调课堂的动态生成而发出了弱化预设乃至取消备课的呼吁.

如何处理好数学课堂教学中“预设”和“生成”的关系,几乎是每个老师经常思考的问题.课堂教学进程中所发生的一切不是都能预料的,但一个在课前有足够的思想和智慧准备的老师,能够在一些“可能”和“未知”发生时,胸有成竹地引导学生创造出精彩.以下的教学案例使我对“预设”与“生成”的和谐处理有了进一步的认识.

[案例描述]

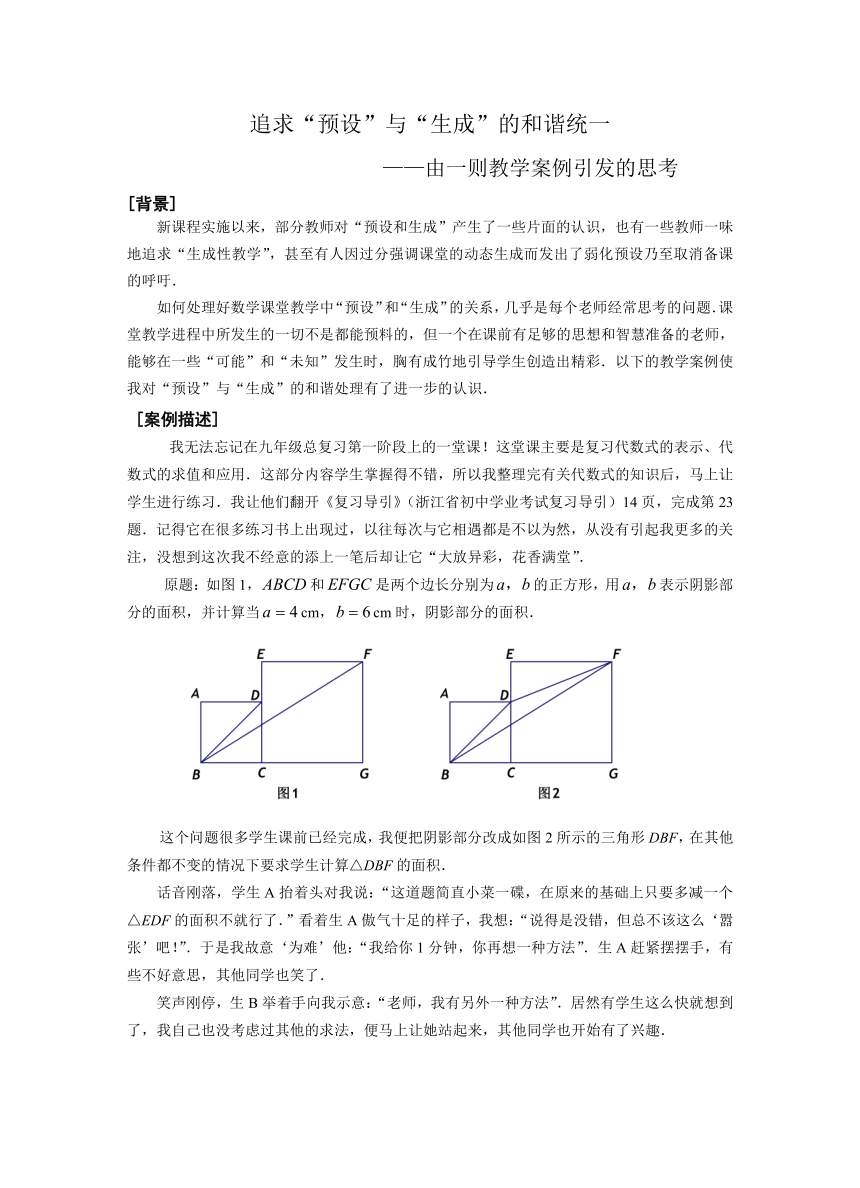

我无法忘记在九年级总复习第一阶段上的一堂课!这堂课主要是复习代数式的表示、代数式的求值和应用.这部分内容学生掌握得不错,所以我整理完有关代数式的知识后,马上让学生进行练习.我让他们翻开《复习导引》(浙江省初中学业考试复习导引)14页,完成第23题.记得它在很多练习书上出现过,以往每次与它相遇都是不以为然,从没有引起我更多的关注,没想到这次我不经意的添上一笔后却让它“大放异彩,花香满堂”.

原题:如图1,和是两个边长分别为的正方形,用表示阴影部分的面积,并计算当cm,cm时,阴影部分的面积.

这个问题很多学生课前已经完成,我便把阴影部分改成如图2所示的三角形DBF,在其他条件都不变的情况下要求学生计算△DBF的面积.

话音刚落,学生A抬着头对我说:“这道题简直小菜一碟,在原来的基础上只要多减一个△EDF的面积不就行了.”看着生A傲气十足的样子,我想:“说得是没错,但总不该这么‘嚣张’吧!”.于是我故意‘为难’他:“我给你1分钟,你再想一种方法”.生A赶紧摆摆手,有些不好意思,其他同学也笑了.

笑声刚停,生B举着手向我示意:“老师,我有另外一种方法”.居然有学生这么快就想到了,我自己也没考虑过其他的求法,便马上让她站起来,其他同学也开始有了兴趣.

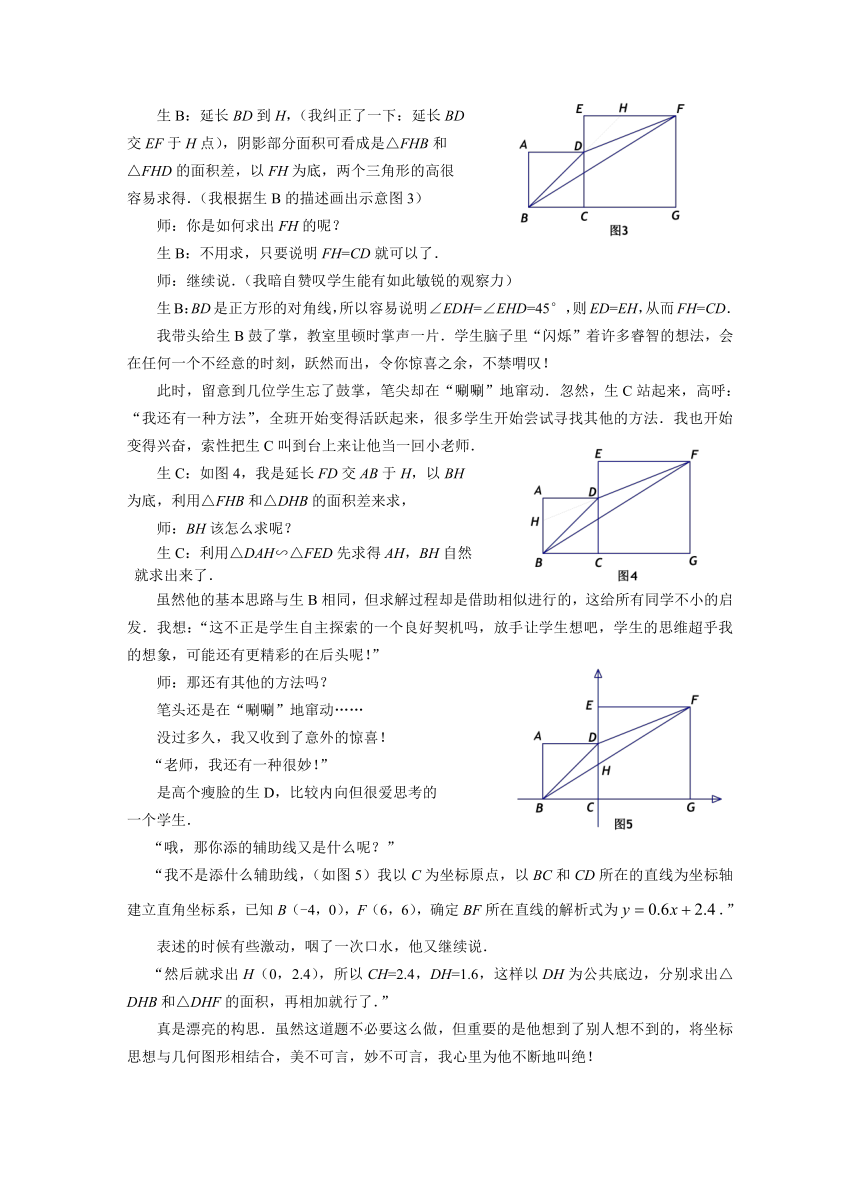

生B:延长BD到H,(我纠正了一下:延长BD

交EF于H点),阴影部分面积可看成是△FHB和

△FHD的面积差,以FH为底,两个三角形的高很

容易求得.(我根据生B的描述画出示意图3)

师:你是如何求出FH的呢?

生B:不用求,只要说明FH=CD就可以了.

师:继续说.(我暗自赞叹学生能有如此敏锐的观察力)

生B:BD是正方形的对角线,所以容易说明∠EDH=∠EHD=45°,则ED=EH,从而FH=CD.

我带头给生B鼓了掌,教室里顿时掌声一片.学生脑子里“闪烁”着许多睿智的想法,会在任何一个不经意的时刻,跃然而出,令你惊喜之余,不禁喟叹!

此时,留意到几位学生忘了鼓掌,笔尖却在“唰唰”地窜动.忽然,生C站起来,高呼:“我还有一种方法”,全班开始变得活跃起来,很多学生开始尝试寻找其他的方法.我也开始变得兴奋,索性把生C叫到台上来让他当一回小老师.

生C:如图4,我是延长FD交AB于H,以BH

为底,利用△FHB和△DHB的面积差来求,

师:BH该怎么求呢?

生C:利用△DAH∽△FED先求得AH,BH自然

就求出来了.

虽然他的基本思路与生B相同,但求解过程却是借助相似进行的,这给所有同学不小的启发.我想:“这不正是学生自主探索的一个良好契机吗,放手让学生想吧,学生的思维超乎我的想象,可能还有更精彩的在后头呢!”

师:那还有其他的方法吗?

笔头还是在“唰唰”地窜动……

没过多久,我又收到了意外的惊喜!

“老师,我还有一种很妙!”

是高个瘦脸的生D,比较内向但很爱思考的

一个学生.

“哦,那你添的辅助线又是什么呢?”

“我不是添什么辅助线,(如图5)我以C为坐标原点,以BC和CD所在的直线为坐标轴建立直角坐标系,已知B(-4,0),F(6,6),确定BF所在直线的解析式为.”

表述的时候有些激动,咽了一次口水,他又继续说.

“然后就求出H(0,2.4),所以CH=2.4,DH=1.6,这样以DH为公共底边,分别求出△DHB和△DHF的面积,再相加就行了.”

真是漂亮的构思.虽然这道题不必要这么做,但重要的是他想到了别人想不到的,将坐标思想与几何图形相结合,美不可言,妙不可言,我心里为他不断地叫绝!

生E:老师!这些方法都太麻烦了,其实答案

跟的长度一点关系也没有!

“真是不鸣则已,一鸣惊人”,我暗暗叫好!全班

同学都感到十分的惊奇!我当时也没能悟懂,所以

赶紧把话语权交给了他.

生E:如图,连接CF,由BD、CF是正方形的对角线可得∠DBC=∠FCG=45°,所以BD∥FC,所以S△DBF =S△DBC =, 所以条件中b是多余的.

同学们安静地听完生E的表述,教室里突然暴发出雷鸣般的掌声……

我即刻想到用几何画板演示这个“奇特的现象”.

师:生E给以上的解法作了一个最好的归纳,说出了问题的本质.现在我们用几何画板来验证他的想法.

学生一边在议论刚才的辅助线添得精彩至极,一边在期待我的演示……

此时,该题的数学本质已暴露无疑,全班惊呼:“哇!动起来居然这么直观!”同时大家为几何画板的动态魅力所折服.

看看手表,离下课还有5分钟左右的时间,再看看学生,兴奋依然,于是我就有了继续带领学生探究的冲动.把正方形改为其他的特殊图形又将如何,“形”变后是否规律依然?我立刻向学生提出了下面的问题:

如图7,将原题中的两个正方形改为两个菱形,边长不变,即BC=4,CG=6, 你能求得阴影部分的面积吗?

生:(部分答)能!

(兴奋之中的学生此时并不谨慎,而我已经感觉到条件不足,但我想还是让学生自己去完善好.)

生F:连接CF,利用平行线的知识(就是前面生E说的)可以证明S△DBF =S△DBC =S菱形ABCD,但求菱形面积的条件不够.

师:(追问)那你来补充一个条件.

生:(嘿嘿笑!)就让∠A=120°吧,这样简单一点!

(同学们也跟着一阵笑,笑他的机智,笑他的幽默诙谐.)

师:还可以改成其他图形吗?

学生七嘴八舌:矩形,梯形,正多边形……,下课铃声响起,我和学会回味着课堂内的每一分钟.

应该说,这样的课堂精彩是我们每一位一线教师所努力追求的.那么,我们应该怎样向课堂预约精彩呢?

[反思与启示]

一、心理准备——转变观念,泰然迎接生成

课堂教学特别是公开课教学,教师一般都希望能按课前设置的程序顺利进行,不希望出现意外的波折,取得预期的教学效果.但需要知道,我们的教学对象是一群活生生的学生,由于个体的差异,他们的学习方式不可能整齐划一

苏霍姆林斯基曾经说过:“教育的技巧并不在于能预见到课的所有细节,在于根据当时的具体情况,巧妙地在学生不知不觉之中做出相应的变动.”动态生成的课堂需要老师结合课堂实际灵活的增删环节,尊重学生个性思维,注重价值观的引导和智慧的启迪,把学生看作是一个可以无限开发和整合的资源库.善待学生的节外生枝,为有效生成腾一片空间.有了这样的思想准备,课堂上面对多姿多彩的生成因素,我们就能泰然地迎接,并加以智慧的推进.如在以上的案例中,我就能果断巧增生成的契机,从而迎来了未曾预约的精彩.

二、积淀历练——厚积薄发,捕捉教学资源

在“原题”结果S△DBF=中,△DBF的面积只与正方形ABCD的边长a有关,而与正方形EFGH的边长b无关!但由于缺乏课前对题目进行认真的解答、思考,“预设”不充分,本人没发现此题的已知条件过剩(b是多余的)的问题.诚然,课堂教学需要关注“生成”,但如果没有“预设”,任由课堂信马由缰,那么教学目标的达成也会大打折扣.如果在课堂教学中抓住上面的问题,以此为契机,提出新的问题,不正是培养学生批判性、探究性的最好素材吗?

问题:如图,若将正方形ABCD绕点C顺时针方向旋转,在什么情况下正方形ABCD的边长影响△DBF的面积?

综合“原题”与问题,我们从所列举的八种情况中发现,只有当点D在EC或EC的延长线上时(图1与图5),不论正方形ABCD的边长如何变化,△DBF的面积为(定值),其他六种情况△DBF的面积与两个正方形的边长都有关,这里主要体现正方形和图形对称性的基本特征.

三、精心设计——充分预设,向课堂预约精彩

课堂中学生提出了5种解法,其中生E的解法最本质.但是探究环境若拘泥于两个静态的正方形中,学生的思维不可能向纵深发展.适当拓广习题的应用范围和难度,适时适量的习题变式训练可以开拓学生的思维和视野. 于是在课堂最后的5分钟时间里,我“临时”受学生激发,将图形改成“菱形”进行探究,这是一种未曾预设的“探险”,但没有完全总结总感觉是一种遗憾.如果继续研究其他图形可以发现,两个相似的矩形、相似的梯形都有类似的结论.教师在解题教学中追求一题多解是好事,但不对解题思想方法进行归纳总结会是一种遗憾.新课程强调课堂教学要体现学生的主体性,但也应防止教师自己从教学“中心”走向了教学的“边缘”.从而导致教师使命的缺失.教师若能深入研究数学问题,精心设计数学课,课堂中的精彩将会如约而至.

[结束语]

预设和生成好比课堂教学的两个翅膀,是课堂教学整体的两个方面,只有兼备,课堂才能飞得起来.“凡事预则立,不预则废”.有这样一种比喻:一个普通的棋手能够预想招后几步棋,专业的棋手能够预想招后几十步棋,大师级的棋手从一开局就能看透整个棋局.只有充分的预计,才能临危不乱,运筹帷幄,决胜千里.

√

主题:根据自己的案例在下面空格内打√

□ 我的一次教研经历

□ “轻负担高质量”经验

县(市、区): 温州市鹿城区

学 科: 数 学

学校(全称): 温州市实验中学

姓 名: 上 官 光 毅

案 例 题 目: 追求“预设”与“生成”的和谐统一

——由一则教学案例引发的思考

追求“预设”与“生成”的和谐统一

——由一则教学案例引发的思考

[背景]

新课程实施以来,部分教师对“预设和生成”产生了一些片面的认识,也有一些教师一味地追求“生成性教学”,甚至有人因过分强调课堂的动态生成而发出了弱化预设乃至取消备课的呼吁.

如何处理好数学课堂教学中“预设”和“生成”的关系,几乎是每个老师经常思考的问题.课堂教学进程中所发生的一切不是都能预料的,但一个在课前有足够的思想和智慧准备的老师,能够在一些“可能”和“未知”发生时,胸有成竹地引导学生创造出精彩.以下的教学案例使我对“预设”与“生成”的和谐处理有了进一步的认识.

[案例描述]

我无法忘记在九年级总复习第一阶段上的一堂课!这堂课主要是复习代数式的表示、代数式的求值和应用.这部分内容学生掌握得不错,所以我整理完有关代数式的知识后,马上让学生进行练习.我让他们翻开《复习导引》(浙江省初中学业考试复习导引)14页,完成第23题.记得它在很多练习书上出现过,以往每次与它相遇都是不以为然,从没有引起我更多的关注,没想到这次我不经意的添上一笔后却让它“大放异彩,花香满堂”.

原题:如图1,和是两个边长分别为的正方形,用表示阴影部分的面积,并计算当cm,cm时,阴影部分的面积.

这个问题很多学生课前已经完成,我便把阴影部分改成如图2所示的三角形DBF,在其他条件都不变的情况下要求学生计算△DBF的面积.

话音刚落,学生A抬着头对我说:“这道题简直小菜一碟,在原来的基础上只要多减一个△EDF的面积不就行了.”看着生A傲气十足的样子,我想:“说得是没错,但总不该这么‘嚣张’吧!”.于是我故意‘为难’他:“我给你1分钟,你再想一种方法”.生A赶紧摆摆手,有些不好意思,其他同学也笑了.

笑声刚停,生B举着手向我示意:“老师,我有另外一种方法”.居然有学生这么快就想到了,我自己也没考虑过其他的求法,便马上让她站起来,其他同学也开始有了兴趣.

生B:延长BD到H,(我纠正了一下:延长BD

交EF于H点),阴影部分面积可看成是△FHB和

△FHD的面积差,以FH为底,两个三角形的高很

容易求得.(我根据生B的描述画出示意图3)

师:你是如何求出FH的呢?

生B:不用求,只要说明FH=CD就可以了.

师:继续说.(我暗自赞叹学生能有如此敏锐的观察力)

生B:BD是正方形的对角线,所以容易说明∠EDH=∠EHD=45°,则ED=EH,从而FH=CD.

我带头给生B鼓了掌,教室里顿时掌声一片.学生脑子里“闪烁”着许多睿智的想法,会在任何一个不经意的时刻,跃然而出,令你惊喜之余,不禁喟叹!

此时,留意到几位学生忘了鼓掌,笔尖却在“唰唰”地窜动.忽然,生C站起来,高呼:“我还有一种方法”,全班开始变得活跃起来,很多学生开始尝试寻找其他的方法.我也开始变得兴奋,索性把生C叫到台上来让他当一回小老师.

生C:如图4,我是延长FD交AB于H,以BH

为底,利用△FHB和△DHB的面积差来求,

师:BH该怎么求呢?

生C:利用△DAH∽△FED先求得AH,BH自然

就求出来了.

虽然他的基本思路与生B相同,但求解过程却是借助相似进行的,这给所有同学不小的启发.我想:“这不正是学生自主探索的一个良好契机吗,放手让学生想吧,学生的思维超乎我的想象,可能还有更精彩的在后头呢!”

师:那还有其他的方法吗?

笔头还是在“唰唰”地窜动……

没过多久,我又收到了意外的惊喜!

“老师,我还有一种很妙!”

是高个瘦脸的生D,比较内向但很爱思考的

一个学生.

“哦,那你添的辅助线又是什么呢?”

“我不是添什么辅助线,(如图5)我以C为坐标原点,以BC和CD所在的直线为坐标轴建立直角坐标系,已知B(-4,0),F(6,6),确定BF所在直线的解析式为.”

表述的时候有些激动,咽了一次口水,他又继续说.

“然后就求出H(0,2.4),所以CH=2.4,DH=1.6,这样以DH为公共底边,分别求出△DHB和△DHF的面积,再相加就行了.”

真是漂亮的构思.虽然这道题不必要这么做,但重要的是他想到了别人想不到的,将坐标思想与几何图形相结合,美不可言,妙不可言,我心里为他不断地叫绝!

生E:老师!这些方法都太麻烦了,其实答案

跟的长度一点关系也没有!

“真是不鸣则已,一鸣惊人”,我暗暗叫好!全班

同学都感到十分的惊奇!我当时也没能悟懂,所以

赶紧把话语权交给了他.

生E:如图,连接CF,由BD、CF是正方形的对角线可得∠DBC=∠FCG=45°,所以BD∥FC,所以S△DBF =S△DBC =, 所以条件中b是多余的.

同学们安静地听完生E的表述,教室里突然暴发出雷鸣般的掌声……

我即刻想到用几何画板演示这个“奇特的现象”.

师:生E给以上的解法作了一个最好的归纳,说出了问题的本质.现在我们用几何画板来验证他的想法.

学生一边在议论刚才的辅助线添得精彩至极,一边在期待我的演示……

此时,该题的数学本质已暴露无疑,全班惊呼:“哇!动起来居然这么直观!”同时大家为几何画板的动态魅力所折服.

看看手表,离下课还有5分钟左右的时间,再看看学生,兴奋依然,于是我就有了继续带领学生探究的冲动.把正方形改为其他的特殊图形又将如何,“形”变后是否规律依然?我立刻向学生提出了下面的问题:

如图7,将原题中的两个正方形改为两个菱形,边长不变,即BC=4,CG=6, 你能求得阴影部分的面积吗?

生:(部分答)能!

(兴奋之中的学生此时并不谨慎,而我已经感觉到条件不足,但我想还是让学生自己去完善好.)

生F:连接CF,利用平行线的知识(就是前面生E说的)可以证明S△DBF =S△DBC =S菱形ABCD,但求菱形面积的条件不够.

师:(追问)那你来补充一个条件.

生:(嘿嘿笑!)就让∠A=120°吧,这样简单一点!

(同学们也跟着一阵笑,笑他的机智,笑他的幽默诙谐.)

师:还可以改成其他图形吗?

学生七嘴八舌:矩形,梯形,正多边形……,下课铃声响起,我和学会回味着课堂内的每一分钟.

应该说,这样的课堂精彩是我们每一位一线教师所努力追求的.那么,我们应该怎样向课堂预约精彩呢?

[反思与启示]

一、心理准备——转变观念,泰然迎接生成

课堂教学特别是公开课教学,教师一般都希望能按课前设置的程序顺利进行,不希望出现意外的波折,取得预期的教学效果.但需要知道,我们的教学对象是一群活生生的学生,由于个体的差异,他们的学习方式不可能整齐划一

苏霍姆林斯基曾经说过:“教育的技巧并不在于能预见到课的所有细节,在于根据当时的具体情况,巧妙地在学生不知不觉之中做出相应的变动.”动态生成的课堂需要老师结合课堂实际灵活的增删环节,尊重学生个性思维,注重价值观的引导和智慧的启迪,把学生看作是一个可以无限开发和整合的资源库.善待学生的节外生枝,为有效生成腾一片空间.有了这样的思想准备,课堂上面对多姿多彩的生成因素,我们就能泰然地迎接,并加以智慧的推进.如在以上的案例中,我就能果断巧增生成的契机,从而迎来了未曾预约的精彩.

二、积淀历练——厚积薄发,捕捉教学资源

在“原题”结果S△DBF=中,△DBF的面积只与正方形ABCD的边长a有关,而与正方形EFGH的边长b无关!但由于缺乏课前对题目进行认真的解答、思考,“预设”不充分,本人没发现此题的已知条件过剩(b是多余的)的问题.诚然,课堂教学需要关注“生成”,但如果没有“预设”,任由课堂信马由缰,那么教学目标的达成也会大打折扣.如果在课堂教学中抓住上面的问题,以此为契机,提出新的问题,不正是培养学生批判性、探究性的最好素材吗?

问题:如图,若将正方形ABCD绕点C顺时针方向旋转,在什么情况下正方形ABCD的边长影响△DBF的面积?

综合“原题”与问题,我们从所列举的八种情况中发现,只有当点D在EC或EC的延长线上时(图1与图5),不论正方形ABCD的边长如何变化,△DBF的面积为(定值),其他六种情况△DBF的面积与两个正方形的边长都有关,这里主要体现正方形和图形对称性的基本特征.

三、精心设计——充分预设,向课堂预约精彩

课堂中学生提出了5种解法,其中生E的解法最本质.但是探究环境若拘泥于两个静态的正方形中,学生的思维不可能向纵深发展.适当拓广习题的应用范围和难度,适时适量的习题变式训练可以开拓学生的思维和视野. 于是在课堂最后的5分钟时间里,我“临时”受学生激发,将图形改成“菱形”进行探究,这是一种未曾预设的“探险”,但没有完全总结总感觉是一种遗憾.如果继续研究其他图形可以发现,两个相似的矩形、相似的梯形都有类似的结论.教师在解题教学中追求一题多解是好事,但不对解题思想方法进行归纳总结会是一种遗憾.新课程强调课堂教学要体现学生的主体性,但也应防止教师自己从教学“中心”走向了教学的“边缘”.从而导致教师使命的缺失.教师若能深入研究数学问题,精心设计数学课,课堂中的精彩将会如约而至.

[结束语]

预设和生成好比课堂教学的两个翅膀,是课堂教学整体的两个方面,只有兼备,课堂才能飞得起来.“凡事预则立,不预则废”.有这样一种比喻:一个普通的棋手能够预想招后几步棋,专业的棋手能够预想招后几十步棋,大师级的棋手从一开局就能看透整个棋局.只有充分的预计,才能临危不乱,运筹帷幄,决胜千里.

√