精品课时同步附带解析 高二生物人教版必修3第4.4 群落的演替

文档属性

| 名称 | 精品课时同步附带解析 高二生物人教版必修3第4.4 群落的演替 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-11-29 20:57:00 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

生物人教版必修3

第4章

种群和群落

第4节

群落的演替

1课时

一、选择题(12小题)

1.下列关于群落演替的说法不正确的是

(

)

A.弃耕的农田不会出现群落演替

B.在一定的条件下,不毛之地也有可能长成森林

C.在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林,是次生演替的一个例子

D.“野火烧不尽,春风吹又生”反映的是一种次生演替现象

2.一块甘蔗田弃耕几年后,形成了杂草地,该草地中

(

)

A.物种组成比甘蔗田简单

B.动物没有分层现象

C.群落演替为次生演替

D.植物没有垂直结构

3.演替过程中灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是

(

)

A.灌木繁殖能力较强

B.草本植物寿命较短

C.草本植物较为低等

D.灌木较为高大,能获得更多的阳光

4.四川大地震中形成了几十个堰塞湖,今后堰塞湖的演替属于

(

)

A.初生演替

B.先是初生演替,后为次生演替

C.次生演替

D.先是次生演替,后为初生演替

5.一块甘蔗田弃耕几年后,形成了杂草地,下面有关该过程的叙述正确的是

(

)

①此过程属于初生演替,最终一定能演替成为森林

②此过程属于次生演替,最终不一定能演替成为森林

③该杂草地物种丰富度要高于甘蔗田

④该杂草地动物没有分层现象,所以该群落没有垂直结构

⑤动植物在杂草地中都有分层现象,群落有垂直结构

A.①④⑤

B.②③⑤

C.②③④

D.①③⑤

6.在两块条件相同的退化林地上进行森林人工恢复和自然恢复的研究,20年后两块林地的生物多样性均有不同程度的提高,其中人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种。下列叙述正确的是

(

)

A.可采用样方法调查林地上植物的种群密度

B.自然恢复林中的226种植物构成一个群落

C.人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度高

D.自然恢复林的形成属于初生演替

7.某生物科研小组调查某弃耕农田在植被恢复过程中,一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段中典型物种的种群密度变化,绘制了下图,下列说法不正确的是

(

)

A.弃耕农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替

B.物种③的种群密度的变化符合“S”型增长曲线

C.随时间的推移物种①逐渐消失,该群落的物种丰富度逐渐降低

D.图中b→c段,物种②的种群密度变为相对稳定与其耐受弱光有关

8.如图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述错误的是

(

)

A.甲可表示在火灾后森林上进行的演替

B.甲中①②处的物种组成相同

C.甲的演替速度比乙快、历时短

D.若气候条件适宜,甲、乙均可演替成森林

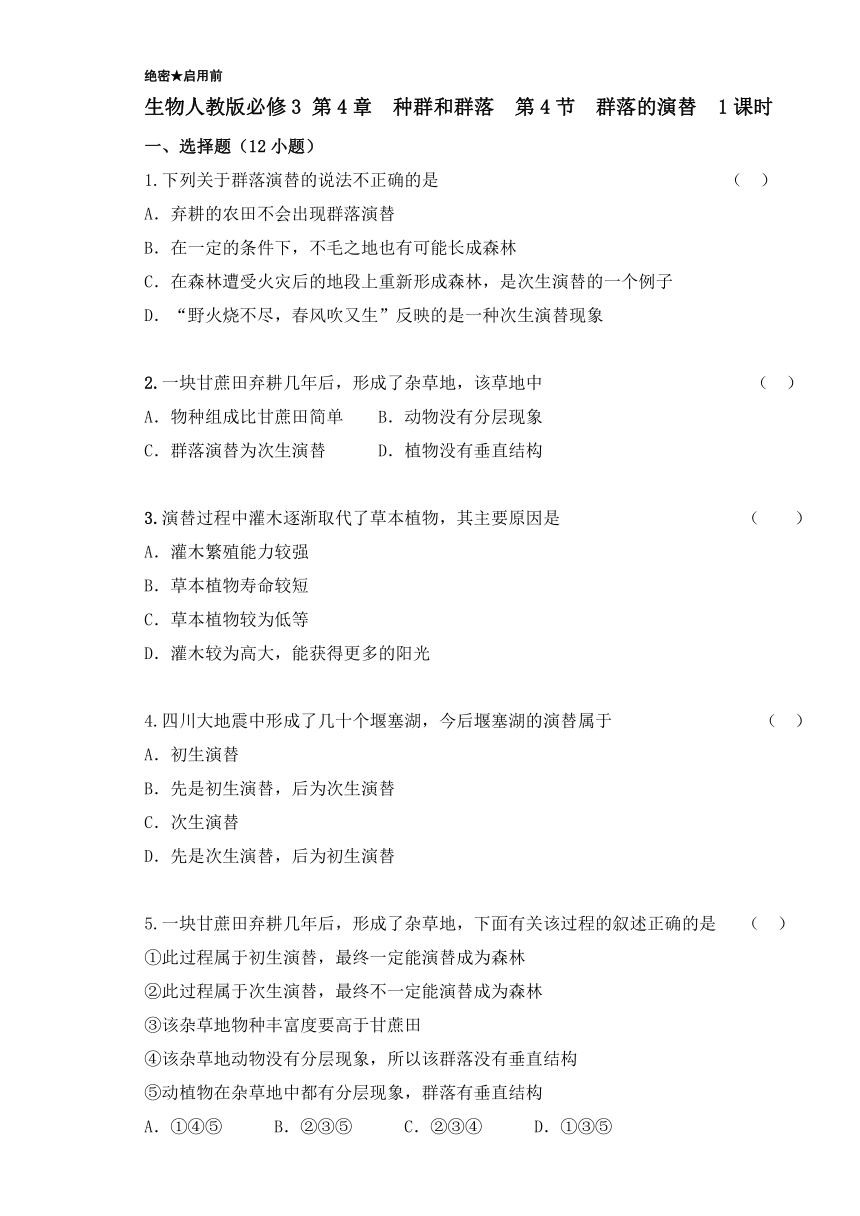

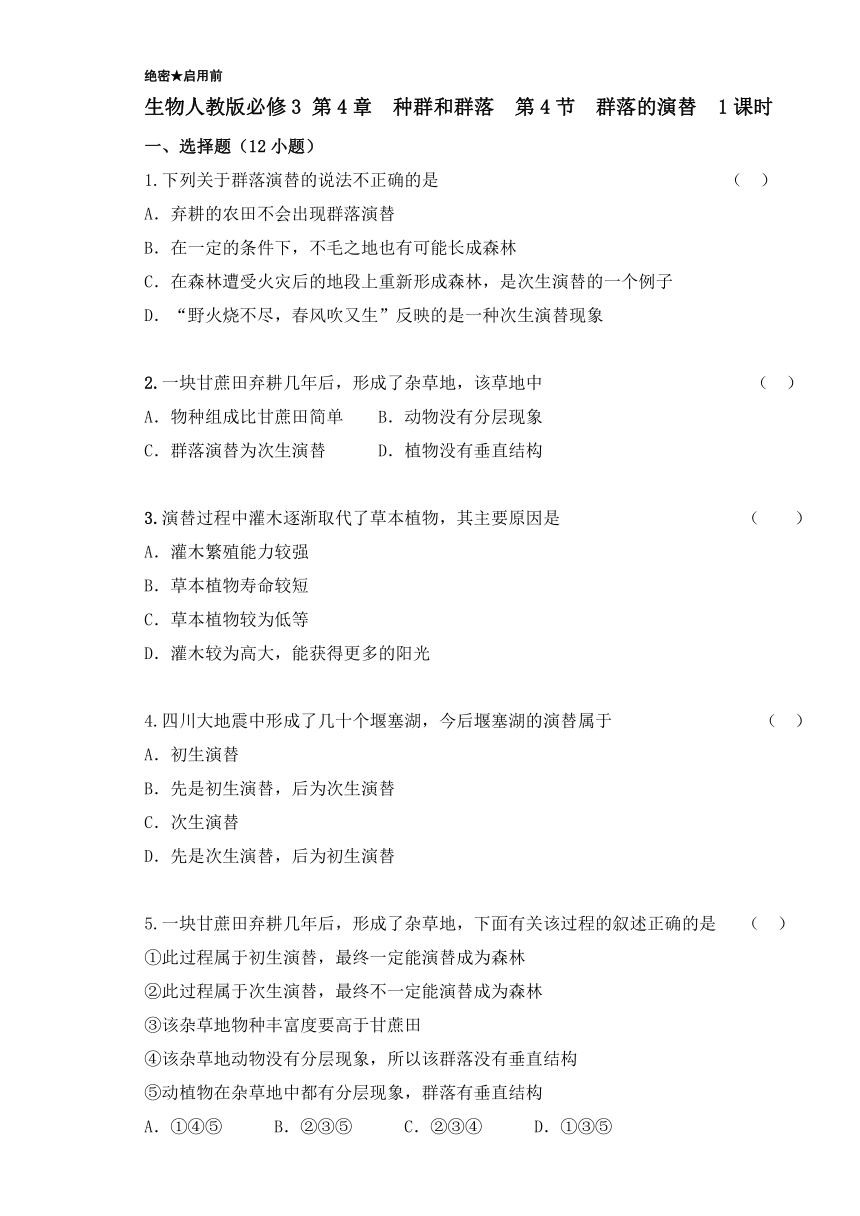

9.南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列叙述不正确的是

(

)

演替阶段

群落类型

植物种类数/种

草本植物

灌木

乔木

1

草丛

34

0

0

2

针叶林

52

12

1

3

针、阔叶混交林

67

24

17

4

常绿阔叶林

106

31

16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛阶段的动物分层现象较为简单,丰富度低

C.该地能恢复到第四阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物种子等的保留有关

10.下列有关种群与群落的叙述,正确的是

(

)

A.可用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化

B.与树林中的动物相比,草坪中的动物没有分层现象

C.次生演替的速度比初生演替的速度快

D.旅游不影响岛上的群落演替的速度和方向

11.某山区的坡地被破坏,当狂风暴雨侵袭时,局部山坡发生了山体滑坡,在较短的一段时间,该处出现了新的生物群落。下列相关叙述不正确的是

(

)

A.该群落的丰富度可能比较低

B.该群落中的生物多为草本植物,有垂直结构

C.该群落形成过程中先出现的生物最可能是地衣

D.若有人类活动,则该群落演替的速度和方向可能有变

12.下列关于群落演替的叙述,正确的是

(

)

①群落演替是生物与生物间相互作用的结果,其总趋势是物种丰富度增加和系统的稳定性提高

②群落演替中草本植物逐渐取代地衣,灌木逐渐取代草本植物,主要原因都是对阳光竞争的结果

③群落是一个动态系统,所以只要气候适宜,不论初生演替还是次生演替均可形成树林,只是时间有长有短

④初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争激烈

⑤因为地衣可以分泌有机酸,加速了岩石风化成土壤的过程,所以是裸岩上首先定居的生物

⑥通过群落演替,森林里不再有地衣、苔藓等生物

⑦人类活动不仅没有改变自然演替的方向,反而加快了自然演替的速度

A.②③⑤

B.①②④⑤

C.②④⑤

D.②③⑤⑦

二、综合题(3小题)

13.薇甘菊是首批入侵中国的外来物种,也是世界上最具危害性的100种外来入侵物种之一。每年我国因为薇甘菊入侵造成的经济损失高达数亿元。回答下列与之相关的问题:

(1)在薇甘菊的原产地中美洲,有多达160多种昆虫和菌类作为天敌控制其生长量,难以形成危害,这是长期

的结果;在入侵地,薇甘菊和本土所有生物共同构成

。

(2)某人承包了薇甘菊的部分入侵地,用除草剂除去全部薇甘菊和其他的野生植物,种植了一些观赏菊。一段时间后,发现地里又陆续出现了一些薇甘菊和其他野生动植物,这种现象在生态学上称为

。几年后有人发现地里植物上蚜虫增多,为了确定其种群密度,通常应采用

法调查。

14.黄石有个1000余亩的草甸山,生长着及腰深的黄背草、白芒、芭茅等多年生草本植物,春日的草甸山一片绿海,秋日则如金黄麦浪,吸引了不少游客休闲,也吸引了一些学生来调查研究。

(1)某同学用样方法调查草甸山上双子叶植物的种群密度,则取样最关键的是

。

(2)也有同学调查土壤中小动物的丰富度时,取回了一些土壤带回实验室,用诱虫器采集小动物时,忘记打开装置上的电灯,结果会使统计结果

(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

(3)草甸山上,黄背草高约0.5米,白芒高1~2米,而芭茅高可达2~4米,这体现了该群落的_______结构。

(4)同学们发现,被踩踏过的地方,不见三种植被,取而代之的是低矮的草,甚至出现不长草、土壤板结的现象。这说明人类的活动正影响着群落的

。

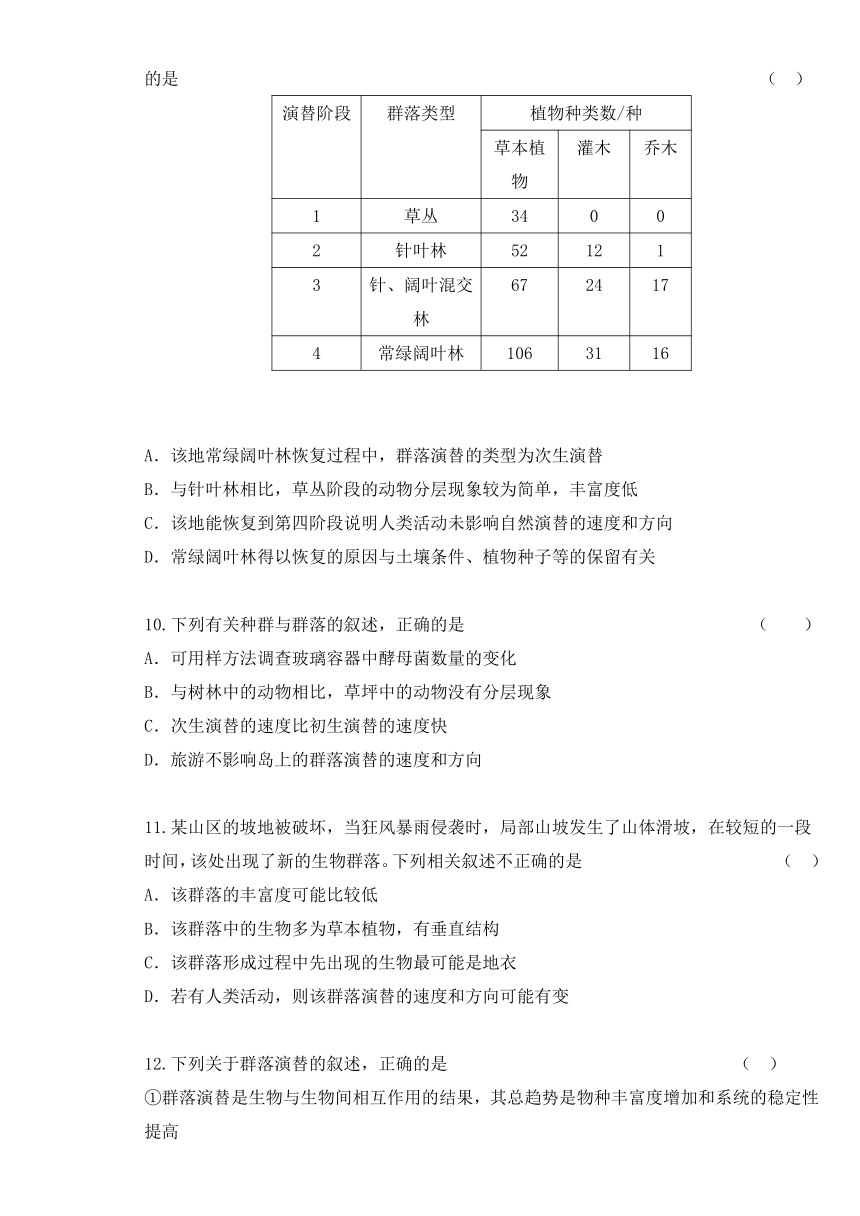

15.小叶章是一种多年生草本植物,入侵某苔原生态系统后形成斑块。科研人员采用样方法对小叶章入侵斑块进行群落调查,结果如下表:

植物种类

高度(cm)

生长型

对照

轻度入侵

中度入侵

重度入侵

高山乌头

20~40

多年生草本

+

藜芦

50~100

+

毛蕊老鹳草

30~80

+

大白花地榆

50~80

+

+

小叶章

60~90

+

+

+

牛皮杜鹃

10~25

灌木

+

+

+

笃斯越桔

10~15

+

+

(1)调查时,科研人员要在小叶章入侵斑块

选择若干个1m×1m的样方,统计样方内的植物

、株数、高度等信息,通过记名计算法统计出整个群落中植物的_________。以相邻的本地牛皮杜鹃群落为对照组进行研究分析。

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,多年生草本植物种类明显

,植株的高度_________。

(3)小叶章不同入侵程度下,群落的

空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为

。

生物人教版必修3

第4章

种群和群落

第4节

群落的演替

1课时

参考答案及解析

1.

【答案】A

【解析】弃耕的农田会出现群落的次生演替,A错误;在一定的条件下,不毛之地也有可能长成森林,B正确;在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林,是次生演替的一个例子,C正确;“野火烧不尽,春风吹又生”反映的是一种次生演替现象,D正确。

【题型】选择题

【难度】较易

2.

【答案】C

【解析】甘蔗田种植作物较单一,杂草地中物种较多,丰富度要高于甘蔗田,A错误;该杂草地动物具有分层现象,B错误;在弃耕的甘蔗田中形成了杂草地属于次生演替,C正确;该杂草地植物有垂直分层现象,D错误。

【题型】选择题

【难度】容易

3.

【答案】D

【解析】群落演替过程中灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是灌木较为高大,能获得更多的阳光,成为优势物种,A、B、C错误,D正确。

【题型】选择题

【难度】容易

4.

【答案】C

【解析】四川大地震中形成了几十个堰塞湖,虽然堰塞湖原群落被破坏,但仍保留有植物的种子和其他繁殖体,所以今后堰塞湖的演替属于次生演替。

【题型】选择题

【难度】较易

5.

【答案】B

【解析】此过程属于次生演替,但最终是否能演替成为森林,还有看环境条件,①错误、②正确;甘蔗田物种比较单一,弃耕后,随着演替的进行,物种丰富度越来越高,③正确;该杂草地动物有分层现象,所以该杂草地也存在垂直结构,④错误;动植物在杂草地中都有分层现象,群落有垂直结构,⑤正确。

【题型】选择题

【难度】较易

6.

【答案】A

【解析】一般可采用样方法调查林地上植物的种群密度,A正确;自然恢复林中的所有生物构成一个群落,B错误;人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种,可得出人工恢复林比自然恢复林丰富度低,C错误;自然恢复林的形成属于次生演替,因为此处原来存在过植被,D错误。

【题型】选择题

【难度】较易

7.

【答案】C

【解析】弃耕农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替,A正确;物种③的种群密度在演替的过程中经历了由小到大最后有所回落的变化符合“S”型增长曲线,B正确;据图分析可知,随时间的推移,物种①逐渐消失。但群落演替是“优势取代”,而不是物种间的“取而代之”,所以随时间的推移,该群落的物种丰富度会逐渐提高,C错误;图中b→c段,物种①逐渐消失,物种②的种群密度逐渐降低到相对稳定,都是因为受弱光的影响,前者对弱光的耐受性差,后者对弱光耐受性强,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

8.

【答案】B

【解析】由图中曲线可知,甲为次生演替,如火灾过后的森林上进行的演替,A正确;甲中①、②处的物种丰富度虽然相同,但是物种组成不一定相同,因为在演替过程中,可能出现新物种,B错误;乙为初生演替,如裸岩上进行的演替;甲的演替速度比乙快、经历的时间短,C正确;在气候条件适宜的情况下,甲、乙均可演替成森林,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

9.

【答案】C

【解析】常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替,A正确;针叶林中的植物有草本植物、灌木、乔木,垂直结构较草丛复杂,动物分层现象也较草丛复杂,B正确;人类停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林才逐步得以恢复,说明人类活动会影响自然演替的速度和方向,C错误;常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者其他繁殖体得到保留外,还可能是原有的土壤条件也得到基本保留,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

10.

【答案】C

【解析】用抽样检测法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化,A错误;草坪中的动物仍然有分层现象,只是没有树林中那么明显,B错误;次生演替是在原有植被已被破坏但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,与初生演替相比,次生演替的速度快,C正确;由于旅游景区人类活动增强,会影响岛上的群落演替的速度和方向,D错误。

【题型】选择题

【难度】较易

11.

【答案】C

【解析】发生山崩处的群落的物种丰富度比较低,生态系统的自我调节能力差,抵抗力稳定性低,A正确;破坏的群落中多为草本植物,还存在地被植物,如苔藓等,说明还存在垂直结构,B正确;裸岩上进行的是初生演替,最先出现的生物是地衣,该群落形成过程属于次生演替,C错误;人类活动往往使得群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

12.

【答案】A

【解析】群落演替是生物与生物、生物与环境间相互作用的结果,其总趋势是物种丰富度增加和系统的稳定性提高,①错误;群落演替中草本植物逐渐取代地衣,灌木逐渐取代草本植物,主要原因都是对阳光竞争的结果,②正确;群落是一个动态系统,所以只要气候适宜,不论初生演替还是次生演替均可形成树林,只是时间有长有短,③正确;初生演替和次生演替群落内都有竞争现象,④错误;因为地衣可以分泌有机酸,加速了岩石风化成土壤的过程,所以是裸岩上首先定居的生物,⑤正确;通过群落演替,发生优势取代,但森林里仍然有地衣、苔藓等生物,⑥错误;人类活动能改变自然演替的方向和速度,⑦错误。

【题型】选择题

【难度】一般

13.

【答案】

(1)自然选择

生物群落

(2)群落的演替(或者次生演替)

样方

【解析】

(1)在原产地,薇甘菊与当地生物之间的和谐关系是长期自然选择的结果。在入侵地,薇甘菊和本土所有生物共同构成一个生物群落。

(2)一个群落被另一个群落替代的现象叫群落的演替。调查蚜虫的种群密度常用样方法,因为蚜虫活动范围小。

【题型】综合题

【难度】较易

14.

【答案】

(1)随机取样

(2)偏小

(3)垂直

(4)演替的速度和方向

【解析】

(1)植物种群密度的调查应采用样方法进行调查,取样的关键是随机取样,不能掺入主观因素。

(2)土壤中的小动物具有趋湿避光的特点,在调查土壤中小动物丰富度时,要使土壤中的小动物能够充分地被收集到收集瓶中,应该打开灯光,否则,统计的数目就会偏小。

(3)群落的空间结构主要包括垂直结构和水平结构,垂直结构是指不同层次上生物种类和种群密度不同;水平结构是指在水平方向上,由于地形的起伏、光照的明暗、湿度大小、盐碱度等的差异,不同地段分布着不同的生物种群,同一地段上种群密度也有差异。根据题意,体现了该群落的垂直结构。

(4)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

【题型】综合题

【难度】较易

15.

【答案】

(1)随机

种类

丰富度

(2)增多

增加

(3)垂直和水平

次生演替

【解析】

(1)样方法调查种群密度时要随机取样,减少主观因素对结果的影响。统计样方内的植物种类,通过记名计算法,可以统计出整个群落中植物的种类,也就是群落的丰富度。

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,小叶章增多,多年生草本植物种类明显增多,藜芦也增加,高度明显增加。

(3)群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,小叶章不同入侵程度下,两者都发生了变化。这种演替原来就存在植被,因此属于次生演替。

【题型】综合题

【难度】一般

生物人教版必修3

第4章

种群和群落

第4节

群落的演替

1课时

一、选择题(12小题)

1.下列关于群落演替的说法不正确的是

(

)

A.弃耕的农田不会出现群落演替

B.在一定的条件下,不毛之地也有可能长成森林

C.在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林,是次生演替的一个例子

D.“野火烧不尽,春风吹又生”反映的是一种次生演替现象

2.一块甘蔗田弃耕几年后,形成了杂草地,该草地中

(

)

A.物种组成比甘蔗田简单

B.动物没有分层现象

C.群落演替为次生演替

D.植物没有垂直结构

3.演替过程中灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是

(

)

A.灌木繁殖能力较强

B.草本植物寿命较短

C.草本植物较为低等

D.灌木较为高大,能获得更多的阳光

4.四川大地震中形成了几十个堰塞湖,今后堰塞湖的演替属于

(

)

A.初生演替

B.先是初生演替,后为次生演替

C.次生演替

D.先是次生演替,后为初生演替

5.一块甘蔗田弃耕几年后,形成了杂草地,下面有关该过程的叙述正确的是

(

)

①此过程属于初生演替,最终一定能演替成为森林

②此过程属于次生演替,最终不一定能演替成为森林

③该杂草地物种丰富度要高于甘蔗田

④该杂草地动物没有分层现象,所以该群落没有垂直结构

⑤动植物在杂草地中都有分层现象,群落有垂直结构

A.①④⑤

B.②③⑤

C.②③④

D.①③⑤

6.在两块条件相同的退化林地上进行森林人工恢复和自然恢复的研究,20年后两块林地的生物多样性均有不同程度的提高,其中人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种。下列叙述正确的是

(

)

A.可采用样方法调查林地上植物的种群密度

B.自然恢复林中的226种植物构成一个群落

C.人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度高

D.自然恢复林的形成属于初生演替

7.某生物科研小组调查某弃耕农田在植被恢复过程中,一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段中典型物种的种群密度变化,绘制了下图,下列说法不正确的是

(

)

A.弃耕农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替

B.物种③的种群密度的变化符合“S”型增长曲线

C.随时间的推移物种①逐渐消失,该群落的物种丰富度逐渐降低

D.图中b→c段,物种②的种群密度变为相对稳定与其耐受弱光有关

8.如图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述错误的是

(

)

A.甲可表示在火灾后森林上进行的演替

B.甲中①②处的物种组成相同

C.甲的演替速度比乙快、历时短

D.若气候条件适宜,甲、乙均可演替成森林

9.南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列叙述不正确的是

(

)

演替阶段

群落类型

植物种类数/种

草本植物

灌木

乔木

1

草丛

34

0

0

2

针叶林

52

12

1

3

针、阔叶混交林

67

24

17

4

常绿阔叶林

106

31

16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛阶段的动物分层现象较为简单,丰富度低

C.该地能恢复到第四阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物种子等的保留有关

10.下列有关种群与群落的叙述,正确的是

(

)

A.可用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化

B.与树林中的动物相比,草坪中的动物没有分层现象

C.次生演替的速度比初生演替的速度快

D.旅游不影响岛上的群落演替的速度和方向

11.某山区的坡地被破坏,当狂风暴雨侵袭时,局部山坡发生了山体滑坡,在较短的一段时间,该处出现了新的生物群落。下列相关叙述不正确的是

(

)

A.该群落的丰富度可能比较低

B.该群落中的生物多为草本植物,有垂直结构

C.该群落形成过程中先出现的生物最可能是地衣

D.若有人类活动,则该群落演替的速度和方向可能有变

12.下列关于群落演替的叙述,正确的是

(

)

①群落演替是生物与生物间相互作用的结果,其总趋势是物种丰富度增加和系统的稳定性提高

②群落演替中草本植物逐渐取代地衣,灌木逐渐取代草本植物,主要原因都是对阳光竞争的结果

③群落是一个动态系统,所以只要气候适宜,不论初生演替还是次生演替均可形成树林,只是时间有长有短

④初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争激烈

⑤因为地衣可以分泌有机酸,加速了岩石风化成土壤的过程,所以是裸岩上首先定居的生物

⑥通过群落演替,森林里不再有地衣、苔藓等生物

⑦人类活动不仅没有改变自然演替的方向,反而加快了自然演替的速度

A.②③⑤

B.①②④⑤

C.②④⑤

D.②③⑤⑦

二、综合题(3小题)

13.薇甘菊是首批入侵中国的外来物种,也是世界上最具危害性的100种外来入侵物种之一。每年我国因为薇甘菊入侵造成的经济损失高达数亿元。回答下列与之相关的问题:

(1)在薇甘菊的原产地中美洲,有多达160多种昆虫和菌类作为天敌控制其生长量,难以形成危害,这是长期

的结果;在入侵地,薇甘菊和本土所有生物共同构成

。

(2)某人承包了薇甘菊的部分入侵地,用除草剂除去全部薇甘菊和其他的野生植物,种植了一些观赏菊。一段时间后,发现地里又陆续出现了一些薇甘菊和其他野生动植物,这种现象在生态学上称为

。几年后有人发现地里植物上蚜虫增多,为了确定其种群密度,通常应采用

法调查。

14.黄石有个1000余亩的草甸山,生长着及腰深的黄背草、白芒、芭茅等多年生草本植物,春日的草甸山一片绿海,秋日则如金黄麦浪,吸引了不少游客休闲,也吸引了一些学生来调查研究。

(1)某同学用样方法调查草甸山上双子叶植物的种群密度,则取样最关键的是

。

(2)也有同学调查土壤中小动物的丰富度时,取回了一些土壤带回实验室,用诱虫器采集小动物时,忘记打开装置上的电灯,结果会使统计结果

(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

(3)草甸山上,黄背草高约0.5米,白芒高1~2米,而芭茅高可达2~4米,这体现了该群落的_______结构。

(4)同学们发现,被踩踏过的地方,不见三种植被,取而代之的是低矮的草,甚至出现不长草、土壤板结的现象。这说明人类的活动正影响着群落的

。

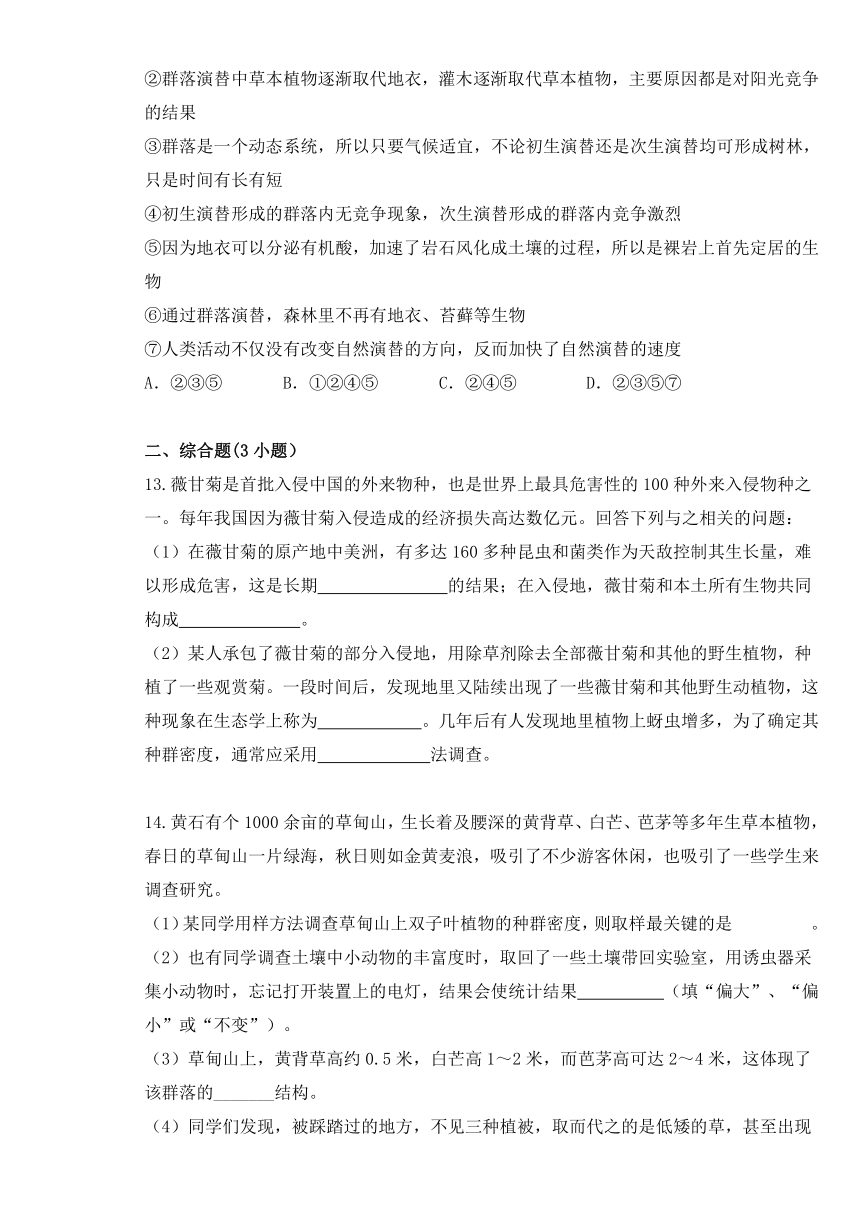

15.小叶章是一种多年生草本植物,入侵某苔原生态系统后形成斑块。科研人员采用样方法对小叶章入侵斑块进行群落调查,结果如下表:

植物种类

高度(cm)

生长型

对照

轻度入侵

中度入侵

重度入侵

高山乌头

20~40

多年生草本

+

藜芦

50~100

+

毛蕊老鹳草

30~80

+

大白花地榆

50~80

+

+

小叶章

60~90

+

+

+

牛皮杜鹃

10~25

灌木

+

+

+

笃斯越桔

10~15

+

+

(1)调查时,科研人员要在小叶章入侵斑块

选择若干个1m×1m的样方,统计样方内的植物

、株数、高度等信息,通过记名计算法统计出整个群落中植物的_________。以相邻的本地牛皮杜鹃群落为对照组进行研究分析。

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,多年生草本植物种类明显

,植株的高度_________。

(3)小叶章不同入侵程度下,群落的

空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为

。

生物人教版必修3

第4章

种群和群落

第4节

群落的演替

1课时

参考答案及解析

1.

【答案】A

【解析】弃耕的农田会出现群落的次生演替,A错误;在一定的条件下,不毛之地也有可能长成森林,B正确;在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林,是次生演替的一个例子,C正确;“野火烧不尽,春风吹又生”反映的是一种次生演替现象,D正确。

【题型】选择题

【难度】较易

2.

【答案】C

【解析】甘蔗田种植作物较单一,杂草地中物种较多,丰富度要高于甘蔗田,A错误;该杂草地动物具有分层现象,B错误;在弃耕的甘蔗田中形成了杂草地属于次生演替,C正确;该杂草地植物有垂直分层现象,D错误。

【题型】选择题

【难度】容易

3.

【答案】D

【解析】群落演替过程中灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是灌木较为高大,能获得更多的阳光,成为优势物种,A、B、C错误,D正确。

【题型】选择题

【难度】容易

4.

【答案】C

【解析】四川大地震中形成了几十个堰塞湖,虽然堰塞湖原群落被破坏,但仍保留有植物的种子和其他繁殖体,所以今后堰塞湖的演替属于次生演替。

【题型】选择题

【难度】较易

5.

【答案】B

【解析】此过程属于次生演替,但最终是否能演替成为森林,还有看环境条件,①错误、②正确;甘蔗田物种比较单一,弃耕后,随着演替的进行,物种丰富度越来越高,③正确;该杂草地动物有分层现象,所以该杂草地也存在垂直结构,④错误;动植物在杂草地中都有分层现象,群落有垂直结构,⑤正确。

【题型】选择题

【难度】较易

6.

【答案】A

【解析】一般可采用样方法调查林地上植物的种群密度,A正确;自然恢复林中的所有生物构成一个群落,B错误;人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种,可得出人工恢复林比自然恢复林丰富度低,C错误;自然恢复林的形成属于次生演替,因为此处原来存在过植被,D错误。

【题型】选择题

【难度】较易

7.

【答案】C

【解析】弃耕农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替,A正确;物种③的种群密度在演替的过程中经历了由小到大最后有所回落的变化符合“S”型增长曲线,B正确;据图分析可知,随时间的推移,物种①逐渐消失。但群落演替是“优势取代”,而不是物种间的“取而代之”,所以随时间的推移,该群落的物种丰富度会逐渐提高,C错误;图中b→c段,物种①逐渐消失,物种②的种群密度逐渐降低到相对稳定,都是因为受弱光的影响,前者对弱光的耐受性差,后者对弱光耐受性强,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

8.

【答案】B

【解析】由图中曲线可知,甲为次生演替,如火灾过后的森林上进行的演替,A正确;甲中①、②处的物种丰富度虽然相同,但是物种组成不一定相同,因为在演替过程中,可能出现新物种,B错误;乙为初生演替,如裸岩上进行的演替;甲的演替速度比乙快、经历的时间短,C正确;在气候条件适宜的情况下,甲、乙均可演替成森林,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

9.

【答案】C

【解析】常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替,A正确;针叶林中的植物有草本植物、灌木、乔木,垂直结构较草丛复杂,动物分层现象也较草丛复杂,B正确;人类停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林才逐步得以恢复,说明人类活动会影响自然演替的速度和方向,C错误;常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者其他繁殖体得到保留外,还可能是原有的土壤条件也得到基本保留,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

10.

【答案】C

【解析】用抽样检测法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化,A错误;草坪中的动物仍然有分层现象,只是没有树林中那么明显,B错误;次生演替是在原有植被已被破坏但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,与初生演替相比,次生演替的速度快,C正确;由于旅游景区人类活动增强,会影响岛上的群落演替的速度和方向,D错误。

【题型】选择题

【难度】较易

11.

【答案】C

【解析】发生山崩处的群落的物种丰富度比较低,生态系统的自我调节能力差,抵抗力稳定性低,A正确;破坏的群落中多为草本植物,还存在地被植物,如苔藓等,说明还存在垂直结构,B正确;裸岩上进行的是初生演替,最先出现的生物是地衣,该群落形成过程属于次生演替,C错误;人类活动往往使得群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。

【题型】选择题

【难度】一般

12.

【答案】A

【解析】群落演替是生物与生物、生物与环境间相互作用的结果,其总趋势是物种丰富度增加和系统的稳定性提高,①错误;群落演替中草本植物逐渐取代地衣,灌木逐渐取代草本植物,主要原因都是对阳光竞争的结果,②正确;群落是一个动态系统,所以只要气候适宜,不论初生演替还是次生演替均可形成树林,只是时间有长有短,③正确;初生演替和次生演替群落内都有竞争现象,④错误;因为地衣可以分泌有机酸,加速了岩石风化成土壤的过程,所以是裸岩上首先定居的生物,⑤正确;通过群落演替,发生优势取代,但森林里仍然有地衣、苔藓等生物,⑥错误;人类活动能改变自然演替的方向和速度,⑦错误。

【题型】选择题

【难度】一般

13.

【答案】

(1)自然选择

生物群落

(2)群落的演替(或者次生演替)

样方

【解析】

(1)在原产地,薇甘菊与当地生物之间的和谐关系是长期自然选择的结果。在入侵地,薇甘菊和本土所有生物共同构成一个生物群落。

(2)一个群落被另一个群落替代的现象叫群落的演替。调查蚜虫的种群密度常用样方法,因为蚜虫活动范围小。

【题型】综合题

【难度】较易

14.

【答案】

(1)随机取样

(2)偏小

(3)垂直

(4)演替的速度和方向

【解析】

(1)植物种群密度的调查应采用样方法进行调查,取样的关键是随机取样,不能掺入主观因素。

(2)土壤中的小动物具有趋湿避光的特点,在调查土壤中小动物丰富度时,要使土壤中的小动物能够充分地被收集到收集瓶中,应该打开灯光,否则,统计的数目就会偏小。

(3)群落的空间结构主要包括垂直结构和水平结构,垂直结构是指不同层次上生物种类和种群密度不同;水平结构是指在水平方向上,由于地形的起伏、光照的明暗、湿度大小、盐碱度等的差异,不同地段分布着不同的生物种群,同一地段上种群密度也有差异。根据题意,体现了该群落的垂直结构。

(4)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

【题型】综合题

【难度】较易

15.

【答案】

(1)随机

种类

丰富度

(2)增多

增加

(3)垂直和水平

次生演替

【解析】

(1)样方法调查种群密度时要随机取样,减少主观因素对结果的影响。统计样方内的植物种类,通过记名计算法,可以统计出整个群落中植物的种类,也就是群落的丰富度。

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,小叶章增多,多年生草本植物种类明显增多,藜芦也增加,高度明显增加。

(3)群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,小叶章不同入侵程度下,两者都发生了变化。这种演替原来就存在植被,因此属于次生演替。

【题型】综合题

【难度】一般

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园