人教版语文必修5同步教学课件:8 咬文嚼字(29张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修5同步教学课件:8 咬文嚼字(29张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 332.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-15 18:14:28 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。8 咬文嚼字目标导航文本助读基础导练预习导读1.了解有关朱光潜的文学常识,识记文中的重点字词。

2.理清文章的思路,筛选文中的信息,把握作者的观点。

3.学习议论文中举例论证的写作方法。

4.提高鉴赏文学作品的审美能力,领会作者严谨、创新的态度和求真求实的“咬文嚼字”精神。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者

?

朱光潜(1897—1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。安徽桐城人。早年曾任北京大学教授,四川大学教授、文学院院长,武汉大学教授、教务长。毕生从事美学教学和研究,是我国现代美学的开拓者和奠基者之一。

《文艺心理学》《诗论》是他的代表作。他的《西方美学史》是中国第一部系统论述西方美学历史的著作。另外还有《给青年的十二封信》《变态心理学派别》《谈修养》《克罗齐哲学述评》《美学批判论文集》《谈美书简》《美学拾穗集》等。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景

文学也称语言艺术。语言,是文学作品塑造艺术形象、反映现实生活的媒介和手段。然而,文学研究、文学批评往往对文学语言不够重视,一般人也就不大重视语言修养,用一种粗枝大叶的态度对待语言,不注重推敲文字,甚至白字连篇,语病百出。针对当时文学创作的这种现象,朱光潜写下了这篇文章。目标导航文本助读基础导练预习导读3.文体知识

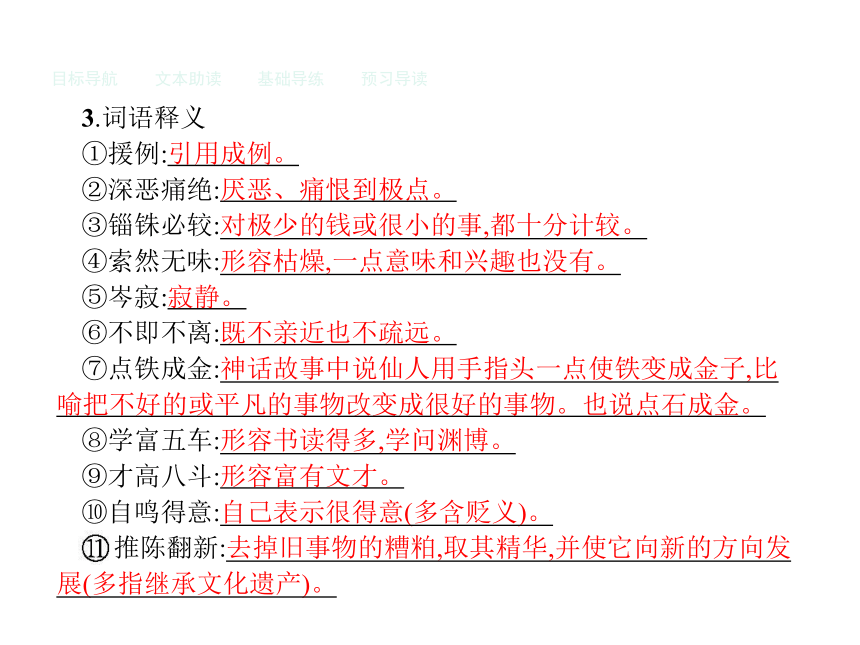

随笔是散文的一种,随手笔录,不拘一格,内容广泛,形式多样。中国自宋代以来,凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。新中国成立以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的战斗性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。文艺随笔也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议,篇幅短小,既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读3.词语释义

①援例:引用成例。

②深恶痛绝:厌恶、痛恨到极点。

③锱铢必较:对极少的钱或很小的事,都十分计较。

④索然无味:形容枯燥,一点意味和兴趣也没有。

⑤岑寂:寂静。

⑥不即不离:既不亲近也不疏远。

⑦点铁成金:神话故事中说仙人用手指头一点使铁变成金子,比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物。也说点石成金。

⑧学富五车:形容书读得多,学问渊博。

⑨才高八斗:形容富有文才。

⑩自鸣得意:自己表示很得意(多含贬义)。

推陈翻新:去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展(多指继承文化遗产)。目标导航文本助读基础导练预习导读4.词义辨析

(1)捉摸 琢磨

同:两者都有“思考”的意思。

异:“捉摸”是“猜测、预料”的意思,多用于否定式。“琢磨”读“zuó mo”时,意思是“思索、考虑”;读“zhuó mó”时,意思是:①雕刻和打磨(玉石);②加工使精美(指文章等)。

应用 ①命运似乎总是令人难以捉摸,但其实他也有自己的性格——喜欢和胆小怕事的倒霉鬼开玩笑。

②尽管这是一次常规的会议,但其中透出的不少信息,值得财经界回味琢磨。目标导航文本助读基础导练预习导读(2)不免 未免

同:两者都表示肯定的语气。

异:“不免”是“免不了”之意,表示出现的某种结果,用来加强句子的语气,有时也可以作谓语。“未免”指实在不能不说是……(表示不以为然),不能作谓语。

应用 ①可以想象,随着停车费用的增加,或许会将部分普通的有车一族挤出用车市场。但要想以此大大缓解停车难题,未免太过乐观。

②认为户外非得背着包进山吃苦的认识不免狭隘,这次参与体验的家庭应该都能体会到,户外露营也可以很舒服。目标导航文本助读基础导练预习导读(3)锱铢必较 斤斤计较

同:两者都有“对小事计较”的意思。

异:词义的轻重不同。“锱铢必较”指对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。“斤斤计较”形容过分计较微小的利益或无关紧要的事情。

应用 ①尽管这家企业有进行大手笔投资的意愿,但向银行支付顾问费时依然锱铢必较。

②近日,记者采访了市民的生活百态,九成市民表示,“钱袋子”渐瘪,生活中很多时候不得不斤斤计较。目标导航文本助读预习导读基础导练1.朱光潜在文中论述的“咬文嚼字”和《现代汉语词典》上“咬文嚼字”的义项是否相同?为什么必须去咬文嚼字?

提示:(1)不同。《现代汉语词典》上“咬文嚼字”的义项:过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容)。朱光潜在文中赋予它褒义,鼓励人们去咬文嚼字,是指对文学作品的语言必须有一字不肯放松的谨严态度,只有这样,才能逐渐达到艺术的完美。目标导航文本助读预习导读基础导练(2)因为文字与思想感情有关,与情境有关,与意境有关,与联想有关,与创新有关,要参透文章,写出好文章,必须学会“咬文嚼字”。2.作者为了论证“咬文嚼字”的道理,列举了很多事例。这些例子都十分典型,十分精辟,很有说服力。请找出这些例子并说说作者证明了什么观点。目标导航文本助读预习导读基础导练提示: 句段剖析合作交流文本图解1.咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

剖析 文字和思想情感关系密切,推敲文字表面上是“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,最终也要以表达最恰当的思想感情为目的,而不能一味地追求形式,搞表面文章。这就是文字的实质。句段剖析合作交流文本图解2.科学的文字愈限于直指的意义就愈精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。

剖析 文字在不同领域里具有不同的特点,科学领域的文字需要准确,相对稳定的意义框架越明显越好,越确实越好;而文学的语言则需要借助联想,使文字具有活生生的特殊意义,越有特色越好,越鲜活越好;而古典诗歌的文字则是最凝练的,尤其需要借助联想才能欣赏得透彻。这需要阅读和写作的人都具有较深厚的文化积淀,否则是不可能做到这一点的。句段剖析合作交流文本图解1.作者认为“推”字比“敲”字用得好的理由是什么?

提示:“推”字更能体现环境的幽寂和僧人的孤寂,更能与孤僧步月归寺的情境调和。(作者认为文字和思想情感的关系十分密切,语言文字不仅要符合全诗的意境,也要符合作者的思想感情,以此来判断用语是否妥当。)

2.“咬文嚼字”的本意是什么?为什么说把“咬文嚼字”说成“推敲”,是“说得好听一点”?

提示:“咬文嚼字”原指过分地斟酌字眼,含讽刺意味。在作者看来,“咬文嚼字”和“推敲”都是指对语言文字斟酌锤炼,只不过“咬文嚼字”在词典上的意思是贬义,而“推敲”是褒义。句段剖析合作交流文本图解3.作者最后所举套语的实例包括哪些例子?作者想借此说明什么?

提示:从前作诗文的人都去《文料触机》《幼学琼林》《事类统编》之类的书籍中找辞藻典故;人们说美人都是“柳腰桃面”,“王嫱、西施”,才子都是“学富五车,才高八斗”;谈风景必是“春花秋月”,叙离别不外“柳岸灞桥”;做买卖都说有“端木遗风”;用铅字排印书籍都说是“付梓”“杀青”等。

作者想借此说明,联想起于习惯,联想意义也是最易误用而生流弊的。一个人的心理习惯如果老是倾向于“套板反应”,就与文艺无缘。因为就作者说,“套板反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。语言跟着思想情感走,你不肯用俗滥的语言,自然也就不肯用俗滥的思想情感,遇事就会朝深一层去想,创作出来的文章也就不致落入下乘。句段剖析合作交流文本图解4.怎样才能做到“咬文嚼字”?

提示:本着严谨的精神,刻苦自励、留心玩索、推陈翻新,追求思想情感和语言的精练与吻合,是实践“咬文嚼字”的方法。句段剖析合作交流文本图解1.结构严谨,思路清晰

作者在文章前半部分列举了四组事例,从不同角度论证文字和思想的密切关系,然后得出结论:无论阅读或写作,必须要咬文嚼字,必须有一字不肯放松的谨严,实际上就是调整思想和情感。接着作者正面援引实例,证明善用字的联想意义,就会使文章意蕴丰富。紧接着又从反面援引实例证明误用字的联想意义就会产生“套板反应”这一流弊。最后作者才在文后点明主旨。

2.取例典型,论证有力

本文成功地运用例证法,虽然文中用例十几个,但并无累赘之感,除了以例分析、由例入理之外,用例典型而具有代表性,也是原因之一。首先,作者所举用字成功之例,一般都是名篇中的名句;其次,作者取例时常变换角度,如第一部分中的几个事例,尽管都是在说文字与思想、情感之间的密切联系,但角度却完全不同;再次,作者对自己所选用的事例,能够进行重新审视,使之更有力地说明自己的观点。3.语言亲切,精练雅洁

本文谈论的是锤炼语言,其本身就是追求思想情感的凝练和语言的精练与吻合的典范。作者在行文时,很注意锤炼词句,其语言简洁精当。如,“‘敲’就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰”——可谓形象精练之至。语言亲切,颇有“谈话”之风。也就是说,作者并不是正襟危坐地摆出学究状来谈论语言问题,他是以闲聊的姿态,文雅的口语,把文字与思想情感、内容与形式的关系,娓娓道来,再配上生动、典型的事例,让你在诚服于他的见解的同时,为他那从容不迫的气度,大处着眼、小处着手、化繁为简的亲切语言所打动。自主练笔

导练目标

请以“生活不相信如果”为话题写一个作文片段,要求中心明确,事例典型,300字左右。创意激活

例证法也叫事例论证,是用令人信服的典型事例来证明自己论点正确的一种方法。

要用好例证法,必须注意以下几个方面:

(1)事例要丰富,点面结合。事例切忌单一狭隘,古今中外的事例要相映生辉。同类事例掌握多时可考虑采用排比句式列举。

(2)事例要典型、确凿,有影响力。一般来讲,应优先考虑著名的人物或事例,慎用校园、家庭、市井街头的琐碎事例。

(3)事例的叙述要简明扼要。切忌拖泥带水,过于详细。举例是为了证明观点,不是为了弄清事实,切忌本末倒置。

(4)事例列举之后要简短分析。不能将例证法变成事例列举,忌有例无证。范例展示

抱着不相信“如果”的态度生活,才能使自己的生活中没有“如果”。这是一种勤奋的生活态度。搜狐总裁张朝阳,曾一度因为决策失误而导致公司破产,但他没有相信“如果”,不相信眼泪,不相信天上会掉下馅饼,他只相信自己的努力,而生活也因此相信了他。在美国没日没夜地打拼了几年后,他终于再一次获得了成功。著名发明家爱迪生为发明电灯,进行了上千次试验,终于找到钨来作为合适的灯丝。如果他只停留在“如果”上,只幻想这种理想的灯丝能奇迹般地出现在自己的面前而不经过自己的不懈探索,那么电灯的出现恐怕就要被推迟了。“春花秋月何时了,往事知多少”的名句传诵千年,但是如果李后主不沉溺于享乐,而是励精图治、富国强兵,又怎会国破家亡呢?素材挖掘佳作片段1.20世纪40年代初,现代杰出作家郭沫若所创作的历史剧《屈原》在排演的时候,郭老也在观看。台上,婵娟痛斥宋玉:“宋玉,我特别地恨你。你辜负了先生的教训,你是没有骨气的文人!”郭老听后,感到骂得还不够分量,就到后台与扮演婵娟的演员张瑞芳商量,这时身旁扮演渔翁的演员张逸生建议说:“不如改为‘你这’,‘你这没有骨气的文人’就够味了。”这一改,果然生气不少,郭老欣然接受了他的建议,还特意写了一篇题为“一字之师”的文章附在剧本后面,称张逸生为“一字之师”。

这则素材可应用于“谦虚”“学无止境”“三人行,必有我师”等话题中。素材挖掘佳作片段2.咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但朱光潜不盲从,发表了与之不同的见解。郭沫若是一位语言大师,当有人提醒他用“这”比用“是”要好时,他不假思索,把这种修改方法也移用到其他的文句上,这说明郭老并未明白这种改法的道理。朱光潜先生纠正了他的说法。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得许多人的认同。但是,朱先生并没有因为用“敲”比用“推”好的提出者是韩愈就轻易同意大家都认同的观点,而是进行一番深入的思考和研究,提出相反的看法,发表了自己个性化的见解:“‘推’可以无声,‘敲’就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰。”朱先生对文字和文学的探讨和研究正是基于这种不迷信先哲、名人和权威,打破了常规的思维习惯,才有如此独到的发现和创新。

这则素材可应用于“渊博的学识”“思考”“怀疑与发现”“不盲从”“创新”等话题中。素材挖掘佳作片段程颐说“学者先要会疑”,张载说“学则须疑”,孟子所谓“尽信书则不如无书”,都是说我们要有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。“推敲”这个故事,已经早有定论,且“这段文字因缘古今传为美谈”,甚至把斟酌字句的做法,就直接称之为“推敲”。因为韩愈是大家,谁也不曾去怀疑。古今人们也都赞赏“敲”字用得比“推”字好。可是朱光潜“很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当”,并讲出了一大篇道理。由此可见,朱先生是不迷信,不盲从的,是富有独立思考精神的。只有敢于怀疑,并善于独立思考,才会有新的见解。

2.理清文章的思路,筛选文中的信息,把握作者的观点。

3.学习议论文中举例论证的写作方法。

4.提高鉴赏文学作品的审美能力,领会作者严谨、创新的态度和求真求实的“咬文嚼字”精神。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者

?

朱光潜(1897—1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。安徽桐城人。早年曾任北京大学教授,四川大学教授、文学院院长,武汉大学教授、教务长。毕生从事美学教学和研究,是我国现代美学的开拓者和奠基者之一。

《文艺心理学》《诗论》是他的代表作。他的《西方美学史》是中国第一部系统论述西方美学历史的著作。另外还有《给青年的十二封信》《变态心理学派别》《谈修养》《克罗齐哲学述评》《美学批判论文集》《谈美书简》《美学拾穗集》等。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景

文学也称语言艺术。语言,是文学作品塑造艺术形象、反映现实生活的媒介和手段。然而,文学研究、文学批评往往对文学语言不够重视,一般人也就不大重视语言修养,用一种粗枝大叶的态度对待语言,不注重推敲文字,甚至白字连篇,语病百出。针对当时文学创作的这种现象,朱光潜写下了这篇文章。目标导航文本助读基础导练预习导读3.文体知识

随笔是散文的一种,随手笔录,不拘一格,内容广泛,形式多样。中国自宋代以来,凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。新中国成立以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的战斗性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。文艺随笔也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议,篇幅短小,既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读目标导航文本助读基础导练预习导读3.词语释义

①援例:引用成例。

②深恶痛绝:厌恶、痛恨到极点。

③锱铢必较:对极少的钱或很小的事,都十分计较。

④索然无味:形容枯燥,一点意味和兴趣也没有。

⑤岑寂:寂静。

⑥不即不离:既不亲近也不疏远。

⑦点铁成金:神话故事中说仙人用手指头一点使铁变成金子,比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物。也说点石成金。

⑧学富五车:形容书读得多,学问渊博。

⑨才高八斗:形容富有文才。

⑩自鸣得意:自己表示很得意(多含贬义)。

推陈翻新:去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展(多指继承文化遗产)。目标导航文本助读基础导练预习导读4.词义辨析

(1)捉摸 琢磨

同:两者都有“思考”的意思。

异:“捉摸”是“猜测、预料”的意思,多用于否定式。“琢磨”读“zuó mo”时,意思是“思索、考虑”;读“zhuó mó”时,意思是:①雕刻和打磨(玉石);②加工使精美(指文章等)。

应用 ①命运似乎总是令人难以捉摸,但其实他也有自己的性格——喜欢和胆小怕事的倒霉鬼开玩笑。

②尽管这是一次常规的会议,但其中透出的不少信息,值得财经界回味琢磨。目标导航文本助读基础导练预习导读(2)不免 未免

同:两者都表示肯定的语气。

异:“不免”是“免不了”之意,表示出现的某种结果,用来加强句子的语气,有时也可以作谓语。“未免”指实在不能不说是……(表示不以为然),不能作谓语。

应用 ①可以想象,随着停车费用的增加,或许会将部分普通的有车一族挤出用车市场。但要想以此大大缓解停车难题,未免太过乐观。

②认为户外非得背着包进山吃苦的认识不免狭隘,这次参与体验的家庭应该都能体会到,户外露营也可以很舒服。目标导航文本助读基础导练预习导读(3)锱铢必较 斤斤计较

同:两者都有“对小事计较”的意思。

异:词义的轻重不同。“锱铢必较”指对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。“斤斤计较”形容过分计较微小的利益或无关紧要的事情。

应用 ①尽管这家企业有进行大手笔投资的意愿,但向银行支付顾问费时依然锱铢必较。

②近日,记者采访了市民的生活百态,九成市民表示,“钱袋子”渐瘪,生活中很多时候不得不斤斤计较。目标导航文本助读预习导读基础导练1.朱光潜在文中论述的“咬文嚼字”和《现代汉语词典》上“咬文嚼字”的义项是否相同?为什么必须去咬文嚼字?

提示:(1)不同。《现代汉语词典》上“咬文嚼字”的义项:过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容)。朱光潜在文中赋予它褒义,鼓励人们去咬文嚼字,是指对文学作品的语言必须有一字不肯放松的谨严态度,只有这样,才能逐渐达到艺术的完美。目标导航文本助读预习导读基础导练(2)因为文字与思想感情有关,与情境有关,与意境有关,与联想有关,与创新有关,要参透文章,写出好文章,必须学会“咬文嚼字”。2.作者为了论证“咬文嚼字”的道理,列举了很多事例。这些例子都十分典型,十分精辟,很有说服力。请找出这些例子并说说作者证明了什么观点。目标导航文本助读预习导读基础导练提示: 句段剖析合作交流文本图解1.咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

剖析 文字和思想情感关系密切,推敲文字表面上是“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,最终也要以表达最恰当的思想感情为目的,而不能一味地追求形式,搞表面文章。这就是文字的实质。句段剖析合作交流文本图解2.科学的文字愈限于直指的意义就愈精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。

剖析 文字在不同领域里具有不同的特点,科学领域的文字需要准确,相对稳定的意义框架越明显越好,越确实越好;而文学的语言则需要借助联想,使文字具有活生生的特殊意义,越有特色越好,越鲜活越好;而古典诗歌的文字则是最凝练的,尤其需要借助联想才能欣赏得透彻。这需要阅读和写作的人都具有较深厚的文化积淀,否则是不可能做到这一点的。句段剖析合作交流文本图解1.作者认为“推”字比“敲”字用得好的理由是什么?

提示:“推”字更能体现环境的幽寂和僧人的孤寂,更能与孤僧步月归寺的情境调和。(作者认为文字和思想情感的关系十分密切,语言文字不仅要符合全诗的意境,也要符合作者的思想感情,以此来判断用语是否妥当。)

2.“咬文嚼字”的本意是什么?为什么说把“咬文嚼字”说成“推敲”,是“说得好听一点”?

提示:“咬文嚼字”原指过分地斟酌字眼,含讽刺意味。在作者看来,“咬文嚼字”和“推敲”都是指对语言文字斟酌锤炼,只不过“咬文嚼字”在词典上的意思是贬义,而“推敲”是褒义。句段剖析合作交流文本图解3.作者最后所举套语的实例包括哪些例子?作者想借此说明什么?

提示:从前作诗文的人都去《文料触机》《幼学琼林》《事类统编》之类的书籍中找辞藻典故;人们说美人都是“柳腰桃面”,“王嫱、西施”,才子都是“学富五车,才高八斗”;谈风景必是“春花秋月”,叙离别不外“柳岸灞桥”;做买卖都说有“端木遗风”;用铅字排印书籍都说是“付梓”“杀青”等。

作者想借此说明,联想起于习惯,联想意义也是最易误用而生流弊的。一个人的心理习惯如果老是倾向于“套板反应”,就与文艺无缘。因为就作者说,“套板反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。语言跟着思想情感走,你不肯用俗滥的语言,自然也就不肯用俗滥的思想情感,遇事就会朝深一层去想,创作出来的文章也就不致落入下乘。句段剖析合作交流文本图解4.怎样才能做到“咬文嚼字”?

提示:本着严谨的精神,刻苦自励、留心玩索、推陈翻新,追求思想情感和语言的精练与吻合,是实践“咬文嚼字”的方法。句段剖析合作交流文本图解1.结构严谨,思路清晰

作者在文章前半部分列举了四组事例,从不同角度论证文字和思想的密切关系,然后得出结论:无论阅读或写作,必须要咬文嚼字,必须有一字不肯放松的谨严,实际上就是调整思想和情感。接着作者正面援引实例,证明善用字的联想意义,就会使文章意蕴丰富。紧接着又从反面援引实例证明误用字的联想意义就会产生“套板反应”这一流弊。最后作者才在文后点明主旨。

2.取例典型,论证有力

本文成功地运用例证法,虽然文中用例十几个,但并无累赘之感,除了以例分析、由例入理之外,用例典型而具有代表性,也是原因之一。首先,作者所举用字成功之例,一般都是名篇中的名句;其次,作者取例时常变换角度,如第一部分中的几个事例,尽管都是在说文字与思想、情感之间的密切联系,但角度却完全不同;再次,作者对自己所选用的事例,能够进行重新审视,使之更有力地说明自己的观点。3.语言亲切,精练雅洁

本文谈论的是锤炼语言,其本身就是追求思想情感的凝练和语言的精练与吻合的典范。作者在行文时,很注意锤炼词句,其语言简洁精当。如,“‘敲’就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰”——可谓形象精练之至。语言亲切,颇有“谈话”之风。也就是说,作者并不是正襟危坐地摆出学究状来谈论语言问题,他是以闲聊的姿态,文雅的口语,把文字与思想情感、内容与形式的关系,娓娓道来,再配上生动、典型的事例,让你在诚服于他的见解的同时,为他那从容不迫的气度,大处着眼、小处着手、化繁为简的亲切语言所打动。自主练笔

导练目标

请以“生活不相信如果”为话题写一个作文片段,要求中心明确,事例典型,300字左右。创意激活

例证法也叫事例论证,是用令人信服的典型事例来证明自己论点正确的一种方法。

要用好例证法,必须注意以下几个方面:

(1)事例要丰富,点面结合。事例切忌单一狭隘,古今中外的事例要相映生辉。同类事例掌握多时可考虑采用排比句式列举。

(2)事例要典型、确凿,有影响力。一般来讲,应优先考虑著名的人物或事例,慎用校园、家庭、市井街头的琐碎事例。

(3)事例的叙述要简明扼要。切忌拖泥带水,过于详细。举例是为了证明观点,不是为了弄清事实,切忌本末倒置。

(4)事例列举之后要简短分析。不能将例证法变成事例列举,忌有例无证。范例展示

抱着不相信“如果”的态度生活,才能使自己的生活中没有“如果”。这是一种勤奋的生活态度。搜狐总裁张朝阳,曾一度因为决策失误而导致公司破产,但他没有相信“如果”,不相信眼泪,不相信天上会掉下馅饼,他只相信自己的努力,而生活也因此相信了他。在美国没日没夜地打拼了几年后,他终于再一次获得了成功。著名发明家爱迪生为发明电灯,进行了上千次试验,终于找到钨来作为合适的灯丝。如果他只停留在“如果”上,只幻想这种理想的灯丝能奇迹般地出现在自己的面前而不经过自己的不懈探索,那么电灯的出现恐怕就要被推迟了。“春花秋月何时了,往事知多少”的名句传诵千年,但是如果李后主不沉溺于享乐,而是励精图治、富国强兵,又怎会国破家亡呢?素材挖掘佳作片段1.20世纪40年代初,现代杰出作家郭沫若所创作的历史剧《屈原》在排演的时候,郭老也在观看。台上,婵娟痛斥宋玉:“宋玉,我特别地恨你。你辜负了先生的教训,你是没有骨气的文人!”郭老听后,感到骂得还不够分量,就到后台与扮演婵娟的演员张瑞芳商量,这时身旁扮演渔翁的演员张逸生建议说:“不如改为‘你这’,‘你这没有骨气的文人’就够味了。”这一改,果然生气不少,郭老欣然接受了他的建议,还特意写了一篇题为“一字之师”的文章附在剧本后面,称张逸生为“一字之师”。

这则素材可应用于“谦虚”“学无止境”“三人行,必有我师”等话题中。素材挖掘佳作片段2.咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但朱光潜不盲从,发表了与之不同的见解。郭沫若是一位语言大师,当有人提醒他用“这”比用“是”要好时,他不假思索,把这种修改方法也移用到其他的文句上,这说明郭老并未明白这种改法的道理。朱光潜先生纠正了他的说法。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得许多人的认同。但是,朱先生并没有因为用“敲”比用“推”好的提出者是韩愈就轻易同意大家都认同的观点,而是进行一番深入的思考和研究,提出相反的看法,发表了自己个性化的见解:“‘推’可以无声,‘敲’就不免剥啄有声,惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰。”朱先生对文字和文学的探讨和研究正是基于这种不迷信先哲、名人和权威,打破了常规的思维习惯,才有如此独到的发现和创新。

这则素材可应用于“渊博的学识”“思考”“怀疑与发现”“不盲从”“创新”等话题中。素材挖掘佳作片段程颐说“学者先要会疑”,张载说“学则须疑”,孟子所谓“尽信书则不如无书”,都是说我们要有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。“推敲”这个故事,已经早有定论,且“这段文字因缘古今传为美谈”,甚至把斟酌字句的做法,就直接称之为“推敲”。因为韩愈是大家,谁也不曾去怀疑。古今人们也都赞赏“敲”字用得比“推”字好。可是朱光潜“很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当”,并讲出了一大篇道理。由此可见,朱先生是不迷信,不盲从的,是富有独立思考精神的。只有敢于怀疑,并善于独立思考,才会有新的见解。