2016-2017学年高二语文人教版必修5测试(第03单元)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高二语文人教版必修5测试(第03单元) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 441.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-17 11:12:41 | ||

图片预览

文档简介

1.作者作品

朱光潜(1897—1986),中国

、文艺理论家、教育家、翻译家。笔名孟实、盟石。安徽桐城人。中国现代美学奠基人。代表作有

《诗论》

《给青年的十二封信》《谈文学》等。

2.文体知识

文艺随笔:文艺随笔是一种形式灵活,笔调轻松,富有趣味性的批评样式。文艺随笔很注重内容的

,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而且选用富有

的材料做铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼、亲切随意,深入浅出。

3.给下面加点的字注音。

锱铢(

)镞(

)岑(

)

牍(

)下乘(

)蕴藉(

)付梓(

)

1.美学家

《文艺心理学》

《西方美学史》

2.知识性

趣味性

3.Zīhū

zú

cén

dú

chéng

yùnjiè

zǐ

1.如何理解“咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的涵义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”这段话?

这是作者在文章中直接表明自己对“咬文嚼字”观点的一句话,这句话的表述十分严密,从中不难看出朱光潜先生严谨的治学精神,也可以作为我们锤炼语言的典范。“咬文嚼字有时是一个坏习惯”一句中,“有时”一词用得很有分寸,其中隐藏着作者对咬文嚼字的赞同,也指明一般人对咬文嚼字的看法。

“这个成语的涵义通常不很好”一句中,“通常”表明一般情况下;“不很好”的“很”字也用得恰当之极,“不很好”不是“不好”,只是程度上达不到“好”的标准。接着作者用“但是”一词,提出了自己的观点——“我们必须有一字不肯放松的谨严”,“必须”“一字”等词,可见作者态度之坚决,用词之准确。

2.“联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。”这段话有何含意?

这是议论文中少见的一个极富哲理又极富文采的语句,这句话与其说是谈文学创作,不如说是谈思想与认识。

我们先看这句话在语言表述上的特点:这句话先采用了顶真的修辞手法,把“联想”与“习惯”,“习惯”与“熟路”之间的关系,用简洁的语言表述出来;然后笔锋一转,指出“熟语”的危害——“抵抗力最低”“引诱性最大”,而这两者的对比是多么鲜明。

作者这句话是阐述“联想”在创作中的作用,其实,在生活中,我们的思想与认识,不也是常常喜欢走“熟路”吗?常常喜欢走熟路的思想,只能把生活引向“俗滥”“没有一点新奇的意味”。

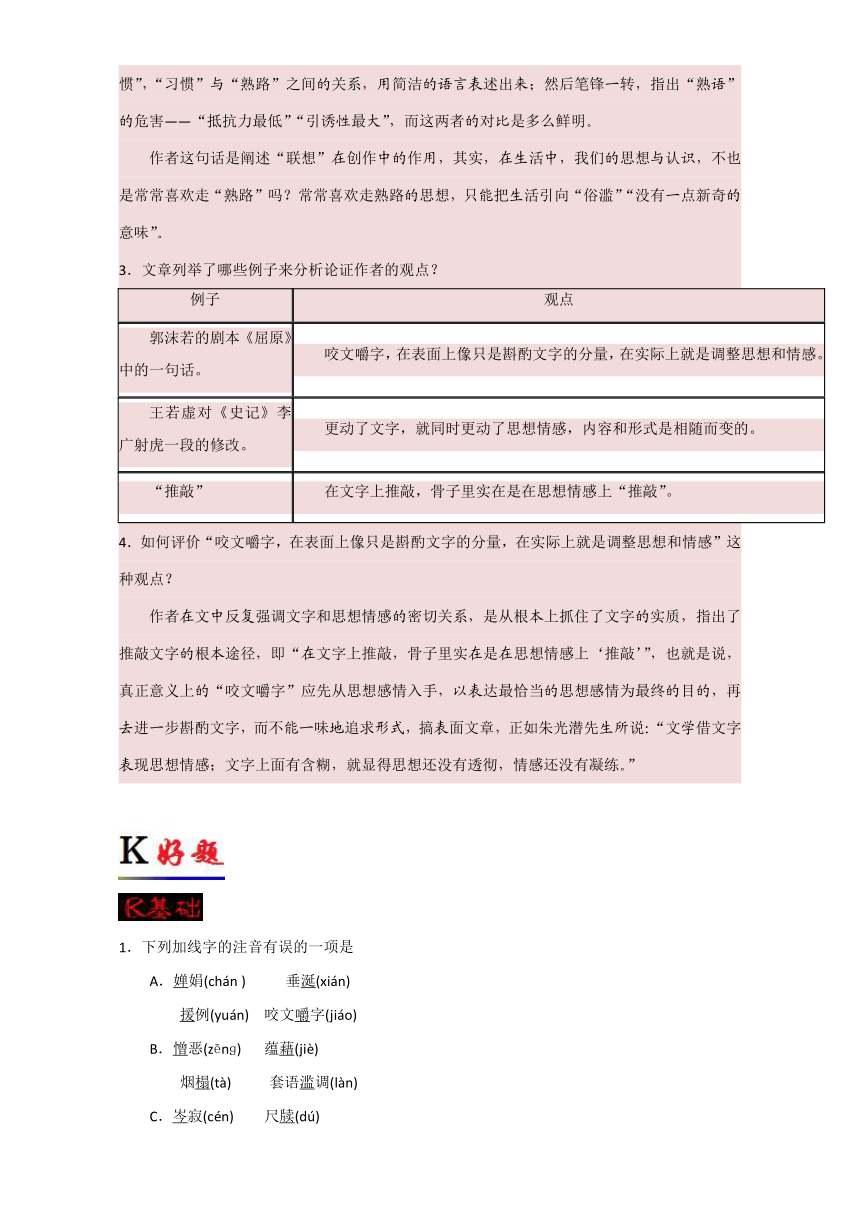

3.文章列举了哪些例子来分析论证作者的观点?

例子

观点

郭沫若的剧本《屈原》中的一句话。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

王若虚对《史记》李广射虎一段的修改。

更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

“推敲”

在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

4.如何评价“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”这种观点?

作者在文中反复强调文字和思想情感的密切关系,是从根本上抓住了文字的实质,指出了推敲文字的根本途径,即“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,以表达最恰当的思想感情为最终的目的,再去进一步斟酌文字,而不能一味地追求形式,搞表面文章,正如朱光潜先生所说:“文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。”

1.下列加线字的注音有误的一项是

A.婵娟(chán

)

垂涎(xián)

援例(yuán)

咬文嚼字(jiáo)

B.憎恶(zēnɡ)

蕴藉(jiè)

烟榻(tà)

套语滥调(làn)

C.岑寂(cén)

尺牍(dú)

灞桥(bà)

不胜枚举(shènɡ)

D.斟酌(zhēn)

付梓(zǐ)

镞没(cù)

下乘作品(shènɡ)

2.下列词语的字形都正确的一项是

A.玩索

剥琢有声

斩截

刻苦自励

B.因缘

点铁成金

鲁莽

清沁肺腹

C.俗滥

推陈翻新

流涎

索然无味

D.胸襟

不即不离

凝练

锱铢必校

3.依次填入下面语段中横线处的词语,恰当的一项是

咬文嚼字有时是一个坏习惯, 这个成语的含义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们 有一字不肯放松的谨严。文学借文字 思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有 ,情感还没有凝练。

A.所以

必须

表现

透彻

B.虽然

必需

表示

精确

C.虽然

必须

表现

精确

D.所以

必需

表示

透彻

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.媒体的价值在于运用真实、客观的新闻信息,推动各种文明在相互交流、包容、借鉴中共同提高,全面促进人类的进步和社会的发展。

B.第25届阿姆斯特丹国际纪录片电影节12天里吸引了20多万名观众,来自40多个国家的近2500名电影人、300多部电影前来参与。

C.作为一个全新的、相对成熟的行业,不仅电子商务在一定程度上改变了人类的生活方式,也冲击了历史悠久的传统商业模式。

D.改变重在传授知识为主的教学方式和被动接受知识的学习方式,是实施以培养创新精神和实践能力为重点的素质教育的关键。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

两种不同的伦理思想形成中西文化思想两种不同的类型,中国人侧重个人本位, , , ;西方人侧重社会本位, , , 。

①理思想常为政治法律思想所左右

②所以法的观念特别浓厚

③政治法律和伦理虽亦彼此呼应,其实很少关联

④所以道德的观念特别浓厚

⑤政治法律思想多从伦理出发

⑥伦理学与政治法律学有一个一贯的条理

A.⑤⑥④①③②

B.②①③④⑤⑥

C.④①③②⑤⑥

D.④⑤⑥②①③

6.根据下面的意思,为《咬文嚼字》杂志创拟一则广告词。

我好,我优秀,你却不订不看,当然是你的错。而如果我办得不好,无啥看头,甚至枯燥无味,那当然是我的错误喽。我们说,优秀来自自信,自信才会出优秀。《咬文嚼字》是深知此理的。

广告词:

7.下面是新浪网页上的一则新闻,请在阅读之后,发一个帖子,谈谈你的看法。(不超过40字)

一次,姚明休假结束离开上海,有记者采访时问他:“你什么时候回美国 ”姚明回答说:“要作一个纠正,我不是‘回美国’,而是‘去美国’,现在我是‘回中国’。”

阅读下面的文字,回答问题。

郭沫若先生的剧本《屈原》里婵娟骂宋玉说:“你是没有骨气的文人!”排演时他自己在台下听,嫌这话不够味,想在“没有骨气的”下面加“无耻的”三个字。一位演员提醒他把“是”改为“这”,“你这没有骨气的文人!”就够味了。他觉得这字改得很恰当,他研究这两种语法的强弱不同,以为“你是什么”只是单纯的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会落个“不是”;“你这什么”便是坚决的判断,而且还把必须有的附带语省略去了。根据这种见解,他把另一文里“你有革命家的风度”一句话改为“你这革命家的风度”。

这是炼字的好例。我们不妨借此把炼字的道理研究一番。那位演员把“是”改为“这”,确是改得好,不过郭先生如果记得《水浒》里的用语,就会明白一般民众骂人,都用“你这什么”式语法。石秀骂梁中书说:“你这与奴才做奴才的奴才!”杨雄醉骂潘巧云说:“你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!你这你这……”一口气就骂了六个“你这”。看这些实例,“你这什么”倒不仅是“坚决的判断”,而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感。“你是什么”便只是不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身上见出。不过它也不一定就是“单纯的叙述语,没有更多的含义”。《红楼梦》里茗烟骂金荣说:“你是个好小子,出来动一动你茗大爷!”这里“你是”含有假定语气,也带“你不是”一点讥刺的意味,如果改成“你这好小子!”神情就完全不对了。由此可知“你这”式语法,并非在任何情形之下都比“你是”式语法来得更有力。其次,郭先生援例把“你有革命家的风度”,改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。一、“你这”式语法大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。二、“是”在逻辑上是连接词,相当于等号;“有”的性质全不同。在“你有革命家的风度”一句中,“风度”是动词的宾词;在“你这革命家的风度”中,“风度”便变成主词,和“你(的)”平行根本不成一句话。

1.《红楼梦》里茗烟骂金荣说:“你是个好小子,出来动一动你茗大爷!”下列选项中,和这句话意义最接近的一项是

A.你这孬种!

B.你这好小子!

C.你不是个好东西!

D.你够好吗?

2.把上题中的“你是个好小子”改成“你这好小子”为什么“神情就完全不对了”?

3.对于“你这”式语法,郭沫若和朱光潜两个人是如何看待的?

4.关于“你是”式语法的讽刺意味,你能体会到吗?试着举一个例子。

5.作者总是在挑别人的字里行间的错误,请你试着从这两段文字中,挑挑作者的错误,并说明理由。

6.按照朱光潜的分析,“你这”式语法带有强烈的憎恶色彩,下列选项中不带憎恶意味的一项是

A.你真有革命家的风度!

B.你这也叫革命家的风度!

C.你具有革命家的风度!

D.你革命家的风度,想没有都难!

1.D

【解析】D项,“镞”应读“zú”,“乘”应读“chénɡ”。

2.C

【解析】A项,“琢”应为“啄”;B项,“腹”应为“腑”;D项,“校”应为“较”。

3.A

【解析】“坏习惯”和“不很好”,不是转折关系,是因果关系,所以第一个空填“所以”。“必须”表示事理上情理上的必要,一定要做到;“必需”表示一定要有的,常指需要的东西。所以第二个空填“必须”。从搭配使用上来看,第三个空填“表现”。“思想”应“透彻”,不能“精确”。“精确”指非常准确,非常正确。

4.A

【解析】B项,不合逻辑,“电影节”不能“吸引”“300多部电影前来参与”。C项,语序不当,“不仅”应放在“电子商务”的后面。D项,句式杂糅,“重在……”与“以……为主”杂糅。

5.D

【解析】本文段选自朱光潜《谈道德》。先通读语段,大致了解材料信息中心思想,再根据结构以及语意关系判断其先后顺序。主要弄清几个概念的关系:个人本位、社会本位、法律、道德。注重个人本位的,必然强调侧重个人修养的道德观念,侧重社会本位的,必然注重社会的秩序,也就是法律。

6.不订《咬文嚼字》是你的错,不再订《咬文嚼字》是我的错。

【解析】既然是《咬文嚼字》杂志的广告词,广告词中就要有鼓励读者订该杂志的意思,而且只要订了一次,就会继续订。字里行间洋溢着办刊人的自信,对读者展开心理攻势。

7.一字之差彰显拳拳爱国心。姚明,中国的骄傲,我永远是你最忠实的支持者。

【解析】不同的字眼关乎不同的情感,“回美国”与“去美国”,一字之差,意思迥异,所表达的情感也迥异。姚明的回答,看似有点“咬文嚼字”,实则体现了他的拳拳爱国之心。在姚明心中,美国不属于他,中国才是他永远的家。

1.A

2.原文中茗烟知道金荣不敢动他,因而讥刺对方,表现出自己得意的意思;改后反而是示弱了,得意的神情就没有了。郭沫若认为,“你这什么”是坚决的判断。朱光潜认为不仅如此,还带有极端憎恶的强烈感情。3.郭沫若认为,“你这什么”是坚决的判断。朱光潜认为不仅如此,还带有极端憎恶的强烈感情。

4.示例:某男女恋爱四年,男的出国深造的钱全是女方筹集的。当男子学成回国后,却要求分手,并且把钱退给了女方,说:“这样就不欠你了。”女子说:“你是不欠我了,全是我欠你的!”

5.在文学领域,本来就没有一定会准确,而且不犯错误的人。例如:(1)第一段谈郭沫若的观点时用的是“只是单纯的叙述语,没有更多的意义”,第二段用引号引上,变成了“只是单纯的叙述语,没有更多的含义”,不知道哪个是郭沫若的原文了。(2)“也带‘你不是’一点讥刺的意味”一句,不通,应该是“也带一点‘你不是’的讥刺意味”。(3)文中突然出现了“其次”一词,

反复翻看,并无“首先”“第一”一类的字眼,经研读,可知,大约在“由此可知‘你这’式语法,并非在任何情形之下都比‘你是’

式语法来得更有力”句中,处于“由此可知”的后面。

6.C

1.判断下列句子中加线词语运用得正误,在括号中打上“√”或“×”,并说明理由。

(1)有的处于舆论旋涡的职能部门,面对公众追问,要么使用外交辞令绕圈子,要么咬文嚼字、避重就轻,要么文过饰非,试图以狡辩来搪塞公众。(

)

(2)对于消费者而言,他们最担心的,并不是媒体和企业在食品安全上的锱铢必较,而是媒体和企业基于某种利益勾连的一团和气。(

)

(3)科学发展的新山东,在一脉相承于历史时,并无孤芳自赏的自鸣得意。无论山东几届领导班子更迭,其延续发展、可持续发展的思维方式从未改变。(

)

(4)我们不要把《葫芦兄弟》的故事讲得太走样,不要把一部好看的片子搞得点铁成金。(

)

(5)小说中穿插着40多首现代新诗,恰如其分地抒发了主人公的喜怒哀乐、深恶痛绝的性格立场,这也凸显了人们心目中美好的改革开放的春风并不是那么的“润物细无声”。(

)

2.找出下列句子的错误之处并修改。

(1)一个作者在用字用词上面离不掉“套板反应”,在整个人生态度上面,甚至于在运思布局方面也就难免如此。

病因:__________________________________

请修改:__________________________________

(2)我希望读者从这粗枝大叶的讨论,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

病因:__________________________________

请修改:__________________________________

1.(1)√(理由:)“咬文嚼字”的意思是过分地斟酌字句。多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容。后也指故意卖弄自己的学识。符合语境。

(2)√(理由:)“锱铢必较”指对极少的钱或很小的事,都十分计较。原形容办事非常认真,一丝不苟,现多形容过于吝啬或气量小。符合语境。

(3)√(理由:)“自鸣得意”的意思是自己表示很得意。符合语境。

(4)×(理由:)“点铁成金”原指用手指一点使铁变成金的法术。现比喻修改文章时稍稍改动原来的文字,就使它变得很出色。不合语境,此处是指把好影视剧本改坏,应用“点金成铁”。

(5)×(理由:)“深恶痛绝”指厌恶、痛恨到极点。一般不用来形容人的性格。此处可用“疾恶如仇”。

2.(1)(病因:)语序不当。“整个人生态度”和“运思布局”调换位置。

(请修改:)一个作者在用字用词上面离不掉“套板反应”,在运思布局上面,甚至于在整个人生态度方面也就难免如此。

(2)(病因:)介词残缺。“从……”应为“从……中”。

(请修改:)我希望读者从这粗枝大叶的讨论中,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

1.讲究“咬文嚼字”有什么好处?

有些人不大重视语言文字,误以为语言文字是细枝末节,无关宏旨。读了本文,应有很大触动:原来语言文字是那么微妙的东西,用这个字,还是用那个字,一句话这样说,还是那样说,竟然有那么大讲究。由此明白:“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”养成咬文嚼字、随处留心玩索的好习惯,一个人的语言修养就有希望逐步提高。

2.课文贯穿着一个总的思想,就是文字和思想感情有密切的关系。作者为什么要强调这一点?

作者反复强调,文字和思想感情有密切关系,强调语言是跟思想感情走的,强调更动了文字就同时更动了思想感情,在文字上推敲,骨子里实在是在思想感情上“推敲”。这个观点抓住了语言的本质,抓住了推敲语言文字的本质,指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言文字所表达的思想感情;写作时,推敲文字,要从根本上调整思想和情感,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

3.从课文中,可以看到作者“咬文嚼字”的极高水平,这对我们“咬文嚼字”有什么启示?

第一,咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。拿“你是”式、“你这”式来说,仅仅一字之差,作者却品味出它们不同的表达效果,而且讲出表达效果不同的原因。这告诉我们,无论阅读或写作,一个字也马虎不得。

第二,咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟的分析,不仅得力于作者有极强的语感和丰富的语言知识,而且得益于由此及彼、由表及里的思考能力。例如,作者对“推”“敲”二字的品味。从“推”字想到门是虚掩的,由虚掩又想到“寺里只有他孤零零的一个和尚”,由一个和尚又想到在这“冷寂的场合,他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一副胸襟气度”。作者又联系上句“鸟宿池边树”,想到“推”“可以无声”,气氛冷寂,才不至于惊动宿鸟。这样的咬文嚼字就显得很到位。

第三,咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新。作者在课文中给我们树立了榜样,对任何见解、任何名人不迷信、不盲从,敢于独立思考,发表新的见解。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但作者不盲从,发表了与他们不同的见解。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得许多人的认同,作者却提出相反的看法。

4.这篇课文在写法上有什么特点?

这篇课文是随笔,作者以漫谈的方式,似与读者促膝谈心,娓娓道来,字字句句沁入读者心田。作者不以深奥的理论吓人,举例子,做阐释,深入浅出,通俗易懂,读者在不知不觉之中自然而然地接受了作者的观点。同时,作者所举例子都十分典型,十分精辟,很有说服力。对例子所做的解说,周密精要,令人心悦诚服。全文道理与例子、观点与材料结合紧密,材料产生观点,观点又建立在材料基础上。

1.下列加线的字的注音完全正确的一项是

A.咀嚼(jiáo)

上乘(chéng)

锱铢必较(zhīzhū)

拘礼(jū)

B.箭镞(zú)

付梓(xīn)

清沁肺腑(xīn)

斟酌(zhēn)

C.岑寂(cén)

憎恶(zèng)

深恶痛绝(wù)

胸襟(jìn)

D.蕴藉(yùn

jiè)

尺牍(dú)

咬文嚼字(jiáo)

流弊(bì)

2.下列四组词语的字形,全都正确的一组是

A.尺牍

学福五车

剥琢

刻苦自励

B.蕴藉

点铁成金

斟酌

清沁肺腹

C.俗滥

自鸣得意

流涎

索然无味

D.岑寂

不即不离

凝练

锱铢必校

3.依次填入横线上的词语,恰当的一组是

卢沟桥畔的景色是十分引人入胜的。每当晨霭苍茫的时候,登卢沟桥,遥望低重的斜日,格外妩媚,西山海峰,笼罩着_________轻烟,若隐若现,古桑乾河,银波_________,晓雾_________,是一幅月色迷离的画境。立于卢沟桥的“卢沟晓月”碑,指的就是这一景象。

A.薄薄

粼粼

重重

B.袅袅

闪闪

浓浓

C.淡淡

泛泛

蒙蒙

D.阵阵

荧荧

茫茫

4.下列各句中,加线的成语使用不恰当的一项是

A.《中国汉字听写大会》总决赛昨晚在我台综合频道和科教频道播出,经过两个半月的大浪淘沙,在两万多名选手中,浙江杭州外国语学校的初中生陆佳蕾坚持到了最后,获得总冠军。

B.为了救出被埋在井下的矿工,连续几天他都在指挥救人,吃不上饭,睡不好觉,一刻不得休息,他感到自己已经心劳日拙,疲惫不堪。

C.自斯诺登6月揭秘“棱镜”项目以来,美国政府就一直处在风口浪尖上。近日德国媒体报道称,美国监听了德国总理默克尔的手机。默克尔震怒,两个盟国之间的关系出现裂痕。

D.收获后的玉米地里,一个胖乎乎的家伙,抓起干枯的玉米秆,放到嘴边嚼得津津有味,有人上前去看个究竟,发现竟是国宝大熊猫。

5.下列各句中没有语病的一项是

A.卢浮宫、白金汉宫等世界著名宫殿见证了帝国的兴衰和文明的构建,它们以固态的建筑、雕刻、绘画、艺术等诉说着流动的历史和文化。

B.造成高房价的原因主要是土地财政的病灶、腐败枉法的危害、房地产商唯利是图的不良行为和炒房者“搅浑水”的混乱等因素引起的。

C.据郑州市房地产开发协会在房交会上的统计,约有70%的被调查者有购房计划,但如何让这些购房需求变成购房行动,是开发商最头疼的问题。

D.随着社会竞争和生活压力的不断增大,以休闲、娱乐为目的的旅游成为人们日常生活的重要组成部分,休闲旅游业具有广阔的发展前景。

6.把下面几个句子组成语意连贯的一段文字,将序号写在题后的横线处。

①然而,我觉得“界面”代替“纸面”阅读,损失的可能是时间的纵深和历史的厚重

②之所以这样说,是因为就我个人的经验而言,阅读其实是一种有重量的精神运动

③如今,网络阅读成为人们生活重要的组成部分

④人类的阅读行为也随之发生了革命性的变化:眼睛在网上快速、便捷的“暴走”,逐渐替代已往细嚼慢咽似的传统阅读

⑤新媒介使昔日“纸面”凝聚的诸多艺术的神性,不断被“界面”的感觉颠覆和碾轧

⑥人在获得大面积爆炸性信息的同时,也会有某种难言的失重感

正确的顺序是:_______________________

7.下列关于文学常识述说不正确的一项是

A.朱光潜(1897-1986),安徽桐城人,我国当代著名美学家。他的《西方美学史》是我国第一部系统论述西方美学历史的著作。

B.钱钟书,现代文学研究家、作家。他的学术著作有《谈艺录》《管锥编》等,散文集《写在人生边上》,短篇小说集《人·兽·鬼》,长篇小说《围城》。

C.清冈卓行,日本当代诗人、小说家。

D.《伊索寓言》,产生于古希腊时期,其结构短小精悍,内容博大精深,既有深刻丰富的思想性,又有形象生动的艺术性。

阅读下面的文字,完成第1~4题。

漫谈说理文(节选)

朱光潜

写说理文究竟难在哪里 在推理还是在行文 问题的这种提法本身就有问题。它假定了理在文先,第一道手续是把理想清楚,第二道手续才是用语言把理表达出来。这种相当流行的看法是对的,但也不完全对。说它对,因为语言总是跟着思想走,思想明确,语言也就会明确,思想混乱,语言也就会混乱。如果不先把意思想好就下笔写,那就准写不好。所以学写说理文,

首先就要学会思考,而这要深入生活,掌握事实,再加上对分析和综合的思想方法的长期的辛苦训练。谈到究竟,难还是难在这方面。

为什么说两道手续的看法又不完全对呢 因为语言和思想毕竟是不能割裂开来的,在运用思想时就要运用语言,在运用语言时也就要运用思想。语言和思想都不是静止的,而是不断在生发的,在生发时语言和思想在密切联系中互相推动着。据我个人的经验,把全篇文章先打好腹稿,而后把它原封不动誊写出来,那是极稀有的事。在多数场合,我并不打什么腹稿,只是对要说的道理先有些零星片段的想法,也许经过了一番组织,有一个大致不差的粗轮廓,一切都有待进一步的发展。这里有一个很重要的关键,就是对所要说的道理总要有一些情感,如果对它毫无情感,勉强敷衍公事地把它写下去,结果就只会是一篇干巴巴的应酬文字,索然无味。如果对它有浓厚的情感,就会兴会淋漓,全神贯注,思致风发,新的意思就会源源不断地涌现出来。这是写作的一种乐境,往往也是写作的一个难关。意思既然来得多了,问题也就复杂化了。新的意思和原来的意思不免发生矛盾,这个意思和那个意思也许接不上头,原来自以为明确的东西也许还是紊乱的模糊的乃至错误的。有许多话要说,究竟从何说起 哪个应先说,哪个应后说 哪个应割爱,哪个应作为重点 主从的关系应如何安排 这时候面前就像出现一团乱丝,“剪不断,理还乱”,思路好像走入一条死胡同,陡然遭到堵塞,左也不是,右也不是,不免心烦意乱。这就是难产的痛苦,也是一个考验的时刻。有两种情况要避免:一种是松懈下去,蒙混过关,结果就只会是失败,理不通,文也就不通。另一种是趁着心烦意乱的时候勉强继续绞脑浆,往往是越绞越乱,越想越烦。这时候最好是暂把它放下,让头脑静下去,得了足够的休息,等精力再旺时再把它提起来,进行一番冷静的分析,做到“表里精粗无不到”,自然就会“一旦豁然贯通”,令人感到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的乐趣。在这种情况下写出的文章总会是意到笔随,文从字顺,内容与形式都是一气呵成的。

所以在说理文的写作中,思想和语言总是要维持辩证的关系:不想就不能写,不写也就很难想得明确周全。多年来我养成一种习惯,读一部理论性的书,要等到用自己的语言把书中要义复述一遍之后,才能对这部书有较好的掌握;想一个问题,也要等到用文字把所想的东西凝定下来之后,才能对这个问题想得比较透。我发现不但思想训练是写说理文的必有的准备,而写说理文也是整理思想和训练思想的一个很好的途径。因此,我认为理先于文或意在笔先的提法还是片面的。

1.请将画线句“难还是难在这方面”“这里有一个很重要的关键”“这是写作的一种乐境”中的“这”指代的内容分别概括出来。

2.请概括选文中作者所要表达的观点。

3.下面两句话和作者在文中表达的意思是一致的,请选取文中与其意思相同的句子写在下面的横线处。

(1)语言是思想的直接现实,是思想的载体。

与之意思相同的语句是:

(2)语言引导思想的形成和发展:有了更严密的思想和感情,才能有更细致、更严密的语言。

与之意思相同的语句是:

4.这篇说理文在语言上的突出特点是什么 文中多次提到“我”怎样怎样,这在说理文中有何作用

【2016年高考全国卷II】阅读下面的文字,完成1 3題。

人们常说“小说是讲故事的艺术”,但故事不等于小说,故事讲述人与小说家也不能混为一谈。就传统而言,讲故事的人讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者。

除流传形式上的简单差异外,早期小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素。在传媒较为落后的过去,作为远行者的商人和水手最适合充当故事讲述人的角色,故事的丰富程度与远行者的游历成正比。受此影响,国外古典小说也常以人物的经历为主线组织故事。《荷马史诗》《一千零一夜》都是描述某种特殊的经历和遭遇,《堂吉诃德》中的故事是堂吉诃德的行侠奇遇和所见所闻,17世纪欧洲的流浪汉小说也体现为游历见闻的连缀。在中国,民间传说和历史故事为志怪类和史传类的小说提供了用之不竭的素材,话本等古典小说形式也显示出小说和传统故事的亲密关系。

虚构的加强使小说和传统故事之间的区别清晰起来。小说中的故事可以来自想象,不一定是作者亲历亲闻。小说家常闭门构思,作品大多诞生于他们离群索居的时候。小说家可以闲坐在布宜诺斯艾利斯的图书馆中,或者在巴黎一间终年不见阳光的阁楼里,杜撰他们想象中的历险故事,但是,一名水手也许要历尽千辛万苦才能把在东印度群岛听到的故事带回伦敦;一个匠人漂泊一生,积攒下无数的见闻、掌故和趣事,当他晚年坐在火炉边给孩子们讲述这一切的时候,他本人就是故事的一部分,传统故事是否值得转述,往往只取决于故事本身的趣味性和可流传性,与传统讲故事的方式不同,小说家一般并不单纯转述故事,他是在从事故事的制作和生产,有深思熟虑的讲述目的。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失,现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。19世纪末期以来,小说家对小说故事性的破坏日趋强烈。这时,一个故事的好坏并不看它的“成色”如何,而是取决于讲故事的方式。契诃夫曾经把那些不好好讲故事的小说家称为“耍弄蹩脚花招的人”,但这种花招的大量出现也有其内在的合理性——他们要摆脱陈旧的故事模式,摆脱虚假的因果关系和矫揉造作的戏剧冲突,甚至摆脱故事本身。现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一。

(摘编自格非《塞壬的歌声》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A.讲故事的人不一定是小说家,小说家在讲故事的时候,不像传统的故事讲述者那么依赖亲身经历和耳闻目睹的事。

B.传统故事和早期小说的本质差异在于,前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻。

C.17世纪的欧洲流浪汉小说和部分中国古典小说,或在叙述形式方面,或在素材来源方面,都受到了传统故事的影响。

D.当小说家越来越依靠想象力虚构故事的时候,小说和传统故事在内容来源方面的差异使它们之间的关联不再像过去那么紧密。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.水手在伦敦讲东印度群岛的所见所闻,匠人在火炉边讲自己的人生经历,他们讲的故事各有特点,但同属于传统故事模式。

B.传统的故事讲述者大多会讲述那些为听众喜闻乐见的事,小说家则会根据自己的写作意图审慎构思,创作新的故事。

C.现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味。

D.现代小说家不喜欢传统故事模式,视它为绊脚石,是因为他们觉得这种故事模式显得僵化古板,已经不能促进小说艺术的发展。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A.传统的故事讲述人如果把自己的故事记录下来,进行加工整理,就能形成一种和早期小说接近的文字,有些讲述人也会成为小说家。

B.现代小说家尝试用新的方式讲故事,会削弱小说的故事性,这将降低小说对虚构的依赖,小说的个人表达功能却会因此得到强化。

C.契诃夫不大认可“不好好讲故事的小说家”,对他们的做法评价不高,由此可知当时这股写作潮流与他的创作理念相悖。

D.现代小说的发展加剧了故事在小说中的衰变,与此同时,随着现代传媒的不断发展,传统的故事讲述方式也可能消亡。

1.D

【解析】A项,“嚼”读jué,“锱”读zī;B项,“梓”读zǐ,“沁”读qìn;C项,“憎”读zēng,“襟”读jīn。

2.C

【解析】A项,“学福五车”应为“学富五车”,“剥琢”应为“剥啄”;B项,“清沁肺腹”应为“清沁肺腑”;D项,“锱铢必校”应为“锱铢必较”。

3.C

4.B

【解析】“心劳日拙”指费尽心机,不但没有得到好处,反而处境越来越糟。

5.C

【解析】A项,“建筑、雕刻、绘画、艺术”不能并列;B项,句式杂糅,“原因主要是……引起的”杂糅;D项,搭配不当,可在“竞争”后加“的激烈”。

6.③④⑤①⑥②

【解析】③中心句;④“随之”指代的是“网络阅读”,应该紧接其后;第①句“然而”可以把第⑤句与其前后联系起来;第②句是总结性话语,所以应该放在第⑥句的后面。

7.A

【解析】本题考查识记文学常识的能力。A项中的朱光潜是“现代”著名的美学家。

1.(1)“这方面”的“这”指的是写说理文如何去思考;(2)“这里”的“这”指的是如何组织说理文所要表达的零散道理;(3)“这是”的“这”指的是对说理文写作的道理有浓厚的兴趣和灵感。

【解析】此题考查词语在文中的指代意思,结合其相邻语句,可以找出其指代的具体内容。

2.在说理文写作中,思想和语言总是要维持辩证的关系,认为理先于文或意在笔先的提法有对有错。

【解析】此题考查对文中作者观点态度的把握,从节选部分的内容看,作者谈论的是对“说理文”的见解,即文章开头的两个问题。

3.(1)语言总是跟着思想走。(2)语言和思想在密切联系中互相推动着。

【解析】此题考查对文中重要语句含义的理解,与这两句话对应的都是重要的观点性语句,从第

一段和第二段中可以直接找到。

4.(1)语言通俗易懂,入情入理,循循善诱,善于用自己的经历说理,可亲可感,易于让人接受。

(2)这是说理文常见的写法——现身说法,它不仅给人一种亲切感、真实感,而且能增强文章的说服力。

【解析】朱光潜的议论文的语言特色与《咬文嚼字》相同,可以从《咬文嚼字》的语言特色中体会出来;文中采用“现身说法”能给人以亲切感、真实感。

1.B

【解析】本题考查对文章内容的理解。此题会出现的干扰项有以下类型:曲解文意,以偏概全,张冠李戴,胡乱猜测等等。学生要善于对文章内容进行辩证分析、比较、推断。B项“后者则是作家创作加工后的游历见闻”错误。原文第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者”,选项把“通常丢掉”,混淆范围。A项根据原文第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者”来理解。C项根据原文第二段“受此影响,国外古典小说也常以人物的经历为主线组织故事”来理解。D项根据原文第三段“虚构的加强使小说和传统质检的区别清晰起来”来理解。

2.C

【解析】本题考查归纳和筛选信息的能力。这类题目首先要速读题干,明确对象及要求,然后浏览选项,之后到文中找到选项所在的位置,并将选项与其进行比较,这类题目编题者会故意曲解文意或以偏概全,特别要关注句中限制性的副词,经比较即可得知C项“现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味”,曲解文意,原文第四段“现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心掷到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味”,很明显对象是“在这些小说家笔下”而不是“人们”,范围扩大,且原文没有“因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素”这层意思,曲解文意。A项根据第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验”来推断。B项根据第三段“传统故事是否值得转述,往往只取决于故事本事的趣味性和可流传性,与传统的故事方式不同,小说家一般并不单纯转述故事,他是在从事故事的制作和生产,有深思熟虑的讲述目的”来推断。D项根据原文第四段“现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一”来推断。

3.B

【解析】本题考查对文章分析理解的能力。此题会出现的干扰项有以下类型:曲解文意,以偏概全,张冠李戴,胡乱猜测等等。学生要善于对文章内容进行辩证分析、比较、推断。B项“这将降低小说对虚构的依赖”说法错误,文章第三段“虚构的加强使小说和传统质检的区别清晰起来”,第四段“甚至将虚构和表述的重心掷到故事之外”说明未降低对虚构依赖。A项根据第二段“除流传形式上的简单差异外,早起小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素”来理解。C项根据第四段“契诃夫曾经把那些不好好讲故事的小说家称为‘耍弄蹩脚花招的人’”来分析理解。D项根据第四段“他们要摆脱陈旧的故事模式,摆脱虚假的因果关系和矫揉造作的戏剧冲突,甚至摆脱故事本身。现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一”来分析推断。

1.作者作品

林庚(1910 2006),字

,福建闽侯(今福州市)人,现代诗人、

、文学史家。曾参与创办《文学月刊》。1933年秋出版第一本自由体诗集《

》,后又出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。1952年改任北京大学教授。著有《

》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《

》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》等文集。

2.文体知识

(1)意象,诗人创作诗歌作品,要借助一定的形象。这些写入作品的形象就是意象的“象”。但由于它们是经过诗人的挑选和判定而写入的,所以已经附着了诗人的主观认识和情感(即“意”),因而这些形象便不再是现实中的普通形象了,故称为“意象”。

(2)意境是文学作品中所描绘的客观图景和所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。它依赖于作品的意象而产生,是超越于具体意象之外,需要通过联想和想象才能达到的境界。

3.给下列画线的字注音。

征戍(

)

冉冉(

)

灼灼(

)

无妨(

)

陇首(

)

言筌(

)

窸窣(

)

迢远(

)

秋风袅袅(

)

4.给下列多音字注音。

泊:漂泊(

)

湖泊(

)

发:启发(

)

令人发指(

)

宁:宁愿(

)

宁静(

)

尽:一言难尽(

)

尽管(

)

省:省悟(

)

省掉(

)

创:创造(

)

创伤(

)

1.静希

古代文学学者

夜

春夜与窗

中国文学史

3.shù rǎn zhuó fáng lǒng quán xī tiáo niǎo

4.bó/pō fā/fà nìng/níng jìn/jǐn xǐng/shěng chuàng/chuāng

1.本文是如何"说‘木叶’"的?

本文采用了首句标义法来说理,每段开头都用一句话领起下文,容易让读者把握“说”的要领。如第一段“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。引出屈原《九歌》的诗句,交代“木叶”的来源。第二段用“‘木叶’是什么呢”的设问开头,引出对运用“木叶”与“树叶”的诗歌的分析,指出“木叶”即“树叶”,这是诗人大胆的艺术创造。以下几段也是这样,环环紧扣,结构严谨,说理透彻。

2.课文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。

其作用主要体现在三个方面:一是引子,可以援引出议论话题;二是例证,可以使得对道理的分析有根有据;三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

3.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中的“木叶”有什么独特的意味?课文是怎样说明“木叶”的意味的?

“木叶”是飘零透些微黄的叶子。这是由“木”的艺术特征决定的:“木”不但暗示着落叶,而且使人有落叶的微黄与干燥之感。

作者是运用比较分析的方法说明的。曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子;屈原诗中的“木叶”是飘零透些微黄的叶子,二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄。“木叶”是风中飘零的枯叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

4.第4 6段是课文的中心段,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。文中的关键句阐释了“木”在形象上具有哪些艺术特征?

作用:一是作引子,引出议论话题;二是作为例证,使得析理有凭有据;三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。

“木”在形象上有两个艺术特征。第一,“木”仿佛本身就含有一个落叶的因素。它有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这使读者更多地想到了树干,而很少想到叶子,“叶”因此常常被排斥在“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。例如“秋月照层岭,寒风扫高木”。这里“扫高木”,显然是落叶的景况,显出“落木千山”的空阔。

第二,“木”还暗示了它的颜色,可能透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所常见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子。于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗而清秋的气息。至于“落木”,则比“木叶”显得更加空阔。“木叶”中“叶”带有绵密的意思,“落木”则连“叶”这个字所保留的一点绵密之意也洗净了。

1.下列词语中,加线字的注音全部正确的一项是

A.征戍(shù)

橘颂(jú)

招徕(lái)

萧萧落木(sù)

B.涔阳(cén)

无妨(fǎnɡ)

陇首(lǒnɡ)

得鱼忘筌(quán)

C.寒砧(zhēn)

桅杆(wéi)

漂泊(pō)

秋风袅袅(niǎo)

D.疏朗(shū)

窸窣(xī)

迢远(tiáo)

灼灼其华(zhuó)

2.下列各组中没有错别字的一项是

A.饱满

褐色

干躁

思维

B.概念

桅杆

门栓

来历

C.疏郎

漂泊

迢远

绵密

D.繁茂

飘零

辨论

缠绵

3.下列各句中加点的成语使用不正确的是

A.可是突然间水涡全部没有了,原来这都是鲈鱼搅出来的,我的桨声终于把它们吓退到深水中去;我看到它们成群结队地消隐!

B.我疲累于灰暗的都市的天空和黄漠的平原,我怀念着绿色,如同涸辙之鲋盼等着雨水!

C.几年的时间,张明不但成为博士生,而且发表了几篇颇有影响的论文,令人侧目而视。

D.老师这几年对同学们耳提面命,谆谆教诲,大家都很感动。

4.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是

A.政府应进一步加大改革力度,整合并均衡教育资源,真正让每个孩子都能接受平等的教育、优质的教育。

B.根据气象资料分析,长江中下游近期基本无降雨过程,仅江苏和浙江的部分地区可能有短时小到中雨。

C.初始阶段,由于对滩海地区的地质条件整体认识存在误区,导致了勘探队多次与遇到的油层擦肩而过。

D.树立和落实科学发展观,发展和重视农业产后经济,应当成为解决我国“三农”问题的重要组成部分。

5.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是

(1)它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了________。

(2)在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下________的形象。

(3)自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的________,此后的诗人们也就再不肯轻易把它放过。

A.启示

钟爱

奥秘

B.启发

钟爱

奥妙

C.启发

喜爱

奥秘

D.启示

喜爱

奥妙

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

任何国家在任何时候都不能忽视粮食安

全问题。中国多年来____,____,____,____,____,____。

①实现了粮食供应从长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变

②以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口

③使粮食产量不断攀升

④坚持以自力更生为主的粮食安全战略

⑤推广良种、改善水利条件、精耕细作

⑥在上个世纪末突破5亿吨大关

A.④⑥②⑤③①

B.④⑤③⑥①②

C.⑤①⑥④③②

D.⑤④③⑥②①

阅读下面的文字,完成后面题目。

话说“东”“北”

东、西、南、北是定至四方的方位词。“东”具有新生、光明、温暖的特点,“北”有死亡、阴暗、寒冷的特点,这种特点决定了其所具有的文化内蕴。

一、东

太阳每天从同一方向升起,又从另外同一方向落下,因此,不难想象,对绝大多数原始民族来说,四方中最先产生的方位概念应该是东和西。

东方是太阳的诞生地,是给人们送来光明和温暖的地方,是给大地带来春天和生机的地方。因此,他们对东方怀有深深的敬意。

春从东来、春由东生。古代社会每当春天来临的时候,要举行隆重的迎春典礼,这典礼要在东郊举行。《吕氏春秋.孟春纪》:“立春之日,天子亲率三公九卿诸侯大夫迎春于东郊。”

东方主生,属阳,所以东和男子就有了联系。“东方千骑”形容夫婿的显赫。汉乐府《陌上桑》“东方千余骑,夫婿居上头。”后以“东方骑”指女子的贵婿。

东既主生,生为人们所向往,所以东西相对时往往以东为佳,以西为劣。拿牛郎织女位置的演变来说。牛郎织女的神话发端于天上的牵牛星和织女星,牵牛星在银河东,织女星在银河西。然而神话中却说:“天河之东有织女,天帝之女也,年年机杼劳役,织成云锦天衣。天帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎”。织女为天帝之女,尊贵,故居于东;牛郎是寒门少年,卑贱,故居于西。

汉语中当几个词并列时,许多情况下其排列顺序不是任意的,一般是按由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词的排列也遵循着这一规律。成语中“东”“西”对举时也都是先东后西,如“东倒西歪、东鳞西爪、东张西望、声东击西”等。

尊崇东方的心理使得人们在述说事物不确定或无须明确的方位时喜欢说成东。如《孔雀东南飞》:“东家有贤女,自名秦罗敷。”。

“东篱”“东轩”“东园”之类的说法古籍中也时有所见。李清照《醉花阴》:“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。”篱笆不一定都在东面,只是诗人们乐于说东而已。

二、北

人们在日常生活中可以观察到山的南坡,草木茂盛,一片葱茏,而北坡往往草木稀疏,甚至寸草不生,显得阴冷荒凉。

南主生,北主死,所以北方是死亡之所。“南”“北”对举时美好的事物属南,不好的现象归北。陶渊明《咏贫士》“南圃无遗秀,枯条盈北园”。苏轼《三月二十九》“南岭过云开紫翠,北江飞雨送凄凉。”

两军打仗,输了的一方是“败北”;运动场上比赛,负方也是“败北”,这“败北”之“北”,并不等于东南西北方位的北。

“北”字古文字字形很像两个人背靠背之形,一个向左,一个向右,这个“北”字即古之“背”字。“北”被假借为表示方位之“北方”义以后,就另造了“背”字。

北既为背,“败北”就可以理解了。当两军相接时,是正面相向的,激战之后,败方撤退,转身逃跑,就成了背向敌方,这就是“败北”了。胜方朝着败军背后衔尾穷追,这就是“追亡逐北”,逐其背也。北即背,“败北”就是背敌而逃,逃的方向不管是东、是南、是西,都叫“败北”。

1.下列关于“东”的文化内涵的表述,不正确的一项是

A.“东”应该是大多数原始民族最先产生的方位概念,因为太阳每天从同一方向升起,又从另外同一方向落下。

B.“东方”给人们温暖,给大地带来生机,古人对东方怀有深深的敬意,“立春之日,天子亲率三公九卿诸侯大夫迎春于东郊。”就是佐证。

C.“东方”主生,属阳,所以东和男子就有了联系,后以“东方骑”指女子的贵婿。

D.“东”在有些地方表示不确定或无须明确的方位,这是因为尊崇东方的心理,“东家有贤女,自名秦罗敷。”中的“东”就是如此。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.山的北坡往往草木稀疏,甚至寸草不生,阴冷荒凉,“南”“北”对举时美好的事物属南,“南圃无遗秀,枯条盈北园”就是如此。

B.“北”字即古之“背”字,最先是没有“背”字的,“北”被假借为表示方位之“北方”义以后,才造出“背”字。

C.胜方朝着败军背后衔尾穷追,这就是“追亡逐北”,逐其背也。北即背,败北,是向北方逃跑,因为北方是死亡之所。

D.“败北”

就是向背向敌方的方向逃走,当两军相接时,是正面相向的,激战之后,败方撤退,转身逃跑,就成了背向敌方。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.牵牛星、织女星实际位置和神话中的位置不一样,是“东”“西”二词的传统文化蕴涵的差异造成的。

B.汉语中当几个词并列时,顺序是要遵循一定规律的,是按由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词也不例外。

C.“东倒西歪、东鳞西爪、东张西望、声东击西”等成语中都是先东后西,这种现象和人们奉“东”为尊的心理有关。

D.苏轼《三月二十九》:“南岭过云开紫翠,北江飞雨送凄凉。”中把南方写的很美好,北方写的凄凉,可以看到方位词的文化内涵的影子。

1.D

【解析】A项中“萧”读“xiāo”;B项中“妨”读“fánɡ”;C项中“泊”读“bó”。

2.B

【解析】A项,躁—燥;C项,郎—朗;D项,辨—辩。

3.C

【解析】“侧目而视”形容心中畏惧,不敢正视。用在句中不当,应改为“刮目相看”。

4.A

【解析】B项“部分地区”有歧义,可理解为江苏和浙江这两省各自的“部分地区”,也可理解为“浙江的部分地区”。C项句子成分残缺,缺少主语。“由于”和“导致了”两词可删去其中一个。D项“发展和重视”语序颠倒,应为“重视和发展”。

5.B

【解析】:“启示”,启发指示,使有所领悟;“启发”,阐明事例,引起对方联想而有所领悟;“钟爱”比“喜爱”程度更深;“奥秘”,奥妙神秘;“奥妙”,(道理、内容)深奥微妙。

思路导引:要从词义的轻重上来辨析词语,如“震动”指一般的摆动或摇动。而“震荡”是持续的、轻微的摆动或摇动。也可以是程度、高低不同的辨析。

6.B

【解析】横线上所填的句子分为三个层次:第一个层次是④⑤,其中④讲的是“战略”,⑤讲的是“措施”。第二个层次是③⑥,讲的是产量,其中⑥是对③的具体说明。第三个层次是①②,讲的是“意义”,其中①讲的是对中国的意义,②讲的是对世界的意义。这样,六句话就形成了“采取战略措施——促使产量提高——产生巨大意义”三个鲜明的层次。据此,横线上的六句话应排列为④⑤③⑥①②,该题的正确答案应为B项。

1.A

【解析】本题的题干要求是“关于‘东’的文化内涵”。选项A只是说大多数原始民族最先产生四方中“东”“西”这一方位概念,和“东”的文化内涵无关,属于答非所问。

2.C

【解析】选项C对应的原文“‘败北’之‘北’,并不等于东西南北方位的北”,选项中“向北方逃跑”曲解文意;另外“北方是死亡之所”,和“向北逃跑”也没有必然的因果关系,属于强拉因果。

3.B

【解析】选项B对应的原文“汉语中当几个词并列时,许多情况下其排列顺序不是任意的,一般是由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词的排列也遵循着这一规律”,选项中丢掉了“许多情况下”“一般”,混淆范围。

1.判断下列句子中加线词语运用得正误,在括号中打上“√”或“×”,并说明理由。

(1)美国在超音速武器的研究方面全球领先,然而其他一些国家也不落于言筌。(

)

(2)不过她饰演的安安仍然被许多粉丝喜爱,而一个独立、可爱、美丽的白领姑娘,也已经是她熟能生巧的角色。(

)

(3)羽绒服价格太贵了,我们会向客人推荐‘假羽绒’,原材料是棉布,保暧性能相去无几,价格更有优势。”一家温州企业的客户经理说。(

)

2.找出下列句子的错误之处并修改。

(1)要说明“木”它何以会有这个特征,就必须不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。

病因:____________________________________

请修改:____________________________________

(2)“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,就几乎是一字千金。

病因:____________________________________

请修改:____________________________________

1.(1)×(理由:)“不落于言筌”指不在语言运用上留下用工的痕迹。语境中指其他一些国家也不甘落后的意思,理解句意错误。

(2)×(理由:)“熟能生巧”的意思是熟练了就能产生巧办法,或找出窍门,与语境不符。

(3)√(理由:)“相去无几”指二者距离不远或差别不大,适合语境。

2.(1)(病因:)重复赘余。“必须”与“不能不”只能保留一个。

(请修改:)要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。

(2)(病因:)成分残缺,缺少主语。无论是“相去无几”还是“一字千金”,都是指它们之间的差别,所以应该为“概念上的差别”或“这里的差别”。

(请修改:)“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

1.诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外的滋味。从课文看,“木”与“树”的意味有什么异同?

按照字面的解释,“木”就是“树”,是木本植物的统称。这在概念上是一致的。但“木”作为“树”的概念的同时,却具有一般“木头”“木料”“木板”等的影子,会让人更多地想起了树干,把“叶”排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这样,“木”也就给人以落叶之感。而“树”呢,它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都能给人以密密层层浓阴的联想。所以在意味上,“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

2.阅读全文请思考:作者是如何论述我国古代诗歌中很少用“树叶”而多用“木叶”这一问题的?

段落

论述

第1段

开篇用屈原《九歌》中的诗句引出话题,“木叶”成了"诗人们笔下钟爱的形象

第2、3段

作者从两个方面分析了诗人们喜用“木叶”的原因。一是用“木叶”比用“树叶”来得“洗练”,二是用木叶或树叶或落叶虽是一字之差,但差一点就会差得很多

第4、5、6段

从木叶的形象艺术特征方面,深入地探究了古代诗人们喜欢用“木”字的根本原因

3.课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织结合起来,就成为丰富多彩一言难尽的言说。文中说到的“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”有怎样不同的意味

“树叶”“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的,都给人枝繁叶茂、浓阴匝地的感觉。因此,“树叶”可简化为“叶”。

而“木叶”,“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象之间是不一致的。因此,“木”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息,甚至还让人仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊。所以,“木叶”是属于风而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不是属于沉沉的阴天,一个典型的清秋的性格。“木叶”是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

4.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为“说‘木叶’”,文章选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗探意蕴,先排除古诗人考虑文字洗练的因素;再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素;最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合读者的阅读心理。“说‘木叶’”的拟题应该是本文的一个亮点。

1.下列词语中画线的字,注音全都正确的一项是

A.褒奖(bāo)

漂泊(pō)

袅袅(niǎo)

不落言筌(quán)

B.亭皋(ɡāo)

招徕(lài)

橘颂(jú)

心有余悸(jì)

C.窸窣(sū)

迢远(tiáo)

征戍(shù)

蛊惑人心(ɡǔ)

D.寒砧(zhēn)

桅杆(wěi)

疏朗(shū)

灼灼其华(zhuó)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是

A.歉收

照相

计日成功

桃李不言,下自成蹊

B.奖掖

起迄

众口铄金

身在江湖,心驰魏阙

C.诟骂

凋敝

斐声文坛

言者无罪,闻者足诫

D.雾霾

蛰伏

茕茕孑立

失之东隅,收之桑榆

3.选择恰当的词语,填在下面语句中的横线处。

①许多为人________(传诵/传颂)的诗篇正是从这里得到了启发。

②诗人们似乎都不再考虑文字________(凝练/洗练)的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句。

③此后的诗人们,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是_______(偶然/偶尔)的了。

④它在不知不觉之中影响着我们;它之________(赋予/富于)感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

⑤“木叶”所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个______(典范/典型)的清秋的性格。

4.下列各句中,加线的词语运用正确的一项是

A.今年一季度我国旅游接待总人数同比增长12.7%,总收入同比增长19.9%,增长数据令人侧目,显示出我国旅游业良好的发展势头。

B.论文抄袭的事件在学术圈外的领域也频频发生,这就不能不发人深思;不管哪行哪业,动辄将论文作为职称晋级、业绩考核的敲门砖,是否完全合适?

C.仕途失意的孟浩然在山水田园景色的描写中寄托自己的性情,在昔日庞德公的栖隐地,感受着晨钟暮鼓的幽静和寂寥。

D.这场价格大战不会是精彩的战斗,无论是叫战的京东还是应战的苏宁、国美,还有旁边鼎力相助的当当,都基本上在虚张声势,因为价格战除了带来虚热的数字以外,并没有给行业发展带来理性。

5.下列各句中标点符号使用恰当的一句是

A.如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱”。陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山”。

B.至于王褒《渡河北》的名句:“秋风吹木叶,还似洞庭波。”则其受的影响更是显然了。

C.古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了万应锭了。

D.它不同于:“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。(曹植《美女篇》)”中的落叶,因为那是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

6.下列句子中,没有语病的一句是

A.目前在我国学术制度还不健全的情况下,学界应该倡导对学术敬畏,我们虽然无力改变这种大环境,但可以营造一个敬畏学术的小环境。

B.有关调查显示,中国人幸福感持续下降的主要原因是爱攀比、缺信念、不善于发现阳光面、不互信等心理因素造成的。

C.近期,全国各地频发骗取客户密码、实施网银盗窃案件。网络金融安全遭到破坏,一时间高度引发广大网民的关注。

D.现代医学认为,红薯除了含有一定的钙质,还含有大量的钾和镁,这些物质可以维持人体的离子平衡,减缓因年龄增长而造成的骨钙流失。

7.依次填入下面文段横线上的内容,最正确的一项是

今年清明刚过,这好雨就来了。 一群孩子还在这霏霏细雨中玩着篮球,他们似乎并没发觉;即使发觉了,恐怕也会是“斜风细雨不须归”吧。

①你再看看地面吧!一点点颜色变浓,而后渐渐有了小水泊,那若蜻蜓点水的纹圈不就是春雨的杰作吗

②杜甫在《春夜喜雨》里说春雨“润物细无声”,今年这雨除了无声,还隐匿了行迹。

③你看看黝黑的门洞吧!那细若蛛丝的不就是春雨吗

④你再看看笼于烟雨蒙蒙中的远山吧,那不是披了轻纱的少女的胴体吗

⑤行于这雨中,你只觉得天潮潮、地湿湿,脸颊莫名凉爽,而你却发觉不了它。

A.⑤③④①②

B.③①④②⑤

C.②⑤③①④

D.⑤②③④①

8.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

阅读下面的文字,完成后面题目。

“爷”的变迁

“爷”自古就是口语中流行的字眼。在书面语言中其最初的意思是“父亲”,但在以后的口语中它更多地意指“祖父”。据清人赵翼考证,自唐朝始,从“爷”中引申出了尊人之称的意思,以后这一尊称的应用越来越广。王爷、老爷、少爷、驸马爷——有地位的男性最先被戴上“爷”的冠冕。继之,宗教和神话中的神祇也被奉之为“爷”:佛爷、龙王爷、土地爷、财神爷、灶王爷。原本指父亲和祖父的“爷”还被人借用到客气的称呼上。走进老北京的澡堂子,你会听到跑堂的殷勤地招呼:“爷儿们,里头请。”“爷儿们”是市井社会中对陌生男子最流行的客气称谓。下层社会中男性间发生冲突时,常有人拍着胸脯以“大爷”自称,借此拔高以显示高人一筹的气派。江湖好汉间更流行着这样的豪言壮语:“此处不留爷,自有留爷处。”“爷”真有点顶天立地的派头。在上世纪三四十年代特定的历史时期中,这句俗话后面又被添补了两句:“处处不留爷,爷去当八路。”在当时“爷”与“八路”都给人以“好汉”“桀骜不驯”之感。然而恰恰在革命胜利之后,“爷”逐渐从语言和社会中消失了。

1949年以后,首先是平等的价值观扫荡掉了富贵者的尊严,“老爷”“王爷”“少爷”通通从语言中被铲除。接着,无神论破迷信的活动赶走了“龙王爷”“财神爷”“土地爷”“灶王爷”。其后发展起来的社会灭绝了“大爷”的存在基础。它要求每个人成为社会里的“普通一员”,作“螺丝钉”,反对个人英雄主义,自然不能容忍有无数自命“大爷”的人存在。平等价值观扫除了社会地位上的“爷”,无神论思想扫除了信仰王国的“爷”,工具价值观又扫除了人格中的“爷”。一个几乎无“爷”的社会来到了。

三十年河东,三十年河西。自20世纪70年代末始,在社会语言中“爷”又复活了。在当时一些新起的“爷”中,最红的两个角色是“倒爷”和“侃爷”。老子说“道可道,非常道”。一种社会现象已经在社会语言中凝固成了一个专用名称时,这一现象必然是颇不一般了。“倒爷”和“侃爷”的称呼几乎风靡全国,也正与社会上“倒”和“侃”两大流行元素相一致。但“倒”与“侃”却并不相干,何以都挂钩于“爷”,其共性何在?显然,“倒爷”和“侃爷”中的“爷”都含有能干的意思,即不仅指常“倒”、常“侃”的人,更指“能倒”“能侃”的人。但对“能者”。不选择其他字眼,偏偏选中了“爷”,其意味是什么呢?社会语言往往不是有意识的选择,但在广泛的接受中却包含了某种赞同。笔者以为大众选择了这个字眼,是看中了其个性色彩。“倒爷”“侃爷”的兴起及这种称谓的出现说明着个性的复活。“倒爷”是敢作敢为的,自不待言,“侃爷”大多也是颇有棱角的。“侃爷”的称呼是在“倒爷”之后,带有对“倒爷”中“爷”字使用的效仿和发展。而“倒爷”的称呼又带有摆脱官办意识的味道。官方所称的“投机倒把者”,大众却在语言上宁愿选择一个玩世不恭、略带嬉笑、主流上属中性的词汇来称之。大众毕竟与“倒爷”共生在一个社会中,他们即使对“倒爷”有几分厌恶,却也知道“倒爷”存在的必然性,他们不使用“投机倒把者”的称呼说明了他们不想对这种角色大加讨伐。社会语言上“倒爷”对“投机倒把者”的取代显示了中国民众的平和、幽默和宽容。

(摘自2014年03月21日《光明日报》)

(1)下列各项中对“爷”的理解,不正确的一项是

A.“爷”自古就是口语中流行的字眼,在书面语言中其最初的意思是“父亲”,但它更多地意指“祖父”。

B.“爷”代表着一种社会地位,如王爷、老爷、少爷、驸马爷等男性被戴上“爷”的冠冕。

C.“爷”还代表一种信仰和尊敬,宗教和神话中的神祇被称为佛爷、龙王爷等就是这方面的体现。

D.“爷”,自20世纪70年代末始又包含了某种赞同的意思,如当时最红的两个角色是“倒爷”和“侃爷”。

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.“爷儿们”是市井社会中对陌生男子最流行的客气称谓,是原本指父亲和祖父的“爷”被人借用到客气的称呼上。

B.“处处不留爷,爷去当八路。”在当时“爷”给人以“好汉”“桀骜不驯”之感,有点顶天立地的派头。

C.革命胜利之后,“爷”逐渐从语言和社会中消失了,首先是平等的价值观扫荡“老爷”等,接着是无神论破迷信的活动赶走了“龙王爷”“财神爷”等。

D.社会语言上“倒爷”取代官方所称的“投机倒把者”,显示了中国民众的平和、幽默和宽容,也反映了民众对官方的质疑。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.下层社会中男性间发生冲突时,常有人想拔高自己以“大爷”自称,但后来的社会灭绝了“大爷”的存在基础。这一称为也逐渐从语言和社会中消失了。

B.“倒爷”和“侃爷”的称呼风靡全国,与社会上“倒”和“侃”两大流行元素相一致。

C.“倒”与“侃”并不相干,但都挂钩于“爷”,原因之一是“爷”含有能干的意思,即不仅指常“倒”、常“侃”的人,更指“能倒”“能侃”的人。

D.大众与“倒爷”共生在一个社会中,知道“倒爷”存在的必然性,因而在语言上选择一个玩世不恭、略带嬉笑、主流上属中性的词汇来称之。

【2015年高考新课标II卷】阅读下面的文宇,完成1~3题。

艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题,20世纪解释学兴起,一个名为“接受美学”的美学分支应运而生,于是研究艺术品的接受成为艺术美学中的显学。

过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。而从接受美学的角度来看,这一完成并不说明创作已经终结,它只说明创作的第一阶段告一段落,接下来是读者或观众、听众的再创作。由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义。也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。

艺术文本即作品对于接受者来说具有什么意义呢?接受美学的创始人、德国的伊瑟尔说艺术文本是一个“召唤结构”,因为文本有“空白”“空缺”“否定”三个要素。所谓“空白”是说它有一些东西没有表达出来,作者有意不写或不明写,要接受者用自己的生活经验与想象去补充;所谓“空缺”,是语言结构造成的各个图像间的空白。接受者在阅读文本时要把一个个句子表现的图像片断连接起来,整合成一个有机的图像系统;所谓“否定”指文本对接受者生活的现实具有否定的功能,它能引导接受者对现实进行反思和批判。由此可见,文本的召唤性需要接受者呼应和配合,完成艺术品的第二次创作,正如中国古典美学中的含蓄与简洁,其有限的文字常常引发出读者脑海中的丰富意象。

接受者作为主体,他对文本的接受不是被动的,海德格尔提出“前理解”,即理解前的心理文化结构,这种结构影响着理解。理解不可能是文本意义的重现,而只能是文本与前理解”的统一。这样,文本与接受仍呈现出一种相互作用的关系:一方面文本在相当度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢;另一方面,文本不可能将接受者完全制约住、规范住,接受者必然会按照自己的方式去理解作品,于是不可避免地就会出现误读或创造。从某种意义上说,理解就是误读,创造也是误读,不要希望所有的接受者都持同样的理解,也不要希望所有的理解都与艺术家的本旨一致,那样并不意味着艺术作品的成功。

文本一经产生就成为历史,它所表达的思想感情、所反映的生活,都只能是过去的,而理解总是现在进行时。当我们接受历史上的艺术作品时,我们当然可以设身处地想象古人的生活,体验古人的思想感情,但我们毕竟是现代人,只能按照我们现在的心理文化结构去理解古人。当然,任何理解都只能是个体的理解,但个体毕竟是与群体相通的,所以个体的理解中也有普遍性。理解作为现实的行为具有通向实践的品格,艺术品正是通过理解走向现实,并在生活中发挥作用的,不是别的,正是理解擦亮了艺术品的生命之光。

(摘编自陈望衡《艺术是什么》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A.在过去,艺术品的接受并不属于美学的研究范围,而当接受美学诞生以后,关于艺术品的接受的研究就成为艺术美学中的一门显学。

B.在接受美学诞生以前,人们一般的认识是:整个创作过程就是艺术家的审美经验不断结晶的过程,艺术品一旦形成,创作也就大功告成。

C.接受美学认为,艺术品在艺术家手中产生出来,这只是艺术创作的第一阶段,读者、观众、听众对艺术品的接受是艺术创作的继续。

D.通过读者、观众和听众的接受,艺术作品的价值才从一种可能的存在转化为现实的存在,从这个意义上说,接受也属于艺术创作的一部分。

2.下列理解和分析不符合原文意思的一项是

A.文本之所以是一个“召唤结构”一个原因就是它有一些内容有意不写或不明写,需要接受者用自己的生活经验与想象去补充。

B.文本的“否定”要素具有对接受者所生活的现实加以否定的功能,这种功能是通过接受者接受文本并对现实进行反思和批判而实现的。

C.“前理解”是接受者在理解文本以前的心理文化结构,由于接受者对文本的接受不是被动的,所以这种结构会影响接受者对文本的理解。

D.作品被艺术家创作出来以后就成为历史,作品是通过接受者的理解而存活于现实,并发挥作用的,从这个意义上说,作品的生命力存在于理解之中。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.中国古典美学中强调的含蓄和简洁可以说是艺术作品召唤性的体现,含蓄的美在于从有限中表现无限,简洁的美在于以少胜多,以简驭繁。

B.理解就是误读,创造也是误读,理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性,正如《西厢记》之于《莺莺传》、《金瓶梅》之于《水浒传》。

C.文本在一定程度上规定了接受者理解的范围和方向,所以即使我们今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。

D.作为接受者的个体毕竟生活在群体之中.其思维和观念与群体是相通的,因此接受者们对于同一文本的理解即使千姿百态,也不可能完全没有同一性。

1.C

【解析】A项,“漂泊”中“泊”应读“bó”;B项,“招徕”中“徕”应读“lái”;D项,“桅杆”中“桅”应读“wéi”。

2.D

【解析】A项“计日成功”中“成”改为“程”;B项“迄”改为“讫”;C项“斐”改为“蜚”,“诫”改为“戒”。

3.①传诵

②洗练

③偶然

④富于

⑤典型

4.B

【解析】B项“敲门砖”,敲门的砖石。比喻借以谋取名利的工具,目的一旦达到就被抛弃。A项“侧目”,指不敢从正面看,斜着眼睛看,形容畏惧而又愤恨。C项“晨钟暮鼓”,指寺庙中早晚报时的钟鼓声。比喻可以使人警觉醒悟的话,也形容时光的流逝。D项“鼎力相助”,大力相助,指别人对自己的大力帮助,敬辞,一般用于请人帮助时的客气话。

5.B

【解析】本题考查正确使用标点符号的能力。A项应将两处下引号放到句号的后面;C项第二处的问号改用分号;“万应锭”应加引号;D项将冒号去掉,将后引号放到“(曹植《美女篇》)”的前面,并去掉“翩翩”后的句号。

6.D

【解析】A项,成分残缺,缺少宾语中心语,应为“倡导……的精神”。B项,句式杂糅。“主要原因是……”与“是……造成的”句式杂糅。C项,语序不当,“高度”应放在“关注”之前。

7.C

【解析】“隐匿了行迹”后面有“发觉不了它”,可见⑤接②,先说难以发现,再说仔细看就能发现,可见②⑤放前面。后三句,由“看看”到“再看看”,可见③在最前面;考虑到由近及远,可判断①在④之前。故选C。

8.D

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义。D项,作者写本文时并未想到它被收入课本,也不是专为中学生写的。

1.A

【解析】选项A对应的原文“但在以后的口语中它更多的意指‘祖父’”,选项丢掉了“口语”,混淆范围。

2.D

【解析】选项D对应的原文“而‘倒爷’的称呼又带有摆脱官办意识的味道”,选项换为“民众对官方的质疑”,偷换概念。

3.B

【解析】选项B对应的原文“‘倒爷’和‘侃爷’的称呼几乎风靡全国”,选项中少了“几乎”,混淆逻辑范围。

1.A

【解析】A项曲解文意,文本第一段说的是“艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题”,“不重要”不意味着它“不属于美学的研究范围”。B项在文本第二段,第一句话“过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。”这里的“过去”指代的就是上一段中说到的“在接受美学诞生以前”,“通常”对应选项的“一般”。C项在文本的第二段,重点要分析的是“读者、观众、听众对艺术品的接受是艺术创作的继续”这句,文本第二段原文说“接下来是读者或观众、听众的再创作。”表述虽不同,意思是一样的。D项在原文第二段,原文说“由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义,也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。”与转述的选项没有出入。

2.C

【解析】C项强加因果或因果倒置,C项在文本的第四段的开头,原文并没有表因果的词语。关系应为“理解前的心理文化结构”——“这种结构影响着理解”——“他对文本的接受不是被动的”。A项在文本第三段,“德国的伊瑟尔说文本是一个‘召唤结构’,因为文本有‘空白’、‘空缺’、‘否定’三个要素”,选项A就是将这句加以转述,谈及了其中的一个原因“空白”,“空白”又用后年的解释“所谓‘空白’是说它有一些东西没有表达出来,作者有意不写或不明写,要接受者用自己的生活经验与想象去补充”来替代。B项“否定”是文本具有的要素,它能引导接受者对现实进行反思和批判。D项在文本的最后一段,原文第一句说“文本一经产生就成为历史”对应选项“作品被艺术家创作出来以后就成为历史”,原文中“艺术品正是通过理解走向现实,并在生活中发挥作用的”这句对应选项“作品是通过接受者的理解而存活于现实,并发挥作用的”,原文“不是别的,正是理解擦亮了艺术品的生命”这句对应选项“从这个意义上说,作品的生命力存在于理解之中。”

3.B

【解析】B项丢掉了基本前提“从某种意义上说”,使“理解就是误读,创造也是误读”变得绝对化,同时B项无中生有,原文并没有说“理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性”。A项对应文本第三段,文本得出结论“由此可见,文本的召唤性需要接受者呼应和配合,完成艺术品的第二次创作”,在举例说明该结论,因此中国古典美学中的含蓄与简洁就体现了艺术作品召唤性。C项对应文本第四段,第四段分析“文本与接受就呈现出一种相互作用的关系”,其中一方面就是“在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向”,所以“即使今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。”D项在文本第五段,原文说“任何理解都只能是个体的理解,但个体毕竟是与群体相通的,所以个体的理解中也有普遍性”,也就是D项中说的“同一性”。

1.钱钟书,字

,号

,曾用笔名

。著作有散文集《

》,短篇小说集《

》,长篇小说《

》。学术著作《

》是一部具有开创性的中西比较诗论。

2.给下列加线字注音

笼统(

)

精髓(

)

梵文(

)

轻鸢(

)

蹙颦(

)

撩人(

)

慨叹(

)

饶恕(

)

叫嚣(

)

3.根据拼音写汉字

一cù(

)而就

逻ji(

)

单bó(

)

hǎ(

)巴狗

遥思远chàng(

)

shùo(

)见不xiān(

)

不liǎo(

)

liǎo(

)之

4.解释下面成语。

(1)一蹴而至:

(2)轻鸢剪掠:

(3)穷边涯际:

(4)吞言咽理:

(5)拔木转石:

1.默存

槐聚

中书君

《人 兽 鬼》

《围城》

《谈艺录》

2.lónɡ

suǐ

fàn

yuān

cù

pín

liáo

kǎi

shù

xiāo

3.蹴

辑

薄

哈

怅

数

鲜

了

了

4.解释下面成语

。

(1)一蹴而至:一下子就达到某种程度。

(2)轻鸢剪掠:像轻盈的老鹰掠过天空。文中指中国诗跟西洋诗相比显得简短轻灵。

(3)穷边涯际:文中指语言文字的边际、深处。穷,尽头。

(4)吞言咽理:文中形容受感动而说不出话语和道理的情形。咽,吞咽。

(5)拔木转石:使树木连根拔起,使大石头转动,形容威力大。

1.课文第1段中,“他不能对整个本国诗尽职”这一句是什么意思?

联系上下文可以看出,“他不能对整个本国诗尽职”是对只读中国诗的人而言的。只读中国诗的人,不能站在比较文学的立场上,对中外诗歌进行比较,从而在比较中认识中国诗不同于外国诗的地方,即中国诗的特点。他只能就中国讨论中国诗,不能“超以象外,得其环中”,用居高临远的观点看待中国诗,因此难免“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这就是“不能对整个本国诗尽职”。

2.品味下列句子丰富深刻的含意。

①中国诗是早熟的。早熟的代价是早衰。

②可是,假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子。

③人生不过是家居,出门,回家。

①句话借助对比,从诗歌发展的角度,简要地说明了中国诗的艺术性和由此产生的负面影响。

②作者说“诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要”,也就是说形式是内容的产物,适合内容的需要。

③这句话蕴含着丰富的哲理,人的思想、情感、理智、意志等可以有所放纵、驰骋,但最终还是有所回归,寻找定所。

3.课文用了许多精妙的比喻,显示出作者特有的幽默和睿智。说说下面这些比喻的含意和表达作用。最后总结一下本文妙用比喻的写作特点。

比喻句

含意和作用

比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙

“樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者”所从事的事情是微雕,比喻中国诗人创作的诗歌之精练简短;而用生活中的看东西“要看得远些,每把眉眼颦蹙”来比喻中国诗的精练微妙更是逼真,将抽象的东西具体化了

仿佛病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象

比喻我们一切情感、理智和意志上的追求或企图不过是灵魂上对本国文化的依恋

西洋读者也觉得中国诗笔力轻淡,词气安和。我们也有厚重的诗,给情感、思恋和典故压得腰弯背断

“压得腰弯背断”是一种生活中的具体形象,这里用来比喻思想内容上的“厚重”,化抽象为具体,便于读者更好理解

中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明

用这种似反实正的说法,说明中国诗高度发展的特点

特点:课文大量运用比喻手法,语言轻松、幽默,似随口而出,但生趣盎然。看似随意实则深刻,看似轻淡实则味厚。有的来自生活,通俗易懂,用来比喻抽象的道理,让人读后有豁然开朗之感。

4.仔细阅读课文,试分析下面两句话证明了什么观点,又对说明观点起到了什么作用。

句子

方法

证明的观点

作用

譬如中国绘画里,客观写真的技术还未发达,而早已有“印象派”“后印象派”那种“纯粹画”的作风;中国的逻辑极为简陋,而辩证法的周到,足使黑格尔羡妒

类比论证

证明中国诗是早熟的,中国诗一蹴而至崇高的境界

用读者熟悉的事物类比,使抽象的道理具体化,增强了说服力

又如下面两节诗是公认为洋溢着……口吻情景和陶渊明、李太白相似得令人惊讶

比较论证

中国诗跟西洋诗在内容上无甚差异

通过比较使观点阐述得更清楚

5.这篇文化随笔,处处显露着钱钟书先生语言的丰富、幽默与机警,从本文可以看出,他在语言运用上具有哪些特点?

①化繁为简,深入浅出。作者在论述中不是生硬地提出几条干巴巴的理论,而是举出诗歌以及图画、音乐、故事、传说、寓言等具体的例子,用大量的丰富生动的比喻,来说明一些道理。读者在接受这些具体例子、形象比喻的同时,自然而然地接受了作者的观点。

②旁征博引,居高临下。作者站在历史和文化的高度,自由地驾驭着古今中外的一切文史资料。他引用的多个国家的资料,涉及的范围包括文学、哲学、历史学、艺术等。这样的文章,以丰富的知识取胜。

③诙谐幽默,妙趣横生。课文以说理为主,但它的说理,不同于议论文,往往是艺术杂谈似的谈笑风生,中间充满了幽默风趣,读者会一边阅读一边忍俊不禁。

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是

A.精髓(suǐ)

纯粹(cuì)

譬如(pì)

数见不鲜(shù)

B.停泊(bó)

撩人(liáo)

羡妒(dù)

鲜为人知(xiān)

C.槛外(jiàn)

饶恕(ráo)

涕泪(dì)

一蹴而就(cù)

D.叫嚣(xiāo)

犬吠(fèi)

颦蹙(cù)

轻鸢剪掠(yuān)

2.下列词语中,没有错别字的一项是

A.篇幅

押韵

一傅众咻

居高临远

B.寥落

辩别

词气安和

流毒无穷

C.静默

亵渎

吞言咽礼

拔木转石

D.腐化

震憾

迥乎不同

空中楼阁

3.下列加点成语使用正确的一项是

A.钱钟书是一位学贯中西、通晓古今的学者,在学术研究领域,每每发表让人印象深刻的一孔之见。

B.想象是一双美丽的翅膀,音乐无形,却能使人回肠荡气;话语无色,却能给人姹紫嫣红的风光。

C.如果中国经济变成了如某些国家的零增长,或极低增长,任何“均富”思想都会变成海市蜃楼,和谐更无从谈起。

D.语感是对艺术美的一种敏锐的感受力,有了语感并不意味着诗歌阅读都可以事半功倍,一挥而就。

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.钱钟书对一些向他请教的青年人都是循循善诱,问一答十,把他们的问题和思考引向深处。他不仅在为人和言行上,而且在学问上为后辈学子树立了楷模。

B.未来的教育不仅要更加尊重人自身价值的实现,而且未来的医疗事业也会更加重视人自身权益的保障、维护。

C.湖南卫视总能在娱乐节目中引导潮流,从几年前的“超女”“快男”到而今的“我是歌手”,收视率一路飙升,具有很强的观赏性和娱乐性。

D.根据《福布斯》杂志公布的世界上最贵的单瓶酒名单,各重要品种单瓶酒的史上最高价都没有超过这瓶1958年的中国茅台。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

文学创作的灵感会带来突然之间的发现、突破和超越。 , 。 。 , 。当然,它不一定在你规定的时间和地点到来。

①在你找它时,它一定也在找你

②是对一切生命创造的发端与启动

③它是上天的赐予,是上天对艺术家的心灵之吻

④正如无上的爱总是属于对它苦苦追求的人们

⑤那么,人们只有束手等待它的降临吗 当然不是

A.③②①⑤④

B.③②⑤④①

C.①⑤④②③

D.①④⑤③②

6.《谈中国诗》一文中用了大量的比喻,使文章语言生动、形象,并且意蕴丰厚。请仿照下面的句子,运用比喻等修辞手法,再仿造两组句子。

生命是一支箭,你必须知道瞄准什么目标和怎样运弓,这样才能把弓拉满,把箭射出去;

_________________________________________________________;

_________________________________________________________。

7.请根据下面的介绍,按要求给《美学新论》一书写两则广告语。

最近,某出版社再版了蒋孔阳先生的《美学新论》一书。谈到美学,人们通常会觉得这是一门高深难懂的学问。的确,现在的许多美学著作,大都是从西方引进的,阅读这些书需要一定的哲学功底。不过也有一些名家能深入浅出,把高深的美学道理明明白白地介绍给普通读者。《美学新论》就是这样一本雅俗共赏的美学佳作。

(1)用设问句:___________________________________________________

(2)用比喻句:___________________________________________________

阅读下面的文字,完成后面题目。

贵国爱伦 坡主张诗的篇幅愈短愈妙,“长诗”这个名称压根儿是自相矛盾,最长的诗不能需要半点钟以上的阅读。他不懂中文,太可惜了。中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。比了西洋的中篇诗,中国长诗也只是声韵里的轻鸢剪掠。当然,一篇诗里不许一字两次押韵的禁律限制了中国诗的篇幅。可是,假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子;诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要。比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。外国的短诗贵乎尖刻斩截。中国诗人要使你从“易尽”里望见了“无垠”。

一位中国诗人说:“言有尽而意无穷。”另一位诗人说:“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外。”用最精细确定的形式来逗出不可名言、难于凑泊的境界,恰符合魏尔兰论诗的条件:

那灰色的歌曲

空泛联接着确切。

这就是一般西洋读者所认为中国诗的特征:富于暗示。我愿意换个说法,说这是一种怀孕的静默。说出来的话比

朱光潜(1897—1986),中国

、文艺理论家、教育家、翻译家。笔名孟实、盟石。安徽桐城人。中国现代美学奠基人。代表作有

《诗论》

《给青年的十二封信》《谈文学》等。

2.文体知识

文艺随笔:文艺随笔是一种形式灵活,笔调轻松,富有趣味性的批评样式。文艺随笔很注重内容的

,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而且选用富有

的材料做铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼、亲切随意,深入浅出。

3.给下面加点的字注音。

锱铢(

)镞(

)岑(

)

牍(

)下乘(

)蕴藉(

)付梓(

)

1.美学家

《文艺心理学》

《西方美学史》

2.知识性

趣味性

3.Zīhū

zú

cén

dú

chéng

yùnjiè

zǐ

1.如何理解“咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的涵义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”这段话?

这是作者在文章中直接表明自己对“咬文嚼字”观点的一句话,这句话的表述十分严密,从中不难看出朱光潜先生严谨的治学精神,也可以作为我们锤炼语言的典范。“咬文嚼字有时是一个坏习惯”一句中,“有时”一词用得很有分寸,其中隐藏着作者对咬文嚼字的赞同,也指明一般人对咬文嚼字的看法。

“这个成语的涵义通常不很好”一句中,“通常”表明一般情况下;“不很好”的“很”字也用得恰当之极,“不很好”不是“不好”,只是程度上达不到“好”的标准。接着作者用“但是”一词,提出了自己的观点——“我们必须有一字不肯放松的谨严”,“必须”“一字”等词,可见作者态度之坚决,用词之准确。

2.“联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。”这段话有何含意?

这是议论文中少见的一个极富哲理又极富文采的语句,这句话与其说是谈文学创作,不如说是谈思想与认识。

我们先看这句话在语言表述上的特点:这句话先采用了顶真的修辞手法,把“联想”与“习惯”,“习惯”与“熟路”之间的关系,用简洁的语言表述出来;然后笔锋一转,指出“熟语”的危害——“抵抗力最低”“引诱性最大”,而这两者的对比是多么鲜明。

作者这句话是阐述“联想”在创作中的作用,其实,在生活中,我们的思想与认识,不也是常常喜欢走“熟路”吗?常常喜欢走熟路的思想,只能把生活引向“俗滥”“没有一点新奇的意味”。

3.文章列举了哪些例子来分析论证作者的观点?

例子

观点

郭沫若的剧本《屈原》中的一句话。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

王若虚对《史记》李广射虎一段的修改。

更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

“推敲”

在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。

4.如何评价“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”这种观点?

作者在文中反复强调文字和思想情感的密切关系,是从根本上抓住了文字的实质,指出了推敲文字的根本途径,即“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,以表达最恰当的思想感情为最终的目的,再去进一步斟酌文字,而不能一味地追求形式,搞表面文章,正如朱光潜先生所说:“文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。”

1.下列加线字的注音有误的一项是

A.婵娟(chán

)

垂涎(xián)

援例(yuán)

咬文嚼字(jiáo)

B.憎恶(zēnɡ)

蕴藉(jiè)

烟榻(tà)

套语滥调(làn)

C.岑寂(cén)

尺牍(dú)

灞桥(bà)

不胜枚举(shènɡ)

D.斟酌(zhēn)

付梓(zǐ)

镞没(cù)

下乘作品(shènɡ)

2.下列词语的字形都正确的一项是

A.玩索

剥琢有声

斩截

刻苦自励

B.因缘

点铁成金

鲁莽

清沁肺腹

C.俗滥

推陈翻新

流涎

索然无味

D.胸襟

不即不离

凝练

锱铢必校

3.依次填入下面语段中横线处的词语,恰当的一项是

咬文嚼字有时是一个坏习惯, 这个成语的含义通常不很好。但是在文学,无论阅读或写作,我们 有一字不肯放松的谨严。文学借文字 思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有 ,情感还没有凝练。

A.所以

必须

表现

透彻

B.虽然

必需

表示

精确

C.虽然

必须

表现

精确

D.所以

必需

表示

透彻

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.媒体的价值在于运用真实、客观的新闻信息,推动各种文明在相互交流、包容、借鉴中共同提高,全面促进人类的进步和社会的发展。

B.第25届阿姆斯特丹国际纪录片电影节12天里吸引了20多万名观众,来自40多个国家的近2500名电影人、300多部电影前来参与。

C.作为一个全新的、相对成熟的行业,不仅电子商务在一定程度上改变了人类的生活方式,也冲击了历史悠久的传统商业模式。

D.改变重在传授知识为主的教学方式和被动接受知识的学习方式,是实施以培养创新精神和实践能力为重点的素质教育的关键。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

两种不同的伦理思想形成中西文化思想两种不同的类型,中国人侧重个人本位, , , ;西方人侧重社会本位, , , 。

①理思想常为政治法律思想所左右

②所以法的观念特别浓厚

③政治法律和伦理虽亦彼此呼应,其实很少关联

④所以道德的观念特别浓厚

⑤政治法律思想多从伦理出发

⑥伦理学与政治法律学有一个一贯的条理

A.⑤⑥④①③②

B.②①③④⑤⑥

C.④①③②⑤⑥

D.④⑤⑥②①③

6.根据下面的意思,为《咬文嚼字》杂志创拟一则广告词。

我好,我优秀,你却不订不看,当然是你的错。而如果我办得不好,无啥看头,甚至枯燥无味,那当然是我的错误喽。我们说,优秀来自自信,自信才会出优秀。《咬文嚼字》是深知此理的。

广告词:

7.下面是新浪网页上的一则新闻,请在阅读之后,发一个帖子,谈谈你的看法。(不超过40字)

一次,姚明休假结束离开上海,有记者采访时问他:“你什么时候回美国 ”姚明回答说:“要作一个纠正,我不是‘回美国’,而是‘去美国’,现在我是‘回中国’。”

阅读下面的文字,回答问题。

郭沫若先生的剧本《屈原》里婵娟骂宋玉说:“你是没有骨气的文人!”排演时他自己在台下听,嫌这话不够味,想在“没有骨气的”下面加“无耻的”三个字。一位演员提醒他把“是”改为“这”,“你这没有骨气的文人!”就够味了。他觉得这字改得很恰当,他研究这两种语法的强弱不同,以为“你是什么”只是单纯的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会落个“不是”;“你这什么”便是坚决的判断,而且还把必须有的附带语省略去了。根据这种见解,他把另一文里“你有革命家的风度”一句话改为“你这革命家的风度”。

这是炼字的好例。我们不妨借此把炼字的道理研究一番。那位演员把“是”改为“这”,确是改得好,不过郭先生如果记得《水浒》里的用语,就会明白一般民众骂人,都用“你这什么”式语法。石秀骂梁中书说:“你这与奴才做奴才的奴才!”杨雄醉骂潘巧云说:“你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!你这你这……”一口气就骂了六个“你这”。看这些实例,“你这什么”倒不仅是“坚决的判断”,而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感。“你是什么”便只是不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身上见出。不过它也不一定就是“单纯的叙述语,没有更多的含义”。《红楼梦》里茗烟骂金荣说:“你是个好小子,出来动一动你茗大爷!”这里“你是”含有假定语气,也带“你不是”一点讥刺的意味,如果改成“你这好小子!”神情就完全不对了。由此可知“你这”式语法,并非在任何情形之下都比“你是”式语法来得更有力。其次,郭先生援例把“你有革命家的风度”,改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。一、“你这”式语法大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。二、“是”在逻辑上是连接词,相当于等号;“有”的性质全不同。在“你有革命家的风度”一句中,“风度”是动词的宾词;在“你这革命家的风度”中,“风度”便变成主词,和“你(的)”平行根本不成一句话。

1.《红楼梦》里茗烟骂金荣说:“你是个好小子,出来动一动你茗大爷!”下列选项中,和这句话意义最接近的一项是

A.你这孬种!

B.你这好小子!

C.你不是个好东西!

D.你够好吗?

2.把上题中的“你是个好小子”改成“你这好小子”为什么“神情就完全不对了”?

3.对于“你这”式语法,郭沫若和朱光潜两个人是如何看待的?

4.关于“你是”式语法的讽刺意味,你能体会到吗?试着举一个例子。

5.作者总是在挑别人的字里行间的错误,请你试着从这两段文字中,挑挑作者的错误,并说明理由。

6.按照朱光潜的分析,“你这”式语法带有强烈的憎恶色彩,下列选项中不带憎恶意味的一项是

A.你真有革命家的风度!

B.你这也叫革命家的风度!

C.你具有革命家的风度!

D.你革命家的风度,想没有都难!

1.D

【解析】D项,“镞”应读“zú”,“乘”应读“chénɡ”。

2.C

【解析】A项,“琢”应为“啄”;B项,“腹”应为“腑”;D项,“校”应为“较”。

3.A

【解析】“坏习惯”和“不很好”,不是转折关系,是因果关系,所以第一个空填“所以”。“必须”表示事理上情理上的必要,一定要做到;“必需”表示一定要有的,常指需要的东西。所以第二个空填“必须”。从搭配使用上来看,第三个空填“表现”。“思想”应“透彻”,不能“精确”。“精确”指非常准确,非常正确。

4.A

【解析】B项,不合逻辑,“电影节”不能“吸引”“300多部电影前来参与”。C项,语序不当,“不仅”应放在“电子商务”的后面。D项,句式杂糅,“重在……”与“以……为主”杂糅。

5.D

【解析】本文段选自朱光潜《谈道德》。先通读语段,大致了解材料信息中心思想,再根据结构以及语意关系判断其先后顺序。主要弄清几个概念的关系:个人本位、社会本位、法律、道德。注重个人本位的,必然强调侧重个人修养的道德观念,侧重社会本位的,必然注重社会的秩序,也就是法律。

6.不订《咬文嚼字》是你的错,不再订《咬文嚼字》是我的错。

【解析】既然是《咬文嚼字》杂志的广告词,广告词中就要有鼓励读者订该杂志的意思,而且只要订了一次,就会继续订。字里行间洋溢着办刊人的自信,对读者展开心理攻势。

7.一字之差彰显拳拳爱国心。姚明,中国的骄傲,我永远是你最忠实的支持者。

【解析】不同的字眼关乎不同的情感,“回美国”与“去美国”,一字之差,意思迥异,所表达的情感也迥异。姚明的回答,看似有点“咬文嚼字”,实则体现了他的拳拳爱国之心。在姚明心中,美国不属于他,中国才是他永远的家。

1.A

2.原文中茗烟知道金荣不敢动他,因而讥刺对方,表现出自己得意的意思;改后反而是示弱了,得意的神情就没有了。郭沫若认为,“你这什么”是坚决的判断。朱光潜认为不仅如此,还带有极端憎恶的强烈感情。3.郭沫若认为,“你这什么”是坚决的判断。朱光潜认为不仅如此,还带有极端憎恶的强烈感情。

4.示例:某男女恋爱四年,男的出国深造的钱全是女方筹集的。当男子学成回国后,却要求分手,并且把钱退给了女方,说:“这样就不欠你了。”女子说:“你是不欠我了,全是我欠你的!”

5.在文学领域,本来就没有一定会准确,而且不犯错误的人。例如:(1)第一段谈郭沫若的观点时用的是“只是单纯的叙述语,没有更多的意义”,第二段用引号引上,变成了“只是单纯的叙述语,没有更多的含义”,不知道哪个是郭沫若的原文了。(2)“也带‘你不是’一点讥刺的意味”一句,不通,应该是“也带一点‘你不是’的讥刺意味”。(3)文中突然出现了“其次”一词,

反复翻看,并无“首先”“第一”一类的字眼,经研读,可知,大约在“由此可知‘你这’式语法,并非在任何情形之下都比‘你是’

式语法来得更有力”句中,处于“由此可知”的后面。

6.C

1.判断下列句子中加线词语运用得正误,在括号中打上“√”或“×”,并说明理由。

(1)有的处于舆论旋涡的职能部门,面对公众追问,要么使用外交辞令绕圈子,要么咬文嚼字、避重就轻,要么文过饰非,试图以狡辩来搪塞公众。(

)

(2)对于消费者而言,他们最担心的,并不是媒体和企业在食品安全上的锱铢必较,而是媒体和企业基于某种利益勾连的一团和气。(

)

(3)科学发展的新山东,在一脉相承于历史时,并无孤芳自赏的自鸣得意。无论山东几届领导班子更迭,其延续发展、可持续发展的思维方式从未改变。(

)

(4)我们不要把《葫芦兄弟》的故事讲得太走样,不要把一部好看的片子搞得点铁成金。(

)

(5)小说中穿插着40多首现代新诗,恰如其分地抒发了主人公的喜怒哀乐、深恶痛绝的性格立场,这也凸显了人们心目中美好的改革开放的春风并不是那么的“润物细无声”。(

)

2.找出下列句子的错误之处并修改。

(1)一个作者在用字用词上面离不掉“套板反应”,在整个人生态度上面,甚至于在运思布局方面也就难免如此。

病因:__________________________________

请修改:__________________________________

(2)我希望读者从这粗枝大叶的讨论,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

病因:__________________________________

请修改:__________________________________

1.(1)√(理由:)“咬文嚼字”的意思是过分地斟酌字句。多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容。后也指故意卖弄自己的学识。符合语境。

(2)√(理由:)“锱铢必较”指对极少的钱或很小的事,都十分计较。原形容办事非常认真,一丝不苟,现多形容过于吝啬或气量小。符合语境。

(3)√(理由:)“自鸣得意”的意思是自己表示很得意。符合语境。

(4)×(理由:)“点铁成金”原指用手指一点使铁变成金的法术。现比喻修改文章时稍稍改动原来的文字,就使它变得很出色。不合语境,此处是指把好影视剧本改坏,应用“点金成铁”。

(5)×(理由:)“深恶痛绝”指厌恶、痛恨到极点。一般不用来形容人的性格。此处可用“疾恶如仇”。

2.(1)(病因:)语序不当。“整个人生态度”和“运思布局”调换位置。

(请修改:)一个作者在用字用词上面离不掉“套板反应”,在运思布局上面,甚至于在整个人生态度方面也就难免如此。

(2)(病因:)介词残缺。“从……”应为“从……中”。

(请修改:)我希望读者从这粗枝大叶的讨论中,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

1.讲究“咬文嚼字”有什么好处?

有些人不大重视语言文字,误以为语言文字是细枝末节,无关宏旨。读了本文,应有很大触动:原来语言文字是那么微妙的东西,用这个字,还是用那个字,一句话这样说,还是那样说,竟然有那么大讲究。由此明白:“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”养成咬文嚼字、随处留心玩索的好习惯,一个人的语言修养就有希望逐步提高。

2.课文贯穿着一个总的思想,就是文字和思想感情有密切的关系。作者为什么要强调这一点?

作者反复强调,文字和思想感情有密切关系,强调语言是跟思想感情走的,强调更动了文字就同时更动了思想感情,在文字上推敲,骨子里实在是在思想感情上“推敲”。这个观点抓住了语言的本质,抓住了推敲语言文字的本质,指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言文字所表达的思想感情;写作时,推敲文字,要从根本上调整思想和情感,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

3.从课文中,可以看到作者“咬文嚼字”的极高水平,这对我们“咬文嚼字”有什么启示?

第一,咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。拿“你是”式、“你这”式来说,仅仅一字之差,作者却品味出它们不同的表达效果,而且讲出表达效果不同的原因。这告诉我们,无论阅读或写作,一个字也马虎不得。

第二,咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟的分析,不仅得力于作者有极强的语感和丰富的语言知识,而且得益于由此及彼、由表及里的思考能力。例如,作者对“推”“敲”二字的品味。从“推”字想到门是虚掩的,由虚掩又想到“寺里只有他孤零零的一个和尚”,由一个和尚又想到在这“冷寂的场合,他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一副胸襟气度”。作者又联系上句“鸟宿池边树”,想到“推”“可以无声”,气氛冷寂,才不至于惊动宿鸟。这样的咬文嚼字就显得很到位。

第三,咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新。作者在课文中给我们树立了榜样,对任何见解、任何名人不迷信、不盲从,敢于独立思考,发表新的见解。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但作者不盲从,发表了与他们不同的见解。尤其韩愈对“推敲”的意见,似乎成了定论,获得许多人的认同,作者却提出相反的看法。

4.这篇课文在写法上有什么特点?

这篇课文是随笔,作者以漫谈的方式,似与读者促膝谈心,娓娓道来,字字句句沁入读者心田。作者不以深奥的理论吓人,举例子,做阐释,深入浅出,通俗易懂,读者在不知不觉之中自然而然地接受了作者的观点。同时,作者所举例子都十分典型,十分精辟,很有说服力。对例子所做的解说,周密精要,令人心悦诚服。全文道理与例子、观点与材料结合紧密,材料产生观点,观点又建立在材料基础上。

1.下列加线的字的注音完全正确的一项是

A.咀嚼(jiáo)

上乘(chéng)

锱铢必较(zhīzhū)

拘礼(jū)

B.箭镞(zú)

付梓(xīn)

清沁肺腑(xīn)

斟酌(zhēn)

C.岑寂(cén)

憎恶(zèng)

深恶痛绝(wù)

胸襟(jìn)

D.蕴藉(yùn

jiè)

尺牍(dú)

咬文嚼字(jiáo)

流弊(bì)

2.下列四组词语的字形,全都正确的一组是

A.尺牍

学福五车

剥琢

刻苦自励

B.蕴藉

点铁成金

斟酌

清沁肺腹

C.俗滥

自鸣得意

流涎

索然无味

D.岑寂

不即不离

凝练

锱铢必校

3.依次填入横线上的词语,恰当的一组是

卢沟桥畔的景色是十分引人入胜的。每当晨霭苍茫的时候,登卢沟桥,遥望低重的斜日,格外妩媚,西山海峰,笼罩着_________轻烟,若隐若现,古桑乾河,银波_________,晓雾_________,是一幅月色迷离的画境。立于卢沟桥的“卢沟晓月”碑,指的就是这一景象。

A.薄薄

粼粼

重重

B.袅袅

闪闪

浓浓

C.淡淡

泛泛

蒙蒙

D.阵阵

荧荧

茫茫

4.下列各句中,加线的成语使用不恰当的一项是

A.《中国汉字听写大会》总决赛昨晚在我台综合频道和科教频道播出,经过两个半月的大浪淘沙,在两万多名选手中,浙江杭州外国语学校的初中生陆佳蕾坚持到了最后,获得总冠军。

B.为了救出被埋在井下的矿工,连续几天他都在指挥救人,吃不上饭,睡不好觉,一刻不得休息,他感到自己已经心劳日拙,疲惫不堪。

C.自斯诺登6月揭秘“棱镜”项目以来,美国政府就一直处在风口浪尖上。近日德国媒体报道称,美国监听了德国总理默克尔的手机。默克尔震怒,两个盟国之间的关系出现裂痕。

D.收获后的玉米地里,一个胖乎乎的家伙,抓起干枯的玉米秆,放到嘴边嚼得津津有味,有人上前去看个究竟,发现竟是国宝大熊猫。

5.下列各句中没有语病的一项是

A.卢浮宫、白金汉宫等世界著名宫殿见证了帝国的兴衰和文明的构建,它们以固态的建筑、雕刻、绘画、艺术等诉说着流动的历史和文化。

B.造成高房价的原因主要是土地财政的病灶、腐败枉法的危害、房地产商唯利是图的不良行为和炒房者“搅浑水”的混乱等因素引起的。

C.据郑州市房地产开发协会在房交会上的统计,约有70%的被调查者有购房计划,但如何让这些购房需求变成购房行动,是开发商最头疼的问题。

D.随着社会竞争和生活压力的不断增大,以休闲、娱乐为目的的旅游成为人们日常生活的重要组成部分,休闲旅游业具有广阔的发展前景。

6.把下面几个句子组成语意连贯的一段文字,将序号写在题后的横线处。

①然而,我觉得“界面”代替“纸面”阅读,损失的可能是时间的纵深和历史的厚重

②之所以这样说,是因为就我个人的经验而言,阅读其实是一种有重量的精神运动

③如今,网络阅读成为人们生活重要的组成部分

④人类的阅读行为也随之发生了革命性的变化:眼睛在网上快速、便捷的“暴走”,逐渐替代已往细嚼慢咽似的传统阅读

⑤新媒介使昔日“纸面”凝聚的诸多艺术的神性,不断被“界面”的感觉颠覆和碾轧

⑥人在获得大面积爆炸性信息的同时,也会有某种难言的失重感

正确的顺序是:_______________________

7.下列关于文学常识述说不正确的一项是

A.朱光潜(1897-1986),安徽桐城人,我国当代著名美学家。他的《西方美学史》是我国第一部系统论述西方美学历史的著作。

B.钱钟书,现代文学研究家、作家。他的学术著作有《谈艺录》《管锥编》等,散文集《写在人生边上》,短篇小说集《人·兽·鬼》,长篇小说《围城》。

C.清冈卓行,日本当代诗人、小说家。

D.《伊索寓言》,产生于古希腊时期,其结构短小精悍,内容博大精深,既有深刻丰富的思想性,又有形象生动的艺术性。

阅读下面的文字,完成第1~4题。

漫谈说理文(节选)

朱光潜

写说理文究竟难在哪里 在推理还是在行文 问题的这种提法本身就有问题。它假定了理在文先,第一道手续是把理想清楚,第二道手续才是用语言把理表达出来。这种相当流行的看法是对的,但也不完全对。说它对,因为语言总是跟着思想走,思想明确,语言也就会明确,思想混乱,语言也就会混乱。如果不先把意思想好就下笔写,那就准写不好。所以学写说理文,

首先就要学会思考,而这要深入生活,掌握事实,再加上对分析和综合的思想方法的长期的辛苦训练。谈到究竟,难还是难在这方面。

为什么说两道手续的看法又不完全对呢 因为语言和思想毕竟是不能割裂开来的,在运用思想时就要运用语言,在运用语言时也就要运用思想。语言和思想都不是静止的,而是不断在生发的,在生发时语言和思想在密切联系中互相推动着。据我个人的经验,把全篇文章先打好腹稿,而后把它原封不动誊写出来,那是极稀有的事。在多数场合,我并不打什么腹稿,只是对要说的道理先有些零星片段的想法,也许经过了一番组织,有一个大致不差的粗轮廓,一切都有待进一步的发展。这里有一个很重要的关键,就是对所要说的道理总要有一些情感,如果对它毫无情感,勉强敷衍公事地把它写下去,结果就只会是一篇干巴巴的应酬文字,索然无味。如果对它有浓厚的情感,就会兴会淋漓,全神贯注,思致风发,新的意思就会源源不断地涌现出来。这是写作的一种乐境,往往也是写作的一个难关。意思既然来得多了,问题也就复杂化了。新的意思和原来的意思不免发生矛盾,这个意思和那个意思也许接不上头,原来自以为明确的东西也许还是紊乱的模糊的乃至错误的。有许多话要说,究竟从何说起 哪个应先说,哪个应后说 哪个应割爱,哪个应作为重点 主从的关系应如何安排 这时候面前就像出现一团乱丝,“剪不断,理还乱”,思路好像走入一条死胡同,陡然遭到堵塞,左也不是,右也不是,不免心烦意乱。这就是难产的痛苦,也是一个考验的时刻。有两种情况要避免:一种是松懈下去,蒙混过关,结果就只会是失败,理不通,文也就不通。另一种是趁着心烦意乱的时候勉强继续绞脑浆,往往是越绞越乱,越想越烦。这时候最好是暂把它放下,让头脑静下去,得了足够的休息,等精力再旺时再把它提起来,进行一番冷静的分析,做到“表里精粗无不到”,自然就会“一旦豁然贯通”,令人感到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的乐趣。在这种情况下写出的文章总会是意到笔随,文从字顺,内容与形式都是一气呵成的。

所以在说理文的写作中,思想和语言总是要维持辩证的关系:不想就不能写,不写也就很难想得明确周全。多年来我养成一种习惯,读一部理论性的书,要等到用自己的语言把书中要义复述一遍之后,才能对这部书有较好的掌握;想一个问题,也要等到用文字把所想的东西凝定下来之后,才能对这个问题想得比较透。我发现不但思想训练是写说理文的必有的准备,而写说理文也是整理思想和训练思想的一个很好的途径。因此,我认为理先于文或意在笔先的提法还是片面的。

1.请将画线句“难还是难在这方面”“这里有一个很重要的关键”“这是写作的一种乐境”中的“这”指代的内容分别概括出来。

2.请概括选文中作者所要表达的观点。

3.下面两句话和作者在文中表达的意思是一致的,请选取文中与其意思相同的句子写在下面的横线处。

(1)语言是思想的直接现实,是思想的载体。

与之意思相同的语句是:

(2)语言引导思想的形成和发展:有了更严密的思想和感情,才能有更细致、更严密的语言。

与之意思相同的语句是:

4.这篇说理文在语言上的突出特点是什么 文中多次提到“我”怎样怎样,这在说理文中有何作用

【2016年高考全国卷II】阅读下面的文字,完成1 3題。

人们常说“小说是讲故事的艺术”,但故事不等于小说,故事讲述人与小说家也不能混为一谈。就传统而言,讲故事的人讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者。

除流传形式上的简单差异外,早期小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素。在传媒较为落后的过去,作为远行者的商人和水手最适合充当故事讲述人的角色,故事的丰富程度与远行者的游历成正比。受此影响,国外古典小说也常以人物的经历为主线组织故事。《荷马史诗》《一千零一夜》都是描述某种特殊的经历和遭遇,《堂吉诃德》中的故事是堂吉诃德的行侠奇遇和所见所闻,17世纪欧洲的流浪汉小说也体现为游历见闻的连缀。在中国,民间传说和历史故事为志怪类和史传类的小说提供了用之不竭的素材,话本等古典小说形式也显示出小说和传统故事的亲密关系。

虚构的加强使小说和传统故事之间的区别清晰起来。小说中的故事可以来自想象,不一定是作者亲历亲闻。小说家常闭门构思,作品大多诞生于他们离群索居的时候。小说家可以闲坐在布宜诺斯艾利斯的图书馆中,或者在巴黎一间终年不见阳光的阁楼里,杜撰他们想象中的历险故事,但是,一名水手也许要历尽千辛万苦才能把在东印度群岛听到的故事带回伦敦;一个匠人漂泊一生,积攒下无数的见闻、掌故和趣事,当他晚年坐在火炉边给孩子们讲述这一切的时候,他本人就是故事的一部分,传统故事是否值得转述,往往只取决于故事本身的趣味性和可流传性,与传统讲故事的方式不同,小说家一般并不单纯转述故事,他是在从事故事的制作和生产,有深思熟虑的讲述目的。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失,现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。19世纪末期以来,小说家对小说故事性的破坏日趋强烈。这时,一个故事的好坏并不看它的“成色”如何,而是取决于讲故事的方式。契诃夫曾经把那些不好好讲故事的小说家称为“耍弄蹩脚花招的人”,但这种花招的大量出现也有其内在的合理性——他们要摆脱陈旧的故事模式,摆脱虚假的因果关系和矫揉造作的戏剧冲突,甚至摆脱故事本身。现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一。

(摘编自格非《塞壬的歌声》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A.讲故事的人不一定是小说家,小说家在讲故事的时候,不像传统的故事讲述者那么依赖亲身经历和耳闻目睹的事。

B.传统故事和早期小说的本质差异在于,前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻。

C.17世纪的欧洲流浪汉小说和部分中国古典小说,或在叙述形式方面,或在素材来源方面,都受到了传统故事的影响。

D.当小说家越来越依靠想象力虚构故事的时候,小说和传统故事在内容来源方面的差异使它们之间的关联不再像过去那么紧密。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.水手在伦敦讲东印度群岛的所见所闻,匠人在火炉边讲自己的人生经历,他们讲的故事各有特点,但同属于传统故事模式。

B.传统的故事讲述者大多会讲述那些为听众喜闻乐见的事,小说家则会根据自己的写作意图审慎构思,创作新的故事。

C.现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味。

D.现代小说家不喜欢传统故事模式,视它为绊脚石,是因为他们觉得这种故事模式显得僵化古板,已经不能促进小说艺术的发展。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A.传统的故事讲述人如果把自己的故事记录下来,进行加工整理,就能形成一种和早期小说接近的文字,有些讲述人也会成为小说家。

B.现代小说家尝试用新的方式讲故事,会削弱小说的故事性,这将降低小说对虚构的依赖,小说的个人表达功能却会因此得到强化。

C.契诃夫不大认可“不好好讲故事的小说家”,对他们的做法评价不高,由此可知当时这股写作潮流与他的创作理念相悖。

D.现代小说的发展加剧了故事在小说中的衰变,与此同时,随着现代传媒的不断发展,传统的故事讲述方式也可能消亡。

1.D

【解析】A项,“嚼”读jué,“锱”读zī;B项,“梓”读zǐ,“沁”读qìn;C项,“憎”读zēng,“襟”读jīn。

2.C

【解析】A项,“学福五车”应为“学富五车”,“剥琢”应为“剥啄”;B项,“清沁肺腹”应为“清沁肺腑”;D项,“锱铢必校”应为“锱铢必较”。

3.C

4.B

【解析】“心劳日拙”指费尽心机,不但没有得到好处,反而处境越来越糟。

5.C

【解析】A项,“建筑、雕刻、绘画、艺术”不能并列;B项,句式杂糅,“原因主要是……引起的”杂糅;D项,搭配不当,可在“竞争”后加“的激烈”。

6.③④⑤①⑥②

【解析】③中心句;④“随之”指代的是“网络阅读”,应该紧接其后;第①句“然而”可以把第⑤句与其前后联系起来;第②句是总结性话语,所以应该放在第⑥句的后面。

7.A

【解析】本题考查识记文学常识的能力。A项中的朱光潜是“现代”著名的美学家。

1.(1)“这方面”的“这”指的是写说理文如何去思考;(2)“这里”的“这”指的是如何组织说理文所要表达的零散道理;(3)“这是”的“这”指的是对说理文写作的道理有浓厚的兴趣和灵感。

【解析】此题考查词语在文中的指代意思,结合其相邻语句,可以找出其指代的具体内容。

2.在说理文写作中,思想和语言总是要维持辩证的关系,认为理先于文或意在笔先的提法有对有错。

【解析】此题考查对文中作者观点态度的把握,从节选部分的内容看,作者谈论的是对“说理文”的见解,即文章开头的两个问题。

3.(1)语言总是跟着思想走。(2)语言和思想在密切联系中互相推动着。

【解析】此题考查对文中重要语句含义的理解,与这两句话对应的都是重要的观点性语句,从第

一段和第二段中可以直接找到。

4.(1)语言通俗易懂,入情入理,循循善诱,善于用自己的经历说理,可亲可感,易于让人接受。

(2)这是说理文常见的写法——现身说法,它不仅给人一种亲切感、真实感,而且能增强文章的说服力。

【解析】朱光潜的议论文的语言特色与《咬文嚼字》相同,可以从《咬文嚼字》的语言特色中体会出来;文中采用“现身说法”能给人以亲切感、真实感。

1.B

【解析】本题考查对文章内容的理解。此题会出现的干扰项有以下类型:曲解文意,以偏概全,张冠李戴,胡乱猜测等等。学生要善于对文章内容进行辩证分析、比较、推断。B项“后者则是作家创作加工后的游历见闻”错误。原文第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者”,选项把“通常丢掉”,混淆范围。A项根据原文第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者”来理解。C项根据原文第二段“受此影响,国外古典小说也常以人物的经历为主线组织故事”来理解。D项根据原文第三段“虚构的加强使小说和传统质检的区别清晰起来”来理解。

2.C

【解析】本题考查归纳和筛选信息的能力。这类题目首先要速读题干,明确对象及要求,然后浏览选项,之后到文中找到选项所在的位置,并将选项与其进行比较,这类题目编题者会故意曲解文意或以偏概全,特别要关注句中限制性的副词,经比较即可得知C项“现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味”,曲解文意,原文第四段“现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心掷到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味”,很明显对象是“在这些小说家笔下”而不是“人们”,范围扩大,且原文没有“因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素”这层意思,曲解文意。A项根据第一段“就传统而言,讲故事的讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验”来推断。B项根据第三段“传统故事是否值得转述,往往只取决于故事本事的趣味性和可流传性,与传统的故事方式不同,小说家一般并不单纯转述故事,他是在从事故事的制作和生产,有深思熟虑的讲述目的”来推断。D项根据原文第四段“现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一”来推断。

3.B

【解析】本题考查对文章分析理解的能力。此题会出现的干扰项有以下类型:曲解文意,以偏概全,张冠李戴,胡乱猜测等等。学生要善于对文章内容进行辩证分析、比较、推断。B项“这将降低小说对虚构的依赖”说法错误,文章第三段“虚构的加强使小说和传统质检的区别清晰起来”,第四段“甚至将虚构和表述的重心掷到故事之外”说明未降低对虚构依赖。A项根据第二段“除流传形式上的简单差异外,早起小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素”来理解。C项根据第四段“契诃夫曾经把那些不好好讲故事的小说家称为‘耍弄蹩脚花招的人’”来分析理解。D项根据第四段“他们要摆脱陈旧的故事模式,摆脱虚假的因果关系和矫揉造作的戏剧冲突,甚至摆脱故事本身。现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一”来分析推断。

1.作者作品

林庚(1910 2006),字

,福建闽侯(今福州市)人,现代诗人、

、文学史家。曾参与创办《文学月刊》。1933年秋出版第一本自由体诗集《

》,后又出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。1952年改任北京大学教授。著有《

》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《

》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》等文集。

2.文体知识

(1)意象,诗人创作诗歌作品,要借助一定的形象。这些写入作品的形象就是意象的“象”。但由于它们是经过诗人的挑选和判定而写入的,所以已经附着了诗人的主观认识和情感(即“意”),因而这些形象便不再是现实中的普通形象了,故称为“意象”。

(2)意境是文学作品中所描绘的客观图景和所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。它依赖于作品的意象而产生,是超越于具体意象之外,需要通过联想和想象才能达到的境界。

3.给下列画线的字注音。

征戍(

)

冉冉(

)

灼灼(

)

无妨(

)

陇首(

)

言筌(

)

窸窣(

)

迢远(

)

秋风袅袅(

)

4.给下列多音字注音。

泊:漂泊(

)

湖泊(

)

发:启发(

)

令人发指(

)

宁:宁愿(

)

宁静(

)

尽:一言难尽(

)

尽管(

)

省:省悟(

)

省掉(

)

创:创造(

)

创伤(

)

1.静希

古代文学学者

夜

春夜与窗

中国文学史

3.shù rǎn zhuó fáng lǒng quán xī tiáo niǎo

4.bó/pō fā/fà nìng/níng jìn/jǐn xǐng/shěng chuàng/chuāng

1.本文是如何"说‘木叶’"的?

本文采用了首句标义法来说理,每段开头都用一句话领起下文,容易让读者把握“说”的要领。如第一段“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。引出屈原《九歌》的诗句,交代“木叶”的来源。第二段用“‘木叶’是什么呢”的设问开头,引出对运用“木叶”与“树叶”的诗歌的分析,指出“木叶”即“树叶”,这是诗人大胆的艺术创造。以下几段也是这样,环环紧扣,结构严谨,说理透彻。

2.课文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。

其作用主要体现在三个方面:一是引子,可以援引出议论话题;二是例证,可以使得对道理的分析有根有据;三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

3.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中的“木叶”有什么独特的意味?课文是怎样说明“木叶”的意味的?

“木叶”是飘零透些微黄的叶子。这是由“木”的艺术特征决定的:“木”不但暗示着落叶,而且使人有落叶的微黄与干燥之感。

作者是运用比较分析的方法说明的。曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子;屈原诗中的“木叶”是飘零透些微黄的叶子,二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄。“木叶”是风中飘零的枯叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

4.第4 6段是课文的中心段,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。文中的关键句阐释了“木”在形象上具有哪些艺术特征?

作用:一是作引子,引出议论话题;二是作为例证,使得析理有凭有据;三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。

“木”在形象上有两个艺术特征。第一,“木”仿佛本身就含有一个落叶的因素。它有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这使读者更多地想到了树干,而很少想到叶子,“叶”因此常常被排斥在“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。例如“秋月照层岭,寒风扫高木”。这里“扫高木”,显然是落叶的景况,显出“落木千山”的空阔。

第二,“木”还暗示了它的颜色,可能透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所常见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子。于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗而清秋的气息。至于“落木”,则比“木叶”显得更加空阔。“木叶”中“叶”带有绵密的意思,“落木”则连“叶”这个字所保留的一点绵密之意也洗净了。

1.下列词语中,加线字的注音全部正确的一项是

A.征戍(shù)

橘颂(jú)

招徕(lái)

萧萧落木(sù)

B.涔阳(cén)

无妨(fǎnɡ)

陇首(lǒnɡ)

得鱼忘筌(quán)

C.寒砧(zhēn)

桅杆(wéi)

漂泊(pō)

秋风袅袅(niǎo)

D.疏朗(shū)

窸窣(xī)

迢远(tiáo)

灼灼其华(zhuó)

2.下列各组中没有错别字的一项是

A.饱满

褐色

干躁

思维

B.概念

桅杆

门栓

来历

C.疏郎

漂泊

迢远

绵密

D.繁茂

飘零

辨论

缠绵

3.下列各句中加点的成语使用不正确的是

A.可是突然间水涡全部没有了,原来这都是鲈鱼搅出来的,我的桨声终于把它们吓退到深水中去;我看到它们成群结队地消隐!

B.我疲累于灰暗的都市的天空和黄漠的平原,我怀念着绿色,如同涸辙之鲋盼等着雨水!

C.几年的时间,张明不但成为博士生,而且发表了几篇颇有影响的论文,令人侧目而视。

D.老师这几年对同学们耳提面命,谆谆教诲,大家都很感动。

4.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是

A.政府应进一步加大改革力度,整合并均衡教育资源,真正让每个孩子都能接受平等的教育、优质的教育。

B.根据气象资料分析,长江中下游近期基本无降雨过程,仅江苏和浙江的部分地区可能有短时小到中雨。

C.初始阶段,由于对滩海地区的地质条件整体认识存在误区,导致了勘探队多次与遇到的油层擦肩而过。

D.树立和落实科学发展观,发展和重视农业产后经济,应当成为解决我国“三农”问题的重要组成部分。

5.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是

(1)它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了________。

(2)在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下________的形象。

(3)自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的________,此后的诗人们也就再不肯轻易把它放过。

A.启示

钟爱

奥秘

B.启发

钟爱

奥妙

C.启发

喜爱

奥秘

D.启示

喜爱

奥妙

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

任何国家在任何时候都不能忽视粮食安

全问题。中国多年来____,____,____,____,____,____。

①实现了粮食供应从长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变

②以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口

③使粮食产量不断攀升

④坚持以自力更生为主的粮食安全战略

⑤推广良种、改善水利条件、精耕细作

⑥在上个世纪末突破5亿吨大关

A.④⑥②⑤③①

B.④⑤③⑥①②

C.⑤①⑥④③②

D.⑤④③⑥②①

阅读下面的文字,完成后面题目。

话说“东”“北”

东、西、南、北是定至四方的方位词。“东”具有新生、光明、温暖的特点,“北”有死亡、阴暗、寒冷的特点,这种特点决定了其所具有的文化内蕴。

一、东

太阳每天从同一方向升起,又从另外同一方向落下,因此,不难想象,对绝大多数原始民族来说,四方中最先产生的方位概念应该是东和西。

东方是太阳的诞生地,是给人们送来光明和温暖的地方,是给大地带来春天和生机的地方。因此,他们对东方怀有深深的敬意。

春从东来、春由东生。古代社会每当春天来临的时候,要举行隆重的迎春典礼,这典礼要在东郊举行。《吕氏春秋.孟春纪》:“立春之日,天子亲率三公九卿诸侯大夫迎春于东郊。”

东方主生,属阳,所以东和男子就有了联系。“东方千骑”形容夫婿的显赫。汉乐府《陌上桑》“东方千余骑,夫婿居上头。”后以“东方骑”指女子的贵婿。

东既主生,生为人们所向往,所以东西相对时往往以东为佳,以西为劣。拿牛郎织女位置的演变来说。牛郎织女的神话发端于天上的牵牛星和织女星,牵牛星在银河东,织女星在银河西。然而神话中却说:“天河之东有织女,天帝之女也,年年机杼劳役,织成云锦天衣。天帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎”。织女为天帝之女,尊贵,故居于东;牛郎是寒门少年,卑贱,故居于西。

汉语中当几个词并列时,许多情况下其排列顺序不是任意的,一般是按由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词的排列也遵循着这一规律。成语中“东”“西”对举时也都是先东后西,如“东倒西歪、东鳞西爪、东张西望、声东击西”等。

尊崇东方的心理使得人们在述说事物不确定或无须明确的方位时喜欢说成东。如《孔雀东南飞》:“东家有贤女,自名秦罗敷。”。

“东篱”“东轩”“东园”之类的说法古籍中也时有所见。李清照《醉花阴》:“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。”篱笆不一定都在东面,只是诗人们乐于说东而已。

二、北

人们在日常生活中可以观察到山的南坡,草木茂盛,一片葱茏,而北坡往往草木稀疏,甚至寸草不生,显得阴冷荒凉。

南主生,北主死,所以北方是死亡之所。“南”“北”对举时美好的事物属南,不好的现象归北。陶渊明《咏贫士》“南圃无遗秀,枯条盈北园”。苏轼《三月二十九》“南岭过云开紫翠,北江飞雨送凄凉。”

两军打仗,输了的一方是“败北”;运动场上比赛,负方也是“败北”,这“败北”之“北”,并不等于东南西北方位的北。

“北”字古文字字形很像两个人背靠背之形,一个向左,一个向右,这个“北”字即古之“背”字。“北”被假借为表示方位之“北方”义以后,就另造了“背”字。

北既为背,“败北”就可以理解了。当两军相接时,是正面相向的,激战之后,败方撤退,转身逃跑,就成了背向敌方,这就是“败北”了。胜方朝着败军背后衔尾穷追,这就是“追亡逐北”,逐其背也。北即背,“败北”就是背敌而逃,逃的方向不管是东、是南、是西,都叫“败北”。

1.下列关于“东”的文化内涵的表述,不正确的一项是

A.“东”应该是大多数原始民族最先产生的方位概念,因为太阳每天从同一方向升起,又从另外同一方向落下。

B.“东方”给人们温暖,给大地带来生机,古人对东方怀有深深的敬意,“立春之日,天子亲率三公九卿诸侯大夫迎春于东郊。”就是佐证。

C.“东方”主生,属阳,所以东和男子就有了联系,后以“东方骑”指女子的贵婿。

D.“东”在有些地方表示不确定或无须明确的方位,这是因为尊崇东方的心理,“东家有贤女,自名秦罗敷。”中的“东”就是如此。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.山的北坡往往草木稀疏,甚至寸草不生,阴冷荒凉,“南”“北”对举时美好的事物属南,“南圃无遗秀,枯条盈北园”就是如此。

B.“北”字即古之“背”字,最先是没有“背”字的,“北”被假借为表示方位之“北方”义以后,才造出“背”字。

C.胜方朝着败军背后衔尾穷追,这就是“追亡逐北”,逐其背也。北即背,败北,是向北方逃跑,因为北方是死亡之所。

D.“败北”

就是向背向敌方的方向逃走,当两军相接时,是正面相向的,激战之后,败方撤退,转身逃跑,就成了背向敌方。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.牵牛星、织女星实际位置和神话中的位置不一样,是“东”“西”二词的传统文化蕴涵的差异造成的。

B.汉语中当几个词并列时,顺序是要遵循一定规律的,是按由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词也不例外。

C.“东倒西歪、东鳞西爪、东张西望、声东击西”等成语中都是先东后西,这种现象和人们奉“东”为尊的心理有关。

D.苏轼《三月二十九》:“南岭过云开紫翠,北江飞雨送凄凉。”中把南方写的很美好,北方写的凄凉,可以看到方位词的文化内涵的影子。

1.D

【解析】A项中“萧”读“xiāo”;B项中“妨”读“fánɡ”;C项中“泊”读“bó”。

2.B

【解析】A项,躁—燥;C项,郎—朗;D项,辨—辩。

3.C

【解析】“侧目而视”形容心中畏惧,不敢正视。用在句中不当,应改为“刮目相看”。

4.A

【解析】B项“部分地区”有歧义,可理解为江苏和浙江这两省各自的“部分地区”,也可理解为“浙江的部分地区”。C项句子成分残缺,缺少主语。“由于”和“导致了”两词可删去其中一个。D项“发展和重视”语序颠倒,应为“重视和发展”。

5.B

【解析】:“启示”,启发指示,使有所领悟;“启发”,阐明事例,引起对方联想而有所领悟;“钟爱”比“喜爱”程度更深;“奥秘”,奥妙神秘;“奥妙”,(道理、内容)深奥微妙。

思路导引:要从词义的轻重上来辨析词语,如“震动”指一般的摆动或摇动。而“震荡”是持续的、轻微的摆动或摇动。也可以是程度、高低不同的辨析。

6.B

【解析】横线上所填的句子分为三个层次:第一个层次是④⑤,其中④讲的是“战略”,⑤讲的是“措施”。第二个层次是③⑥,讲的是产量,其中⑥是对③的具体说明。第三个层次是①②,讲的是“意义”,其中①讲的是对中国的意义,②讲的是对世界的意义。这样,六句话就形成了“采取战略措施——促使产量提高——产生巨大意义”三个鲜明的层次。据此,横线上的六句话应排列为④⑤③⑥①②,该题的正确答案应为B项。

1.A

【解析】本题的题干要求是“关于‘东’的文化内涵”。选项A只是说大多数原始民族最先产生四方中“东”“西”这一方位概念,和“东”的文化内涵无关,属于答非所问。

2.C

【解析】选项C对应的原文“‘败北’之‘北’,并不等于东西南北方位的北”,选项中“向北方逃跑”曲解文意;另外“北方是死亡之所”,和“向北逃跑”也没有必然的因果关系,属于强拉因果。

3.B

【解析】选项B对应的原文“汉语中当几个词并列时,许多情况下其排列顺序不是任意的,一般是由尊到卑、由主到次、由大到小的次序排列的,方位词的排列也遵循着这一规律”,选项中丢掉了“许多情况下”“一般”,混淆范围。

1.判断下列句子中加线词语运用得正误,在括号中打上“√”或“×”,并说明理由。

(1)美国在超音速武器的研究方面全球领先,然而其他一些国家也不落于言筌。(

)

(2)不过她饰演的安安仍然被许多粉丝喜爱,而一个独立、可爱、美丽的白领姑娘,也已经是她熟能生巧的角色。(

)

(3)羽绒服价格太贵了,我们会向客人推荐‘假羽绒’,原材料是棉布,保暧性能相去无几,价格更有优势。”一家温州企业的客户经理说。(

)

2.找出下列句子的错误之处并修改。

(1)要说明“木”它何以会有这个特征,就必须不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。

病因:____________________________________

请修改:____________________________________

(2)“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,就几乎是一字千金。

病因:____________________________________

请修改:____________________________________

1.(1)×(理由:)“不落于言筌”指不在语言运用上留下用工的痕迹。语境中指其他一些国家也不甘落后的意思,理解句意错误。

(2)×(理由:)“熟能生巧”的意思是熟练了就能产生巧办法,或找出窍门,与语境不符。

(3)√(理由:)“相去无几”指二者距离不远或差别不大,适合语境。

2.(1)(病因:)重复赘余。“必须”与“不能不”只能保留一个。

(请修改:)要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。

(2)(病因:)成分残缺,缺少主语。无论是“相去无几”还是“一字千金”,都是指它们之间的差别,所以应该为“概念上的差别”或“这里的差别”。

(请修改:)“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

1.诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外的滋味。从课文看,“木”与“树”的意味有什么异同?

按照字面的解释,“木”就是“树”,是木本植物的统称。这在概念上是一致的。但“木”作为“树”的概念的同时,却具有一般“木头”“木料”“木板”等的影子,会让人更多地想起了树干,把“叶”排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这样,“木”也就给人以落叶之感。而“树”呢,它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都能给人以密密层层浓阴的联想。所以在意味上,“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

2.阅读全文请思考:作者是如何论述我国古代诗歌中很少用“树叶”而多用“木叶”这一问题的?

段落

论述

第1段

开篇用屈原《九歌》中的诗句引出话题,“木叶”成了"诗人们笔下钟爱的形象

第2、3段

作者从两个方面分析了诗人们喜用“木叶”的原因。一是用“木叶”比用“树叶”来得“洗练”,二是用木叶或树叶或落叶虽是一字之差,但差一点就会差得很多

第4、5、6段

从木叶的形象艺术特征方面,深入地探究了古代诗人们喜欢用“木”字的根本原因

3.课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织结合起来,就成为丰富多彩一言难尽的言说。文中说到的“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”有怎样不同的意味

“树叶”“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的,都给人枝繁叶茂、浓阴匝地的感觉。因此,“树叶”可简化为“叶”。

而“木叶”,“木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象之间是不一致的。因此,“木”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息,甚至还让人仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊。所以,“木叶”是属于风而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不是属于沉沉的阴天,一个典型的清秋的性格。“木叶”是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

“落木”与“落叶”的不同:以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

4.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为“说‘木叶’”,文章选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗探意蕴,先排除古诗人考虑文字洗练的因素;再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素;最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合读者的阅读心理。“说‘木叶’”的拟题应该是本文的一个亮点。

1.下列词语中画线的字,注音全都正确的一项是

A.褒奖(bāo)

漂泊(pō)

袅袅(niǎo)

不落言筌(quán)

B.亭皋(ɡāo)

招徕(lài)

橘颂(jú)

心有余悸(jì)

C.窸窣(sū)

迢远(tiáo)

征戍(shù)

蛊惑人心(ɡǔ)

D.寒砧(zhēn)

桅杆(wěi)

疏朗(shū)

灼灼其华(zhuó)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是

A.歉收

照相

计日成功

桃李不言,下自成蹊

B.奖掖

起迄

众口铄金

身在江湖,心驰魏阙

C.诟骂

凋敝

斐声文坛

言者无罪,闻者足诫

D.雾霾

蛰伏

茕茕孑立

失之东隅,收之桑榆

3.选择恰当的词语,填在下面语句中的横线处。

①许多为人________(传诵/传颂)的诗篇正是从这里得到了启发。

②诗人们似乎都不再考虑文字________(凝练/洗练)的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句。

③此后的诗人们,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是_______(偶然/偶尔)的了。

④它在不知不觉之中影响着我们;它之________(赋予/富于)感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

⑤“木叶”所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个______(典范/典型)的清秋的性格。

4.下列各句中,加线的词语运用正确的一项是

A.今年一季度我国旅游接待总人数同比增长12.7%,总收入同比增长19.9%,增长数据令人侧目,显示出我国旅游业良好的发展势头。

B.论文抄袭的事件在学术圈外的领域也频频发生,这就不能不发人深思;不管哪行哪业,动辄将论文作为职称晋级、业绩考核的敲门砖,是否完全合适?

C.仕途失意的孟浩然在山水田园景色的描写中寄托自己的性情,在昔日庞德公的栖隐地,感受着晨钟暮鼓的幽静和寂寥。

D.这场价格大战不会是精彩的战斗,无论是叫战的京东还是应战的苏宁、国美,还有旁边鼎力相助的当当,都基本上在虚张声势,因为价格战除了带来虚热的数字以外,并没有给行业发展带来理性。

5.下列各句中标点符号使用恰当的一句是

A.如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱”。陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山”。

B.至于王褒《渡河北》的名句:“秋风吹木叶,还似洞庭波。”则其受的影响更是显然了。

C.古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了万应锭了。

D.它不同于:“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。(曹植《美女篇》)”中的落叶,因为那是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

6.下列句子中,没有语病的一句是

A.目前在我国学术制度还不健全的情况下,学界应该倡导对学术敬畏,我们虽然无力改变这种大环境,但可以营造一个敬畏学术的小环境。

B.有关调查显示,中国人幸福感持续下降的主要原因是爱攀比、缺信念、不善于发现阳光面、不互信等心理因素造成的。

C.近期,全国各地频发骗取客户密码、实施网银盗窃案件。网络金融安全遭到破坏,一时间高度引发广大网民的关注。

D.现代医学认为,红薯除了含有一定的钙质,还含有大量的钾和镁,这些物质可以维持人体的离子平衡,减缓因年龄增长而造成的骨钙流失。

7.依次填入下面文段横线上的内容,最正确的一项是

今年清明刚过,这好雨就来了。 一群孩子还在这霏霏细雨中玩着篮球,他们似乎并没发觉;即使发觉了,恐怕也会是“斜风细雨不须归”吧。

①你再看看地面吧!一点点颜色变浓,而后渐渐有了小水泊,那若蜻蜓点水的纹圈不就是春雨的杰作吗

②杜甫在《春夜喜雨》里说春雨“润物细无声”,今年这雨除了无声,还隐匿了行迹。

③你看看黝黑的门洞吧!那细若蛛丝的不就是春雨吗

④你再看看笼于烟雨蒙蒙中的远山吧,那不是披了轻纱的少女的胴体吗

⑤行于这雨中,你只觉得天潮潮、地湿湿,脸颊莫名凉爽,而你却发觉不了它。

A.⑤③④①②

B.③①④②⑤

C.②⑤③①④

D.⑤②③④①

8.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

阅读下面的文字,完成后面题目。

“爷”的变迁

“爷”自古就是口语中流行的字眼。在书面语言中其最初的意思是“父亲”,但在以后的口语中它更多地意指“祖父”。据清人赵翼考证,自唐朝始,从“爷”中引申出了尊人之称的意思,以后这一尊称的应用越来越广。王爷、老爷、少爷、驸马爷——有地位的男性最先被戴上“爷”的冠冕。继之,宗教和神话中的神祇也被奉之为“爷”:佛爷、龙王爷、土地爷、财神爷、灶王爷。原本指父亲和祖父的“爷”还被人借用到客气的称呼上。走进老北京的澡堂子,你会听到跑堂的殷勤地招呼:“爷儿们,里头请。”“爷儿们”是市井社会中对陌生男子最流行的客气称谓。下层社会中男性间发生冲突时,常有人拍着胸脯以“大爷”自称,借此拔高以显示高人一筹的气派。江湖好汉间更流行着这样的豪言壮语:“此处不留爷,自有留爷处。”“爷”真有点顶天立地的派头。在上世纪三四十年代特定的历史时期中,这句俗话后面又被添补了两句:“处处不留爷,爷去当八路。”在当时“爷”与“八路”都给人以“好汉”“桀骜不驯”之感。然而恰恰在革命胜利之后,“爷”逐渐从语言和社会中消失了。

1949年以后,首先是平等的价值观扫荡掉了富贵者的尊严,“老爷”“王爷”“少爷”通通从语言中被铲除。接着,无神论破迷信的活动赶走了“龙王爷”“财神爷”“土地爷”“灶王爷”。其后发展起来的社会灭绝了“大爷”的存在基础。它要求每个人成为社会里的“普通一员”,作“螺丝钉”,反对个人英雄主义,自然不能容忍有无数自命“大爷”的人存在。平等价值观扫除了社会地位上的“爷”,无神论思想扫除了信仰王国的“爷”,工具价值观又扫除了人格中的“爷”。一个几乎无“爷”的社会来到了。

三十年河东,三十年河西。自20世纪70年代末始,在社会语言中“爷”又复活了。在当时一些新起的“爷”中,最红的两个角色是“倒爷”和“侃爷”。老子说“道可道,非常道”。一种社会现象已经在社会语言中凝固成了一个专用名称时,这一现象必然是颇不一般了。“倒爷”和“侃爷”的称呼几乎风靡全国,也正与社会上“倒”和“侃”两大流行元素相一致。但“倒”与“侃”却并不相干,何以都挂钩于“爷”,其共性何在?显然,“倒爷”和“侃爷”中的“爷”都含有能干的意思,即不仅指常“倒”、常“侃”的人,更指“能倒”“能侃”的人。但对“能者”。不选择其他字眼,偏偏选中了“爷”,其意味是什么呢?社会语言往往不是有意识的选择,但在广泛的接受中却包含了某种赞同。笔者以为大众选择了这个字眼,是看中了其个性色彩。“倒爷”“侃爷”的兴起及这种称谓的出现说明着个性的复活。“倒爷”是敢作敢为的,自不待言,“侃爷”大多也是颇有棱角的。“侃爷”的称呼是在“倒爷”之后,带有对“倒爷”中“爷”字使用的效仿和发展。而“倒爷”的称呼又带有摆脱官办意识的味道。官方所称的“投机倒把者”,大众却在语言上宁愿选择一个玩世不恭、略带嬉笑、主流上属中性的词汇来称之。大众毕竟与“倒爷”共生在一个社会中,他们即使对“倒爷”有几分厌恶,却也知道“倒爷”存在的必然性,他们不使用“投机倒把者”的称呼说明了他们不想对这种角色大加讨伐。社会语言上“倒爷”对“投机倒把者”的取代显示了中国民众的平和、幽默和宽容。

(摘自2014年03月21日《光明日报》)

(1)下列各项中对“爷”的理解,不正确的一项是

A.“爷”自古就是口语中流行的字眼,在书面语言中其最初的意思是“父亲”,但它更多地意指“祖父”。

B.“爷”代表着一种社会地位,如王爷、老爷、少爷、驸马爷等男性被戴上“爷”的冠冕。

C.“爷”还代表一种信仰和尊敬,宗教和神话中的神祇被称为佛爷、龙王爷等就是这方面的体现。

D.“爷”,自20世纪70年代末始又包含了某种赞同的意思,如当时最红的两个角色是“倒爷”和“侃爷”。

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.“爷儿们”是市井社会中对陌生男子最流行的客气称谓,是原本指父亲和祖父的“爷”被人借用到客气的称呼上。

B.“处处不留爷,爷去当八路。”在当时“爷”给人以“好汉”“桀骜不驯”之感,有点顶天立地的派头。

C.革命胜利之后,“爷”逐渐从语言和社会中消失了,首先是平等的价值观扫荡“老爷”等,接着是无神论破迷信的活动赶走了“龙王爷”“财神爷”等。

D.社会语言上“倒爷”取代官方所称的“投机倒把者”,显示了中国民众的平和、幽默和宽容,也反映了民众对官方的质疑。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.下层社会中男性间发生冲突时,常有人想拔高自己以“大爷”自称,但后来的社会灭绝了“大爷”的存在基础。这一称为也逐渐从语言和社会中消失了。

B.“倒爷”和“侃爷”的称呼风靡全国,与社会上“倒”和“侃”两大流行元素相一致。

C.“倒”与“侃”并不相干,但都挂钩于“爷”,原因之一是“爷”含有能干的意思,即不仅指常“倒”、常“侃”的人,更指“能倒”“能侃”的人。

D.大众与“倒爷”共生在一个社会中,知道“倒爷”存在的必然性,因而在语言上选择一个玩世不恭、略带嬉笑、主流上属中性的词汇来称之。

【2015年高考新课标II卷】阅读下面的文宇,完成1~3题。

艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题,20世纪解释学兴起,一个名为“接受美学”的美学分支应运而生,于是研究艺术品的接受成为艺术美学中的显学。

过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。而从接受美学的角度来看,这一完成并不说明创作已经终结,它只说明创作的第一阶段告一段落,接下来是读者或观众、听众的再创作。由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义。也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。

艺术文本即作品对于接受者来说具有什么意义呢?接受美学的创始人、德国的伊瑟尔说艺术文本是一个“召唤结构”,因为文本有“空白”“空缺”“否定”三个要素。所谓“空白”是说它有一些东西没有表达出来,作者有意不写或不明写,要接受者用自己的生活经验与想象去补充;所谓“空缺”,是语言结构造成的各个图像间的空白。接受者在阅读文本时要把一个个句子表现的图像片断连接起来,整合成一个有机的图像系统;所谓“否定”指文本对接受者生活的现实具有否定的功能,它能引导接受者对现实进行反思和批判。由此可见,文本的召唤性需要接受者呼应和配合,完成艺术品的第二次创作,正如中国古典美学中的含蓄与简洁,其有限的文字常常引发出读者脑海中的丰富意象。

接受者作为主体,他对文本的接受不是被动的,海德格尔提出“前理解”,即理解前的心理文化结构,这种结构影响着理解。理解不可能是文本意义的重现,而只能是文本与前理解”的统一。这样,文本与接受仍呈现出一种相互作用的关系:一方面文本在相当度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢;另一方面,文本不可能将接受者完全制约住、规范住,接受者必然会按照自己的方式去理解作品,于是不可避免地就会出现误读或创造。从某种意义上说,理解就是误读,创造也是误读,不要希望所有的接受者都持同样的理解,也不要希望所有的理解都与艺术家的本旨一致,那样并不意味着艺术作品的成功。

文本一经产生就成为历史,它所表达的思想感情、所反映的生活,都只能是过去的,而理解总是现在进行时。当我们接受历史上的艺术作品时,我们当然可以设身处地想象古人的生活,体验古人的思想感情,但我们毕竟是现代人,只能按照我们现在的心理文化结构去理解古人。当然,任何理解都只能是个体的理解,但个体毕竟是与群体相通的,所以个体的理解中也有普遍性。理解作为现实的行为具有通向实践的品格,艺术品正是通过理解走向现实,并在生活中发挥作用的,不是别的,正是理解擦亮了艺术品的生命之光。

(摘编自陈望衡《艺术是什么》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A.在过去,艺术品的接受并不属于美学的研究范围,而当接受美学诞生以后,关于艺术品的接受的研究就成为艺术美学中的一门显学。

B.在接受美学诞生以前,人们一般的认识是:整个创作过程就是艺术家的审美经验不断结晶的过程,艺术品一旦形成,创作也就大功告成。

C.接受美学认为,艺术品在艺术家手中产生出来,这只是艺术创作的第一阶段,读者、观众、听众对艺术品的接受是艺术创作的继续。

D.通过读者、观众和听众的接受,艺术作品的价值才从一种可能的存在转化为现实的存在,从这个意义上说,接受也属于艺术创作的一部分。

2.下列理解和分析不符合原文意思的一项是

A.文本之所以是一个“召唤结构”一个原因就是它有一些内容有意不写或不明写,需要接受者用自己的生活经验与想象去补充。

B.文本的“否定”要素具有对接受者所生活的现实加以否定的功能,这种功能是通过接受者接受文本并对现实进行反思和批判而实现的。

C.“前理解”是接受者在理解文本以前的心理文化结构,由于接受者对文本的接受不是被动的,所以这种结构会影响接受者对文本的理解。

D.作品被艺术家创作出来以后就成为历史,作品是通过接受者的理解而存活于现实,并发挥作用的,从这个意义上说,作品的生命力存在于理解之中。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.中国古典美学中强调的含蓄和简洁可以说是艺术作品召唤性的体现,含蓄的美在于从有限中表现无限,简洁的美在于以少胜多,以简驭繁。

B.理解就是误读,创造也是误读,理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性,正如《西厢记》之于《莺莺传》、《金瓶梅》之于《水浒传》。

C.文本在一定程度上规定了接受者理解的范围和方向,所以即使我们今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。

D.作为接受者的个体毕竟生活在群体之中.其思维和观念与群体是相通的,因此接受者们对于同一文本的理解即使千姿百态,也不可能完全没有同一性。

1.C

【解析】A项,“漂泊”中“泊”应读“bó”;B项,“招徕”中“徕”应读“lái”;D项,“桅杆”中“桅”应读“wéi”。

2.D

【解析】A项“计日成功”中“成”改为“程”;B项“迄”改为“讫”;C项“斐”改为“蜚”,“诫”改为“戒”。

3.①传诵

②洗练

③偶然

④富于

⑤典型

4.B

【解析】B项“敲门砖”,敲门的砖石。比喻借以谋取名利的工具,目的一旦达到就被抛弃。A项“侧目”,指不敢从正面看,斜着眼睛看,形容畏惧而又愤恨。C项“晨钟暮鼓”,指寺庙中早晚报时的钟鼓声。比喻可以使人警觉醒悟的话,也形容时光的流逝。D项“鼎力相助”,大力相助,指别人对自己的大力帮助,敬辞,一般用于请人帮助时的客气话。

5.B

【解析】本题考查正确使用标点符号的能力。A项应将两处下引号放到句号的后面;C项第二处的问号改用分号;“万应锭”应加引号;D项将冒号去掉,将后引号放到“(曹植《美女篇》)”的前面,并去掉“翩翩”后的句号。

6.D

【解析】A项,成分残缺,缺少宾语中心语,应为“倡导……的精神”。B项,句式杂糅。“主要原因是……”与“是……造成的”句式杂糅。C项,语序不当,“高度”应放在“关注”之前。

7.C

【解析】“隐匿了行迹”后面有“发觉不了它”,可见⑤接②,先说难以发现,再说仔细看就能发现,可见②⑤放前面。后三句,由“看看”到“再看看”,可见③在最前面;考虑到由近及远,可判断①在④之前。故选C。

8.D

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义。D项,作者写本文时并未想到它被收入课本,也不是专为中学生写的。

1.A

【解析】选项A对应的原文“但在以后的口语中它更多的意指‘祖父’”,选项丢掉了“口语”,混淆范围。

2.D

【解析】选项D对应的原文“而‘倒爷’的称呼又带有摆脱官办意识的味道”,选项换为“民众对官方的质疑”,偷换概念。

3.B

【解析】选项B对应的原文“‘倒爷’和‘侃爷’的称呼几乎风靡全国”,选项中少了“几乎”,混淆逻辑范围。

1.A

【解析】A项曲解文意,文本第一段说的是“艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题”,“不重要”不意味着它“不属于美学的研究范围”。B项在文本第二段,第一句话“过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。”这里的“过去”指代的就是上一段中说到的“在接受美学诞生以前”,“通常”对应选项的“一般”。C项在文本的第二段,重点要分析的是“读者、观众、听众对艺术品的接受是艺术创作的继续”这句,文本第二段原文说“接下来是读者或观众、听众的再创作。”表述虽不同,意思是一样的。D项在原文第二段,原文说“由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义,也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。”与转述的选项没有出入。

2.C

【解析】C项强加因果或因果倒置,C项在文本的第四段的开头,原文并没有表因果的词语。关系应为“理解前的心理文化结构”——“这种结构影响着理解”——“他对文本的接受不是被动的”。A项在文本第三段,“德国的伊瑟尔说文本是一个‘召唤结构’,因为文本有‘空白’、‘空缺’、‘否定’三个要素”,选项A就是将这句加以转述,谈及了其中的一个原因“空白”,“空白”又用后年的解释“所谓‘空白’是说它有一些东西没有表达出来,作者有意不写或不明写,要接受者用自己的生活经验与想象去补充”来替代。B项“否定”是文本具有的要素,它能引导接受者对现实进行反思和批判。D项在文本的最后一段,原文第一句说“文本一经产生就成为历史”对应选项“作品被艺术家创作出来以后就成为历史”,原文中“艺术品正是通过理解走向现实,并在生活中发挥作用的”这句对应选项“作品是通过接受者的理解而存活于现实,并发挥作用的”,原文“不是别的,正是理解擦亮了艺术品的生命”这句对应选项“从这个意义上说,作品的生命力存在于理解之中。”

3.B

【解析】B项丢掉了基本前提“从某种意义上说”,使“理解就是误读,创造也是误读”变得绝对化,同时B项无中生有,原文并没有说“理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性”。A项对应文本第三段,文本得出结论“由此可见,文本的召唤性需要接受者呼应和配合,完成艺术品的第二次创作”,在举例说明该结论,因此中国古典美学中的含蓄与简洁就体现了艺术作品召唤性。C项对应文本第四段,第四段分析“文本与接受就呈现出一种相互作用的关系”,其中一方面就是“在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向”,所以“即使今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。”D项在文本第五段,原文说“任何理解都只能是个体的理解,但个体毕竟是与群体相通的,所以个体的理解中也有普遍性”,也就是D项中说的“同一性”。

1.钱钟书,字

,号

,曾用笔名

。著作有散文集《

》,短篇小说集《

》,长篇小说《

》。学术著作《

》是一部具有开创性的中西比较诗论。

2.给下列加线字注音

笼统(

)

精髓(

)

梵文(

)

轻鸢(

)

蹙颦(

)

撩人(

)

慨叹(

)

饶恕(

)

叫嚣(

)

3.根据拼音写汉字

一cù(

)而就

逻ji(

)

单bó(

)

hǎ(

)巴狗

遥思远chàng(

)

shùo(

)见不xiān(

)

不liǎo(

)

liǎo(

)之

4.解释下面成语。

(1)一蹴而至:

(2)轻鸢剪掠:

(3)穷边涯际:

(4)吞言咽理:

(5)拔木转石:

1.默存

槐聚

中书君

《人 兽 鬼》

《围城》

《谈艺录》

2.lónɡ

suǐ

fàn

yuān

cù

pín

liáo

kǎi

shù

xiāo

3.蹴

辑

薄

哈

怅

数

鲜

了

了

4.解释下面成语

。

(1)一蹴而至:一下子就达到某种程度。

(2)轻鸢剪掠:像轻盈的老鹰掠过天空。文中指中国诗跟西洋诗相比显得简短轻灵。

(3)穷边涯际:文中指语言文字的边际、深处。穷,尽头。

(4)吞言咽理:文中形容受感动而说不出话语和道理的情形。咽,吞咽。

(5)拔木转石:使树木连根拔起,使大石头转动,形容威力大。

1.课文第1段中,“他不能对整个本国诗尽职”这一句是什么意思?

联系上下文可以看出,“他不能对整个本国诗尽职”是对只读中国诗的人而言的。只读中国诗的人,不能站在比较文学的立场上,对中外诗歌进行比较,从而在比较中认识中国诗不同于外国诗的地方,即中国诗的特点。他只能就中国讨论中国诗,不能“超以象外,得其环中”,用居高临远的观点看待中国诗,因此难免“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这就是“不能对整个本国诗尽职”。

2.品味下列句子丰富深刻的含意。

①中国诗是早熟的。早熟的代价是早衰。

②可是,假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子。

③人生不过是家居,出门,回家。

①句话借助对比,从诗歌发展的角度,简要地说明了中国诗的艺术性和由此产生的负面影响。

②作者说“诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要”,也就是说形式是内容的产物,适合内容的需要。

③这句话蕴含着丰富的哲理,人的思想、情感、理智、意志等可以有所放纵、驰骋,但最终还是有所回归,寻找定所。

3.课文用了许多精妙的比喻,显示出作者特有的幽默和睿智。说说下面这些比喻的含意和表达作用。最后总结一下本文妙用比喻的写作特点。

比喻句

含意和作用

比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙

“樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者”所从事的事情是微雕,比喻中国诗人创作的诗歌之精练简短;而用生活中的看东西“要看得远些,每把眉眼颦蹙”来比喻中国诗的精练微妙更是逼真,将抽象的东西具体化了

仿佛病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象

比喻我们一切情感、理智和意志上的追求或企图不过是灵魂上对本国文化的依恋

西洋读者也觉得中国诗笔力轻淡,词气安和。我们也有厚重的诗,给情感、思恋和典故压得腰弯背断

“压得腰弯背断”是一种生活中的具体形象,这里用来比喻思想内容上的“厚重”,化抽象为具体,便于读者更好理解

中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明

用这种似反实正的说法,说明中国诗高度发展的特点

特点:课文大量运用比喻手法,语言轻松、幽默,似随口而出,但生趣盎然。看似随意实则深刻,看似轻淡实则味厚。有的来自生活,通俗易懂,用来比喻抽象的道理,让人读后有豁然开朗之感。

4.仔细阅读课文,试分析下面两句话证明了什么观点,又对说明观点起到了什么作用。

句子

方法

证明的观点

作用

譬如中国绘画里,客观写真的技术还未发达,而早已有“印象派”“后印象派”那种“纯粹画”的作风;中国的逻辑极为简陋,而辩证法的周到,足使黑格尔羡妒

类比论证

证明中国诗是早熟的,中国诗一蹴而至崇高的境界

用读者熟悉的事物类比,使抽象的道理具体化,增强了说服力

又如下面两节诗是公认为洋溢着……口吻情景和陶渊明、李太白相似得令人惊讶

比较论证

中国诗跟西洋诗在内容上无甚差异

通过比较使观点阐述得更清楚

5.这篇文化随笔,处处显露着钱钟书先生语言的丰富、幽默与机警,从本文可以看出,他在语言运用上具有哪些特点?

①化繁为简,深入浅出。作者在论述中不是生硬地提出几条干巴巴的理论,而是举出诗歌以及图画、音乐、故事、传说、寓言等具体的例子,用大量的丰富生动的比喻,来说明一些道理。读者在接受这些具体例子、形象比喻的同时,自然而然地接受了作者的观点。

②旁征博引,居高临下。作者站在历史和文化的高度,自由地驾驭着古今中外的一切文史资料。他引用的多个国家的资料,涉及的范围包括文学、哲学、历史学、艺术等。这样的文章,以丰富的知识取胜。

③诙谐幽默,妙趣横生。课文以说理为主,但它的说理,不同于议论文,往往是艺术杂谈似的谈笑风生,中间充满了幽默风趣,读者会一边阅读一边忍俊不禁。

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是

A.精髓(suǐ)

纯粹(cuì)

譬如(pì)

数见不鲜(shù)

B.停泊(bó)

撩人(liáo)

羡妒(dù)

鲜为人知(xiān)

C.槛外(jiàn)

饶恕(ráo)

涕泪(dì)

一蹴而就(cù)

D.叫嚣(xiāo)

犬吠(fèi)

颦蹙(cù)

轻鸢剪掠(yuān)

2.下列词语中,没有错别字的一项是

A.篇幅

押韵

一傅众咻

居高临远

B.寥落

辩别

词气安和

流毒无穷

C.静默

亵渎

吞言咽礼

拔木转石

D.腐化

震憾

迥乎不同

空中楼阁

3.下列加点成语使用正确的一项是

A.钱钟书是一位学贯中西、通晓古今的学者,在学术研究领域,每每发表让人印象深刻的一孔之见。

B.想象是一双美丽的翅膀,音乐无形,却能使人回肠荡气;话语无色,却能给人姹紫嫣红的风光。

C.如果中国经济变成了如某些国家的零增长,或极低增长,任何“均富”思想都会变成海市蜃楼,和谐更无从谈起。

D.语感是对艺术美的一种敏锐的感受力,有了语感并不意味着诗歌阅读都可以事半功倍,一挥而就。

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.钱钟书对一些向他请教的青年人都是循循善诱,问一答十,把他们的问题和思考引向深处。他不仅在为人和言行上,而且在学问上为后辈学子树立了楷模。

B.未来的教育不仅要更加尊重人自身价值的实现,而且未来的医疗事业也会更加重视人自身权益的保障、维护。

C.湖南卫视总能在娱乐节目中引导潮流,从几年前的“超女”“快男”到而今的“我是歌手”,收视率一路飙升,具有很强的观赏性和娱乐性。

D.根据《福布斯》杂志公布的世界上最贵的单瓶酒名单,各重要品种单瓶酒的史上最高价都没有超过这瓶1958年的中国茅台。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

文学创作的灵感会带来突然之间的发现、突破和超越。 , 。 。 , 。当然,它不一定在你规定的时间和地点到来。

①在你找它时,它一定也在找你

②是对一切生命创造的发端与启动

③它是上天的赐予,是上天对艺术家的心灵之吻

④正如无上的爱总是属于对它苦苦追求的人们

⑤那么,人们只有束手等待它的降临吗 当然不是

A.③②①⑤④

B.③②⑤④①

C.①⑤④②③

D.①④⑤③②

6.《谈中国诗》一文中用了大量的比喻,使文章语言生动、形象,并且意蕴丰厚。请仿照下面的句子,运用比喻等修辞手法,再仿造两组句子。

生命是一支箭,你必须知道瞄准什么目标和怎样运弓,这样才能把弓拉满,把箭射出去;

_________________________________________________________;

_________________________________________________________。

7.请根据下面的介绍,按要求给《美学新论》一书写两则广告语。

最近,某出版社再版了蒋孔阳先生的《美学新论》一书。谈到美学,人们通常会觉得这是一门高深难懂的学问。的确,现在的许多美学著作,大都是从西方引进的,阅读这些书需要一定的哲学功底。不过也有一些名家能深入浅出,把高深的美学道理明明白白地介绍给普通读者。《美学新论》就是这样一本雅俗共赏的美学佳作。

(1)用设问句:___________________________________________________

(2)用比喻句:___________________________________________________

阅读下面的文字,完成后面题目。

贵国爱伦 坡主张诗的篇幅愈短愈妙,“长诗”这个名称压根儿是自相矛盾,最长的诗不能需要半点钟以上的阅读。他不懂中文,太可惜了。中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。比了西洋的中篇诗,中国长诗也只是声韵里的轻鸢剪掠。当然,一篇诗里不许一字两次押韵的禁律限制了中国诗的篇幅。可是,假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子;诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要。比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。外国的短诗贵乎尖刻斩截。中国诗人要使你从“易尽”里望见了“无垠”。