人教版地理必修2同步教学课件:本章整合提升6人类与地理环境的协调发展

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修2同步教学课件:本章整合提升6人类与地理环境的协调发展 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-12-19 19:55:26 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。人类与地理环境的协调发展第六章本章整合提升第六章

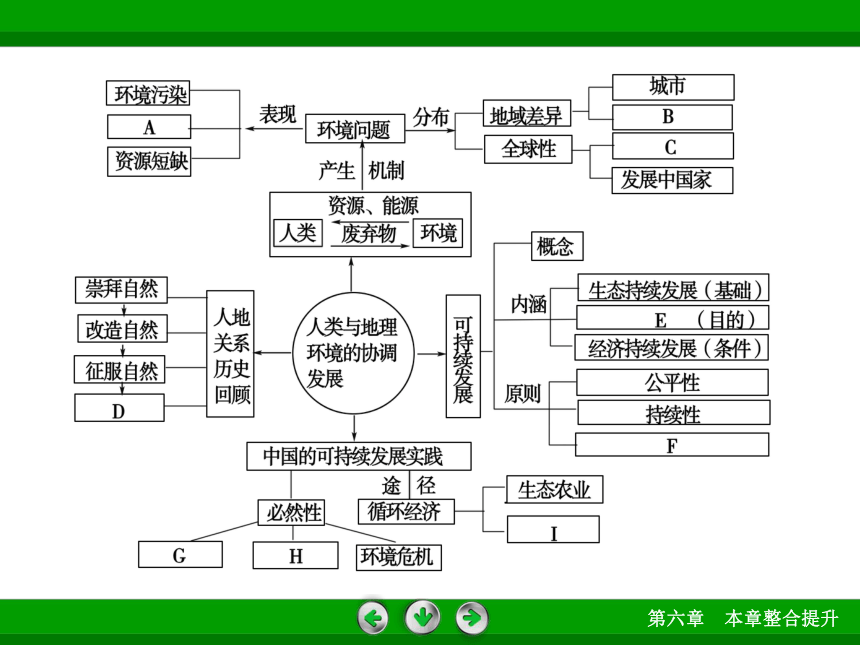

答案速填

A:________ B:________ C:________ D:________ E:________ F:________ G:________ H:________ I:________

【答案】 生态破坏 乡村 发达国家 谋求协调 社会持续发展 共同性 人口压力 资源短缺 清洁生产一、区分环境污染和生态破坏的方法

环境污染是指由于环境中的有害物质含量增加,破坏了自然环境组成要素原有的物质成分和结构,导致环境各要素及整个环境系统的自净能力降低或丧失,并发生严重的质量退化,从而使其中的有害物质对人类健康造成危害。

生态破坏是指由于自然环境系统某一组成部分的功能遭到破坏以及环境污染的影响,导致系统本身按正常规律运动的能力(即自我平衡能力或自我调节能力)降低,异常变化增多,整个环境系统的发展呈现出越来越不利于人类生产、生活甚至生存的趋势。

环境污染可能是造成生态破坏的原因,但生态破坏不可能引起环境污染。二、区分可持续发展的三个原则的方法

(1)公平性原则

公平性原则的核心内容有二:①“共享资源和环境”,从时间和空间两个尺度剖析,包括同代人之间、当代人与后代人(代际)之间、人与生物群落之间、地区与地区之间、部门与部门之间、国家与国家之间,其中任何一方对资源和环境的利用都不能处于绝对支配地位;②财富的分配也要公平合理。

(2)持续性原则

持续性原则指的是:①资源和环境的永续利用,离开资源的永续利用,便无从谈起可持续发展;②资源持续利用的前提是必须保持在资源和环境的承载力之内。(3)共同性原则

其核心内容为:①解决全球性的环境问题,要实现全球的整体协调,进行国际合作;②尊重各国的主权和利益,可制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

三、全球性环境问题的成因及表现

全球性环境问题是当前世界各国普遍面临的问题,具有广泛性和普遍性,需要世界各国共同合作才能解决。现列表归纳总结如下:1.环境污染。2.生态破坏。3.资源短缺。导学号267305031.该地的农业地域类型是( )

A.季风水田农业 B.乳畜业

C.大牧场放牧业 D.混合农业

2.该生产模式的农产品深受消费者青睐是因为( )

A.价格低廉 B.减耗保鲜

C.绿色优质 D.品种丰富

【答案】 1.D 2.C

【解析】 第1题,农业地域类型判断。该农场主要从事种植业和养畜业混合经营,为混合农业。D正确。第2题,图示农场经营中,沼液和鸡鸭粪便肥田,生产水稻,水稻进行鸡鸭养殖;猪粪进田,促进牧草生长,牧草、水稻饲养牛羊,生产过程没有化肥、农药、饲料添加剂的使用,农产品优质、绿色安全无公害,因此农场农产品深受市场青睐。马尔代夫是以旅游业为支柱产业的著名岛国。2014年12月4日,马累海水淡化厂设备损毁导致该岛淡水供应中断。应马尔代夫政府请求,中国政府及时向其提供了饮用水等物资和资金援助。右图是马尔代夫部分区域示意图。读图,回答3~4题。导学号267305043.大气降水是该国的淡水来源之一。图中所示区域降水类型多为( )

A.台风雨 B.地形雨

C.对流雨 D.锋面雨

4.该国面临的主要环境问题有( )

①水土流失 ②雾霾严重 ③珊瑚退化 ④海平面上升

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

【答案】 3.C 4.D

【解析】 第3题,考查了降水类型。根据图中信息分析,马尔代夫地处赤道附近,受赤道低气压带影响,常年盛行上升气流,因此多对流雨,选项C正确。第4题,考查环境问题。马尔代夫为赤道附近印度洋岛国,因此该国面临的主要环境问题是珊瑚退化和海平面上升,选项D正确。(2013·全国)赤潮是某些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常和水质恶化的现象。赤潮的出现和人类活动排放的污染物有关。据此完成5~7题。

5.引发赤潮的污染物主要为( )

A.重金属盐 B.氮、磷营养物

C.固体废弃物 D.泄漏的石油

6.赤潮暴发的海域一般( )

A.水温偏高、风力偏大 B.水温偏低、风力偏大

C.水温偏高、风力偏小 D.水温偏低、风力偏小导学号267305057.赤潮多发的海域位于( )

A.赤道附近 B.大洋中部

C.中、低纬近海 D.高纬近海

【答案】 5.B 6.C 7.C

【解析】 第5题,主要考查了赤潮产生的原因。赤潮是一种水体污染现象,主要是由于水体中的氮、磷等营养物质增多,导致浮游生物大量繁殖,水体缺氧形成水体污染,故B项正确。第6题,主要考查了赤潮发生的条件。水温高有利于赤潮生物生长,故B、D项错误;风力偏大有利于水体污染物的扩散,不易形成赤潮,故A项错误,C项正确。(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。

(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。

【答案】 (1)20世纪70年代(1976年),栖息地连成一片;到80年代后期(1987年),栖息地面积退缩,碎片化严重;90年代至21世纪初(2000年),栖息地面积有所增加,碎片化趋势减弱,分布范围有向北、向西扩展的趋势。(其他合理答案亦可)(2)大规模采伐森林(对植被破坏大),导致栖息地缩小;修建道路(国道、省道以及林区采伐道路),导致栖息地碎片化;人类干扰活动大幅减少(全面停止采伐天然林,108国道秦岭隧道通车等),植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地的恢复与扩展。

(3)合理规划;道路选线尽量避开野生动物栖息地;在经过野生动物栖息地时,建设野生动物穿越道路的生态廊道;修建道路时尽量减少对周边植被的破坏,修复因道路施工遭破坏的植被。【解析】 第(1)题,大熊猫栖息地范围的变化可由图示信息获得,从栖息地的面积、连续性、变化方向等方面进行描述,注意要分别描述不同时期的变化特点。第(2)题,材料说明不同时期的人类活动方式,对大熊猫栖息地产生了不同的影响,如20世纪70年代开始的采伐作业,造成大熊猫栖息地面积缩小,碎片化严重。第(3)题,根据对比不同时期人类活动方式对大熊猫栖息地的影响可知,人类在开发和建设时,应尽可能减少对野生动物的干扰,同时加强对植被的保护等。

答案速填

A:________ B:________ C:________ D:________ E:________ F:________ G:________ H:________ I:________

【答案】 生态破坏 乡村 发达国家 谋求协调 社会持续发展 共同性 人口压力 资源短缺 清洁生产一、区分环境污染和生态破坏的方法

环境污染是指由于环境中的有害物质含量增加,破坏了自然环境组成要素原有的物质成分和结构,导致环境各要素及整个环境系统的自净能力降低或丧失,并发生严重的质量退化,从而使其中的有害物质对人类健康造成危害。

生态破坏是指由于自然环境系统某一组成部分的功能遭到破坏以及环境污染的影响,导致系统本身按正常规律运动的能力(即自我平衡能力或自我调节能力)降低,异常变化增多,整个环境系统的发展呈现出越来越不利于人类生产、生活甚至生存的趋势。

环境污染可能是造成生态破坏的原因,但生态破坏不可能引起环境污染。二、区分可持续发展的三个原则的方法

(1)公平性原则

公平性原则的核心内容有二:①“共享资源和环境”,从时间和空间两个尺度剖析,包括同代人之间、当代人与后代人(代际)之间、人与生物群落之间、地区与地区之间、部门与部门之间、国家与国家之间,其中任何一方对资源和环境的利用都不能处于绝对支配地位;②财富的分配也要公平合理。

(2)持续性原则

持续性原则指的是:①资源和环境的永续利用,离开资源的永续利用,便无从谈起可持续发展;②资源持续利用的前提是必须保持在资源和环境的承载力之内。(3)共同性原则

其核心内容为:①解决全球性的环境问题,要实现全球的整体协调,进行国际合作;②尊重各国的主权和利益,可制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

三、全球性环境问题的成因及表现

全球性环境问题是当前世界各国普遍面临的问题,具有广泛性和普遍性,需要世界各国共同合作才能解决。现列表归纳总结如下:1.环境污染。2.生态破坏。3.资源短缺。导学号267305031.该地的农业地域类型是( )

A.季风水田农业 B.乳畜业

C.大牧场放牧业 D.混合农业

2.该生产模式的农产品深受消费者青睐是因为( )

A.价格低廉 B.减耗保鲜

C.绿色优质 D.品种丰富

【答案】 1.D 2.C

【解析】 第1题,农业地域类型判断。该农场主要从事种植业和养畜业混合经营,为混合农业。D正确。第2题,图示农场经营中,沼液和鸡鸭粪便肥田,生产水稻,水稻进行鸡鸭养殖;猪粪进田,促进牧草生长,牧草、水稻饲养牛羊,生产过程没有化肥、农药、饲料添加剂的使用,农产品优质、绿色安全无公害,因此农场农产品深受市场青睐。马尔代夫是以旅游业为支柱产业的著名岛国。2014年12月4日,马累海水淡化厂设备损毁导致该岛淡水供应中断。应马尔代夫政府请求,中国政府及时向其提供了饮用水等物资和资金援助。右图是马尔代夫部分区域示意图。读图,回答3~4题。导学号267305043.大气降水是该国的淡水来源之一。图中所示区域降水类型多为( )

A.台风雨 B.地形雨

C.对流雨 D.锋面雨

4.该国面临的主要环境问题有( )

①水土流失 ②雾霾严重 ③珊瑚退化 ④海平面上升

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

【答案】 3.C 4.D

【解析】 第3题,考查了降水类型。根据图中信息分析,马尔代夫地处赤道附近,受赤道低气压带影响,常年盛行上升气流,因此多对流雨,选项C正确。第4题,考查环境问题。马尔代夫为赤道附近印度洋岛国,因此该国面临的主要环境问题是珊瑚退化和海平面上升,选项D正确。(2013·全国)赤潮是某些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常和水质恶化的现象。赤潮的出现和人类活动排放的污染物有关。据此完成5~7题。

5.引发赤潮的污染物主要为( )

A.重金属盐 B.氮、磷营养物

C.固体废弃物 D.泄漏的石油

6.赤潮暴发的海域一般( )

A.水温偏高、风力偏大 B.水温偏低、风力偏大

C.水温偏高、风力偏小 D.水温偏低、风力偏小导学号267305057.赤潮多发的海域位于( )

A.赤道附近 B.大洋中部

C.中、低纬近海 D.高纬近海

【答案】 5.B 6.C 7.C

【解析】 第5题,主要考查了赤潮产生的原因。赤潮是一种水体污染现象,主要是由于水体中的氮、磷等营养物质增多,导致浮游生物大量繁殖,水体缺氧形成水体污染,故B项正确。第6题,主要考查了赤潮发生的条件。水温高有利于赤潮生物生长,故B、D项错误;风力偏大有利于水体污染物的扩散,不易形成赤潮,故A项错误,C项正确。(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。

(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。

【答案】 (1)20世纪70年代(1976年),栖息地连成一片;到80年代后期(1987年),栖息地面积退缩,碎片化严重;90年代至21世纪初(2000年),栖息地面积有所增加,碎片化趋势减弱,分布范围有向北、向西扩展的趋势。(其他合理答案亦可)(2)大规模采伐森林(对植被破坏大),导致栖息地缩小;修建道路(国道、省道以及林区采伐道路),导致栖息地碎片化;人类干扰活动大幅减少(全面停止采伐天然林,108国道秦岭隧道通车等),植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地的恢复与扩展。

(3)合理规划;道路选线尽量避开野生动物栖息地;在经过野生动物栖息地时,建设野生动物穿越道路的生态廊道;修建道路时尽量减少对周边植被的破坏,修复因道路施工遭破坏的植被。【解析】 第(1)题,大熊猫栖息地范围的变化可由图示信息获得,从栖息地的面积、连续性、变化方向等方面进行描述,注意要分别描述不同时期的变化特点。第(2)题,材料说明不同时期的人类活动方式,对大熊猫栖息地产生了不同的影响,如20世纪70年代开始的采伐作业,造成大熊猫栖息地面积缩小,碎片化严重。第(3)题,根据对比不同时期人类活动方式对大熊猫栖息地的影响可知,人类在开发和建设时,应尽可能减少对野生动物的干扰,同时加强对植被的保护等。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少