人教版生物必修3课时作业:2 内环境稳态的重要性

文档属性

| 名称 | 人教版生物必修3课时作业:2 内环境稳态的重要性 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 200.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课时作业2 内环境稳态的重要性

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.下列关于内环境稳态调节的描述不正确的是( )

A.通过人体自身调节实现

B.包括水和无机盐平衡的调节

C.包括pH和血糖的调节

D.体温的调节不属于内环境稳态调节的范畴

【解析】 内环境稳态通过自身神经-体液-免疫调节实现,A正确。内环境稳态包括内环境各种化合物含量的调节以及体温、pH等理化性质的相对稳定,故BC正确,D错。

【答案】 D

2.下列有关缓冲溶液的说法不正确的是( )

A.缓冲溶液能够抵制外界的酸和碱对溶液pH的影响,维持pH基本不变

B.缓冲溶液通常由1~2种缓冲剂溶解于水中配制而成

C.调节缓冲剂的使用比例就可以制得在不同pH范围内使用的缓冲液

D.生物体内进行的各种生物化学反应都是在一定的pH下进行

【解析】 缓冲溶液能够在一定范围内抵制外界的酸和碱对溶液pH的影响,维持pH基本不变,A错误。

【答案】 A

3.下列有关内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质、蛋白质等

B.血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量

C.接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化属于内环境稳态失调

D.内环境的变化会引起机体自动地调节各器官和系统的活动

【解析】 内环境是指细胞外液,是体内细胞赖以生存的液体环境,主要包括血浆、组织液和淋巴,可存在于细胞外液中的物质都属于人体内环境的组成成分,如CO2、尿素、神经递质、蛋白质等,A项正确;血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,B项正确;接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化属于免疫系统的防卫功能,C项错误;内环境的变化会引起正常机体自动调节各个器官和系统的协调活动,以维持内环境的相对稳定的状态,D项正确。

【答案】 C

4.下列关于内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.内环境的理化性质是相对稳定的

B.若内环境稳态不能维持,机体生命活动会受到威胁

C.内环境的理化性质是恒定不变的

D.内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的

【解析】 内环境的理化性质不是恒定不变,而是相对稳定的状态,A项正确、C项错误;若内环境稳态不能维持,细胞代谢就会出现紊乱,机体生命活动会受到威胁,B项正确;内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的,主要是神经-体液-免疫的共同调节,D项正确。

【答案】 C

5.关于人体内环境稳态及其调节的叙述,正确的是( )

A.内环境即细胞外液,是机体代谢的主要场所

B.内环境的绝对稳定是细胞正常生存的必要条件

C.只有通过细致的生理协调过程,才能维持机体内环境的稳定

D.正常情况下,内环境中含有水、无机盐、氨基酸、糖原等各种物质

【解析】 机体代谢的主要场所是细胞质而不是内环境,A项错误;内环境的理化性质在一定范围内波动,处于相对稳定状态而不是绝对稳定状态,B项错误;糖原分布于肝脏细胞或肌肉细胞中,内环境中不存在糖原,D项错误。

【答案】 C

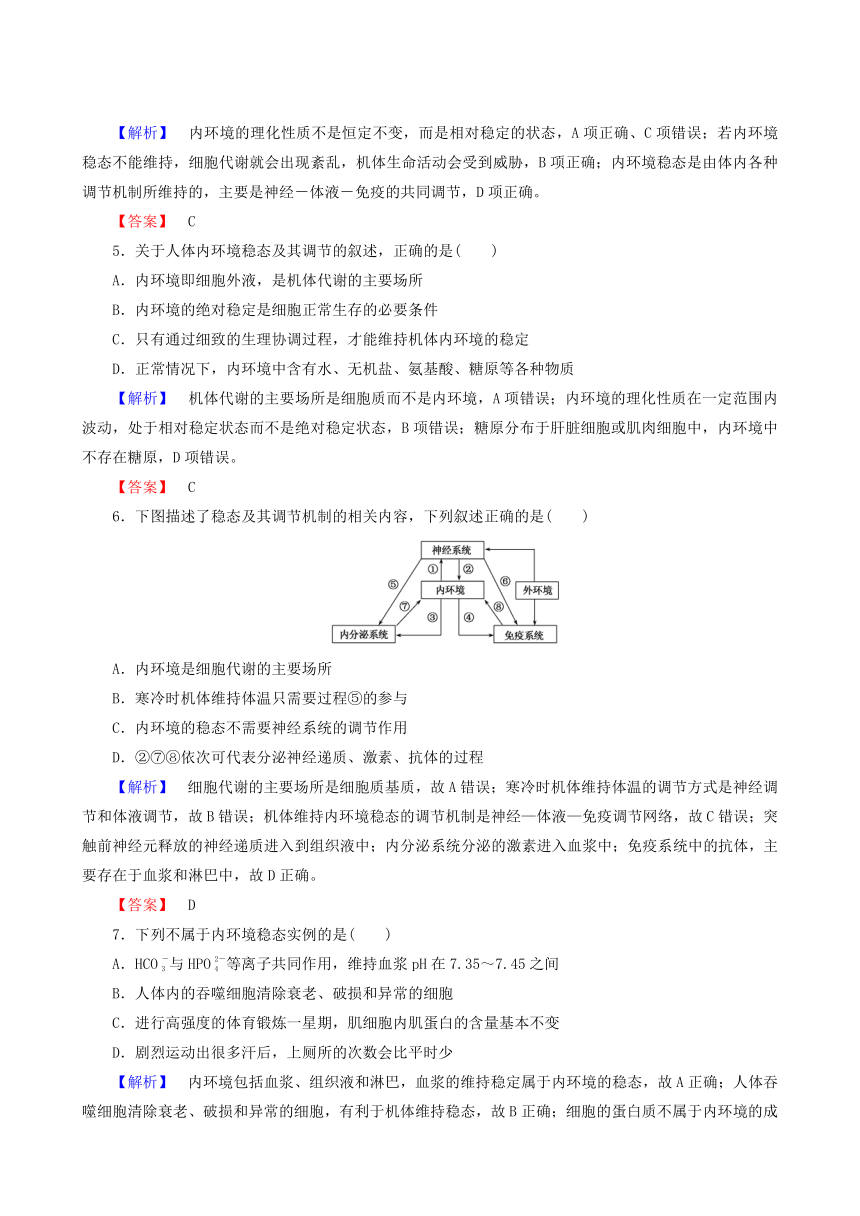

6.下图描述了稳态及其调节机制的相关内容,下列叙述正确的是( )

A.内环境是细胞代谢的主要场所

B.寒冷时机体维持体温只需要过程⑤的参与

C.内环境的稳态不需要神经系统的调节作用

D.②⑦⑧依次可代表分泌神经递质、激素、抗体的过程

【解析】 细胞代谢的主要场所是细胞质基质,故A错误;寒冷时机体维持体温的调节方式是神经调节和体液调节,故B错误;机体维持内环境稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节网络,故C错误;突触前神经元释放的神经递质进入到组织液中;内分泌系统分泌的激素进入血浆中;免疫系统中的抗体,主要存在于血浆和淋巴中,故D正确。

【答案】 D

7.下列不属于内环境稳态实例的是( )

A.HCO与HPO等离子共同作用,维持血浆pH在7.35~7.45之间

B.人体内的吞噬细胞清除衰老、破损和异常的细胞

C.进行高强度的体育锻炼一星期,肌细胞内肌蛋白的含量基本不变

D.剧烈运动出很多汗后,上厕所的次数会比平时少

【解析】 内环境包括血浆、组织液和淋巴,血浆的维持稳定属于内环境的稳态,故A正确;人体吞噬细胞清除衰老、破损和异常的细胞,有利于机体维持稳态,故B正确;细胞的蛋白质不属于内环境的成分,故C错误;大量出汗后,流失大量的水分,因此通过排尿途径排出的水少,属于内环境稳态的实例,故D正确。

【答案】 C

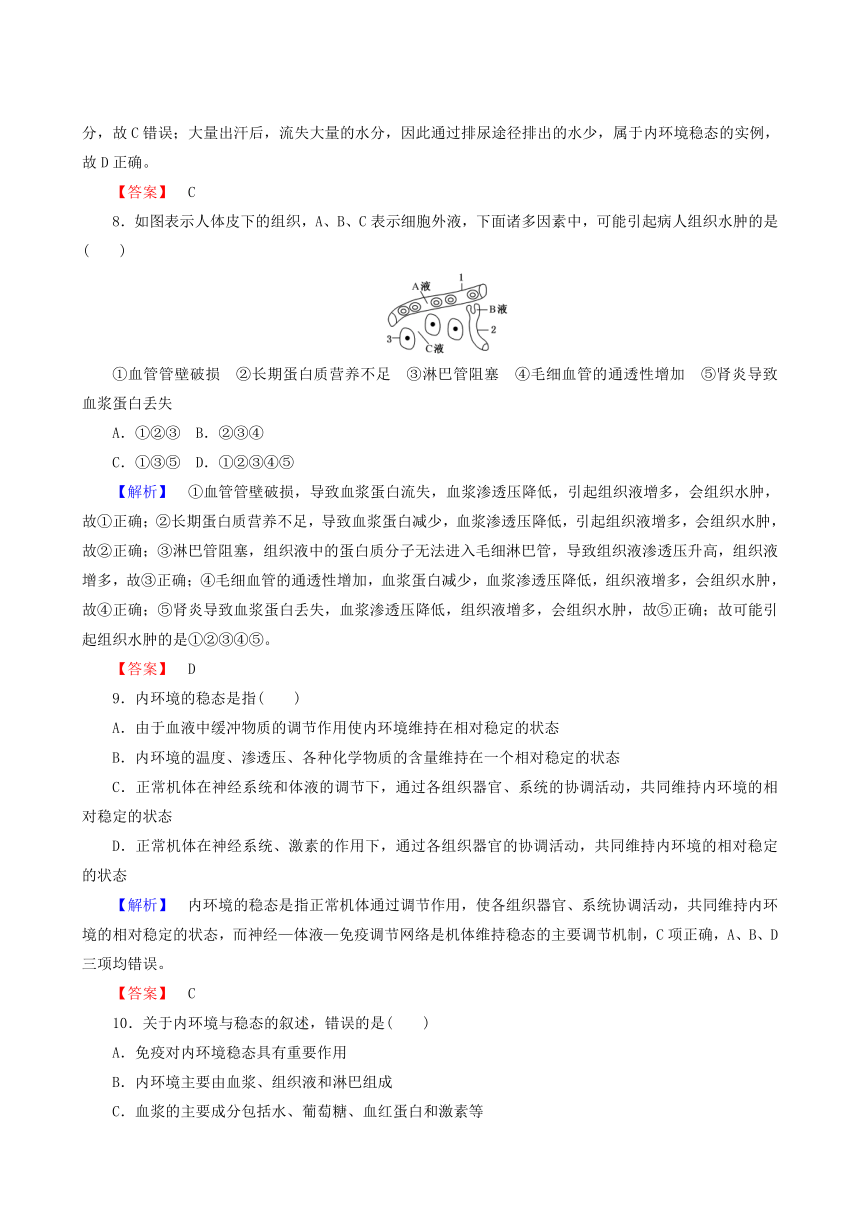

8.如图表示人体皮下的组织,A、B、C表示细胞外液,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①血管管壁破损 ②长期蛋白质营养不足 ③淋巴管阻塞 ④毛细血管的通透性增加 ⑤肾炎导致血浆蛋白丢失

A.①②③

B.②③④

C.①③⑤

D.①②③④⑤

【解析】 ①血管管壁破损,导致血浆蛋白流失,血浆渗透压降低,引起组织液增多,会组织水肿,故①正确;②长期蛋白质营养不足,导致血浆蛋白减少,血浆渗透压降低,引起组织液增多,会组织水肿,故②正确;③淋巴管阻塞,组织液中的蛋白质分子无法进入毛细淋巴管,导致组织液渗透压升高,组织液增多,故③正确;④毛细血管的通透性增加,血浆蛋白减少,血浆渗透压降低,组织液增多,会组织水肿,故④正确;⑤肾炎导致血浆蛋白丢失,血浆渗透压降低,组织液增多,会组织水肿,故⑤正确;故可能引起组织水肿的是①②③④⑤。

【答案】 D

9.内环境的稳态是指( )

A.由于血液中缓冲物质的调节作用使内环境维持在相对稳定的状态

B.内环境的温度、渗透压、各种化学物质的含量维持在一个相对稳定的状态

C.正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各组织器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态

D.正常机体在神经系统、激素的作用下,通过各组织器官的协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态

【解析】 内环境的稳态是指正常机体通过调节作用,使各组织器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态,而神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制,C项正确,A、B、D三项均错误。

【答案】 C

10.关于内环境与稳态的叙述,错误的是( )

A.免疫对内环境稳态具有重要作用

B.内环境主要由血浆、组织液和淋巴组成

C.血浆的主要成分包括水、葡萄糖、血红蛋白和激素等

D.内环境稳态不能维持,机体的生命活动就会受到威胁

【解析】 免疫对内环境稳态具有重要作用,A正确;内环境主要由血浆、组织液和淋巴组成,B正确;血浆的主要成分包括水、葡萄糖、血红蛋白和激素等,血红蛋白存在于红细胞内部,不属于内环境成分,C错误;内环境稳态不能维持,机体的生命活动就会受到威胁,D正确。

【答案】 C

11.人体稳态的调节能力是有一定限度的。下列现象属于内环境稳态失调的是( )

A.寒冷时出现寒颤

B.从平原到高原,有的人出现肺水肿症状

C.接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化

D.饮水不足时,抗利尿激素释放增加

【解析】 寒冷时出现寒颤是机体对寒冷刺激的正常反应,可提高产热量,A不符合题意;从平原到高原,有的人出现肺水肿症状,属于内环境稳态失调而患病,B符合题意;接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化,是机体正常免疫反应,C不符合题意;饮水不足时导致内环境渗透压升高,抗利尿激素释放增加能促进水分的重吸收,降低渗透压,D不符合题意。

【答案】 B

12.关于动物内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机离子含量无关

B.H2CO3/NaHCO3是维持细胞外液pH稳定的缓冲物质

C.细胞内、外的Na+、K+分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的

D.运动后Na+、K+排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态

【解析】 血浆渗透压的大小与蛋白质和无机盐离子有关,故A错误;血浆中由于存在缓冲溶液,才能维持血浆pH的相对稳定,如H2CO3/NaHCO3,故B正确;细胞内外的Na+、K+分布不平衡状态是借助于钠钾泵维持,故C正确;内环境的稳态是指理化性质维持相对稳定的状态,故D正确。

【答案】 A

二、非选择题(共40分)

13.(12分)下图为人体某组织的一部分,据图回答:

(1)指出图中所指部位名称:a表示________,a细胞生活的内环境是【 】(填字母)________;c表示________;d表示________。

(2)以上b、c、d共同构成了体内细胞生活的液体环境,称为________。

(3)c液与b液相比,c液中含有的成分主要是________。

(4)日常生活中,如果饮水过少或吃的食物过咸,会导致内环境的渗透压________,但机体能够通过体液调节和________调节,使内环境的渗透压保持相对稳定。

【解析】 (1)分析题图,a为组织细胞,组织细胞生活的内环境为组织液,即图中的b;c为毛细血管中的液体,表示血浆;d为毛细淋巴管中液体,表示淋巴。(2)组织液、淋巴和血浆组成了体内细胞生活的液体环境,该环境称为内环境。(3)血浆与组织液相比,血浆中的蛋白质含量高。(4)饮水过少或吃的食物过咸时,会导致内环境渗透压升高,通过水平衡的调节,可以使机体的渗透压保持相对稳定;水平衡的调节过程中,既有神经调节,又有体液调节。

【答案】 (1)组织细胞 [b] 组织液 血浆 淋巴

(2)内环境(细胞外液)

(3)蛋白质

(4)升高 神经

14.(13分)下图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。A、B、C、D表示四种体液,①②表示有关的物质。请据图回答:

(1)A~D中不属于内环境成分的是[ ]________;[ ]________是体内绝大多数细胞直接生活的环境。

(2)B体液是________,经过循环它由________汇入C中。B、C的成分相近,两者最主要的差别是________。

(3)C的渗透压大小主要与________的含量有关;其酸碱度保持相对稳定,与它含有的________、HPO等离子有关。

(4)如果②代表O2,由体外进入到组织细胞需要________(系统)协助完成;机体维持稳态的主要调节机制是________。

【解析】 (1)由图可知,A是组织液、B是淋巴,C是血浆,D是细胞内液,ABC共同构成内环境,组织液是体内绝大多数细胞直接生活的环境。(2)B是淋巴,经过循环它由左右锁骨下静脉汇入血浆中。B、C的成分相近,两者最主要的差别是血浆中含有较多的蛋白质。(3)血浆渗透压的大小取决于无机盐、蛋白质的含量,其酸碱度保持相对稳定,与它含有的HCO、HPO等离子有关。(4)②代表O2,由体外进入到组织细胞需要呼吸系统、循环系统协助完成;机体维持稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节网络。

【答案】 (1)D 细胞内液 A 组织液

(2)淋巴 左右锁骨下静脉 C(血浆)中含有较多的蛋白质(或B中蛋白质含量很少)

(3)无机盐、蛋白质 HCO

(4)呼吸系统、循环系统 神经—体液—免疫调节网络

15.(15分)血液中含有钙,它与血液凝固有关,如果设法除去血液中的钙,可阻止血液凝固。(柠檬酸钠能去除血液中的钙。)请你设计实验证明这一结论。

(1)探究的问题:钙对血液的凝固是否有影响

(2)作出的假设:

________________________________________________________________________

(3)材料器具:试管架,试管2支,标签2张,新鲜动物血液,柠檬酸钠溶液,生理盐水等

(4)实验步骤:

①两支试管分别贴上甲、乙标签进行编号。

②在甲试管中加入少量柠檬酸钠,乙试管中

________________________________________________________________________

③取新鲜动物血液10

ml,在两支试管中各加入5

ml并轻轻振荡,然后将试管静置于试管架上。

④15分钟后,可见甲试管中的血液________,乙试管中的血液________。

(5)实验结论:

________________________________________________________________________

【解析】 (2)根据题意,提出科学的假设:钙对血液的凝固有影响。(4)②设置对照实验,控制空白对照组的条件,遵循单一变量原则,乙试管中加入等量的生理盐水。④观察现象:甲试管中加入少量柠檬酸钠,可阻止血液凝固,乙试管中未加,故甲试管中血液不凝固,乙试管中血液凝固。(5)对照实验结果可得出结论:钙对血液凝固有影响,假设得以证明。

【答案】 (2)钙对血液的凝固有影响

(4)②加入等量的生理盐水 ④不凝固 凝固

(5)钙对血液凝固有影响

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.下列关于内环境稳态调节的描述不正确的是( )

A.通过人体自身调节实现

B.包括水和无机盐平衡的调节

C.包括pH和血糖的调节

D.体温的调节不属于内环境稳态调节的范畴

【解析】 内环境稳态通过自身神经-体液-免疫调节实现,A正确。内环境稳态包括内环境各种化合物含量的调节以及体温、pH等理化性质的相对稳定,故BC正确,D错。

【答案】 D

2.下列有关缓冲溶液的说法不正确的是( )

A.缓冲溶液能够抵制外界的酸和碱对溶液pH的影响,维持pH基本不变

B.缓冲溶液通常由1~2种缓冲剂溶解于水中配制而成

C.调节缓冲剂的使用比例就可以制得在不同pH范围内使用的缓冲液

D.生物体内进行的各种生物化学反应都是在一定的pH下进行

【解析】 缓冲溶液能够在一定范围内抵制外界的酸和碱对溶液pH的影响,维持pH基本不变,A错误。

【答案】 A

3.下列有关内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质、蛋白质等

B.血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量

C.接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化属于内环境稳态失调

D.内环境的变化会引起机体自动地调节各器官和系统的活动

【解析】 内环境是指细胞外液,是体内细胞赖以生存的液体环境,主要包括血浆、组织液和淋巴,可存在于细胞外液中的物质都属于人体内环境的组成成分,如CO2、尿素、神经递质、蛋白质等,A项正确;血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,B项正确;接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化属于免疫系统的防卫功能,C项错误;内环境的变化会引起正常机体自动调节各个器官和系统的协调活动,以维持内环境的相对稳定的状态,D项正确。

【答案】 C

4.下列关于内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.内环境的理化性质是相对稳定的

B.若内环境稳态不能维持,机体生命活动会受到威胁

C.内环境的理化性质是恒定不变的

D.内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的

【解析】 内环境的理化性质不是恒定不变,而是相对稳定的状态,A项正确、C项错误;若内环境稳态不能维持,细胞代谢就会出现紊乱,机体生命活动会受到威胁,B项正确;内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的,主要是神经-体液-免疫的共同调节,D项正确。

【答案】 C

5.关于人体内环境稳态及其调节的叙述,正确的是( )

A.内环境即细胞外液,是机体代谢的主要场所

B.内环境的绝对稳定是细胞正常生存的必要条件

C.只有通过细致的生理协调过程,才能维持机体内环境的稳定

D.正常情况下,内环境中含有水、无机盐、氨基酸、糖原等各种物质

【解析】 机体代谢的主要场所是细胞质而不是内环境,A项错误;内环境的理化性质在一定范围内波动,处于相对稳定状态而不是绝对稳定状态,B项错误;糖原分布于肝脏细胞或肌肉细胞中,内环境中不存在糖原,D项错误。

【答案】 C

6.下图描述了稳态及其调节机制的相关内容,下列叙述正确的是( )

A.内环境是细胞代谢的主要场所

B.寒冷时机体维持体温只需要过程⑤的参与

C.内环境的稳态不需要神经系统的调节作用

D.②⑦⑧依次可代表分泌神经递质、激素、抗体的过程

【解析】 细胞代谢的主要场所是细胞质基质,故A错误;寒冷时机体维持体温的调节方式是神经调节和体液调节,故B错误;机体维持内环境稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节网络,故C错误;突触前神经元释放的神经递质进入到组织液中;内分泌系统分泌的激素进入血浆中;免疫系统中的抗体,主要存在于血浆和淋巴中,故D正确。

【答案】 D

7.下列不属于内环境稳态实例的是( )

A.HCO与HPO等离子共同作用,维持血浆pH在7.35~7.45之间

B.人体内的吞噬细胞清除衰老、破损和异常的细胞

C.进行高强度的体育锻炼一星期,肌细胞内肌蛋白的含量基本不变

D.剧烈运动出很多汗后,上厕所的次数会比平时少

【解析】 内环境包括血浆、组织液和淋巴,血浆的维持稳定属于内环境的稳态,故A正确;人体吞噬细胞清除衰老、破损和异常的细胞,有利于机体维持稳态,故B正确;细胞的蛋白质不属于内环境的成分,故C错误;大量出汗后,流失大量的水分,因此通过排尿途径排出的水少,属于内环境稳态的实例,故D正确。

【答案】 C

8.如图表示人体皮下的组织,A、B、C表示细胞外液,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①血管管壁破损 ②长期蛋白质营养不足 ③淋巴管阻塞 ④毛细血管的通透性增加 ⑤肾炎导致血浆蛋白丢失

A.①②③

B.②③④

C.①③⑤

D.①②③④⑤

【解析】 ①血管管壁破损,导致血浆蛋白流失,血浆渗透压降低,引起组织液增多,会组织水肿,故①正确;②长期蛋白质营养不足,导致血浆蛋白减少,血浆渗透压降低,引起组织液增多,会组织水肿,故②正确;③淋巴管阻塞,组织液中的蛋白质分子无法进入毛细淋巴管,导致组织液渗透压升高,组织液增多,故③正确;④毛细血管的通透性增加,血浆蛋白减少,血浆渗透压降低,组织液增多,会组织水肿,故④正确;⑤肾炎导致血浆蛋白丢失,血浆渗透压降低,组织液增多,会组织水肿,故⑤正确;故可能引起组织水肿的是①②③④⑤。

【答案】 D

9.内环境的稳态是指( )

A.由于血液中缓冲物质的调节作用使内环境维持在相对稳定的状态

B.内环境的温度、渗透压、各种化学物质的含量维持在一个相对稳定的状态

C.正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各组织器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态

D.正常机体在神经系统、激素的作用下,通过各组织器官的协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态

【解析】 内环境的稳态是指正常机体通过调节作用,使各组织器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态,而神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制,C项正确,A、B、D三项均错误。

【答案】 C

10.关于内环境与稳态的叙述,错误的是( )

A.免疫对内环境稳态具有重要作用

B.内环境主要由血浆、组织液和淋巴组成

C.血浆的主要成分包括水、葡萄糖、血红蛋白和激素等

D.内环境稳态不能维持,机体的生命活动就会受到威胁

【解析】 免疫对内环境稳态具有重要作用,A正确;内环境主要由血浆、组织液和淋巴组成,B正确;血浆的主要成分包括水、葡萄糖、血红蛋白和激素等,血红蛋白存在于红细胞内部,不属于内环境成分,C错误;内环境稳态不能维持,机体的生命活动就会受到威胁,D正确。

【答案】 C

11.人体稳态的调节能力是有一定限度的。下列现象属于内环境稳态失调的是( )

A.寒冷时出现寒颤

B.从平原到高原,有的人出现肺水肿症状

C.接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化

D.饮水不足时,抗利尿激素释放增加

【解析】 寒冷时出现寒颤是机体对寒冷刺激的正常反应,可提高产热量,A不符合题意;从平原到高原,有的人出现肺水肿症状,属于内环境稳态失调而患病,B符合题意;接受抗原刺激后,B淋巴细胞增殖和分化,是机体正常免疫反应,C不符合题意;饮水不足时导致内环境渗透压升高,抗利尿激素释放增加能促进水分的重吸收,降低渗透压,D不符合题意。

【答案】 B

12.关于动物内环境稳态的叙述,错误的是( )

A.血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机离子含量无关

B.H2CO3/NaHCO3是维持细胞外液pH稳定的缓冲物质

C.细胞内、外的Na+、K+分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的

D.运动后Na+、K+排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态

【解析】 血浆渗透压的大小与蛋白质和无机盐离子有关,故A错误;血浆中由于存在缓冲溶液,才能维持血浆pH的相对稳定,如H2CO3/NaHCO3,故B正确;细胞内外的Na+、K+分布不平衡状态是借助于钠钾泵维持,故C正确;内环境的稳态是指理化性质维持相对稳定的状态,故D正确。

【答案】 A

二、非选择题(共40分)

13.(12分)下图为人体某组织的一部分,据图回答:

(1)指出图中所指部位名称:a表示________,a细胞生活的内环境是【 】(填字母)________;c表示________;d表示________。

(2)以上b、c、d共同构成了体内细胞生活的液体环境,称为________。

(3)c液与b液相比,c液中含有的成分主要是________。

(4)日常生活中,如果饮水过少或吃的食物过咸,会导致内环境的渗透压________,但机体能够通过体液调节和________调节,使内环境的渗透压保持相对稳定。

【解析】 (1)分析题图,a为组织细胞,组织细胞生活的内环境为组织液,即图中的b;c为毛细血管中的液体,表示血浆;d为毛细淋巴管中液体,表示淋巴。(2)组织液、淋巴和血浆组成了体内细胞生活的液体环境,该环境称为内环境。(3)血浆与组织液相比,血浆中的蛋白质含量高。(4)饮水过少或吃的食物过咸时,会导致内环境渗透压升高,通过水平衡的调节,可以使机体的渗透压保持相对稳定;水平衡的调节过程中,既有神经调节,又有体液调节。

【答案】 (1)组织细胞 [b] 组织液 血浆 淋巴

(2)内环境(细胞外液)

(3)蛋白质

(4)升高 神经

14.(13分)下图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。A、B、C、D表示四种体液,①②表示有关的物质。请据图回答:

(1)A~D中不属于内环境成分的是[ ]________;[ ]________是体内绝大多数细胞直接生活的环境。

(2)B体液是________,经过循环它由________汇入C中。B、C的成分相近,两者最主要的差别是________。

(3)C的渗透压大小主要与________的含量有关;其酸碱度保持相对稳定,与它含有的________、HPO等离子有关。

(4)如果②代表O2,由体外进入到组织细胞需要________(系统)协助完成;机体维持稳态的主要调节机制是________。

【解析】 (1)由图可知,A是组织液、B是淋巴,C是血浆,D是细胞内液,ABC共同构成内环境,组织液是体内绝大多数细胞直接生活的环境。(2)B是淋巴,经过循环它由左右锁骨下静脉汇入血浆中。B、C的成分相近,两者最主要的差别是血浆中含有较多的蛋白质。(3)血浆渗透压的大小取决于无机盐、蛋白质的含量,其酸碱度保持相对稳定,与它含有的HCO、HPO等离子有关。(4)②代表O2,由体外进入到组织细胞需要呼吸系统、循环系统协助完成;机体维持稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节网络。

【答案】 (1)D 细胞内液 A 组织液

(2)淋巴 左右锁骨下静脉 C(血浆)中含有较多的蛋白质(或B中蛋白质含量很少)

(3)无机盐、蛋白质 HCO

(4)呼吸系统、循环系统 神经—体液—免疫调节网络

15.(15分)血液中含有钙,它与血液凝固有关,如果设法除去血液中的钙,可阻止血液凝固。(柠檬酸钠能去除血液中的钙。)请你设计实验证明这一结论。

(1)探究的问题:钙对血液的凝固是否有影响

(2)作出的假设:

________________________________________________________________________

(3)材料器具:试管架,试管2支,标签2张,新鲜动物血液,柠檬酸钠溶液,生理盐水等

(4)实验步骤:

①两支试管分别贴上甲、乙标签进行编号。

②在甲试管中加入少量柠檬酸钠,乙试管中

________________________________________________________________________

③取新鲜动物血液10

ml,在两支试管中各加入5

ml并轻轻振荡,然后将试管静置于试管架上。

④15分钟后,可见甲试管中的血液________,乙试管中的血液________。

(5)实验结论:

________________________________________________________________________

【解析】 (2)根据题意,提出科学的假设:钙对血液的凝固有影响。(4)②设置对照实验,控制空白对照组的条件,遵循单一变量原则,乙试管中加入等量的生理盐水。④观察现象:甲试管中加入少量柠檬酸钠,可阻止血液凝固,乙试管中未加,故甲试管中血液不凝固,乙试管中血液凝固。(5)对照实验结果可得出结论:钙对血液凝固有影响,假设得以证明。

【答案】 (2)钙对血液的凝固有影响

(4)②加入等量的生理盐水 ④不凝固 凝固

(5)钙对血液凝固有影响

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园