四 明末清初的思想活跃局面 说课课件(共21张)

文档属性

| 名称 | 四 明末清初的思想活跃局面 说课课件(共21张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-03-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。 顾炎武—亭林先生黄宗羲—梨洲先生王夫之—船山先生 明末清初的思想活跃局面四、教法选择五、教学流程六、教学反思三、教学目标

一、教材分析

二、学情分析实现历史育人目标中的重要一课 横:经济——古代中国经济的基本结构和特点

政治——古代中国的政治制度纵:必修三的专题一主要介绍了儒学在中国古代不同时期的发展变化和阶段性特征,本课的学习,突出了明末清初思想家对传统儒学的批判性继承和发展,使本专题的主题更加完整化和系统化,同时也对近代思想有启蒙作用一、教材分析知识经验:

技能态度:

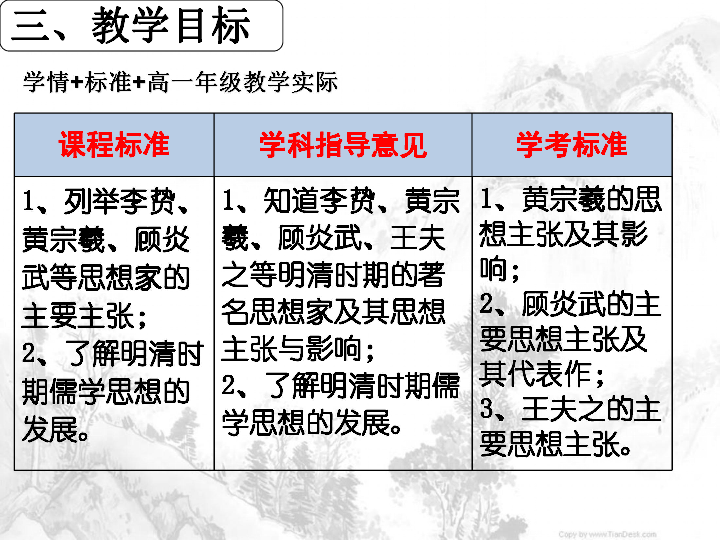

预习反馈:授课对象:高一年级学生通过初中历史与社会的学习,以及高一上学期对于明清的政治制度、商业和经济政策的学习,已有一定的知识储备。历史解释、史料实证素养尚显不足。自主学习、合作探究思维有待进一步提高。二、学情分析明末清初的思想家为什么会产生这些思想主张?《明夷待访录》这本书的名字是什么意思?明清之际的思想活跃局面是不是属于儒学的范畴?三、教学目标学情+标准+高一年级教学实际三维目标了解黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想主张与影响。 教学难点:了解明末清初思想活跃局面出现的背景;理解该时期的“活跃思想”与传统儒学的关系以围绕细节的层层递进的设问为依托以教学结合的材料分析和探究为手段四、教法选择以学生感到困惑的《明夷待访录》的书名解读为突破,明确教学线索以史料实证和升华主题的育人主旨(家国情怀)培育为亮点五、教学流程导入:《明夷待访录》书名何解? “明夷”,《周易》第36卦,意即“光明受挫”,引申为“智者遭受困境” 。

待访:当世的经世建策记录,恭候未来贤明之君前来访

—冯天瑜《中国文化史》君子为学,以明道也,以救世也。——顾炎武 经世:治理世事;

致用:尽其所用 顾炎武—亭林先生黄宗羲—梨洲先生王夫之—船山先生 “经世”精神下的儒家秩序重建

—明末清初的思想活跃局面萧山五中 周燕设计意图:

1.创设情境,激发兴趣

2.展示主线, 埋下伏笔五、教学流程 一、因“经世”而行:秩序重建 问题设计:根据材料一概括他们的共同的政治主张,并结合教材找出相关史料来分别论证其三人各具特点的救世政治主张。材料一

为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

尽天下一切之权而收之在上 ……安望其致太平而延国命乎 ?

——顾炎武《日知录》卷九

岂必恃一人之耳目以弱天下而听其靡哉!

——王夫之《船山遗书》第2册《尚书引义》材料二 夫治天下犹曳大木然……君与臣,共曳木之人也。

天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》之《原臣》、《学校》材料三 以天下之权,寄天下之人。……人君之于天下,不能以独治也,独治之而刑繁矣,众治之而刑措(弃置)矣。

——摘自顾炎武《日知录》卷六、九材料四 以乏下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也……一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。

——王夫之《读通鉴论》五、教学流程一、 因“经世”而行:秩序重建 设计意图:利用逆向思维的方式引领学生回归教材找出相应史料论证其三人各具特点的救世政治主张。通过正反双向的思维训练,带领学生解读史料,培养学生的历史解释能力和史料实证意识。工商皆本提倡经世致用批判君主专制开清代考据学之先河、 亡国于亡天下的论述 哲学成就五、教学流程 一、因“经世”而行:秩序重建 问题设计:研读教材,小组合作讨论完成表格。设计意图:教材是学生能够拥有的最有效的历史学习资源,充分利用教材资源,结合史料解读,通过小组合作的方式引导学生利用表格的形式将重点学习内容进行掌握。通过这几个环节的设计,本课第一个教学重点三位思想家的思想主张就在步步为营中突破。也希望通过引导让学生放在特定的时空观念中去理解家国情怀。有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。” —《日知录》卷一、三 (2016年10月浙江普通高校招生历史选考.26)有历史学者曾以忧时忧事的感情袒露自己在抗战孤岛—香港,读宋人著作的心灵感受,对两宋交替之际“汴京围困屈降诸卷,所述人事厉害之回环,国论是非之纷错,殆极失态诡变之至奇,”乃敢当日身历目睹之事,以相印证,则忽豁然心通意会。”这说明

A问题意识有助于廓清扑朔迷离的历史与现实是非

B家国情怀往往影响对历史与现实相关事件的理解

C历史学家的历史观往往贯穿于对现实的把握与选择

D历史学者需坚守自己的专业范围不为现实利害所扰 :五、教学流程二、因“脱世”而衰:秩序危机 什么是思想史?就是研究思想如何回应当时的社会和文化环境所提出来的问题。 ——葛兆光《新思想史研究》问题设计:结合史料和所学知识,通过小组合作探究的方式解读史料,理解当时的“秩序危机”,从而找到产生这些思想的根源。设计意图:先了解这些思想家的主张然后再去推导出现这些主张的根源,可能更符合学生的逻辑思维习惯。 :五、教学流程问题设计:展示史料,结合所学知识,通过小组合作探究的方式解读史料,理解当时的“秩序危机”,从而找到产生这些思想的根源。二、因“脱世”而衰:秩序危机 材料七:(明朝)嘉靖以来…什么国计民生…一概不学、不懂…心学蛊空了人们的灵魂。迂腐、愚昧、空虚,是这个时代士大夫阶层的共同品格。

——张显清《明晚心学的没落与实学思潮的兴起》材料六:使宰相不罢,自得以古圣哲王之行摩切其主,亦有所畏而不敢不从也。 ——《黄宗羲全集》材料五:民本思想的发皇、对专制的批评和攻击…是直接受明亡刺激而起。——韦政通《中国思想史》设计意图:历史背景的探究,只能是放在特定的时空中。带领学生通过史料解读,得出历史认识。这里的设计有个留白那就是没有给出经济方面的材料,这是基于教材里有一句“是明朝末年社会生产关系发生变化的具体反映”描述,根据教学经验我预设学生会从资本主义萌芽的角度回答,从而引出史料实证能力培养的教学目标。:五、教学流程二、因“脱世”而衰:秩序危机 问题设计:

1、你得出资本主义生产关系萌芽是黄宗羲工商皆本思想根源的依据是什么?

2、资本主义生产关系萌芽的标志是什么?如果要探究资本主义生产关系萌芽和黄宗羲工商皆本思想之间的关系,你会去查找什么资料?

3、根据材料八、九归纳概括黄宗羲工商皆本思想内涵以及产生根源。材料九:商业发展,商跃居农工之上,“就儒从商”现象越来越普遍。传统儒士开始思考士与商的地位,感觉微妙。 ——余英时《士与中国文化》材料八:今夫通都之市肆,十室而九,有为佛而货者,有为巫而或者,有为倡优而货者,有为奇技淫巧而货者,皆不切于民用,一概痛绝之,亦庶乎救弊之一端也。此古圣王崇本抑末之道。士儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》商品经济发展,士商合流设计意图:通过问题链的方式,层层设疑,引出史料实证能力培养的教学目标。历史时空观念的培养、引导学生查找原始材料、弄清本意,基于史实、证据引导都是历史学科的核心素养。而本课的教学难点之一,理解思想活跃局面产生的社会背景也在抽丝剥茧般的教学互动中顺利突破。并以图表的形式展示,大大提高了教学的实效。:五、教学流程问题设计:

1、根据所学思考,三人的这些思想是对传统儒学的彻底颠覆么?

2、阅读上述材料,回答三人的思想中与传统儒学有哪些共通之处?三、因“经世”而思:承上启下 材料十一:一种自觉的精神,亦终于在(宋代)士大夫社会中渐渐萌出……觉到他们应该担负着天下的重任。

——钱穆《国史大纲》材料十:《明夷待访录》之最高原理出于《孟子》之贵民与《礼运》之天下为公,其立言亦悉依《孟子》。

——萧公权《中国政治思想史》设计意图:通过材料情境创设问题设计,结合之前几个流程的学习,让学生认识到明末清初的“活跃思想”是对传统儒学的批判性继承和发展。本课的教学难点就此突破。 乾隆对明末具有突破性思维的文人和著作极为厌恶,成为禁书运动中的重点对象……《明夷待访录》虽然没有出现在禁毁目录里,但黄宗羲其他的书被禁,《明夷待访录》便一直沉潜,直到1839年才有了第一次重印本。

——庄秋水《乾隆禁书禁掉了什么》 “在三十年前,我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书(《明夷待访录》)的影响最早而最深。”

——梁启超《中国近三百年学术史》问题设计:黄宗羲的“经世建策”被“访”到了吗?五、教学流程三、因“经世”而思:承上启下 设计意图:通过材料解读,了解明末清初思想活跃局面的影响。呼应开课导入,勾勒出完整的教学线索。持此以遇明主,伊(尹)、吕(尚,即姜子牙)事业不难攻。”

——《明夷待访录·自序》五、教学流程三、因“经世”而思:承上启下 犹闻老眼盼“大壮”

岂料余生终“明夷”……设计意图:再看三人的著作,再回顾三人的一生,通过教师的旁白让学生体会到三人用一生在践行儒家积极入世的“家国情怀”,达到润物细无声的效果,而本课的主题也就此升华,结尾恰当好处的再次呼应了本课的主线“经世”精神下的儒家秩序重建。君子为学,以明道也,以救世也。——顾炎武 修身、齐家、治国、平天下 六经责我开生面,七尺从头乞活埋。——王夫之 六、教学反思1、备课的时候,一直在思考何种教学方式更能体现教学的有效性,范例式教学一度让我动心,以一个人物为线索贯穿整堂课似乎更有新意,但最终我还是选择了今天这个设计主要是基于我对高一教学实效和对学生现实接受水平的考虑。2、中国古代思想史的教学历来就是难点,文言文材料的解读是一个令学生颇为畏惧的问题,所以充分利用教材内的典型史料补充适合高一学生理解度的材料是提高教学实效的最有效手段。3、本课的两个细节设计是我在历史教学中所追求的教学执念。历史课究竟能给孩子们带来什么,培养他们的怀疑精神和追求证据的意识,培养他们的公民意识和家国情怀。历史课堂需要情感,不论是教师感性的讲述还是引领学生做理性的思考,这节课结束的时候,他们很安静,我想他们一定是思考到了一些什么……谢谢大家!

一、教材分析

二、学情分析实现历史育人目标中的重要一课 横:经济——古代中国经济的基本结构和特点

政治——古代中国的政治制度纵:必修三的专题一主要介绍了儒学在中国古代不同时期的发展变化和阶段性特征,本课的学习,突出了明末清初思想家对传统儒学的批判性继承和发展,使本专题的主题更加完整化和系统化,同时也对近代思想有启蒙作用一、教材分析知识经验:

技能态度:

预习反馈:授课对象:高一年级学生通过初中历史与社会的学习,以及高一上学期对于明清的政治制度、商业和经济政策的学习,已有一定的知识储备。历史解释、史料实证素养尚显不足。自主学习、合作探究思维有待进一步提高。二、学情分析明末清初的思想家为什么会产生这些思想主张?《明夷待访录》这本书的名字是什么意思?明清之际的思想活跃局面是不是属于儒学的范畴?三、教学目标学情+标准+高一年级教学实际三维目标了解黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想主张与影响。 教学难点:了解明末清初思想活跃局面出现的背景;理解该时期的“活跃思想”与传统儒学的关系以围绕细节的层层递进的设问为依托以教学结合的材料分析和探究为手段四、教法选择以学生感到困惑的《明夷待访录》的书名解读为突破,明确教学线索以史料实证和升华主题的育人主旨(家国情怀)培育为亮点五、教学流程导入:《明夷待访录》书名何解? “明夷”,《周易》第36卦,意即“光明受挫”,引申为“智者遭受困境” 。

待访:当世的经世建策记录,恭候未来贤明之君前来访

—冯天瑜《中国文化史》君子为学,以明道也,以救世也。——顾炎武 经世:治理世事;

致用:尽其所用 顾炎武—亭林先生黄宗羲—梨洲先生王夫之—船山先生 “经世”精神下的儒家秩序重建

—明末清初的思想活跃局面萧山五中 周燕设计意图:

1.创设情境,激发兴趣

2.展示主线, 埋下伏笔五、教学流程 一、因“经世”而行:秩序重建 问题设计:根据材料一概括他们的共同的政治主张,并结合教材找出相关史料来分别论证其三人各具特点的救世政治主张。材料一

为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

尽天下一切之权而收之在上 ……安望其致太平而延国命乎 ?

——顾炎武《日知录》卷九

岂必恃一人之耳目以弱天下而听其靡哉!

——王夫之《船山遗书》第2册《尚书引义》材料二 夫治天下犹曳大木然……君与臣,共曳木之人也。

天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》之《原臣》、《学校》材料三 以天下之权,寄天下之人。……人君之于天下,不能以独治也,独治之而刑繁矣,众治之而刑措(弃置)矣。

——摘自顾炎武《日知录》卷六、九材料四 以乏下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也……一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。

——王夫之《读通鉴论》五、教学流程一、 因“经世”而行:秩序重建 设计意图:利用逆向思维的方式引领学生回归教材找出相应史料论证其三人各具特点的救世政治主张。通过正反双向的思维训练,带领学生解读史料,培养学生的历史解释能力和史料实证意识。工商皆本提倡经世致用批判君主专制开清代考据学之先河、 亡国于亡天下的论述 哲学成就五、教学流程 一、因“经世”而行:秩序重建 问题设计:研读教材,小组合作讨论完成表格。设计意图:教材是学生能够拥有的最有效的历史学习资源,充分利用教材资源,结合史料解读,通过小组合作的方式引导学生利用表格的形式将重点学习内容进行掌握。通过这几个环节的设计,本课第一个教学重点三位思想家的思想主张就在步步为营中突破。也希望通过引导让学生放在特定的时空观念中去理解家国情怀。有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。” —《日知录》卷一、三 (2016年10月浙江普通高校招生历史选考.26)有历史学者曾以忧时忧事的感情袒露自己在抗战孤岛—香港,读宋人著作的心灵感受,对两宋交替之际“汴京围困屈降诸卷,所述人事厉害之回环,国论是非之纷错,殆极失态诡变之至奇,”乃敢当日身历目睹之事,以相印证,则忽豁然心通意会。”这说明

A问题意识有助于廓清扑朔迷离的历史与现实是非

B家国情怀往往影响对历史与现实相关事件的理解

C历史学家的历史观往往贯穿于对现实的把握与选择

D历史学者需坚守自己的专业范围不为现实利害所扰 :五、教学流程二、因“脱世”而衰:秩序危机 什么是思想史?就是研究思想如何回应当时的社会和文化环境所提出来的问题。 ——葛兆光《新思想史研究》问题设计:结合史料和所学知识,通过小组合作探究的方式解读史料,理解当时的“秩序危机”,从而找到产生这些思想的根源。设计意图:先了解这些思想家的主张然后再去推导出现这些主张的根源,可能更符合学生的逻辑思维习惯。 :五、教学流程问题设计:展示史料,结合所学知识,通过小组合作探究的方式解读史料,理解当时的“秩序危机”,从而找到产生这些思想的根源。二、因“脱世”而衰:秩序危机 材料七:(明朝)嘉靖以来…什么国计民生…一概不学、不懂…心学蛊空了人们的灵魂。迂腐、愚昧、空虚,是这个时代士大夫阶层的共同品格。

——张显清《明晚心学的没落与实学思潮的兴起》材料六:使宰相不罢,自得以古圣哲王之行摩切其主,亦有所畏而不敢不从也。 ——《黄宗羲全集》材料五:民本思想的发皇、对专制的批评和攻击…是直接受明亡刺激而起。——韦政通《中国思想史》设计意图:历史背景的探究,只能是放在特定的时空中。带领学生通过史料解读,得出历史认识。这里的设计有个留白那就是没有给出经济方面的材料,这是基于教材里有一句“是明朝末年社会生产关系发生变化的具体反映”描述,根据教学经验我预设学生会从资本主义萌芽的角度回答,从而引出史料实证能力培养的教学目标。:五、教学流程二、因“脱世”而衰:秩序危机 问题设计:

1、你得出资本主义生产关系萌芽是黄宗羲工商皆本思想根源的依据是什么?

2、资本主义生产关系萌芽的标志是什么?如果要探究资本主义生产关系萌芽和黄宗羲工商皆本思想之间的关系,你会去查找什么资料?

3、根据材料八、九归纳概括黄宗羲工商皆本思想内涵以及产生根源。材料九:商业发展,商跃居农工之上,“就儒从商”现象越来越普遍。传统儒士开始思考士与商的地位,感觉微妙。 ——余英时《士与中国文化》材料八:今夫通都之市肆,十室而九,有为佛而货者,有为巫而或者,有为倡优而货者,有为奇技淫巧而货者,皆不切于民用,一概痛绝之,亦庶乎救弊之一端也。此古圣王崇本抑末之道。士儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》商品经济发展,士商合流设计意图:通过问题链的方式,层层设疑,引出史料实证能力培养的教学目标。历史时空观念的培养、引导学生查找原始材料、弄清本意,基于史实、证据引导都是历史学科的核心素养。而本课的教学难点之一,理解思想活跃局面产生的社会背景也在抽丝剥茧般的教学互动中顺利突破。并以图表的形式展示,大大提高了教学的实效。:五、教学流程问题设计:

1、根据所学思考,三人的这些思想是对传统儒学的彻底颠覆么?

2、阅读上述材料,回答三人的思想中与传统儒学有哪些共通之处?三、因“经世”而思:承上启下 材料十一:一种自觉的精神,亦终于在(宋代)士大夫社会中渐渐萌出……觉到他们应该担负着天下的重任。

——钱穆《国史大纲》材料十:《明夷待访录》之最高原理出于《孟子》之贵民与《礼运》之天下为公,其立言亦悉依《孟子》。

——萧公权《中国政治思想史》设计意图:通过材料情境创设问题设计,结合之前几个流程的学习,让学生认识到明末清初的“活跃思想”是对传统儒学的批判性继承和发展。本课的教学难点就此突破。 乾隆对明末具有突破性思维的文人和著作极为厌恶,成为禁书运动中的重点对象……《明夷待访录》虽然没有出现在禁毁目录里,但黄宗羲其他的书被禁,《明夷待访录》便一直沉潜,直到1839年才有了第一次重印本。

——庄秋水《乾隆禁书禁掉了什么》 “在三十年前,我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书(《明夷待访录》)的影响最早而最深。”

——梁启超《中国近三百年学术史》问题设计:黄宗羲的“经世建策”被“访”到了吗?五、教学流程三、因“经世”而思:承上启下 设计意图:通过材料解读,了解明末清初思想活跃局面的影响。呼应开课导入,勾勒出完整的教学线索。持此以遇明主,伊(尹)、吕(尚,即姜子牙)事业不难攻。”

——《明夷待访录·自序》五、教学流程三、因“经世”而思:承上启下 犹闻老眼盼“大壮”

岂料余生终“明夷”……设计意图:再看三人的著作,再回顾三人的一生,通过教师的旁白让学生体会到三人用一生在践行儒家积极入世的“家国情怀”,达到润物细无声的效果,而本课的主题也就此升华,结尾恰当好处的再次呼应了本课的主线“经世”精神下的儒家秩序重建。君子为学,以明道也,以救世也。——顾炎武 修身、齐家、治国、平天下 六经责我开生面,七尺从头乞活埋。——王夫之 六、教学反思1、备课的时候,一直在思考何种教学方式更能体现教学的有效性,范例式教学一度让我动心,以一个人物为线索贯穿整堂课似乎更有新意,但最终我还是选择了今天这个设计主要是基于我对高一教学实效和对学生现实接受水平的考虑。2、中国古代思想史的教学历来就是难点,文言文材料的解读是一个令学生颇为畏惧的问题,所以充分利用教材内的典型史料补充适合高一学生理解度的材料是提高教学实效的最有效手段。3、本课的两个细节设计是我在历史教学中所追求的教学执念。历史课究竟能给孩子们带来什么,培养他们的怀疑精神和追求证据的意识,培养他们的公民意识和家国情怀。历史课堂需要情感,不论是教师感性的讲述还是引领学生做理性的思考,这节课结束的时候,他们很安静,我想他们一定是思考到了一些什么……谢谢大家!

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史