必修五 梳理探究《文言词语和句式》 课件

文档属性

| 名称 | 必修五 梳理探究《文言词语和句式》 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-14 11:17:31 | ||

图片预览

文档简介

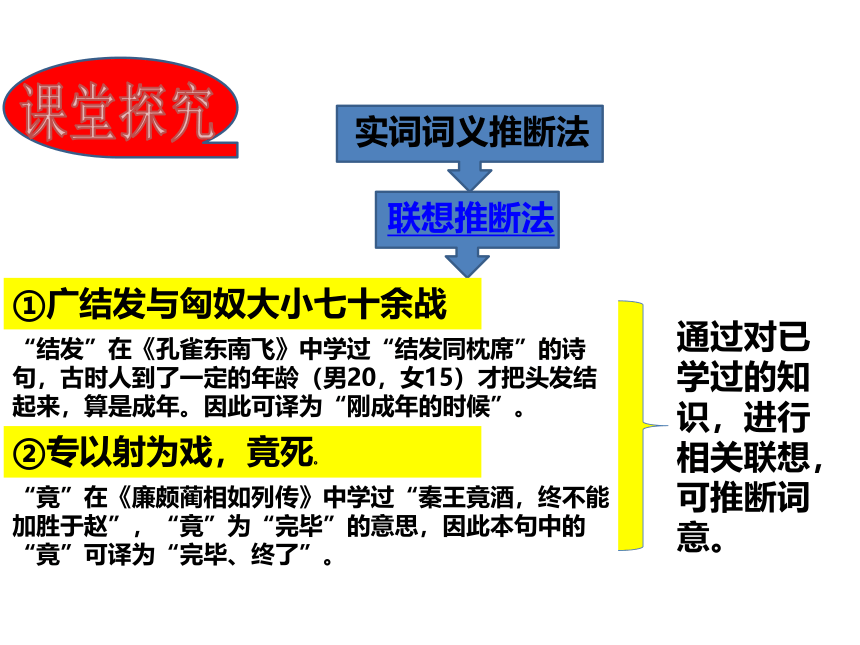

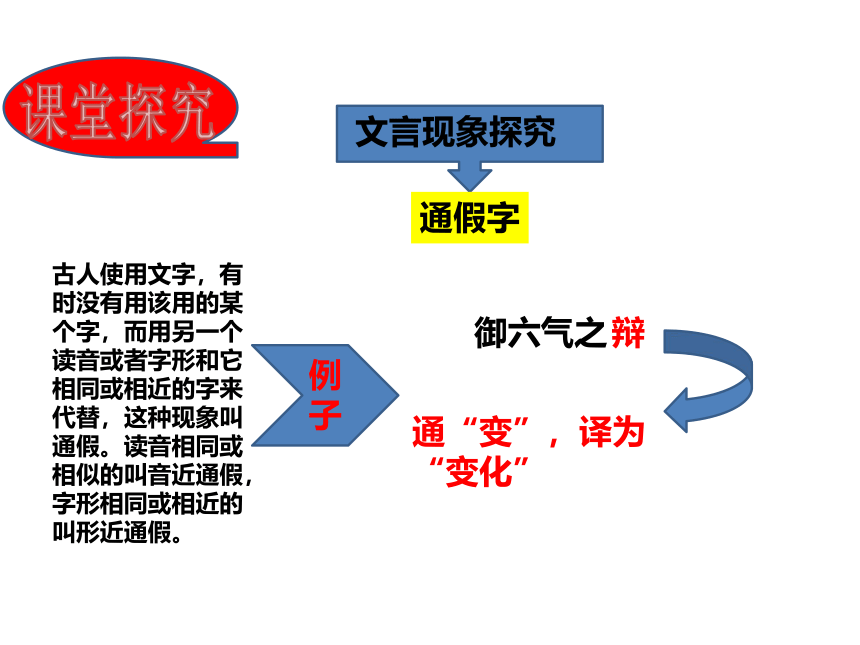

课件37张PPT。字形推断法相似句式推断法联想推断法成语推断法语境推断法①引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。“眄”的含义,根据含有目字旁的“眄”的对象“庭柯”就可知其大概的意思是“看”。②拔剑切而啖之。“啖”的含义,根据口字旁,就可知其大概是“吃”的意思。通过对字形结构(象形字、会意字、形声字)的分析来推断。①据崤函之固,拥雍州之地。“地”与“固”相对,“地”是名词,“固”也应是名词,译为“险固的地方”。②不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海。“跬步”对“小流”,可以推断“跬步”即为“小步、半步”的意思。古人行文,往往前后句子句式字数相同、结构相同或相似的语句,在相应的位置上,使用同义、反义或意思相近的词,运用了排比、对偶等修辞。可根据上下句与之对应的词的意义来推断。①广结发与匈奴大小七十余战“结发”在《孔雀东南飞》中学过“结发同枕席”的诗句,古时人到了一定的年龄(男20,女15)才把头发结起来,算是成年。因此可译为“刚成年的时候”。②专以射为戏,竟死。“竟”在《廉颇蔺相如列传》中学过“秦王竟酒,终不能加胜于赵”,“竟”为“完毕”的意思,因此本句中的“竟”可译为“完毕、终了”。通过对已学过的知识,进行相关联想,可推断词意。①收天下之兵借助成语“短兵相接”中“兵”的意思,可推断为“兵器”。②正襟危坐而问客曰借助成语“危言危行”可推断出其意为“端正”的意思。不少成语来源与文言文,可利用生活中掌握的成语的意思来推断其意。①故山殊可过“过”搭配的对象是“山”,可解释为“游览”。②既无伯叔,终鲜兄弟“鲜”和“无”对应,结合上下文的意思,可理解为“少”。根据句子本身的语境或上下文的语境来推断。通假字一词多义古今异义通假字古人使用文字,有时没有用该用的某个字,而用另一个读音或者字形和它相同或相近的字来代替,这种现象叫通假。读音相同或相似的叫音近通假,字形相同或相近的叫形近通假。例子御六气之辩通“变”,译为“变化”一词多义本义:最初造字时的意义引申义:由本义引申出来的意义比喻义:借用打比方而形成的新的意义一词多义.引申义“深”从表面到底或从外面到里面距离大,与“浅”相对一词多义.比喻义①地下工作“地下”比喻隐藏在敌人的势力范围内。

②点滴经验。“点滴”比喻零星的、微小的。

③冻结资金。“冻结”比喻阻止流动或变动。

④乱扣帽子。“帽子”比喻罪名或坏名义。古今异义词义扩大

词义缩小

词义转移

感彩发生变化

由于古今组词音节形式不同而造成的变化 臣所以去亲戚而事君者亲戚 古义:

今义:父母兄弟跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或其他成员演变后的词义所表示的概念外延比原来的词义所表示的大,叫做词义的扩大。其臭如兰臭 古义:

今义:气味只指味道中的臭味演变后的词义所表示的概念外延比原来的词义所表示的小,叫做词义的缩小。如“瓦”,古??义是“土器已烧之总名”。如《礼记?檀弓》说“有虞氏瓦棺”。现在,“瓦”则专指盖在屋顶上??的那种已烧过的土器了。它所表示的概念外延缩小了。又如“丈人”,古义指“老人之通称”,??因为“丈,借为扶行之杖;老人持杖,故曰丈人”。是亦走也走 古义:

今义:逃跑行演变后的词义所表示的概念内涵与原来的词义所表示的不同,叫作词义的转移。如:“闻??”,古义是“听而得其声也”。如《礼记?大学》说:“听而不闻”。此外还有“耳闻不如目见??”、“言者无罪,闻者足戒”等等,“闻”都是“听”的意思。现在,“闻”是指用鼻子嗅,它的词义内涵发生了变化。先帝不以臣卑鄙卑鄙 古义:

今义:地位低,见识浅,中性词品德不高尚词的感彩在一定的历史时期内一般是稳定的,但也会发生一些变化。这种变化是有原因的,我们可以从中看到变化的规律。社会原因,如“仲尼不假盖于子夏,护其短也。”“护短”这个词就是从这儿来的。“护短”原义是“讳言过失缺点”,就是顾全人家的短处,不使人难堪。这在当时是褒义的。但是这种待人处世的哲学是封建道德的反映,是旧制度的产物,所以遭到人们的嫌弃,“护短”也就成为贬义词了;语言因素,“其味酸,其臭膻。其味苦,其臭焦。其味甘,其臭香。其味辛,其臭腥。”这里的臭是气味的意思,包括香气和臭气,是个中性名词。而现在,“臭”字专门指不好闻的气味,变为贬义词。叶叶相交通交通 古义

今义 交:交错相通 通:相通指从事旅客和货物运输及语言和图文传递的行业。文言以单音节词为主,而现代汉语以多音节词为主,在阅读中常把古汉语中的多个单音节词习惯性连成现代汉语的一个多音节词,这就造成一种意义上的变化和理解上的错误。①蟪蛄不知春秋春秋 古义

今义 春天和秋天泛指岁月时光年龄②古之学者必有师学者 古义

今义 学习的人具有专门学识的人③颜色不少变颜色 古义

今义 脸色各种色彩的总称。④烈士暮年,壮心不已。烈士 古义

今义 英雄为正义而牺牲的人⑤弟走从军阿姨死阿姨 古义

今义 妓院里的头儿是对长辈女性的敬称词类活用(1)名词活用为动词(2)名词作状语(1)动词活用为名词(2)动词的使动(1)形容词作名词(2)形容词作动词(3)形容词的使动(4)形容词的意动数(量)词活用为动词(3)名词的意动(1)名词活用为动词名词动用的常用翻译方法:A.词前面加一个动词,变成动宾关系。

B.名词前面加一个介词,后面加一个动词。

C.换一个相应的动词。(2)名词作状语(3)名词的意动表示动作行为的方式、情状。以作为状语的那个名词所表示的人或物的特征,来描绘和修饰动作行为的方式或情状,通常翻译成“像??一样(似的)”表示对人或事物的处置态度。把甲(动词支配的宾语所表示的人或事物)当乙(用以修饰动词作状语的那个名词所表示的人或事物)来对待,一般可翻译作“像对待??一样地??”或“把??当作”表示完成动作行为所凭借的工具或采取的方式。翻译时,可在用作状语的名词前补上介词“用”“拿”“当”等,构成介宾短语。单纯的方位名词“东”“西”“南”“北”等在行为动词前作状语,一般表示动作行为的方位或趋向。译成现代汉语时,常常需加介词“在”“到”或“往”“向”等来理解。名词的意动用法是主语把宾语看成该名词指称的人或事物。动词活用①盖其又深,则其至又加少矣(到达的人)

②殫其地之出,竭其庐之入(地里的收成,家里的收入)1、动词作名词

(1)从动词在句子的位子来判断,看它是否处于主语、宾语的位置上,具有明显的表示人或者事物的意义。①汝安敢轻吾射(射术)

②一屠晚归(屠夫)(2)从动词跟别的词结合的语法关系上判断,如用在“其”“之”后,则活用为名词。2、动词的使动动词和它的宾语不是一般的支配与被支配的关系,而是使宾语所代表的人或事产生这个动词所表示的动作行为。??一般说来,活用作使动的动词,多数是不及物动词。不及物动词本来不带宾语,用于使动后,后面就带有宾语。翻译时要采用兼语式的形式。 2、形容词作动词

①善万物之得时(羡慕)

②是以区区不能废远(远离)1、形容词作名词

①四美具,二难并(美好的事物,难得的宾主)

②倚南窗以寄傲 (傲然自得的情怀) 3、形容词的使动

①审容膝之易安(使……安乐)

②眄庭柯以怡颜(使……愉快)4、形容词的意动

①悦亲戚之情话(以……为悦)

②乐琴书以消忧(以……为乐)文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。 在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。当形容词带宾语时,它表示附加某种特征于宾语所表示的事物上,这种活用方式,就是形容词使动用法。当形容词带上宾语时,它表示主语所表示的人或物认为宾语所表示的人或物具有某种性质或特征。①六王毕,四海一(行十步)(统一)②骐骥一跃,不能十步在文言文中,数词往往用来担当谓语,陈说事情的状况,或表示具有某个数量的事物。①鱼肉百姓

②项伯杀人,臣活之

③秋毫不敢有所近

④而后乃今将图南

⑤一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(三)宾语前置句

在古代汉语里,宾语位置也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定的条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。

(四)定语后置句

定语分为领属性和修饰性两大类。在文言文中,能后置的定语大多是修饰性的定语。

(五)状语后置

在文言中,如果遇到介宾短语作状语时,却常常将其置于句末,所以,有时人们把状语后置又称之为“介宾短语后置”。

(二)被动句

主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫被动句。

(一)判断句

对事物的性质、情况,事物间的关系作出肯定或否定判断的句子。

(六)固定结构

由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。判断句3、用动词“为”“是”表判断。

①人为刀俎,我为鱼肉

②问今是何世1、用“者”“也”表判断。

①廉颇者,赵之良将也。

②夫战,勇气也。

③菊,花之隐逸者也。2、用副词“乃、则、皆、素”表判断。

①环滁皆山也

②此则岳阳楼之大观也

③且相如素贱人4、用“非、未、弗、莫、毋”表判断。

①予本非文人画士

②愿早定大计,莫用众人之议也被动句4、无标志的被动句

①而刘夙婴疾病

②锲而不舍,金石可镂1、用“于”表被动

①不拘于时,学于余

②内惑于郑袖,外惑于张仪2、用“见”“见……于”“受……于”表被动

①秦城恐不可得,徒见欺

②臣诚恐见欺于王而负赵3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

①身死人手为天下笑者

②若属皆且为所虏宾语前置句4、介词宾语的前置。

①一言以蔽之

②秋以为期1、在疑问句中,疑问代词(安、何、谁等)作宾语,一般提前到动词(或介词)前。

①沛公安在?

②彼且奚适也?3、为了强调宾语,借助“之、是”等词的帮助,把宾语从动词后提到动词前。“之”和“是”是宾语前置的标志,不译。

①何陋之有?

②马首是瞻 2、在否定句中,代词作宾语,也要提前到动词前。

①未之有也

②莫之夭阏者定语后置句4、用量词作定语大多数放在中心语的后面。

①购之金千斤,邑万家

②项羽兵四十万,沛公兵十万1、“中心语+定语+者”的形式

①求人可使报秦者

②送匈奴使留在汉者2、“中心语+之+定语”的形式

蚓无爪牙之利,筋骨之强3、“中心语+之+定语+者”的形式

①马之千里者,一食或尽粟一石

②石之铿然有声者,所在皆是也①具告以事

②农人告余以春及状语后置句1、用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置。①青,取之于蓝,而青于蓝

②将有事于西畴

2、介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。固定结构 由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。

1、表陈述语气常用的有:

有以(有......用来)、无以(没有......用来)、有所(有.....的)、无所(没有......的)、比及(等到......的时候)2、表疑问语气常用的有:

奈何(怎么办)、何如(怎么样)、如......何(把......怎么样)、得无......耶(大概......吧、恐怕......吧)

3、表感叹语气常用的有:

何其(多么)、一何(何等、多么)、何......之(怎么......这样啊)

4、表反问语气常用的有:

无乃......乎(恐怕、只怕)、不亦......乎(不是......吗)、得无......乎(难道......吗)、何......为(为什么......呢)①刘备,天下枭雄

②举十万之众,受制于人

③通计一舟,为人五,为窗八

④君子博学而日参省乎己反馈练习:祝大学学习愉快

②点滴经验。“点滴”比喻零星的、微小的。

③冻结资金。“冻结”比喻阻止流动或变动。

④乱扣帽子。“帽子”比喻罪名或坏名义。古今异义词义扩大

词义缩小

词义转移

感彩发生变化

由于古今组词音节形式不同而造成的变化 臣所以去亲戚而事君者亲戚 古义:

今义:父母兄弟跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或其他成员演变后的词义所表示的概念外延比原来的词义所表示的大,叫做词义的扩大。其臭如兰臭 古义:

今义:气味只指味道中的臭味演变后的词义所表示的概念外延比原来的词义所表示的小,叫做词义的缩小。如“瓦”,古??义是“土器已烧之总名”。如《礼记?檀弓》说“有虞氏瓦棺”。现在,“瓦”则专指盖在屋顶上??的那种已烧过的土器了。它所表示的概念外延缩小了。又如“丈人”,古义指“老人之通称”,??因为“丈,借为扶行之杖;老人持杖,故曰丈人”。是亦走也走 古义:

今义:逃跑行演变后的词义所表示的概念内涵与原来的词义所表示的不同,叫作词义的转移。如:“闻??”,古义是“听而得其声也”。如《礼记?大学》说:“听而不闻”。此外还有“耳闻不如目见??”、“言者无罪,闻者足戒”等等,“闻”都是“听”的意思。现在,“闻”是指用鼻子嗅,它的词义内涵发生了变化。先帝不以臣卑鄙卑鄙 古义:

今义:地位低,见识浅,中性词品德不高尚词的感彩在一定的历史时期内一般是稳定的,但也会发生一些变化。这种变化是有原因的,我们可以从中看到变化的规律。社会原因,如“仲尼不假盖于子夏,护其短也。”“护短”这个词就是从这儿来的。“护短”原义是“讳言过失缺点”,就是顾全人家的短处,不使人难堪。这在当时是褒义的。但是这种待人处世的哲学是封建道德的反映,是旧制度的产物,所以遭到人们的嫌弃,“护短”也就成为贬义词了;语言因素,“其味酸,其臭膻。其味苦,其臭焦。其味甘,其臭香。其味辛,其臭腥。”这里的臭是气味的意思,包括香气和臭气,是个中性名词。而现在,“臭”字专门指不好闻的气味,变为贬义词。叶叶相交通交通 古义

今义 交:交错相通 通:相通指从事旅客和货物运输及语言和图文传递的行业。文言以单音节词为主,而现代汉语以多音节词为主,在阅读中常把古汉语中的多个单音节词习惯性连成现代汉语的一个多音节词,这就造成一种意义上的变化和理解上的错误。①蟪蛄不知春秋春秋 古义

今义 春天和秋天泛指岁月时光年龄②古之学者必有师学者 古义

今义 学习的人具有专门学识的人③颜色不少变颜色 古义

今义 脸色各种色彩的总称。④烈士暮年,壮心不已。烈士 古义

今义 英雄为正义而牺牲的人⑤弟走从军阿姨死阿姨 古义

今义 妓院里的头儿是对长辈女性的敬称词类活用(1)名词活用为动词(2)名词作状语(1)动词活用为名词(2)动词的使动(1)形容词作名词(2)形容词作动词(3)形容词的使动(4)形容词的意动数(量)词活用为动词(3)名词的意动(1)名词活用为动词名词动用的常用翻译方法:A.词前面加一个动词,变成动宾关系。

B.名词前面加一个介词,后面加一个动词。

C.换一个相应的动词。(2)名词作状语(3)名词的意动表示动作行为的方式、情状。以作为状语的那个名词所表示的人或物的特征,来描绘和修饰动作行为的方式或情状,通常翻译成“像??一样(似的)”表示对人或事物的处置态度。把甲(动词支配的宾语所表示的人或事物)当乙(用以修饰动词作状语的那个名词所表示的人或事物)来对待,一般可翻译作“像对待??一样地??”或“把??当作”表示完成动作行为所凭借的工具或采取的方式。翻译时,可在用作状语的名词前补上介词“用”“拿”“当”等,构成介宾短语。单纯的方位名词“东”“西”“南”“北”等在行为动词前作状语,一般表示动作行为的方位或趋向。译成现代汉语时,常常需加介词“在”“到”或“往”“向”等来理解。名词的意动用法是主语把宾语看成该名词指称的人或事物。动词活用①盖其又深,则其至又加少矣(到达的人)

②殫其地之出,竭其庐之入(地里的收成,家里的收入)1、动词作名词

(1)从动词在句子的位子来判断,看它是否处于主语、宾语的位置上,具有明显的表示人或者事物的意义。①汝安敢轻吾射(射术)

②一屠晚归(屠夫)(2)从动词跟别的词结合的语法关系上判断,如用在“其”“之”后,则活用为名词。2、动词的使动动词和它的宾语不是一般的支配与被支配的关系,而是使宾语所代表的人或事产生这个动词所表示的动作行为。??一般说来,活用作使动的动词,多数是不及物动词。不及物动词本来不带宾语,用于使动后,后面就带有宾语。翻译时要采用兼语式的形式。 2、形容词作动词

①善万物之得时(羡慕)

②是以区区不能废远(远离)1、形容词作名词

①四美具,二难并(美好的事物,难得的宾主)

②倚南窗以寄傲 (傲然自得的情怀) 3、形容词的使动

①审容膝之易安(使……安乐)

②眄庭柯以怡颜(使……愉快)4、形容词的意动

①悦亲戚之情话(以……为悦)

②乐琴书以消忧(以……为乐)文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。 在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。当形容词带宾语时,它表示附加某种特征于宾语所表示的事物上,这种活用方式,就是形容词使动用法。当形容词带上宾语时,它表示主语所表示的人或物认为宾语所表示的人或物具有某种性质或特征。①六王毕,四海一(行十步)(统一)②骐骥一跃,不能十步在文言文中,数词往往用来担当谓语,陈说事情的状况,或表示具有某个数量的事物。①鱼肉百姓

②项伯杀人,臣活之

③秋毫不敢有所近

④而后乃今将图南

⑤一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(三)宾语前置句

在古代汉语里,宾语位置也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定的条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。

(四)定语后置句

定语分为领属性和修饰性两大类。在文言文中,能后置的定语大多是修饰性的定语。

(五)状语后置

在文言中,如果遇到介宾短语作状语时,却常常将其置于句末,所以,有时人们把状语后置又称之为“介宾短语后置”。

(二)被动句

主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫被动句。

(一)判断句

对事物的性质、情况,事物间的关系作出肯定或否定判断的句子。

(六)固定结构

由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。判断句3、用动词“为”“是”表判断。

①人为刀俎,我为鱼肉

②问今是何世1、用“者”“也”表判断。

①廉颇者,赵之良将也。

②夫战,勇气也。

③菊,花之隐逸者也。2、用副词“乃、则、皆、素”表判断。

①环滁皆山也

②此则岳阳楼之大观也

③且相如素贱人4、用“非、未、弗、莫、毋”表判断。

①予本非文人画士

②愿早定大计,莫用众人之议也被动句4、无标志的被动句

①而刘夙婴疾病

②锲而不舍,金石可镂1、用“于”表被动

①不拘于时,学于余

②内惑于郑袖,外惑于张仪2、用“见”“见……于”“受……于”表被动

①秦城恐不可得,徒见欺

②臣诚恐见欺于王而负赵3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

①身死人手为天下笑者

②若属皆且为所虏宾语前置句4、介词宾语的前置。

①一言以蔽之

②秋以为期1、在疑问句中,疑问代词(安、何、谁等)作宾语,一般提前到动词(或介词)前。

①沛公安在?

②彼且奚适也?3、为了强调宾语,借助“之、是”等词的帮助,把宾语从动词后提到动词前。“之”和“是”是宾语前置的标志,不译。

①何陋之有?

②马首是瞻 2、在否定句中,代词作宾语,也要提前到动词前。

①未之有也

②莫之夭阏者定语后置句4、用量词作定语大多数放在中心语的后面。

①购之金千斤,邑万家

②项羽兵四十万,沛公兵十万1、“中心语+定语+者”的形式

①求人可使报秦者

②送匈奴使留在汉者2、“中心语+之+定语”的形式

蚓无爪牙之利,筋骨之强3、“中心语+之+定语+者”的形式

①马之千里者,一食或尽粟一石

②石之铿然有声者,所在皆是也①具告以事

②农人告余以春及状语后置句1、用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置。①青,取之于蓝,而青于蓝

②将有事于西畴

2、介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。固定结构 由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。

1、表陈述语气常用的有:

有以(有......用来)、无以(没有......用来)、有所(有.....的)、无所(没有......的)、比及(等到......的时候)2、表疑问语气常用的有:

奈何(怎么办)、何如(怎么样)、如......何(把......怎么样)、得无......耶(大概......吧、恐怕......吧)

3、表感叹语气常用的有:

何其(多么)、一何(何等、多么)、何......之(怎么......这样啊)

4、表反问语气常用的有:

无乃......乎(恐怕、只怕)、不亦......乎(不是......吗)、得无......乎(难道......吗)、何......为(为什么......呢)①刘备,天下枭雄

②举十万之众,受制于人

③通计一舟,为人五,为窗八

④君子博学而日参省乎己反馈练习:祝大学学习愉快