2016-2017学年八年级数学同步单元双基双测“AB”卷(浙江版)(下册):专题05 特殊平行四边形(B卷)(解析版)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年八年级数学同步单元双基双测“AB”卷(浙江版)(下册):专题05 特殊平行四边形(B卷)(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-05-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

班级

姓名

学号

分数

(测试时间:60分钟

满分:120分)

一、选择题(每小题3分,总计30分)

1.下列说法正确的是(

)

A.对角线相等且互相垂直的四边形是菱形

B.对角线互相垂直的梯形是等腰梯形

C.对角线互相垂直的四边形是平行四边形

D.对角线相等且互相平分的四边形是矩形

【答案】D

【解析】

考点:

等腰梯形、平行四边形、菱形、矩形的判定

2.在四边形ABCD中,O是对角线的交点,能判定这个四边形是正方形的是(

)

A.AC=BD,AB∥CD,AB=CD

B.AD∥BC,∠A=∠C

C.AO=BO=CO=DO,AC⊥BD

D.AO=CO,BO=DO,AB=BC

【答案】C.

【解析】

试题分析:A.不能,只能判定为矩形;

B.不能,只能判定为平行四边形;

C.能;

D.不能,只能判定为菱形.

故选C.

考点:正方形的判定.

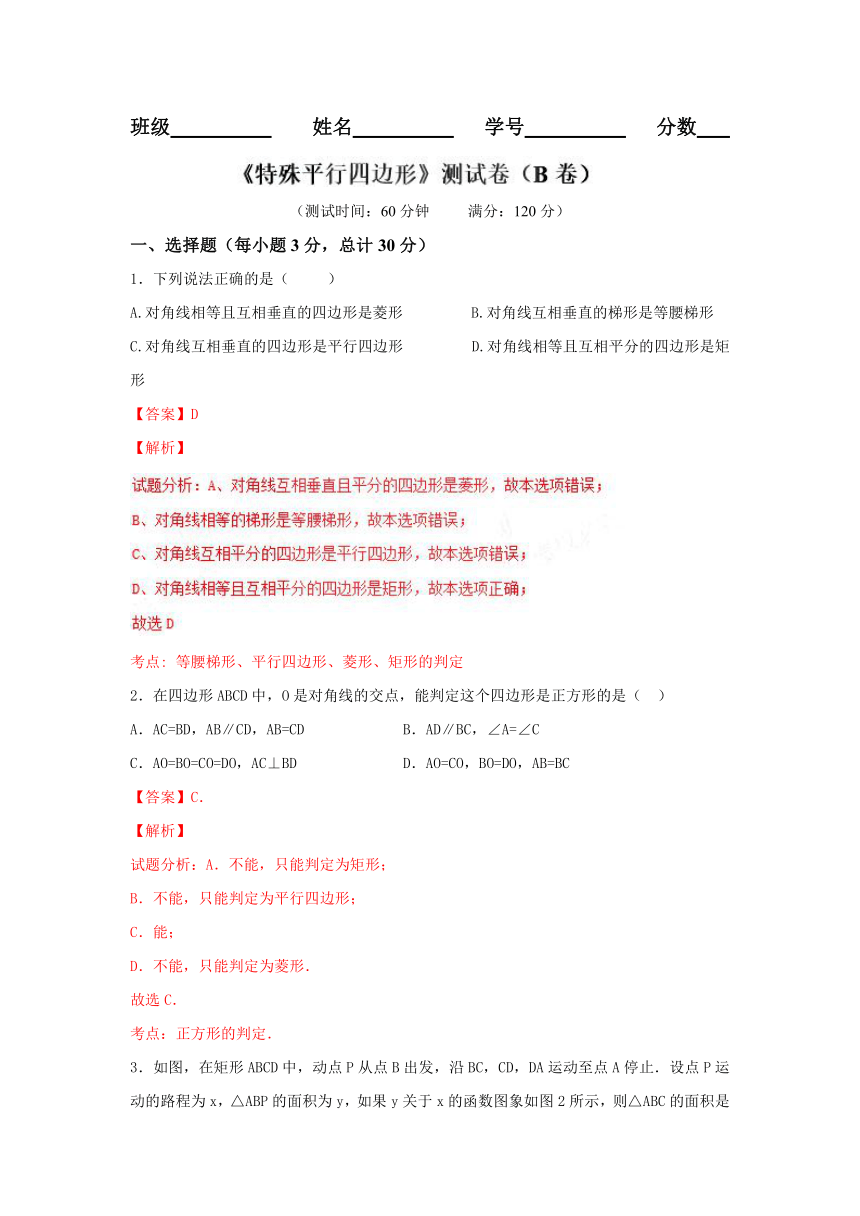

3.如图,在矩形ABCD中,动点P从点B出发,沿BC,CD,DA运动至点A停止.设点P运动的路程为x,△ABP的面积为y,如果y关于x的函数图象如图2所示,则△ABC的面积是

A.10

B.16

C.18

D.20

【答案】A.

【解析】

故选A.

考点:1.动点问题的函数图象;2.直角梯形.

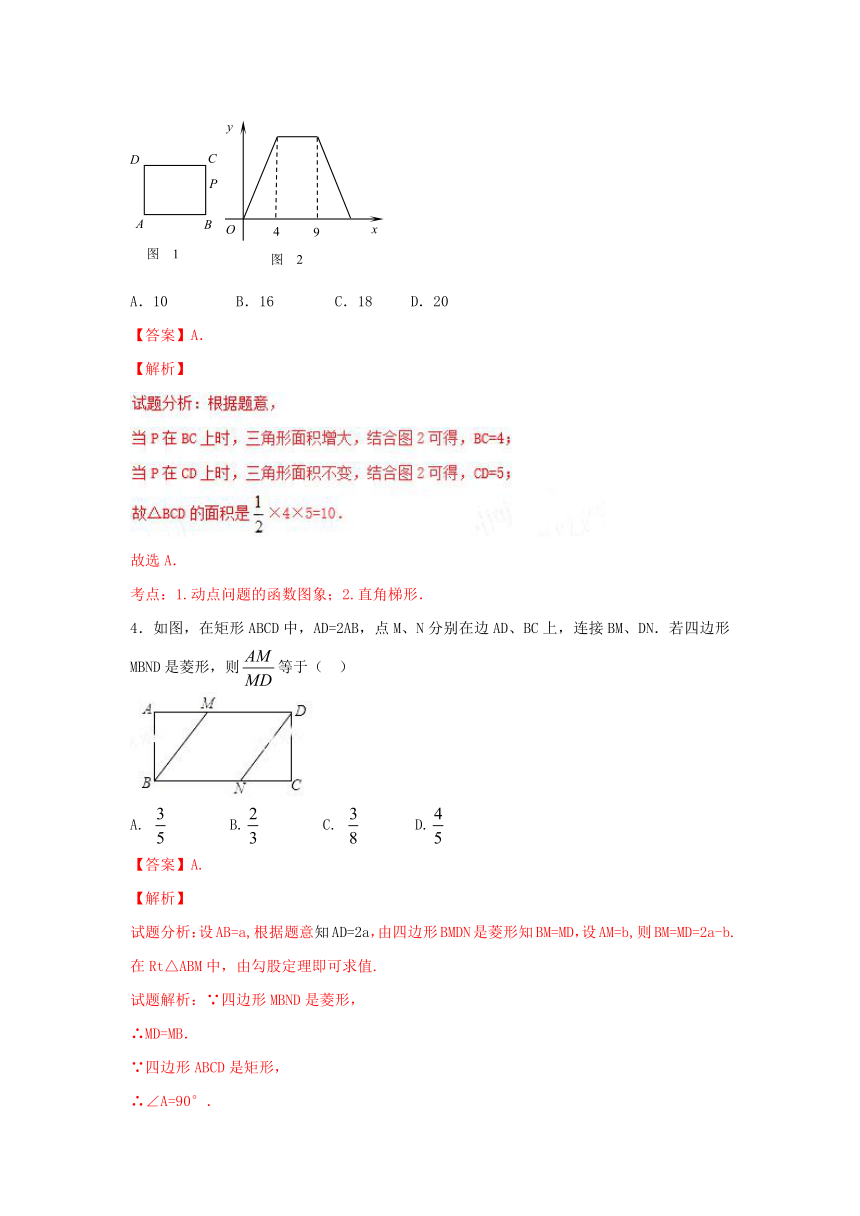

4.如图,在矩形ABCD中,AD=2AB,点M、N分别在边AD、BC上,连接BM、DN.若四边形MBND是菱形,则等于(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】A.

【解析】

试题分析:设AB=a,根据题意知AD=2a,由四边形BMDN是菱形知BM=MD,设AM=b,则BM=MD=2a-b.在Rt△ABM中,由勾股定理即可求值.

试题解析:∵四边形MBND是菱形,

∴MD=MB.

∵四边形ABCD是矩形,

∴∠A=90°.

设AB=a,AM=b,则MB=2a-b,(a、b均为正数).

在Rt△ABM中,AB2+AM2=BM2,即a2+b2=(2a-b)2,

解得a=,

∴MD=MB=2a-b=,

∴.

故选A.

考点:1.矩形的性质;2.

勾股定理;3.

菱形的性质.

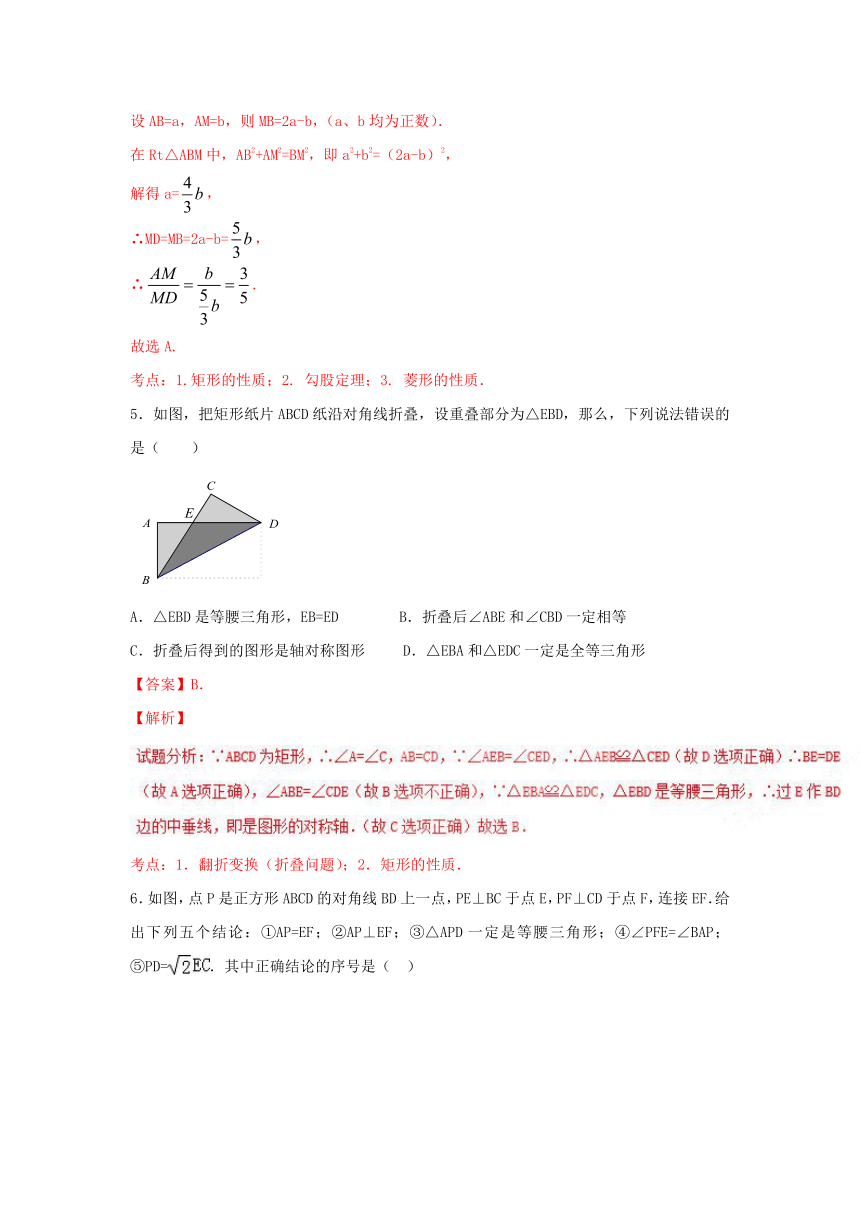

5.如图,把矩形纸片ABCD纸沿对角线折叠,设重叠部分为△EBD,那么,下列说法错误的是(

)

A.△EBD是等腰三角形,EB=ED

B.折叠后∠ABE和∠CBD一定相等

C.折叠后得到的图形是轴对称图形

D.△EBA和△EDC一定是全等三角形

【答案】B.

【解析】

考点:1.翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质.

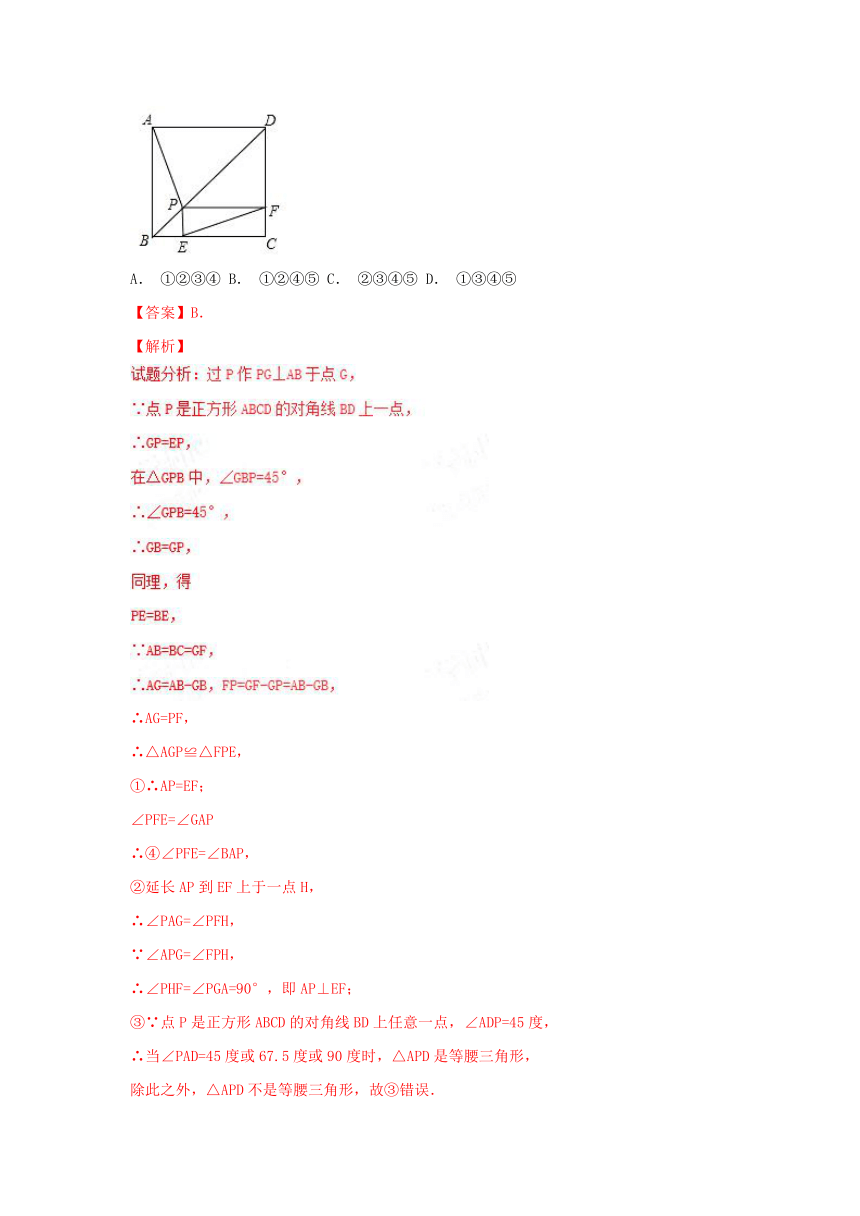

6.如图,点P是正方形ABCD的对角线BD上一点,PE⊥BC于点E,PF⊥CD于点F,连接EF.给出下列五个结论:①AP=EF;②AP⊥EF;③△APD一定是等腰三角形;④∠PFE=∠BAP;⑤PD=.其中正确结论的序号是(

)

A.

①②③④

B.

①②④⑤

C.

②③④⑤

D.

①③④⑤

【答案】B.

【解析】

∴AG=PF,

∴△AGP≌△FPE,

①∴AP=EF;

∠PFE=∠GAP

∴④∠PFE=∠BAP,

②延长AP到EF上于一点H,

∴∠PAG=∠PFH,

∵∠APG=∠FPH,

∴∠PHF=∠PGA=90°,即AP⊥EF;

③∵点P是正方形ABCD的对角线BD上任意一点,∠ADP=45度,

∴当∠PAD=45度或67.5度或90度时,△APD是等腰三角形,

除此之外,△APD不是等腰三角形,故③错误.

∵GF∥BC,

∴∠DPF=∠DBC,

又∵∠DPF=∠DBC=45°,

∴∠PDF=∠DPF=45°,

∴PF=EC,

∴在Rt△DPF中,DP2=DF2+PF2=EC2+EC2=2EC2,

∴⑤DP=EC.

∴其中正确结论的序号是①②④⑤.

故选B.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质.

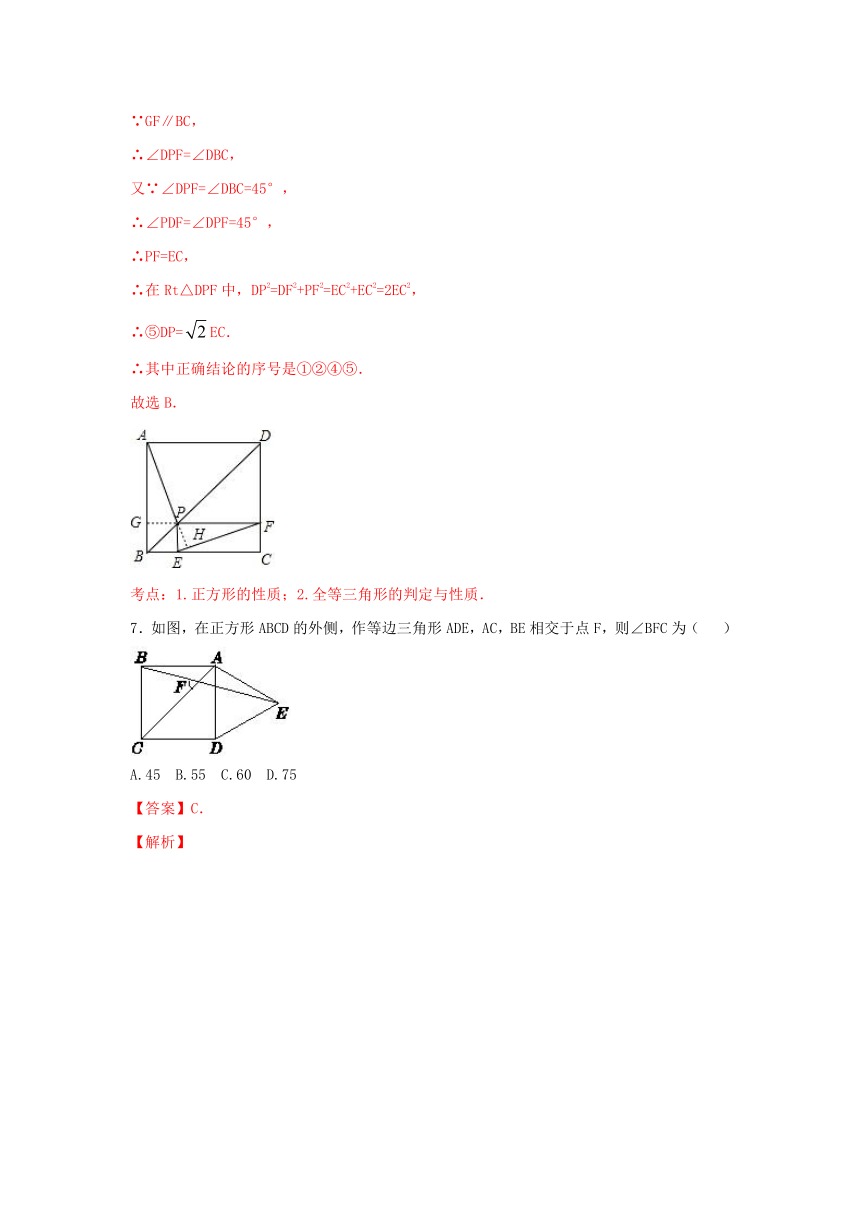

7.如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,AC,BE相交于点F,则∠BFC为(

)

A.45

B.55

C.60

D.75

【答案】C.

【解析】

故选:C.

考点:1.正方形的性质;2.等腰三角形的性质;3.等边三角形的性质.

8.如图,已知菱形ABCD的对角线AC、BD的长分别为6cm,8cm,AE⊥BC于点E,则AE的长是(

)

A.cm

B.cm

C.cm

D.cm

【答案】D

【解析】

试题分析:根据AC=6,BC=8可得:OC=3,BO=4,菱形的面积为24,∴BC=5,最后根据BC×AE=24求出AE的长度.

考点:菱形的性质,等面积法求解.

9.如图,E是边长为l的正方形ABCD的对角线BD上一点,且BE=BC,P为CE上任意一点,PQ⊥BC于点Q,PR⊥BE于点R,则PQ+PR的值为(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】A

【解析】

又∵

∴

∴,

∵BE=BC=1且正方形对角线,

又BC=CD,CM⊥BD,

∴M为BD中点,又△BDC为直角三角形,

∴,

即PQ+PR值是.

考点:正方形的性质

点评:本题的解题关键是作出正确的辅助线,利用全等三角形的判定和性质的应用,来化简题目

10.如图,在斜边为3的等腰直角三角形OAB中,作内接正方形A1B1C1D1;在等腰直角三角形OA1B1中,作内接正方形A2B2C2D2;在等腰直角三角形OA2B2中,作内接正方形A3B3C3D3…依次作下去,则第2014个正方形A2014B2014C2014D2014的边长是(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】B.

【解析】

C 1D1=AB=1.

同理C 2D2=C1D1=,

C 3D3=×=,

…

C 2014D2014=.

故选B.考点:

1.等腰直角三角形;2.正方形的性质.

二、填空题(每小题4分,总计24分)

11.用边长相等的三角形、四边形、五边形、六边形、七边形中的一种;能进行平面镶嵌的几何图形

有

种.

【答案】2

【解析】

360°,所以不能密铺.因此能进行平面镶嵌的几何图形有三角形和四边形2种.

考点:平面镶嵌.

12.如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,∠AOB=60°,点E、F分别是BO、BC的中点,若AB=6cm,则△BEF的周长为

【答案】6+3.

【解析】

试题分析:根据矩形的性质,可以得到△AOB是等边三角形,则可以求得OA的长,进而求得AC的长,再利用三角形中位线定理得出△BEF的周长为△BOC周长的一半求出即可.

试题解析:∵矩形ABCD,OA=OB

又∵∠AOB=60°

∴△AOB是等边三角形.

∴OA=AB=6cm,

∴OC=OB=6cm,AC=12cm,

∴BC==6(cm),

∵点E、F分别是BO、BC的中点,

∴EF=CO,BE=BO,BF=BC,

∴△BEF的周长为△BOC周长的一半为:

(6+6+6)=6+3.

考点:1.矩形的性质;2.等边三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理.

13.如图,四边形ABCD是正方形,延长AB到点E,使AE=AC,则∠BCE的度数是

.

【答案】22.5°

考点:等腰三角形的性质;三角形内角和定理;正方形的性质

点评:此题主要考查的是正方形、等腰三角形的性质及三角形内角和定理

14.如图,将一张长方形纸片沿EF折叠后,点A、B分别落在A’、B’的位置,如果∠1=56°,那么∠2的度数是_______________.

【答案】68°

【解析】

试题分析:∵∠EFB’=∠1=56°,∴∠B’FC=180°-∠1-∠EFB’=68°,∵AD//BC,∴∠2=∠B’FC=68°;

考点:1、折叠的性质;2、平行线的性质.

15.如图平行四边形ABCD中AB=AD=6,∠DAB=60度,F为AC上一点,E为AB中点,则EF+BF的最小值为

.

【答案】.

【解析】

考点:1.轴对称-最短路线问题;2.平行四边形的性质;3.菱形的判定和性质;4.勾股定理.

16.如图,在正方形ABCD中,边长为2的等边三角形AEF的顶点E、F分别在BC和CD上,下列结论:

①CE=CF;②∠AEB=75°;③BE+DF=EF;④S正方形ABCD=2+

其中正确的序号是______________

【答案】①②④.

【解析】

∴BE=DF,

∵BC=DC,

∴BC-BE=CD-DF,

∴CE=CF,

∴①说法正确;

∵CE=CF,

∴△ECF是等腰直角三角形,

∴∠CEF=45°,

∵∠AEF=60°,

∴∠AEB=75°,

∴②说法正确;

如图,连接AC,交EF于G点,

∴AC⊥EF,且AC平分EF,

∵∠CAF≠∠DAF,

∴DF≠FG,

④说法正确,

故答案为①②④.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.等边三角形的性质.

三、解答题(总计66分)

17.(4分)

如图,AC是菱形ABCD的对角线,点E,F分别在AB,AD上,且AEAF.

求证:CE=CF.

【答案】见解析

【解析】

试题分析:由菱形的性质得到从而的证.

试题解析:∵

四边形ABCD是菱形

∴

又∵AE=AF,AC为公共边

∴

∴CE=CF

、

考点:菱形的性质,三角形全等

18.如图,

正方形ABCD的对角线相交于点

O,点O也是正方形A′B′C′O的一个顶点,如果两个正方形的边长都是2,求两个正方形重叠部分的面积。

【答案】1.

【解析】

∴△DOE≌△AOF,(ASA)

∴S△AOF=S△DOE,

∴两个正方形重叠部分的面积=S△AOE+S△AOF=S△AOE+S△DOE=S△AOD,

∵S△AOD=S正方形ABCD=1,

∴两个正方形重叠部分的面积为1.

答:两个正方形重叠部分的面积为1.

考点:1.全等三角形的判定与性质;2.正方形的性质.

19.如图所示,折叠长方形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的点F处,已知AB=8cm,BC=10cm,求EF的长。

【答案】5cm.

【解析】

∵x>0,

∴x=3,

即CE=3cm,

∴EF=8-3=5(cm).

考点:1.翻折变换(折叠问题);2.勾股定理;3.矩形的性质.

20.如图,在△ABD中,AB=AD,AO平分∠BAD,过点D作AB的平行线交AO的延长线于点C,连接BC

(1)求证:四边形ABCD是菱形。

(2)如果OA,OB(OA>OB)的长(单位:米)是一元二次方程的两根,求AB的长以及菱形ABCD的面积。

(3)若动点M从A出发,沿AC以2m/S的速度匀速直线运动到点C,动点N从B

出发,沿BD以1m/S的速度匀速直线运动到点D,当M运动到C点时运动停止。若M、N同时出发,问出发几秒钟后,△MON的面积为?

【答案】(1)证明见解析;(2)5,24;(3)M,N出发秒,秒,秒钟后,△MON的面积为m2.

【解析】

∴四边形ABCD为平行四边形,

又∵AB=AD,∴ ABCD是菱形;

(2)解:解方程x2-7x+12=0,得

OA=4,OB=3,

利用勾股定理AB==5,

S菱形ABCD=AC×BD=×8×6=24平方米.

综上所述:M,N出发秒,秒,秒钟后,△MON的面积为m2.

考点:1.菱形的判定;2.一元二次方程的应用;3.等腰三角形的性质.

21.(本题满分15分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,BC=12,动点P从点A开始,沿边AC向点C以每秒1个单位长度的速度运动,动点Q从点C开始,沿边CB向点B以每秒2个单位长度的速度运动,过点P作PD∥BC,交AB于点D,连结PQ.点P,Q分别从点A,C同时出发,当其中一点到达端点时,另两个点也随之停止运动,设运动时间为t秒(t≥0).

(1)直接用含t的代数式分别表示:QB=

,PD=

;

(2)是否存在t的值,使四边形PDBQ为平行四边形?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由;

(3)是否存在t的值,使四边形PDBQ为菱形?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.并探究如何改变Q的速度(匀速运动),使四边形PDBQ在某一时刻为菱形,求点Q的速度;

【答案】解:(1)QB=12-2t,PD=t。

∵PD∥BC,当PD=BQ时四边形PDBQ为平行四边形,

即12-2t=t,解得:t=(秒)(或t=3.6秒)

∴存在t的值,使四边形PDBQ为平行四边形。

∵t=3.6时,BQ=PD=t=4.8,由△ABC∽△ADP,∴AD=t=6,BD=15-6=9,

∴BD≠PD,∴不存在t使四边形PDBQ为菱形。

设点Q的速度为每秒个单位长度

则,,

要使四边形PDBQ为菱形,则

当时,即,解得:

当,时,即,解得:

∴当点Q的速度为每秒个单位长度时,经过秒,四边形PDBQ是菱形

【解析】

考点:相似三角形的判定与性质;平行四边形的判定与性质;菱形的判定与性质.

点评:此题考查了相似三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、菱形的判定与性质.此题综合性很强,难度较大,解题的关键是注意数形结合思想的应用.

22.如图,在边长为10的菱形ABCD中,对角线BD=16,点O是直线BD上的动点,OE⊥AB于E,OF⊥AD于F.

(1)对角线AC的长是

,菱形ABCD的面积是

;

(2)如图1,当点O在对角线BD上运动时,OE+OF的值是否发生变化?请说明理由;

(3)如图2,当点O在对角线BD的延长线上时,OE+OF的值是否发生变化?若不变,请说明理由,若变化,请探究OE、OF之间的数量关系,并说明理由.

【答案】(1)12;96

;(2)OE+OF=9.6是定值,不变;(3)OE+OF的值变化,OE、OF之间的数量关系为:OE-OF=9.6

【解析】

∴AC=2AG=2×6=12,

菱形ABCD的面积=AC BD=×12×16=96;

故答案为:12;96;

(2)如图1,连接AO,则S△ABD=S△ABO+S△ADO,

所以,BD AG=AB OE+AD OF,

即×16×6=×10 OE+×10 OF,

解得OE+OF=9.6是定值,不变;

(3)如图2,连接AO,则S△ABD=S△ABO-S△ADO,

考点:菱形的性质

23.在正方形ABCD

中,点F是BC延长线上一点,过点B作BE⊥DF于点E,交CD于点G,连接CE.

(1)若正方形ABCD边长为3,DF=4,求CG的长;

(2)求证:EF+EG=CE.

【答案】(1)

;(2)证明见解析.

【解析】

试题分析:(1)根据正方形的性质可得∠BCG=∠DCB=∠DCF=90°,BC=DC,再根据同角的余角相等求出∠CBG=∠CDF,然后利用“角边角”证明△CBG和△CDF全等,根据全等三角形对应边相等可得BG=DF,再利用勾股定理列式计算即可得解;(2)过点过点C作CM⊥CE交BE于点M,根据全等三角形对应边相等可得CG=CF,全等三角形对应角相等可得∠F=∠CGB,再利用同角的余角相等求出∠MCG=∠ECF,然后利用“角边角”证明△MCG和△ECF全等,根据全等三角形对应边相等可得MG=EF,CM=CE,从而判断出△CME是等腰直角三角形,再根据等腰直角三角形的性质证明即可.

∴CG=;

(2)证明:如图,过点C作CM⊥CE交BE于点M,

∵△CBG≌△CDF,

∴CG=CF,∠F=∠CGB,

∵∠MCG+∠DCE=∠ECF+∠DCE=90°,

∴∠MCG=∠ECF,

在△MCG和△ECF中,

,

∴EF+EG=CE.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.勾股定理;4.等腰直角三角形.

y

x

图

1

O

A

B

D

C

P

4

9

图

2

图1

图2

G

E

A

B

C

D

F

姓名

学号

分数

(测试时间:60分钟

满分:120分)

一、选择题(每小题3分,总计30分)

1.下列说法正确的是(

)

A.对角线相等且互相垂直的四边形是菱形

B.对角线互相垂直的梯形是等腰梯形

C.对角线互相垂直的四边形是平行四边形

D.对角线相等且互相平分的四边形是矩形

【答案】D

【解析】

考点:

等腰梯形、平行四边形、菱形、矩形的判定

2.在四边形ABCD中,O是对角线的交点,能判定这个四边形是正方形的是(

)

A.AC=BD,AB∥CD,AB=CD

B.AD∥BC,∠A=∠C

C.AO=BO=CO=DO,AC⊥BD

D.AO=CO,BO=DO,AB=BC

【答案】C.

【解析】

试题分析:A.不能,只能判定为矩形;

B.不能,只能判定为平行四边形;

C.能;

D.不能,只能判定为菱形.

故选C.

考点:正方形的判定.

3.如图,在矩形ABCD中,动点P从点B出发,沿BC,CD,DA运动至点A停止.设点P运动的路程为x,△ABP的面积为y,如果y关于x的函数图象如图2所示,则△ABC的面积是

A.10

B.16

C.18

D.20

【答案】A.

【解析】

故选A.

考点:1.动点问题的函数图象;2.直角梯形.

4.如图,在矩形ABCD中,AD=2AB,点M、N分别在边AD、BC上,连接BM、DN.若四边形MBND是菱形,则等于(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】A.

【解析】

试题分析:设AB=a,根据题意知AD=2a,由四边形BMDN是菱形知BM=MD,设AM=b,则BM=MD=2a-b.在Rt△ABM中,由勾股定理即可求值.

试题解析:∵四边形MBND是菱形,

∴MD=MB.

∵四边形ABCD是矩形,

∴∠A=90°.

设AB=a,AM=b,则MB=2a-b,(a、b均为正数).

在Rt△ABM中,AB2+AM2=BM2,即a2+b2=(2a-b)2,

解得a=,

∴MD=MB=2a-b=,

∴.

故选A.

考点:1.矩形的性质;2.

勾股定理;3.

菱形的性质.

5.如图,把矩形纸片ABCD纸沿对角线折叠,设重叠部分为△EBD,那么,下列说法错误的是(

)

A.△EBD是等腰三角形,EB=ED

B.折叠后∠ABE和∠CBD一定相等

C.折叠后得到的图形是轴对称图形

D.△EBA和△EDC一定是全等三角形

【答案】B.

【解析】

考点:1.翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质.

6.如图,点P是正方形ABCD的对角线BD上一点,PE⊥BC于点E,PF⊥CD于点F,连接EF.给出下列五个结论:①AP=EF;②AP⊥EF;③△APD一定是等腰三角形;④∠PFE=∠BAP;⑤PD=.其中正确结论的序号是(

)

A.

①②③④

B.

①②④⑤

C.

②③④⑤

D.

①③④⑤

【答案】B.

【解析】

∴AG=PF,

∴△AGP≌△FPE,

①∴AP=EF;

∠PFE=∠GAP

∴④∠PFE=∠BAP,

②延长AP到EF上于一点H,

∴∠PAG=∠PFH,

∵∠APG=∠FPH,

∴∠PHF=∠PGA=90°,即AP⊥EF;

③∵点P是正方形ABCD的对角线BD上任意一点,∠ADP=45度,

∴当∠PAD=45度或67.5度或90度时,△APD是等腰三角形,

除此之外,△APD不是等腰三角形,故③错误.

∵GF∥BC,

∴∠DPF=∠DBC,

又∵∠DPF=∠DBC=45°,

∴∠PDF=∠DPF=45°,

∴PF=EC,

∴在Rt△DPF中,DP2=DF2+PF2=EC2+EC2=2EC2,

∴⑤DP=EC.

∴其中正确结论的序号是①②④⑤.

故选B.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质.

7.如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,AC,BE相交于点F,则∠BFC为(

)

A.45

B.55

C.60

D.75

【答案】C.

【解析】

故选:C.

考点:1.正方形的性质;2.等腰三角形的性质;3.等边三角形的性质.

8.如图,已知菱形ABCD的对角线AC、BD的长分别为6cm,8cm,AE⊥BC于点E,则AE的长是(

)

A.cm

B.cm

C.cm

D.cm

【答案】D

【解析】

试题分析:根据AC=6,BC=8可得:OC=3,BO=4,菱形的面积为24,∴BC=5,最后根据BC×AE=24求出AE的长度.

考点:菱形的性质,等面积法求解.

9.如图,E是边长为l的正方形ABCD的对角线BD上一点,且BE=BC,P为CE上任意一点,PQ⊥BC于点Q,PR⊥BE于点R,则PQ+PR的值为(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】A

【解析】

又∵

∴

∴,

∵BE=BC=1且正方形对角线,

又BC=CD,CM⊥BD,

∴M为BD中点,又△BDC为直角三角形,

∴,

即PQ+PR值是.

考点:正方形的性质

点评:本题的解题关键是作出正确的辅助线,利用全等三角形的判定和性质的应用,来化简题目

10.如图,在斜边为3的等腰直角三角形OAB中,作内接正方形A1B1C1D1;在等腰直角三角形OA1B1中,作内接正方形A2B2C2D2;在等腰直角三角形OA2B2中,作内接正方形A3B3C3D3…依次作下去,则第2014个正方形A2014B2014C2014D2014的边长是(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】B.

【解析】

C 1D1=AB=1.

同理C 2D2=C1D1=,

C 3D3=×=,

…

C 2014D2014=.

故选B.考点:

1.等腰直角三角形;2.正方形的性质.

二、填空题(每小题4分,总计24分)

11.用边长相等的三角形、四边形、五边形、六边形、七边形中的一种;能进行平面镶嵌的几何图形

有

种.

【答案】2

【解析】

360°,所以不能密铺.因此能进行平面镶嵌的几何图形有三角形和四边形2种.

考点:平面镶嵌.

12.如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,∠AOB=60°,点E、F分别是BO、BC的中点,若AB=6cm,则△BEF的周长为

【答案】6+3.

【解析】

试题分析:根据矩形的性质,可以得到△AOB是等边三角形,则可以求得OA的长,进而求得AC的长,再利用三角形中位线定理得出△BEF的周长为△BOC周长的一半求出即可.

试题解析:∵矩形ABCD,OA=OB

又∵∠AOB=60°

∴△AOB是等边三角形.

∴OA=AB=6cm,

∴OC=OB=6cm,AC=12cm,

∴BC==6(cm),

∵点E、F分别是BO、BC的中点,

∴EF=CO,BE=BO,BF=BC,

∴△BEF的周长为△BOC周长的一半为:

(6+6+6)=6+3.

考点:1.矩形的性质;2.等边三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理.

13.如图,四边形ABCD是正方形,延长AB到点E,使AE=AC,则∠BCE的度数是

.

【答案】22.5°

考点:等腰三角形的性质;三角形内角和定理;正方形的性质

点评:此题主要考查的是正方形、等腰三角形的性质及三角形内角和定理

14.如图,将一张长方形纸片沿EF折叠后,点A、B分别落在A’、B’的位置,如果∠1=56°,那么∠2的度数是_______________.

【答案】68°

【解析】

试题分析:∵∠EFB’=∠1=56°,∴∠B’FC=180°-∠1-∠EFB’=68°,∵AD//BC,∴∠2=∠B’FC=68°;

考点:1、折叠的性质;2、平行线的性质.

15.如图平行四边形ABCD中AB=AD=6,∠DAB=60度,F为AC上一点,E为AB中点,则EF+BF的最小值为

.

【答案】.

【解析】

考点:1.轴对称-最短路线问题;2.平行四边形的性质;3.菱形的判定和性质;4.勾股定理.

16.如图,在正方形ABCD中,边长为2的等边三角形AEF的顶点E、F分别在BC和CD上,下列结论:

①CE=CF;②∠AEB=75°;③BE+DF=EF;④S正方形ABCD=2+

其中正确的序号是______________

【答案】①②④.

【解析】

∴BE=DF,

∵BC=DC,

∴BC-BE=CD-DF,

∴CE=CF,

∴①说法正确;

∵CE=CF,

∴△ECF是等腰直角三角形,

∴∠CEF=45°,

∵∠AEF=60°,

∴∠AEB=75°,

∴②说法正确;

如图,连接AC,交EF于G点,

∴AC⊥EF,且AC平分EF,

∵∠CAF≠∠DAF,

∴DF≠FG,

④说法正确,

故答案为①②④.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.等边三角形的性质.

三、解答题(总计66分)

17.(4分)

如图,AC是菱形ABCD的对角线,点E,F分别在AB,AD上,且AEAF.

求证:CE=CF.

【答案】见解析

【解析】

试题分析:由菱形的性质得到从而的证.

试题解析:∵

四边形ABCD是菱形

∴

又∵AE=AF,AC为公共边

∴

∴CE=CF

、

考点:菱形的性质,三角形全等

18.如图,

正方形ABCD的对角线相交于点

O,点O也是正方形A′B′C′O的一个顶点,如果两个正方形的边长都是2,求两个正方形重叠部分的面积。

【答案】1.

【解析】

∴△DOE≌△AOF,(ASA)

∴S△AOF=S△DOE,

∴两个正方形重叠部分的面积=S△AOE+S△AOF=S△AOE+S△DOE=S△AOD,

∵S△AOD=S正方形ABCD=1,

∴两个正方形重叠部分的面积为1.

答:两个正方形重叠部分的面积为1.

考点:1.全等三角形的判定与性质;2.正方形的性质.

19.如图所示,折叠长方形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的点F处,已知AB=8cm,BC=10cm,求EF的长。

【答案】5cm.

【解析】

∵x>0,

∴x=3,

即CE=3cm,

∴EF=8-3=5(cm).

考点:1.翻折变换(折叠问题);2.勾股定理;3.矩形的性质.

20.如图,在△ABD中,AB=AD,AO平分∠BAD,过点D作AB的平行线交AO的延长线于点C,连接BC

(1)求证:四边形ABCD是菱形。

(2)如果OA,OB(OA>OB)的长(单位:米)是一元二次方程的两根,求AB的长以及菱形ABCD的面积。

(3)若动点M从A出发,沿AC以2m/S的速度匀速直线运动到点C,动点N从B

出发,沿BD以1m/S的速度匀速直线运动到点D,当M运动到C点时运动停止。若M、N同时出发,问出发几秒钟后,△MON的面积为?

【答案】(1)证明见解析;(2)5,24;(3)M,N出发秒,秒,秒钟后,△MON的面积为m2.

【解析】

∴四边形ABCD为平行四边形,

又∵AB=AD,∴ ABCD是菱形;

(2)解:解方程x2-7x+12=0,得

OA=4,OB=3,

利用勾股定理AB==5,

S菱形ABCD=AC×BD=×8×6=24平方米.

综上所述:M,N出发秒,秒,秒钟后,△MON的面积为m2.

考点:1.菱形的判定;2.一元二次方程的应用;3.等腰三角形的性质.

21.(本题满分15分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,BC=12,动点P从点A开始,沿边AC向点C以每秒1个单位长度的速度运动,动点Q从点C开始,沿边CB向点B以每秒2个单位长度的速度运动,过点P作PD∥BC,交AB于点D,连结PQ.点P,Q分别从点A,C同时出发,当其中一点到达端点时,另两个点也随之停止运动,设运动时间为t秒(t≥0).

(1)直接用含t的代数式分别表示:QB=

,PD=

;

(2)是否存在t的值,使四边形PDBQ为平行四边形?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由;

(3)是否存在t的值,使四边形PDBQ为菱形?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.并探究如何改变Q的速度(匀速运动),使四边形PDBQ在某一时刻为菱形,求点Q的速度;

【答案】解:(1)QB=12-2t,PD=t。

∵PD∥BC,当PD=BQ时四边形PDBQ为平行四边形,

即12-2t=t,解得:t=(秒)(或t=3.6秒)

∴存在t的值,使四边形PDBQ为平行四边形。

∵t=3.6时,BQ=PD=t=4.8,由△ABC∽△ADP,∴AD=t=6,BD=15-6=9,

∴BD≠PD,∴不存在t使四边形PDBQ为菱形。

设点Q的速度为每秒个单位长度

则,,

要使四边形PDBQ为菱形,则

当时,即,解得:

当,时,即,解得:

∴当点Q的速度为每秒个单位长度时,经过秒,四边形PDBQ是菱形

【解析】

考点:相似三角形的判定与性质;平行四边形的判定与性质;菱形的判定与性质.

点评:此题考查了相似三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、菱形的判定与性质.此题综合性很强,难度较大,解题的关键是注意数形结合思想的应用.

22.如图,在边长为10的菱形ABCD中,对角线BD=16,点O是直线BD上的动点,OE⊥AB于E,OF⊥AD于F.

(1)对角线AC的长是

,菱形ABCD的面积是

;

(2)如图1,当点O在对角线BD上运动时,OE+OF的值是否发生变化?请说明理由;

(3)如图2,当点O在对角线BD的延长线上时,OE+OF的值是否发生变化?若不变,请说明理由,若变化,请探究OE、OF之间的数量关系,并说明理由.

【答案】(1)12;96

;(2)OE+OF=9.6是定值,不变;(3)OE+OF的值变化,OE、OF之间的数量关系为:OE-OF=9.6

【解析】

∴AC=2AG=2×6=12,

菱形ABCD的面积=AC BD=×12×16=96;

故答案为:12;96;

(2)如图1,连接AO,则S△ABD=S△ABO+S△ADO,

所以,BD AG=AB OE+AD OF,

即×16×6=×10 OE+×10 OF,

解得OE+OF=9.6是定值,不变;

(3)如图2,连接AO,则S△ABD=S△ABO-S△ADO,

考点:菱形的性质

23.在正方形ABCD

中,点F是BC延长线上一点,过点B作BE⊥DF于点E,交CD于点G,连接CE.

(1)若正方形ABCD边长为3,DF=4,求CG的长;

(2)求证:EF+EG=CE.

【答案】(1)

;(2)证明见解析.

【解析】

试题分析:(1)根据正方形的性质可得∠BCG=∠DCB=∠DCF=90°,BC=DC,再根据同角的余角相等求出∠CBG=∠CDF,然后利用“角边角”证明△CBG和△CDF全等,根据全等三角形对应边相等可得BG=DF,再利用勾股定理列式计算即可得解;(2)过点过点C作CM⊥CE交BE于点M,根据全等三角形对应边相等可得CG=CF,全等三角形对应角相等可得∠F=∠CGB,再利用同角的余角相等求出∠MCG=∠ECF,然后利用“角边角”证明△MCG和△ECF全等,根据全等三角形对应边相等可得MG=EF,CM=CE,从而判断出△CME是等腰直角三角形,再根据等腰直角三角形的性质证明即可.

∴CG=;

(2)证明:如图,过点C作CM⊥CE交BE于点M,

∵△CBG≌△CDF,

∴CG=CF,∠F=∠CGB,

∵∠MCG+∠DCE=∠ECF+∠DCE=90°,

∴∠MCG=∠ECF,

在△MCG和△ECF中,

,

∴EF+EG=CE.

考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.勾股定理;4.等腰直角三角形.

y

x

图

1

O

A

B

D

C

P

4

9

图

2

图1

图2

G

E

A

B

C

D

F

同课章节目录

- 第一章 二次根式

- 1.1 二次根式

- 1.2 二次根式的性质

- 1.3 二次根式的运算

- 第二章 一元二次方程

- 2.1 一元二次方程

- 2.2 一元二次方程的解法

- 2.3 一元二次方程的应用

- 2.4 一元二次方程根与系数的关系(选学)

- 第三章 数据分析初步

- 3.1 平均数

- 3.2 中位数和众数

- 3.3 方差和标准差

- 第四章 平行四边形

- 4.1 多边形

- 4.2 平行四边形

- 4.3 中心对称

- 4.4 平行四边形的判定

- 4.5 三角形的中位线

- 4.6 反证法

- 第五章 特殊平行四边形

- 5.1 矩形

- 5.2 菱形

- 5.3 正方形

- 第六章 反比例函数

- 6.1 反比例函数

- 6.2 反比例函数的图象和性质

- 6.3 反比例函数的应用