第二节生物的生活环境 教案

图片预览

文档简介

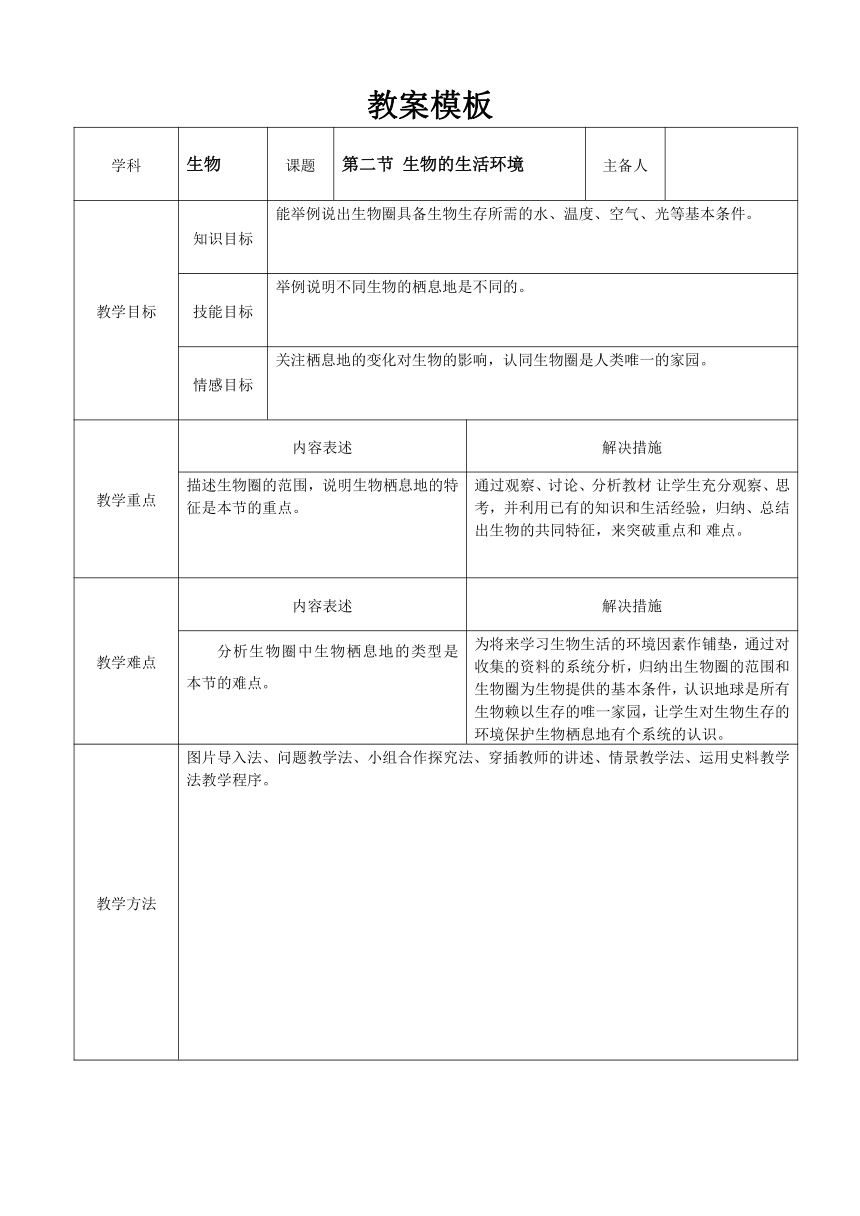

教案模板

学科

生物

课题

第二节

生物的生活环境

主备人

教学目标

知识目标

能举例说出生物圈具备生物生存所需的水、温度、空气、光等基本条件。

技能目标

举例说明不同生物的栖息地是不同的。

情感目标

关注栖息地的变化对生物的影响,认同生物圈是人类唯一的家园。

教学重点

内容表述

解决措施

描述生物圈的范围,说明生物栖息地的特征是本节的重点。

通过观察、讨论、分析教材 让学生充分观察、思考,并利用已有的知识和生活经验,归纳、总结出生物的共同特征,来突破重点和 难点。

教学难点

内容表述

解决措施

分析生物圈中生物栖息地的类型是本节的难点。

为将来学习生物生活的环境因素作铺垫,通过对收集的资料的系统分析,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物提供的基本条件,认识地球是所有生物赖以生存的唯一家园,让学生对生物生存的环境保护生物栖息地有个系统的认识。

教学方法

图片导入法、问题教学法、小组合作探究法、穿插教师的讲述、情景教学法、运用史料教学法教学程序。

教学过程(含教学内容、教师活动和学生活动)

教学过程一、

创设问题情景1.课件展示。用多媒体课件展示太空画面及优美的自然风景图片,学生在欣赏美丽画卷的同时,设问哪些地方有生物生存呢?从而引出课题:生物圈与栖息地。

2.提出问题。地球是一个充满生机的星球,在地球上,种类繁多的动物、植物和微生物,以及我们人类,共同组成了一个大家庭。为什么说地球是生物赖以生存的共同家园?从学生熟悉的画面引入,目的是使学生从学习一开始就感到亲切、有趣,并且具有一定的启发性。二、探究新知1.地球透视,认识岩石圈、水圈和大气圈根据课本中岩石圈、水圈和大气圈的相关链接,结合学生地球仪和百度视频,明确岩石圈、水圈和大气圈水圈和大气圈的概念,为理解生物圈的概念及范围埋下伏笔。2.巧妙设问,质疑生物的生存空间

根据学生的生活经验,教师设问是不是地球上的所有地方都有生命(生物)存在呢?先让学生说出地球的那些地方有生物,那些地方没有生物充分发挥学生已有知识和经验,然后观看影像材料,结合课本生物圈示意图,让学生观察,尝试描述生物圈的范围。3.理解概念,培养学生的认知能力

地球上生物生存的空间是有一定范围的,如果把生物生存的这个范围叫做生物圈,怎样给生物圈下一个科学的定义呢?学生认真读图1.1-3(生物圈示意图),理解生物圈的概念,明确有生物生存的圈层叫做生物圈,包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层。地球上的所有生物都在生物圈中生存、繁衍,并且相互间发生着复杂的关系。这样使学生的学习由感性认识上升到理性认识。4.角色扮演,认识生物圈的范围

学生分角色扮演生物圈的三个圈层,生动形象地描述生物圈三个圈层的特点,说出生活在三个圈层的代表动物,如雄鹰、鲸鱼、蚯蚓、微生物等。进一步明确适合生物生存的生物圈,其实只是地球表面的一薄层,通常认为,生物圈的范围为海平面以下约10千米和海平面以上约10千米之间,但绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约100米厚的范围内。如果把地球比作一个足球大小,那么,生物圈就比一张纸还要薄一石激起千层浪,让学生在上课初始便把注意力集中到问题中来,提高课堂活动的有效程度。5.动动脑:试着说一说地球是人类唯一的家园,保护地球就是保护人类自己在1991至1993年的实验中,由于研究人员发现:生物圈2号的氧气与二氧化碳的大气组成比例,无法自行达到平衡;生物圈2号内的水泥建筑物影响到正常的碳循环;多数动植物无

教学过程(含教学内容、教师活动和学生活动)

法正常生长或生殖,其灭绝的速度比预期的还要快。经广泛讨论,确认“生物圈2号”的实验失败,未达到原先设计者的预定目标,这证明了在已知的科学技术条件下,人类离开了地球将难以永续生存。同时证明:地球仍是人类唯一能依赖与信赖的维生系统。三、自主学习教师出示问题,引导学生阅读课文,分析孔雀及野大豆的栖息地特点,然后,学生自主解答问题,最后在教师的引导下,分析生物栖息地中各种因素之间的关系,突破本课的难点。1.出示问题

(1)什么叫栖息地?

(2)生物与栖息地有何关系?

(3).孔雀与野大豆的栖息地有何特点?2.自主研学

根据以上问题,学生观察教科书第7页图1.1-4和图1.1-5,阅读、分析孔雀和野大豆栖息地的特点和主要生物种类,了解栖息地与生物分布的关系。3.归纳总结,学生在老师的引导下,分析生物栖息地中各种因素之间的关系,明确决定栖息地的主要环境因素是:土壤类型、温度、湿度等,总结出孔雀栖息地和野大豆栖息地的特征。(1).孔雀栖息地的特征:光照充足,雨量充沛,气温较高(2).野大豆栖息地的特征:四季分明,雨量适中,营养供给充足学生通过提取脑海中的生活常识,自然而然的解决问题,降低难度,让学生开学之初便拥有了一种生物学习的成就感和关注生活的意识。四、合作学习1.观察图1.1-6的图片,分析图中生物的栖息地类型,思考教科书中提出的二个问题。(1)1.1-6图所示4种生物的栖息地各有什么特点?(2).你能说出某一栖息地在中国的位置吗?(3).如果上述栖息地发生了较大的变化,会对其中的生物造成什么影响?2.教师引导学生进行合作学习,活动全过程由组长组织,记录员负责记录小组成员的观点,小组的集体思想由小组发言人向全班汇报。 10分钟后,各小组汇报,全班交流,并得出结论。分析其特点,想一想,哪一种栖息地最容易被破坏?从而了解城市生态的脆弱性,为知识的迁移深化做好准备。五、巩固运用1、大屏幕展示一些有代表性的生物栖息地,学生说出名称。2、为了加深学生对生物圈、栖息地的理解,让学生列举自己熟悉的生物及其生物栖息地的特点。六、课堂小结本节课我们学习的内容主要包括生物栖息地的概念、类型、特征,生物圈的范围、生物圈为生物生存提供的条件。栖息地的破坏或丧失是威胁生物生存的关键因素,生物的栖息地发生变化,生物赖以生存的基本条件就会发生改变,将会造成该生物数量减少,甚至灭绝。面对这一桩桩生物栖息地被破坏所造成的生物大劫难,我们应该认识到地球是所有生物赖以生存的唯一家园,关注生物的栖息地,关注生物圈,其实就是关注我们人类自己。请同学们以自己喜欢的方式画出本节课的知识树七、迁移应用课外实践调查生物的栖息地提示:到校外选择某一种生物的栖息地,调查该栖息地内主要动植物的种类和数量,尝试向同学们描述该栖息地的特征,看他们能否猜测你所描述的地点。

教后札记

本节课运用了百度搜索丰富的资源库,体现出教学中的互联网搜索的教学理念,营造了一个信息量大而且极富感染力的网络环境来强化学生的情感体验,自主、合作、交流等多中学习方式积极主动的去获取信息。课堂效果证明,教学中的互联网搜索是教材的活用、教材的拓展和延伸。课前收集资料、进行自主学习的过程中,学生们表现出极大的热情,非常投入,并从中获得了情感体验,感受到学习的快乐,这是单纯靠读书达不到的。在学习过程中,丰富的百度搜索让学生大饱眼福,在图、文、像等多元信息的共同作用下充分感知、领悟,提高了生物素养。对于小竞赛的设计,我力求为学生搭建一个探讨与加深理解的平台,可以说教学中的互联网搜索不仅丰富了我的课堂,更让我的综合素养得到了提高。通过本节课的学习,让同学们认识到生物的生活环境与我们的生活环境息息相关,认识到保护环境就是保护人类自己,从而认识了保护环境的重要性。

学科

生物

课题

第二节

生物的生活环境

主备人

教学目标

知识目标

能举例说出生物圈具备生物生存所需的水、温度、空气、光等基本条件。

技能目标

举例说明不同生物的栖息地是不同的。

情感目标

关注栖息地的变化对生物的影响,认同生物圈是人类唯一的家园。

教学重点

内容表述

解决措施

描述生物圈的范围,说明生物栖息地的特征是本节的重点。

通过观察、讨论、分析教材 让学生充分观察、思考,并利用已有的知识和生活经验,归纳、总结出生物的共同特征,来突破重点和 难点。

教学难点

内容表述

解决措施

分析生物圈中生物栖息地的类型是本节的难点。

为将来学习生物生活的环境因素作铺垫,通过对收集的资料的系统分析,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物提供的基本条件,认识地球是所有生物赖以生存的唯一家园,让学生对生物生存的环境保护生物栖息地有个系统的认识。

教学方法

图片导入法、问题教学法、小组合作探究法、穿插教师的讲述、情景教学法、运用史料教学法教学程序。

教学过程(含教学内容、教师活动和学生活动)

教学过程一、

创设问题情景1.课件展示。用多媒体课件展示太空画面及优美的自然风景图片,学生在欣赏美丽画卷的同时,设问哪些地方有生物生存呢?从而引出课题:生物圈与栖息地。

2.提出问题。地球是一个充满生机的星球,在地球上,种类繁多的动物、植物和微生物,以及我们人类,共同组成了一个大家庭。为什么说地球是生物赖以生存的共同家园?从学生熟悉的画面引入,目的是使学生从学习一开始就感到亲切、有趣,并且具有一定的启发性。二、探究新知1.地球透视,认识岩石圈、水圈和大气圈根据课本中岩石圈、水圈和大气圈的相关链接,结合学生地球仪和百度视频,明确岩石圈、水圈和大气圈水圈和大气圈的概念,为理解生物圈的概念及范围埋下伏笔。2.巧妙设问,质疑生物的生存空间

根据学生的生活经验,教师设问是不是地球上的所有地方都有生命(生物)存在呢?先让学生说出地球的那些地方有生物,那些地方没有生物充分发挥学生已有知识和经验,然后观看影像材料,结合课本生物圈示意图,让学生观察,尝试描述生物圈的范围。3.理解概念,培养学生的认知能力

地球上生物生存的空间是有一定范围的,如果把生物生存的这个范围叫做生物圈,怎样给生物圈下一个科学的定义呢?学生认真读图1.1-3(生物圈示意图),理解生物圈的概念,明确有生物生存的圈层叫做生物圈,包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层。地球上的所有生物都在生物圈中生存、繁衍,并且相互间发生着复杂的关系。这样使学生的学习由感性认识上升到理性认识。4.角色扮演,认识生物圈的范围

学生分角色扮演生物圈的三个圈层,生动形象地描述生物圈三个圈层的特点,说出生活在三个圈层的代表动物,如雄鹰、鲸鱼、蚯蚓、微生物等。进一步明确适合生物生存的生物圈,其实只是地球表面的一薄层,通常认为,生物圈的范围为海平面以下约10千米和海平面以上约10千米之间,但绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约100米厚的范围内。如果把地球比作一个足球大小,那么,生物圈就比一张纸还要薄一石激起千层浪,让学生在上课初始便把注意力集中到问题中来,提高课堂活动的有效程度。5.动动脑:试着说一说地球是人类唯一的家园,保护地球就是保护人类自己在1991至1993年的实验中,由于研究人员发现:生物圈2号的氧气与二氧化碳的大气组成比例,无法自行达到平衡;生物圈2号内的水泥建筑物影响到正常的碳循环;多数动植物无

教学过程(含教学内容、教师活动和学生活动)

法正常生长或生殖,其灭绝的速度比预期的还要快。经广泛讨论,确认“生物圈2号”的实验失败,未达到原先设计者的预定目标,这证明了在已知的科学技术条件下,人类离开了地球将难以永续生存。同时证明:地球仍是人类唯一能依赖与信赖的维生系统。三、自主学习教师出示问题,引导学生阅读课文,分析孔雀及野大豆的栖息地特点,然后,学生自主解答问题,最后在教师的引导下,分析生物栖息地中各种因素之间的关系,突破本课的难点。1.出示问题

(1)什么叫栖息地?

(2)生物与栖息地有何关系?

(3).孔雀与野大豆的栖息地有何特点?2.自主研学

根据以上问题,学生观察教科书第7页图1.1-4和图1.1-5,阅读、分析孔雀和野大豆栖息地的特点和主要生物种类,了解栖息地与生物分布的关系。3.归纳总结,学生在老师的引导下,分析生物栖息地中各种因素之间的关系,明确决定栖息地的主要环境因素是:土壤类型、温度、湿度等,总结出孔雀栖息地和野大豆栖息地的特征。(1).孔雀栖息地的特征:光照充足,雨量充沛,气温较高(2).野大豆栖息地的特征:四季分明,雨量适中,营养供给充足学生通过提取脑海中的生活常识,自然而然的解决问题,降低难度,让学生开学之初便拥有了一种生物学习的成就感和关注生活的意识。四、合作学习1.观察图1.1-6的图片,分析图中生物的栖息地类型,思考教科书中提出的二个问题。(1)1.1-6图所示4种生物的栖息地各有什么特点?(2).你能说出某一栖息地在中国的位置吗?(3).如果上述栖息地发生了较大的变化,会对其中的生物造成什么影响?2.教师引导学生进行合作学习,活动全过程由组长组织,记录员负责记录小组成员的观点,小组的集体思想由小组发言人向全班汇报。 10分钟后,各小组汇报,全班交流,并得出结论。分析其特点,想一想,哪一种栖息地最容易被破坏?从而了解城市生态的脆弱性,为知识的迁移深化做好准备。五、巩固运用1、大屏幕展示一些有代表性的生物栖息地,学生说出名称。2、为了加深学生对生物圈、栖息地的理解,让学生列举自己熟悉的生物及其生物栖息地的特点。六、课堂小结本节课我们学习的内容主要包括生物栖息地的概念、类型、特征,生物圈的范围、生物圈为生物生存提供的条件。栖息地的破坏或丧失是威胁生物生存的关键因素,生物的栖息地发生变化,生物赖以生存的基本条件就会发生改变,将会造成该生物数量减少,甚至灭绝。面对这一桩桩生物栖息地被破坏所造成的生物大劫难,我们应该认识到地球是所有生物赖以生存的唯一家园,关注生物的栖息地,关注生物圈,其实就是关注我们人类自己。请同学们以自己喜欢的方式画出本节课的知识树七、迁移应用课外实践调查生物的栖息地提示:到校外选择某一种生物的栖息地,调查该栖息地内主要动植物的种类和数量,尝试向同学们描述该栖息地的特征,看他们能否猜测你所描述的地点。

教后札记

本节课运用了百度搜索丰富的资源库,体现出教学中的互联网搜索的教学理念,营造了一个信息量大而且极富感染力的网络环境来强化学生的情感体验,自主、合作、交流等多中学习方式积极主动的去获取信息。课堂效果证明,教学中的互联网搜索是教材的活用、教材的拓展和延伸。课前收集资料、进行自主学习的过程中,学生们表现出极大的热情,非常投入,并从中获得了情感体验,感受到学习的快乐,这是单纯靠读书达不到的。在学习过程中,丰富的百度搜索让学生大饱眼福,在图、文、像等多元信息的共同作用下充分感知、领悟,提高了生物素养。对于小竞赛的设计,我力求为学生搭建一个探讨与加深理解的平台,可以说教学中的互联网搜索不仅丰富了我的课堂,更让我的综合素养得到了提高。通过本节课的学习,让同学们认识到生物的生活环境与我们的生活环境息息相关,认识到保护环境就是保护人类自己,从而认识了保护环境的重要性。